Инвестиционные программы естественных монополий в контексте регионального развития

Автор: Лесных Юлия Георгиевна, Кузнецов Николай Владимирович

Журнал: Региональная экономика и управление: электронный научный журнал @eee-region

Статья в выпуске: 4 (48), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрена инвестиционная деятельность естественных монополий с точки зрения ее влияния на развитие территорий. Выявлены основные недостатки системы регионального регулирования и управления, предложены подходы к устранению существующих пробелов в законодательстве. Проведен анализ особенностей финансирования инвестиционных программ монополий, показано что в текущих экономических условиях наиболее эффективным является использование механизмов государственно-частного партнерства, потенциал которого в регионах еще до конца не исчерпан.

Региональное управление, государственно-частное партнерство, инвестиционные программы, естественные монополии, финансирование инвестиционных программ, государственные бюджетные инвестиции

Короткий адрес: https://sciup.org/14323001

IDR: 14323001

Текст научной статьи Инвестиционные программы естественных монополий в контексте регионального развития

В современных экономических условиях естественные монополии оказывают значительное влияние на экономику любого государства. Современное общество просто не может обойтись без энергосистемы, водо- и газоснабжения, путей сообщения и т.д. Стабильность функционирования этих систем во многом является залогом социально-экономического развития и безопасности стран. При этом, как показывает практика, для обеспечения устойчивого развития всех сфер экономики необходимо чтобы естественные монополии развивались опережающими темпами.

В России значимость естественных монополий особенно сильно проявляется на региональном уровне. Если на уровне федерации о естественных монополиях говорят прежде всего, как об основных источниках наполнения бюджета, то для региональных экономик они часто выступают как основной структурообразующий фактор. Монополии во многом создают условия необходимые для экономического роста региона и его социального развития, способствуют повышению конкурентоспособности региональной экономики. Особое значение для регионов имеют реализуемые естественными монополиями инвестиционные программы, которые не только создают служат созданию дополнительных рабочих мест, повышению инвестиционной привлекательности и улучшению делового климата, но также и во многом решают проблему сглаживания диспропорций в развитии территорий.

Правительством РФ, в рамках программы социально-экономического развития страны, предусмотрен ряд мер, направленных на повышение эффективности инвестиционной деятельности естественных монополий [1]. При этом, по нашему мнению, эти вопросы должны обязательно рассматриваться в контексте их влияния на региональное развитие с учетом общей стратегии пространственного развития государства.

Инвестиционные программы естественных монополий и региональное управление

Летом 2016 г. Правительство РФ одобрило и внесло с Госдуму законопроект о введении законодательного регулирования инвестиционной деятельности субъектов естественных монополий. Данный законопроект направлен на устранение пробелов в вопросах формирования и контроля за реализацией инвестиционных программ, а также установления правил их технологического и ценового аудита [2]. Однако в этих сферах сохраняется ряд проблем, которые могут существенно снизить эффективность инвестиций для региональных экономик.

Так основным условием необходимым для обеспечения эффективности инвестиций, является интегрированность инвестиционных программ естественных монополий с государственными планами стратегического развития. Однако проведенный анализ документов стратегического планирования субъектов РФ показал, что между федеральной и региональными стратегиями развития существуют определенные расхождения, при этом сам механизм формирования и последующей корректировки стратегических планов таков, что способствует накоплению этих расхождений с течением времени. При этом в ряде регионов программы развития при разработке вообще не согласовывались с инвестиционными программами присутствующих там естественных монополий. Можно отметить, что в настоящий момент стимулы разработки реальных долгосрочных стратегий развития у регионов фактически отсутствуют. Кроме того, фактически отсутствует оперативная обратная связь – изменение потребностей регионального развития не скоро находит свое отражение в федеральных программах, а те, в свою очередь, в инвестиционных программах естественных монополий.

Для исправления указанной ситуации необходимо внести поправки в «Федеральный закон о стратегическом планировании в РФ», направленные на организацию системы государственного планирования и управления реализацией проектов естественных монополий в регионах, а также стимулирование участия частного сектора экономики в инвестициях. Также рекомендуется на законодательном уровне закрепить обязанность взаимного согласования инвестиционных программ естественных монополий и федеральных и региональных программ развития. При этом формирование инвестиционных программ естественных монополий должно производиться с обязательным учетом инвестиционных программ смежных компаний (например, программа ГК «Росавтодор» должна быть согласована с программой ПАО «РЖД» с точки зрения обеспечения строительства необходимых подъездных путей и т.п.).

В настоящий момент наблюдается нескоординированность действий и пересечение зон ответственности региональных властей, отраслевых министерств, а также федеральных регулирующих служб (служба по тарифам, антимонопольная служба и т.д.). При этом, даже решаемые одним регулирующим органом отдельные задачи, могут вступать в конфликт между собой. Высокая социальная значимость инвестиционных проектов естественных монополий требует максимально возможного удовлетворения и соблюдения баланса интересов всех ключевых стейкхолдеров – федеральной власти, региона, бизнеса, потребителей. С этой точки зрения совершенствование механизмов регулирования инвестиционной деятельности естественных монополий в рамках региональной системы управления является важным направлением деятельности. При этом важно, чтобы создаваемые регуляторные механизмы предполагали персонифицированную ответственность за результаты принимаемых решений.

Одним из возможных путей обеспечения надлежащего контроля за эффективностью реализуемых естественными монополиями инвестиционных программ является создание в регионах системы общественного контроля (контроля с участием потребителей), для чего Правительством РФ была утверждена соответствующая концепция и дорожная карта [3]. В рамках ее реализации на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) был создан специализированный раздел, предназначенный для общественного обсуждения инвестиционных программ естественных монополий. Кроме того, в субъектах РФ под эгидой Открытого правительства создаются советы по вопросам деятельности естественных монополий. В настоящий момент создано 8 федеральных и 63 региональных совета, при участии которых рассматриваются и утверждаются инвестиционные программы и проекты госкомпаний (РЖД, Росморпорт, Газпром, Россети, Транснефть, Почта России, Ростелеком) [1].

В случае если данный опыт окажется положительным, необходимо его распространение на все инвестиционные программы всех субъектов естественных монополий, а также их дочерние и зависимые общества. При этом региональные общественные советы должны привлекаться к работе на всех стадиях подготовки и реализации инвестиционных программ:

-

• разработке и обсуждении региональных и отраслевых стратегических документов;

о предварительной экспертизе инвестиционных проектов, формировании и реализации инвестиционных программ естественных монополий;

-

• принятии решений в сфере тарифного регулирования с учетом защиты интересов потребителей;

о контроле эффективности реализации инвестиционных программ естественных монополий.

Особенности финансирования инвестиционных программ естественных монополий

Возможность реализации инвестиционного проекта полностью зависит от достаточности и своевременности его финансирования. Однако в настоящий момент многие естественные монополии столкнулись со значительными трудностями в финансировании своего развития.

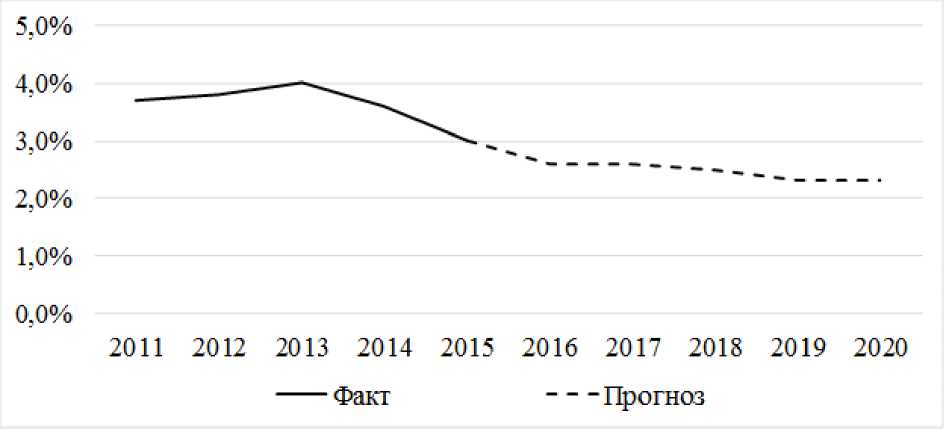

Инвестиционная деятельность естественных монополий имеет существенную особенность – компании вынуждены поддерживать баланс между двумя противоположными целями коммерческой (извлечение прибыли) и социальной (общественно полезной деятельностью). В этой связи в некоторых случаях их инвестиционные проекты могут быть малодоходны или даже убыточны (в прямом финансовом выражении), однако при этом они окупают себя с точки зрения решения важных государственных и социальных задач. Такая специфика делает определенную часть инвестиционных проектов естественных монополий мало привлекательными для частного капитала. Поэтому традиционно их развитие осуществлялось преимущественно в рамках государственного финансирования (в том числе и из региональных бюджетов). Однако в настоящий момент Правительством РФ уже объявлено о плановом снижении государственных бюджетных инвестиций – если в 2011–2015 гг. общая сумма инвестиций в среднем составляла 3,6% от ВВП, то в 2016–2020 гг. она будет сокращена до 2,5% [4]. На рисунке 1 показана фактическая и прогнозная динамика государственных бюджетных инвестиций за период 2011–2020 гг.

Рис. 1. Фактическая и прогнозная динамика инвестиций, % от ВВП

(построено авторами по данным [4])

Многие естественные монополии сегодня испытывают значительную нехватку собственных средств из-за ограниченности их конкурентного ценообразования. В настоящий момент Правительство РФ целенаправленно применяет политику сдерживания роста тарифов. По сути, государство в лице Федеральной службы по тарифам сегодня пытается одновременно решить две противоположные по содержанию задачи – на фоне сдерживания цен на услуги естественных монополий обеспечить прибыльность и окупаемость их инвестиций. Основным стимулом сдерживания тарифов является стремление ЦБ РФ достичь в 2017 г.

целевого уровня инфляции 4%, для чего нужно чтобы рост цен в среднем по экономике также не превышал этот уровень. На 2017 г. предполагается индексация тарифов для электроэнергетических монополий на 7,5%, для газовых монополий – на 3%, для транспортных монополий – на 4,5% [1], что очевидно ниже фактического уровня инфляции. Однако, даже и такое повышение цен в целом негативно воспринимается населением, и, следовательно, Правительство РФ будет стараться еще более сдерживать рост тарифов естественных монополий даже и путем сильного ограничения их инвестиционных возможностей.

Привлечение для реализации инвестиционных проектов заемных средств для многих субъектов естественных монополий сегодня также не представляется возможным. В настоящий момент многие компании уже и так имеют значительную кредитную нагрузку и характеризуются неадекватно высокой предрасположенностью к процентному риску. Дальнейший рост долговой нагрузки (даже по умеренным ставкам) грозит им существенным ростом стоимости обслуживания долга. При этом недостаточные показатели прибыльности компаний и их неустойчивое финансовое состояние заставляют кредиторов в условиях высоких рыночных рисков требовать предоставления дополнительных гарантий и обеспечения. Особенно сложная ситуация сложилась в электроэнергетической отрасли, где коэффициент покрытия процентов (определяется как отношение прибыли до вычета процентов и налогов к сумме процентов к уплате за пользование заемными средствами) в среднем составляет порядка 1,6 при нормативном значении не менее 3. Также многие компании имеют существенные объемы выданных гарантий и поручительств, которые также учитываются финансовыми институтами с негативной точки зрения при оценке финансового риска компании и определении ее кредитоспособности.

Очевидно, что в таких условиях для реализации масштабных инвестиционных программ развития естественных монополий необходимо применение принципиально иных методов финансирования.

Механизмы государственно-частного партнерства на региональном уровне

Общемировой практикой, позволяющей обеспечить финансирование инвестиционных проектов естественных монополий является использование механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП). При этом, как показывает практика, механизмы ГЧП наиболее эффективны в области финансирования проектов, имеющих региональное и межрегиональное значение, проектов, связанных с повышением конкурентоспособности базовых отраслей промышленности: энергетического, нефтегазового, химического секторов, проектов развития добывающей базы и повышения эффективности использования ресурсов, проектов, направленных на реструктуризацию экономики или рисковые регионы и города.

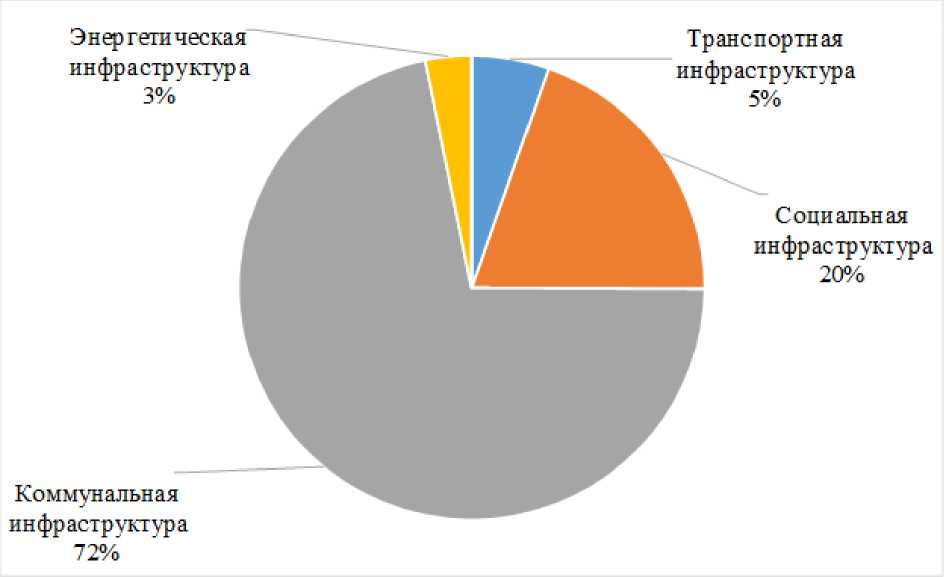

Сегодня в России на различных стадиях реализации находятся более 1300 проектов ГЧП, из которых 15 проектов федерального уровня (инвестиции более 133 млрд.руб.), 191 проект регионального уровня (инвестиции более 400 млрд.руб.) и более 1100 проектов муниципального уровня (инвестиции более 98 млрд.руб.) [5]. На рисунке 2 показана количественная статистика реализации проектов ГЧП в отраслевом разрезе. Очевидно, что явными доминирующим секторами являются проекты развития социальной и коммунальной инфраструктуры, составляющие в совокупности 92% всех реализуемых в регионах проектов.

Согласно по экспертным оценкам, для обеспечения сбалансированности привлечения инвестиций в экономику, отношение частных инвестиций в проектах ГЧП к номинальному ВВП страны, должно находиться на уровне не менее 4–5%. В настоящий момент по этому показателю Россия (0,98%) значительно уступает даже таким странам как Турция (7,43%), Таиланд (7,83%) и Индия (9,47%) [5].

Таким образом потенциал ГЧП в регионах России полностью еще не исчерпан.

Коммунальная ин фр аструктур а " 72%

Социальная ин фр ас тр уктур а " 20%

Энергетическая инфраструктура " 3%

Транспортная ин фр аструктур а " 5%

Рис. 2. Статистика реализации проектов ГЧП в отраслевом разрезе

(построено авторами по данным [6])

Правительство РФ предпринимает усилия по стимулированию ГЧП в регионах. Так в апреле 2014 г. вышло Распоряжение согласно которому уровень развития ГЧП в субъектах РФ будет учитываться как один из показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц [7]. При этом, установлено, что к 2018 г. минимальный для регионов уровень развития ГЧП должен будет составлять 64%. Однако по итогам 2015 г. средний показатель уровня развития ГЧП в России составил всего лишь 24,4% [5].

Ключевой проблемой развития ГЧП в регионах представляется несогласованность региональной нормативно-правовой базы с требованиями «Федерального закона о ГЧП». При этом, как показывает анализ, из 85 субъектов РФ в 64 регионах так и не был утвержден перечень объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений ГЧП, а 13 регионов вообще не реализуют никаких мероприятия по развитию нормативно-правовой базы в сфере ГЧП. Очевидно, что для достижения целевого показателя развития ГЧП нужна активизация работы в данном направлении.

Заключение

Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ предусматривает создание сети региональных кластеров, реализующих конкурентный потенциал территорий [8]. Основными ее целями являются активизация территориального развития и стимулирование повышения эффективности деятельности самих естественных монополий.

В условиях жесткого внешнего экономического и политического давления наиболее простым средством обеспечения регионального развития является интенсификация инвестиционной деятельности естественных монополий. Именно компании-монополисты, обладающие значительным экономическим потенциалом (производственным, инвестиционным, инновационным и т.п.), путем привлечения к участию в своих инвестиционных программах других региональных предприятий, способны стимулировать создание вокруг себя эффективной кластерной экосистемы, сами становясь ядром кластера. Такой подход позволяет значительно снизить риски, а также повысить общую результативность регионального развития.

Однако такой путь развития будет эффективен только при условии создания государственных механизмов и институтов, охватывающих как минимум два ключевых аспекта инвестиционной деятельности естественных монополий: управленческий – отражающий организационные и контрольные механизмы, обеспечивающие реализацию инвестиционных программ в интересах регионального развития; и финансовый – отражающий механизмы, используемые естественными монополиями для финансирования своих инвестиционных программ на региональном уровне.

Список литературы Инвестиционные программы естественных монополий в контексте регионального развития

- Сдерживание тарифов естественных монополий -новые инвестиционные ресурсы//Открытое Правительство. . 21.04.2016. -URL: http://open.gov.ru/events/5515084/.

- В Думу внесли проект об инвестдеятельности субъектов естественных монополий//РИА Новости. . 02.07.2016. -URL: https://ria.ru/economy/20160702/1456429634.html.

- Об утверждении Концепции создания и развития механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий с участием потребителей и Плана мероприятий («дорожной карты») //Собрание законодательства РФ. -2013. -30 сент. -№ 39. -ст. 5002.

- Инфраструктура России. Инвестиции сократить нельзя увеличить//АО «Газпромбанк», 2015. -URL: http://www.gazprombank.ru/upload/iblock/482/GPB_Infrastructure_update_250615.pdf.

- Развитие государственно-частного партнерства в России в 2015 -2016 годах//Ассоциация участников государственно-частного партнерства «Центр развития ГЧП». . -URL: http://pppcenter.ru/assets/docs/raytingREG2016_B5_Block_04-04-2016.pdf.

- Единая информационная система государственно-частного партнерства в Российской Федерации. . -URL: http://www.pppi.ru.

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.04.2014 № 570-р//Минэкономразвитие России. . -URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/privgovpartnerdev/201411275.

- О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года: //Собрание законодательства РФ. -2008. -24 ноя. -№ 47. -ст. 5489.