Иные меры уголовно-правового характера: анализ эффективности

Автор: Репецкая А.Л., Бархатова Е.Н.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России @vestnik-vsi-mvd

Рубрика: Уголовно-правовые науки (юридические науки)

Статья в выпуске: 3 (110), 2024 года.

Бесплатный доступ

Введение. Иные меры уголовно-правового характера являются одним из рычагов уголовно-правового механизма, позволяющим гармонично сочетать карательное и поощрительное воздействие. Вместе с тем в последнее время все чаще поднимается вопрос об их эффективности, обусловленный в одном случае сокращением числа фактов их применения, в другом - нюансами законодательной регламентации.

Уголовно-правовое воздействие, принудительные меры медицинского характера, конфискация имущества, судебный штраф, анализ эффективности, общественно опасные деяния невменяемых

Короткий адрес: https://sciup.org/143183364

IDR: 143183364 | УДК: 343.01 | DOI: 10.55001/2312-3184.2024.32.18.016

Текст научной статьи Иные меры уголовно-правового характера: анализ эффективности

Иные меры уголовно-правового характера выступают способом воздействия на лиц, совершающих преступления, наряду с наказанием. Соответствующий раздел Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) формировался постепенно и изначально состоял только из принудительных мер медицинского характера. Тенденция к расширению института альтернативного воздействия на преступников доказывает востребованность данных норм и их эффективность. Вместе с тем, следует отметить, что эффективность той или иной нормы на современном этапе развития законодательства подтверждается или опровергается статистическими данными. С целью получения объективных результатов рассмотрим статистические показатели применения иных мер уголовно-правового характера в четырех блоках – общем и отдельно по каждому виду мер. Для анализа выберем временной промежуток – период действия УК РФ, т.е. с 1997 по 2023 гг. При этом не следует забывать, что эффективность конкретной меры уголовноправового характера определяется не только интенсивностью ее применения, но и последующим результатом, в этой связи нас будет интересовать число лиц, фактически повторно совершивших преступления после применения соответствующей меры.

На первом этапе проанализируем эффективность принудительных мер медицинского характера, поскольку в период с 1997 по 2006 гг. данные меры были единственными, входящими в раздел об альтернативном воздействии на преступников (хотя рядом авторов вполне обоснованно оспаривается уголовно-правовая природа этих мер) [1, с. 155].

Как верно отмечает Е.А. Федорова, судебная практика свидетельствует о стабильном уровне применения ПММХ по рассмотренным судами России уголовным делам – около 1% от числа всех осужденных [2, с. 4].

В период с 1997 по 2002 гг. принудительные меры медицинского характера назначались в среднем 0,8% лиц, совершивших преступления [3, с. 84]. В 2003 году отмечается снижение количества уголовных дел с применением принудительных мер медицинского характера (на 3%), что связано с изменениями, внесенными Федеральным законом №162 от 8 декабря 2003 г. в ст. 97 УК РФ, ст. 433 УПК РФ, исключившими из категории лиц, к которым применяются принудительные меры медицинского характера, лиц, страдающих алкоголизмом, наркоманией. Однако в 2004 г. указанный показатель снова вырос на 2% [4, с. 9]. В 2005-2006 годах принудительные меры медицинского характера применялись к 1% осужденных за преступления лиц.

После дополнения УК РФ в 2006 году конфискацией имущества, а позже – судебным штрафом и формирования раздела «Иные меры уголовно-правового характера» количественный показатель применения принудительных мер медицинского характера практически не изменился и все последующие годы составлял примерно 1%.

Далее сведения о процентном соотношении числа лиц из числа осужденных, к которым применены принудительные меры медицинского характера, и общего числа осужденных представлены в таблице1.

Таблица 1

Сведения о числе осужденных, к которым применены принудительные меры медицинского характера и массовой доле таких лиц из общего числа осужденных в России с 2007 по 2023 гг.

|

Год |

Количество осужденных, к которым применены ПММХ из общего числа осужденных |

Процентное соотношение |

|

2007 |

9923 из 931057 |

1,1% |

|

2008 |

9065 из 941936 |

1% |

|

2009 |

7744 из 892361 |

0,9% |

|

2010 |

7453 из 845071 |

0,9% |

|

2011 |

6371 из 782274 |

0,8% |

|

2012 |

5832 из 739278 |

0,8% |

|

2013 |

6606 из 735340 |

0,9% |

|

2014 |

7962 из 719297 |

1,1% |

|

2015 |

8203 из 734581 |

1,1% |

|

2016 |

8795 из 741329 |

1,2% |

|

2017 |

8334 из 697054 |

1,2% |

|

2018 |

8171 из 658291 |

1,2% |

|

2019 |

7866 из 598207 |

1,3% |

|

2020 |

7064 из 530998 |

1,3% |

|

2021 |

7642 из 565523 |

1,4% |

|

2022 |

7835 из 578751 |

1,4% |

|

2023 (1-е полугодие) |

3771 из 268921 |

1,4% |

1 Сводные статистические данные о состоянии судимости в России за 2005-2023 гг. URL: (дата обращения: 02.04.2024).

В 2009-2013 гг. наблюдаются колебания рассматриваемого числа. Такие отклонения в сторону уменьшения числа фактов применения ПММХ к осужденным наблюдаются на фоне роста количества психически больных. Так, по данным Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2013 году показатель доли психически больных лиц на 100 тыс. населения составлял 520,6, а уже в 2014 году – 501,71. Возможно, снижение доли лиц, осужденных за преступления, к которым в 2009-2013 гг. применялись принудительные меры медицинского характера, обусловлено процессуальными вопросами применения данных мер. Так, справедливо отмечает А.И. Видергольд, что до принятия Пленумом Верховного Суда Российской Федерации в 2011 году постановления № 6 «О практике применения судами принудительных мер медицинского характера» перед судами стояло множество вопросов, в том числе процессуальных, отрицательно влияющих на формирование единообразной судебной практики и способствовавших воздержанию судей в некоторых случаях от принятия решения о применении рассматриваемых мер [5, с. 38]. Также верно отмечается, что в судебно-психиатрической практике встречаются случаи, когда временное психическое расстройство, возникшее у лица после совершения инкриминируемого ему деяния, препятствует определению психического состояния в момент совершения этого деяния. Применительно к прежнему уголовному законодательству данный пробел был восполнен специальным постановлением Президиума Верховного Совета СССР от 13 июня 1985 г. «О применении статьи 11 Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик». Постановление допускало возможность применения к лицам рассматриваемой категории принудительных мер медицинского характера до выхода из временного болезненного расстройства психической деятельности. В постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации от 7 апреля 2011 года № 6 «О практике применения судами принудительных мер медицинского характера» этот вопрос разрешен иначе, что препятствует судам в применении к соответствующим лицам принудительных мер медицинского характера [5, с. 38].

Начиная с 2014 года число случаев применения к осужденным принудительных мер медицинского характера практически ежегодно растет и тому есть ряд причин. Во-первых, в 2012 году перечень оснований для применения принудительных мер медицинского характера, закрепленных в ч. 1 ст. 97 УК РФ, расширен и дополнен положением о возможности применения таких мер к совершеннолетним лицам, совершившим преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, и страдающих расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости. Данное дополнение существенно расширило круг лиц, к которым стали применяться принудительные меры медицинского характера. Однако фактически пункт «д» ч. 1 ст. 97 УК РФ стал применяться судами с 2017 года. Значительный временной промежуток между введением нормы и началом ее реализации объясняется подготовкой необходимой организационно-материальной базы.

Во-вторых, в целом число лиц, страдающих психическими расстройствами как в России, так и во всем мире растет. По данным национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского в России по состоянию на 1 января 2024 года около 4 млн человек страдают различными психическими заболеваниями, в мире – 970 млн человек. В России рост показателя по сравнению с предыдущими годами отмечается примерно на 3%. При том, что в период с 2015 по 2020 гг. число лиц с психическими расстройствами сократилось в целом на 5%1. Скобликов также приводит данные о том, что число лиц, к которым применены принудительные меры медицинского характера, растет (в 2021 г. +31 % по сравнению с 2012 г.), на фоне существенного снижения общего числа лиц, осужденных за различные преступления (23,53 %) [6, с. 84].

Анализ статистических данных по применению принудительных мер медицинского характера за первое полугодие 2023 года, к сожалению, демонстрирует тенденцию к дальнейшему росту данного показателя.

Эффективность принудительных мер медицинского характера определяется, в том числе, количеством повторных общественно опасных деяний, совершенных лицами, к которым такие меры были применены. По оценкам экспертов доля лиц, повторно совершивших общественно опасные деяния, после или во время принудительного лечения, составляет в среднем одну пятую часть от общего числа лиц, проходящих принудительное лечение в связи с совершением общественно опасного деяния [7, с. 6].

По данным Министерства здравоохранения в 2010 году в Российской Федерации амбулаторное принудительное лечение проходили 7245 человек, из которых 1544 – в связи с совершением общественно опасного деяния, при этом 89 человек повторно совершили общественно опасное деяния, находясь на амбулаторном принудительном лечении (т. е. 5,8%). Во всех видах психиатрических стационаров в 2010 году содержалось 17467 лиц. Примерно каждый десятый нападал на персонал, около 180 человек планировали побег [8, стр. 135–168].

В 2016 году впервые на амбулаторное принудительное лечение за совершение общественно опасного деяния поступило 2043 лица (+32% по сравнению с показателем 2010 года), в стационары всех видов – 6550 лиц (в 2010 году – 6202 лица, т. е. отмечается рост на 5,6%). Примерно 3,5% лиц от общего числа содержащихся в стационарах в 2016 году совершили повторное общественно опасное деяние (в 2010 году – 4,3%) [9]. Указанные сведения дают основания говорить о достаточной эффективности принудительных мер медицинского характера, что, возможно, выступает одним из условий учащения их назначения лицам, совершившим общественно опасные деяния.

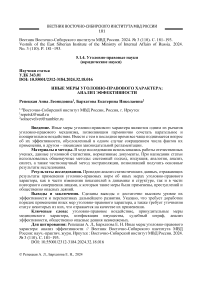

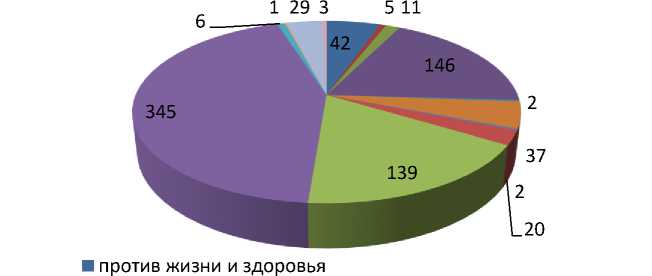

Так, в 2022 году принудительные меры медицинского характера применены к 7 835 лицам. Структура преступлений, по поводу совершения которых к лицам применены указанные меры, выглядит следующим образом2.

■ ст. 105 УК РФ ■ ст. 111 УК РФ ■ ст. 112 УК РФ ■ ст. 115 УК РФ ■ ст. 119 УК РФ ■ ст. 132 УК РФ

■ ст. 158 УК РФ ■ ст. 161 УК РФ ■ ст. 162 УК РФ ■ ст. 166 УК РФ

Рис. 1. Структура преступлений, по поводу совершения которых к лицам применены принудительные меры медицинского характера за 2022 год по России

Разумеется, такая структура объясняется частично превалированием общего числа перечисленных преступлений в общей массе, а частично – спецификой данных преступлений.

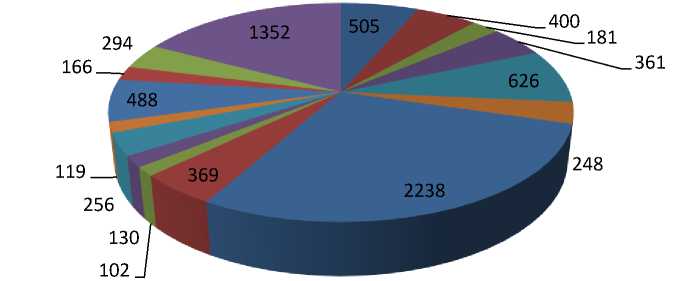

Также экспертами установлен качественный состав таких повторных противоправных посягательств (представлен на рис.е 2) [7, с. 7].

-

■ против личности

-

■ имущественные

-

■ сексуальной

направленности

-

■ хулиганство

Рис. 2. Массовая доля общественно опасных деяний различной направленности в общей структуре общественно опасных деяний, повторно совершенных лицами, к которым применены принудительные меры медицинского характера в связи с совершением общественно опасного деяния (усредненный показатель)

Представленная структура несколько отличается от первичной противоправной деятельности лиц, страдающих психическими расстройствами, что может быть обусловлено более высокой степенью агрессивности лиц, склонных к посягательствам на жизнь и здоровье другого человека.

В качестве промежуточного вывода можно отметить тенденцию к учащению случаев назначения судами принудительных мер медицинского характера к лицам, совершившим общественно опасные деяния и страдающим психическими расстройствами, что обусловлено как ростом общего числа лиц, нуждающихся в психиатрической помощи, так и эффективностью применяемых мер, подтверждающуюся сокращением числа повторных общественно опасных деяний, совершаемых такими лицами.

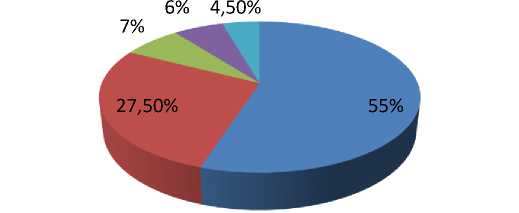

Второй этап нашего исследования посвящен конфискации имущества. Для анализа частоты и эффективности применения данной меры возьмем временной промежуток с 2007 по 2023 годы, поскольку соответствующие положения были внесены в уголовный закон в 2006 году. Ниже представлена таблица с указанием статистических данных о лицах, к которым применена конфискация имущества.

Таблица 2

Число лиц, к которым применена конфискация имущества в период с 2007 по 2023 гг. в России

|

Год |

Число лиц |

|

2007 |

73 |

|

2008 |

511 |

|

2009 |

800 |

|

2010 |

849 |

|

2011 |

700 |

|

2012 |

954 |

|

2013 |

920 |

|

2014 |

1178 |

|

2015 |

1810 |

|

2016 |

1934 |

|

2017 |

2059 |

|

2018 |

2459 |

|

2019 |

2616 |

|

2020 |

2580 |

|

2021 |

3463 |

|

2022 |

4195 |

|

2023 (1-е полугодие) |

5619 |

Для большей наглядности представим данные сведения в виде графика.

Рис. 3. Число лиц, к которым применена конфискация имущества в период с 2007 по 2023 гг. в России

На графике видны незначительные колебания, обусловленные соответствующими изменениями в общем числе осужденных за преступления лиц, а также формированием единообразной судебной практики, выражающемся в разъяснениях Верховного Суда Российской Федерации. В целом же демонстрируется устойчивая тенденция к росту числа осужденных, к которым применяется конфискация. С 2007 года указанное число возросло в 57 раз, а показатель за полугодие 2023 года уже на 34% превысил показатель за полный 2022 год.

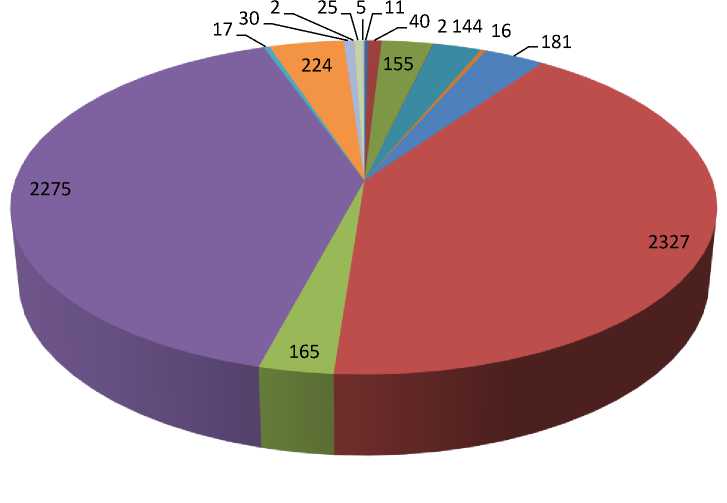

Интересно изменение структуры преступлений, по уголовным делам о которых к осужденным применяется конфискация имущества. Так, в 2009 году большую часть таких деяний составляли экологические преступления.

■ против половой неприкосновенности и половой свободы личности

■ против семьи и несовершеннолетних

-

■ против собственности

-

■ против свободы, чести и достоинства личности

-

■ в сфере экономической деятельности

-

■ против интересов службы в коммерческих и иных организациях

Рис. 4. Структура преступлений, по уголовным делам о которых применена конфискация имущества в 2009 году в России1

Анализ данных за первое полугодие 2023 года свидетельствует об активном использовании данного уголовно-правового инструмента в целях противодействия незаконному обороту наркотиков и преступлениям против безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта.

■ против жизни и здоровья

-

■ против половой неприкосновенности и половой свободы личности

-

■ против собственности

-

■ против конституционных прав и свобод человека и гражданина

-

■ в сфере экономической деятельности

-

■ против интересов службы в коммерческих и иных организациях

-

■ против общественной безопасности

-

■ против здоровья населения и общественной нравственности

■ экологические

-

■ против безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта

-

■ в сфере компьютерной информации

-

■ против государственной власти

-

■ против основ конституционного строя

-

■ против правосудия

-

■ против порядка управления

-

■ воинские и против мира и безопасности

Рис. 5. Структура преступлений, по уголовным делам о которых применена конфискация имущества в первом полугодии 2023 года в России1

Изменения структуры обусловлены дополнениями, внесенными в ст. 1041 УК РФ в 2022-2024 гг., позволившими, в частности, изымать транспортные средства, принадлежащие обвиняемому и использованные им при совершении ряда преступлений против безопасности дорожного движения.

Практика применения измененных норм демонстрирует, что законодатель учитывает тенденции социальных изменений и принимает своевременные решения, способствующие достижению цели профилактики преступлений.

Эффективность конфискации имущества как меры уголовно-правового характера можно проследить на статистических данных о преступлении, предусмотренном ст. ст. 2641 УК РФ. Так, в первом полугодии 2022 года зарегистрировано 26695 таких преступлений. В июле 2022 года ст. 1041 УК РФ была дополнена пунктом «д», позволяющим конфисковать транспортное средство, послужившее средством совершения преступления. Уже в первом полугодии 2023 года рассматриваемый показатель сократился на 11,1% (с 26695 до 23745)1. В этой связи не согласимся с В.А. Масловым, утверждающим, что: «Утверждение о том, что у конфискации имущества имеется существенный превентивный потенциал в сравнении с избранным законодателем подходом (наказуемостью штрафом), по меньшей мере в отношении преступлений против собственности и бандитизма, видится спорным» [10, с. 187].

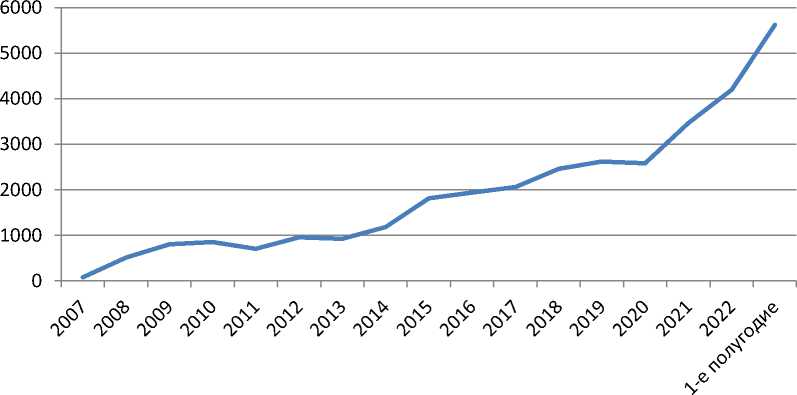

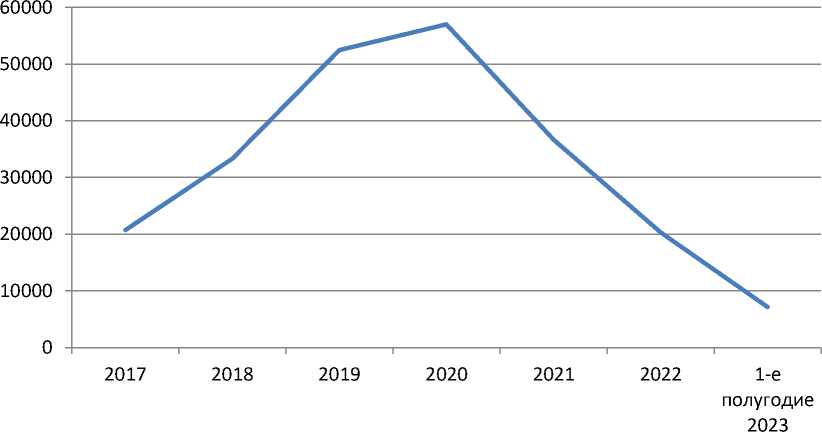

Судебный штраф начал применяться с 2017 года. Статистические данные свидетельствуют о нестабильности его применения и наблюдающуюся в последнее время тенденцию к снижению числа фактов назначения данной меры.

Рис. 6. Число лиц, освобожденных от уголовной ответственности в связи с назначением судебного штрафа, в России с 2017 по 2023 гг2.

Для более корректного сравнения отметим, что по итогам первого полугодия 2022 года исследуемый показатель превышал аналогичный за первое полугодие 2023 года на 34%1.

Снижение числа случаев освобождения от уголовной ответственности в связи с назначением судебного штрафа обусловлено тем, что Верховный Суд Российской Федерации фактически усложнил процедуру применения данной меры, указав, что «…для применения к обвиняемому судебного штрафа первостепенное значение имеют возмещение ущерба или принятие мер по заглаживанию вины иными способами. Но освобождать от уголовной ответственности можно не за любые социально одобряемые действия, а только за те, которые касаются вреда, причиненного данным конкретным преступлением. И при этом суд в каждом случае вправе решать, достаточно ли предпринятых виновным действий «для того, чтобы расценить уменьшение общественной опасности содеянного как позволяющее освободить его от уголовной ответственности»2.

По данным за 2022 год из общего количества осужденных 5 317 (или 0,9%) ранее уже привлекались к уголовной ответственности, но были освобождены от нее по нереабилитирующим основаниям, к каковым, в частности, относится и судебный штраф3. Таким образом, определенная доля лиц, которым государство предоставило кредит доверия, не оправдывают последнее. Вместе с тем эта доля незначительная и может быть оправдана психологическими особенностями человека.

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что существующие на сегодняшний день в уголовном законе иные меры уголовно-правового характера востребованы и эффективны. Разумеется, остаются многочисленные вопросы по их корректировке, совершенствованию, приведению в соответствие с иными нормами (если такое несоответствие имеет место). Уточнения требует и порядок их реализации (с точки зрения уголовно-исполнительного права). Вместе с тем правильность избранного законодателем подхода неоспорима в свете приведенного статистического анализа.

Список литературы Иные меры уголовно-правового характера: анализ эффективности

- Корнеев, С.А. Принудительные меры медицинского характера в структуре уголовно-правового воздействия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2021. № 2. С. 153-160. EDN: UEAQED

- Федорова, Е.А. Принудительные меры медицинского характера в уголовном законодательстве Российской Федерации: учебное пособие. Красноярск, 2021. 80 с. EDN: WSYFSP

- Маркелова, А.С. Статистическое исследование социально-демографической дифференциации судимости населения России: дисс. … канд. эконом. наук. М., 2004. 173 с. EDN: GTJQXB

- Шагеева, Р.М. Проблемы применения принудительных мер медицинского характера в уголовном процессе: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Уфа, 2005. 28 с. EDN: NIIXIT

- Видергольд, А.И. Реализация судебных правовых позиций Верховного суда Российской Федерации, касающихся вопросов о применении судами принудительных мер медицинского характера // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право. 2015. № 3. С. 36-41. EDN: UJDXNL

- Скобликов, П.А. Современные проблемы предупреждения и пресечения общественно опасных деяний со стороны лиц с психическими расстройствами, уже совершавших аналогичные деяния // Сибирский юридический вестник. 2023. № 3. С. 79-86. EDN: IKVTJC

- Макушкина, О.А., Якимович, Л.А. Повторные общественно опасные действия лиц, страдающих психическими расстройствами: проблемы профилактики // Российский психиатрический журнал. 2014. № 2. С. 4-10. EDN: SAZZAV

- Судебно-психиатрическая профилактика в Российской Федерации: аналитический обзор / под ред. Б.А. Казаковцева, О.А. Макушкиной. М.: ФГБУ ГНЦССП им. В.П. Сербского Минздравсоцразвития России, 2012. 356 с.

- Голланд, В.Б., Лазько, Н.В., Румянцев, В.А. Динамика показателей, характеризующих состояние оказания принудительного лечения в Российской Федерации по данным годовых отчетов "Сведения о контингентах больных с психическими расстройствами, находящихся на активном диспансерном наблюдении и принудительном лечении" (Форма № 36-ПЛ) в 2006-2016 гг".. URL: https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1712558889&tld=ru&lang=ru&name (дата обращения: 08.04.2024).

- Маслов, В.А. Эффективность конфискации имущества в контексте официальной статистики // Актуальные проблемы российского права. 2022. Т. 17. № 12. С. 175-190. EDN: DBXEGS