Ионосферные эффекты двух солнечных вспышек максимума 23-го и минимума 24-го циклов солнечной активности

Автор: Смирнов В.М., Смирнова Е.В.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 2 т.5, 2019 года.

Бесплатный доступ

На основе данных навигационных спутниковых систем GPS и ГЛОНАСС рассмотрены отклики среднеширотной ионосферы на экстремальные солнечные вспышки, произошедшие в максимуме 23-го (28 октября 2003 г.) и минимуме 24-го (6 сентября 2017 г.) циклов солнечной активности в одно время года и при близких зенитных углах Солнца. Для выделения отклика использовалась скорость изменения полного электронного содержания, которая практически не зависит от характеристик аппаратуры и определяется только параметрами среды распространения, в данном случае ионосферы. Показано, что форма отклика ионосферы практически не зависит от общей длительности вспышки. В обоих случаях длительность основного отклика по уровню 0.5 составляет примерно 1.5-2 мин, при этом общая длительность отклика составляет около 10 мин и почти не зависит от мощности солнечной вспышки.

Ионосфера, солнечные вспышки, навигационные спутниковые системы, метод радиопросвечивания, электронное содержание

Короткий адрес: https://sciup.org/142220340

IDR: 142220340 | УДК: 550.388.2 | DOI: 10.12737/szf-52201911

Текст научной статьи Ионосферные эффекты двух солнечных вспышек максимума 23-го и минимума 24-го циклов солнечной активности

обусловленных факторами естественного и техногенного происхождения, на основе фазовых измерений параметров навигационных спутниковых систем интенсивно используется в настоящее время для детального анализа эффектов солнечной активности. Так, например, в работе [Куницын и др., 2015] проанализированы мощнейшие солнечные вспышки 23-го цикла солнечной активности, включая вспышку 28 октября 2003 г. Ранее анализ ионосферных возмущений, вызванных этой вспышкой, был выполнен в работах [Смирнов, Смирнова, 2005, 2014; Zhang, Xiao, 2005] , где были получены схожие зависимости для ионосферного отклика.

Анализ около 100 вспышек Х-класса, произошедших в цикле 23 солнечной активности в период с 1999 по 2006 г., выполнен в работе [Le et al., 2013], в которой рассмотрены влияние рентгеновского и ультрафиолетового излучения на изменение ТЕС в зависимости от зенитного угла Солнца и сезона возникновения вспышек, а также возможность использования ионо- сферного отклика для определения интенсивности ультрафиолетового излучения для вспышек класса Х6 и ниже. Краткий обзор работ, посвященных исследованиям ионосферных возмущений, обусловленных воздействием солнечных вспышек 23-го и 24-го циклов солнечной активности, приведен в [Liu et al., 2004, 2011].

В указанных работах акцент делался, как правило, на исследование зависимости максимума ионосферного отклика от мощности вспышек и их положения на диске Солнца, зенитного угла Солнца, сезона их возникновения и цикла солнечной активности.

Цель настоящей работы — анализ формы отклика среднеширотной ионосферы на воздействие двух экстремальных солнечных вспышек, произошедших в максимуме 23-го и минимуме 24-го циклов солнечной активности в осенний период при близких зенитных углах и положениях пятен на диске Солнца.

СОЛНЕЧНЫЕ ВСПЫШКИ 23-ГО И 24-ГО ЦИКЛОВ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ

Одна из мощных солнечных вспышек произошла 28 октября 2003 г., в максимуме 23-го цикла солнечной активности. Она достаточно подробно описана в литературе [Белов и др., 2004; Веселовский и др., 2004] . Экстремальным солнечным явлениям, имевшим место в октябре—ноябре 2003 г., и связанным с ними аномальным процессам в магнитосфере и ионосфере Земли был посвящен специальный выпуск журнала «Геомагнетизм и аэрономия» (2005 г., том 45, № 1). Вспышка началась в 09:51 UT, достигла максимума в 11:10 UT и закончилась в 11:24 UT. Длительность вспышки составила 1 ч 33 мин.

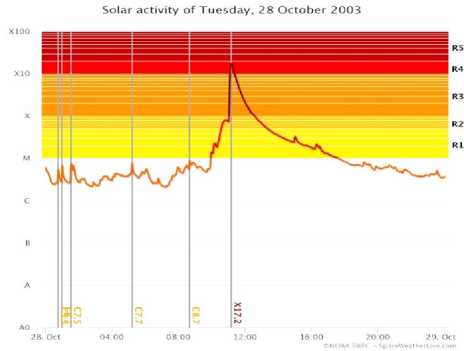

На рис. 1 приведен график солнечной активности за 28 октября 2003 г. Необычно сильное увеличение интенсивности рентгеновского излучения началось около 11 ч. Оно сопровождалось также повышением интенсивности излучения в ультрафиолетовом диапазоне, что вызвало дополнительную ионизацию в области F ионосферы. Гелиофизическое событие 28 октября 2003 г. произошло в активной области, когда группа солнечных пятен находилась на центральном меридиане Солнца. Поток частиц был направлен непосредственно на Землю.

Рис. 1. Солнечная активность 28 октября 2003 г. []

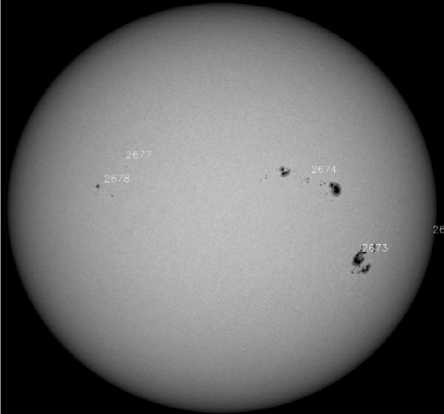

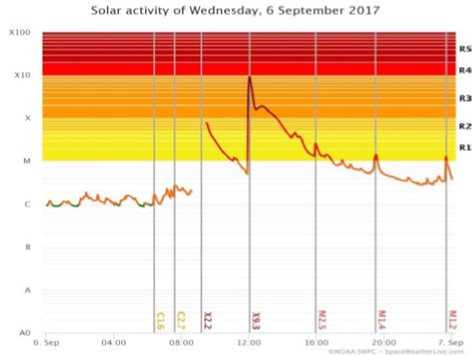

Крупнейшая за последние 12 лет вспышка на Солнце была зарегистрирована Solar Dynamics Observatory (SDO) 6 сентября 2017 г. в активной области 2673 в 12:02 UT. По данным агентства NOAA, вспышка началась в 11:53 UT, достигла максимума в 12:02 UT и закончилась в 12:10 UT, ее длительность составила 17 мин. Вспышка мощностью X9.3 произошла в результате взаимодействия двух крупнейших за несколько лет групп солнечных пятен. На рис. 2 показано, как они выглядели на видимом диске Солнца 6 сентября 2017 г. Для сравнения здесь же представлен видимый диск Солнца 28 октября 2003 г. Рисунки взяты с электронного ресурса []. Следует обратить внимание, что солнечные пятна, наблюдавшиеся на поверхности Солнца 28 октября 2003 г. и 6 сентября 2017 г., находились примерно на одной широте. Это важно, поскольку, как показано в работе [Leonovich et al., 2010] на примере солнечной вспышки 14 июля 2000 г., значение ТЕС зависит от положения вспышки на диске Солнца.

6 сентября 2017 г.

28 октября 2003 г.

Рис. 2. Солнечные пятна на видимом диске Солнца 28 октября 2003 г. и 6 сентября 2017 г. []

Согласно данным лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, вспышка 6 сентября 2017 г. — один из самых мощных взрывов, какие способно производить Солнце. За 20 лет наблюдений было зарегистрировано только пять вспышек большей силы (последняя мощностью X17.0 была зарегистрирована в ноябре 2005 г.). Как правило, такие события происходят в максимуме солнечной активности, однако эта вспышка возникла на фоне минимума солнечной активности — и в этом ее уникальность. Следует заметить, что вспышка 6 сентября 2017 г., так же как и вспышка 28 октября 2003 г., произошла в геоэффективной области вблизи линии Солнце— Земля, откуда влияние Солнца на нашу планету является максимальным.

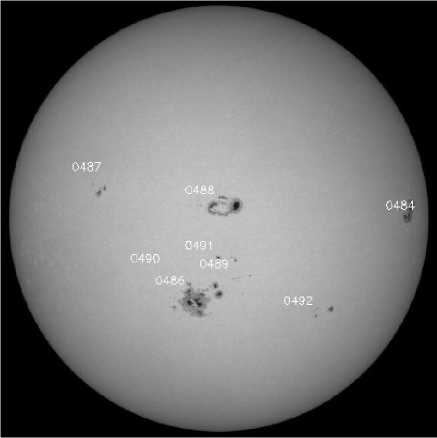

Вспышечная активность после взрыва составила Х9.3, что соответствует высшему уровню. График солнечной активности 6 сентября 2017 г. приведен на рис. 3.

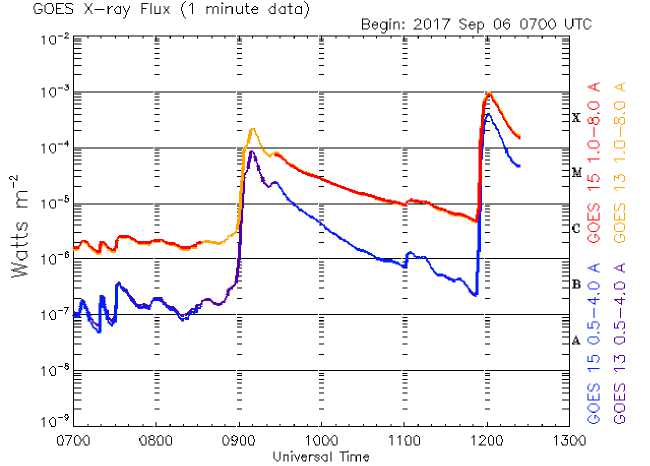

На рис. 4 показана интенсивность рентгеновского излучения в диапазоне 1–8 и 0.5–4 Å, наблюдавшегося 6 сентября 2017 г. приборами, установленными на спутниках GOES [ goes-x-ray-flux]. За вспышкой наблюдали лишь зарубежные космические обсерватории.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

Электромагнитное излучение широкого спектрального диапазона приводит к сильным возмущениям в различных областях ионосферы Земли. Во время вспышки Солнце представляет собой мощный источник рентгеновского и ультрафиолетового излучения. Увеличение интенсивности ионизирующего излучения, наблюдаемое во время солнечных вспышек, немедленно вызывает возрастание электронной концентрации и ТЕС в ионосфере. Для определения параметров ионосферы использовались данные глобальных навигационных спутниковых систем GPS и ГЛОНАСС. Благодаря двухчастотным измерениям в L-диапазоне (около 1.2 и 1.6 ГГц) электронное содержание может контролироваться с беспрецедентным временным и пространственным разрешением с помощью сотен постоянных наземных приемников навигационных сигналов. Применение глобальных навигационных спутниковых систем позволяет осуществлять не только круглосуточное наблюдение за состоянием ионосферы в определенном пункте, но и дает возможность использовать один и тот же спутник для мониторинга ионосферы в различных точках земной поверхности, удаленных друг от друга на тысячи километров. Использование одного спутника позволяет получать информацию с одинаковой степенью точности измерений при наличии однотипных навигационно-геодезических приемников в наземных пунктах. Параметры ионосферы определялись методом радиопросвечивания по трассе спутник—Земля, аспекты применения которого подробно изложены в работах [Андрианов, Смирнов, 1993; Андрианов и др., 1996, 2000; Смирнов, 2001] . Для определения параметров ионосферы использовались данные фазовых измерений, полученные при углах места наблюдения более 15°.

Пренебрегая влиянием соударений и магнитного поля Земли на значение коэффициента преломления ионосферы, формулу для расчета ТЕС вдоль траектории луча спутник—приемник можно представить в виде следующего простого соотношения [Колосов и др., 1969; Hofmann-Wellenhof et al., 1992]:

TEC (t) = J Ne (l) dl = K (Х1Ф1 (t) -X 2Ф2 (t)) + const, где K =--f-f-, f=1575.42,f=1227.6 МГц —

40.308 f l2 - f 2 2

рабочие частоты системы GPS, для системы ГЛОНАСС f . =(1602+ m A f 1 ) МГц и f . =(1246+ m A f 2 ) МГц, m =0, …, 24 — номера литер несущих частот навигационных радиосигналов, A f 1 =0.5625 МГц, A f 2 =0.4375 МГц, Ф 1,2 ( t ) — значения фазы , X 1 и X 2 — длины волн соответствующих частот излучения.

Наличие второго слагаемого в этой формуле не позволяет определить абсолютное ТЕС непосредственно из данных фазовых измерений. Однако для решения некоторых задач требуется знание не абсолютного значения ТЕС, а его изменения. Скорость изменения ТЕС, или его приращение на наблюдаемом временном интервале, является наиболее чувствительным к воздействию внешних факторов параметром ионосферы. Значения этого параметра практически не зависят от характеристик приемных и передающих устройств спутниковых сигналов и определяются только влиянием среды распространения, в данном случае ионосферы.

Скорость изменения ТЕС определялась по формуле

DTEC (t) = тл {X [Ф1 ( T + t)-Ф1 (t )]-X 2 [Ф2 ( T + t)-Ф2 (t)]} = K------------------------------------------------,

T где T — интервал времени наблюдения. Для штатных IGS-станций интервал времени наблюдения составляет, как правило, 30 с.

Расчет параметра DTEC ( t ) осуществлялся непосредственно по данным измерений Ф 1,2 ( t ) без применения каких-либо сглаживающих процедур и использования цифровых фильтров. Для удобства сравнения результаты расчетов нормированы на максимальные значения DTEC . В целом форма ионосферного отклика, полученного на станциях наблюдения, практически одинакова: все характерные особенности хода DTEC наблюдаются в тех же самых времен-

Рис. 3. Солнечная активность 6 сентября 2017 г.

NOAA/SWPC Boulder, CO USA

Updated 2017 Sep 6 1225 UTC

Рис. 4. Интенсивность рентгеновского излучения в диапазонах 1–8 и 0.5–4 Å 6 сентября 2017 г. Данные были взяты с сайта NOAA’s Space Weather Prediction Center []

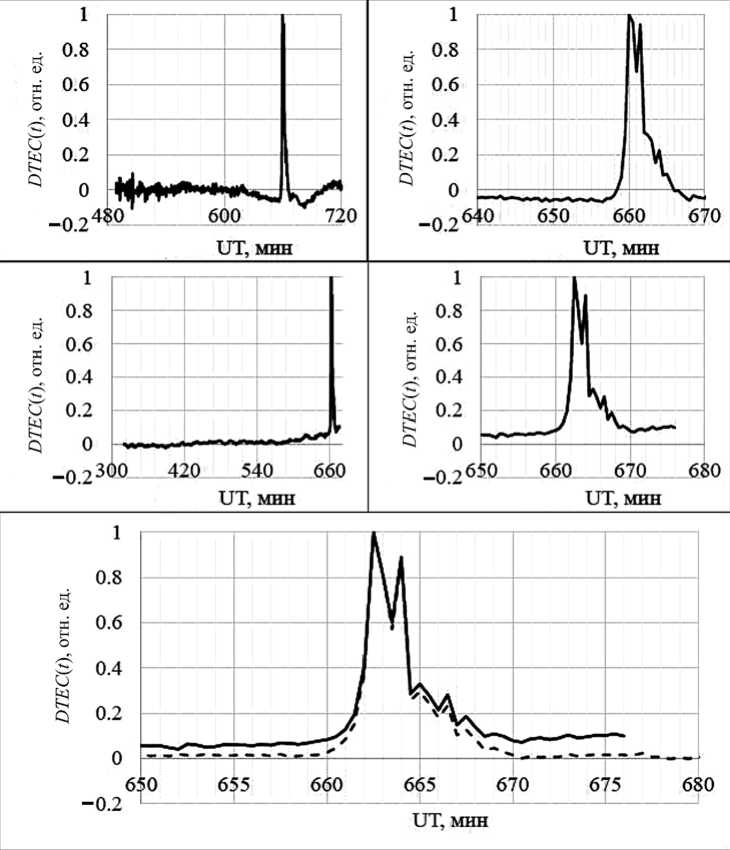

Рис. 5. Отклик ионосферы на солнечную вспышку 28 октября 2003 г. для спутников GPS № 26 (верхние панели) и № 29 (средние панели). Нижняя панель: штриховая линия — GPS № 26; сплошная линия — GPS № 29

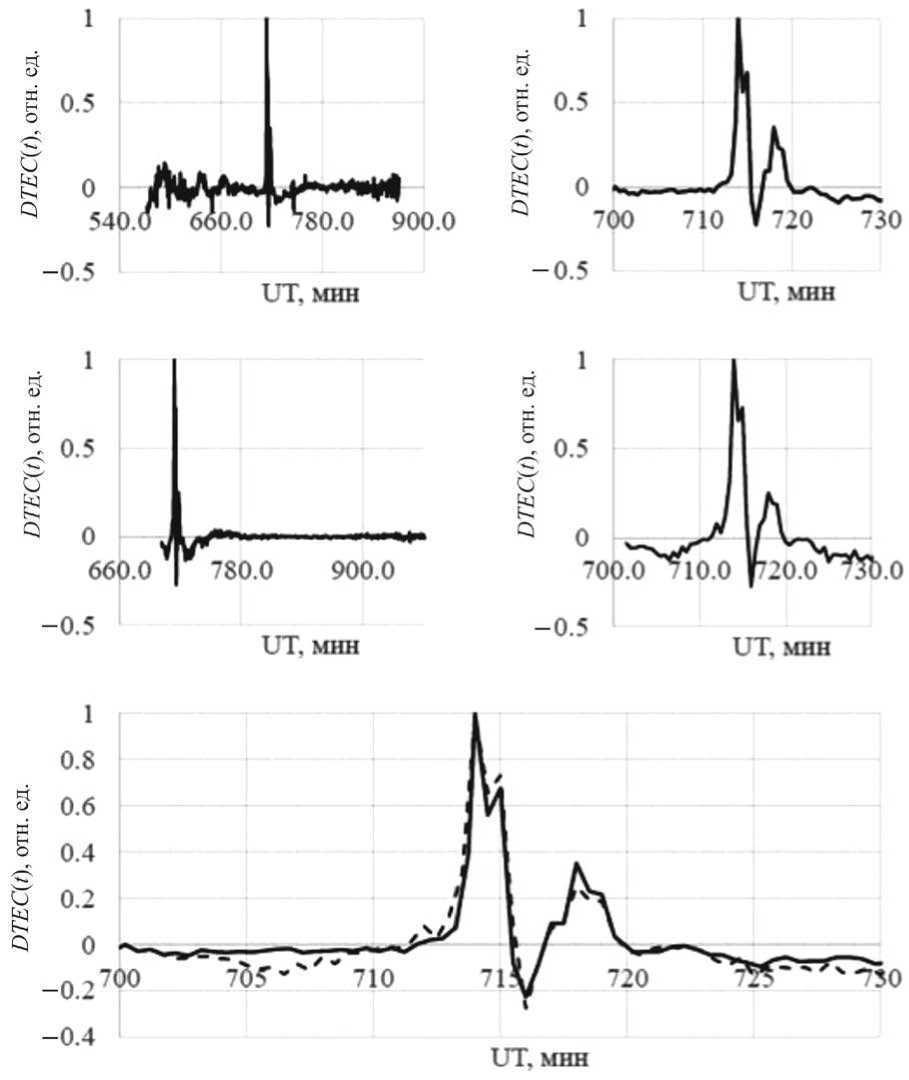

Рис. 6. Отклик ионосферы на солнечную вспышку 6 сентября 2017 г. для спутников GPS № 10 (верхние панели) и № 32

(средние панели). Нижняя панель: штриховая линия — GPS № 32; сплошная линия — GPS № 10

ных точках. На рис. 5 и 6 представлены отклики ионосферы на солнечные вспышки 28 октября 2003 г. и 6 сентября 2017 г. Приведены результаты для станции MDVJ (Менделеево, Московская обл.), полученные для двух спутников наблюдения. Слева приведены результаты для всего сеанса наблюдения, справа более детально показан фрагмент с откликом ионосферы в период солнечной вспышки. Для сравнения эти же фрагменты крупнее показаны на рис. 5 и 6 внизу. Хорошо видно, что для каждой солнечной вспышки характерные детали откликов практически идентичны.

Для солнечной вспышки 28 октября 2003 г. длительность основного отклика по уровню 0.5 состав- ляет примерно 2 мин, общая длительность отклика составляет около 10 мин при общей длительности солнечной вспышки 133 мин. Ход DTEC(t) имеет два четко выраженных максимума, при этом первый максимум практически соответствует времени начала солнечной вспышки и фиксируется за 8 мин до максимума интенсивности излучения в оптическом диапазоне.

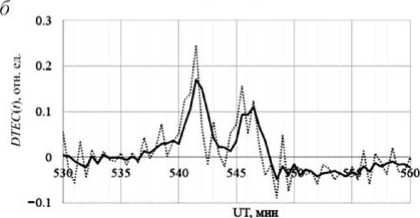

Для солнечной вспышки 6 сентября 2017 г. длительность основного отклика по уровню 0.5 составляет примерно 1.5 мин, общая длительность отклика — около 10 мин при общей длительности солнечной вспышки 17 мин. DTEC ( t ) имеет два четко выраженных максимума, при этом первый максимум практически соответствует времени начала солнечной вспышки

UT, мин

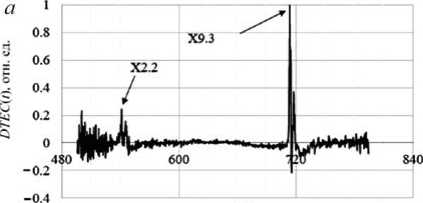

Рис. 7. Отклик ионосферы на солнечные вспышки 6 сентября 2017 г. ( а ) и фрагмент графика с откликом на вспышку Х2.2 ( б , сплошная линия — линейная фильтрация)

и фиксируется также за 8 мин до максимума интенсивности излучения в оптическом диапазоне. Форма второго максимума отклика, наблюдаемого в 11:58 UT (718 мин), достаточно близка к форме первого отклика (рис. 7). Причиной появления еще одного максимума отклика могла быть вторая вспышка, замаскированная первой вспышкой. Анализ отклика ионосферы 6 сентября 2017 г. позволил выделить более слабую вспышку Х2.2, которая произошла в 09:10 UT. Она началась в 08:57 UT, достигла максимума в 09:10 UT и закончилась в 09:17 UT. Общая длительность вспышки Х2.2 составила 20 мин. Отклик в этом случае также имеет два максимума, разнесенных по времени на 4 мин, как и для вспышки Х9.3. Несмотря на то что длительности основных ионосферных откликов примерно одинаковы, их формы существенно отличаются друг от друга (см. рис. 5 и 6). Если для вспышки в максимуме 23-го цикла солнечной активности функция отклика имеет один четко выраженный двойной максимум, то для вспышки в минимуме — два выраженных максимума с резким спадом между ними, что обусловлено, по-видимому, временной динамикой потока электромагнитного излучения вспышек.

Наличие двух максимумов в солнечных вспышках Х2.2 и Х9.3 6 сентября 2017 г. может быть вызвано либо возникновением менее сильных вспышек, произошедших на их фоне и приводящих к их усилению, либо особенностями их генерации на фазе минимума солнечной активности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В статье рассмотрено влияние двух экстремальных солнечных вспышек, произошедших в максимуме 23-го и минимуме 24-го циклов солнечной активности, на состояние ионосферы Земли и проведен анализ формы ионосферного отклика на данные гелиофизические события. Рассматриваемые вспышки произошли в осенний период практически в одно и то же время суток в области вблизи линии Солнце—

Земля, откуда влияние Солнца на нашу планету является максимальным.

Для определения параметров ионосферы методом радиопросвечивания по трассе спутник—Земля использовались данные глобальных навигационных спутниковых систем GPS и ГЛОНАСС. Показано, что в обоих случаях длительность основного отклика по уровню 0.5 составляет 1.5–2 мин, при этом общая длительность отклика равна примерно 10 мин и не зависит от мощности солнечной вспышки. Несмотря на то, что длительности ионосферных откликов примерно одинаковы, их формы существенно отличаются друг от друга. Наличие второго отклика 6 сентября 2017 г. может обусловливаться второй вспышкой, которая была замаскирована первой вспышкой.

Работа выполнена при частичной поддержке программы фундаментальных исследований президиума РАН № 12 «Вопросы происхождения и эволюции Вселенной с применением методов наземных наблюдений и космических исследований».

Список литературы Ионосферные эффекты двух солнечных вспышек максимума 23-го и минимума 24-го циклов солнечной активности

- Авакян С.В., Вдовин А.И., Пустарнаков В.Ф. Ионизирующее и проникающее излучение в околоземном космическом пространстве. СПб.: Гидрометеоиздат, 1994. 501 c.

- Андрианов В.А., Смирнов В.М. Определение высотного профиля электронной концентрации ионосферы Земли по двухчастотным измерениям радиосигналов искусственных спутников Земли//Радиотехника и электроника. 1993. Т. 38, № 7. С. 1326-1335.

- Андрианов В.А., Арманд Н.А., Мосин Е.Л., Смирнов В.М. Результаты использования навигационной системы «Навстар» для мониторинга ионосферы Земли//Исследование Земли из космоса. 1996. № 2. С. 10.

- Андрианов В.А., Мосин Е.Л., Смирнов В.М. Определение регулярных вариаций F2-области ионосферы Земли по измерениям параметров сигналов навигационных спутников//Исследование Земли из космоса. 2000. № 1. С. 15.

- Афраймович Э.Л., Перевалова Н.П. GPS-мониторинг верхней атмосферы Земли. Иркутск: ГУНИ РВХ ВСНЦ СО РАМН, 2006. 480 с.

- Белов А.В., Гайдаш С.П., Иванов К.Г., Канониди Х.Д. Необычно высокая геомагнитная активность в 2003 г. // Космич. исслед. 2004. Т. 42, № 6. С. 563-573.

- Веселовский Л.С., Панасюк М.И., Авдюшин С.И. и др. Солнечные и гелиосферические явления в октябре-ноябре 2003 г. Причины и следствия // Космич. исслед. 2004. Т. 42, № 5. С. 453-508.

- Колосов М.А., Арманд Н.А., Яковлев О.И. Распространение радиоволн при космической связи. М.: Связь, 1969. 155 с.

- Куницын В.Е., Назаренко М.О., Нестеров И.А., Падохин А.М. Влияние солнечных вспышек на ионизацию верхней атмосферы. Анализ ряда значительных событий 23-го и 24-го солнечных циклов // ВМУ. Серия 3. Физика. Астрономия. 2015. № 4. С. 95.

- Митра А. Воздействие солнечных вспышек на ионосферу Земли. М.: Мир, 1977. 370 с.

- Смирнов В.М. Решение обратной задачи радиопросвечивания ионосферы Земли градиентными методами//Радиотехника и электроника. 2001. Т. 46, № 1. С. 47-52.

- Смирнов В.М., Смирнова Е.В. Временные вариации ионосферы во время солнечной вспышки 28 октября 2003 г. по данным сети GPS // Геомагнетизм и аэрономия. 2005. Т. 45, № 1. C. 127-134.

- Смирнов В.М., Смирнова Е.В. Отклик ионосферы на экстремальную вспышку 28 октября 2003 года//Геомагнетизм и аэрономия. 2014. Т. 54, № 1. С. 94-100

- DOI: 10.7868/S0016794014010155

- Afraimovich E.L. GPS global detection of the ionospheric response to solar flares//Radio Sci. 2000. V. 35. P. 1417-1424.

- Le H., Liu L., Chen Y., Wan W. Statistical analysis of ionospheric responses to solar flares in the solar cycle 23//J. Geophys. Res. 2013. V. 118. P. 576-582. 10.1029/2012 JA017934

- DOI: :10.1029/2012JA017934

- Leonovich L.A., Taschilin A.V., Portnyagina O.Y. Dependence of the ionospheric response on the solar flare parameters based on the theoretical modeling and GPS data//Geomagn. Aeron. 2010. V. 50. P. 201-210. 10.1134/S0016793210020076

- DOI: :10.1134/S0016793210020076

- Liu J.-Y., Lin C.H., Tsai H.F., Liou Y.A. Ionospheric solar flare effects monitored by the ground-based GPS receivers: Theory and observations//J. Geophys. Res. 2004. V. 109. A01307

- DOI: 10.1029/2003JA009931

- Liu L., Wan W., Chen Y., Le H. Solar activity effects on the ionosphere: a brief review//Chinese Sci. Bull. 2011. V. 56, N 12. P. 1202-1211

- DOI: 10.1007/s11434-010-4226-9

- Hofmann-Wellenhof B., Lichtenegger H., Collins J. Global Positioning System: Theory and Practice. New York: Springer-Verlag, 1992. 347 p.

- Zhang D.H., Xiao Z. Study of ionospheric response to the 4B flare on 28 October 2003 using International GPS Service network data//J. Geophys. Res. 2005. V. 110, A03307

- DOI: 10.1029/2004JA010738

- URL:https://www.spaceweatherlive.com (дата обращения: 10 ноября 2018 г.).

- URL:https://www.spaceweatherlive.com/en/archive/2003/10/28/xray (дата обращения: 10 ноября 2018 г.).

- URL:https://www.spaceweatherlive.com/en/reports/sunspot-report (дата обращения: 10 ноября 2018 г.).

- URL: https://www.swpc.noaa.gov/products/goes-x-ray-flux (дата обращения: 7 сентября 2017 г.).

- Afraimovich E.L. GPS global detection of the ionospheric response to solar flares. Radio Sci. 2000, vol. 35, pp. 1417-1424

- DOI: 10.1029/2000RS002340

- Afraimovich E.L., Perevalova N.P. GPS-monitoring verkhnei atmosfery Zemli . Irkutsk, 2006, 480 p..

- Andrianov V.A., Smirnov V.M. Determining a height profile of Earth’s ionosphere electron density from double-frequency measurements of satellite radio signals. Radiotekhnika i elekctronika . 1993, vol. 38, no. 7, pp. 1326-1335..

- Andrianov V.A., Armand N.A., Mosin E.L., Smirnov V.M. Results of using NAVSTAR navigation system for Earth’s ionosphere monitoring. Issledovanie Zemli iz kosmoca . 1996, no. 2, p. 10..

- Andrianov V.A., Mosin E.L., Smirnov V.M. Determining regular variations of the Earth’s ionosphere F2 region from measurements of signal parameters of navigation satellites. Issledovanie Zemli iz kosmoca . 2000, no. 1, p. 15..

- Avakyan S.V., Vdovin A.I., Pustarnakov V.F. Ioniziruyushchee i pronikayushchee izluchenie v okolozemnom kosmicheskom prostranstve . Saint Petersburg, Gidrometeoizdat Publ., 1994, 501 p..

- Belov A.V., Gaidash S.P., Ivanov K.G., Kanonidi Kh.D. Unusually high geomagnetic activity in 2003. Cosmic Res. 2004, vol. 42, no. 6, pp. 541-550

- DOI: 10.1007/s10604-005-0001-0

- Hofmann-Wellenhof B., Lichtenegger H., Collins J. Global Positioning System: Theory and Practice. 2nd ed., New York, Springer-Verlag, 1992, 347 p.

- Kolosov M.A., Armand N.A., Yakovlev O.I. Rasprostranenie radiovoln pri kosmicheskoi svyazi . Moscow, Svyaz’ Publ., 1969, 155 p..

- Kunitsyn V.E., Nazarenko M.O., Nesterova I.A., Pado-khin A.M. Solar flare forcing on ionization of upper atmosphere. Comparative study of several major X-class events of 23rd and 24th solar cycles. Moscow University Phys. Bull. 2015, vol. 70, no. 4, pp. 312-318

- DOI: 10.3103/S0027134915040128

- Le H., Liu L., Chen Y., Wan W. Statistical analysis of ionospheric responses to solar flares in the solar cycle 23. J. Geophys. Res. 2013, vol. 118, pp. 576-582

- DOI: 10.1029/2012JA017934

- Leonovich L.A., Taschilin A.V., Portnyagina O.Y. Dependence of the ionospheric response on the solar flare parameters based on the theoretical modeling and GPS data. Geomagn. Aeron. 2010, vol. 50, pp. 201-210. 10.1134/S0016793210020076

- DOI: :10.1134/S0016793210020076

- Liu L., Wan W., Chen Y., Le H. Solar activity effects on the ionosphere: a brief review. Chinese Sci. Bull. 2011, vol. 56, no.12, pp. 1202-1211

- DOI: 10.1007/s11434-010-4226-9

- Liu J.-Y., Lin C.H., Tsai H.F., Liou Y.A. Ionospheric solar flare effects monitored by the ground-based GPS receivers: Theory and observations. J. Geophys. Res. 2004, vol. 109, A01307

- DOI: 10.1029/2003JA009931

- Mitra A. Vozdeistvie solnechnykh vspyshek na ionosferu Zemli . Moscow, Mir Publ., 1977. 370 p.. English edition: Mitra A.P. Ionospheric Effects of Solar Flares. Dordrecht, D. Reidel Publ. Co., 1974, 305 p.

- Smirnov V.M. Solution of the inverse problem of electromagnetic transmission probing of the Earth ionosphere by gradient methods. J. Communications Technology and Electronics. 2001, vol. 46, no. 1, pp. 41-45.

- Smirnov V.M., Smirnova E.V. Time variations in the ionosphere during the solar flare of October 28, 2003, according to data of the GPS network. Geomagn. Aeron. 2005, vol. 45, no. 1, pp. 122-128.

- Smirnov V.M., Smirnova E.V. Ionospheric response to the extreme solar burst of October 28, 2003. Geomagn. Aeron. 2014, vol. 54, no. 1, pp. 87-93. 10.1134/S0016793214010149

- DOI: :10.1134/S0016793214010149

- Veselovsky I.S., Panasyuk M.I., Bogomolov A.V., Denisov Yu.I., Dmitriev A.V., Zhukov A.N., Zeldovich M.A., et al. Solar and heliospheric phenomena in October-November: causes and effects. Cosmic Res. 2004, vol. 42, no. 5, pp. 435-488.

- Zhang D.H., Xiao Z. Study of ionospheric response to the 4B flare on 28 October 2003 using International GPS Service network data. J. Geophys. Res. 2005, vol. 110, A03307

- DOI: 10.1029/2004JA010738

- URL: https://www.spaceweatherlive.com (accepted November 10, 2018).

- URL: https://www.spaceweatherlive.com/en/archive/2003/10/28/xray (accepted November 10, 2018).

- URL: https://www.spaceweatherlive.com/en/reports/sun-spotreport (accepted November 10, 2018).

- URL: https://www.swpc.noaa.gov/products/goes-x-ray-flux (accepted September 7, 2017).