Иордань как сакральный объект в традиционной культуре (на примере шимозерских вепсов)

Автор: Башкарев Андрей Альбертович

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Исторические науки и археология

Статья в выпуске: 3 (156), 2016 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена исследованию значения так называемой иордани как сакрального водного объекта в традиционной культуре вепсов. На примере идентичного объекта в бывшей деревне Пелкаска (Вологодская область) рассматриваются связанные с ним обычаи и поверья, приводятся свидетельства информантов, устанавливается происхождение иордани как части сакрального комплекса. На основе собранных сведений рассмотрена версия о возможной связи возникновения иордани с имевшими место, согласно существующим легендам, набегами интервентов, известных среди местного населения как польские «паны».

Вепсы, традиционная культура, обычаи, обряды, верования, священные объекты, вода

Короткий адрес: https://sciup.org/14751051

IDR: 14751051 | УДК: 398.1,

Текст научной статьи Иордань как сакральный объект в традиционной культуре (на примере шимозерских вепсов)

Водные объекты исторически обладали большим значением в традиционной обрядности вепсов. Вода как часть сакрального комплекса фигурирует в различных ритуальных действиях на протяжении всего жизненного цикла человека – от родильной до похоронно-поминальной обрядности [10: 111–114]. Как компонент вода использовалась в окказиональных и календарных обрядах. Так, например, обряды омовения в ритуальных представлениях были связаны с символическим очищением, особым сверхъестественным значением наделялась специально заготовленная в определенные праздники вода.

Большая роль и значимость воды в традиционной культуре могут объясняться двумя факторами. Во-первых, несмотря на достаточно раннюю христианизацию вепсов, устойчивые элементы их языческих представлений об устройстве окружающего мира окончательно не исчезли, а трансформировались в контексте распространившегося на вепсских территориях в XV–XVI веках православия [6: 174–192]. С этим связаны сохранившиеся традиции поклонения отдельным природным объектам – деревьям, валунам, и в том числе водоемам [1: 140–152]. Кроме того, вода как субстанция играет важную роль и в общехристианских представлениях. Во-вторых, сформировавшаяся под влиянием славянской колонизации территория расселения вепсов – пространство между Ладожским, Онежским и Белым озерами – изобиловала реками, озерами и болотами, что также обусловило включенность водных объектов в обрядовую практику. Свое влияние оказывали и локальные особенности расположения вепсских деревень вблизи рек и озер с точки зрения удобства для традиционного хозяйства и значимости рыболовного промысла в нем. Более подробно так называемая гнездовая система формирования поселений, характерная для всех этнических групп вепсов, рассматривается в исследованиях И. И. Муллонен; внимание превалирующему прибрежному характеру возведения построек уделяет С. Б. Егоров [15: 120–131], [20: 103–108].

Характерные для православия представления трансформировались на исконно вепсских территориях с учетом бытовавших в дохристианский период языческих культов. Изучению роли воды в мифоритуальной культуре вепсов посвящены прежде всего работы И. Ю. Винокуровой; уделяют внимание этой теме в своих исследованиях и Н. И. Богданов, Н. А. Криничная, В. В. Пименов [3], [18], [21]. Приводимые авторами материалы демонстрируют большую значимость воды в вепсской мифологии и обрядности. Так, И. Ю. Винокурова отмечает, что в ритуалах вепсов вода оказалась едва ли не самым распространенным символом, к тому же обладающим множеством разнообразных значений. Существовал строгий запрет на осквернение водоемов каким-либо образом. Примечательно, что сакральная значимость воды характерна и для христианских, и для языческих представлений. Чаще всего прослеживаются очистительные, целительные, продуцирующие и апотропеические свойства воды, которые порою практически невозможно разграничить. Примечательно, что для каждого ритуала было характерно применение далеко не всякой воды, а воды чем-либо особенной. Сакральность воды в различных ритуалах зависела от следующих условий: пространственных параметров воды (сосуд, колодец, лужа, родник, ручей, река, озеро, море, небесная вода – дождь и т. д.); времени совершения водных процедур (восход солнца, полночь, церковная дата и т. д.); температурного состояния воды (роса, пар, лед, снег и т. д.) и различных предметов, опущенных в нее (например, хлеб, монеты, камень и т. д.). Иногда все эти ус- ловия тесно переплетались в обряде. У вепсов были известны разные формы ритуалов: умывание, окропление, обливание, купание, катание по росе, парение в бане и т. д. [7: 66–76]. Целью этих действий было «очищение» человека, избавление его от болезней, придание физической и духовной силы.

Сакральные свойства, которыми, по мнению вепсов, наделялась вода, использовались для благополучия не только людей, но и животных. Примечательно, что вода применялась и в обрядах, связанных со здоровьем скота, в первую очередь коров и лошадей, от которых зависело благополучие крестьянского хозяйства. Так, практиковалось ритуальное омовение скота, которое необязательно совершалось в привязке к церковным датам и могло быть окказиональным. Однако в любом случае вода при этом либо освящалась, либо использовалась, будучи заранее заготовленной для обрядовых целей. Обязательным очистительным обрядом у вепсов повсеместно являлось омовение коровы. Эффективность процедуры омовения, придания ей сакрального статуса создавалась с помощью различных действий, в том числе христианизированного характера. Воду в ведре «освящали», обмывая в ней икону или добавляя святую воду, взятую в Крещение, Великий четверг или во время местного заветного праздника. На дно опускали различные предметы, которым приписывались очистительные и обережные свойства, чаще всего нательный крест, кольцо, монету, дресвяный камень [12: 254–255].

И. Ю. Винокурова отмечает большое мифологическое значение воды, что связано с исконными верованиями вепсов [5: 314–329]. В монографии Н. А. Криничной также приводятся примеры объяснения вепсами природных явлений через влияние потусторонних сил, связанных с духами («хозяевами») воды. Так, карстовый характер озер в вепсском ареале, влияющий на периодическое исчезновение и возвращение в них воды вместе с рыбой, связывали с действиями водяного ( vedehiin’e ) [17: 165–166].

Обращая внимание на приведенную классификацию сакральных водных объектов по пространственным параметрам [7], в данной статье предлагается исследовать значение так называемой иордани как значимого объекта в контексте практиковавшихся вепсами обрядов и ритуалов. Как таковой термин «иордань» фигурирует в христианской религиозной традиции как место для совершения обряда водосвятия, и в этом контексте его использование в ритуальных целях характерно не только для вепсов.

А. В. Юдин, исследуя значение упоминаемых в Библии рек для фольклора соседних вепсам славян, отмечает, что образ Иордана связывается с важнейшими событиями Священной истории [22: 56]. Наиболее значимым праздником, связанным с использованием иордани, является Крещение Господне, отмечаемое Православной церковью 6 (19) января в память о крещении Иисуса Христа в водах Иордана Иоанном Крестителем. В традиционную культуру вепсов этот праздник вошел в общехристианском контексте. Соответственно, название реки, упоминаемой в библейском сюжете, оказалось перенесено на сакральные объекты, связанные с освящением воды. Обратимся к Большому толковому словарю русского языка, дающему следующую трактовку иордани: «специально оборудованное место (обычно прорубь) у какого-либо водоема для проведения водосвятия – ритуального освящения воды в христианский праздник Крещения Господня» [4]. Более развернутую трактовку дает «Толковый словарь» Вл. Даля, однако особенно интересно в контексте рассматриваемой темы представление иордани не только как проруби, но и как «котловинки, роли колодца у болота, откуда течет ручей» [13]. Это указывает на практиковавшееся обозначение термином «иордань» не только специально создаваемых в зимний период во льду прорубей, но и естественных природных объектов, наделявшихся сакральным смыслом. Е. Л. Березович в своем исследовании отмечает, что в русской топонимике слово «иордань» представлено в основном в качестве микротопонима, обозначая ручьи, родники, колодцы, проруби, ямы с водой на болоте [2: 273]. На заимствование вепсами данного названия из славянской обрядовой практики указывает отсутствие в вепсском языке специальных обозначений иорданей, присутствует транслитерированное jordan'.

Использование иорданей для проведения ритуалов и обрядов шимозерскими вепсами могло носить как календарный, так и окказиональный характер. Однако можно сделать вывод, что прежде всего речь идет о календарных религиозных праздниках, во время которых вода данных объектов наделялась особым сакральным значением.

Важно обратить внимание на классификацию почитаемых вепсами праздников, предложенную И. Ю. Винокуровой, с разделением на основные группы: 1) государственные (до 1917 года, с подвижной и неподвижной датой празднования), наиболее значительные в традициях православия; 2) местные или престольные – к примеру, по названию основной церкви гнезда поселений или церкви в отдельном поселении; 3) заветные – то есть отмечаемые в определенную значимую дату «по наказу предков» [11: 134–142].

Итак, прежде всего следует отметить праздник Крещения Господня как основную, хотя и не единственную, дату использования иорданей. Крещение являлось до 1917 года одним из двенадцати важнейших после Пасхи православных праздников, обладавших статусом государственных, с неподвижной датой празднования. Обряд освящения воды в иордани, так называемое водо- крещение (vederistmad), был центральным для этого праздника. Святая вода (ristvezi), почерпнутая из иордани, считалась важным очищающим и исцеляющим средством. В ней происходило купание людей, дающих «завет», или больных. Святую воду, почерпнутую из иордани, уносили домой и ставили в красный угол, ею умывались, использовали для лечения различных болезней, для ритуальных действий со скотом [11: 164–165].

Обратим внимание на другие даты. Так, представляется возможным предположить, что вода могла использоваться в ритуальных целях во время проведения местных праздников, посвященных Рождеству св. Иоанна Предтечи, 24 июня (7 июля), в христианской традиции выступающего в роли Крестителя Господня. Известно, что вепсы отмечали этот праздник как Иванов день ( Uunan pei, Juunan pei ), приурочивая его к языческому празднику в честь летнего солнцестояния ( kezan sundum ) [11: 184-185]. Согласно верованиям вепсов, вода во время летнего, как и во время зимнего, солнцестояния обретала особую жизненную силу. С этим соотносится использование ее девушками для обряда придания так называемой славутности (slavutnost`) (привлекательности для противоположного пола) через обливание водой и опускание в нее цветов. На сохраняющуюся практику ритуального использования воды (жертвоприношение ей в виде бросания монет) в этот праздник вепсами с. Пяжозеро обращает внимание И. Ю. Винокурова [7].

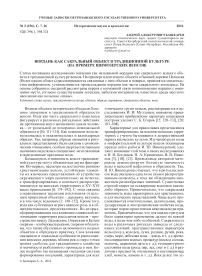

Праздник «весеннего Николы» (Mikulan paiv), 9 мая (22 мая), также был связан с потеплением воды и первым в году купанием людей и скота в реках и озерах. Упоминание о праздновании этого дня относится ко многим деревням средних вепсов (в частности, с. Ладва (Ladv) Ленинградской обл., д. Сяргозеро (Sarggarv) Вологодской обл.), см. рис. 1 [7].

Н. И. Богданов отмечал существование так называемого праздника ristpühäpei («крестного воскресения») у шимозерских вепсов в деревнях Сюрьга, Линжозеро, Васильевская 1-я (По-лозеро) ( Sur g, Irinzar, Pollar), имевшего второе название «теплый Никола». Примечательно, что место купания в данный праздник на оз. Яндозе-ро обозначено как «иордань». Вепсское название праздника и главное его содержание – купание людей в иордани, дали основания Н. И. Богданову объяснить его как память о первом крещении вепсов этой округи [3: 159–160]. Празднование происходило в первое воскресенье после Ильина дня (если Ильин день был до четверга) или через воскресенье (если Ильин день приходился на четверг или после него) – соответственно в период с 6 по 12 августа (по новому стилю) в зависимости от года [9: 219–220].

Кроме того, следует учитывать практику ритуального использования воды во время так называемых престольных и заветных праздников, характерных только для определенных деревень. К примеру, для д. Сарозеро ( Sarjarv) Ленинградской обл. и д. Сяргозеро ( Sarggarv ) Вологодской обл. (средн. вепсы) было характерно освящение воды в Ильинскую пятницу, отмечаемую накануне Ильина дня (20 июля / 2 августа), для с. Корвала, Куя, Пелуши ( Korvoil, Kuja, Pagast ) (ср. и южн. вепсы) – в Маккавеев день ( Makavan paiv). Использование иорданей, сопровождаемое купанием людей и скота, было зафиксировано

Рис. 1. Праздник «весенний Никола» ( Mikulan pei ), 9 мая (22 мая), оз. Ладвинское ( Ladliinejarv ), с. Ладва ( Ladv ) Ленинградской обл. 1989 год. Фото И. И. Муллонен

практически во всех деревнях средних и южных вепсов во время заветных праздников.

В данной статье предлагается рассмотреть практику использования иордани в ритуальных целях на примере шимозерских вепсов д. Пелка-ска ( Puudkask ) и упоминания об этой практике, записанные автором от информантов в ходе полевых исследований в 2012–2015 годах.

Шимозеро ( Simgarv) как крупное гнездо вепсских поселений существовало до конца 1950-х годов, когда вследствие процесса укрупнения «бесперспективных» деревень было ликвидировано2. Как и большинство вепсских поселений, деревни, входящие в данное гнездо, располагались по берегам озер Шимозеро и Пюгозеро (Пелкасское) ( Simjarv и Puharv) - единой водной системы Ши-мозера, прежде всего на западном, юго-западном и северо-восточном берегах.

Примечательно использование иордани в д. Пелкаска в праздник Успения Богородицы 15 (28) августа ( Emagan pei ). Купание производилось, по словам информанта Н. С. Федорова (р. 1945, д. Пелкаска), на следующий день после Успеньева дня. Наряду с Крещением, это был основной праздник, когда посещали иордань: « Другие люди ходили далеко – бывали такие праздники, как бы с заветом люди ходили. Допустим, в этой деревне празднуют праздник, а у человека, может быть, со здоровьем неладно, или еще по жизни что-то неладно, он поставит перед собой такой завет, цель – сходить туда-то на праздник, помолиться Богу, покупаться. У нас в Пелкаске иордань была устроена. Купались в иордани, особенно 29 августа. И ходили издалека друг к другу. Вот, допустим, с Куштозера в Пелкаску ходили, и наоборот »3. Рядом с иорданью, по свидетельствам Н. С. Федорова, находился колодец, из которого брали воду. На праздник приводили скот, обмывали коров, « чтобы все в порядке было »4.

Свидетельства информанта демонстрируют как сакральное значение использования иордани в определенные праздники, связанные с православной традицией, так и связь с конкретным человеком, данным им заветом посещения.

Информант А. М. Нестеров (р. 1955, с. В. Вод-лица) упоминает факты посещения иордани в Пелкаске и помимо основных праздников Крещения и Третьего Спаса – в частности в Иванов день, Петров день 29 июня (12 июля), на Троицу5.

Разнообразие перечисленных праздников, связанных с использованием вепсами водоемов в ритуальных целях, представляется более широким в контексте канонической православной традиции и свидетельствует о сформировавшемся еще в языческий период большом сакральном значении воды.

Учитывая практику использования воды в ритуальных целях не только в зимний период, можно трактовать понятие «иордань» в вепсском ареале как освященный участок воды, которым могло быть не только вырубленное во льду место для купания (прорубь), но и определенное место на берегу водоема (озера, реки). Это место было определенным для каждого водного объекта, и его выбор был связан с несколькими факторами – от наличия подхода к воде до присутствия в непосредственной близости ритуальных объектов – часовен, церквей и т. п.

В этом контексте весьма примечательно месторасположение иордани в дер. Пелкаска (рис. 2). В отличие от большинства известных подобных объектов, расположенных непосредственно у берегов озер или рек (во льду в зимний период и в виде купален в летний), данная иордань находится в заболоченном месте к западу от деревни и на достаточном удалении от озерного берега.

Выбор места для нее первоначально кажется достаточно странным, ввиду имевшейся возможности организации купания у восточного берега Шимозера ( Puhar v ). Однако свидетельства информантов, бывших очевидцами использования иордани жителями дер. Пелкаска, оставшимися в ней после официального упразднения, позволяют предположить иные причины размещения именно в этом месте6, о чем будет сказано далее.

Иордань представляет собой заполненное водой углубление площадью примерно 3 на 4 м и глубиной около 2 м (рис. 3), с деревянным настилом на дне. С западной стороны, по свидетельству информанта, ранее располагался крест, не сохранившийся к настоящему времени. С иорданью соединен небольшой источник, находящийся в нескольких метрах от нее, который информант называет «золотым ключом». Вероятно, что расположение непосредственно в этом месте источника может быть связано с карстовым характером близлежащей восточной части Ши-мозера и наличием подземных полостей.

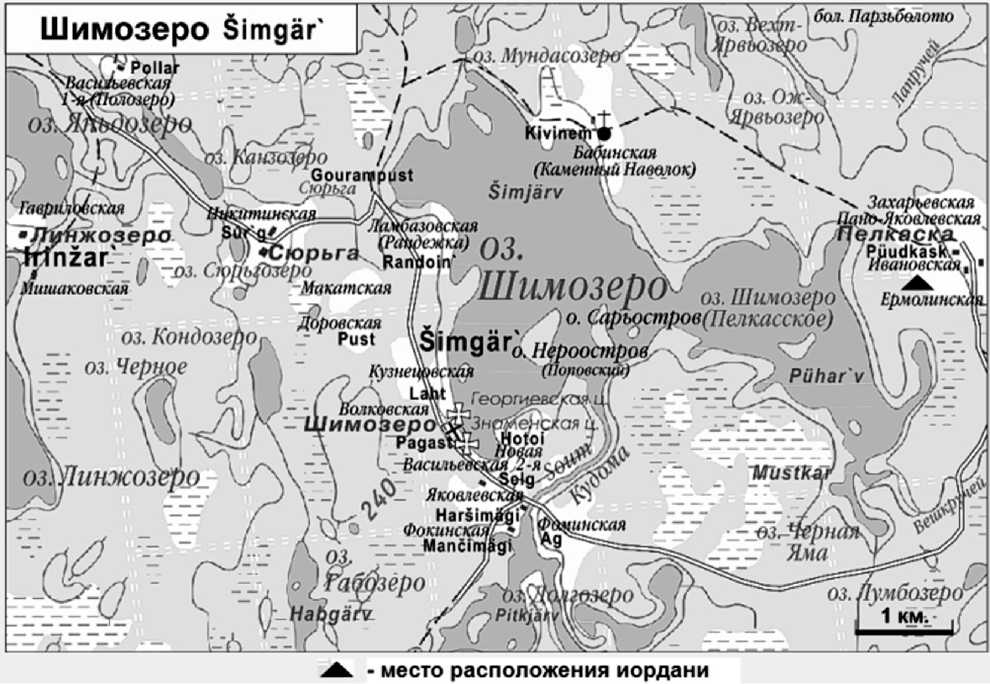

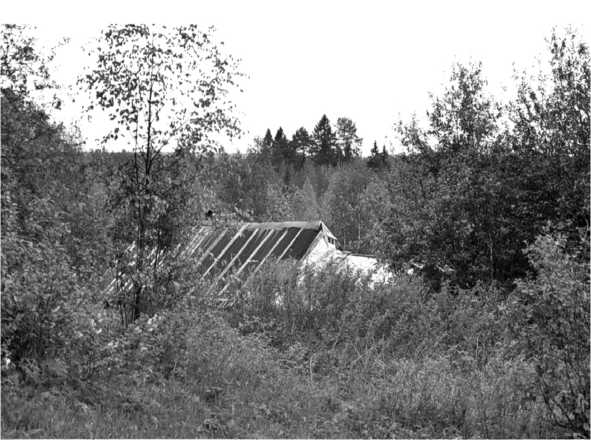

Нынешнее состояние иордани и подходов к ней неудовлетворительное, в связи с тем что в последние десятилетия она является фактически непосещаемой. На расстоянии ок. 100 м к северо-западу от иордани и ключа в заболоченной местности находится возвышение (песчаный холм), поросшее хвойными деревьями, на котором расположены остатки деревянной часовни (рис. 4, 5). В ходе экспедиции 2015 года был обнаружен фрагмент креста, ранее установленного рядом с часовней (рис. 6). Информант Н. С. Федоров указал, что крест был установлен его отцом в первой половине 1960-х годов на месте, изначально отождествляемом с так называемым польским захоронением7.

Список населенных мест Олонецкой губернии, по сведениям 1873 года, указывает на наличие православной часовни в д. Ермолинская (Пелкаска) «при колодцах», находившейся в непосредственной близости от иордани8.

Рис. 2. Карта Шимозерского гнезда поселений с указанием места расположения иордани. Подготовлена автором

Это место упоминается также под названием časuuenno (рус. «место около часовни») «в Пел-каске, д. Ивановская». По сведениям информанта, здесь у часовни был песчаный бугор, в котором находились черепа, оружие. Связывают это с польскими «панами»9. При этом упоминаемые в архивных материалах деревни Ермолинская и Ивановская располагались в непосредственной близости друг от друга в рамках Пелкасского гнезда (см. рис. 2).

Упоминание о «панах» представляется весьма интересным и соотносится с трактовкой информантом происхождения иордани и источника в более поздний период сбора информации10.

Рис. 3. Житель деревни Пелкаска А. М. Нестеров у иордани.

16 июля 2014 года. Фото автора

Рис. 4. Хвойные деревья на холме, где ранее находилась часовня. Дер. Пелкаска, 1 июня 2012 года. Фото автора

Так, согласно пересказанной информантом легенде, выбор места для строительства часовни и, в конечном счете, появление иордани связаны с нахождением на холме древнего захоронения, идентичного южновепсскому kāmišt , возникшего в результате конфликтов местного населения с иноземцами, в данном случае – поляками.

Kām išt ( kōm išt ) представляли собой курганы, в которых, по преданиям, покоились предки местных жителей – чудь. Название подобных объектов и их местонахождение на примере южных вепсов приводятся в работах И. Ю. Винокуровой [8: 72].

Следует отметить, что повествование местных жителей о некогда случавшихся набегах интервентов достаточно распространено в южновепсском и средневепсском ареалах. Пришлые грабители, по преданию, применявшие насилие к местному вепсскому населению, обозначались как татары, поляки, «литва». В частности, упоминания таких столкновений в древности были зафиксированы С. Б. Егоровым в 1994 году: « …там раньше была деревня, теперь растут большие деревья. Говорили, что литва шла (другие говорили – турки). Кто-то сказал, что люди плохие идут, издеваются над людьми. Так все жители в яму пошли и себя засыпали », « …здесь есть курган, в котором люди хоронили себя, подрубали подпорки настила, когда шла литва – плохие люди » [14: 184]. Анализируя имеющиеся результаты исследований, можно прийти к выводу, что мотив конфликтующих персонажей был широко распространен в сказаниях северо-западных регионов России о «панах» и «чуди» [21: 135].

Рис. 5. Сосна на холме, где ранее находилась часовня.

12 июня 2015 года. Фото автора

С. Б. Егоров отмечает существование целого культурного пласта представлений и рассказов о врагах, в которых предки вепсов выступают как страдающая сторона. Такие предания характерны для южных и части средних вепсов, а также соседнего русского населения.

При этом если у южных вепсов в качестве врагов выступают турки (реже татары), литва, то у средних вепсов и русских – литва. Возник-

Рис. 6. Сохранившийся фрагмент креста, ранее установленного у часовни. 12 июня 2015 года. Фото автора новение захоронений, подобных упомянутому информантом в дер. Пелкаска, в исследовании С. Б. Егорова связывается с вторжением иноземцев. « Когда-то турки пришли откуда-то на нашу землю и стали бесчинства творить. <…> И решили тогда жители погибнуть и всè с собой взять, ничего врагу не оставить. Вырыли они глубокую яму, врыли столбы в неè, на столбах помост устроили, землèй его покрыли. Оделись во всè самое лучшее – в одежду праздничную, женщины – кольца, серьги, украшения надели. Собрались все на этом месте и как только враги подошли, подрубили столбы и похоронили себя под землèй. Место это “каамишт” называется » [15: 188–189].

Обратимся непосредственно к свидетельствам информанта А. М. Нестерова, записанным в 2014 году: «В 1600-е гг. там часовенка стояла. А поляки двигались разведывательным отрядом, человек восемьдесят-сто, грабили вепсов на Пав-шозере, на Оште, насиловали, отбирали скот. И тут вепсы решили им дать отпор и встретили их между Шимозером и болотами на этой дороге, и разгромили их. Кое-кого в полон брали. Пелкаска тогда уже была. Их полонили, а раненых они тут захоронили – тут вот кладбище их, поляков. Это до 1700-го года. Поляки ухаживали за кладбищем и создали свою кирху, где теперь часовня. Увидели, что там есть источник незамерзающий, они придали значение, там сделали купальню, вот которая иордан и есть. После эта кирха сгорела от молнии, деревья высокие были, потом вепсы там часовню поставили. Она тоже сгорела, там иконы были с золотыми окладами, с серебряными, и сгорела – серебро ушло в землю. Всего до революции их было три, третья уже в революцию сгнила. А в иордане стали по великим праздникам купаться. Обрамленный был, деревянный настил. Принимали крещение, обмывали детей, приезжали, больных везли и там мыли. Там источник – золотой ключ, глубина семь метров. Там брали воду, - говорят, хлеба хорошие были. И обмывали раны, обмывали людей и прочее, поклонялись этому месту. Называли “иордан” и “польский иордан”. Там и существует до сих пор»11. По свидетельствам информанта Н. С. Федорова, «когда колхозы организовали, и стали заготовлять корм для скота, выкопали яму для силосования. Стали копать – шарик катается, еще шарик катается, еще – стали разглядывать – черепа. Омшев Федор Иванович рассказывал – дети ходили играть на песочек, тут песчаные места на этом бугре – было захоронение, видимо, вот от этих польских да литовских набегов – то ли ихние черепа, то ли местные. И силосовать не стали. <…> Иордан строили бывшие ссыльные – черные, бородатые мужики, еще перед революцией даже»12.

Таким образом, в соответствии с изложенным преданием возможно рассмотрение версии об изначальной роли плененных вепсами участников набега в открытии источника и появлении иордани рядом с захоронением погибших в столкновении. Примечательно, что в данном случае вепсы (их предки) выступают в качестве победившей, а не страдающей стороны.

В монографии Н. А. Криничной «Предания русского севера» проводится глубокий анализ представлений, связанных с набегами иноземцев (разбойников, внешних врагов), в роли которых чаще всего упоминаются именно польско-литовские интервенты. Они интересны в контексте исследования причин возникновения часовни и иордани в данном месте. Возвращаясь к свидетельствам информантов, записанным С. Б. Егоровым [15], можно обратить внимание на специфику «преданий о чуди», для русских, по-видимому, являющейся синонимом, обозначающим вепсское население или выступающим в качестве названия предков вепсов. Н. А. Криничная указывает на мотив погружения ее в землю («чудь в землю ушла»), либо мотив самозахоронения («чудь живьем закопалась»), в основе которого явная мифологема, поддерживаемая в традиции благодаря включению в ее структуру реалий, соотносимых с погребальными сооружениями (своего рода «домиками мертвых»), иначе говоря – жальниками (рус.), аналогичными южновепсскому « kamist ».

Особого внимания в контексте исследуемой темы заслуживает рассмотрение цикла преданий о «панах», состоящего из нескольких связанных мотивов: оставление следа пребывания в конкретной местности; пребывание (былое) данного персонажа или определенной общности (в данном случае – так называемых поляков) и, в конечном счете, исчезновение в конкретной местности (c сохранением упоминания в виде быличек, преданий, связанных с местом).

Образ «панов», обусловленный этими мотивами (в первую очередь функциями) и сам отчасти обусловливающий их специфику и структуру, имеет целый спектр значений. С одной стороны, «паны» – это почитаемые умершие, предки; с другой – антропоморфные скульптурные изображения, которые служат воплощением предков и вместилищем их душ. И, наконец, «паны», «панки» – это холмы, курганы, могилы. Следовательно, «паны» могут быть представлены и в качестве субъекта, и в качестве объекта, что свидетельствует об известном «разветвлении» ранее единого образа на несколько генетически взаимосвязанных. Однако в данном случае больший интерес представляет трактовка «панов» как исторических персонажей. По утверждению Н. А. Криничной, в них можно видеть в разной степени реальных первопоселенцев, аборигенов, язычников, внешних врагов (польско-литовских интервентов), разбойников, помещиков и, наконец, людей, живших до нынешнего поколения и оставивших после себя следы загадочной материальной культуры [18].

Представляется, что место погребения некогда погибших около Пелкаски интервентов претерпело последующую сакрализацию, сопровождавшуюся появлением ритуальных объектов, в том числе иордани.

Г. И. Куликовский упоминает бытовавшую в относительно близкой географически к Шимо-зерью группе деревень Рокса (бывш. Оштинская волость Лодейнопольского уезда) традицию поминовения «панов»: «…в четверг на Троицкой неделе ежегодно у часовни, стоящей в роще на возвышенном месте среди деревень, собираются крестьяне… поминая “панов”» [19: 60].

Опираясь на свидетельства, содержащиеся в картотеке ИЯЛИ КарНЦ, и рассказ информанта, обратим внимание на включение в цикл преданий о «панах» еще одного мотива. По мнению Н. А. Криничной, это мотив «захоронения клада» (оружие, золото). В качестве персонажей-владельцев кладов в архаических преданиях фигурируют чудь и «паны», в более поздних – разбойники, внешние враги, местные жители, что соотносится с рассказом информанта.

Место захоронения клада приобретает сакральный смысл за счет маркирования его определенным оберегом (священное дерево, камень, водный объект). Апотропеическую (сохраняю- щую) роль по отношению к кладу играют огонь и железо. По мере усиления христианизации языческие по своему происхождению обереги все чаще соотносятся с христианскими (с церковью, часовней, иконой, свечой). При этом все они, языческие и христианские, участвуют в сакрализации клада [18].

Содержащийся в предании момент «ухода в землю» серебра при пожаре (огонь) может быть соотнесен с имеющимся свидетельством о захоронении в холме оружия (мотив клада). Соотнесение с христианской традицией происходит по мере повествования информанта, через строительство на месте захоронения оружия и людей часовни и появления иордани с источником.

В связи с этим интересной представляется аналогия русского названия одной из частей Пел-каски, еще в конце XIX века фигурировавшего как «Пановско-Яковлевская»13, позднее – «Пано-Яковлевская», с преданием об интервентах. Элемент «пановско-» или «пано-» в других русскоязычных топонимах вепсского ареала не прослеживается. Вместе с тем известно, что большая часть географических наименований с основой «пан-» соотносится с местами пребывания, гибели и захоронений так называемых панов [16: 326–340].

Постепенное отождествление в историческом контексте так называемых панов или «литвы» с древними предками объясняет изложенный информантом факт воссоздания входившей в сакральный комплекс часовни уже не непосредственно пленными «поляками», а самими вепсами как объекта на «памятном» месте.

Таким образом, иордань можно представить как достаточно распространенный ритуальный водный объект в традиционной культуре вепсов. Приведенные примеры говорят о широком ис- пользовании вепсским населением иорданей в религиозные праздники. Однако на примере дер. Пелкаска можно говорить о формировании единого сакрального комплекса, состоявшего из часовни, иордани и источника, при этом каждый из элементов обладал своим значением. Возникновение комплекса в таком случае происходило по следующей цепочке: набег интервентов («панов», «поляков») → столкновение с вепсами → разгром интервентов и их пленение с созданием кладбища для погибших → строительство «польской» часовни → открытие источника и иордани → последующая адаптация ритуальных объектов в общехристианском контексте с сохранением локальных особенностей использования.

Можно сделать вывод, что иордань в дер. Пел-каска, входящая в сакральный комплекс, отличается от большинства подобных объектов, так как возникла в привязке в первую очередь не к близлежащему по отношению к деревне водоему (озеру), а к месту захоронения так называемых панов.

В настоящее время практика использования иорданей вепсами сокращается в контексте общего сужения обрядового комплекса, основная причина – резкое уменьшение численности деревенского населения. Часть обрядов, например связанная с купанием скота по определенным праздникам, во второй половине ХХ века исчезла. Тем не менее традиция использования воды в ритуальных целях, в том числе и через посещение иорданей, сохраняется в общем контексте православия. В существующих деревнях такие ритуалы могут проводиться как коренным вепсским населением, так и сезонно пребывающим в них городским. К сожалению, сакральные объекты Шимозерья на регулярной основе не используются из-за отсутствия жителей, однако практика их эпизодического посещения вепсами из других деревень сохраняется.

JORDAN AS A SACRED WATER OBJECT OF TRADITIONAL CULTURE (CASE STUDY OF SHIMIZERSKII VEPSIANS)

Список литературы Иордань как сакральный объект в традиционной культуре (на примере шимозерских вепсов)

- Азовская Л. П. О верованиях вепсов//Этнография народов Восточной Европы. Л., 1977. С. 140-152.

- Березович Е. Л. Русская топонимия в этнолингвистическом аспекте. Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 2000. 532 с.

- Богданов Н. И. История развития лексики вепсского языка: Дисс.. канд. филол. наук. Л., 1952. С. 159-160.

- Большой толковый словарь русского языка/Под. ред. С. А. Кузнецова. 1-е изд. СПб.: Норинт, 1998. 1536 с.

- Винокурова И. Ю. Вепсские водяные духи (к реконструкции некоторых мифологических представлений)//Современная наука о вепсах: достижения и перспективы (Памяти Н. И. Богданова). Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2006. С. 314-329.

- Винокурова И. Ю. Вепсский мифологический пантеон в свете некоторых этапов этнической истории народа (на основе вепсского диалектного материала)//Вепсские ареальные исследования: Сб. статей. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2013. С. 174-192.

- Винокурова И. Ю. Вода в вепсских мифологических представлениях о жизни и смерти//Труды Карельского научного центра РАН. 2010. № 4. С. 66-76.

- Винокурова И. Ю. Календарные обычаи, обряды и праздники вепсов (конец XIX -начало XX в.). СПб., 1994. 124 с.

- Винокурова И. Ю. Народные представления об Илье-пророке и Николае Чудотворце в вепсской традиционной культуре//Православие в вепсском крае: Материалы межрегиональной научно-практ. конф., посвящ. 450-летию основания Благовещенского Ионо-Яшезерского мужского монастыря (г. Петрозаводск, 26 сентября 2012 года). Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2013. С. 219-220.

- Винокурова И. Ю. Некоторые аспекты народной концепции души у вепсов//Вепсы и их этнокультурное наследие: связь времен (памяти Р. Н. Лонина): Материалы первой межрегиональной краеведческой конференции «Лонинские чтения», с. Шелтозеро, 22 сентября 2010 года. Петрозаводск: КарНЦ, 2011. С. 111-114.

- Винокурова И. Ю. Обычаи, ритуалы и праздники в традиционной культуре вепсов. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2011. 205 с.

- Винокурова И. Ю. Региональная типология вепсского ритуала новотела//Проблемы духовной культуры народов Европейского Севера и Сибири: Сб. статей памяти Ю. Ю. Сурхаско. Гуманитарные исследования. Вып. 2/Ред. А. П. Конкка. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2009. С. 254-255.

- Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М.: Русский язык, 1999.

- Егоров С. Б. Корвальские вепсы: формирование локальной группы, демографическое развитие, некоторые особенности хозяйства и культуры в XIX-XX вв.//Динамика этнической культуры народов России: Сб. ст. памяти проф. А. В. Гадло. Историческая этнография. Вып. 2/Под ред. В. А. Козьмина. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2004. С. 179-193.

- Егоров С. Б. Традиционная культура южных вепсов: Дисс.. канд. ист. наук. СПб., 2014. 226 с.

- Киселев А. В. «Паны» в устной традиции русского населения Ярославского Поволжья XIX-XX в.: историко-эт нографические основы и параллели//ИКРЗ. 2003. Ростов, 2004. С. 326-340.

- Криничная Н. А. Мифология воды и водоемов. Былички, бывальщины, поверья, космогонические и этиологические рассказы Русского Севера: Исследования. Тексты. Комментарии. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2014. С. 165-166.

- Криничная Н. А. Предания русского Севера. СПб.: Наука, 1991. 328 с.

- Куликовский Г. И. Похоронные обряды Обонежского края//Этнографическое обозрение. 1890. № 1. С. 44-60.

- Муллонен И. И. Очерки вепсской топонимии. СПб.: Наука, 1994. 157 с.

- Пименов В. В. Вепсы. Очерки этнической истории и генезиса культуры. М.; Л., 1965. 284 с.

- Юдин А. В. Иордан и Дунай в восточнославянском магическом фольклоре//Вопросы ономастики. 2004. № 1. С. 55-74.