Исходное сырье в формовочных массах керамики сургутского варианта кулайской культуры (по материалам поселений в урочище Барсова Гора)

Автор: Селин Д.В., Максимова А.А., Чемякин Ю.П.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 3 т.52, 2024 года.

Бесплатный доступ

Выполнено комплексное мультидисциплинарное исследование керамики сургутского варианта кулайской культуры с шести разных памятников, расположенных в урочище Барсова Гора. Были проведены технико-технологический (трасологический), петрографический, рентгенографический фазовый анализы. Определено, что для производства посуды со всех памятников гончарами использовались ожелезненные глины. Ассортимент искусственных добавок в сырье разнообразен и включает дресву, шамот, песок, органические растворы. Обломочный материал, обнаруженный в керамике, подразделяется на два вида: окатанный (песок) и неокатанный (дробленый камень). Первый представлен преимущественно полевыми шпатами, кварцем и указывает на то, что сырье могло добываться из находящихся поблизости месторождений нерудных полезных ископаемых. Материал второго типа включает обломки базальтоидов, амфиболов и пироксенов. Это говорит о том, что дресва получена из пород основного состава, распространенных на большой территории и приуроченных к Сургутскому вулканическому полю. Они могли быть добыты в пределах урочища неподалеку от городищ, возможно, в пойме р. Оби. Шамот во всех изученных образцах сходен по составу сырья с основным черепком. Выделены три группы памятников с керамикой, различавшейся по минеральному составу глин, из которых она была изготовлена. Выявленные различия между использовавшимся пластичным сырьем в разных поселениях могут свидетельствовать о том, что в урочище Барсова Гора в раннем железном веке проживало несколько групп кулайского населения, чьи гончары эксплуатировали разные выходы глин.

Археология, ранний железный век, сургутское приобье, кулайская культурно-историческая общность, гончарство, междисциплинарный подход

Короткий адрес: https://sciup.org/145147201

IDR: 145147201 | УДК: 903.23 | DOI: 10.17746/1563-0102.2024.52.3.067-074

Текст научной статьи Исходное сырье в формовочных массах керамики сургутского варианта кулайской культуры (по материалам поселений в урочище Барсова Гора)

Барсова Гора расположена на правом берегу р. Оби, в 8–15 км к западу от современной границы г. Сургута. К настоящему моменту здесь на площади менее 6 км2 обнаружено ок. 400 памятников археологии, датируемых от неолита до Нового времени [Чемякин, Зыков, 2004, с. 9, 164]. Более 60 из них могут быть отнесены к сургутскому варианту кулайской культуры, или культурно-исторической общности (далее КИО) [Там же, с. 182–184; Чемякин, 2008, с. 78–79]. Фрагменты керамической посуды являются самой массовой категорией находок на памятниках этой КИО. Исследование технологии гончарного производства дает возможность определить содержание ремесла и предоставляет источниковую базу для реконструкции культурно-исторических процессов у носителей традиций сургутского варианта кулайской культуры (см. напр.: [Бобринский, 1978, 1999; Цетлин, 2012; Жущиховская, Мыльникова, 2020; Молодин и др., 2020]). Актуальным является анализ технологии гончарства на памятниках, которые расположены внутри одного замкнутого ландшафта (микрорегиона). Это позволяет выявить конкретные навыки гончаров на разных стадиях и ступенях гончарной технологии и проследить их трансформацию во времени.

Ранее одним из авторов статьи был выполнен анализ технологии изготовления керамики сургутского варианта кулайской культуры на основе материалов городищ Барсов городок (далее Бг) I/4, Бг I/5, Бг I/7, Бг I/20, Бг I/32, Бг III/6 и селища Барсова Гора III/2 [Селин, Чемякин, Мыльникова, 2021; Селин, Чемя-кин, 2021, 2022а, б, в]. Было установлено, что использовались ожелезненные глины. Главным рецептом формовочной массы является несмешанный: глина + + дресва. На отдельных поселениях его доля может составлять до 2/3 от общего числа сосудов. Ассортимент искусственных добавок широк и включает дресву, шамот, песок, различные органические растворы. Кроме того, особенностью гончарной технологии сургутского варианта кулайской культуры является ва- риативность в составлении формовочных масс в одном поселении. Так, на городище Бг I/5 установлено девять рецептов. Полое тело конструировалось преимущественно при помощи лоскутов, изредка фиксируется применение ленточного налепа. Характерной особенностью является дополнительное оформление венчика сосуда жгутиком диаметром до 1 см. Для гончарства этого варианта свойственно и разнообразие комбинаций приспособлений, использовавшихся для обработки поверхности керамики. Так, на городище Бг I/4 выявлено 39 способов комбинирования. Кроме того, на всех исследованных памятниках зафиксирован такой специфический прием в обработке внутренней поверхности, как заглаживание зубчатым орудием места перехода от плеча к тулову.

При проведении технико-технологического анализа посуды с разных памятников сургутского варианта кулайской культуры особенности исходного сырья и искусственных примесей определялись только с использованием бинокулярной микроскопии. Применение естественно-научных методов позволит получить данные, недоступные при работе с бинокулярным микроскопом. Выявление особенностей минерального состава исходного пластичного сырья дает возможность установить его сходство или различие на одном памятнике, определить регион добычи глины, обнаружить посуду, изготовленную из неместного сырья.

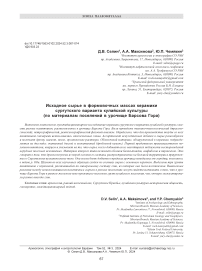

Территория, где расположено урочище Барсова Гора, локализована в Центрально-Западносибирской складчатой системе. Она пересекает Западно-Сибирскую плиту с северо-запада на юго-восток от Карского моря до отрогов Саяно-Алтая и соединяется со структурами Алтае-Саянской складчатой области. Структура системы была нарушена и осложнена на триасовом рифтогенном этапе, когда на этой территории образовалось Сургутское вулканическое поле. Так, для местности, где расположены анализируемые памятники, характерны триасовые отложения туринской серии (рис. 1). Они представлены песчаниками, базальтами, андезибазальтами, алевролитами, туфогенно-осадочными породами, ан- дезитами и их туфами. Вокруг Барсовой Горы зафиксированы ме сторождения нерудных полезных ископаемых (рис. 1). Так, в 7–10 км к северу от изучаемых памятников расположены месторождения песчано-гравийного материала, примерно в 8 км к востоку – строительного песка, а к югу – кирпичных глин [Государственная геологическая карта…, 2012].

Нами изучена керамика с береговых городищ Бг I/5, Бг I/7, Бг I/8, Бг I/15, Бг I/30, расположенных на террасе протоки Утоплой. Для сравнения привлечены материалы из селища Барсова Гора III/2. В кулай-ское время на этом относительно небольшом участке (расстояние между крайними городищами составляет не более 0,55 км) могло функционировать одно укрепленное поселение, которое его обитатели переносили вдоль террасы. Поэтому особый интерес представляет изучение особенностей минерального состава глин, использовавшихся для изготовления по суды с указанных городищ, что позволит выявить сходство или различия в навыках отбора исходного сырья. Эта керамика впервые исследуется с применением комплекса междисциплинарных методов. Целью является характеристика исходного пластичного сырья и искусственных добавок, использовавшихся носителями традиций сургутского варианта кулайской культуры для производства керамической посуды на разных поселениях в урочище Барсова Гора.

Методы и материалы

Исследование выполнено на основе принципа междисциплинарного синтеза, где методы разных наук и цифровые технологии взаимодополняют друг друга (см. напр.: [Физико-химическое исследование…, 2006; Drebushchak V.A., Mylnikova, Drebushchak T.N., 2018; Молодин и др., 2019; Жущиховская, 2022; Karasik, Harush, Smilansky, 2020; Чистяков, Бочарова, Колобова, 2021]). Анализ технологии изготовления керамической посуды проведен по методике, сформулированной А.А. Бобринским [1978, 1999]. Исследовались поверхности и свежие изломы черепков при помощи бинокулярного микроскопа (Leica M51). Обнаруженные следы сравнивались с экспериментальной базой технологических следов на керамике. При выявлении и интерпретации особенностей технологии также использовались научная литература и «Каталог эталонов по керамической трасологии», подготовленный И.Н. Васильевой и Н.П. Салугиной (см., напр.: [Бобринский, 1978, 1999; Цетлин, 2012, 2017; Васильева, Салугина, 2020]).

Минералого-петрографическое исследование шлифов включало метод поляризационной микроскопии (микроскоп Zeiss Axio Scope A1). Керамическая петрография была использована для характери-

Рис. 1. Местоположение урочища Барсова Гора.

1 – туринская серия; 2 – разлом; 3 – месторасположение памятников; 4–8 – месторождения полезных ископаемых: 4 , 5 – строительного песка ( 4 – крупное; 5 – среднее); 6 , 7 – песчано-гравийного материала ( 6 – крупное; 7 – малое); 8 – малое месторождение кирпичных глин.

стики особенностей минерального состава исходного пластичного сырья и искусственных примесей. Под цементом в описаниях понимается само исходное пластичное сырье (глина). К кластическому материалу относятся зерна минералов, неравномерно распространенные в глине и имеющие преимущественно искусственное происхождение. Рентгенографический фазовый анализ (РФА) применялся для определения минеральных фаз исходного сырья. Он выполнен на рентгеновском порошковом дифрактометре Stadi MP (Stoe).

Как отмечено выше, источниковой базой для технико-технологического анализа послужила керамика с шести памятников сургутского варианта кулайской культуры: Бг I/5 (33 экз.), Бг I/7 (5 экз.), Бг I/8 (19 экз.), Бг I/15 (26 экз.), Бг I/30 (12 экз.), Барсовой Горы III/2 (50 экз.). Петрографическое исследование и РФА проведено для образцов с Бг I/5 (15 экз.), Бг I/7 (3 экз.), Бг I/8 (7 экз.), Бг I/15 (10 экз.), Бг I/30 (5 экз.), Барсова Гора III/2 (10 экз.).

Результаты исследования

В ходе технико-технологического анализа сосудов с городища Бг I/5 установлено, что для их изготовления использовались ожелезненные глины (Г) с искусственными добавками дресвы (Д), шамота (Ш), песка (П) и органического раствора (ОР). Определено девять рецептов формовочных масс: 1) Г + Д (13 изделий);

2) Г + Ш (восемь); 3) Г + Д + Ш (три); 4) Г + Д + П (три); 5) Г + Ш + П (одно); 6) Г + Ш + П + ОР (одно);

7) Г + П + ОР (два); 8) Г + Д + ОР (одно); 9) Г + Д + + Ш + ОР (одно) [Селин, Чемякин, 2022б]. Для посуды

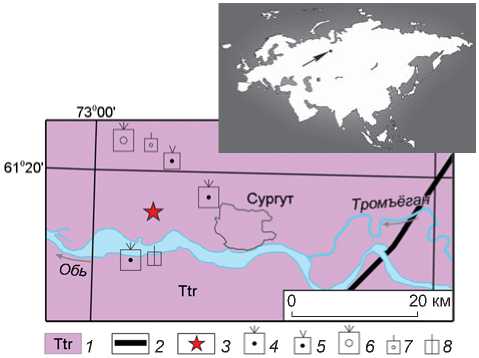

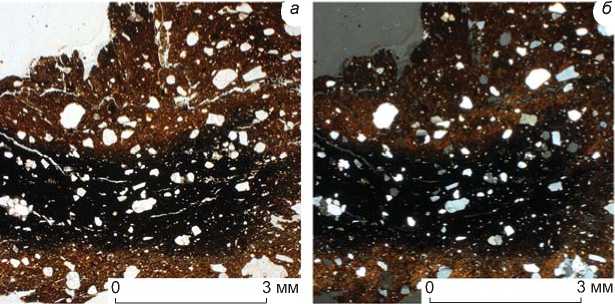

Рис. 2. Шлифы керамики с памятников первой группы.

а - городище Бг I/5, образец № 5; б - городище Бг I/8, образец № 25; в - городище Бг I/15, образец № 32; г - селище Барсова Гора III/2, образец № 41.

округлые зерна с редкими вкраплениями полевых шпатов. Он преимущественно темный. В двух шлифах цемент основного черепка, вероятно, сходен по минеральному составу с шамотом. Во всех проанализированных образцах керамики с этого памятника минеральный состав глин аналогичный, что указывает на один район добычи исходного сырья.

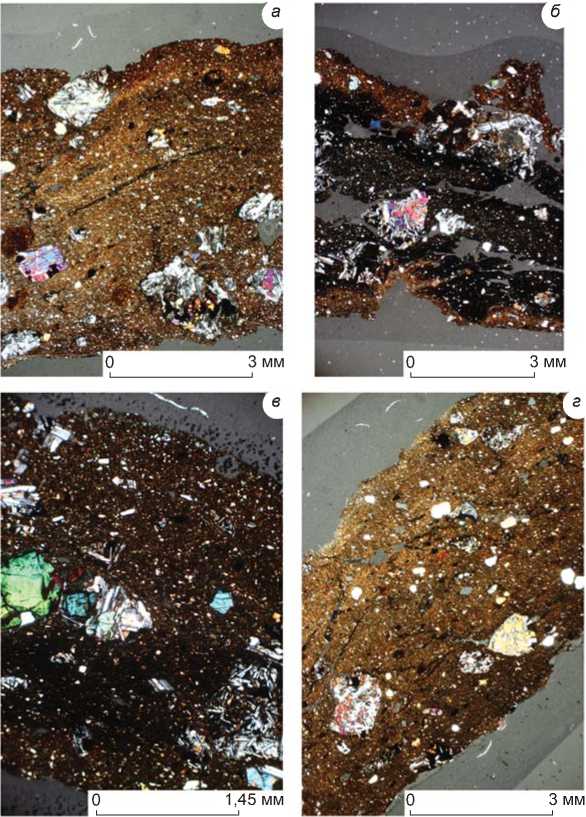

Посуда с Бг I/7 изготовлена из оже-лезненных глин с искусственными примесями дресвы, шамота и органического раствора. Определено три рецепта формовочной массы: 1) Г + Д + ОР (два изделия); 2) Г + Ш (два); 3) Г + Д + Ш (одно) [Селин, Чемякин, 2022б]. Для посуды с этого городища характерно преобладание цемента (75-93 %), меньшее, по сравнению с вышеописанной керамикой, количество кластического материала (до 10 %), немного большее содержание шамота (до 20 %) (рис. 3). Цемент преимущественно алевропелитовый слюдистый с зернами мусковита и полевых шпатов. Состав кластического материала - плагиоклазы, габброиды и пироксены. В шамоте выявлены округлые зерна с включениями полевых шпатов. В одном шлифе цемент шамота слюдистый и сходен по минеральному со ставу с основным фрагментом. Во всех проанализированных образцах минеральный состав глин аналогичен, что указывает на один район добычи исходного сырья.

На Бг I/8 использовались ожелезнен-ные глины с искусственными добавка- с этого городища типично большое количество цемента (от 69 до 97 %) и до 30 % кластиче ского материала. Содержание шамота составляет до 10 % (рис. 2, а). Цемент преимущественно алевропели-товый слюдистый с фрагментами пироксенов, полевых шпатов и мусковита. Кластический материал представлен плагиоклазами, габброидами и пироксенами. В шести образцах отмечено наличие окатанных зерен калиевых полевых шпатов. В шамоте зафиксированы

Рис. 3. Образец № 18 с городища Бг I/7 - памятника третьей группы.

а - в проходящем свете; б - в скрещенных николях.

ми дресвы, шамота, песка и органического раствора. Выявлено шесть рецептов: 1) Г + Д (12 изделий);

2) Г + Ш (одно); 3) Г + Д + Ш (одно); 4) Г + Д + П (два); 5) Г + Ш + ОР (одно); 6) Г + Д + П + ОР (два). Для керамики характерно большое содержание цемента (63-94 %). Доля кластического материала составляет 5-30 %>, шамота - до 10 %> (см. рис. 2, б ). Цемент преимущественно алевропе-литовый слюдистый с фрагментами пироксенов, полевых шпатов и мусковита. Кластический материал представлен габброидами (преобладают), пироксенами, плагиоклазами. Зафиксированы пустоты вытянутой формы, что свидетельствует об использовании органического раствора. Эта добавка выявлена нами и в ходе технико-технологического анализа. Включения шамота практически все темные, что затрудняет определение сходства или различия цементов шамота и основного черепка. Во всех проанализированных образцах керамики минеральный состав глин аналогичен, что указывает на один район добычи исходного сырья.

Сосуды с городища Бг I/15 также изготовлены из ожелезненных глин с искусственными добавками дресвы, шамота, песка и органического раствора. Определено пять рецептов: 1) Г + Д (18 изделий); 2) Г + Ш (два); 3) Г + Д + Ш (три); 4) Г + П (одно); 5) Г + П + Ш (одно); 6) Г + Ш + ОР (одно). В шлифах керамики зафиксировано большое количество цемента (65-92 %). Доля кластического материала составляет 5-30 % (см. рис. 2, в ). По сравнению с вышеописанной керамикой с трех городищ содержание шамота меньше - до 5 %. Цемент преимущественно алевро-пелитовый слюдистый или алевритовый с фрагментами пироксенов, полевых шпатов и мусковита. Состав кластического материала - габброиды (преобладают), пироксены, плагиоклазы. В шамоте выявлены мелкие округлые темные зерна с редкими включениями плагиоклазов. Цемент шамота сходен по минеральному составу с основным фрагментом. Во всех проанализированных образцах керамики с этого городища минеральный состав глин аналогичен, что указывает на один район добычи исходного сырья.

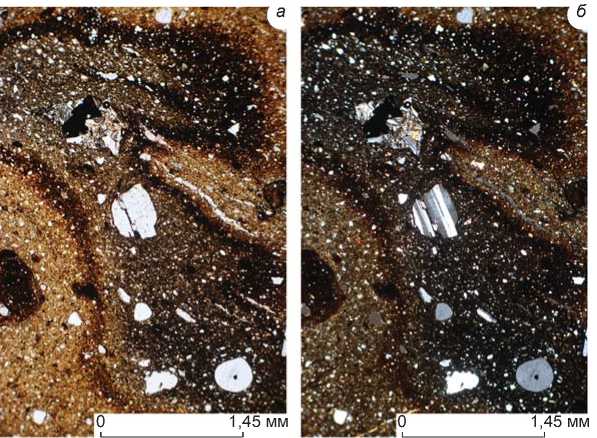

Посуда с городища Бг I/30 изготовлена из ожелез-ненных глин с искусственными примесями дресвы, шамота и песка. Обнаружено три рецепта: 1) Г + Д (четыре изделия); 2) Г + Ш (семь); 3) Г + П + Ш (одно). Для керамики с этого городища типично большое содержание цемента (68-94 %) и малое, по сравнению с другими памятниками, количество кластического материала - 1-2 %. Только в одном образце доля последнего составила 30 %. Содержание шамота неболь-

Рис. 4. Образец № 37 с городища Бг I/30 - памятника второй группы. а - в проходящем свете; б - в скрещенных николях.

шое - до 8 % (рис. 4). Цемент преимущественно алев-ропелитовый слюдистый с преобладанием полевых шпатов, отмечено наличие мусковита и пироксенов. Состав кластического материала - в основном окатанные зерна полевых шпатов. В шамоте выявлены мелкие округлые зерна со слюдистым цементом и фракциями полевых шпатов. Цемент шамота сходен по минеральному составу с основным фрагментом. Во всех проанализированных образцах керамики с этого городища минеральный состав глин аналогичный, что указывает на один район добычи исходного сырья.

Посуда с селища Барсова Гора III/2 изготовлена из ожелезненных глин с искусственными добавками дресвы, шамота и органического раствора. Установлено четыре рецепта формовочных масс: 1) Г + Д (32 изделия); 2) Г + Д + Ш (14); 3) Г + Д + ОР (три); 4) Г + Д + + Ш + ОР (одно) [Селин, Чемякин, 2022а]. Содержание цемента в образцах 63-97 %, кластического материала -2-25 (см. рис. 2, г ), шамота - до 5 %. Цемент преимущественно алевропелитовый слюдистый, алевритовый с преобладанием полевых шпатов, отмечено наличие мусковита, биотита и пироксенов. Кластический материал представлен габброидами, пироксенами, полевыми шпатами. В некоторых образцах встречаются окатанные зерна полевых шпатов. Для шамота характерно наличие преимущественно округлых фракций со слюдистым цементом и зернами полевых шпатов. Выявлено включение шамота в шамоте. Цемент в обоих случаях сходен по минеральному составу с основным. Во всех проанализированных образцах керамики с этого селища минеральный состав глин аналогичный, что указывает на один район добычи исходного сырья.

Искусственно добавленный в глину обломочный материал подразделяется на два вида: окатанный (песок) и неокатанный (дресва). Первый состоит преимущественно из полевых шпатов, кварца и указывает на то, что сырье могло быть добыто из находящихся поблизости месторождений нерудных полезных ископаемых (см. рис. 1). Обломочный материал

Таблица 1. Результаты рентгенографического фазового анализа образцов керамики, мас. %

|

Памятник |

Кварц |

Плагиоклаз |

Слюда |

Амфибол |

Пироксен |

|

Бг I/5 |

49–78 |

16–36 |

2–16 |

5–8 |

10 |

|

65 |

25 |

9 |

6 |

||

|

Бг I/7 |

63–65 |

20–27 |

9–15 |

||

|

64 |

24 |

11 |

|||

|

Бг I/8 |

39–69 |

20–38 |

3–9 |

8–14 |

4–7 |

|

58 |

30 |

6 |

11 |

6 |

|

|

Бг I/15 |

45–67 |

22–42 |

3–12 |

6 |

5–11 |

|

56 |

32 |

6 |

9 |

||

|

Бг I/30 |

67–76 |

17–23 |

7–11 |

||

|

72 |

19 |

10 |

|||

|

Барсова Гора III/2 |

52–72 |

18–37 |

5–13 |

5–7 |

2–5 |

|

60 |

29 |

9 |

6 |

4 |

Примечание. В числителе диапазон, в знаменателе среднее значение.

второго типа представлен базальтоидами, амфиболами и пироксенами. Эта дресва могла быть получена из пород основного состава, которые распространены на большой территории и приурочены к Сургутскому вулканическому полю. Сырье для дресвы, возможно, добывалось в урочище Барсова Гора вблизи от рассматриваемых памятников, вероятно в пойме р. Оби. Цемент шамота и шамота в шамоте сходен по минеральному составу с таковым основного черепка. Это свидетельствует о том, что навыки отбора исходного пластичного сырья у гончаров сургутского варианта кулайской культуры были устойчивые.

Обсуждение

Проанализированная нами керамика с городищ и селища сургутского варианта кулайской культуры различается по минеральному составу исходного сырья. Но все оно добыто в регионе, приуроченном к Сургутскому вулканическому полю. Ни на одном памятнике нет сосудов, изготовленных из привезенного пластичного сырья. Гончары, проживавшие в этих поселениях, добывали глину в одном регионе, но из разных ее выходов.

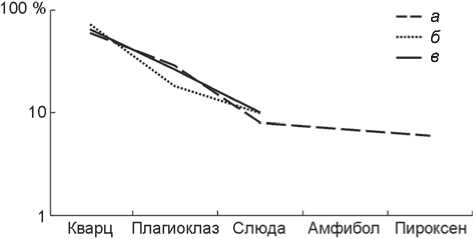

Рис. 5. Графики РФА образцов керамики с памятников первой ( а ), второй ( б ) и третьей ( в ) групп.

Для всей исследованной при помощи петрографического метода керамики был выполнен рентгенографический фазовый анализ (табл. 1, рис. 5). По результатам комплексного исследования выделены три группы памятников, керамика с которых различается по минеральному составу исходного пластичного сырья. В первую входят городища Бг I/5, Бг I/8, Бг I/15 и селище Барсова Гора III/2. Образцы характеризуются содержанием кварца 39–78 мас. %, плагиоклаза 16–42, слюды 2–16, амфиболов 5–14, пироксенов 2–11 мас. %. Отметим, что только в этой группе по данным РФА определены темноцветные минералы (амфиболы и пироксены). Исходное пластичное сырье, которое использовалось для изготовления посуды с указанных памятников, имеет слюдистый алевропелитовый состав с фрагментами пироксенов, полевых шпатов и мусковита.

Ко второй группе отнесено городище Бг I/30. Для по суды характерно более высокое по сравнению с керамикой первой группы содержание кварца – 67– 76 мас. %, меньшее плагиоклаза – 17–23, сопоставимое слюды – 7–11 мас. %. Глина преимущественно алевропелитовая слюдистая с преобладанием обломков полевых шпатов, включениями мусковита и пироксенов. Она отличается от сырья, использовавшегося в остальных поселениях, более высоким содержанием полевых шпатов и меньшим – плагиоклазов. Это может быть обусловлено тем, что сырье добывалось из другого выхода глин.

К третьей группе отнесено городище Бг I/7. Содержание кварца в образцах в пределах 63–65 мас. %, плагиоклаза – 20–27, слюды – 9–15 мас. %. Исходное сырье в основном алевропелитовое слюдистое с включениями полевых шпатов и мусковита. Эту группу отличает от первой отсутствие пироксенов и амфиболов, а от второй большее количество плагиоклазов и слюды, что указывает на иное место отбора глины.

Анализ использовавшихся рецептов формовочных масс также показал различия выделенных групп

Таблица 2. Соотношение рецептов формовочных масс на памятниках сургутского варианта кулайской КИО

|

Рецепт |

Бг I/5 |

Бг I/7 |

Бг I/8 |

Бг I/15 |

Бг I/30 |

Барсова Гора III/2 |

|

Г + Д |

13 |

– |

12 |

18 |

4 |

32 |

|

Г + Ш |

8 |

2 |

1 |

2 |

7 |

– |

|

Г + П |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

|

Г + Д + Ш |

3 |

1 |

1 |

3 |

– |

14 |

|

Г + Д + П |

3 |

– |

2 |

– |

– |

– |

|

Г + Ш + П |

1 |

– |

– |

– |

1 |

– |

|

Г + Д + ОР |

1 |

2 |

– |

– |

– |

1 |

|

Г + П + ОР |

2 |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Г + Ш + ОР |

– |

– |

1 |

1 |

– |

– |

|

Г + Д + Ш + ОР |

1 |

– |

– |

– |

– |

1 |

|

Г + Ш + П + ОР |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Г + Д + П + ОР |

– |

– |

2 |

– |

– |

– |

(табл. 2). Для керамики с памятников первой группы характерен широкий ассортимент искусственных добавок. Однако до 2/3 сосудов изготавливалось по несмешанному рецепту Г + Д. На всех памятниках этой группы выявлен рецепт Г + Д + Ш, который свидетельствует о начавшихся процессах смешения разных гончарных навыков, а также зафиксировано использование органических растворов.

Крайне важно, что выделившееся по исходному пластичному сырью в отдельную группу городище Бг I/30 отличается и по рецептам формовочных масс. Основным рецептом является Г + Ш, что не характерно для гончарства сургутского варианта кулайской культуры. На этом городище не зафиксированы смешанный рецепт Г + Д + Ш и органические растворы, которые использовались гончарами поселений первой группы.

Для керамики с памятника Бг I/7, отнесенного к третьей группе, о сновными рецептами являются Г + Ш и Г + Д + ОР. Последний не представлен во второй группе, а типичный для первой несмешанный рецепт Г + Д не использовался гончарами этого поселения.

Практически на всех памятниках (Бг I/5, Бг I/7, Бг I/15, Бг I/30, Барсова Гора III/2) зафиксировано сходство пластичного сырья в шамоте и основном черепке. Это свидетельствует о том, что навыки отбора глины у гончаров каждого поселения были устойчивы.

Заключение

В результате проведенного исследования выявлены три группы памятников, посуда с которых различается не только по минеральному составу исходного пластичного сырья, но и по использовавшимся рецептам формовочных масс. В основу хронологии кулайских древностей Барсовой Горы положена эволюция керамики [Чемякин, 2008, с. 90]. Самым ранним памятником из проанализированных в этой статье является городище Бг I/7. Посуда с него изготовлена из сырья, которое не встречается на других поселениях. Возможно, эту глину добывали из выходов, оказавшихся недоступными гончарам в более позднее время. Между городищами Бг I/5, Бг I/8, Бг I/15 и селищем Барсова Гора III/2, отнесенным к первой группе, может быть хронологический разрыв, но посуда с них изготовлена из сходного по минеральному составу пластичного сырья. Это указывает на то, что его добывали из расположенных недалеко друг от друга выходов. Городище Бг I/30 хронологически близко памятникам первой группы, но гончары этого поселения использовали другую по минеральному составу глину, что также свидетельствует о ином месте отбора сырья.

Установленная при помощи мультидисциплинар-ного анализа разница в минеральном составе исходного пластичного сырья на разных памятниках сургутского варианта кулайской культуры позволяет предположить, что в урочище Барсова Гора проживало несколько различных групп населения, оставивших городища и селище. Гончары могли эксплуатировать разные выходы глин, расположенные в одном регионе. Так как Барсова Гора является выделяющимся ландшафтным объектом, сюда в различное время, вероятно, приходили группы кулайского населения с соседних территорий. Они обладали собственными гончарными навыками, и в ходе взаимодействия групп происходило смешение традиций, что приводило к вариативности в отборе глин, разнообразию ассортимента искусственных добавок, рецептов формовочных масс и комбинаций приспособлений для обработки поверхностей сосудов.

Продолжение комплексного анализа керамики эпохи палеометалла на территории Сургутского Приобья позволит реконструировать историко-культурные процессы, выявить маршруты миграций различного населения, установить направления торговых связей и выявить модели взаимодействия разных культур между собой.

Работа выполнена за счет гранта Российского научного фонда: исследование керамики (петрография, РФА, анализ результатов) – проект № 23-78-01192, анализ особенностей хронологии памятников – проект № 24-28-00650.