Исходные природные причины экологических рисков, нарушающих экологическую безопасность

Автор: Смольков Г.Я., Базаржапов А.Д., Петрухин В.Ф.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 20, 2012 года.

Бесплатный доступ

Экологическая безопасность является одной из важнейших проблем России на современном этапе ее развития. Она актуальна при использовании практически всех современных технологий в гидросфере, атмосфере и околоземном космосе, во всех отраслях экономики, на местном, региональном и федеральном уровнях. Выявление и изучение экологических рисков необходимо для устранения возможных или минимизации неотвратимых последствий неблагоприятных процессов и катастрофических событий. Поэтому необходимо знать исходные природные, техногенные, социально-экономические и исторические причины экологических рисков. Наряду с теорией воздействия солнечной активности, в последнее десятилетие разработана концепция эндогенной активности Земли, обусловленной гравитационным воздействием Луны, Солнца и планет Солнечной системы, которая позволяет, наконец, понять механизмы исходных причин природных рисков. В статье кратко изложена концепция эндогенной активности Земли и обоснована необходимость ее учета при изучении солнечно-земных связей, а также приведен ряд показательных рисков природного характера.

Короткий адрес: https://sciup.org/142103462

IDR: 142103462 | УДК: 532.98,

Текст научной статьи Исходные природные причины экологических рисков, нарушающих экологическую безопасность

Понятия «экологические риски» и «экологическая безопасность» следует соотносить с продолжительностью жизни человека, временными масштабами изучаемых процессов и событий, памятью цивилизации. На примере России они могут быть обусловлены рядом различных причин: прежде всего природными (солнечная активность, эндогенная активность Земли и ее последствия: землетрясения, извержения вулканов, цунами, потепления и похолодания, а также пожары, засухи, наводнения, эпидемии и т. п.), затем техногенными (крупные аварии, ошибки проектирования и сооружения объектов, их эксплуатации и т. д.), социально-экономическими (уровень и культура жизни, нравственность и просвещение, репродукция населения, субъективный подход и ошибочные решения проблем и т. п.), а также историческими (300-летнее татаро-монгольское иго, политический терроризм и многолетние войны в прошлом столетии, ошибки внутренней политики и т. д.). Понятие «природные риски» неразрывно связано с понятием «природные катастрофы». Природные катастрофы – события, произошедшие в квазиреальном времени или на больших временных масштабах и сопровождавшиеся большими жертвами и ущербами синхронно с ними или с задержкой. Далее рассмотрим суть процессов эндогенной активности Земли, ее проявления в солнечноземных связях и ряд показательных рисков природного характера.

Концепция внутреннего строения Земли и ее эндогенной активности

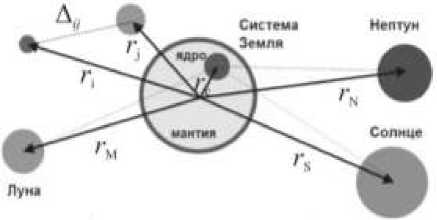

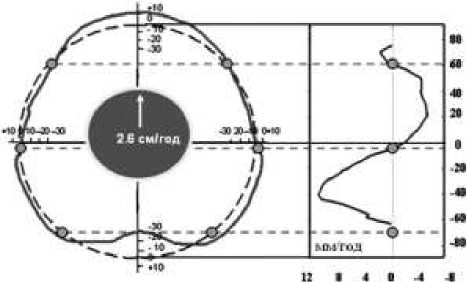

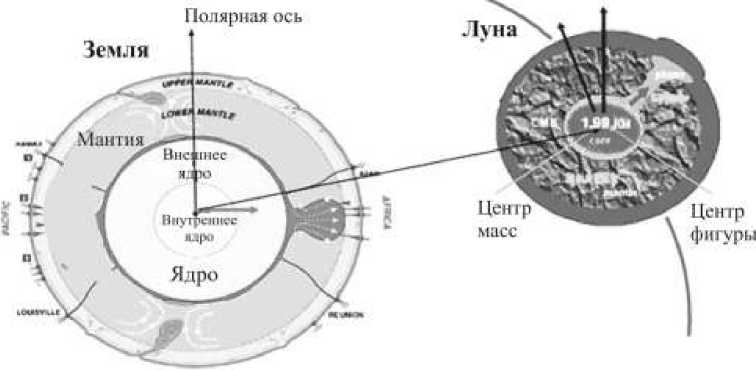

Состояние нашей планеты не является стабильным. В ее недрах непрерывно происходят геодина-мические процессы. Внутреннее строение Земли представляет собой систему несферичных эксцентричных оболочек (твердое и жидкое ядра, нижняя и верхняя мантии, литосфера, земная кора), которые имеют различные структуру и распределение плотностей, моменты инерции и динамические сжатия (рис. 1). Эти параметры эволюционируют вследствие непрерывного изменения взаимного расположения Земли относительно других небесных тел солнечной системы. С точки зрения небесной механики это означает, что внешние небесные тела солнечной системы по-разному (дифференциально) воздействуют своим притяжением на отдельные оболочки Земли, таким образом обусловливая вынужденную эндогенную активность, которая проявляется в смещении центра масс Земли (например, в его дрейфе на Север, рис. 2), возмущениях и деформации практически всех оболочек планеты.

Между оболочками возникают мощные силовые взаимодействия: дополнительные силы, причем более значимые по величине, чем приливные силы, и огромные моменты сил, которые все время стремятся провернуть одну оболочку относительно другой. Вследствие всего этого форма Земли изменяется вплоть до грушевидной (рис. 3) [Barkin, Shatina, 2005; Barkin, 2007], а распределение содержимого становится неоднородным и асимметричным, что приводит к долготной и широтной асимметрии местоположения природных процессов и очагов событий [Баркин, 2002, Barkin, 2009а, b].

Таким образом, основным механизмом эндогенной активности планет и спутников является механизм дополнительных циклических взаимодействий оболочек небесного тела и их вынужденной относительной раскачки из-за гравитационного воздействия внешних небесных тел, а основными факто-

Рис. 2. Механизм возбуждения эксцентричности и смещения центра масс Земли гравитационными полями Луны, Солнца и планет солнечной системы [Barkin, 2001].

Рис. 3. Грушевидная форма геоида Земли и скорость вековых вариаций длин широтных кругов Земли [Barkin, Jin, 2007; Баркин, 2002] – свидетельство широтной асимметрии эндогенной активности Земли.

рами

Рис. 1. Внутреннее строение Земли и Луны [Баркин, 2002].

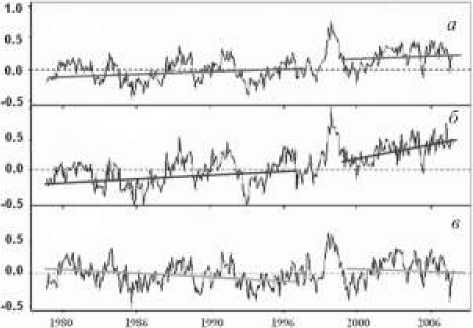

вынужденной раскачки оболочек и даже их блужданий на геологических интервалах времени являются их несферичность и эксцентричность [Barkin, 2001, 2009а; Баркин, 2002; Barkin, Shatina, 2005]. Трансляционные смещения жидкого ядра, мантии и других оболочек Земли, их деформационные изменения с лунно-солнечными, планетными и галактическими периодами порождают вариации магнитного поля Земли (рис. 4), внутреннего теплового потока (рис. 5) и других физических полей с теми же самыми периодами. Вследствие небесно-механической направленности смещений оболочек все физические поля Зем- ли должны обладать ярко выраженными свойствами упорядоченности, глобальной асимметрии и инверсии в их временной эволюции. Энергия относительных смещений и поворотов оболочек Земли, смещений и поворотов литосферных плит и литосферы в целом черпается из энергии орбитального движения Луны и Солнца и других окружающих небесных тел, за счет эффективных механизмов внутренних вынужденных взаимодействий оболочек. Часть этой энергии принимает участие в циклических обменах с окружающими небесными телами, другая ее часть идет на внутренние планетарные процессы, в частности на тектоническую деятельность Земли, включая мантийную конвекцию и движение плит, на формирование теплового потока (составляющего 1/4 ее теплового баланса, тогда как остальные 3/4 тепла поступают от Солнца) и др. Циклические передачи энергии, очевидно, означают циклические возобновления активности тех или иных природных процессов на Земле и на других телах солнечной системы [Баркин, 2002]. Планетарная асимметрия физических полей Земли, планет, спутников и Солнца (гравитационных и магнитных полей, внутренних тепловых потоков и др.) являются установленными фактами. Силы взаимодействия оболочек планет (и спутников) весьма значительны и могут служить в качестве основного энергетического источника всех геодинамических и геофизических процессов и обеспечивать их временные вариации [Баркин, 2002].

Изменения формы Земли вследствие смещения ее центра масс, возмущения и деформации ее внутренних неоднородных оболочек гравитационными силами обусловливают нестабильность скорости суточного вращения Земли (ССВЗ, рис. 6, a ). Характер этого явления прослеживается в поведении других геофизических процессов, например, в вариациях скорости накопления материкового льда (рис. 7), синоптических периодов [Сидоренков, 2004], суммарной энергии землетрясений [Кропоткин и др., 1963], изменениях среднегодовых действующих высот образования спорадических слоев h ׳Es типов « c » и « l » в динамо-области ионосферы (рис. 8) [Кокоуров, 2005], сейсмической активности [Горькавый и др.,

Амери

Европа

Азия

-180

Рис. 4. Широтно-долготное расположение магнитных станций, по данным которых выявлены вариации геомагнитного поля в 1966–1986 гг. ( а ); поведение вариаций Н -компоненты по данным магнитных станций Европы, Азии и Америки, свидетельствующее о широтно-долготной асимметрии и различном характере хода вариаций при уменьшении и восстановлении ССВЗ и характеризующее различие геологических особенностей континентов ( б ).

Рис. 5. Температурные тренды средней наземной температуры всей Земли ( а ) и ее Северного ( б ) и Южного ( в ) полушарий в 1975–2010 гг. Возможное явление инверсии температурных трендов в С- и Ю-полусферах. Явление резких изменений средних температур (глобальной и полусферных) в 1997–1998 гг. [Баркин, 2002, 2009]. Широтная асимметрия трендов. Вековой

дрейф центра масс Земли к северу способствовал повышению температуры в Северном полушарии и понижению

ы» ------xL----------------------------------------- |5

I960 1965 19711 1975 19MI 19*5 1990 1995

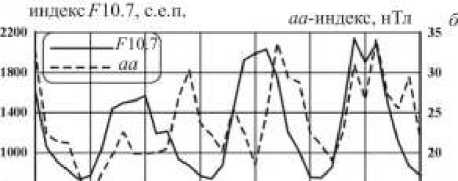

Рис. 6. Длительное понижение угловой скорости суточного вращения Земли ω( t ) в 1966–1986 гг. [Сидорен-ков, 2002, 2004] ( а ) и декорреляция поведения aa -индекса геомагнитного поля и индекса геоэффективного излучения Солнца F 10.7 в 1966–1986 гг. [Смольков и др., 2011] ( б ).

Различные комбинации взаимного расположения и движения небесных тел обусловливают совпадение периодов геофизических вариаций с периодичностью вынужденных относительных смещений и деформаций оболочек Земли в интервале от часов до сотен лет [Баркин, 2009]. Приливы и деформации бывают не только в океане, они есть и в твердых оболочках Земли, и в атмосфере. Приливное воздействие меняет ССВЗ (при приближении Луны прилив усиливается, а вращение Земли немного тормозится).

Наиболее динамично и согласованно вариации проявляются в подвижных оболочках – атмосфере и гидросфере. В твердых оболочках они несколько запаздывают, повторяя общий характер изменений. Поэтому события и процессы в атмосфере и гидросфере могут служить предикторами будущих внутренних процессов, например, ионосферные возмущения связаны с землетрясениями, ионосферные неоднородности возникают над траекторией циклонов на стадии урагана [Афраймович и др., 2011; Bezrodny et al., 2012], линейно протяженные гряды облаков появляются над разломами земной коры [Морозова, 2011].

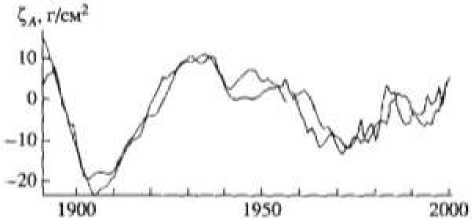

Результаты анализа одного из десятилетних трендов нестабильности ССВЗ в ХХ в., пришедшегося на 1966–1986 гг., подтверждают концепцию эндогенной активности Земли: вследствие индукции, обусловленной нестабильностью ССВЗ, возникли вариации геомагнитного поля (см. рис. 4, а , б ) [Смольков и др., 2012], нарушившие синхронность геомагнитной и солнечной активностей (рис. 6, б ), а также деформировавшие магнитосферу. Последнее изменило характер взаимодействия магнитосферных и ионосферных токов, что привело к резкому (около 20 км) и длительному (около 17 лет) снижению действующих высот образования двойных спорадических слоев типа « c » и « l » (рис. 8). Характер тренда среднегодовых действующих высот их образования до деталей повторил поведение нестабильности ССВЗ в указанные годы. Это относится и к другим вышеотме-ченным геофизическим процессам. Интервал повторения десятилетних трендов нестабильности ССВЗ составляет порядка 60 лет, что совпадает с разницей во времени двух наибольших трендов такого рода в ХХ в. [Смольков и др., 2012]. Последнее, кстати, наглядно видно на рис. 7.

Рис. 7. Изменение отклонения удельной массы ζА льда в Антарктиде в 1890–2000 гг. Сплошная кривая – теоретические оценки, прерывистая – экспериментальные данные

[Сидоренков, 2004]. Поведение этого индекса материковых льдов рельефно повторяет большие тренды нестабильности ССВЗ с ее понижением и повышением в 1895–1920 гг. и 1960–1985 гг. и с обратным ходом в 1925–1940 гг.

Рис. 8. Поведение среднегодовых действующих высот спорадических слоев ионосферы h ׳ Es типов « c » и « l » в 1966–1986 гг. [Кокоуров, 2005] до деталей повторило характер тренда нестабильности ССВЗ.

Относительные поступательно-вращательные колебания оболочек Земли и их деформация под действием вынуждающего притяжения Луны, Солнца и планет являются главным механизмом эндогенной активности Земли [Баркин, 1999; Barkin, 2009а]. Согласно этой концепции природные процессы, происходящие во всех оболочках Земли, управляются универсальным механизмом циклической эндогенной активности Солнца, планет и их спутников [Баркин, 2002, 2009]. Иными словами: все изменения в природе, которым мы являемся свидетелями, находясь на поверхности Земли, обусловлены воздействием отмеченных выше внешних и внутренних факторов.

Изучение взаимодействия внутренних и внешних оболочек нашей планеты, подверженных возмущающему воздействию солнечной активности и гравитационных полей Луны, Солнца и других планет солнечной системы, является одним из трех главных современных направлений наук о Земле [Хаин, 2009].

Природные причины экологических рисков, нарушающих экологическую безопасность и подтверждающих концепцию эндогенной активности Земли

-

1. Влияние гравитационного воздействия Марса

Изменение эксцентриситета в твердой Земле возможно лишь на сотые доли миллиметра. Но в атмосфере и гидросфере, как в более мобильных и динамичных средах, деформация может иметь более значительные последствия, в особенности в верхних слоях атмосферы, где влияние гравитационного поля Земли ослабляется пропорционально квадрату расстояния. Поэтому воздействие гравитационного поля Марса на верхние слои атмосферы во время его противостояния может быть ощутимым, что может привести к временному нарушению существующего баланса в циркуляции атмосферы и, как следствие, к различным атмосферным аномалиям, выраженным в виде климатических изменений и природных катаклизмов: сильных ураганов, тайфунов, наводнений и т. д. Между тем нарушение атмосферной циркуля- ции, в свою очередь, оказывает влияние на процессы в геосфере и гидросфере. Изменения зон повышенного и пониженного давления в атмосфере играют не последнюю роль при активизации землетрясений и извержений вулканов [Хаин, Халилов, 2009].

Марс приближается к Земле примерно каждые два года. Уменьшение расстояния между ними почти в семь раз не может проходить бесследно для геофизических и метеорологических процессов. Из-за эксцентриситета орбиты Марса расстояние от него до Земли в момент противостояния изменяется от 56 до 100 млн км (обычно около 400 млн км) с конца июля до начала сентября. Противостояния, при которых расстояние до Марса не превышает 60 млн км, принято называть великими. Они следуют с интервалом 15 или 17 лет. Одно из самых великих противостояний Марса (расстояние всего 55.7 млн км) произошло 28.08.2003 г. С июля по сентябрь 2003 г., когда Марс был в зоне максимального гравитационного взаимодействия с Землей, произошли:

-

1. Тайфуны и ураганы:

-

• 23.VII – чудовищный тайфун «Имбудо», ши

рина фронта урагана 800 км, скорость в порывах ветра до 160 км/ч, погибло 17 чел., остались без крова – 11 тыс. чел.; нанесен огромный ущерб южному побережью Китая;

-

• 12.VIII – ураган над Ростовом разрушил пять

поселков;

-

• 3.IX – на юге Китая бушевал мощнейший

тайфун «Дуцзюань», погибло 30 чел.;

-

• 12.IX – мощный тайфун «Майуми» (порывы ветра до 60 м/с) достиг Кореи, погиб 1 чел., около 100 ранено, остались без крова около 10 тыс. чел.;

-

• 18.IX – ураган «Изабель» на восточном побережье США, порывы ветра до 40 м/с, множество погибших и раненых, прервано авиасообщение, закрыты 19 аэропортов, более 2 млн. потребителей остались без электричества, штаты Северная Каролина и Вирджиния объявлены зоной бедствия;

-

• 29.IX – сильнейший ураган над Украиной,

-

2. Значительное повышение сейсмической активности Земли во второй половине сентября:

осталась без электроэнергии вся западная часть.

По статистике, с июля по конец сентября 2003 г. ураганов и тайфунов произошло вдвое больше, чем за аналогичные периоды прошлых лет.

-

• 17.IX – землетрясение в Чили, М=6.1;

-

• 21.IX – на юге Бирмы, М=6.7;

-

• 22.IX – в Доминиканской Республике, М=6.5;

-

• 24.IX – в Турции, М=5.2;

-

• 25.IX – в Японии, М=8 и 7;

-

• 27.IX – в Южной Сибири, М=7.5 и 6.5.

-

3. Извержения вулканов: серия сильнейших извержений группы вулканов на Камчатке – 24.IX, затем 26.IX; 30.IX –в Новой Зеландии, М=6.5; 01.X – на Алтае, М=6.6.

-

2. Влияние гравитационного воздействия во время суперлуний

Таким образом, с июля по сентябрь 2003 г. имела место ярко выраженная аномально высокая частота как атмосферных, так и геологических катаклизмов с превышением фоновых значений примерно в 2.5–3 раза, причем сначала активизируются мобильные атмосферные и гидросферные, а затем инертные гео- динамические процессы. Приближение Марса к Земле – не мгновенный, а постепенный процесс, следовательно, и усиление его гравитационного воздействия на Землю происходит постепенно. При уменьшении расстояния в семь раз гравитационная сила Марса увеличивается согласно закону всемирного тяготения примерно в 49 раз! Марс ускорил ожидаемый цикл сейсмической активности, усилив его амплитуду. С точки зрения мгновенного выделения энергии приближение Марса не является выдающимся событием по сравнению с воздействием Луны. Но гравитационная энергия, привнесенная в течение его длительного приближения и удаления в общую энергетику Земли, значительно возрастает и превышает энергию, привносимую Луной во время приливов, т. е. марсианский прилив, длящийся несколько месяцев, привносит в систему Земля–Луна значительную порцию дополнительной энергии. Это своеобразная «накачка» атмосферы и твердой оболочки Земли гравитационной энергией достаточна для нарушения сложившегося энергетического баланса системы Солнце–Земля–Луна [Хаин, Халилов, 2009]. Энергия, накапливаемая под действием гравитации во взаимодействующих оболочках Земли, может достигать колоссальных масштабов. Незначительное увеличение энергии приливов может стать триггером, той последней каплей, которая спровоцирует их разрядку.

Суперлуния происходят регулярно, но значительно реже обычных лунных приливов, лишь при расположении Земли, Луны и Солнца на одной линии. При этом гравитационное воздействие на Землю со стороны Луны и Солнца складывается.

Суперлуние 1912 г. могло привести к снятию с мели айсберга, который был вынесен Лабрадорским течением на путь пассажирского лайнера «Титаник» (крупнейшего в мире на момент своей постройки в Англии) и пробил своей подводной частью его корпус. Это произошло 14 апреля 1912 г., во время первого рейса лайнера. «Титаник» через 2 ч 40 мин затонул. На борту находилось 1316 пассажиров и 908 членов экипажа, всего 2224 человека. Из них спаслись 711 человек, погибло 1513. Мир был потрясен масштабами трагедии. В те времена еще не привыкли к массовой гибели людей. Это событие – пример сочетания объективных и субъективных, техногенных и антропогенных факторов риска (подробности см. [Титаник]).

Суперлуние 2011 г. Одиннадцатого марта 2011 г. в Тихом океане на расстоянии около 70 км от ближайшей точки побережья Японии произошло одно из самых сильных за последние годы землетрясений магнитудой 8.9. Землетрясение привело к сокращению земных суток на 1.8 мкс и сместило собственную ось планеты на 17 см, в два раза больше, чем Чилийское землетрясение 2010 г. [http://inauka/ru/news/article . Гипоцентр наиболее разрушительного подземного толчка (произошедшего в 05:46:23 UTC) находился на глубине 32 км от уровня моря. За первым толчком последовало еще несколько мощных подземных толчков магнитудой выше 6.0, эпицентр одного из них находился всего в 67 км от Токио. Магнитуда самого сильного афтершока составила 7.1. Оценки показали, что волнам цунами потребовалось от 10 до 30 мин, чтобы достичь первых пострадавших областей Японии. Через 69 мин (в 15:55 JST) после землетрясения цунами затопило аэропорт Сендай. Японские власти ввели режим чрезвычайной ситуации в районе АЭС «Фукусима-1» и «Фукусима-2». Нештатные ситуации возникли сразу на АЭС «Онагава», «Фукусима-1» и «Фукусима-2». В контрольном помещении первого реактора «Фукусимы-1» уровень радиации оказался превышенным в тысячу раз. В результате взрыва 12 марта 2011 г. на блоке АЭС обрушились потолок и стена. По решению правительства Японии зона эвакуации населения вокруг первого и второго энергоблоков АЭС расширена с 10 км до 30 км [Фукусима]. Морепродукты, обеспечивающие рекордную продолжительность жизни японцев, стали опасными.

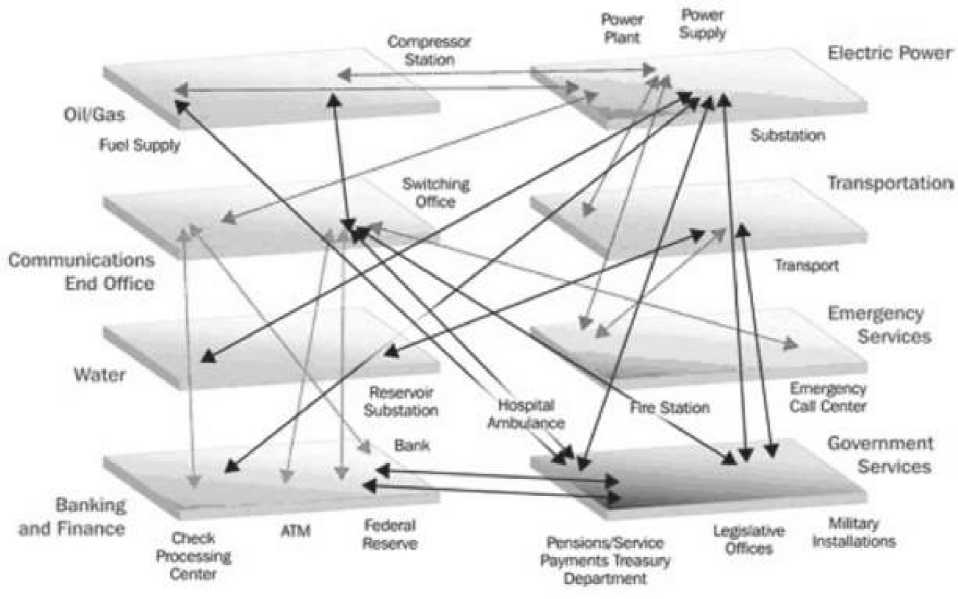

Современная экономика с перекрестной взаимозависимостью отраслей (рис. 9) особенно чувствительна к солнечной активности, поскольку многие современные технологии подвержены влиянию различных факторов космической погоды (рис. 10). Уже нанесенные ущербы оценены от сотен миллионов до биллиона USD. Сочетание рисков, обусловленных солнечной активностью и эндогенной активностью Земли, может приводить к существенно большим опасностям и ущербам. Так, при оценке расходов, необходимых для защиты территорий от затопления при потеплении, называются суммы порядка триллиона USD.

Заключение

Исходные природные риски обусловлены геоэффективными солнечными событиями и процессами, особенностями внутреннего строения и эндогенной активности Земли. По происхождению исходные экологические риски можно разделить на внешние – космическая погода [Кузнецов и др., 2012] и гравитационное воздействие Луны, Солнца и планет [Баркин, 2002]; глубинные – следствие внешних, эндогенная активность Земли [Баркин, 2002, 2009]; климатические – следствие первых двух видов рисков; техногенные [Авакян и др., 2012], которые также могут быть следствием первых трех видов рисков, – аварии, ошибки проектов, нарушения при их реализации, неправильная эксплуатация технических и природных объектов.

Исследования механизмов происхождения и характера проявления рисков всех перечисленных типов, а также разработка мер по устранению или минимизации ущербов от них должны быть системными и мультидисциплинарными и проводиться при поддержке заинтересованных ведомств и организаций всех уровней (местных, региональных и федеральных). Это позволит усовершенствовать научные основы мониторинга и прогноза экологически опасных событий и процессов и систему своевременного оповещения о них.

Авторы выражают глубокую благодарность профессору Ю.В. Баркину за весьма полезные консультации, обеспечившие выполнение работы на современном уровне.

Работа выполнялась при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации (Государственный контракт № 16.518.11.7065, соглашение№ 8699, грант № 2012-1.2.2-12-000-1011004), Сибирского отделения РАН, Программы фунда-

Рис. 9. Перекрестная взаимозависимость отраслей современной экономики (Severe Space Weather 01.21.2009, заимствовано 10.12.2009 г. с сайта NASA-Severe SW) .

Рис. 10. Многие современные технологии, используемые в гидросфере, атмосфере и в околоземном космосе, подвержены воздействию геоэффективного излучения Солнца, ударных волн, солнечного ветра, всплесков галактических космических лучей.

ментальных исследований Президиума РАН № 30 «Солнечная активность и физические процессы в системе Солнце–Земля».