Ископаемые смолы Северной Евразии

Автор: Юшкин Н.П., Бушнев Д.А., Шанина С.Н.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 11 (143), 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128022

IDR: 149128022

Текст статьи Ископаемые смолы Северной Евразии

flнтарь известен человечеству уже несколько тысячелетий. Однако о его структуре и составе мы знаем гораздо меньше, чем о других органических минералоидах. Обычно термин «янтарь» объединяет все ископаемые смолы вне зависимости от их происхождения, состава, строения и свойств. flн-тарь представляет собой продукт жизнедеятельности древних сосен. Процесс его образования можно разделить на несколько этапов. Первый этап — это выделение живицы из янтарьпроизво-дящей растительности и фоссилизация на дневной поверхности (при высокой температуре, свободном доступе кислорода и азота и воздействии света), вызывавшая ее потемнение, затвердевание, увеличение плотности. После отмирания смола попадала в почву, где шли процессы ее фоссилизации (второй этап). Находясь в почве, смола претерпевала изменения, связанные с процессами почвообразования. Совокупность молекулярных превращений привела к изменению ее физико-химических свойств: увеличению твердости, повышению температуры плавления. На третьем этапе происходил размыв, перенос янтаря и его концентрирование в продуктах размыва с образованием различных генетических типов россыпей. При этом процессе заметных изменений состава и свойств янтаря не происходило, за исключением случаев, когда захоронение янтаря проходило в морских россыпях, содержащих глауконит (при участии кислородсодержащих, обогащенных калием щелочных иловых вод). Последние, взаимодействуя со смолой, способствуют дальнейшему протеканию в ней ряда превращений.

flнтареподобные ископаемые смолы в прикладном аспекте разделяются на две группы: а) вязкие — янтарь (сукцинит), румэнит, симетит; б) хрупкие — подавляющее большинство прочих видов ископаемых смол, для которых существует собирательный термин «ретиниты».

До настоящего времени не существует общепризнанной классификации янтареподобных смол. Трудности выделения генетических типов янтаря и ископаемых смол заключаются в том, что до сих пор не установлено, какие различия имеются между смолами различных родов и видов растительности, в чем они заключаются и как ведут себя в процессе фоссилизации. Используемые традиционные характеристики янтаря, такие, как цвет, твердость, хрупкость, данные ИК-спектров, дифференциального термического анализа и т. д., не позволяют четко разграничить генетические типы янтаря. Такой специфический анализ, как определение содержания янтарной кислоты в смоле, позволяет однозначно диагностировать только сукцинит. Для диагностики остальных минеральных видов ископаемых смол, не содержащих ee, он не пригоден. Поэтому назрела необходимость применения новых методов исследования ископаемых смол. Последние исследования [1] позволяют надеяться, что такие новые методы анализа, как пиролитическая хроматография, хромато-масс-спектрометрия и аминокислотный анализ внесут значительный вклад в решение этой проблемы.

В настоящей работе приводятся результаты исследований янтареподобных смол материковой части fiгорского п-ва, предположительно мелового возраста, а также сравнение полученных данных с данными исследований янтаря Прибалтики, Украины и Белоруссии палеоген-неогенового возраста. Все изученные образцы относятся к силь-ноэпигенезированным янтарям I и II стадий фоссилизации из морских лагунно-дельтовых россыпей.

Арктическая провинция янтаря является наименее изученной из известных на территории Северной Евразии. С запада провинция ограничена побережьем Мезенского залива Белого моря, a на востоке обрезается восточным бортом Предверхоянского краевого проги- ба. Находки янтареподобных смол отмечаются в современных морских отложениях как европейской части провинции (Мезенский залив, побережья Белого и Баренцева морей от п-ва Канин до р. Печоры), так и в сибирской части провинции (от Карской губы до Хатангского залива). Одними из наиболее информативных работ по янтарю европейской части Арктических областей являются публикации Н. П. fiшки-на и М. А. Мелитицкого [3, 6].

Для исследований мы использовали зерна янтаря из районов р. Песчаной (взяты из коллекции Н. П. fiшкина) и оз. Войты fiгорского п-ва (собраны в ходе полевых исследований 2006 г.). flнтарь (сукцинит) Прибалтики, Белоруссии и Украины был любезно предоставлен нам М. А. Богдасаровым. Им же был предоставлен образец ретинита из первичного месторождения ископаемых смол, приуроченного к угленосным отложениям (Малый Хинган, Дальний Восток).

Физические и химические свойства янтареподобной смолы залежи р. Пeс-чаной детально описаны в работах Н. П. fiшкина и М. А. Богдасарова [3—5]. Залежь находится на левом берегу р. Пeс-чаной, впадающей в Карское море, в 17.5 км выше ее устья и в 25 км к fiВ от пос. Амдерма. flнтареносная залежь сформировалась в результате вторичной концентрации янтаря, переотложенного из буроугольных залежей. Аналитические исследования показали, что данные янтари не принадлежат к классу ювелирных смол типа сукцени-та, бирмита и румэнита, а относятся к классу янтареподобных смол — ретинитам. На зернах янтаря постоянно встречается довольно толстая корочка окисления. Степень разрушенности янтаря в процессе его переноса и отложения определена как средняя. На оз. Войты янтареносная россыпь формируется в волноприбойной зоне на восточном берегу. Зерна янтареподобных смол вместе с мелкими обломками уг-

лефицированной древесины встречаются на поверхности прибрежного пляжа, куда они выносятся вместе с водорослями во время штормов, и в невысоком береговом валу. В кайнозойских песчаных отложениях, обнажающихся по берегам озера, янтарь не обнаружен. Вероятно, размываемая залежь находится под водой. Морфология и размер изученных образцов оз. Войты очень схожи с янтарем из залежи р. Песчаной. Цветовая гамма довольно разнообразна: от лимонно-желтого до серо-коричневого, часто с корочкой окисления. Форма зерен также имеет широкий диапазон: каплевидная, овальная, конусовидная, цилиндрическая, округлая, клиновидная и т. д. Размер зерен до 2 см.

Для выявления состава углеводородных компонентов янтаря была проведена его экстракция н -гексаном. Отделение углеводородных составляющих экстракта от его полярных частей было достигнуто путём хроматографирования на силикагеле (элюент н -гексан). Оценка содержания индивидуальных компонентов, входящих в состав экстракта янтаря, производилась путём сравнения пиков анализируемых компонентов с пиком внутреннего стандарта при анализе методом хромато-масс-спектро-метрии. Проведенными исследованиями в составе янтареносных смол не было идентифицировано углеводородов нефтяного ряда.

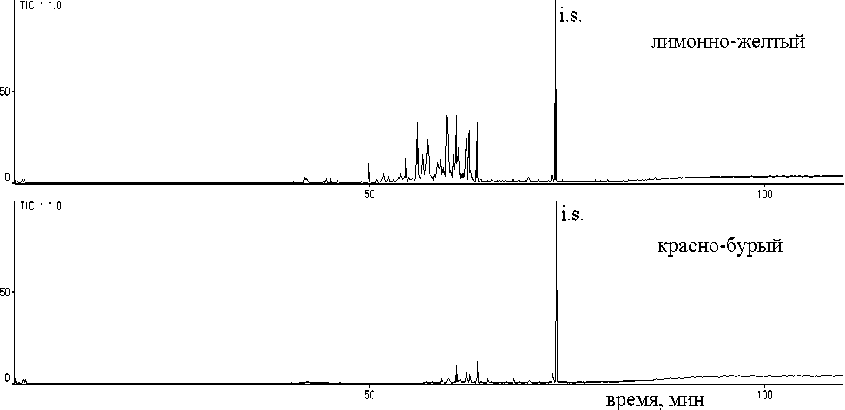

Качественный состав экстрактов янтаря р. Песчаной и оз. Войты однороден. Сравнительный анализ состава экстрактов зерен янтаря р. Песчаной, отличающихся по цвету (желтый, красный, красно-бурый), показал присутствие более высоких концентраций экстрактивных соединений в желтой фракции и их минимальное содержание в красно-бурой (рис. 1). Аналогичная картина зависимости выхода экстрактивных соединений от цвета фракции янтаря наблюдается для образцов с оз. Войты. Изучение прибалтийского янтаря не позволило установить в его составе значимых концентраций экстрактивных соединений. Это позволяет нам провести резкую границу между исследованными образцами янтаря.

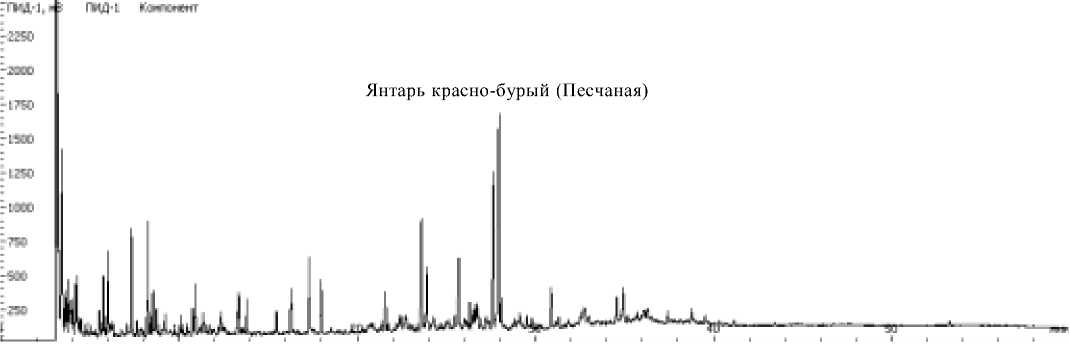

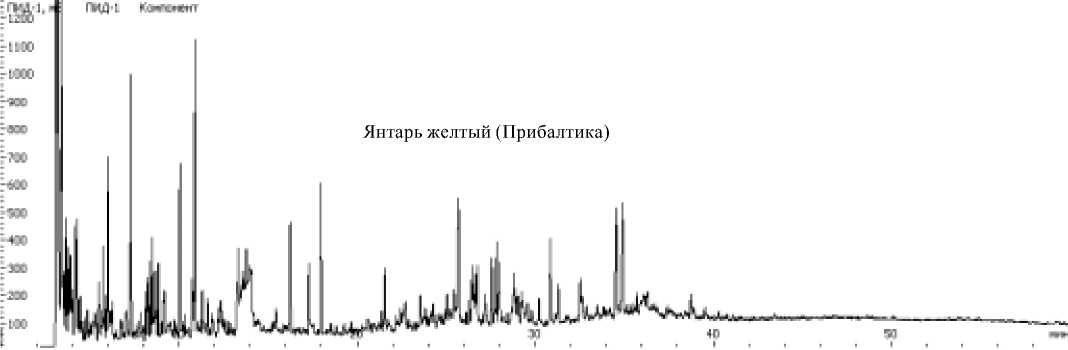

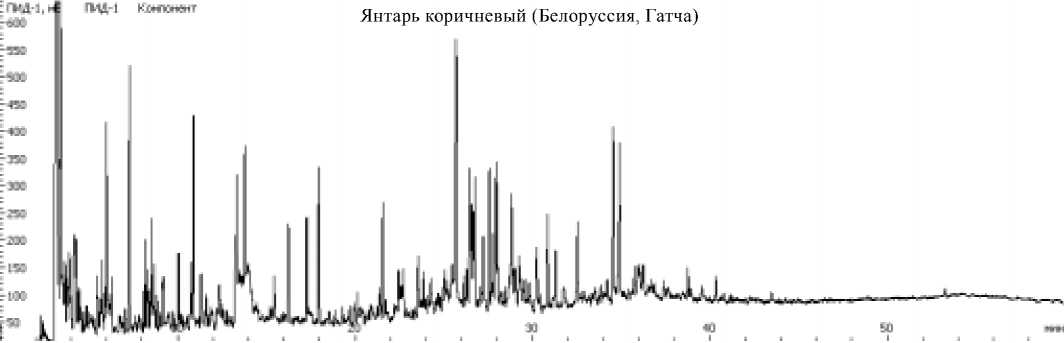

Метод экстракции янтаря н -гекса-ном позволяет изучить только небольшую часть его компонентов, представляющих собой всего 2 % от массы навески. Нерастворимое в органических растворителях вещество янтаря может быть изучено методом пиролитической газовой хроматографии или хрома-то-масс-спектральным анализом продуктов пиролиза янтаря. Для выполнения анализов методом пиролитической газовой хроматографии нами использовался газовый хроматограф «Кристалл-2000М», оснащенный пиролитической приставкой. Анализу были подвергнуты образцы из всех районов (рис. 2). Поскольку идентификация пиков, присутствующих на данных хроматограммах затруднена, нами были предприняты дополнительные эксперименты по хромато-масс-спектраль-ному анализу продуктов пиролиза двух репрезентативных образцов из каждой выборки. Это позволило выполнить относительно достоверную идентификацию ряда соединений. В состав продуктов пиролиза янтаря входят a-пинен, камфен, камфара, борнеол, 1, 4, 6-триметилнафталин, изомеры октагидротриметилнафталина, С14 бициклические мононепредельные терпаны, 1, 2, 3, 4, 4а, 7, 8, 8а-октагидро-1, 4а, 5, 6-тетраметилнафталин и его С1 эпимер, октагидропентаметилнафталины, ионен (или 1, 1, 6-триметилтетралин), С15 тер-паны, 1, 1, 5, 6-тетраметилтетралин. Это вполне обычные для продуктов пиролиза янтаря соединения [2]. Интересно отметить, что состав продуктов пиролиза янтаря известен не полностью, для ряда компонентов встречаются характеристики типа «масс-спектр опуб-

Рис. 1. Масс-хроматограммы н-гексановых экстрактов янтаря с р. Песчаной. i. s. — внутренний стандарт

ликован в 1984/85, вещество неизвестно» [2].

Сопоставление состава продуктов пиролиза фракций янтареподобных смол р. Песчанная и оз. Войты, отличающихся по цвету, позволило установить определённую закономерность. Продукты пиролиза янтаря более тёмных оттенков содержат более высокие относительные концентрации кислородсодержащих соединений, таких, как фенхиловый спирт, камфара и борнеол, что свидетельствует о более высокой степени окисленности данных образцов при их несомненном генетическом единстве.

Сравнительный анализ полученных пирохроматограмм показал наличие четких отличий между арктической и западной выборками янтаря (рис. 2). Если пики, присутствующие в начальной части хроматограммы, одинаковы для всех образцов, то пики высокомолекулярной, сохранившей черты генетической принадлежности части хроматограммы, различаются в западных и арктических смолах. Кроме того, для западных янтарей оказалось характерным присутствие кислородсодержащих соединений типа камфары и борнеола, зафиксированное и для темноцветных разностей арктических янтареподобных смол.

В ряде смол был изучен состав аминокислот, выделяющихся в процессе гидролиза образцов в 6 М HCl. Анализ выполнялся на газовом хроматографе GC-17A [7]. Результаты исследований представлены в таблице. Интерес к исследованию аминокислот в ископаемых смолах объясняется еще и тем, что в работах 70-х гг. прошлого века (Дегенс, 1967; Дроздова, 1977) нередко высказы- flнтарь лимонно-желтый (Песчаная)

Рис. 2. Пиролитические хроматограммы янтаря

Распределение аминокислот в янтаре и янтареподобных смолах Северной Евразии

|

Группа |

Название аминокислоты |

Содержание, % от общего содержания аминокислот |

|||||

|

М-ние «flнтарное» |

Р. Песчаная |

Оз. Войты |

Малый Хинган |

Смола сосны |

|||

|

лимонножелтый |

красный |

светложелтый |

красный |

красный |

|||

|

Глицин |

18.2 |

23.2 |

12.3 |

14.4 |

19.8 |

10.1 |

|

|

Аланин |

8.4 |

11.8 |

7.4 |

12.2 |

12.5 |

6.4 |

|

|

Алифатические |

Валин |

4.3 |

2.7 |

0.0 |

4.1 |

3.5 |

4.2 |

|

Изолейцин |

3.0 |

8.3 |

40.0 |

6.9 |

1.1 |

3.9 |

|

|

Лейцин |

6.8 |

6.2 |

2.1 |

5.8 |

7.4 |

7.8 |

|

|

Гидроксильные |

Треонин Серин |

4.9 18.1 |

2.8 25.2 |

12.7 7.0 |

2.6 19.4 |

5.2 28.0 |

4.9 6.0 |

|

Кислые |

Аспарагиновая |

9.8 |

1.9 |

1.9 |

4.8 |

5.7 |

14.5 |

|

Глутаминовая |

11.5 |

4.0 |

3.3 |

5.7 |

4.6 |

17.7 |

|

|

Основные |

Лизин |

3.8 |

3.7 |

3.2 |

5.6 |

0 |

5.6 |

|

Ароматические |

Фенилаланин |

5.2 |

4.5 |

3.0 |

5.6 |

3.4 |

7.5 |

|

Тирозин |

1.2 |

1.0 |

2.5 |

1.3 |

7.3 |

3.3 |

|

|

Гетероциклические |

Пролин |

4.8 |

4.6 |

4.6 |

11.7 |

0.8 |

8.00 |

|

Общее содержание, мг/ г образца |

0.229 |

0.060 |

0.046 |

0.105 |

0.399 |

0.374 |

|

вались предположения о том, что аминокислоты в фоссилизированном органическом веществе могут сохраняться только в составе высокомолекулярных и высококонденсированных органических структур.

Общее содержание аминокислот в светло-желтом янтаре прибалтийского месторождения «flнтарное» в 3—5 раз превышает содержание аминокислот в янтаре Пай-Хоя. Самое высокое содержание аминокислот отмечается в первичной залежи ископаемой смолы Малого Хингана. От арктической и дальневосточной смол исследованный нами сукцинит Прибалтики отличается повышенным содержанием кислых аминокислот (аспарагиновой и глутаминовой). Групповой ряд аминокислот здесь выглядит следующим образом: нейтральные (40 %) > гидроксильные ≈ кислые (20 %). В янтаре fiгорского п-ва и Дальнего Востока этот ряд меняется на двучленный: нейтральные (40—60 %) > гидроксильные (20—30 %). Здесь резко уменьшается содержание кислых разностей (5—10 %). В арктическом янтаре хорошо заметно изменение роли двух аминокислот: лейцина и изолейцина. Вместо обычного распределения, в котором лейцина обычно больше, чем изолейцина, здесь наблюдается совершенно противоположная картина. Особенно сильно это проявилось в образце светло-желтого янтаря с оз. Войты, для которого характерно резкое увеличение содержания двух аминокислот: изолейцина (соответственно при резком понижении концентрации лейцина) и треонина (с уменьшением содержания серина). Такое распределение аминокислот может быть объяснено рядом причин. Одна из них — это различные условия фоссилизации образцов, в результате чего в процессе окисления арктических янтареносных смол происходило образование изомера лейцина — изолейцина, имеющего другие физические свойства. Возможно, подобное соотношение аминокислот отражает особенности видового состава хвойного древнего леса.

В целом, так же как и в других изученных нами ранее образцах углей, торфов и других пород [8], среди индивидуальных аминокислот янтаря Прибалтики преобладают глицин, серин, аланин и глутаминовая кислота. В арктических смолах и янтаре Малого Хинга-на — глицин, серин и аланин.

Полученные результаты исследований состава аминокислот ископаемых смол мы сравнили с образцом свежей смолы сосны, отобранным Л. А. Анищенко в окрестностях Сыктывкара. Здесь содержание аминокислот совершенно иное. Преобладают две группы аминокислот: алифатические (30 %) и кислые (30 %). Среди индивидуальных соединений максимальные содержания характерны для аспарагиновой, глутаминовой кислот и глицина, то есть в смоле преобладают полярные гидрофильные аминокислоты (Asp, Glu), которые в свою очередь обеспечивают эластичность химических соединений. Этот факт может служить одним из объяснений хрупкости арктических смол по сравнению с вязкими смолами Прибалтики, поскольку содержания аспарагиновой и глутаминовой кислот в них значительно ниже.

Данная работа — это лишь предварительные исследования ископаемых смол новыми методами, которые позволили провести четкую границу между янтарем Прибалтики и смолами арктической янтареносной провинции. Необходимость проведения дальнейших исследований в этом направлении вполне очевидна.

Работа выполнялась в рамках совместного проекта БФФИ-РФФИ 06-0581007 «Ископаемые смолы Северной Евразии (закономерности размещения, физико-химические особенности, генезис)».

Список литературы Ископаемые смолы Северной Евразии

- Curt W. Beck The chemistry of amber // Estudios del Museo de ciencias naturals de Alava. 1999. Vol. 14, № 2. P. 33-48.

- Stout E. C., Beck C. W., Anderson K. B. Identification of rumanite (Romanian amber) as thermally altered succinite (Baltic amber) / Phys Chem Minerals, 2000. № 27. P. 665- 678.

- Юшкин Н. П. Янтарь арктических областей. Сыктывкар, 1973. 45 с.

- Юшкин Н. П., Сергеева Н. Д. Текстурные особенности Югорского янтаря // Докл. АН СССР. 1974. Т. 216, № 3. С. 637-640.

- Богдасаров М. А. Ископаемые смолы Северной Евразии. Брест: Изд-во БрГУ, 2005. 180 с.

- Мелитицкий А. В. Отчет по проведению тематических работ по оценке прогнозных ресурсов янтаря в арктическом районе Архангельской области в 1989.1992 гг. «Архангельскгеология» Архангельск, 1992.

- Шанина С. Н., Бушнев Д. А. Определение энантиомеров аминокислот в природных органических соединениях // Органическая минералогия: Тез. докл. конф. Петрозаводск, 2005. С. 63- 64.

- Анищенко Л. А., Шанина С. Н. Аминокислоты в седикахитах: проблемы распространения и генезиса // Теория, история, философия и практика минералогии: Материалы IV Междунар. минералогического семинара. Сыктывкар: Геопринт, 2006. С. 215-216.