Искусство ко:до: («путь аромата») в традиционной и современной культуре досуга Японии

Автор: Войтишек Елена Эдмундовна, Никитина Яна Андреевна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Исследования

Статья в выпуске: 4 т.10, 2011 года.

Бесплатный доступ

Японское искусство составления благовоний ко:до: (букв. «путь аромата») рассматривается в контексте развития чайного действа и искусства аранжировки цветов, которые составляют «три главных искусства Японии». В статье дается краткий экскурс в историю развития искусства ко:до:, рассматриваются основные виды ароматического сырья и благовоний, подробно анализируются разнообразные развлечения и игровые практики, популяризирующие это элитарное искусство. На примере важнейших письменных памятников, которыми до сих пор руководствуются основные японские школы искусства ко:до:, показана важность и актуальность дальнейшего изучения функционирования уникального вида искусства, обращающегося к незыблемым ценностям национальной культуры.

Японское искусство составления благовоний ко:до:, "путь аромата", "три главных искусства японии", интеллектуальные развлечения, japanese art of making and appreciating incense кo:do:

Короткий адрес: https://sciup.org/14737464

IDR: 14737464 | УДК: 94(510)

Текст научной статьи Искусство ко:до: («путь аромата») в традиционной и современной культуре досуга Японии

Опыты возжигания различных ароматических веществ в культурах народов Восточной Азии задолго предшествовали формированию искусства благовоний. С развитием представлений о свойствах ароматических деревьев и растений совершенствовались и методика приготовления благовоний, и способы «слушания ароматов», и технология изготовления бронзовых и керамических курильниц. Появлялись целые трактаты, посвященные описанию различных аспектов и этапов процесса приготовления и возжигания благовоний, а также изготовлению специальной утвари. Несмотря на широкое распространение эстетики воскурения благовоний в Китае и Корее, только в Японии она смогла развиться до самостоятельного вида элитарного искусства, превратившись в настоящий символ национальной японской культуры.

В истории японской культуры искусство составления благовоний fT Ж ко:до: (букв. «путь аромата») вместе с чайной церемонией ^~Ж садо: / тядо: (букв. «путь чая») и аранжировкой цветов )ъЖ Ч^Ж кадо: (букв. «путь цветка») составляет «три главных искусства Японии» (Н ^#Ж нихон сангэйдо: ) [Войтишек, 2009. С. 185]. Если в российском и мировом востоковедении искусство чая и аранжировки цветов изучено достаточно хорошо, то относительно искусства благовоний серьезные исследования практически полностью отсутствуют.

Между тем история ко:до: как искусства составления благовоний и эстетического отношения к ним насчитывает в Японии более тысячи лет. Среди многих видов традиционных утонченных развлечений трудно найти в духовной культуре Японии что-либо более рафинированное и изысканное, чем этот вид времяпрепровождения, возведенный в ранг высокого искусства.

В истории и культуре Японии искусство составления благовоний тесно связано с двумя другими элитарными видами «изящных развлечений» – искусствами чая и аранжировки цветов. Анализ триады «чай-цветы-благовония» дает основания для изучения важной роли общих культурно-исторических факторов в Восточно-Азиатском регионе, – прежде всего в связи с распространением буддизма [Войтишек, 2009. С. 186]. Атрибутика буддийских алтарей традиционно подразумевает окуривание помещения благовониями и обязательное

∗ Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 09-06-00049-а).

ISSN 1818-7919

Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2011. Том 10, выпуск 4: Востоковедение © Е. Э. Войтишек, Я. А. Никитина, 2011

наличие живых цветов. Что касается чайной церемонии, то, учитывая способность чайных листьев к «впитыванию» запахов, для ароматизации помещения зачастую возжигают благовония, а само помещение украшают подходящей сезону цветочной композицией. Если искусство чая и благовоний апеллирует к вкусовым и обонятельным ощущениям, так или иначе связанным с физиологией, то искусство составления цветочных композиций обращается к символическо-визуальным образам и опирается исключительно на эстетические потребности человека. При этом творческая стихия во всех трех видах искусств основана на прочных культурных традициях, связанных с ориентацией на сиюминутность, спонтанность и мимолетность: чайный напиток со временем теряет вкус, запах и цвет; аромат быстро улетучивается; цветы и растения вянут и засыхают.

Одним из подтверждений тесной связи искусств чая, аранжировки цветов и составления благовоний является существование аналогичных эстетических категорий и игровых практик, принятых в этих видах искусств. Так, по аналогии с чайным действом в искусствах ко:до: и кадо: тоже была разработана концепция «десяти добродетелей» («-чая, -благовоний, -цветов» ЖЛЖ/ЧЖ^ЖЖ тя/ко:/хана - но дзиттоку), подразумевавшая ряд тонких особенностей положительного воздействия каждого вида искусств на человека [Там же. С. 179–180, 185–186].

Появление особых ароматических растений в Японии связано с проникновением в VI в. на Японский архипелаг через Китай, Корею и южные тропики целого комплекса разнообразных религиозно-культурных заимствований. Спустя несколько столетий, а именно в эпоху Муромати (1392–1573), когда принципы возжигания благовоний оформились в стройную систему и стало возможно говорить о существовании элитарного искусства, известные японские мастера Сандзёниси Санэтака и Сино Со:син, используя данные по огромному количеству ароматических деревьев, составили классификацию ароматов.

С учетом мест произрастания ароматических растений было выделено шесть сортов по названию шести стран: ЙПЖ кяра (Индия), ЖЩ ракоку (Таиланд, Мьянма), .ъЧ-^^ЙП манака (Малакка, Малазия), 4^4-Ж сумотара (Суматра), ЖЖ гп манабан и Ж ЖЖ сасора (страны Юго-Восточной Азии). Дополнительно были введены еще «пять вкусов» различных ароматов: Ж кан (сладкий), ЙЧ сан (кислый), Ж син (острый), М кан (пересоленный), Ж ку (горький). Все вместе эти названия составили понятие ЛМЗдЖ риккоку - гоми, что буквально означало «шесть стран – пять вкусов» [Дзимбо Хироюки, 2003. С. 441] (рис. 1).

В соответствии с этими представлениями, аромат (ЖШ кяра был определен следующим образом: «Мягкий аромат с легкой горечью. В своей изысканности и изяществе ассоциируется с лучшими представителями аристократии» [Ароматы и искусство ко:до:, 2002. С. 259].

Аромат Ж R ракоку оценивался так: «Терпкий и острый аромат, близкий к сандалу. Обычно немного горьковатый, напоминает о воинах» [Ароматы Японии, 2005. С. 103].

Аромат А-ЖЙП манака трудно поддавался вкусовым определениям. Считалось, что он «источает аромат легкий, чарующий, меняющийся, как настроение женщины с горькими чувствами. Признак хорошего качества, если аромат быстро исчезает» [Ароматы и искусство ко:до:, 2002. С. 259].

Аромат ЖЖША сумотара определялся так: «Кислый. Иногда имеет сходство с кяра, но по достоинству уступает ему» [Там же].

Аромат Ж.-Гг01Ж манабан квалифицировался следующим образом: «Чаще всего сладкий. Аромат грубый, будто бы крестьянский. По своему достоинству уступает другим видам» [Там же]. Любопытно, что в названии этого аромата есть слово набан (искаж. Ж А намбан), что означает племена «южных варваров», с древности обитающих на всей территории ЮгоВосточной Азии. Поэтому место происхождения данного ароматического вещества четко не определено, и в настоящее время само вещество не идентифицируется.

Аромат АЖ Ж сасора был охарактеризован так: «Свежий и кислый. Аромат сасора хорошего качества нередко путают с кяра . Иногда аромат очень легкий и неуловимый» [Ароматы Японии, 2005. С. 103].

В эпоху Эдо (1603–1867) принципы этой классификации получили свое дальнейшее теоретическое обоснование в трудах последователей дзэн-буддизма, которые описывали различные сакральные церемонии с использованием ритуальных возжиганий специальных благовоний, в том числе продолговатых ароматических палочек определенной длины (для отсчета времени).

В настоящее время составление благовоний окончательно превратилось в один из видов изысканного и элитарного искусства, секреты которого дано постичь лишь избранным, однако на уровне массового потребителя по-прежнему остаются популярными ароматические масла и сухие смеси, используемые как в быту, так и в практической ароматерапии.

При этом наибольшей ценностью по-прежнему обладает аромат (ЖШ кяра (санскр. «аромат», «благоухание»). Недаром кусок необычайно ценной древесины этого дерева, завезенный из Китая в годы правления императора Сёму-тэнно (724–749), когда был построен в Нара храм Тодайдзи и установлена знаменитая статуя будды А А Дайбуцу, до сих пор хранится там в национальной сокровищнице Сё:со:ин и называется ААА о:дзюкуко: (букв. «ароматное [дерево] спело-желтого цвета»). Для этого ароматического дерева принято еще одно известное название - МАА рандзятай, что первоначально означало «принимать долгожданный превосходный аромат». Любопытно, что с эпохи Муромати в этом названии стали усматривать скрытые иероглифы названия самого буддийского храма Ж А А Тодайдзи, на территории которого и находится хранилище Сё:со:ин вместе с драгоценной древесиной [Сё:со:ин, 1994. С. 40].

Не будет упрощением сказать, что искусство ко:до: сформировалось на основе наблюдения за неотъемлемыми свойствами ароматических деревьев, в результате чего сложилась особая утонченная система «слушания ароматов», была выработана совершенная техника и придумана масса специального инструментария, обладающего высокой художественностью. Постепенно складывалась целая система ароматических веществ, «ответственных» за ту или иную сферу применения и обладающих целым шлейфом ассоциаций в восточной культуре.

Среди наиболее популярных ароматических веществ, широко используемых в японском искусстве ко:до: с раннего средневековья до настоящего времени, можно выделить вещества животного и растительного происхождения. К растительным относятся анис звездчатый (А |Ж;Ж дайуйкё': ), бензойная смола (ЖЖ'/Ж ансокуко: ), борнеол (А0м рю: но:), гвоздика (J Г тё:дзи), камфора (Ж0м сё:но: ), корица (Ж А кэйхи), ладан (ML Ж ню:ко: ), линг-линг (А/ЖЖ рэйрё:ко: ), мирра (ЖЖ моцуяку), сандал (Н 0г' бякудан), нард (I |'Ж кансё: ), тогда как к веществам животного происхождения - мускус (ЖЖ дзяко: ) и порошок из раковин моллюсков

( [1 # кайко: ). При этом одни вещества используются в медицинских и санитарногигиенических целях как профилактическое средство при многих заболеваниях, другие применяются в качестве специй и приправ в пищевой промышленности, третьи - в практической ароматерапии [Введение в искусство ко:до:, 2003; Тысячелетие благовоний..., 2001; Игра с ароматами, 2008].

К настоящему времени существует множество видов благовоний и способов их изготовления, что обусловлено широким спектром их применения. Благовония изготовляются в виде смесей, брикетов, палочек, конусов, масел, порошка и пудры. Предпочтения того или иного вида зависят от культуры, традиций и сферы использования.

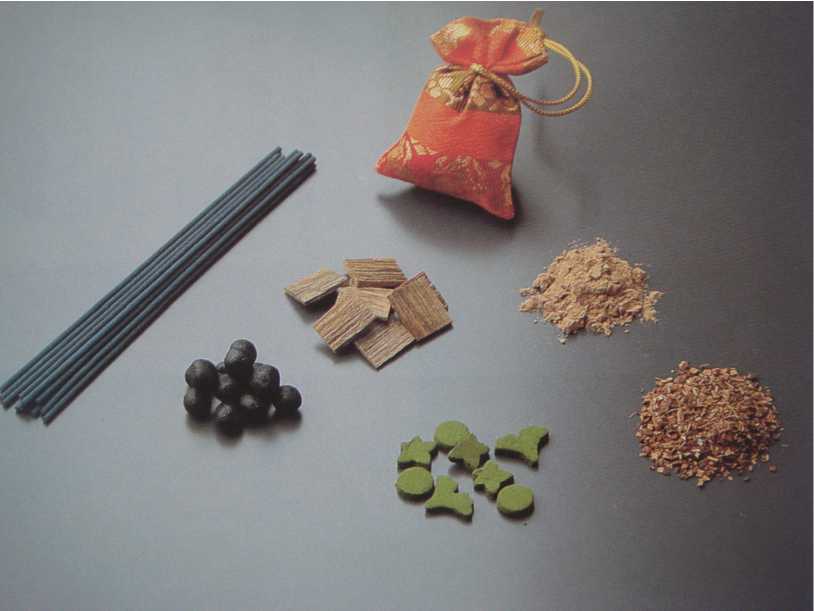

В соответствии со способом и сферой использования в искусстве ко:до: выделяются следующие семь видов благовоний (W LМ ко:-нанасю: ):

|

,Ш# № bp# й# ^v^ |

сэнко: (ароматические палочки); нэрико: (смешанное благовоние); ко:боку (ароматическая древесина); дзуко: (благовония-духи, наносимые на кожу); инко: (ароматические печатки); макко: (ароматическая крошка); ниои-букуро (ароматический мешочек) (рис. 2). |

Ниже следует краткое описание каждого вида благовоний (см.: [Тода Соан и др., 2005;

Введение в искусство ко:до: , 2003] и др.).

Hl^r сэнко: (букв. «ароматические палочки»)

Самый распространенный вид благовоний. Как правило, сэнко: представляют собой палочки разной длины и различаются составом ароматических компонентов. Аромат источает часть, располагающаяся на 2-3 мм ниже горящего участка палочки.

Помимо сэнко: в виде палочек популярны также и гй ^ 5 WW удзумаки-сэнко: (букв. «благовония, закрученные спиралью»). Они используются во время ритуалов погребения, обрядов совершеннолетия, бракосочетания, поклонения предкам, а также в буддийских храмах. Ароматические вещества, широко применяемые в сэнко: , - сандал, криптомерия японская, аквилярия, полынь, аир (ирис), цветки розы, лаванда.

В настоящее время этот вид благовоний применяется повсеместно: и во время буддийского погребального обряда, и во время чайной церемонии, и для отдыха и пр. Длина палочек различается в зависимости от их предназначения. Так, курительные свечи, предназначенные для церемоний в буддийских монастырях, могут источать аромат до 8 часов и достигают в длину 73 см.

Все благовония сэнко: делятся на две большие группы: (3 I 4WW ниой -сэнко: (букв. «благоухающие ароматические палочки»), используемые для эстетических целей, и ^WW суги-сэнко: (букв. «ароматические палочки из криптомерии»), которые используют при поминовении усопших и посещении могил. «Благоухающие палочки» изготовляют с применением (в качестве горючей связующей основы) пудры из коры махила (семейство лавровых, У У O# табу - но ки), которая служит закрепителем аромата, а в качестве ароматизатора используют сандал, корицу, гвоздику и другие вещества. Для создания ароматических палочек из криптомерии YY суги используются молотые листья дерева, сушившиеся в течение трех месяцев.

Отдельным видом сэнко: является ^ЖЙт^ катори-сэнко: - ароматические палочки против москитов.

^t# нэрико: (букв. «смешанное благовоние»)

Это традиционный составной вид благовоний эпохи Хэйан. Различные ароматические компоненты замешивались в разных пропорциях и формовались путем добавления меда и угля, после чего полученные круглые шарики возжигались на специальных керамических подставках или закладывались в пепел очага. Традиция связывает способ изготовления нэри-ко: с именем знаменитого танского монаха Цзяньчжэня Ж^< (яп. Гандзин), основателя одной из школ буддизма, который в 754 г. вместе с буддийскими сутрами доставил в Японию 12 видов ароматических веществ для составления благовоний. В том числе благодаря этому событию в Японии начала формироваться традиция оценивания аромата.

#Ж ко:боку (букв. «ароматическая древесина»)

Пластинки из ароматической древесины, чаще всего квадратные (1 х 1 см), сами по себе аромат не источают. Для наслаждения ароматом такие пластинки обычно разделяют на небольшие кусочки площадью в несколько кв. мм, которые начинают источать аромат при нагревании. Собственно, аромат источает древесная смола, которая образуется благодаря работе бактерий в высохшем дереве. Самостоятельно такие пластинки используются в церемониях РЯ Yr монко: (букв. «слушание аромата») и YYY; сорадаки (букв. «воскурение [ароматов для заполнения] пространства»), где наслаждаются благоуханием чистой ароматической древесины.

^W дзуко: (букв. «наносимое [на кожу] благовоние», или «духи-благовония»)

Благовоние представляет собой мелкую пудру, смешанную из нескольких сортов измельченной ароматической древесины. Предназначено для нанесения на кожу, при взаимодействии с которой издает тонкий и легкий аромат.

Подобные ароматические вещества применяли еще в древней Индии. Получали их из древесины ароматических деревьев с целью устранения неприятного запаха тела. Впоследствии идея такого очищения была воспринята буддизмом, став обязательным элементом некоторых обрядов, проводимых перед буддийскими божествами. Ароматическую пудру дзуко: наноси- ли на статуи Будды и кожу буддийских монахов, что символизировало духовное очищение и защиту от зла.

Хотя ритуал очищения с помощью дзуко: и различается в зависимости от религиозной школы, можно выделить общие принципы использования. Взяв немного порошка, часть его необходимо было положить сначала в рот, затем соединить обе руки, и в конце нанести порошок на грудь. Это символизировало очищение уст, тела и мыслей.

ЕРЖ инко: (букв. «ароматические печатки»)

Этот специфический вид благовоний получают путем помещения хорошо смешанного ароматического сырья в специальную форму-трафарет, спрессовывают и высушивают. Такие формованные печатки начинают источать аромат, если их разогреть на горячем пепле. Особое удовольствие доставляет использование печаток разнообразной расцветки и формы. При изготовлении предпочтение отдается героям и символам национального фольклора, предметам сезонного культа и т. п.

й# макко: (букв. «ароматическая крошка»)

Благовоние представляет собой мелкую крошку из ароматической древесины. Часто выступает основой или закрепителем для составных благовоний нэрико:. Является превосходным горючим материалом, хорошо взаимодействует с водой, образуя вязкую смесь. В прошлом для макко: брали в основном древесину аквилярии и сандала, а сейчас также используют высушенные листья и кору бадьяна, или иллиция анисового (Ж ® Ш Ж сикими-но ки), а также порошок из коры махила из семейства лавровых. Крошку используют в качестве подношений буддийским божествам.

^ V '£§ ниои-букуро (букв. «ароматический мешочек»)

Имеются в виду яркие матерчатые мешочки, куда закладывают различное ароматическое сырье (мускус, гвоздику, сандал, борнеол и пр.). Обычно такие мешочки либо носят с собой, либо хранят в платяном шкафу. В Японии такой вид благовоний появился в связи с распространением буддизма, а с эпохи Хэйан вплоть до эпохи Эдо считался обычной принадлежностью аристократического быта. Аналог европейского саше ( sachet ).

Со времени начала использования благовоний в ритуальных буддийских практиках постепенно была разработана целая система оценивания достоинств и сферы применения того или иного аромата. Через этапы, связанные с использованием благовоний куко: для жертвоприношений в эпоху Нара (710-794) и благовоний ку:ко: для окуривания помещений и одежды в санитарно-гигиенических целях в эпоху Хэйан (794–1185), популяризация искусства ко:до: стала постепенно происходить через игровую практику. Оно стало активно развиваться в русле таких традиционных развлечений хэйанской аристократии, как различные турниры, связанные с понятием#) # Ж моно - авасэ («сопоставление вещей»), когда аналогичные вещи и предметы сравнивались между собой по определенным критериям.

По аналогии с поэтическими турнирами ЖЖЖута-авасэ, цветочными состязаниями Ж ЖЖ хана - авасэ, развлечениями н ЖЖ" каи - авасэ («сложение раковинок моллюсков хамагу -ри») и другими интеллектуальными состязаниями было изобретено новое развлечение ЖЖ Ж Ж" такимоно-авасэ («сопоставление возжигаемых предметов»), считающееся одним из состязаний Ж Ж Ж" ко:-авасэ («сопоставление ароматов»). В состязаниях такимоно-авасэ возжигались благовония ЖЖ нэрико:, приготовленные из различных видов ароматических веществ. Уже с эпохи Нара при этом кроме древесины аквилярии использовались различные ароматические смолы, мирра, мускус, амбра и другие природные компоненты, которые дробили, измельчали и замешивали вместе с медом или сахаром в однородную массу. С начала эпохи Хэйан стали использовать в этом качестве цветы и мякоть сливы, цветы хризантемы, листья лотоса, опавшую осеннюю листву.

С эпохи Камакура по аналогии с чайными соревнованиями litIR? то :тя стали проводить состязания по отгадыванию ароматов RtlW то :ко: [Тода Соан и др., 2005. С. 81]. Участники таких встреч зачастую готовили два или более видов благовоний, располагали их на татами, делились на две команды и поочередно возжигали заготовленные образцы. При этом кроме достоинства ароматов и вкусовых качеств самой композиции необычайно высоко ценилось умение подобрать ей подходящее название, связанное со старинными литературными произведениями, со знаменитыми преданиями или стихами в жанре вака. К середине эпохи Эдо (рубеж XVII–XVIII вв.) оформилось множество самостоятельных вариантов таких методик (их число превышало три сотни), и была разработана техника составления Ш^Г кумико: (букв. «соединение ароматов в группы»). В эпоху Эдо было придумано великое множество комбинаций кумико: , названия большинства из которых были так или иначе связаны с японской классической литературой: с поэтическими антологиями «Хякунин-иссю», «Кокин-вакасю», с повестями «Исэ-моногатари», «Гэндзи-моногатари», с эссе Сэй Сёнагон «Макура-но соси» («Записки у изголовья») и др. В качестве основных тем собраний традиционно выбирались такие темы, как «времена года», «праздники-пожелания», «разное» и пр. [Энциклопедия Цунокава…, 1991. Т. 1. С. 420–459].

При этом во время специальных встреч постоянно изобретались новые виды развлечений кумико: . Этому способствовала давняя традиция создания особой атмосферы, связанной с определением темы каждой встречи, для которой выбирались знаменитые литературные произведения, что в конечном итоге создавало дополнительные условия для предельной эстетизации и намеренной поэтизации процесса возжигания благовоний.

В искусстве ко:до: , достигшем своего расцвета в эпоху Эдо, было изобретено несколько сот комбинаций ароматов кумико: , достоинства которых служили основанием для сравнения и проведения своеобразных соревнований. Название каждого ритуала было приурочено к определенному сезону и, как правило, имело отношение к тому или иному литературному произведению. Результаты таких состязаний записывались поначалу на бумаге, но с наступлением эпохи Эдо было изобретено множество соревновательных игр, где достижения игроков фиксировались правилами, основанными на принципе перемещения особых фигур по специальной подставке i$#J бан -моно / баммоно (букв. «доска» или «предмет на доске»). Участники игры передвигали по размеченной специальным образом доске фигурки кукол, животных, ветки деревьев и цветов в зависимости от удачи или неудачи в угадывании определенного аромата. Тот игрок, чьи фигурки быстрее всех достигали цели, становился победителем (подробнее см.: [Войтишек, 2009. С. 195–200]).

Инструментарий, используемый в играх, заслуживает особого упоминания. Помимо изящно изготовленных и украшенных изысканным орнаментом досок бан - моно, фигурок и различной утвари широко используются особые карточки-плашечки TR^L ко:-фуда («карты аромата»), или I 'R ^^L дзиссюко:-фуда («карты десяти ароматов»). Они предназначены для определения порядка возжигания и прослушивания каждого аромата, а также для ответов при отгадывании того или иного аромата (их опускают в специальный ящичек). На самих карточках символически изображены 10 деревьев и цветов, представляющих своеобразный «растительный код» Японии: слива умэ, ива янаги, ирис сё:бу, вишня сакура, пион бо:тан, бамбук такэ, хризантема кику, сосна мацу, леспедеца хаги, павлония кири (по другой версии, на картах представлены следующие масти: сосна, бамбук, слива, ива, глициния, сакура, хризантема, клен, нарцисс, гвоздика [Энциклопедия Цунокава…, 1991. Т. 1. С. 606]) (рис. 3, а , б ) 1.

При изучении истории развития элитарного искусства составления благовоний важное значение имеет исследование ряда энциклопедических сводов эпохи Эдо (1603–1868), не потерявших своего значения и по сей день. Особенно ценными источниками являются обильно

б

Рис. 3. «Карты десяти ароматов»: а - лицевая сторона с символическим изображением десяти растений; б – обратная сторона с числовыми символами от 1 до 3; с изображением символов «цветы» – «луна»; с иероглифом «кяку / у», обозначающим в церемонии новый вид аромата снабженные иллюстрациями памятники «Сад орхидей искусства ко:до:» (^Ж MzlS «Ко:до: ран-но соно», в 10 свитках, 1737 г.) и «Сливы скромного жилища искусства ко:до:» (ЖЖИ Ж/LW «Ко:до: сидзугая-но умэ», в 15 свитках, 1748 г.), объединяющие все теоретические знания и практические приемы составления композиций ароматов, выработанные к эпохе Эдо. В этих произведениях, ставших к настоящему времени бесценными свидетельствами многовекового опыта наблюдения за благотворными свойствами ароматических растений и веществ, собраны и подробно описаны предметы искусства ко:до:, правила и принадлежности изящных развлечений, использовавшихся в ритуалах, и многое другое [Введение в искусство ко:до:, 2003. С. 37-38; Одзаки Саэко, 2003; Дзимбо Хироюки, 2003. С. 337-342].

В произведении «Сад орхидей искусства ко:до:» дается богатая информация, касающаяся истории заимствования и развития традиции использования ароматических растений и изготовленных из них сложных многокомпонентных благовоний в культурах Восточной и ЮгоВосточной Азии. Помимо этого приводится концепция «десяти добродетелей благовоний», дается анализ 234 видов комбинаций кумико: , среди которых 44 относятся к развлечениям на доске бан - моно, а треть составляют композиции, названия которых напрямую связаны со знаковым произведением японской литературы рубежа X–XI вв. «Повесть о принце Гэндзи». Здесь же дается описание достаточно сложных игр, требующих знаний по классической поэзии и прозе Китая 2.

В настоящее время представители двух основных японских школ искусства ко:до: (ЙЖ Ш Оиэ-рю: и ЖВтШ Сино-рю:) в своей теоретико-практической деятельности во многом руководствуются постулатами и рекомендациями, изложенными именно в этих двух вышеуказанных памятниках. Их дальнейшее тщательное исследование представляется актуальным и необходимым, учитывая новый резкий всплеск в Японии интереса к традиционной культуре, обращение к незыблемым ценностям которой осознается как серьезное противостояние натиску глобализации и влиянию западной масс-культуры.