Искусство конца первого тысячелетия до н.э. в Туве

Автор: Килуновская М.Е., Леус П.М.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 247, 2017 года.

Бесплатный доступ

В конце I тыс. до н. э. в Туве сосуществуют две археологические культуры: уюкско-саглынская (озен-ала-белигский тип памятников) и улуг-хемская, тесно связанная с хунну Монголии и Забайкалья и тесинской культурой Минусинскойкотловины. Для памятников озен-ала-белигского этапа характерно большое количество предметов, выполненных в зверином стиле. Это изделия из золота, костии рога и бронзы. в них сочетаются влияния скифо-сибирского стиля, пазырыкско гоискусства и искусства хунну. В последнее время на территории Центральной Тувы обнаружены новые археологические памятники, содержащие большую серию хуннских бронз, - грунтовые могильники Терезин и Ала-Тей. в первую очередь это ажурные поясные пластины-пряжки, богато декорированные и находящие прямые соответствия в искусстве хунну Монголии, Забайкалья, Южной Сибири, Ордоса и Северного Китая. в иконографии этих пластин находятся соответствия со скифо-сибирским стилем, что позволяет говорить о сложении в конце I тыс. до н. э. особого гунно-сарматского звериного стиля, впитавшего как черты искусства северных варваров, так и Китая.

Тува, могильники, захоронения в срубах, каменные ящики, грунтовые могилы, озен-ала-белигский этап уюкско-саглынской культуры, скифосибирский звериный стиль, художественные бронзы, хунну

Короткий адрес: https://sciup.org/143163935

IDR: 143163935

Текст научной статьи Искусство конца первого тысячелетия до н.э. в Туве

Последние века до н. э. были временем значительных изменений на территории Центрально-азиатского субконтинента в связи с активизацией хунну, вышедших на историческую арену во время правления шаньюев Тауманя и Маодуня. Под давлением хунну происходят глобальные перемещения различных этнических групп от ханьского Китая до эллинистической Греко-Бактрии. В зоне этих влияний оказалось и Саяно-Алтайское нагорье, в пределах которого в бассейне Верхнего Енисея проживали и носители уюкско-саглынской культуры. Все эти события нашли отражение в археологических источниках, в частности в погребальных памятниках. Вследствие смешения носителей разных культур в них появляются импорты: оружие, предметы декоративно-прикладного искусства.

Данные археологии и антропологии позволяют заключить, что в этот период на территории Тувы сосуществовали две археологические культуры – местная уюкско-саглынская и возникшая под воздействием пришлых этносов, которую, вслед за А. Д. Грачом, можно назвать улуг-хемской (Грач, 1971. С. 99, 100). Последний этап уюкско-саглынской культуры получил название озен-ала-белиг-ский. В это время происходят изменения в погребальном обряде: как и в предшествующее время, распространены коллективные захоронения в срубах, но менее глубокие (около 2 м), под головами погребенных лежат каменные плиты – «подушки», по углам – кости жертвенных животных, пол и перекрытие срубов уложены перпендикулярно, а также в могилах обязательно устанавливается керамика. Поражает разнообразие керамических сосудов вазообразной и баночной форм, богато украшенных налепным и расписным орнаментом. С захоронениями в срубах соседствуют погребения в каменных ящиках или склепах c аналогичным инвентарем. В это время широкое распространения получили изделия из железа. Эталонными памятниками озен-ала-белигского этапа можно считать могильники Суглуг-Хем и Хайыракан в Центральной Туве (Семенов, 2003), отдельные захоронения в могильниках Аймырлыг в том же районе, Саглы-Бажи II, Даган-Тэли 1 и Дужерлиг-Ховузу в Западной Туве, Саускен 1, 2 и 3 в долине реки Ээрбек, Оргу-Хову 2 в Уюкской котловине, а также Улангом в Монголии (Там же).

В последние годы был открыт еще один тип памятников – захоронения в ямах с дромосами. С юга, юго-востока или юго-запада в могилу ведет узкий вход, обложенный вертикально поставленными камнями и перекрытый плитами. В одном случае в конце дромоса на уровне перекрытия сруба был уложен оленный камень (об.1 4, могильник Красная Горка 2). Такие захоронения зафиксированы в могильниках Красная Горка 2 на левом берегу Енисея, Саускен 1 и 2 в долине р. Ээрбек и в могильнике Догээ-Баары (раскопки В. А. Киселя) ( Кисель , 2010). По инвентарю и устройству самого захоронения в срубе они также относятся к озен-ала-белигскому этапу, который датируется III–I вв. до н. э. Для могильников Саускен 1, 2 и 3, Оргу-Хову 2 и Красная Горка 2 получены радиоуглеродные даты: 2090 ± 25, 2170 ± 30 и 2370 ± 50 BP соответственно. Кроме данных радиоуглеродного анализа, указывающих на этот временной диапазон, Вл. А. Семеновым был выделен ряд хронологических индикаторов, т. е. вещей, связанных своим происхождением с хунну (или их копий), а также характерные предметы, не известные у хунну, но встречающиеся вместе в одних и тех же комплексах ( Семенов , 2003. С. 76–80). Из числа индикаторов наиболее характерными являются миниатюрные котелки, встречающиеся как в погребениях могильников Суглуг-Хем и Хайыракан, так и в Косогольском кладе, который датируется II–I вв. до н. э. ( Дэвлет , 1980. С. 14). Последний, в свою очередь, включает в себя вещи, характерные исключительно для культуры хунну (ажурные поясные пластины и бронзовые ложечковидные застежки), имитации которых встречаются в Туве (м-к Хайыракан, склеп 5/1). В этом же комплексе есть пятикольчатая бронзовая бляшка и железный нож, аналогии которому, в свою очередь, известны на Иволгинском городище ( Давыдова , 1995. Табл. 186) и в тесинских могилах в Минусинской котловине ( Кузьмин , 2011. Табл. 38; 40).

Хронологические индикаторы позволяют установить верхнюю дату озен-ала-белигского этапа – I в. до н. э.

В тоже время, проанализировав погребения позднего этапа уюкско-саглын-ской культуры, Вл. А. Семенов соотнес их с усунями, которые из Тувы и СевероЗападной Монголии в I в. до н. э. переселились в Семиречье ( Семенов , 2010). Для них характерен определенный вещевой комплекс: железные булавки с шаровидным навершием (иногда плакированные золотом), подвески типа «костылька», расписная и рифленная керамика, медалевидные зеркала с разного типа боковыми ручками (иногда зооморфных очертаний), а также характерные для усуней серьги из золотой и медной проволоки и деревянные столики на четырех ножках. Сюда же входят керамические пряслица, бронзовые прямоугольные пряжки, оселки (впрочем, обычные и для сакских погребений) и наконечники стрел с четырехгранной боевой частью и зажимным насадом, известные по материалам могильника Копчагай III (к-н 20) в Казахстане, которые, вероятно, распространялись в ходе экспансии хунну. Они встречаются как в могильниках хунну в Забайкалье, так и в погребениях позднескифского времени в Туве ( Семенов , 1999).

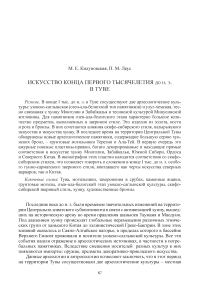

По материалам одного из неграбленых погребений могильника Суглуг-Хем был реконструирован погребальный костюм воина (об. 26, Суглуг-Хем 1) ( Семенов , 1998). Куртка погребенного была украшена золотыми нашивками в виде пантер и подпоясана кожаным поясом с нашитыми на нем обернутыми золотой фольгой раковинами каури и четырьмя большими золотыми пластинами в виде голов кошачьих хищников. Пантеры все показаны скребущими или, лучше сказать, «припавшими к земле» (рис. 1, 16–21 ). Такие фигурки найдены и в могиле 29 Суглгуг-Хема 1 (рис. 1, 22–25 ), где обнаружена пряжка в виде женской фигуры, а также в кург. 1 Оргу-Хову 2 (рис. 1, 26 ). По мнению Е. С. Богданова, собравшего исчерпывающий каталог изображений хищника Центральной Азии, такая иконографическая схема появляется в V–IV вв. до н. э. под влиянием Северного Китая ( Богданов , 2006. С. 58), но в Туве она распространяется на позднем этапе, так как ранее в уюкско-саглынской культуре присутствуют в основном изображения «идущих» хищников. То же можно сказать и о поясных пластинах в виде головы пантеры (рис. 1, 29–31 ). Похожа по стилю и нашивная бляшка в виде свернувшегося в кольцо хищника из того же погребения (рис. 1, 28 ).

На голове погребенного была шапка, обшитая в несколько рядов фигурками грифонов (рис. 1, 1–4 ), с большим орлом в центре (рис. 1, 5 ). Совершенно другая фигура птицы представлена в срубе 14 Суглуг-Хема 1 (рис. 1, 7 ). Она сделана из более толстой золотой фольги, и голова изображена анфас, что отсылает нас к поздним образцам скифо-сибирского стиля и искусству хунну.

Для различных культур скифского облика на евразийском пространстве характерно украшение головных уборов фигурками животных, которые, по-ви-димому, служили знаками самоидентификации. В могильниках Суглуг-Хем, Оргу-Хову, Аймырлыг и др. найдены фигурки стоящих козлов и оленей с высоко поднятой головой и большим рогом (рис. 1, 10–13 ). Они были скульптурными и имели деревянную основу, которая обкладывалась с двух сторон тонкой золотой фольгой. К сожалению, деревянная основа сохранилась только в виде тлена,

Рис. 1. Украшения из золота памятников озен-ала-белигского этапа уюкско-саглынской культуры

1–5, 11, 16–21, 28–31 – об. 26 Суглуг-Хем I; 6, 8, 22–25 – об. 29 Суглуг-Хем I; 7 – об. 14 Суглуг-Хем I; 9, 10 – об. 3 Аймырлыг III; 12 – об. 7 Суглуг-Хем II; 13 – кург. 3 Саглы-Бажи II; 14, 15 – об. 5 Суглуг-Хем II; 26 – кург. 1 Оргу-Хову 2

и фигурки представлены фрагментами фольги. Как и все золотые изделия позднего этапа, они сделаны довольно натуралистично.

Еще одним «знаковым» предметом являются нашивные бляшки с изображением протом в виде оленьих головок с большими ветвистыми рогами, найденные в срубе 5 Суглуг-Хема II и около пос. Туран (рис. 1, 14, 15 ). Такая манера передачи рогов характерна для «сарматского» стиля, представленного в памятниках Южного Урала и Казахстана.

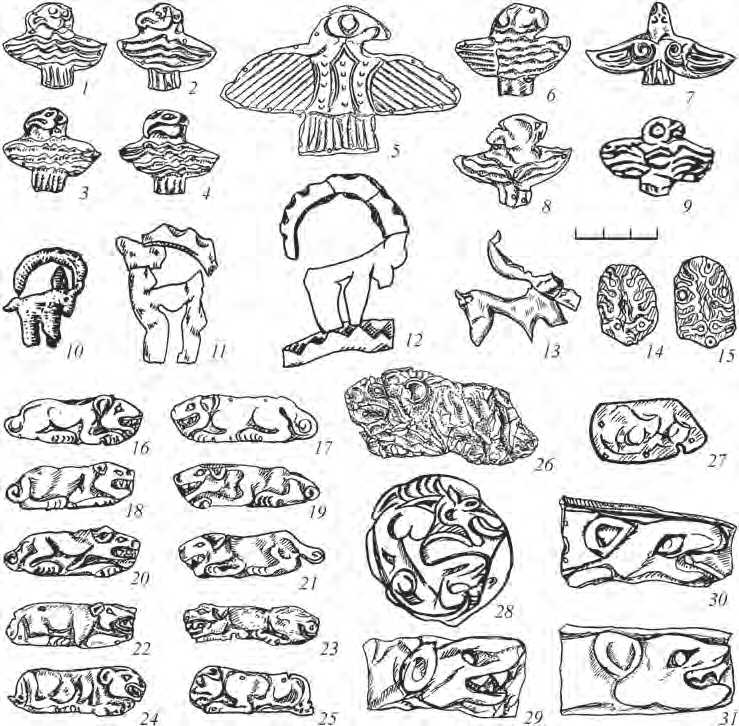

Несмотря на то что в конце I тыс. до н. э. широко распространяется железо, в могильниках озен-ала-белигского этапа обнаружено много предметов, сделанных из бронзы. В первую очередь это зеркала, часть из которых оформлена в зверином стиле: на ручках этих зеркал изображались фигуры животных (рис. 2, 2–4, 9–11). На оборотной стороне ручки имеется петля для подвешивания, на основании чего Е. С. Богданов пришел к справедливому заключению, что они являлись украшением пояса (Богданов, 2006. С. 85). Все эти зеркала местного (центрально-азиатского) производства (Кубарев, 2002. С. 71, 72).

Интересно зеркало из сруба 12 Саглы-Бажи II, где показана борьба двух хищников, один из которых изображен в профиль, а морда другого – в фас (рис. 2, 9 ). Е. С. Богданов предполагает, что это изображения медведей, и сравнивает с изображениями борьбы хищников на бронзовых поясных пряжках из кург. 6 Дужерлиг-Ховузу I (рис. 2, 21, 22 ). В этом же могильнике найдены две бронзовые пряжки в виде идущих хищников, держащих в пасти копытное животное (рис. 2, 19, 20 ). Эти предметы, как и пряжка из кург. 3 Даган-Тели I (рис. 2, 18 ), находят аналогии в искусстве Ордоса и Северного Китая. По-ви-димому, образ идущего тигра с головой копытного распространился от подобных изображений на ордоских бляхах, что, по мнению А. А. Ковалева, связано с перемещением групп населения, возможно лоуфаней, на Саяно-Алтай в IV в. до н. э. ( Ковалев , 1999. С. 77).

Другой тип бронзовых зеркал на одной из сторон имеет процарапанные или гравированные изображения. Здесь мы видим фантастических существ, в которых переплетаются черты хищников и копытных: зеркала из кург. 1 и 2 Мажалыг-Ховузу I, кург. 2 Саглы-Бажи II (рис. 2, 13–15 ) ( Кубарев , 2002. С. 68–70. Рис. 3; Богданов , 2006. С. 86, 87; Суразаков , 1992. С. 50). Особенно интересно зеркало из Мажалык-Ховузу с изображением «тарандра» ( Семенов , 2015. С. 107, 108). Безусловно, на декор данного произведения большое влияние оказало пазырык-ское искусство и ближайшей аналогией являются татуировки на пазырыкских мумиях. Пластика и динамика этого образа находит свое развитие в сценах противоборства животных в искусстве хунну.

С искусством хунну можно связать фигуру яка из сруба 7 Суглуг-Хем II, выполненную на тонкой бронзовой пластине (рис. 2, 1 ). Пластина нашивалась на кожаную основу ( Семенов , 2013. С. 15). Изображение яков не характерно для скифо-сибирского искусства, хотя их фигуры есть среди петроглифов эпохи бронзы. Широкое распространение он получает в бронзовой пластике варварских племен Северного Китая и Ордоса с III в. до н. э., что, возможно, связано с тибетским влиянием.

Бронзовые поясные рамчатые пряжки в озен-ала-белигских памятниках декорировались достаточно редко. Однако имеющиеся экземпляры поражают своим изяществом и целостностью форм. Так, пряжка из кург. 1 Даган-Тели I представляет собой голову хищника, вписанную в овальную форму предмета (рис. 2, 5 ), а пряжки из сруба 7 Суглуг-Хема II и Аймырлыга – фигуры козерога и лани, переданные с перевернутым крупом; при этом передняя нога служит для крепления к ремню, а застегивался ремень между загнутой наверх задней ногой и рогом (рис. 2, 7, 8 ). В них нет ничего лишнего, и форма отчасти диктует художественное содержание. Такой же лаконичностью отличается и бронзовая поясная заклепка из кург. 8 Суглуг-Хема II, на которой протомы козерога объединяются общим рогом с отростками в виде нервюр (рис. 2, 5 ), что находит полные

Рис. 2. Изделия из бронзы из памятников озен-ала-белигского этапа уюкско-саглынской культуры

1, 2, 4, 16, 17 – об. 7, 13, 3, 29 Суглуг-Хем I; 3, 7 – об. 7, 6 Суглуг-Хем II; 5, 10, 18 – кург. 1, 2, 3 Даган-Тели I; 9, 14 – кург. 12 и 2 Саглы-Бажи II; 11 – кург. 1 Аймырлыг II; 12 – Туран; 13, 15 – кург. 2 и 1 Мажалыг-Ховузу I; 19–22 – кург. 2 Дужерлиг-Ховузу I аналогии в оформлении ручки на зеркале из Минусинской котловины (Кубарев, 2002. Рис. 8, 1). Хуннским импортом является пряжка с головками грифонов из могильника Туран (случайная находка), точная аналогия которой найдена в могиле 86 Дырестуйского могильника (Давыдова, Миняев, 2008. С. 62).

Нужно еще остановиться на бронзовых наконечниках ремней в виде головок ланей из сруба 29 Суглуг-Хема I и кург. 4 Красной Горки 2 (рис. 2, 16, 17 ). Они сделаны по одному образцу и по своему облику напоминают ложечковидные подвески из памятников хунну, которые также представляют собой головки лани, утратившие детализацию (рис. 4, 3 ). Возможно, «скифские» экземпляры послужили для них образцами. В том же стиле выполнен и костяной наконечник ремня из кург. 8 Саглы-Бажи II.

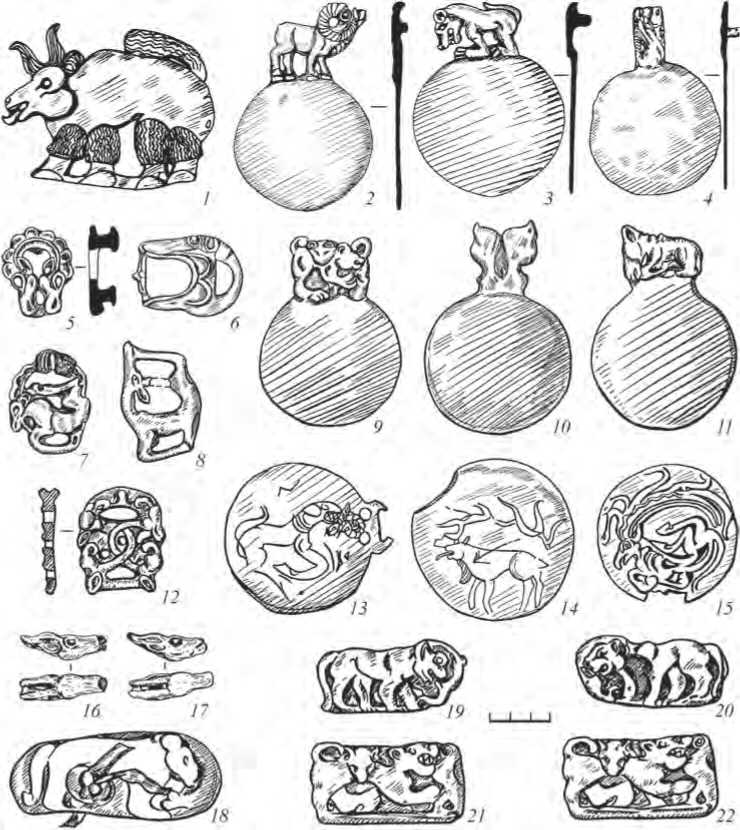

Особая категория, свидетельствующая о высоком развитии искусства в позднескифское время (а не о его угасании, как это принято утверждать), – это изделия из кости и рога. Костяные изделия украшены резными изображениями животных и различными орнаментами. Здесь представлена серия небольших цилиндрических предметов с отверстиями по одному из краев. В ходе раскопок сруба № 15 озен-ала-белигского этапа на могильнике Саускен 3 было установлено, что эти предметы служили горлышками кожаных сосудов (рис. 3, 17 ). В данном случае мы видим объемную фигуру пантеры или льва с оскаленными зубами, подобные которой представлены на костяных наконечниках плетей (?) из Аймырлыга и Турана (рис. 3, 24, 25 ). Внутри «бочоночка» была деревянная пробка от сосуда. Самое большое количество таких предметов найдено в могильнике Аймырлыг (рис. 3, 18–22 ), где на них нанесены тонкой резьбой сцены терзания, напоминающие стиль «загадочных картинок», который зародился в Туве в раннескифское время и характеризуется тем, что фигуры животных вписываются друг в друга, заполняя все пространство. Обломок такого изделия найден и в срубе 8 Суглуг-Хема II (рис. 3, 26 ).

Замечательными образцами косторезного искусства являются накладки на гребень из кург. 8 Саглы-Бажи II (рис. 3, 6 ). На одной воспроизведены два архара с подогнутыми под брюхо ногами, на другой – две лошади с «вывернутым крупом», т. е. задняя нога закинута на спину. Фигуры вписаны в прямоугольную форму, тела заполнены Ѕ-овидными линиями, а в свободное пространство вписаны головки грифонов или изогнутые линии. Безусловно, такой предмет возник под влиянием пазырыкской культуры, с которой саглынская культура была в тесном контакте. В этом же стиле сделана костяная пряжка с изображением сцены терзания кошачьим хищником копытного, обломок которой найден в срубе 5 Суглуг-Хема II (рис. 3, 16 ), а также пряжка из кург. 3 Даган-Тели I (рис. 3, 5 ). Нужно остановиться еще на парных пряжках из Аймырлыга в виде горных козлов с «вывернутым» крупом, к которым сзади примыкают в одном случае фигура лошади, а в другом – козла (рис. 3, 2, 3 ).

Во многих комплексах конца I тыс. до н. э. встречены большие костяные пряжки, часто украшенные геометрическим орнаментом. Они, как правило, парные. В основном на них нанесен циркульный орнамент (сруб 6 Суглуг-Хема 1, кург. 2 Даган-Тели I), а на пряжках из кург. 4 Хайыракана вырезанные точки вписаны в круги и полуокружности и образуют сложный декор (рис. 3, 7, 10–13 ). На пряжках из Аймырлыга вырезаны фигуры животных, напоминающие

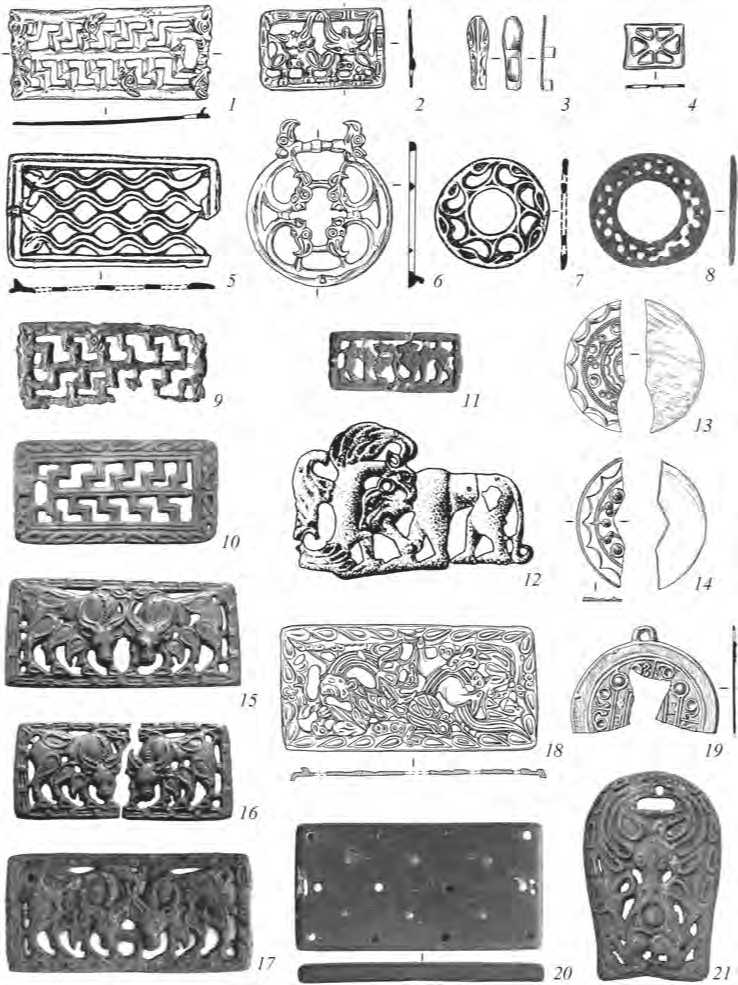

Рис. 3. Изделия из кости и рога озен-ала-белигского этапа уюкско-саглынской культуры

1, 12, 13 – об. 29 и 6 Суглуг-Хем I; 2, 3 – кург. 29Б Аймырлыг XXVII; 4 – кург. 2 Дужерлиг-Ховузу I; 5, 7, 18 – кург. 3, 2 и 1 Даган-Тели I; 6 – кург. 8 Саглы-Бажи II; 8, 14, 15, 25 – Аймырлыг; 9–11 – кург. 4 Хайракан I; 16, 26 – об. 5 и 8 Суглуг-Хем II; 17 – об. 515 Саускен 3; 19, 20 – об. 4 и 6 Аймырлыг VII; 21 – Аймырлыг XXXI; 22 – об. 3 Аймырлыг III; 23 – об. 4 Аймырлыг VIII; 24 – Туран изображения на зеркалах (рис. 3, 8, 14, 15). На двух парных пряжках изображены змеи. Что особенно интересно, на одной змеи обозначены волнистыми, а на другой – ломаными линиями. Аналогии этой традиции прослеживаются в бронзовых пластинах хунну с решетчатым орнаментом. Эти пластины достаточно широко представлены среди сибирских ажурных бронз и делятся на две группы: с волнистой решеткой, которую образуют плавно извивающиеся туловища четырех змей, и с геометрическим узором из вписанных в рамку прямых и изогнутых линий (Дэвлет, 1975). По-видимому, обе группы семантически связаны и узор на бляхах второй группы – следствие тенденции к геометризации, свойственной для искусства хунну (Миняев, 1995). Такие поясные бляхи были обнаружены нами при раскопках могильников хуннского времени Терезин и Ала-Тей (Leus, 2011. Р. 525, 530, 536; Леус, Бельский, 2016. С. 95, 100) (рис. 4, 1, 5, 9, 10). Их аналогии встречаются на Среднем Енисее: в Косогольском кладе, в могильнике Тепсей (Пшеницына, 1979. С. 79. Рис. 52) и среди случайных находок в Минусинской котловине (Дэвлет, 1980. Рис. 6. Табл. 13; 14). Также они известны в Забайкалье (Давыдова, Миняев, 2008. Рис. 100).

Из могильника Суглуг-Хем I (сруб 29) происходит еще одна костяная поясная пряжка с изображением женской фигуры (рис. 3, 1 ). Этот памятник кочевнического искусства пока не находит аналогий ни в скифской, ни в гуннской традиции, хотя на могильнике Дужерлиг-Ховузу найдена подвеска, где лицо воспроизведено так же схематично, как на суглуг-хемской пряжке. В поздних комплексах Аймырлыга найдены вырезанные из бересты антропоморфные фигурки ( Чугунов , 2012. С. 26. Кат. 38, 42). Возможно, перед нами свидетельства изменения мифологических воззрений на рубеже тысячелетий, когда происходит сложение шаманизма, для которого характерна антропоморфизация потусторонних сил, воплотившаяся в онгонах, олицетворяющих духов, населяющих миры.

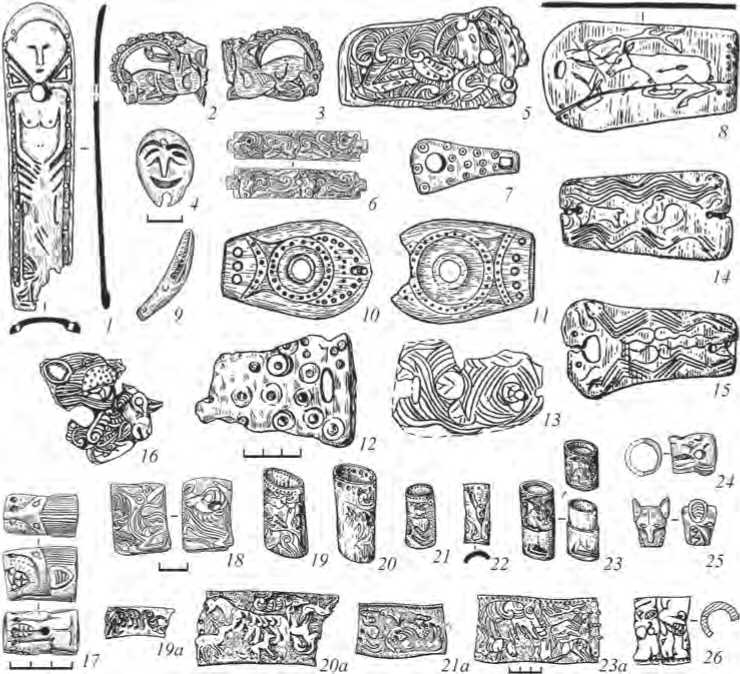

В последние годы на территории Тувы были обнаружены новые археологические памятники эпохи хунну. Все они находятся на левом берегу Улуг-Хема (Верх. Енисея)2, на берегу Саяно-Шушенского водохранилища или на затапливаемых им участках. Первым был открыт могильник Терезин, где в 2007–2010 гг. П. М. Леусом было раскопано 15 погребений, большая часть из которых была разрушена водохранилищем ( Леус, Бельский , 2016). Эти погребения представляют собой скопления каменных плит, составлявших когда-то конструкции каменных ящиков, в которых совершались захоронения. По сохранившимся останкам можно установить «скифскую» позу погребенных – с подогнутыми ногами на боку или на спине. В могилах была керамика кувшинообразной формы с вертикальным лощением и квадратным штампом от поворотного круга на дне, которая находит аналогии в памятниках хунну в Забайкалье ( Давыдова , 1995. Табл. 179; 1996. Табл. 140), костяные накладки на сложносоставной лук хуннского типа, разнотипные костяные наконечники стрел, в том числе с расщепленным насадом; сильно коррозированные железные предметы – детали пояса, ожерелья, бусы, подвески, в том числе интересная подвеска из медвежьего когтя, внешне напоминающая ступню человека. Бронзовый ложечковидный наконечник ремня (рис. 4, 3 ) также является типичной находкой для хуннских памятников.

В целом могильник Терезин можно датировать II–I вв. до н. э., что подтверждают и полученные АМЅ даты (2044, 2066 и 2085 ± 30 BP).

Ханьские зеркала и их фрагменты находят в Туве в могильниках позднескифского времени и эпохи хунну как в виде местных копий, так и китайских оригиналов, что подтверждается и результатами металлографического анализа ( Хаврин , 2016. С. 105, 107). В Терезине обнаружен фрагмент оригинального китайского зеркала (рис. 4, 13 ), относимого к династии Западная Хань (206 г. до н. э. – 9 г. н. э.), и обломок местной копии однотипного зеркала (рис. 4, 14 ). Здесь же

Рис. 4. Находки эпохи Хунну из Тувы

1–7, 9, 13–16, 18, 19 – Терезин; 8, 10, 11, 17, 20, 21 – Ала-Тей; 12 – Урбюн III 1–19, 21 – бронза; 20 – камень найдены три фрагмента местной копии китайского зеркала с боковой петелькой, не характерной для ханьских зеркал (рис. 4, 19). Очевидно, что петелька добавлена местными мастерами в процессе отливки копии зеркала.

Второй могильник – Ала-Тей – находится в 4,5 км от Терезина, выше по течению Енисея. На нем пока обнаружено 33 непотревоженных грунтовых погребения, это каменные ящики и захоронения в узких ямах, в некоторых случаях с каменной обкладкой и остатками деревянных конструкций. Большинство погребенных лежат вытянуто на спине, как и в могильниках хунну Забайкалья и Монголии, а также в тесинской культуре Минусинской котловины. Но есть и погребения на спине с подогнутыми ногами. В каждой могиле в головах погребенного стоял лепной сосуд баночной формы. Предметов вооружения не найдено, но обнаружены украшения пояса и одежды, бусы, подвески и серьги, копии китайских зеркал и их фрагменты. В одном из погребений найдено целое бронзовое зеркало с китайской иероглифической надписью «Когда смотрю на небо, постоянно думаю о правителе». Такое же зеркало находится в Минусинском музее ( Лубо-Лесниченко , 1975. С. 118, 119) и происходит из могильника у Есинской МТС ( Вадецкая , 1999. С. 245. Табл. 95). В двух погребениях зафиксированы in situ пояса, украшенные бронзовыми моделями раковин каури и китайскими монетами у-шу (что дает нам terminus post quem 118 г. до н. э. – первый год введения этих монет в оборот в Китае). Аналогии таким поясам известны, например, пояс с копиями каури из глинистого известняка в Иволгинском могильнике ( Давыдова , 1996. С. 52. Табл. 29; Brosseder , 2011. P. 374, 375). Этот памятник также предварительно датируется II–I вв. до н. э.

Наибольший интерес представляют найденные в могильниках Терезин и Ала-Тей бронзовые ажурные пряжки с изображением зооморфных и геометрических орнаментов – настоящие шедевры искусства обработки металла ( Ки-луновская и др. , 2014). Кроме описанных выше пряжек с решетчатым орнаментом нужно отметить пластины с парными изображениями идущих навстречу друг другу яков (рис. 4, 15–17 ). Подобные большие поясные пластины с изображением двух противостоящих быков, или яков, известны главным образом на территории Минусинской котловины, откуда происходит несколько целых пряжек и фрагментов (всего 19 экз.), в основном это случайные находки ( Дэв-лет , 1980. С. 20, 21). Такая пряжка найдена в могильнике эпохи ранней Хань (II–I вв. до н. э.) на северо-востоке провинции Ляонин в Манчжурии ( Kost , 2014. P. 221. Pl. 17), несколько случайных находок происходят, вероятно, с территории Внутренней Монголии ( Brosseder , 2011. P. 419; Bunker, Rawson , 1990. Cat. Nr. 222). Для одного из погребений с такой пряжкой на могильнике Ала-Тей получена радиоуглеродная дата 2092 ± 27 BP.

На двух пряжках из Терезина представлена геральдически поставленная пара яков в фас, с опущенными листовидными ушами и поднятыми рогами (рис. 4, 2 ). Характерной особенностью этих изделий является то, что у быка, стоящего слева, рог загнут и сомкнут с обрамляющей композицию рамкой, что позволило мастеру оформить петельку для застегивания пояса .

Одна из поясных пряжек по своей конструкции находит аналогию в Ивол-гинском могильнике (погр. 120) (Давыдова, Миняев, 2008. С. 104). Это ажурная пряжка диаметром 8,5 см, имеет внутри кольца 9 фигурных отверстий, образованных четырьмя головками ушастых грифонов на длинных изогнутых шеях (рис. 4, 6).

Другая пряжка-пластина из могильника Терезин длиной 13,5 см и шириной 6,5 см, обрамленная бордюром из листьев деревьев, содержит сцену борьбы двух тигров с драконом (рис. 4, 18 ). Подобные парные пластины из бронзы известны в Забайкалье: пара из погр. № 100 Иволгинского могильника ( Давыдова , 1996. Табл. 30; Давыдова, Миняев , 2008. Рис. 105), но их размер немного меньше (12,0 × 6,1 см), что свидетельствует об отливке по разным матрицам, однако сама иконография была хорошо известна литейщику. Две пряжки происходят из могилы № 5 могильника Булак в Восточном Забайкалье ( Кириллов и др. , 2000. Рис. 63); одна пряжка – из погр. № 4 на острове Осинском (Братское водохранилище). В этом же погребении были обнаружены две парные пряжки с геометрическим орнаментом и головами животных, аналогичные нашей пряжке из погр. № 5 Терезина в Туве ( Смотрова , 1982. С. 106; 1991. С. 140–141. Рис. 58). Фрагмент еще одной пряжки из коллекции Адрианова хранится в Государственном Эрмитаже ( Дэвлет , 1980. Табл. 11). Место находки неизвестно, но вероятнее всего – это Южная Сибирь или Монголия. Еще две бронзовые пряжки хранятся в США в частных коллекциях: одна в коллекции Артура Сек-лера ( Bunker , 1997. P. 274, 275. No. 242) и еще одна – в другой частной коллекции ( Bunker , 2002. No. 105). Место находки этих пряжек точно неизвестно, возможно это Монголия. Две массивные литые (неажурные) пряжки из золота с инкрустациями из бирюзы, кораллов и янтаря были обнаружены при раскопках в кург. 1 (мог. 2) Сидоровки в Омском Прииртышье ( Матющенко, Татау-рова , 1997. С. 48, 72, 73. Рис. 27; Bunker , 2002. Fig. 45). Не менее интересный вариант такой пряжки изготовлен из темного серо-зеленого нефрита и хранится в коллекции сэра Джозефа Хотунга в Великобритании ( Rawson , 1995. Р. 311, 312. No. 23:1; Bunker , 2002. Р. 134. No. 106). Ее точное местонахождение неизвестно, но подобный тип нефрита добывается только в Северной Монголии, западнее Хангайских гор ( Linduff , 1997. Р. 88).

В искусстве гунно-сарматского времени широко распространены сцены противоборства грифона и тигра, или одновременное их нападение на яка и друг на друга, или грифона, волка и тигра, борющихся между собой за добычу. Такая пластина была найдена в исследованном Д. Г. Савиновым могильнике Урбюн III ( Савинов , 1969), в 6 км от Терезина. Это бронзовая поясная пряжка на деревянной основе с изображением противоборства грифона и тигра (рис. 4, 12 ). Аналогии ей известны из раскопок в Северном Китае и Монголии, а также в частных коллекциях ( Brosseder , 2011. Р. 421, 422). Стилистически схожая резная пластина из стеатита хранится в Британском музее ( Rawson , 1995. Р. 311).

В могильнике Ала-Тей найдена уникальная большая пряжка с изображением быка анфас (рис. 4, 21 ). Стилистически она похожа на пряжки с быками из Ордоса ( Kost , 2014. Pl. 6) и на пряжку с изображением нападения рыси на горного барана из Дырестуйского могильника ( Давыдова, Миняев , 2008. С. 97, 98).

В одном из погребений могильника Ала-Тей найдена поясная пряжка с изображением двух верблюдов-бактрианов, объедающих листья с растущего между ними деревца или куста (рис. 4, 11). Несколько случайных находок аналогичных пряжек происходят из Северного Китая, половина такой пряжки найдена при раскопках могильника Даодуньцзы (Дэвлет, 1980. Рис. 2, 2; Kost, 2014. Pl. 23).

Небольшие подпрямоугольные шестилучевые бронзовые бляшки (рис. 4, 4 ) можно назвать «стандартными» поясными украшениями в Терезине и Ала-Тее. Они встречены в нескольких погребениях, а также в виде случайных находок. Их аналогии известны в одном из погребений могильника Даодуньцзы в китайской провинции Нинся ( Pan , 2011. P. 465. Fig. 3) а также среди вещей Косоголь-ского клада на юге-западе Красноярского края ( Дэвлет , 1980. С. 16. Рис. 6, 30 ). Также стандартными для хуннских погребений можно назвать большие бронзовые ажурные кольца (рис. 4, 7, 8 ), являвшиеся частью поясного набора. Они найдены и в Терезине и в Ала-Тее и имеют четкие аналогии в памятниках хунну Монголии и Забайкалья.

Интересна серия поясных пластин из могильника Ала-Тей, сделанных из глинистого сланца и декорированных цветными вставками. Одна из них имеет внушительный размер (18 × 9 см) и инкрустирована вставками из кораллов, бирюзы и перламутра (рис. 4, 20 ). Подобные пластины известны в Забайкалье, но в большинстве случаев они повреждены, а цветные вставки в них утрачены. В качестве примера можно привести большую пряжку с геометрическим орнаментом из поселения Дурены в Забайкалье, где сохранились некоторые вставки из бирюзы ( Давыдова, Миняев , 2008. С. 44), большие и маленькие пластины из Иволгинского могильника ( Давыдова , 1996. Табл. 31; 40; 43; 45) и Иволгин-ского городища ( Давыдова , 1995. Табл. 16; 53; 148; 157). В Туве подобные изделия ранее не встречались.

В могильниках хунну в Туве нет предметов, оформленных в скифо-сибирском стиле, так же как и на могильниках озен-ала-белигского этапа нет ажурных поясных блях, хотя есть отдельные вещи, которые можно соотнести с хунну или где чувствуется влияние пришлой культуры, но которые не могут быть украшениями погребального костюма. Однако эти памятники почти одновременны, так как на основании выделенных хронологических индикаторов и данных 14С некоторые озен-ала-белигские могилы можно датировать I в. до н. э. В то же время на могильниках, которые можно связать с хунну, продолжает существовать «скифский» обряд погребения с подогнутыми ногами в каменных ящиках.

Можно предположить, что в это время (II–I вв. до н. э.) в Центральной Туве, в ключевом месте у входа Енисея в Саянский каньон (традиционный исторический путь из Тувы в Минусинскую котловину), появились новые группы населения, чей первоначальный приход был связан с северной экспансией Хунну. Это могли быть как сами Хунну (тем более что в Туве известны захоронения хуннской знати – могильник Бай-Даг II, расположенный примерно в 40 км к востоку от Ала-Тея), так и какие-то иные связанные с ними племена. Произошла постепенная, но относительно быстрая культурная ассимиляция основной части оставшегося здесь скифского населения. Именно в это время в Туве появляются большие бронзовые поясные пряжки-пластины, принесенные новым населением, и возникает традиция их изготовления (большинство бронзовых предметов из могильников Терезин и Ала-Тей, вероятно, местного производства). Эти яркие, высокохудожественные изделия появляются в Туве на короткий срок

(возможно, в течение жизни 2–3 поколений) и маркируют непосредственно эпоху смены культурных традиций и ее активных участников – носителей материальной культуры Хунну. В искусстве уюкско-саглынской культуры на позднем этапе прослеживаются отдельные черты искусства хунну, в то же время в памятниках хунну мы видим некоторые черты, воспринятые из скифо-сибирского звериного стиля. Возможо, в результате слияния двух культур появилась кокэль-ская культура.

Археологические памятники этого периода можно, вслед за А. Д. Грачом, называть улуг-хемской культурой. Она отражает именно переходную эпоху (от скифского к гунно-сарматскому, или хунно-сяньбийскому, времени) и характеризуется различными типами погребального обряда с преобладанием материальной культуры Хунну, что особенно ярко выражено наличием китайских импортов и предметами декоративно-прикладного искусства.

Список литературы Искусство конца первого тысячелетия до н.э. в Туве

- Богданов Е. С., 2006. Образ хищника в пластическом искусстве кочевых народов Центральной Азии. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. 240 с.

- Вадецкая Э. Б., 1999. Таштыкская эпоха в древней истории Сибири. СПб: Петербургское Востоковедение. 440 с.: ил. (Archaeologica Petropolitana; VII).

- Грач А. Д., 1971. Новые данные о древней истории Тувы//УЗТНИИЯЛИ. Вып. XV. Кызыл. С. 93-107.

- Давыдова А. В., 1995. Иволгинский археологический комплекс. Т. 1: Иволгинское городище. СПб: АзиятИКА. 94 с., 188 табл. (АПС; вып.1.)

- Давыдова А. В., 1996. Иволгинский археологический комплекс. Т. 2: Иволгинский могильник. СПб: Петербургское Востоковедение. 176 с. (АПС; вып. 2.)

- Давыдова А. В., Миняев С. С., 2008. Художественная бронза хунну. Новые открытия в России. СПб: Гамас. 120 с.

- Дэвлет М. А., 1975. Сибирские решётчатые бронзовые пластины//Археология Северной и Центральной Азии. Новосибирск. С. 150-155.

- Дэвлет М. А., 1980. Сибирские поясные пластины II в. до н. э. -I в. н. э. М.: Наука. 65 с. (САИ; Д. 4-7.)

- Килуновская М. Е., Леус П. М., Семенов Вл. А., 2014. Художественное литье эпохи ранних кочевников Тувы//Тува -в беге времени: каталог выставки. М.: ВМДПНИ. С.62-68.

- Кириллов И. И., Ковычев Е. В., Кириллов О. И., 2000. Дарасунский комплекс памятников. Восточное Забайкалье. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. 176 с.

- Кисель В. А., 2010. Закат скифской эпохи в Туве: единство и противоборство культур //Новые исследования Тувы: электронный информационный журнал. № 1. Режим доступа: http://www.tuva.asia/journal/issue_5/1434-kisel.html. Дата обращения: 11.06.2017.

- Ковалев А. А., 1999. О связях населения Саяно-Алтая и Ордоса в V-III вв. до н. э.//Итоги изучения скифской эпохи Алтая и сопредельных территорий. Барнаул: Алтайский гос. ун-т. С.75-82.

- Кубарев В. Д., 2002. Древние зеркала Алтая//АЭАЕ. № 3 (11). С. 63-77.

- Кузьмин Н. Ю., 2011. Погребальные памятники хунно-сяньбийского времени в степях Среднего Енисея. Тесинская культура. СПб: Айсинг. 456 с.,

- Леус П. М., Бельский С. В., 2016. Терезин I -могильник эпохи хунну в Центральной Туве//АВ. Вып. 22. СПб. С. 93-104.

- Лубо-Лесниченко Е. И., 1975. Привозные зеркала Минусинской котловины. М.: Наука. 170 с.

- Матющенко В. И., Татаурова Л. В., 1997. Могильник Сидоровка в Омском Прииртышье. Новосибирск: Наука. 198 с.

- Миняев С. С., 1995. Новейшие находки художественной бронзы и проблема формирования геометрического стиля в искусстве сюнну//АВ. №4. СПб. С. 123-136.

- Пшеницина М. Н., 1979. Тесинский этап//Комплекс археологических памятников у горы Тепсей на Енисее. Новосибирск: Наука. С. 70-88.

- Савинов Д. Г., 1969. Погребение с бронзовой бляхой в Центральной Туве//КСИА. Вып. 119. С.104-108.

- Семенов Вл. А., 1998. Вооружение и воинский костюм скифов Тувы//Военная археология. СПб: ГЭ. С.160-163.

- Семенов Вл. А., 1999. Синхронизация памятников хунну Забайкалья и поздних скифов Тувы и Северо-Западной Монголии//Изучение культурного наследия Востока. СПб: Европейский дом. С.117-121.

- Семенов Вл. А., 2003. Суглуг-Хем и Хайыракан -могильники скифского времени в Центрально-Тувинской котловине. СПб: Петербургское востоковедение. 240 с.

- Семенов Вл. А., 2010. Усуни на севере Центральной Азии//АЭАЕ. № 3 (43). С. 99-110.

- Семенов Вл. А., 2013. Искусство восточных варваров в I тыс. до н. э.//Проблемы развития зарубежного искусства. СПб: СПбГАИЖСА им.Репина. С. 3-19.

- Семенов Вл. А., 2015. Искусство варварских племен. СПб: НП-Принт. 400 с.

- Смотрова В. И., 1982. Находки бронзовых ажурных пластин в Прибайкалье//Проблемы археологии и этнографии Сибири. Иркутск: Иркутский ун-т. С. 106-107.

- Смотрова В. И., 1991. Погребение с ажурными пластинами на острове Осинском (Братское водохранилище)//Палеоэтнологические исследования на юге Средней Сибири. Иркутск: Иркутский ун-т. С. 136-143.

- Суразаков А. С., 1992. Космогония в орнаментации зеркал скифского времени//Проблемы изучения истории и культуры Алтая и сопредельных территорий. Горно-Алтайск: Горно-Алтайский гос. ун-т. С.49-53.

- ХАВрин С. В., 2016. Металл эпохи Хунну могильника Терезин I (Тува)//АВ. Вып. 22. СПб. С.105-107.

- Чугунов К. В., 2012. Ранние кочевники Центральной Азии и Южной Сибири в I тыс. до н. э.//Кочевники Евразии на пути к империи. Из собрания Государственного Эрмитажа: каталог выставки. СПб: Славия. С.19-49.

- Brosseder U., 2011. Belt Plaques as an Indicator of East-West Relations in the Eurasian Steppe at the Turn of the Millennia//Xiongnu Archaeology: Multidisciplinary Perspectives of the first Steppe Empire in inner Asia. Bonn: Vor-und Frühgeschichtliche Archäologie Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. P. 349-424. (Bonn Contributions to Asian Archaeology; 5.)

- Bunker E., 1997. Ancient bronzes of the eastern eurasian steppes from the Arthur M. Sackler collections. New York: Arthur M. Sackler Fondation. 401 c.

- Bunker E., 2002. Nomadic Art of the eastern eurasian steppes. New York: The Metropolitan Museum of Art. 233 p.

- Bunker, E., Rawson, J., 1990. Ancient Chinese and Ordos bronzes. Hong Kong: The Royal Asiatic Ceramic Society. 362 p.

- Kost C., 2014. The Practice of Imagery in the Northern Chinese Steppe (5th-1st centuries BCE). Bonn: Vor-und Frühgeschichtliche Archäologie Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. 262 p. (Bonn Contributions to Asian Archaeology; vol. 6.)

- Leus P., 2011. New finds from the Xiongnu period in Central Tuva//Xiongnu Archaeology: Multidisciplinary Perspectives of the first Steppe Empire in inner Asia. Bonn: Vor-und Frühgeschichtliche Archäologie Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. P. 515-536. (Bonn Contributions to Asian Archaeology; 5.)

- Linduff K., 1997. An archaeological overview//Bunker E. Ancient bronzes of the eastern eurasian steppes from the Arthur M. Sackler collections. New York: Arthur M. Sackler Fondation. P. 18-98..

- Pan Ling, 2011. Summary of Xiongnu sites in Northern China//Xiongnu Archaeology: Multidisciplinary Perspectives of the first Steppe Empire in inner Asia. Bonn: Vor-und Frühgeschichtliche Archäologie Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. P. 463-474. (Bonn Contributions to Asian Archaeology: 5.)

- Rawson J., 1995. Chinese Jade from the Neolithic to the Qing. London: British Museum Press. 463 p.