Исламизация в количественном измерении центрально азиатских государствах

Автор: Шеров Ш.Б., Курбанова Н.У.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Исторические науки и археология

Статья в выпуске: 10-1 (61), 2021 года.

Бесплатный доступ

В статьи проанализировано о после обретение независимости во всех постсоветских центральноазиатских государствах: Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане в условиях утраты прежней идеологии, идет процесс исламизации с разными темпами, в зависимости от выстроенной модели государственно-исламских отношений. Все они декларируют светскость и демократизм, являются поликонфессиональными, полиэтничными государствами. Имеются как сходные, так и различные процессы, как положительные, так и негативные, протекающие в постсекулярных условиях. Ислам продолжает оказывать существенное влияние на образ жизни большого числа граждан, соответственно на развитие общества, он меняет ценностный контекст жизнедеятельности, форматирует новую идентичность и т д. Сравнительный анализ показывает, что в Кыргызстане большое количество исламских религиозных институтов, несмотря на относительно небольшое население Центральной Азии. Как островок демократии в Кыргызстане либеральные ценности включены в религиозную политику. В других странах, особенно в Туркменистане, проводимая религиозная политика противоречит Конституции.

Религия, модель, ислам, светскость, концепция, образование, конституция

Короткий адрес: https://sciup.org/170188318

IDR: 170188318 | DOI: 10.24412/2500-1000-2021-10-1-47-51

Текст научной статьи Исламизация в количественном измерении центрально азиатских государствах

Начиная с 90-х гг. ХХ в., после распада СССР и крушения тоталитарноатеистической модели государственноконфессиональных отношений во всех постсоветских центральноазиатских государствах Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Туркменистане, Кыргызстане начался закономерный процесс реисламизации. Суверенные государства стали строить свои специфические взаимоотношения с исламом в зависимости от сложившихся условий.

Вместе с исламом, возникли различные варианты культурных, политических, социальных парадигм, каждая из которых начала претендовать на какую-то всеобъ-емлемость.

Сегодня все вышеперечисленные государства декларируют светскость государства, их Конституции гарантируют свободу вероисповедания и убеждений, невмешательство государства в дела религиоз- ных общин, отделение религии от государства. Существует запрет создания политических партий, основанных на религиозных принципах. Также во всех этих странах закон допускает ограничения в отношении религиозной деятельности только в случаях, когда это необходимо для обеспечения национальной безопасности, поддержания общественного порядка или нравственных устоев общества [1].

В законе «О свободе совести и религиозных организациях» этих государств определена область применения и ограничения свободы вероисповедания и убеждений:

-

- Религиозная деятельность без соответствующей регистрации рассматривается как противозаконная;

-

- Официальное согласование содержания религиозной литературы, ее производства, распространения и хранения является обязательным;

-

- Прозелитизм и миссионерская деятельность запрещены;

-

- За проведение несанкционированных религиозных мероприятий налагаются штрафы.

Во всех постсоветских центральноазиатских государствах в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане функционирует закон «О противодействии экстремизму». В законе указано, что он направлен на обеспечение безопасности граждан, защиту общества и государства, поддержание конституционного порядка и территориальной целостности страны, сохранение мира и гармонии среди многонационального и многоконфессионального населения. Закон предусматривает систему базовых понятий, принципов и направлений противодействия экстремизму и экстремистской деятельности.

В Казахстане, который многие годы лидировал на постсоветском пространстве положительным опытом проведения съездов мировых лидеров, сформировалась светская модель ГКО, построенные на основе: терпимости, толерантности и активного социально-политического партнерства ( диалог власти и духовенства). Основным механизмом данной модели являлся межконфессиональный диалог, ключевую роль в которой играли традиционные религии Казахстана: ислам и православие [2].

В Узбекистане выход исламистской оппозиции на политическую авансцену в 90е гг. ХХ в., после приобретения суверенитета оказал большое влияние на дальнейший ход развития религиозной сферы жизни и на формирование так называемой модели «просвещенного ислама» под жестким контролем государства. Бескомпромиссность властей по отношению к религии привели к расколу мусульманского духовенства и мобилизации радикальной исламистской оппозиции, которая перешла к экстремистским и террористическим действиям с действующей властью. После прихода к власти Ш. Мирзиеева наблюдается процесс послабления к религиозной сфере [3].

В Таджикистане гражданская война (1992-97) привела к расколу общества, экономическому кризису, здесь политический ислам добился легитимизации на некоторое время. С 2015 году запрещена деятельность Партии исламского возрождения Таджикистана, официально действовавшей в течение 15 лет. В сентябре 2015 г. Генпрокурор обвинил ПИВТ в нападении на полицейский участок, в результате которого погибли 39 человек. В конце сентября Верховный суд Таджикистана запретил деятельность ПИВТ, признав её «экстремисткой и террористической, около 200 членов ПИВТ лишились свободы, а руководитель Мухиддин Каби-ри эмигрировал за границу. Таким образом, Таджикистан, не смог стать примером мирного сосуществования политического ислама и светской власти, сложившие обстоятельства вынудили создать авторитарную модель государственно-исламских взаимоотношений под контролем государства.

В 2016 г. 19 медресе были закрыты под предлогом предотвращения обращения юношей и парней в экстремистские группировки. Вполне закономерно, мусульманская община выражала свое недовольство по этому поводу. Из расформированных только одно студентов медресе имени Абу Ханифа в Душанбе направили на дальнейшее обучение в педагогические техникумы.

Также было запрещено религиозное обучение без лицензии Комитета по делам религии при правительстве Таджикистана, а чуть позже за незаконное религиозное образование ввели наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет. Также, по указанию президента из 3054 таджикских парней и юношей, обучающихся в медресе Пакистана, Афганистана, Египта и в другие исламские страны на родину были возвращены 2896 человек. Однако, по мнению экспертов, многие отправились в трудовую миграцию в России и уже оттуда различными доступными путями вторично вернулись в исламские медресе за пределами Таджикистана [4]. Взамен, в школы республики был внедрен предмет «Исто- рия религии» для учеников 9-х классов, а в вузы - «Религиоведение».

В Конституции Туркменистана также говорится о гарантии свободы вероисповедания, однако, действия властей противоречат конституционным гарантиям. По оценкам правозащитных международных организаций Туркменистан считается авторитарной и самой закрытой страной среди всех бывших республик Советского Союза, безусловно это сказывается на государственно-религиозных отношениях, проявляющегося в подавлении религиозной свободы [5].

Согласно туркменскому законодательству, религиозные объединения обязаны проходить регистрацию согласно жестким критериям. Их деятельность жестко регламентируется. Так как правительство блокирует какую-либо информацию, отсутствуют точные сведения о количестве религиозных узников и «исчезнувших» узников.

В Кыргызской Республике сложилась относительно благоприятная ситуация для деятельности религиозных организаций. Причиной тому - обеспечение правовых условий органами государственной власти, создание основы прав человека, свободы совести и вероисповедания, основанной на международных обязательствах. Однако, механическая замена тоталитарноатеистической модели на либеральную в государственно-религиозных отношениях, без учета общественно-политических и социально-культурных реалий, породило вызовы (экстремизм, радикализация, межконфессиональные конфликты и др.), несущие угрозы безопасности государства. В связи с чем, в 2014 г. Совет Безопасности КР отметил, что «недостаточное внимание к религиозной ситуации в стране может привести к негативным последствиям в виде конфликтов, межрелигиозных столкновений и угрозе раскола государства». Тем самым, государство предусмотрело переход к партнерской модели государственно-религиозных взаимоотношений в соответствии с новой Концепцией государственной политики [6].

В 2020 г. в Кыргызстане функционировало всего 3329 религиозных организаций, из них исламских- 2911, 404 неисламских.

Проведенный сравнительный анализ показывает следующую статистику в контексте исторических конфессий [7]:

-

- В Казахстане с 19 млн. населением страны, где проживают представители более 140 этносов, историческими конфессиями являются ислам и православие, первые составляют 70% верующих, вторые -26%.

-

- в Узбекистане (33 млн. населения-136 этносов) более 93% составляют мусульмане, из них - 1% шииты, 3,5% - православные;

-

- в Таджикистане (7,9 млн. населения -80 этносов) 94%-мусульмане ислама, из них 4% шиитов, количество православных верующих составляет 3%;

-

- в Кыргызстане (5,8 млн. населения – более 100 этносов), 90% - мусульмане, из них шиитов 1 тыс. чел., 3% составляют православные верующие;

-

- в Туркменистане (5,6 млн. населения -30 этносов), 89% - мусульмане, 9% - православные верующие.

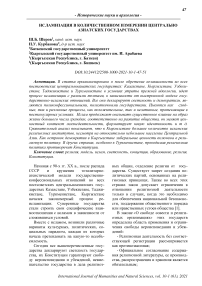

Таблица 1. Количественные показатели динамики исламизации постсоветских цен-

тральноазиатских государств

Казахстан

Узбекистан

Таджикистан

Кыргызстан

Туркменистан

% Ислам / Православие

70/26

93/3,5

94/3

90/3

89/9

1 РО на тыс.чел.

5,5 тыс.

15 тыс.

1,9 тыс.

1,8 тыс.

42,7 тыс.

К-во ИУЗов

13

10

19

143

-

хадж

3200 чел.

5510

6500 чел.

5510 чел.

170 чел.

Ст-ть хаджа $

4800

3946

3729

3000

5000

В процентном соотношении по количе- ся Таджикистан (94%), Узбекистан (93%),

ству мусульман на первом месте находит- затем Кыргызстан (90%), Туркменистан

(89%) и Казахстан (70%). Однако, здесь нужно учитывать погрешность в отношении самоидентификации населения. В связи с тем, что в этих странах отсутствует учет религиозности населения, чаще всего этническая идентичность ассоциируется с религиозной. Также во всех постсоветских странах второй исторической религией является православие, которая внесла свой весомый вклад в развитие духовности и культуры вышеперечисленных государств. В этом отношении на первом месте по количеству православных верующих находится Казахстан (26%), затем Туркменистан (9%), затем Узбекистан (3,5%), одинаковой процентное соотношение у Кыргызстана и Таджикистана по 3% православных верующих.

Проведенный анализ по количеству зарегистрированных религиозных организаций исходя из общей численности населения страны показывает следующую картину: в Казахстане общее количество религиозных объединений составляет 3088, (т.е. одна организация приходится на 5,5 тыс. чел.), соответственно в Узбекистане всего 2238 религиозных организаций (1 РО - на 15 тыс. чел.), в Кыргызстане всего -3329 (1РО на 1,7 тыс.чел.), в Таджикистане действовало 3472 , из них 3-шиитские РО, (1РО на 2,3 тыс. чел.), в Туркменистане всего 131 РО (1 РО на 42,7 тыс. чел.).

Таким образом, можно констатировать, что на первом месте стоит Кыргызстан, где на одну религиозную организацию приходится 1,8 тыс. чел., тогда как в Казахстане данный показатель выше в три раза, в Узбекистане почти в семь раз, в Туркменистане в 23 раза. По этим фактам можно судить о том, что в Кыргызстане созданы более благоприятные условия для функционирования и прохождения учетной регистрации религиозных организаций.

Количество религиозных учебных заведений также свидетельствуют о государственно-исламских отношениях. К примеру, в 2019 г. в Кыргызстане было зарегистрированы (на 1 янв. 2020 г.) [8] всего 143 исламских ссузов и вузов, из них 12 высших учебных заведений и 131 медресе. Тогда как, в Казахстане-13, Ташкенте - один

Ташкентский исламский институт и 9 медресе, в Таджикистане - 1 высшее исламское учебное заведение (19 медресе были закрыты государством в 2016 г.), а в Туркменистане любое религиозное образование запрещено. Здесь также религиозные объединения не могут читать лекции, вести курсы или осуществлять программы обучения. Единственным исключением является мусульманское теологического отделение при историческом факультете Туркменского государственного университета в Ашхабаде. Этому отделению поручено заниматься подготовкой имамов, но при этом количество студентов ограничено, иностранные граждане к работе в отделении не допускаются, и все студенты должны утверждаться властями.

Как известно по канонам ислама, хадж — это священная обязанность мусульман, который хотя бы раз в жизни должен отправиться в паломничество в Мекку. Начиная с 90-х гг. ХХ в. после приобретения суверенитета постсоветскими центрально азиатскими государствами все лидеры побывали в хадже, заключили договора с королевством Саудовской Аравии о выделении квот, которая составляет 0,1 процент от общего количества населения. Ежегодно хадж совершают из Казахстана примерно 3200 чел. при стоимости 4800 долл. США, из Кыргызстана - 5510 чел. (3тыс. $), из Узбекистана - 5510 чел. (3946 $), из Таджикистана - 6,5 тыс. (3729 $), из Туркменистана 170 чел. (5 тыс. $). Таким образом, самым дешевым является хадж для кыргызстанских граждан, которые полностью занимают выделенные квоты СА, тогда как самый дорогой в Туркменистане -5 тыс. $ США. Больше всех пользуются воспользоваться правом побывать в хадже граждане Кыргызстана, тогда как меньше всех в хадже заинтересован Туркменистан.

Таким образом, с обретением независимости во всех постсоветских центральноазиатских государствах: Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане в условиях утраты прежней идеологии, идет процесс исламизации с разными темпами, в зависимости от выстроенной модели государственно- исламских отношений. Все они декларируют светскость и демократизм, являются поликонфессиональными, полиэтничными государствами. Имеются как сходные, так и различные процессы, как положительные, так и негативные, протекающие в постсекулярных условиях. Ислам продолжает оказывать существенное влияние на образ жизни все большего числа граждан, соответственно на развитие общества, он меняет ценностный контекст жизнедеятельности, форматирует новую идентичность и т. д. Идет процесс разрыва с тра- диционными институтами социализации, приобретаются новые религиозные идентификации, деятельность которых также требует всестороннего исследования с позиций измерения ее эффективности.

Список литературы Исламизация в количественном измерении центрально азиатских государствах

- Курбанова Н.У., Бекбоева Ч., Карасартова Ч. Модели государственно-исламских отношений в постсоветских центральноазиатских государствах: сравнительный анализ / Монографический сборник статей под редакцией доктора философских наук Элбакян Е.С. Б-2020 г. С. 156-163

- Смагулов К. Современная религиозная ситуация в Казахстане // Центральная Азия и Кавказ -2011 том. 14 выпуск 3 С. 53-73

- https://www.uscirf.gov/sites/default/files/Uzbekistan. Ежегодный отчет Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) Узбекистан за 2018-2019 гг.

- https://rus.ozodi.org/a/27897242.html

- https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31337929#pos=6;-106 Конституция Туркменистана (новая редакция) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.09.2020 г.

- Концепция "Религиозной политики Кыргызской Республики сфере на 2014-2020 гг". Утвержденным Указом Президента КР от 14 ноября 2014 года № 203

- Статистические данные на 1 янв. 2019 г.

- Текущий архив ГКДР КР на 1 янв 2020 г.