Использование 16-факторного личностного опросника Кэттелла для оценки и прогнозирования адаптационных возможностей военнослужащих при выполнении служебно-боевых задач в экстремальных условиях

Автор: И.В. Соловьев

Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd

Рубрика: Психодиагностика и проблемы познания личности

Статья в выпуске: 1 (7), 1998 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149126508

IDR: 149126508

Текст статьи Использование 16-факторного личностного опросника Кэттелла для оценки и прогнозирования адаптационных возможностей военнослужащих при выполнении служебно-боевых задач в экстремальных условиях

Отдел социально-психологической рабОТЫ УРЛС ГК ВВ. г. Москва

В качестве методики экспери ментадь-ного изучения индивидуально-личностных особенностей военнослужащих. выполнявших служебно-боевые задачи в условиях вооруженного конфликта на территории Чеченской республики, и оценки их адаптационных способностей была избрана форма “С" 16-факторного личностного опросника, позволяющего произвести оценку степени выраженности в структуре личности основных ее свойств. Они выделены Р.Кэтгеллом методом многоуровневого факторного анализа всей возможной суммы описывающих личность характеристик. Данная мегодика представляет интерес как средстводостаточно оперативной и надежной диагностики тех качеств личности, которые определенным образом влияют на эффектив ность и результативность выполнения восн-носаужащими боевых задач, а также детерминируют степень подверженности личности влиянию психо травмирующих факторов боевой обстановки и условий боевой деятельности, те или иные негативные психические состояния, являющиеся следствием адаптации личности.

В основу оценки адаптационных способностей личности, понимаемых как индивидуальные психологические особенности, детерминирующие успешность ее адаптации к условиям служебно-боевой деятельности и определяющие адекватное их требованиям поведение, эффективное взаимодействие с данной средой без нарушений нервно-психической деятельности, была положена методика, разработанная на основе 16-факторного личностного опросника Р.Кэттелла. В ходе разработки методики были выделены факторы личностного опросника, имеющие тесные связи со шкалами теста MMPI, явившихся базовыми для создания методики оценки нервно-психологической устойчивости (анкеты “Прогноз”). База данных была представлена выборкой объемом 185 испытуемых, составленной из военнослужащих по призыву одной из воинской частей, занятых повседневной служебной деятельностью в пункте постоянной дислокации. Критерием адаптированности был определен уровень нервно-психической устойчивости, оцениваемый с помощью анкеты “Прогноз" в соответствии с концепцией психической дезадаптации IOААлександровского, где утверждается: “При любом психотравмирующем воздействии, обусловливающем возникновение нервно-психических расстройств - невротического, неврозоподобного состояний или декомпенсацию поведения у психопатических личностей, прежде всего происходит нарушение наиболее сложных форм социально детерминированного и относительно стабильного стереотипа реагирования человека на окружающее”*. Иными словами, предполагалось и было доказано, что следствием дезадаптации военнослужащих к конкретным условиям является развитие тенденции неустойчивой нервно-психической деятельности.

В результате корреляционного анализа были получены положительная зависимость тенденции нервно-психической неустойчивости от показателей опросника Кэтгелла L+ (подозрительность), 0+ (тревожность), Q4+ (фрустрированность, напряженность) и обратная (отрицательная) зависимость от А+ (общительность), С+ (эмоциональная устойчивость), Н+ (смелость). Выделенные показатели почти полностью совпали с составляющими фактора второго уровня Кэтгелла “тревожность(+) - приспособлепность(-)”, отр и нательный полюс которого в работе В.Мельникова, Л. Ямпольского определяется как адаптивность (за исключением фактора Q3, который по исследуемой выборке нс имел значимых корреляционных связей с тенденцией нервно-психической неустойчивости). На основании этих данных был разработан коэффициент адаптивности личности (КАД), рассчитываемый по формуле:

(A+C+H)-(L+0+Q4)КАД=-------------,6

и стандартизирована шкала дифференциации значений этого коэффициента по трем категориям: высокие адаптационные способности (АС), удовлетворительные и неудовлетворительные (потенциальная склонность к дезадаптации). При значениях коэффициента КАД, больших 0,8, можно говорить о высоких адаптационных способностях личности. Значения в диапазоне от 0.2 до 0,8 соответствуют уровню удовлетворительных АС и меньше 0,2 - уровню неудовлетворительных АС.

Обследование 92 военнослужащих по призыву, выполнявших боевые задачи на территории Чеченской Республики в апреле -сентябре 1995 г. и в июне - декабре 1996 г., позволили распределить их поданным категориям следующим образом: с высокими АС -32,6%; с удовлетворительными АС - 32,6%; с неудовлетворительными АС - 34,8%.

Выборка испытуемых была составлена из 29 военнослужащих, непосредственно пребывающих в районе боевых действий в течение 2 месяцев, со сроком пребывания в районе боевых действий в течение 4 месяцев - из 32 человек и из 28 военнослужащих сроком пребывания 8 месяцев через две недели после их вывода из района боевых действий.

Вызывает интерес неравномерное распределение испытуемых по значению КАД. который отражает реальный уровень их личностных возможностей адаптации к конкретным условиям пребывания (табл.)

Следствием достаточно длительного воздействия на личность психотравмирующих факторов боевой обстановки является значительное снижение адаптационного потен-циала, что наиболее наглядно подтверждается на примере группы испытуемых со средним сроком пребывания в районе боевых действий 8 месяцев. Каждый второй военнослужащий данной группы (50.0%) имеет не-

Таблица

Распределение значений коэффициента адаптивности по группам испытуемых

|

Группа испытуемых |

С высокими АС |

С удовлетворительными АС |

С неудовлетворительными АС |

|

Военнослужащие со сроком пребывания в районе 2 месяца |

51,7% |

34.5% |

13,8% |

|

Военнослужащие со сроком пребывания в районе 4 месяца |

25,8% |

42,2% |

25,9% |

|

Военнослужащие через две недели после выхода из района боевых действий со средним сроком пребывания в районе 8 месяцев |

17,8% |

32,2% |

50% |

|

По всей выборке: |

31,8% |

36,3% |

29,9% |

• Александровский Ю.А. Пограничные психические расстройства. — М.: Медицина. 1993. — С.40.

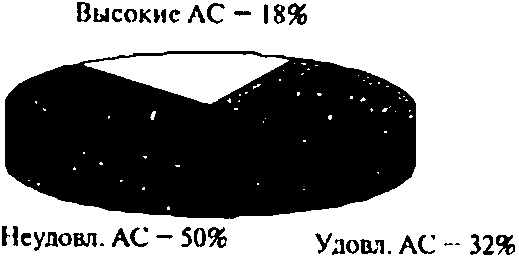

В районе выполнения СБЗ в течение 2 месяцев

После вывода из района выполнения СБЗ со средним сроком пребывания в районе 8 месяцев

Высокие АС 51%

Неудом. АС - 14% Удом. АС - 35%

Рис. Процентное распределение испытуемых по значению КАД.

удовлетворительные значения КАД. являющегося интегративным показателем выраженности в структуре личности качеств, обеспечивающих успешность се адаптации.

В то же время среди испытуемых, находящихся непосредственно в районе выполнения боевых задач и испытывающих на себе влияние всей совокупности психотравмирующих факторов, наоборот, каждый второй имеет относительно высокие адаптационные возможности (см. рис.).

Интерпретировать данную ситуацию возможно, рассматривая показатель К/ХД не только как уровень выраженности адаптационных способностей, по и как оценку реального уровня адаптированности личности, в нашем случае — к условиям боевой деятельности, сопряженной с непосредственным риском для жизни, или же к иной жизнедеятельности, сопровождаемой постстрессовыми факторами.

С точки зрения теории общего адаптационного синдрома Г.Сслье. пребывающие в течение двух месяцев непосредственно в условиях воздействия множества стресс-фак-торов боевой обстановки военнослужащие находятся в стадии так называемой сопротивляемости (резистентности), характеризующейся повышением устойчивости организма, в том числе и психики, к различным воздействиям. являющейся результатом первичной стадии стресса - тревога, на которой происходит мобилизация защитных реакций организма. В нашем случае мобилизацией защитных реакций организма стала актуализация и более рельефная выраженность определенных качеств личности, позволяющих ей адекватно взаимодействовать со средой жизнедеятельност и. Говорить о стадии сопротивляемости относительно двух месяцев пребывания в условиях воздействия стресс-фак- торов боевой обстановки возможно на основании проведенных психиатрами внутренних войск МВД России исследований, которые убедительно доказывают, что границы данного этапа общего адаптационного синдрома пролонгированы в среднем до трех месяцев (90 суток) пребывания личности в экстремальных условиях служебно-боевой деятельности. сопряженной с риском для жизни. По опыту действий войск на территории Чеченской Республики также имеются результаты исследований, подтверждающие, что ipainma гретьего-четвертого месяца боевой деятельности является началом стадии истощения. когда мобилизованные адаптационные ресурсы начинают исчерпываться и развиваются дезадаптивные состояния. В данном случае под дезадаптивными состояниями понимаются непатологические реактивные состояния, вызванные влиянием весьма значительных как по силе эмоционального воздействия, так и по продолжительности психотравмирующих факторов служебно-боевой деятельности, характеризующиеся неадекватными требованиям социальной среды и условиям деятельности психическими и поведен ч ескими реакция м и.

При анализе приведенных в таблице данных возникает проблема лабильности свойств личности, диагностируемых и оцениваемых с помощью факторов опросника Р.Клтел-ла. Описание теста предполагает, что такие факторы оценивают относительно статичные свойства, являющиеся некими константными характеристиками личности, в отличие от се ситуативных характеристик как следствия тех или иных психических состояний. В то же время нам не удалось найти ссылок на учет при проведении обследования с помощью опросника реальных психических состояний испытуемых и их реакций, вызванных воз- действием каких-либо стресс-факторов. Допускается вполне уместным учитывать то, что эмоциональный фон испытуемых проецируется на восприятие вопросов теста и на выбор вариантов ответов на них. Трансформация тех или иных личностных качеств в результате воздействия достаточно специфических и сильных по эмоциональному влиянию на личность факторов боевой обстановки - реальный процесс, нуждающийся в отдельном исследовании и эмпирическом подтверждении в соответствии с теорией деятельности АЛеонтьева: психическое рождается в результате деятельности и проявляется в ходе деятельности.

Тем не менее при однородности изучаемых групп по возрастному составу, условиям прохождения военной службы, особенностям служебной деятельности, социальным характеристикам имекл место существенные расхождения значений коэффициента адаптивности лишь при различиях пребывания в районе боевых действий и его продолжительности.

Первичная статистическая обработка данных, полученных по результатам тестирования всех испытуемых с помощью прикладной программы ПЭВМ “Staigraphics”, показывает, что среднеарифметические значения показателей по 12 факторам опросника соответствуют средним значениям теста как некоторой усредненной норме для популяции людей в целом. Тем не менее по факторам G, I. L, Q1 и Q3 значения в той или иной степени отличаются отданной нормы. А именно:

-

- G+ выше средних значений (выраженная сила “Я”)-

- Среднеарифметический показатель по выборке - 8,7 при среднем значении теста -6-8 баллов.

-

- I- ниже средних значений, что интерпретируется как мужественность, жесткость, самоуверенность.

Среднеарифметический показатель по выборке - 4,6 при среднем значении теста -6-8 баллов.

-

— L+ - выше средних значений (подозрительность).

Среднеарифметический показатель - 5,5 при средних значениях теста - 3-4 балла.

-

- Q1 - несколько ниже средних значений, что может свидетельствовать о консерватизме личности.

Среднеарифметический показатель — 6,6 при средних значениях теста - 7-8 баллов.

-

— Q3+ - несколько выше средних значений (внутренний контроль поведения).

Среднеарифметический показатель - 7,3 при средних значениях теста — 5-7 баллов. 80

По фактору G превышение средних значений наблюдается у 75% испытуемых, по фактору I снижение оценок имеется у 70%, по фактору L превышение среднего показателя характерно для 65% испытуемых, по фактору Q1 - снижение у 55% и по фактору Q3 - превышение среднего показателя у 60% испытуемых.

Таким образом, для данной выборки военнослужащих, выполняющих и выполнявших служебно-боевые задачи на территории Чечни, характерна выраженность следующих личностных качеств, диагностируемых с помощью теста Кэггелла:

-

- высокая нормативность поведения, осознанное соблюдение норм, настойчивость в достижении целей, точность, ответственность;

-

— мужественность, реалистичность суждений, некоторая жесткость, черствость, суровость;

-

- осторожность, подозрительность, эгоцентричность;

-

- консервативность, устойчивость к традиционным трудностям, стремление к поддержке устоявшихся принципов, традиций;

-

- развитый самоконтроль, контроль своих эмоций и поведения.

Эти данные позволяют некоторым образом подтвердить предположение о лабильности под влиянием определенных условий деятельности тех или иных свойств личности, оцениваемых с помощью теста Кэггелла, и поставить под сомнение их константность во времени. Возможно, данные факторы являются устойчивыми характеристиками личности при относительно устойчивых условиях ее жизнедеятельности, и их лабильность и трансформация незначительны или же требуют гораздо большего времени.

Факторы же, определяющие крайне экстремальный характер боевой деятельности личности в вооруженном конфликте, вносят существенные коррективы в структуру личности и в трансформацию ее свойств и качеств.

Исследование личностных детерминант успешности адаптации к условиям боевой деятельности, с точки зрения возможности прогнозирования состояний дезадаптации, представляется значимым в плане реализации такого направления психологического обеспечения служебно-боевой деятельности войск, как формирование психологической устойчивости личности к воздействию пси-хотравмирующих факторов боевой обстановки и сохранение ее психического здоровья.

Результат факторного анализа данных тестирования группы испытуемых, находив- шихся в течение двух месяцев непосредственно в зоне боевых действий и выполнявших боевые задачи в условиях, сопряженных со значительным риском для жизни, позволяет выделить четыре достаточно хорошо интерпретируемых фактора второго уровня, являющихся своеобразными интеграторами исходных показателей теста Кэтгслла и КАД.

Первый фактор сформирован из:

Н+ — смелость,

КАД* - адаптивность,

-

Q 4- — отсутствие напряженности, спокойствие,

-

Q 1* ~ радикализм, склонность к новаторству,

В* - сообразительность.

С* — эмоциональная устойчивость.

О- — отсутствие тревожности, уверенность.

Интерпретация совокупной выраженности данных показателей, учитывая условия, в которых находятся испытуемые, может иметь место как “боевая адаптированность “ при наибольшей факторной нагрузке в целом по фактору на такие свойства, как смелость и адаптивность, в сочетании с эмоциональной устойчивостью, сообразительностью, спокойствием и уверенностью.

Второй фактор включает:

Q2- - внушаемость, конформность,

-

L- — доверчивость,

А* — общительность,

G+ — выраженная сила “Я” (осознанность принятых решений, ответственность обязательность).

F+ — обеспеченность (активность, жизнерадостность. беззабот кость),

КАД* — адаптивность.

Интеграция данных характеристик личности указывает на ее социабельность, что в данном случае может интерпретироваться как фактор боевого товарищества.

Третий фактор сформирован показателями:

М+ — богатое воображение, мечтательность,

О- — отсутствие тревожности, уверенность,

МО* — высокая самооценка,

N- — прямолинейность, отсутствие проницательности,

С* — эмоциональная устойчивость,

-

В- — офаниченноегь, конкретность мышления,

КАД — адаптивность.

Данный фактор нами интерпретирован как “рэмбомания "но имени киногероя, воп лощенного на экране по социальному заказу государственного аппарата США после войны во Вьетнаме в образе сильного, смелого, отлично подготовленного и удачливого бойца, к тому же с высокими патриотическими установками, что должно было, по замыслу государства, вызвать в том числе и стремление к подражанию у юношей.

Совокупность всех сформировавших данный фактор характеристик с наибольшей факторной нагрузкой развитого воображения в сочетании с завышенной самооценкой и ограниченностью мышления может указывать на стремление к подражанию некому подобию этого образа и ориентацию на внутренний критерий соответствия субъективному представлению о сильном и смелом герое-бойце.

Четвертый фактор образован интеграцией показателей:

1+ — мягкость, уступчивость,

Q3+ — развитый самоконтроль, Е- — зависимость,

N* — гибкость, проницательность, А* — общительность.

Данный фактор является единственным из всех выделенных в результате факторною анализа, который не имеет среди сформировавших его показателей коэ^хфициекза адаптивности КАД. так как незначительная факторная нагрузка этого показателя не позволяет учитывать его при интегративной интерпретации. Можно предположить, что совокупная выраженность у личности исходных показателей именно этого фактора будет являться детерминантой дезадаптивной тенденции в первую очередь среди прочих выделенных. В данной обстановке реальной угрозы для жизни совокупное сочетание сформировавших его характеристик может быть определено как ориентация на социальное одобрение, по смысловому содержанию близкое к пословице “на миру и смерть красна".

Имея основания интерпретировать первый «фактор как боевую адаптированность, исходя из того, что наибольшая факторная нагрузка среди его показателей приходится на смелость (Н+) и адаптивность (КАД*) в сочетании с эмоциональной устойчивостью, уверенностью, спокойствием и сообразительностью. представляют достаточный интерес второй и третий факторы, где при наличии в их структуре адаптивности основная (факторная нагрузка приходится соответственно в первом случае на внушаемость, конформность, доверчивость, во втором — на развитое вооб- ражсние, мечтательность, уверенность, отсутствие тревожности и завышенную самооценку. Исходя из содержательного значения фазы стабилизации общего адаптационного синдрома по Г.Селье, можно видеть, за счет мобилизации каких конкретных личностных возможностей происходит стабилизация психической деятельности в условиях значительного влияния психотравмирующих факторов. Если фактор боевого товарищества позволяет проследить тенденцию коллективистской идентификации, интеграции личности в боевую группу, то фактор “рэмбомании " указывает на уход в воображаемую реальность со своими личностными смыслами, мысленную генерацию условий некой игры, сопряженной с риском для жизни.

Однако гораздо больший и, пожалуй, основной интерес для данного исследования представляют факторы, позволяющие диагностировать и прогнозировать развитие дез-адаптивных состояний, детерминантами которых среди прочих условий являются и определенные личностные качества, оценка которых возможна методом Р.Кэттелла, с использованием 16-факторного опросника.

Три фактора (боевая адаптированность, боевое товарищество и “рэмбомания”), полученные на выборке испытуемых, находящихся в районе боевых действий, на стадии стабилизации общего адаптационного синдрома в составе сформировавших их исходных показателей имеют такую характеристику. как “адаптивность” (КАД+) с различным удельным весом в целом по каждому фак-тору (т.е. с различной степенью выраженности). Тем нс менее соотношение испытуемых с различными показателями КАД по двум различным группам (см. табл.) дает основания для утверждения о значительном снижении адаптивного потенциала в результате длительного (более трех месяцев) воздействия психотравмирующих факторов боевой обстановки. Это вполне соответствует теории Г.Селье относительно неизбежности стадии истощения как третьего, заключительного этапа действия общего адаптационного синдрома. С точки зрения прогнозирования, наибольшей подверженности этому истощению или же значительно более быстрому и динамичному его развитию и протеканию по исследованию факторов первой группы испытуемых трудно сделать какие-либо выводы только на основе этих данных. Однако, имея в составе первого фактора (боевая адаптированность) такие свойства личности. как смелость (Н+), спокойствие, уве ренность (О-), радикализм (QI+), сообразительность (В+), эмоциональная устойчивость (С+) при наибольшей факторной нагрузке по сравнению с другими факторами значения КАД+, есть основания предполагать, что при выраженности в структуре личности данного фактора она (личность) является наиболее устойчивой к воздействию психо-травмирующей среды и отличается несколько более пролонгированной во времени стадией сопротивляемости общего адаптационного синдрома. Иными словами, этот фактор отражает более устойчивый к деструктивному воздействию на него индивидуальный барьер адаптации согласно концепции Ю.А.Алсксанлровского. Необходимо отметить, что данный фактор (боевая адаптированность) можно выделить как основу сопротивляемости адаптационного синдрома. Математический метод факторного анализа статистических данных отнюдь не исключает выраженности в исследуемом объекте (на примере одного фактора) одновременной выраженности признаков и всех остальных, выделенных при анализе данным методом статистических показателей психологических характеристик объекта. В утверждении Ю.А.Александровского о том, что показателем психической дезадаптации является нехватка “степеней свободы" адекватного и целенаправленного реагирования человека в условиях психотравмирующей ситуации, заложено основание к рассмотрению всех возможных сочетаний фактора боевой адапти-рованности с тремя остальными или же с их основными составляющими признаками как некоторой вариантности адаптационной активности личности (возможных, в нашем случае, степеней свободы адекватного и целенаправленного реагирования), т.е. сочетание фактора адаптирован пости с другими, содержащими в своей образующей основе показатель КАД+, будет отражать суть реагирования и поведения военнослужащего, способствующих его адаптационной устойчивости. Так, при наличии основных факторообразующих характеристик личности, составляющих понятие боевой адаптированности, в сочетании с показателями внушаемости, конформности (Q2-), доверчивости (L-), общительности (А+), выраженном “Я”, ответственности, обязательности (G+), можно говорить об адаптационной устойчивости личности за счет развитого чувства боевого товарищества, интегрированности в свою боевую группу, коллективистской идентификации. При сочетании основных составляющих фактора бо- свой адаптированное™ (Н+; КАЛ+; Q4-; Q1+; С+; О-) с показателями: богатое воображение. мечтательность (М-), завышенная самооценка (MD+). прямолинейность, отсутствие проницательности (М-) и ограниченное мышление (В-) возможно предположение об ориентации личности в реализации адаптационного потенциала на некий героический референтный образ сильного, смелого бойца с элементами игры и ухода в эту игровую реальность (“рэмбомания”). Попутно можно отмстить, что, по многим наблюдениям, это достаточно характерно для подразделений специального назначения, сформированных из военнослужащих по призыву (срочной службы) со средним возрастом 19 лет (исследуемая выборка), учитывая, кроме всего прочего, особенности психологии юношеского возраста и психологической подготовки данных подразделений.

Нами получены в результате факторного анализа данных тестирования военнослужащих. выведенных из района боевых действий после среднего срока пребывания в боевых условиях 8 месяцев, также 4 фактора второго уровня, которые сформированы из первичных показателей теста Кэтгелла и КлХД.

Первый фактор интегрирует характеристики:

Q4+ - напряженность, фрустрирован-ность,

КАД- - низкая адаптивность,

L+ - подозрительность, излишнее сомнение, QI+ - радикализм, склонность к новаторе! ву.

04- - тревожность.

С- - эмоциональная неустойчивость, М- — практичность, дефицит творческого воображения,

Е+ — независимость, доминантность.

По совокупности данных показателей фактор может быть интерпретирован как дезадаптивная тенденция. учитывая доминирование в его структуре напряженности, низкой адаптивности и присутствия эмоциональной неустойчивости, которая по некоторым источникам интерпретируется какдез-интырация поведения.

Второй фактор сформирован показателями:

Л+ - общительность,

М- — практичность, дефицит творческого воображения,

Q2- - внушаемость, конформность.

F+ — беспечность (активность, жизнерадостность. беззаботность),

Q3- — спонтанность.

N+ - гибкость, проницательность, С+ - эмоциональная устойчивость, КЛД+ - адаптивность.

В интерпретации этого фактора основой его содержательной стороны являются общительность, практичность, конформность, что в сочетании с активностью, жизнерадостностью и спонтанностью в данных условиях реадаптации испытуемых к обычным условиям их служебной деятельности после длительного пребывания в зоне боевых действий может быть определено как синдром социабельности, реализующий активную но-требность личности в социальных контактах и взаимодействии с окружающими его людьми.

Третий фактор интегрирует следующие показатели:

И 4- — смелость.

Е+ - независимость, доминантность,

G+ - выраженная сила “Я” (осознанность принятых решений, ответственность),

Q2- - внушаемость, конформность,

Q3+ - развитый самоконтроль,

F+ - беспечность (активность, жизнерадостность, беззаботность).

Совокупность данных характеристик может быть интерпретирована в данном случае как синдром социальной активности, направленной на преобразование окружающей социальной действительности в соответствии с исповедуемыми личностью и ее референтным окружением ценностями.

Четвертый фактор сформирован показателями:

MD+ - высокая самооценка,

О- — отсутствие тревожности, уверенность,

N- — прямолинейность, отсутствие проницательности,

L+ — подозрительност ь, излишнее сомнение,

С- — эмоциональная неустойчивость, Н+ - смелосгь.

Е- - зависимость, КАД+ — адаптивность.

Интерпретация этого фактора в условиях реадаптации испытуемых после выполнения боевых задач может быть выражена определением данного фактора как агрессивного синдрома, так как тенденция к завышению самооценки (MD+) в сочетании с уверенностью (О-), прямолинейностью (N-) и эмоциональной неустойчивостью (С-) на фоне смелости (Н+) указывает на повышенную конфликтность личности и готовность к разрешению зачастую инициируемых ею же конфликтов агрессивным способом.

Выводы:

Старший инспектор, психолог УВО УВД И.В.Сухоцкене,

специалист группы психофизиологического обеспечения УЦ УВО УВД Е.Н. Горохова

[•.Красноярск

При анализе факторов, влияющих на эффективность деятельности подразделений ОВД, в последнее время все чаще акцентируется внимание на морально-психологическом климате коллектива. При определении показателей климата в коллективе, влияющих на его благополучие и работоспособность, особая роль должна быть отведена стилю и методам работы ру- ководителя, системе (|юрм и методов, посредством которых осуществляется руководство подразделением. В данном случае под руководством понимается процесс управления трудовой деятельностью коллектива, осуществляемый руководителем на основе административно-правовых полномочий и норм нравственного общежития.

Стиль руководства — индивидуально-психологические особенности целостной, относительно устойчивой системы приемов воздействия руководителя на коллектив с целью эффективного выполнения управленческих функций.

Принцип индивидуального подхода при изучении психологических особенностей личности руководителей, их деловых качеств в настоящее время уже получил применение в практике работы кадровых служб крупных промышленных предприятий, частных фирм.

При этом широко используются следующие методы: индивидуальная беседа, наблюдение, анкетный опрос, экспертная опенка, аттестация и т.п. Однако с помощью этих методов можно получить либо качественные, описательные характеристики личности, либо внешнее их проявление в условиях сложившегося коллектива и конкретной рабочей обстановки. К тому же они, как правило, не дают возможности выделения профессионально значимых качеств личности.

К сожалению, в системе ОВД еще достаточно распространена упрощенная система назначения на руководящие посты различных уровней. Она ориентирована лишь на учет количественного фактора выслуги лет, соответствующего звания и умения адаптироваться в конкретной системе неформальных отношений. Редко принимаются во внимание личностные характеристики кандидата на выдвижение, их соответствие требованиям конкретной службы, присутствие необходимых для руководителя навыков и умений. Вероятно, в этом направлении работы с кадрами на выдвижение необходимо активное участие психолога, который должен предлагать свои рекомендации при подборе кадров на руководящие должности с учетом индивидуально-личностных особенностей, профессионально значимых качеств.

Учитывая конкретные условия деятельности большинства психологов ОВД. чаще всего используется психологическое тестирование. Как показали наблюдения, наиболее достоверные результаты получаются при использовании нескольких методик, когда