Использование антигипоксантных инфузионных растворов в хирургии

Автор: Софронов Г.А., Селиванов Е.А., Ханевич М.Д., Фадеев Р.В., Гипарович М.А., Юсифов С.А., Столяров И.К., Пшенкина Н.Н.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1 т.6, 2011 года.

Бесплатный доступ

В работе представлен анализ использования в хирургии фумаратсодержащих растворов мафусола и полиоксифумарина в качестве инфузионных антигипоксантов. Рассмотрены основные звенья возникновения и развития гипоксии у хирургических больных, а также механизмы коррекции гипоксических состояний. Показан лечебный эффект фумаратсодержащих растворов при таких патологических состояниях как перитонит, желудочно-кишечное кровотечение, кишечная непроходимость, онкологические заболевания и т.д. Антигипоксантные растворы были применены более чем у 7,5 тыс. больных с различными хирургическими заболеваниями. Обсуждены перспективы применения фумаратсодержащих растворов для коррекции органных и системных нарушений путем регионарных эндоваскулярных введений.

Хирургия, гипоксия, антигипоксанты, мафусол, полиоксифумарин

Короткий адрес: https://sciup.org/140187913

IDR: 140187913 | УДК: 615.38/.451:617

Текст научной статьи Использование антигипоксантных инфузионных растворов в хирургии

Гипоксия представляет собой универсальный патологический процесс. В наиболее общем виде её можно представить как несоответствие энергопотребности клетки энергопродукции в системе митохондриального окислительного фосфорилирования. Причинами нарушения продукции энергии в клетке, находящейся в состоянии гипоксии, являются: расстройства внешнего дыхания, газообменной функции легких, кислородтранспортной функции крови, системного, регионарного кровообращения и микроциркуляции, эндо- и экзотоксическое воздействия на энергетические структуры.

В основе всех форм гипоксии лежит механизм нарушения митохондриального окислительного фосфорилирования, вследствие снижения поступления кислорода к митохондриям. В результате подавляется активность НАД-зависимых оксидаз цикла Кребса при начальном сохранении активности ФАД-зависимой сукцинат-оксида-зы, ингибирующейся при еще более глубокой гипоксии.

Нарушение митохондриального окисления приводит к угнетению сопряженного с ним фосфорилирования и, следовательно, вызывает прогрессирующий дефицит АТФ – универсального источника энергии в клетке. Дефицит энергии обусловливает качественно однотипные метаболические и структурные сдвиги в различных органах и тканях организма. Усиливающийся при гипоксии гликолиз частично компенсирует недостаток АТФ, однако быстро вызывает накопление лактата и развитие ацидоза с результирующим аутоингибированием гликолиза. В результате идет истощение внутренних энергетических резервов, деструкция клеточных мембран, разрушение клеточных структур и гибель клетки.

Следовательно, медикаментозная коррекция гипоксии подразумевает воздействие непосредственно на процессы митохондриального окисления и наработку дополнительных энергетических субстанций в условиях недостаточной подачи кислорода. Соответственно, для улучшения энергетического статуса клетки в условиях гипоксии предлагают следующие пути реализации анти-гипоксантной терапии [2, 4, 7]:

– повышение эффективности использования митохондриями дефицитного кислорода, вследствие предотвращения разобщения окисления и фосфорилирования;

– ослабление ингибирования реакций цикла Кребса путем поддержания активности сукцинатоксидазного звена;

– возмещение утраченных компонентов дыхательной цепи, формирование искусственных редокс-систем, шунтирующих перегруженную электронами дыхательную цепь;

– снижение кислородного запроса тканями и экономизация его использования, ослабление дыхательного контроля в митохондриях, ингибирование путей его потребления, не являющихся необходимыми для экстренного поддержания жизнедеятельности в критических состояниях (нефосфорилирующее ферментативное окисление – терморегуляторное, микросомальное, неферментативное окисление липидов);

– увеличение образования АТФ в ходе гликолиза без увеличения продукции лактата;

– снижение расходования АТФ на процессы, не отвечающие за поддержание жизнедеятельности в крити-

ческих ситуациях (синтетические восстановительные реакции, функционирование энергозависимых транспортных систем и т.д.);

– введение извне высокоэнергетических соединений.

В настоящее время достигнуты значительные успехи в раскрытии основных патогенетических звеньев гипоксии, в том числе при хирургической патологии [10, 11, 14]. К основным факторам, способствующим развитию гипоксии у хирургических больных, можно отнести следующие:

-

1. Основное заболевание (опухоль, травма, кровотечение из язвы желудка, разрыв пищевода и т.д.), требующее хирургического вмешательства. При этом во всех случаях, степень выраженности гипоксии зависит от локализации и вовлечения в патологический процесс жизненно важных органов и систем организма, а также продолжительности патологического состояния.

-

2. Возраст больного, наличие сопутствующей патологии, ранее перенесенные заболевания, влияющие на состояние метаболических процессов в органах и тканях.

-

3. Операционная травма, объем и продолжительность хирургического вмешательства, длительность нахождения под наркозом, изменения функций дыхательной и сердечнососудистой систем вследствие операции.

-

4. Дооперационная и интраоперационная кровопотеря, снижение объема циркулирующей крови, операционная и медикаментозная гипотония и гемодилюция.

-

5. Послеоперационный эндотоксикоз и токсемия вследствие утилизации токсических продуктов из раневой поверхности, просвета кишечника, очага до- или послеоперационной инфекции (пневмония, перитонит, кишечная непроходимость, эмпиема плевры и др.).

-

6. Послеоперационные осложнения с вовлечением в патологический процесс органов и систем организма, обеспечивающих кислородтранспортную функцию крови (верхние дыхательные пути, легкие, нарушение реологических свойств крови и микроциркуляции и др.).

В клинической практике хирурги наиболее часто сталкиваются с проблемами коррекции гипоксических состояний при операциях на органах центральной нервной системы, грудной полости, полости живота, а также при наличии сочетанной травмы и множественных переломов костей скелета. Еще с конца 60-х годов прошлого века совместно с фармакологами был предложен ряд направлений по обоснованию мероприятий, направленных как на ликвидацию и коррекцию гипоксии, так и на ее профилактику [1, 5]. Были разработаны основные пути профилактики и лечения гипоксических состояний в хирургии. В первую очередь к ним относятся:

-

1. Своевременная доставка пациента в специализированный хирургический стационар и выполнение лечебных мероприятий, включая хирургическое вмешательство в оптимально ранние сроки (правило «золотого часа»).

-

2. Адекватное обезболивание на всех этапах оказания хирургической помощи, при необходимости с ранним

-

3. Восполнение объема циркулирующей крови, до- и интраоперационной кровопотери с использованием плазмозамещающих растворов, свежих эритроцитсодер-жащих сред, искусственных переносчиков кислорода.

-

4. Полноценный объем хирургического вмешательства с минимальной травматизацией тканей и кровопотерей.

-

5. Проведение сбалансированной до-, интра- и послеоперационной инфузионно-трансфузионной терапии с обязательным включением препаратов, улучшающих реологические свойства крови и микроциркуляцию, а также перевод на раннее энтеральное питание по-липептидными смесями.

-

6. Медикаментозная коррекция гипоксии с включением в её состав современных антигипоксантных препаратов.

переводом на искусственную вентиляцию легких, широкое использование проводниковых, футлярных и других новокаиновых блокад, перидуральной и спинномозговой анестезии.

Несмотря на предлагаемый широкий спектр анти-гипоксантных средств, удельный вес их в хирургической практике, по сравнению со спортивной медициной, невелик. Это связано с высокими требованиями, которые предъявляются к антигипоксантам хирургической направленности. Основные требования состоят в необходимости обеспечения быстрого действия препарата при парентеральном способе его введения, возможности поддержания длительной стабильной концентрации в кровеносном русле, а также в низкой токсичности при введении в больших дозах, в совместимости с другими лекарственными средствами и в отсутствии аллергических реакций при хорошей переносимости пациентами. Этим требованиям, в большей или меньшей степени, соответствуют пять групп антигипоксантных средств:

-

1. ПРЕПАРАТЫ С ПОЛИВАЛЕНТНЫМ ДЕЙСТВИЕМ

-

1.1. Производные амидинотиомочевины – гутимин, амтизол;

-

1.2. Ингибиторы окисления жирных кислот – пред-уктал, ранолазин, милдронат, пергексилин, это-моксир, карнитин.

-

-

2. СУКЦИНАТСОДЕРЖАЩИЕ И СУКЦИНАТОБРА-ЗУЮЩИЕ СРЕДСТВА – мафусол, полиоксифумарин, оксибутират натрия, мексидол, реамберин.

-

3. ЕСТЕСТВЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ЦЕПИ – цитохром С (цитомак), убихинон, идебе-нон.

-

4. ИСКУССТВЕННЫЕ РЕДОКС-СИСТЕМЫ – олифен.

-

5. МАКРОЭРГИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ – креатинфосфат (неотон), кислота аденозинтрифосфорная (АТФ), актовегин.

В хирургической и реаниматологической практике наиболее широкое распространение получили препараты второй группы (на основе фумарата натрия) – мафусол и полиоксифумарин, в меньшей степени – реамберин и мексидол.

Путем экспериментальных и клинических исследований была доказана способность фумаратсодержащих растворов включаться в систему механизмов, работающих на конечных этапах цикла трикарбоновых кислот и за счет инверсивных превращений в системе сукцинат-фумарат-малат генерировать дополнительные субстанции аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) [6].

Основным фармакологическим компонентом инфузионных фумаратсодержащих растворов является фумарат натрия.

Мафусол – гиперосмолярный раствор (осмолярность – 400-410 мМ/кг). Состав: натрия хлорид – 6,0; калия хлорид – 0,3; магния хлорид – 0,1; натрия фумарат – 14,0; вода для инъекций – до 1000.

Полиоксифумарин – коллоидный раствор. Состав: полиэтиленгликоль с молекулярной массой 20 кДа – 15,0; натрия фумарат – 14,0; натрия хлорид – 6,0; калия хлорид – 0,5; вода для инъекций – до 1л.

Конфумин – 15% раствор фумарата натрия.

Клинические исследования фумаратсодержащих растворов, проводимые с 1995 года, показали высокую лечебную эффективность данных инфузионных средств при таких тяжелых заболеваниях и травмах, как перитонит, желудочно-кишечные кровотечения, кишечная непроходимость, черепно-мозговая травма, патологии со стороны печени и почек, сочетанной травмы и огнестрельных ранениях, обширных операциях на органах груди и живота, открытом сердце, центральной нервной системе и др.

К настоящему времени фумаратсодержащие растворы прочно вошли в программу инфузионно-трансфузионной терапии анестезиологических и реанимационных отделений России и стран СНГ, при оказании помощи раненым и пострадавшим в Вооруженных Силах, МВД и МЧС. Если конфумин ещё проходит клинические исследования, то об антигипоксантном действии мафусола и полиоксифумарина опубликовано достаточное количество работ в отечественной и зарубежной литературе [3, 8, 9, 10, 11, 12, 13]. При этом выявлен как однонаправленный, так и разнонаправленный лечебные эффекты этих препаратов (табл. 1).

Установлено, что наибольший эффект от применения полиоксифумарина следует ожидать у пациентов, находящихся в шоке, при нестабильных показателях гемодинамики, отрицательном водно-электролитном балансе.

Мы располагаем опытом использования мафусола и полиоксифумарина при лечении около 7,5 тыс. больных: – перитонитом – 1800 больных;

-

– желудочно-кишечными кровотечениями – 840 больных;

-

– кишечной непроходимостью – 750 больных;

-

– при онкологических операциях на органах груди и живота – около 3200 больных;

-

– при ранениях и травмах – 680 больных;

-

– при реконструктивно-восстановительных операциях – 190 больных.

Табл. 1. Лечебный эффект системного парентерального введения фумаратсодержащих растворов

|

Лечебный эффект |

Мафусол |

Полиоксифумарин |

|

Восстановление клеточной энергетики |

++ |

++ |

|

Увеличение ударного объема сердца |

+ |

+ |

|

Восстановление кислотно-основного состояния крови и нормализация водно-солевого обмена |

++ |

+ |

|

Стимуляция диуреза, улучшение функции почек |

+ |

+ |

|

Дезинтоксикационное действие |

+ |

+ |

|

Восполнение объема циркулирующей крови |

+ |

++ |

|

Стабилизация показателей центральной и периферической гемодинамики |

+ |

++ |

|

Эффективность при регионарных инфузиях |

+ |

+ |

|

Восстановление функции центральной нервной системы |

+ |

+ |

Примечание : «+» – оказывает воздействие; «++» – оказывает выраженное воздействие.

Во всех случаях применение мафусола и полиоксифумарина в условиях тяжелой и крайне тяжелой степени до- и интраоперационной кровопотери приводило к 1,52-кратному уменьшению объема трансфузий эритроцитарных сред без негативных последствий для пациентов. В настоящее временя с связи с широкими возможностями рентген-эндоваскулярных вмешательств на патологически измененных органах и системах организма появились новые перспективы использования инфузионных антигипоксантных сред. К ним относится регионарное внутриартериальное введение препаратов, способных к быстрому локальному воздействию непосредственно через капиллярную сеть. Основными направлениями регионарных инфузий следует считать:

-

1. Профилактика таких осложнений, как послеоперационный и посттравматический панкреатит, печеночная и почечная недостаточность и др.

-

2. Поддержание жизнедеятельности органов и тканей, подвергшихся травме, хирургическому и другим видам неблагоприятных воздействий (химио- и лучевая терапия, замораживание и др.).

-

3. Восстановление или улучшение функций органов и тканей, находящихся в суб- или декомпенсированном состоянии в результате хронического заболевания или других неблагоприятных факторов.

-

4. Сохранение жизнедеятельности органов и тканей при ишемии, вследствие нарушения кровообращения или заболевания, приводящего к стойкой регионарной гипоксии.

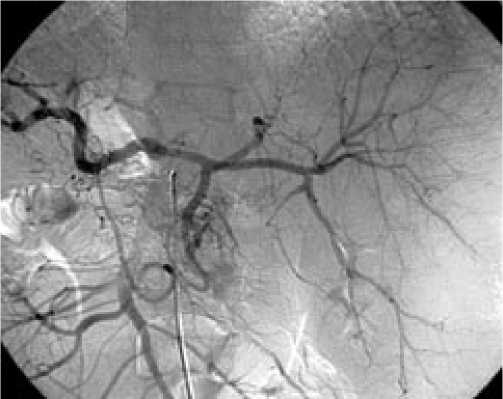

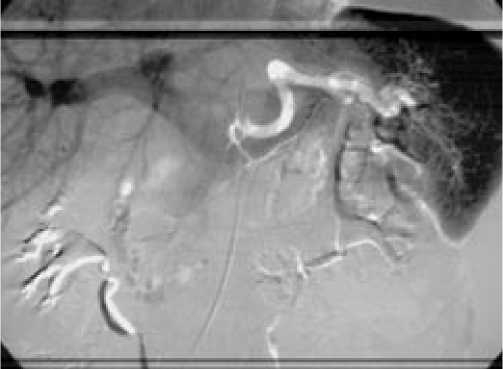

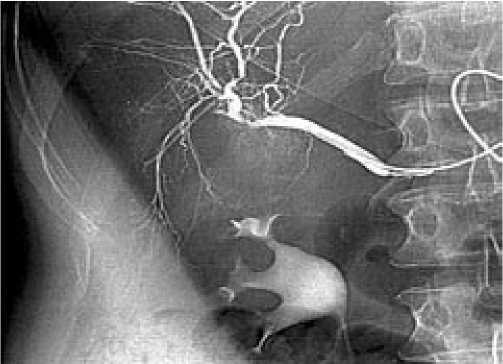

К настоящему времени мы располагаем опытом регионарных инфузий антигипоксантных растворов и, в первую очередь, мафусола у 123 больных с различной патологией (табл. 2). Значительный лечебный эффект от регионарных инфузий препаратов был получен при лечении больных тяжелыми формами панкреонекроза, когда препараты вводились в чревный ствол (рис. 1), либо в селезеночную артерию (рис. 2), а также при хронических или острых за-

Табл. 2. Лечебный эффект внутриартериальных регионарных инфузий фумаратсодержащих растворов

|

Заболевания |

Кол-во больных |

Лечебный эффект |

|

Распространенный или отграниченный перитонит |

45 |

+ |

|

Панкреатит в исходом в панкреонекроз |

26 |

++ |

|

Острые или хронические заболевания почек с явлениями почечной недостаточности |

18 |

++ |

|

Токсическое поражение печени химиопрепаратами с исходом в печеночную недостаточность |

15 |

++ |

|

Регионарные нарушения кровоснабжения нижних конечностей |

11 |

+ |

|

Механическая желтуха, осложненная гнойным холангитом и печеночной недостаточностью |

8 |

+ |

Примечание: «+» – оказывает воздействие; «++» – оказывает выраженное воздействие.

Рис. 1. Регионарная инфузионная терапия. Введение мафусола в чревный ствол при деструктивной форме панкреатита

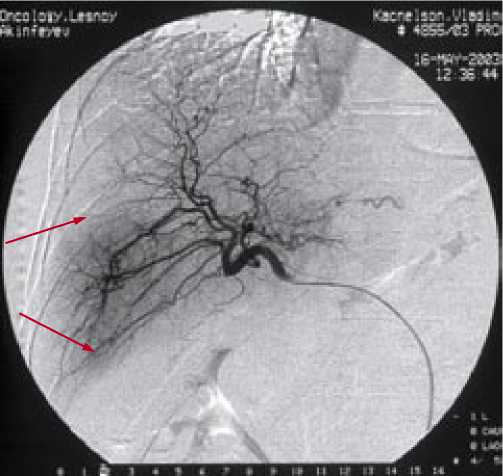

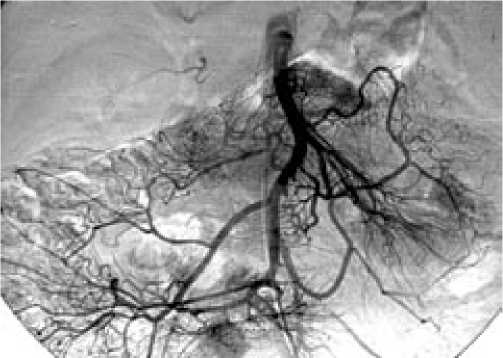

Рис. 2. Регионарная инфузионная терапия. Введение мафусола в селезеночную артерию при деструктивной форме панкреатита болеваниях почек (рис. 3) и токсическом поражении паренхимы печени при проведении регионарной химиотерапии у больных колоректальным раком и с метастазами в печень (рис. 4). В остальных наблюдениях, при распространенном или отграниченном перитоните и введении фумаратсодержащих растворов в верхнюю брыжеечную артерию (рис. 5), а также в случаях механической желтухи вследствие опухолевого поражения желчевыводящих протоков и введении растворов в собственную печеночную артерию (рис. 6) был отмечен умеренный лечебный эффект, требующий существенной коррекции инфузионной терапии.

Рис. 3. Регионарная инфузионная терапия. Введение мафусола в правую почечную артерию при апостоматозном пиелонефрите

Рис. 4. Регионарная инфузионная терапия. Введение мафусола в правую печеночную артерию после проведения регионарной химиотерапии по поводу метастатического поражения печени. Стрелками указан метастатический очаг в правой доле печени

Рис. 5. Регионарная инфузионная терапия. Введение мафусола в верхнюю брыжеечную артерию при распространенном перитоните

Рис. 6. Регионарная инфузионная терапия. Введение мафусола в собственную печеночную артерию

Список литературы Использование антигипоксантных инфузионных растворов в хирургии

- Зильбер А.П. Клиническая физиология в анестезиологии и реаниматологии/М.: Медицина. -1984. -186 с.

- Костюченко А.Л., Семиголовский Н.Ю. Современные реальности клинического применения антигипоксантов//ФАРМиндекс: ПРАКТИК. -2002. -№ 3. С. 102-122.

- Манихас Г.М., Ханевич М.Д., Балахнин П.В., Фридман М.Х., Антимоник Н.Ю. Регионарная химиотерапия метастазов в печень при колоректальном раке//Матер. Всеарм. науч.-практ. конф. хирургов «Новое в колопроктологии». 2007. -С. 65-66.

- Оковитый С.В. Клиническая фармакология антигипоксантов//ФАРМиндекс: ПРАКТИК. -2004. -№ 6. -С. 30-39.

- Рябов Г.А. Гипоксия критических состояний/М.: Медицина. -1988.-287 c.

- Слепнева Л.В., Алексеева Н.Н. Инфузионные растворы антигипоксического действия на основе фумарата натрия//Сб. науч. трудов «Применение инфузионных антигипоксантов и искусственных переносчиков кислорода в хирургии»: СПб. -1999. -С. 53-62.

- Смирнов А.В., Криворучко Б.И. Антигипоксанты в неотложной медицине//Анестезиология и реаниматология -1998. -№ 2. -С. 50-55.

- Софронов Г.А., Селиванов Е.А., Ханевич М.Д. Стратегия поиска искусственных заменителей крови//Росс. мед. вестник. -1999. -№ 2. -С. 51-54.

- Староконь П.М., Ханевич М.Д., Селиванов Е.А., Лузин В.В., Фадеев Р.В., Столяров И.К. Инфузионная терапия при лечении перитонита//Транс-фузиология. -2009. -Т. 10, № 1-2. -С. 62.

- Ханевич М.Д., Бордаков В.Н., Зубрицкий В.Ф. Послеоперационная интраабдоминальная инфекция в неотложной хирургии/СПб: Аграф+. -2009. -288 с.

- Ханевич М.Д., Селиванов Е.А., Староконь П.М. Перитонит: Инфузионно-трансфузионная и детоксикационная терапия/М.: МедЭкспертПресс. -2004. 205 с.

- Ханевич М.Д., Соболев В.А., Тиканадзе А.Д., Староконь П.М., Асанов О.Н. Инфузионные препараты антигипоксантной направленности в комплексной интенсивной терапии критических состояний/Матер. Росс. науч.-практ. конф. «Актуальные вопросы гематологии и трансфузиологии». -2002. -С. 322.

- Фадеев Р.В., Вашкуров С.М., Анисимова А.В., Пресняков В.Н., Столяров И.К. Использование фумаратсодержащих растворов для профилактики послеоперационного панкреатита у больных с опухолью поджелудочной железы//Трансфузиология. -2009. -Т. 10, № 1-2. -С. 65.

- Rackow E., Astiz M., Weil M.H. Cellular oxygen metabolism during sepsis and shock: the relationship of oxygen consumption to oxygen delivery//JAMA. -1988. Vol. 289, № 2. -P. 122-131.