Использование большой грудной мышцы для восстановления активного сгибания предплечья у детей с амиоплазией

Автор: Агранович Ольга Евгеньевна, Петрова Екатерина Владимировна, Батькин Сергей Федорович, Комолкин Игорь Александрович, Благовещенский Евгений Дмитриевич

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4 т.28, 2022 года.

Бесплатный доступ

Введение. Амиоплазия является наиболее часто встречаемой формой врожденного множественного артрогрипоза. В ряде случаев у больных отмечается аплазия мышц-сгибателей предплечья, что приводит к невозможности его активного сгибания и нарушению возможности самообслуживания. Цель. Оценить оптимальный возраст для выполнения транспозиции БГМ в позицию сгибателей предплечья у детей с амиоплазией, а также изучить результаты данных операций в зависимости от уровня поражения спинного мозга. Материалы и методы. С 2011 по 2020 год в ФБГУ “НИДОИ им. Г.И. Турнера” было выполнено восстановление активного сгибания в локтевом суставе у 34 детей с артрогрипозом (39 верхних конечностей) путем частичной монополярной пересадки БГМ по модифицированной методике J. Chomiak и P. Dungl (2008). Возраст пациентов на момент операции составил от 1,5 до 15,5 лет (6,24 ± 4,24 года). По уровню повреждения спинного мозга пациенты с артрогрипозом были подразделены на 3 группы: С6-С7 - 4 ребенка (11,8 %), С5-С7 - 24 ребенка (70,6 %), C5-Th1 - 6 человек (17,6 %). Результаты лечения были изучены в сроки от 6 до 99 месяцев после операции (среднее 44,53 ± 31,72 месяца). Всем пациентам проводилось клинико-неврологическое обследование до и после хирургического вмешательства. Полученные результаты подвергались статистической обработке. Результаты. После операции статистически значимыми являлись изменения таких показателей как «Активное сгибание» (в среднем на 56,8 градуса; р 0,05). При оценке результатов лечения пациентов различных возрастных групп статистически значимых различий между ними не было отмечено (р > 0,05). Заключение. Аутотрансплантат на основе БГМ позволяет восстановить активное сгибание в локтевом суставе у пациентов с амиоплазией, при этом наилучшие результаты отмечаются у больных с уровнем C6-C7, С5-С7 сегментарного поражения спинного мозга, при этом возраст ребенка на момент хирургического вмешательства не влияет на его эффективность.

Амиоплазия, артрогрипоз, локтевой сустав, мышечные лоскуты, спинной мозг

Короткий адрес: https://sciup.org/142235721

IDR: 142235721 | УДК: 616.747.3-007.21:616.727.3-009.12-056-089.843-053.2 | DOI: 10.18019/1028-4427-2022-28-4-546-553

Текст научной статьи Использование большой грудной мышцы для восстановления активного сгибания предплечья у детей с амиоплазией

Врожденный множественный артрогрипоз – это контрактурами суставов двух и более сегментов тела термин, используемый для описания группы врожден- [1]. Возникновение артрогрипоза связано с ограниче-ных заболеваний, характеризующихся врожденными нием движений плода (фетальной акинезией), при этом

существует корреляция между тяжестью контрактур и сроком ограничения двигательной активности: чем длительнее этот срок, тем контрактуры тяжелее. Потеря функции мышц плода приводит к фетальной акинезии и, вторично, к контрактурам суставов. В то же время ограничение движений в суставах вторично приводит к атрофии мышц и формированию контрактур [2]. Наиболее распространенным типом артрогрипоза является амиоплазия, которая представляет собой спорадическое непрогрессирующее заболевание, характеризующееся гипоплазией или аплазией мышц, множественными контрактурами, поражением мотонейронов спинного мозга. Клиническими проявлениями со стороны верхних конечностей являются внутриротационные контрактуры в плечевых суставах, разгибательные – в локтевых суставах, сгибательные в лучезапястных, суставах пальцев кистей, сгибательно-приводящая контрактура первых пальцев, а также ограничение или отсутствие возможности самообслуживания. В ряде случаев у больных отмечается аплазия мышц-сгибателей пред- плечья, что приводит к невозможности его активного сгибания и к тяжелым функциональным нарушениям. Целью лечения данного контингента больных является обеспечение их независимости в быту, особенно в отношении самостоятельного приема пищи и осуществления личной гигиены [3]. Для восстановления активного сгибания руки в локтевом суставе одной из наиболее часто используемых для пластики мышц является большая грудная мышца (БГМ) [4–13]. Единичные публикации, посвященные транспозиции БГМ в позицию сгибателей предплечья у пациентов с амиоплазией, отсутствие данных об оптимальном возрасте выполнения хирургического вмешательства, а также результатах в зависимости от уровня поражения спинного мозга, обусловливают актуальность темы исследования.

Цель исследования – оценить оптимальный возраст для выполнения транспозиции БГМ в позицию сгибателей предплечья у детей с амиоплазией, а также изучить результаты данных операций в зависимости от уровня поражения спинного мозга.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

С 2011 по 2020 год в ФБГУ “НИДОИ им. Г.И. Тур-нера” было выполнено восстановление активного сгибания в локтевом суставе у 34 детей с артрогрипозом (39 верхних конечностей) путем частичной монопо-лярной пересадки БГМ. Возраст пациентов на момент операции составил от 1,5 до 15,5 лет (6,24 ± 4,24 года). По возрасту все дети были разделены на 4 группы: 1–3 года – 13 человек (38,2 %), 3–7 лет – 9 (26,5 %), 7–11 лет – 7 (20,6 %), 12–18 лет – 5 (14,7 %).

По уровню повреждения спинного мозга пациенты были подразделены на 3 группы: С6–С7 – 4 ребенка (11,8 %), С5–С7 – 24 ребенка (70,6 %), C5–Th1 – 6 человек (17,6 %).

Результаты лечения были изучены в сроки от 6 до 99 месяцев после операции (среднее – 44,53 ± 31,72 месяца). Для анализа результатов транспозиции БГМ в позицию в позицию сгибателей предплечья по срокам наблюдения после операции все больные были разделены нами на 3 группы: срок наблюдения от 6 месяцев до 1 года (7 пациентов – 20,6 %), 1–3 года (11 детей – 32,4 %) и более 3 лет после операции (16 человек – 47 %).

Все пациенты и/или их законные представители добровольно подписали информированное согласие на участие в исследовании, выполнение хирургического вмешательства, публикацию персональных данных. Исследование одобрено решением локального этического комитета № 19-3 от 09.12.2019 года.

Обследование больных выполнялось до операции, а также в сроки от 6 мес. и более после хирургического вмешательства. При клиническом обследовании пациентов оценивались движения в локтевом суставе (активные и пассивные), сила мышц сгибателей предплечья и донорской области, возможность выполнения основных навыков самообслуживания, а также использование компенсаторно-приспособительных движений. Оценка основных двигательных навыков ребенка осуществлялась на основании клинического обследования пациента, а также выполнения видеосъемки на этапах лечения и последующего ее анализа. Амплитуда движений в локтевом суставе определялась гониометром. Мышечная сила оценивалась по шестибалльной шкале (от 0 до 5 баллов) при движении на плоскости, с преодолением силы тяжести и при ручном сопротивлении. Определение уровня сегментарного поражения спинного мозга осуществлялась по результатам неврологического обследования ребенка.

Статистическая обработка данных производилась с использованием пакетов прикладных программ Statistica 10 и SAS JMP 11. Для описания числовых шкал использовались среднее значение и стандартное отклонение в формате «M ± SD». Описательные статистики для номинальных переменных представлялись в виде абсолютной (относительной) частоты. На всех графиках для количественных показателей среднее арифметическое обозначалось точкой, медиана – горизонтальным отрезком, внутриквартильный размах – прямоугольником, минимальные и максимальные значения обозначались вертикальными отрезками. Сравнения двух групп по числовым переменным проводились с помощью непараметрического критерия Манна-Уитни. Сравнения трех и более групп по количественным шкалам проводились с помощью непараметрического критерия Краскела-Уоллиса. Статистическая значимость различий групп в отношении бинарных и номинальных шкал определялась с использованием критерия Хи-квадрат Пирсона, в случае независимых групп, и при помощи теста МакНемара в случае зависимых групп. При проверке статистических гипотез статистически значимым считалось различие показателей на уровне значимости критерия p < 0,05 (95 %).

Показанием к восстановлению активного сгибания в локтевом суставе путем частичной монополярной пересадки БГМ являлось отсутствие или ограничение активного сгибания в локтевом суставе (менее 90°), пассивное сгибание 90° и больше, сила БГМ 3 балла и больше, дефицит разгибания в локтевом суставе не более 40°.

Транспозиция БГМ осуществлялась по модифицированной нами методике J. Chomiak, P. Dungl (2008), заключающейся в перемещении дистальной части БГМ (грудинно-реберная, реберная и абдоминальная порции) на n. pectoralis medialis и a. thoracoacromialis [8]. Указанные порции мышцы заимствовались вместе с частью апоневроза прямой мышцы и перемещались на переднюю поверхность предплечья с последующей фиксацией чрескостными швами к диафизу лучевой кости в области бугристости в положении супинации предплечья и сгибания в локтевом суставе 150–160°.

Иммобилизация конечности осуществлялась гипсовой лонгетой от кончиков пальцев оперированной кисти до верхней трети контралатерального плеча на срок 4 недели. После этого пациентам назначали восстановительное лечение, включавшее в себя ЛФК, массаж, электростимуляцию мышц, роботизированную механотерапию (АРМЕО).

РЕЗУЛЬТАТЫ

У всех больных до операции пассивное сгибание в локтевом суставе составляло от 90 до 130° (104,12 ± 12,40), активное сгибание от 0 до 70° (15,59 ± 16,28), дефицит разгибания в локтевом суставе от 0 до 30° (7,24 ± 8,82), сила сгибателей предплечья 0–1 балла, сила БГМ 3–4 балла. При обследовании пациентов в сроки от 6 месяцев и более после транспозиции БГМ в позицию сгибателей предплечья было выявлено, что пассивное сгибание в локтевом суставе не изменилось и составило от 90 до 130° (104,12 ± 12,40), активное сгибание от 0 до 120° (71,94 ± 33,40), дефицит разгибания в локтевом суставе от 0 до 40° (21,70 ± 12,27), сила сгибателей предплечья 2–5 баллов (2,85 ± 1,08). После операции статистически значимыми являлись изменения таких показателей как «Активное сгибание» (в среднем на 56,8 градуса; р < 0,0001), «Сила сгибателей предплечья» (в среднем на 2,0 бал- ла; р < 0,0001), «Дефицит разгибания» (в среднем на 14,5 градуса; р < 0,0001) (табл. 1).

Дефицит разгибания в локтевом суставе после операции увеличился в 30 случаях (76,9 %) по сравнению с дооперационным, однако это не привело к ухудшению возможности самообслуживания больных.

Для оценки результата транспозиции БГМ в позицию сгибателей предплечья нами использовалась модифицированная шкала A. Van Heest, включающая определение активного сгибания в локтевом суставе, дефицит разгибания в локтевом суставе, силу мышц сгибателей предплечья, а также необходимость использования компенсаторно-приспособительных механизмов при выполнении основных навыков самообслуживания [4, 14, 15]. Хорошие результаты были отмечены в 15 случаях (38,5 %), удовлетворительные – в 8 (20,5 %), неудовлетворительные – в 16 (41 %) (рис. 1).

Таблица 1

Рис. 1. Хороший результат монополярной пересадки БГМ в позицию сгибателей правого предплечья у больного С., 5 лет: а, б – отсутствие активного сгибания в правом локтевом суставе до операции; в – пассивное сгибание до операции; г, д – результат лечения через 3 года после операции

Результаты частичной монополярной пересадки БГМ в позицию сгибателей предплечья у детей с артрогрипозом

|

Показатель |

M ± SD |

Уровень р |

|

|

до операции |

после операции |

||

|

Пассивное сгибание, градусы |

104,12 ± 12,40 |

104,12 ± 12,88 |

1,0000 |

|

Дефицит разгибания, градусы |

7,24 ± 8,82 |

21,70 ± 12,27 |

< 0,0001 |

|

Сила сгибателей предплечья, баллы |

0,85 ± 0,61 |

2,85 ± 1,08 |

< 0,0001 |

|

Активное сгибание, градусы |

15,59 ± 16,28 |

71,94 ± 33,40 |

< 0,0001 |

Таблица 2

Сравнение трёх групп переменной «Уровень поражения спинного мозга» по количественным показателям в период «До операции» (средние ± среднеквадратичные отклонения)

|

Показатель |

Уровень поражения спинного мозга |

Уровень р (df = 2) |

||

|

С6–С7 (n = 4) |

С5–С7 (n = 24) |

C5–Th1 (n = 6) |

||

|

Пассивное сгибание, градусы |

105,00 ± 12,91 |

106,04 ± 12,94 |

95,83 ± 6,65 |

0,1756 |

|

Дефицит разгибания, градусы |

12,75 ± 9,14 |

7,50 ± 9,30 |

2,50 ± 3,67 |

0,1677 |

|

Сила сгибателей предплечья, баллы |

1,50 ± 0,58 |

0,92 ± 0,50 |

0,17 ± 0,41 |

0,0018 |

|

Активное сгибание, градусы |

17,50 ± 5,00 |

18,54 ± 17,88 |

2,50 ± 3,67 |

0,0090 |

Как видно из таблицы 2, до операции пациенты трех групп с различным уровнем поражения спинного мозга статистически значимо различались по силе сгибателей предплечья, а также по величине активного сгибания в локтевом суставе.

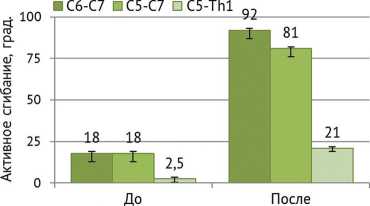

После проведенного лечения отмечены статистически значимые различия между группами по ряду показателей, при этом наибольшие различия обнаружены между группой больных с уровнем поражения спинного мозга С6–С7 по отношению к группе пациентов с уровнем C5–Th1по показателям «Амплитуда движения» (в среднем на 44,2 град; р = 0,0048), «Оценка по шкале» (в среднем на 1,8 балла; р = 0,0131), «Сила сгибателей предплечья» (в среднем на 2,7 балла; р = 0,0003), а также «Активное сгибание» (в среднем на 71,5 град; р = 0,0011). Множественные попарные сравнения групп в период после операции не выявили статистически значимых различий между пациентами с уровнем поражения C6–С7 и C5–С7 (р > 0,05), в то же время, статистически значимые различия отмечены между группами «C5–С6» и «C5–Th1», а также «C5–С7» и «C5–Th1» по таким показателям как «Сила сгибателей предплечья», а также «Активное сгибание» (р < 0,05) (табл. 3, 4).

При сравнении пациентов трех групп по возрасту на момент операции, а также по срокам наблюдения после хирургического вмешательства, статистически значимых различий между группами не выявлено (р > 0,05) (табл. 5, 6).

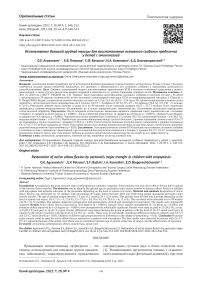

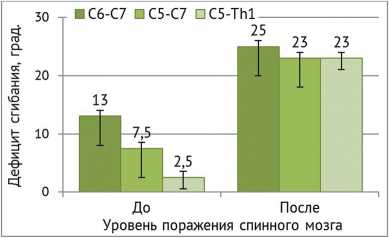

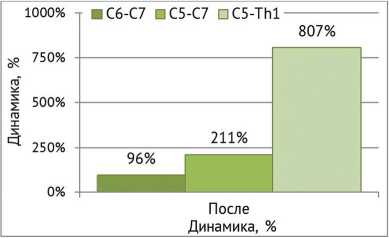

Анализ динамики количественных показателей по переменной «Уровень поражения спинного мозга» выявил увеличение показателей «Дефицит сгибания», «Сила сгибателей предплечья», «Активное сгибание» в период после операции по отношению к периоду до операции (р < 0,05).

Таблица 3

Сравнение трёх групп переменной «Уровень поражения спинного мозга» по количественным показателям (средние ± среднеквадратичные отклонения) после операции

|

Показатель |

Уровень поражения спинного мозга |

Значение р (df = 2) |

||

|

С6–С7 (n = 4) |

С5–С7 (n = 24) |

C5–Th1 (n = 6) |

||

|

Пассивное сгибание, градусы |

105,00 ± 5,77 |

106,46 ± 13,87 |

94,17 ±9,17 |

0,1249 |

|

Дефицит сгибания, градусы |

25,00 ± 5,77 |

23,33 ± 17,15 |

22,67 ±11,34 |

0,9133 |

|

Оценка по шкале, баллы |

3,50 ± 1,00 |

2,96 ± 0,91 |

1,67 ± 0,82 |

0,0131 |

|

Сила сгибателей предплечья, баллы |

4,00 ± 0,82 |

3,04 ± 0,75 |

1,33 ± 0,82 |

0,0003 |

|

Активное сгибание, градусы |

92,50 ± 22,17 |

81,25 ± 25,89 |

21,00 ± 10,77 |

0,0011 |

Таблица 4

Множественные попарные сравнения по переменной «Уровень поражения спинного мозга» в периоде после операции

|

Показатель |

Уровень р |

||

|

С6–С7 – С5–С7 |

С6–С7 – C5–Th1 |

С5–С7 – C5–Th1 |

|

|

Пассивное сгибание, градусы |

0,9923 |

0,4316 |

0,1408 |

|

Дефицит разгибания, градусы |

0,9372 |

0,9932 |

0,9664 |

|

Оценка по шкале, баллы |

0,6561 |

0,0513 |

0,0617 |

|

Сила сгибателей предплечья, баллы |

0,2612 |

0,0018 |

0,0086 |

|

Активное сгибание, градусы |

0,8071 |

0,0115 |

0,0026 |

Таблица 5

Сравнение трёх групп больных с различным уровнем поражения спинного мозга по количественным показателям (возраст на момент операции и срокам наблюдения) (средние ± среднеквадратичные отклонения)

|

Показатель |

Уровень поражения спинного мозга |

Значение р (df = 2) |

||

|

С6–С7 (n = 4) |

С5–С7 (n = 24) |

C5–Th1 (n = 6) |

||

|

Возраст на момент операции, лет |

6,50 ± 3,03 |

6,56 ± 4,47 |

4,75 ± 4,25 |

0,4184 |

|

Сроки наблюдения, месяцев |

58,75 ± 28,63 |

39,04 ± 32,13 |

57,00 ± 30,08 |

0,1597 |

Таблица 6

Множественные попарные сравнения больных по переменной «Уровень поражения спинного мозга» в зависимости от возраста на момент операции и сроков наблюдения

|

Показатель |

Значение р |

||

|

С6–С7 – С5–С7 |

С6–С7 – C5–Th1 |

С5–С7 – C5–Th1 |

|

|

Возраст на момент операции, лет |

0,8843 |

0,4835 |

0,5351 |

|

Сроки наблюдения, месяцев |

0,3120 |

0,9584 |

0,3788 |

Колебание динамики показателя «Дефицит сгибания» отмечено во всех группах от +96,1 % до +806,7 %. Увеличение данного показателя в период «После операции» по отношению к периоду «До операции» было зарегистрировано для трёх групп: на 96,1 %, 211,1 % и 806,7 % (рис. 2, 3).

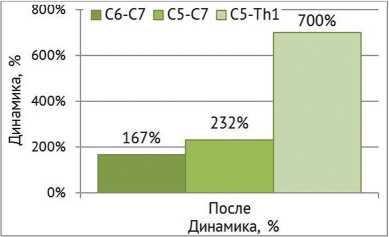

Колебание динамики показателя «Сила сгибателей предплечья» наблюдалось во всех группах от +166,7 % до +700,0 %. Увеличение данного показателя в период «После операции» по отношению к периоду «До операции» было зарегистрировано для всех групп на 166,7 %, 231,8 % и 700,0 % соответственно (рис. 4, 5).

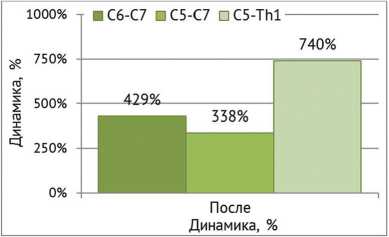

Колебание динамики показателя «Активное сгиба- ние» также изменялось по всем группам от +338,2 % до +740,0 %. Увеличение показателя «Активное сгибание» в период «После операции» по отношению к периоду «До операции» было обнаружено для трёх групп: на 428,6 %, 338,2 % и 740,0 % (рис. 6, 7).

В таблице 7 представлены результаты статистического анализа сравнения пациентов четырёх возрастных групп по количественным показателям в период до операции.

На основании таблицы 7 можно сделать вывод о том, что параметры у пациенты разных возрастных групп до операции достоверно различались лишь по показателю «Сила сгибателей предплечья» (р = 0,0331).

Рис. 2. Динамика показателя «Дефицит сгибания» (в градусах) у пациентов с различным уровнем поражения спинного мозга

Рис. 3. Динамика показателя «Дефицит сгибания» (в процентах) у пациентов с различным уровнем поражения спинного мозга

Рис. 4. Динамика показателя «Сила сгибателей предплечья» (в баллах) у пациентов с различным уровнем поражения спинного мозга

Рис. 5. Динамика показателя «Сила сгибателей предплечья» (в процентах) у пациентов с различным уровнем поражения спинного мозга

Уровень поражения спинного мозга

Рис. 6. Динамика показателя «Активное сгибание» (в градусах) у пациентов с различным уровнем поражения спинного мозга

Рис. 7. Динамика показателя «Активное сгибание» (в про центах) у пациентов с различным уровнем поражения спин ного мозга

Таблица 7

Сравнение пациентов четырёх возрастных групп по количественным показателям в период до операции (средние ± среднеквадратичные отклонения)

|

Показатель |

Возрастная группа |

Значение P (df = 3) |

|||

|

1 (n = 12) |

2 (n = 9) |

3 (n = 7) |

4 (n = 5) |

||

|

Пассивное сгибание, градусы |

108,33 ± 13,54 |

101,11 ± 9,28 |

104,29 ± 13,97 |

98,00 ± 13,04 |

0,4291 |

|

Дефицит разгибания, градусы |

4,08 ± 6,10 |

8,44 ± 11,53 |

9,71 ± 8,83 |

10,40 ± 9,50 |

0,4118 |

|

Сила сгибателей предплечья, баллы |

0,58 ± 0,51 |

0,89 ± 0,60 |

1,43 ± 0,53 |

0,60 ± 0,55 |

0,0331 |

|

Активное сгибание, градусы |

12,17 ± 19,61 |

16,00 ± 22,64 |

18,57 ± 3,78 |

18,00 ± 4,47 |

0,0821 |

На основании таблиц 8, 9 можно сделать вывод о том, что все рассматриваемые показатели статистически значимо не различались между четырьмя сравниваемыми группами.

В таблицах 10, 11 представлены результаты статистического анализа сравнения пациентов трех групп с различными сроками наблюдения после операции.

Проведенный статистический анализ показал отсутствие статистически значимых различий между группами, что свидетельствует о том, что результаты транспозиции БГМ в позицию сгибателей предплечья, оцененные через 6 месяцев и более после хирургического вмешательства, не зависели от сроков наблюдения (табл. 10, 11).

Таблица 8

Сравнение результатов лечения пациентов в зависимости от возраста на момент операции (средние ± среднеквадратичные отклонения)

|

Показатель |

Возрастная группа |

Значение р (df = 3) |

|||

|

1 (n = 12) |

2 (n = 9) |

3 (n = 7) |

4 (n = 5) |

||

|

Оценка по шкале, баллы |

2,75 ± 1,22 |

3,11 ± 1,05 |

3,00 ± 1,00 |

2,20 ± 0,45 |

0,3922 |

|

Пассивное сгибание, градусы |

110,83 ± 13,95 |

97,78 ± 10,93 |

104,29 ± 11,34 |

98,00 ± 13,04 |

0,1224 |

|

Дефицит разгибания, градусы |

25,50 ± 12,15 |

23,44 ± 13,01 |

28,00 ± 21,36 |

16,40 ± 14,64 |

0,7817 |

|

Сила сгибателей предплечья, баллы |

2,67 ± 1,23 |

3,00 ± 1,22 |

3,14 ± 1,07 |

2,80 ± 0,45 |

0,7984 |

|

Активное сгибание, градусы |

68,42 ± 41,21 |

74,44 ± 35,04 |

87,86 ± 20,79 |

54,00 ± 23,02 |

0,3918 |

Таблица 9

Множественные попарные сравнения пациентов различных возрастных групп после операции

|

Показатель |

Значение р |

|||||

|

(1–2) |

(1–3) |

(1–4) |

(2–3) |

(2–4) |

(3–4) |

|

|

Оценка по шкале, баллы |

0,9628 |

0,9933 |

0,7152 |

0,9982 |

0,5020 |

0,6395 |

|

Пассивное сгибание, градусы |

0,2316 |

0,8445 |

0,3760 |

0,8213 |

1,0000 |

0,8616 |

|

Дефицит разгибания, градусы |

0,9972 |

0,8239 |

0,9981 |

0,9105 |

0,8616 |

|

|

Сила сгибателей предплечья, баллы |

0,8974 |

0,9666 |

0,9993 |

0,9982 |

0,9078 |

0,9611 |

|

Активное сгибание, градусы |

0,9986 |

0,8324 |

0,7761 |

0,9117 |

0,7296 |

0,4017 |

Таблица 10

Сравнение результатов лечения пациентов в зависимости от сроков наблюдения (средние ± среднеквадратичные отклонения)

|

Показатель |

Сроки наблюдения |

Значение р (df = 2) |

||

|

1 (n = 7) |

2 (n = 11) |

3 (n = 14) |

||

|

Оценка по шкале, баллы |

0,71 ± 0,95 |

1,09 ± 0,94 |

0,75 ± 0,86 |

0,5687 |

|

Пассивное сгибание, градусы |

101,43 ± 12,15 |

105,45 ± 13,68 |

104,38 ± 12,23 |

0,8279 |

|

Дефицит разгибания, градусы |

15,86 ± 7,54 |

22,30 ± 15,74 |

23,88 ± 11,35 |

0,1756 |

|

Сила сгибателей предплечья, баллы |

2,29 ± 1,38 |

3,00 ± 1,05 |

2,94 ± 0,93 |

0,4842 |

|

Активное сгибание, градусы |

67,14 ± 26,28 |

69,55 ± 28,15 |

75,69 ± 40,24 |

0,4825 |

Таблица 11

Множественные попарные сравнения пациентов трех групп в зависимости от сроков после операции

|

Показатель |

Значение P |

||

|

(1–2) |

(1–3) |

(2–3) |

|

|

Оценка по шкале, баллы |

0,9956 |

0,6658 |

0,5697 |

|

Пассивное сгибание, градусы |

0,8452 |

0,8900 |

0,9877 |

|

Дефицит разгибания, градусы |

0,3037 |

0,2327 |

0,9995 |

|

Сила сгибателей предплечья, баллы |

0,5387 |

0,6721 |

0,9381 |

|

Активное сгибание, градусы |

0,9677 |

0,5723 |

0,6633 |

ОБСУЖДЕНИЕ

Локтевой сустав является “ключом” для функциональной независимости больного. Ежедневное формирование навыков самообслуживания требует перемещения кисти к лицу, голове, верхней части тела, что обеспечивается в результате сгибания локтевого сустава до 90 градусов. При сохранении пассивного сгибания в локтевом суставе и отсутствии активного использования компенсаторноприспособительных механизмов они позволяют пациенту расширить его функциональные возможности [16].

При определении показаний для операции, направленной на восстановление активного сгибания предплечья, необходимо учитывать ряд факторов: возраст больного, интеллект, какая конечность доминантная, состояние плечевого, локтевого, лучезапястного суставов, функция кисти конечности, которая планируется к реконструкции, функция контралатеральной конечности, необходимость использования конечности для осуществления передвижения, а также наличие донорских мышц для пересадки [4, 7].

БГМ широко используется у больных с артрогрипо-зом для восстановления активного сгибания в локтевом суставе, что, по мнению J. Chomiak, P. Dungl (2008), связано с тем, что данная мышца наименее изменена при данном заболевании, а длина мышечных волокон и сила мышцы сходны с таковыми показателями двуглавой мышцы плеча [8].

Перемещение БГМ может быть выполнено в нескольких вариантах: монополярное и биполярное, частичное и полное [4–6, 8–13]. У пациентов с артро-грипозом A. Van Heest с соавт. (1998) рекомендуют выполнять полную биполярную пересадку, т.к. в этом случае потенциально возможно получить мышцу с максимальной силой [4]. По мнению авторов, данная операция теоретически приводит к ослаблению мышц грудной клетки и уменьшению внутренней ротации плеча, однако у пациентов с артрогрипозом часто отмечается внутриротационная контрактура в плечевом суставе и отсутствие активной наружной ротации, в связи с чем функциональные нарушения у больных после подобных вмешательств минимальны. Недостатками данной операции являются обширные доступы, необходимые для выделения мышцы на грудной клетке, а также потеря силы мышцы после ее перемещения в позицию сгибателей предплечья [4].

В литературе описано несколько способов моно-полярной пересадки БГМ в позицию двуглавой мышцы плеча [5, 6, 8, 12]. Впервые данная операция была выполнена в 1917 году Schulze-Berge и заключалась в перемещении сухожилия большой грудной мышцы из области прикрепления к плечевой кости на брюшко двуглавой мышцы плеча [5].

В 1946 году Clark предложил методику частичной монополярной пересадки БГМ в позицию двуглавой мышцы плеча с обязательным включением в трансплантат медиального грудного нерва [6]. Большинство предложенных в последующие годы операций по пересадке большой грудной мышцы представляют собой различные модификации операции Clark [8, 10]. Данные методики технически осуществимы в связи с анатомическими особенностями мышцы: БГМ имеет метамерное строение и разделяется на 5 различных порций, имеющих собственное кровоснабжение и иннервацию. Основываясь на этом, J. Chomiak, P. Dungl в 2008 предложили методику моно-полярной частичной пересадки БГМ, заключающуюся в перемещении дистальной части мышцы (грудинно-реберной, реберной и абдоминальной порций) на сосудистонервном пучке в позицию двуглавой мышцы плеча, при этом проксимальная часть мышцы остается интактной. Сохранение проксимальной порции БГМ не приводит к потере движений в плечевом суставе, что крайне важно для пациентов с артрогрипозом [8]. Согласно данным ряда исследователей, латеральный грудной нерв, отходящий от латерального пучка плечевого сплетения (сегменты С5–С6), иннервирует ключичную и порцию рукоятки грудины (проксимальную часть мышцы), в то время как медиальный грудной нерв, отходящий от медиального пучка плечевого сплетения (сегменты С7–Th1), иннервирует грудинно-реберную, реберную и абдоминальную порции (дистальная часть мышцы) [4, 6, 8, 17, 18].

До операции функциональные возможности пациентов с артрогрипозом различных возрастных групп и с разным уровнем поражения спинного мозга различались лишь по показателю «Сила сгибателей предплечья». В группе детей младшего школьного возраста указанный показатель превышал таковой у детей пред-дошкольного и дошкольного возраста, что было связано с ростом детей. В то же время, у детей старшего школьного возраста с отсутствием активного сгибания в локтевых суставах, ранее не получавших хирургического лечения, сила сгибателей предплечья, по сравнению с детьми младшего школьного возраста, была ниже более, чем в 2 раза, что, вероятно, было связано с вторичными дегенеративными изменениями мышц, возникающими с возрастом вследствие выраженного ограничения функции конечности.

Разная сила сгибателей предплечья, а также величина активного сгибания в локтевом суставе до операции у пациентов с артрогрипозом с разным уровнем поражения спинного мозга были обусловлены анатомическими особенностями мышц: иннервация двуглавой мышцы плеча осуществляется сегментами спинного мозга С5– С6, плечевой и плече-лучевой – сегментами С5–С8. Учитывая это, можно предположить, что у больных с уровнем поражения С5–С6 активное сгибание в локтевом суставе преимущественно осуществлялось за счет локтевой и плече-лучевой мышц, в то время как у пациентов с более протяженным поражением страдали все сгибатели предплечья. Особенности иннервации БГМ, а также мозаичный характер поражения мотонейронов спинного мозга у больных с артрогрипозом объясняют тот факт, что при поражении сегментов С5–С7 и С5–Th1 проксимальная часть мышцы представлена фиброзной или фиброзно-жировой тканью, в то время как дистальная часть – мышечной, за исключением больных с крайне тяжелыми формами амиоплазии с уровнем поражения С5–Th1. С учетом этого использование методики частичной пересадки БГМ для восстановления активного сгибания предплечья у больных с артрогрипозом более оправдано по сравнению с полным перемещением мышцы. Отсутствие статистически значимых различий показателей после операции у пациентов с уровнем поражения спинного мозга С6–С7 и С5–С7 было связано с тем, что в данном случае были сохранны сегменты, иннервирующие дистальную порцию БГМ, в то время как у больных с уровнем поражения спинного мозга С5–Th1 в патологический процесс были вовлечены все сегменты, иннервирующие дистальную порцию БГМ, что и объясняло худшие результаты лечения. Несмотря на это, динамика таких показателей как «Дефицит сгибания», «Сила сгибателей предплечья», «Активное сгибание» после операции была значительно лучше у пациентов с уровнем сегментарного поражения С5–Th1, что свидетельствовало о значимом улучшении активного сгибания в локтевом суставе после хирургического вмешательства по сравнению с таковым до операции.

На сегодняшний день среди специалистов, занимающихся лечением детей с артрогрипозом, остается нерешенным вопрос об оптимальном возрасте больных на момент операции. По нашим наблюдениям, восстановление активного сгибания в локтевом суставе у пациентов раннего возраста происходит в более быстрые сроки по сравнению с детьми школьного и подросткового возраста. В ходе игры маленький ребенок приобретает основные двигательные навыки, в то время как детям старшего возраста часто требуется пояснение того, как совершить то или иное движение. Несмотря на это, ряд зарубежных авторов рекомендует операции по восстановлению активного сгибания в локтевом суставе начиная с 4–5 лет, т.к. реабилитация требует активного участия ребенка, а это возможно, по их мнению, не ранее данного возраста [4, 9]. Другие исследователи считают, что оптимально выполнять данные операции до 5-6 лет [3]. При анализе отдаленных результатов транспозиции БГМ в позицию сгибателей предплечья у детей с амиоплазией нами не были выявлены статистически значимые различия между пациентами различных возрастных групп, что свидетельствует о том, что выбор оптимального возраста для выполнения операции связан в большей степени с предпочтениями хирурга, нежели с объективными причинами.

Проведенный статистический анализ результатов лечения в сроки от 6 месяцев до 7 лет после операции показал отсутствие различий между показателями в разные сроки наблюдения после хирургического вме- шательства, что было связано, вероятно, с тем, что в течение 6 месяцев после операции на фоне реабилитации происходит переобучение донорской мышцы для выполнения новой функции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование показало, что аутотрансплантат на основе БГМ позволяет восстановить активное сгибание в локтевом суставе у пациентов с ами-оплазией, при этом наилучшие результаты отмечаются у больных с уровнем C6–C7, С5–С7 сегментарного поражения спинного мозга, при этом возраст ребенка на момент хирургического вмешательства не влияет на его эффективность.

Список литературы Использование большой грудной мышцы для восстановления активного сгибания предплечья у детей с амиоплазией

- Arthrogryposis multiplex congenital definition: Update using an international consensus-based approach / S. Cachecho, C. Elfassy, R. Hamdy, P. Rosenbaum, N. Dahan-Oliel // Am. J. Med. Genet. C. Semin. Med. Genet. 2019. Vol. 181, No 3. P. 280-287. DOI: 10.1002 / ajmg.c.31739.

- Kimber E. AMC: amyoplasia and distal arthrogryposis // J. Child. Orthop. 2015. Vol. 9, No 6. P. 427-432. DOI: 10.1007/s11832-015-0689-1.

- Gagnon E., Fogelson N., Seyfer A.E. Use of the latissimus dorsi muscle to restore elbow flexion in arthrogryposis // Plast. Reconstr. Surg. 2000. Vol. 106, No 7. P. 1582-1585. DOI: 10.1097/00006534-200012000-00022.

- Van Heest A., Waters P.M., Simmons B.P. Surgical treatment of arthrogryposis of the elbow // J. Hand Surg. Am. 1998. Vol. 23, No 6. P. 1063-1070. DOI: 10.1016/S0363-5023(98)80017-8.

- Brooks D.M., Seddon H.J. Pectoralis transplantation for paralysis of the flexors of the elbow; a new technique // J. Bone Joint Surg. Br. 1959. Vol. 41-B, No 1. P. 36-43. DOI: 10.1302/0301-620X.41B1.36.

- Clark J.M. Reconstruction of biceps brachii by pectoral muscle transplantation // Br. J. Surg. 1946. Vol. 34, No 134. P. 180-181. DOI: 10.1002/bjs. 18003413408.

- Treatment and outcomes of arthrogryposis in the upper extremity / S. Oishi, O. Agranovich, D. Zlotolow, L. Wall, C. Stutz, G. Pajardi, C. Novelli, H. Abdel Ghani, A. Jester, C. Vuillermin, M. James, M.C. Manske, T. Beckwith // Am. J. Med. Genet. C. Semin. Med. Genet. 2019. Vol. 181, No 3. Р. 363-371. DOI: 10.1002/ajmg.c.31722.

- Chomiak J., Dungl P. Reconstruction of elbow flexion in arthrogryposis multiplex congenita type I. Part I: surgical anatomy and vascular and nerve supply of the pectoralis major muscle as a basis for muscle transfer // J. Child. Orthop. 2008. Vol. 2, No 5. P. 357-364. DOI: 10.1007/s11832-008-0130-0.

- Chomiak J., Dungl P., Vcelak J. Reconstruction of elbow flexion in arthrogryposis multiplex congenita type I: results of transfer of pectoralis major muscle with follow-up at skeletal maturity // J. Pediatr. Orthop. 2014. Vol. 34, No 8. P. 799-807. DOI: 10.1097/BPO.0000000000000204.

- Ezaki M. Treatment of the upper limb in the child with arthrogryposis // Hand Clin. 2000. Vol. 16, No 4. P. 703-711.

- Atkins R.M., Bell M.J., Sharrard W.J. Pectoralis major transfer for paralysis of elbow flexion in children // J. Bone Joint Surg. Br. 1985. Vol. 67, No 4. P. 640-644. DOI: 10.1302/0301-620X.67B4.4030867.

- Carroll R.E., Kleinman W.B. Pectoralis major transplantation to restore elbow flexion to the paralytic limb // J. Hand Surg. Am. 1979. Vol. 4, No 6. P. 501-507. DOI: 10.1016/s0363-5023(79)80001-5.

- Lahoti O., Bell M.J. Transfer of pectoralis major in arthrogryposis to restore elbow flexion: deteriorating results in the long term // J. Bone Joint Surg. Br. 2005. Vol. 87, No 6. P. 858-860. DOI: 10.1302/0301-620X.87B6.15506.

- Оценка результатов монополярной транспозиции широчайшей мышцы спины в позицию сгибателей предплечья у больных с артрогрипо-зом / О.Е. Агранович, Е.А. Коченова, А.Б. Орешков, С.И. Трофимова, Е.В. Петрова, Е.Л. Габбасова, Е.Д. Благовещенский // Гений Ортопедии. 2019. Т. 25, № 1. С. 42-48. DOI: 10.18019/1028-4427-2019-25-1-42-48.

- Агранович О.Е., Коченова Е.А., Трофимова С.И., Петрова Е.В., Буклаев Д.С. Использование широчайшей мышцы спины для восстановления активного сгибания в локтевом суставе у больных с артрогрипозом // Ортопедия, травматология и восстановительная хирургия детского возраста. 2018. Т. 6, № 3. С. 5-11. DOI: 10.17816/PTORS6273-75.

- Lake A.L., Oishi S.N. Hand therapy following elbow release for passive elbow flexion and long head of the triceps transfer for active elbow flexion in children with amyoplasia // J. Hand Ther. 2015. Vol. 28, No 2. P. 222-226. DOI: 10.1016/j.jht.2014.10.007.

- Manktelow R.T., McKee N.H., Vettese T. An anatomical study of the pectoralis major muscle as related to functioning free muscle transplantation // Plast. Reconstr. Surg. 1980. Vol. 65, No 5. P. 610-615. DOI: 10.1097/00006534-198005000-00012.

- Steindler A. Tendon transplantation in the upper extremity // Am. J. Surg. 1939. Vol. 44. P. 260-271. DOI: 10.1016/S0002-9610(39)90954-2.