Использование чрескожного транспедикулярного остеосинтеза с кифопластикой на основе разработанной экспериментальной конечно-элементной модели фрагмента позвоночного столба

Автор: Лихолетов Александр Николаевич, Ивлиев Денис Сергеевич

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2, 2017 года.

Бесплатный доступ

Цель. Улучшить результаты лечения больных с повреждением грудопоясничного отдела позвоночника на основе совершенствования методических подходов к определению лечебной тактики и проведенного анализа НДС во фрагменте позвоночного столба. Разработать способ совместного использования чрескожного транспедикулярного спондилодеза и кифопластики для хирургического лечения компрессионно-оскольчатых переломов грудопоясничного отдела позвоночника, придерживаясь минимально инвазивной технологии. Материалы и методы. Проведен анализ напряженно-деформированного состояния с помощью метода конечных элементов в неповрежденном позвоночно-двигательном сегменте при транспедикулярной стабилизации в случае травматического повреждения одного тела позвонка, а также при сочетанном использовании транспедикулярного остеосинтеза и вертебропластики при различных вариантах нагрузки. Результаты. Высокая эффективность совместного использования вертебропластики и транспедикулярной фиксации металлическими системами проявляется в значительном снижении напряжений в здоровых позвонках, используемых для крепления фиксирующих винтов, а также снижении напряжений в имплантируемой металлоконструкции. Заключение. Полученные результаты позволили разработать способ хирургического лечения согласно концепции минимально инвазивной технологии, что продемонстрировано на успешном клиническом примере.

Напряженно-деформированное состояние, метод конечных элементов, чрескожный транспедикулярный остеосинтез, вертебропластика, кифопластика

Короткий адрес: https://sciup.org/142121960

IDR: 142121960 | УДК: 616.711-007.55-089.227.844-07 | DOI: 10.18019/1028-4427-2017-23-2-187-194

Текст научной статьи Использование чрескожного транспедикулярного остеосинтеза с кифопластикой на основе разработанной экспериментальной конечно-элементной модели фрагмента позвоночного столба

в том числе при использовании вертебропластичеких материалов [8–10, 15, 16]. Актуальным остается разработка и применение минимально инвазивной технологии в хирургии позвоночника, которые бы обеспечивали необходимый клинический эффект при минимальном риске осложнений. Все вышеизложенное послужило основанием для проведения настоящего исследования.

Цель исследования – улучшить результаты лечения больных с повреждением грудопоясничного отдела по- звоночника на основе совершенствования методических подходов к определению лечебной тактики и проведенного анализа НДС во фрагменте позвоночного столба. Разработать способ совместного использования чрескожного транспедикулярного спондилодеза и кифопластики для хирургического лечения компрессионно-оскольчатых переломов грудопоясничного отдела позвоночника, придерживаясь минимально инвазивной технологии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

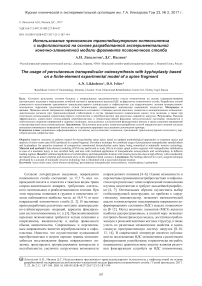

Нами разработана биометрическая модель по средним значениям результатов компьютерных топограмм L1–L3позвонков у 27 пациентов мужского пола в возрасте 30–40 лет [10, 16]. Между соседними позвонками распо- лагались упругие элементы с поперечным сечением экви- дистантным контуру поперечного сечения тела позвонка, которые моделировали межпозвоночные диски. Между суставными отростками при расчетах были использованы упругие призматические элементы, которые моделировали наличие суставных хрящей. Также применялись нитевидные упругие элементы, моделирующие действие задней и передней продольных связок, а также желтой, межостистой и суставных связок (рис. 1, а). Моделирование переломов (рис. 1, б) осуществлялось по X.Y. Wang и соавт. [5]. Транспедикулярная фиксация проводилась конструкцией, состоящей из фиксирующего стержня диаметром 7 мм и двух транспедикулярных винтов диаметрами 5 мм. Для анализа НДС во фрагменте позвоночного столба при сочетанном использовании транспедикулярного остеосинтеза и вертебропластики нами предложена модель, представленная на рисунке 1, в.

Рис. 1. Схемы вариантов расчета НДС

Все компоненты разработанной конечно-элементной (КЭ) модели и материалы приняли однородными и изотропными. В качестве модели материалов использовали закон Гука. Исследования механических характеристик биологических тканей, представленные в работах [8, 12, 17–19], показывают существенный разброс исследуемых величин и их варьирование. Исходя из этого, при моделировании использованы усредненные значения механических характеристик элементов исследуемой КЭ модели позвоночника, импланта и костного цемента [10], которые приведены в таблице 1.

Нагрузка, используемая при моделировании, является одним из наиболее значимых факторов, определяющих НДС исследуемого фрагмента позвоночника. Анализ литературных источников показал значительные вариации способов приложения нагрузки, используемые авторами при МКЭ моделировании. Согласно данным литературы [11, 17–19] проведен сравнительный анализ теоретиче- ских и экспериментальных значений НДС позвонков при различных вариантах приложения нагрузки, значения которых представлены в таблице 2.

Таблица 1

Механические свойства материалов

|

Материал |

Модуль Юнга, Е (МПа) |

Коэффициент Пуассона, ν |

|

Кортикальная кость |

10 000 |

0,3 |

|

Губчатая кость |

500 |

0,2 |

|

Суставной хрящ |

10 |

0,5 |

|

Межпозвоночный диск |

5 |

0,5 |

|

Связки |

20 |

0,3 |

|

Имплант |

110 000 |

0,3 |

|

Костный цемент |

3500 |

0,3 |

Таблица 2

Нагрузки, используемые для различных вариантов расчета

|

Вариант расчета |

Сила, Н |

Момент, Нм |

Направление |

|

Вертикальное положение |

500 |

0 |

– |

|

Наклон вперед |

1200 |

10 |

вперед |

|

Наклон назад |

500 |

10 |

назад |

Таким образом, анализ литературы и собственные данные явились основой экспериментальной части исследования.

Работа основана на анализе данных комплексного обследования и лечения 50 пациентов с травматическими повреждениями грудного и поясничного отделов позвоночника, наблюдавшихся и получивших лечение в отделении вертебрологии ДНИИТО и нейрохирургии ОТБ (РТЦ) с 2005 по 2016 год. Критерием отбора послужило наличие компрессионного или компрессионно-оскольчатого перелома позвоночника в грудопоясничном отделе с типом А2, А3 по классификации АО.

В исследование включено 36 (71,2 %) женщин и 14 (28,8 %) мужчин. Возраст пациентов варьировал от 19 до 63 лет.

В большинстве случаев (40,5 %) страдали Th12 и L1 позвонки.

Все пациенты прошли обследование, включающее спондилографию в двух проекциях, СКТ, МРТ, стандартное неврологическое исследование.

Компьютерная томография проводилась на аппарате «Philips MX-6000 Dual» шагом в 1 мм с проведением трехмерной реконструкции. МРТ-исследование выполнялось на оборудовании General Electric «Signa-Exite» закрытого типа c силой магнитного поля 1,5T.

Все пациенты были разделены на 2 группы согласно выбранным методикам лечения. Основную группу составили 18 пациентов, оперированных в соответствии с разработанным нами способом [10, 15, 16], в том чис- ле с применением малоинвазивной техники, при которой использовалась система CD Horizon® Sextant или Longitude. Все части системы имплантировались чре-скожно. Техника проведения транспедикулярных винтов сходна с таковой входа в тела позвонков при вертебропластике. Установка конструкций выполнялась с применением интубационного общего наркоза. После разметки операционного поля заднебоковым доступом через корень дужки осуществлялось введение иглы, направляющего стержня и винта в тело позвонка. После ввода всех винтов они попарно соединялись между собой штангами и фиксировались. Установку винтов и вертебропластику производили под радиологическим контролем с использованием электронно-оптического преобразователя (C-Arm «Ziem-Compact»).

Результаты сравнили с данными 32 человек из контрольной группы, имевших аналогичные повреждения и оперированных открытым способом с установкой только четырехвинтовой транспедикулярной конструкции в здоровые тела, смежные с травмированным телом позвонка. Степень декомпрессии определялась неврологической симптоматикой и данными МРТ и СКТ о степени сужения позвоночного канала и степени сдавления дурального мешка.

В основной группе при компрессионном переломе наряду с транспедикулярной фиксацией смежных с поврежденным тел позвонков, при снижении до 50 % ис- ходной высоты тела позвонка вертебропластику либо кифопластику осуществляли из одностороннего транс-педикулярнго доступа. При снижении тела позвонка более 50 % проводилась двухсторонняя транспедикулярная пункция тела позвонка с введением остеоин-дуктивного композита [10, 15, 16]. При оскольчатых переломах проводилась кифопластика. Использовался набор «Kyphon Medtronic» c 15 мм баллоном, который заполнялся рентгенпозитивной жидкостью под давлением 5-7 атмосфер. Наполнение баллона выполнялось под радиологическим контролем в боковой проекции. Критерием достаточности наполнения служило соприкосновение стенки баллона с одной из замыкательных пластин компримированного позвонка. Затем в сформированную полость вводился композит. Данная манипуляция проводилась синхронно с двух сторон. Приоритет кифопластики при травматических повреждениях тел позвонков обусловлен восстановлением высоты пораженного позвонка и уменьшением риска экстравертебрального истечения костного цемента, что связано с уплотнением костной ткани по периферии от раздуваемого баллона [20]. Результаты лечения оценивали по данным рентгенограмм в боковой проекции по методу Кобба, сравнивая изменение угла кифоза в градусах поврежденного сегмента позвоночника в основной и контрольной группах в до- и послеоперационном, отдаленном (через 6 месяцев) периодах.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

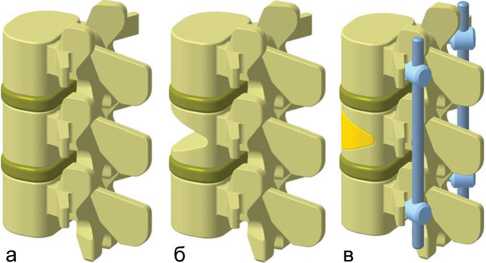

На рисунке 2 показаны результаты моделирования НДС при восстановлении перелома позвонка методом транспедикулярной стабилизации совместно с использованием костного цемента.

Рис. 2. Распределение интенсивности напряжений в модели фрагмента позвоночника при сочетанном использовании транспедикулярного остеосинтеза и костного цемента: а – изометрия; б – разрез; в, г, д – вид сверху на позвонки при рассмотрении сверху вниз

Из полученных результатов видно, что уровень напряжений снижается как в здоровых, так и в позвонке с переломом до уровня напряжений, соответствующего здоровым позвонкам. Такие выводы можно сделать и о величине интенсивности напряжений в теле позвонков в зависимости от положения тела. При наклоне вперед наблюдается рост напряжений в 2–3 раза по сравнению в вертикальным положением тела. При наклоне назад напряжения в теле позвонков значительно снижаются, что можно объяснить перераспределением нагрузки на конструкцию импланта. Кроме того, для всех положений тела наблюдается существенное снижение интенсивности напряжений в областях дуг позвонков, а также верхних и нижних суставных отростков, что также можно объяснить перераспределением несущей нагрузки. Анализ интенсивности напряжений в конструкции имплантат также показывает, что в заднем фиксирующем стержне происходит снижение напряжений примерно в 2,5 раза по сравнению с предыдущим вариантом моделирования и в зависимости от положения тела составляет ~7 МПа для вертикального положения, ~23 МПа для НВ и ~9 МПа для наклона назад. Величина интенсивности напряжений в костном цементе также варьировала в зависимости от положения тела и составила ~0,42 МПа для вертикального положения, ~1,21 МПа для наклона вперед и ~0,37 МПа для наклона назад.

Сравнительный анализ напряженно-деформированного состояния модели поврежденного фрагмента позвоночного столба при использовании различных вариантов хирургического лечения перелома тела позвонка выявил более высокую степень прочности фиксации при совместном использовании транспедикулярной фиксации и костного цемента в сравнении с применением только транспедикулярной фиксации. Это нашло отражение в значительном снижении напряжений в неповрежденных позвонках, используемых для крепления фиксирующих винтов, а также в снижении напряжений в используемой для фиксации металлоконструкции при условии заполнения импрессионного дефекта костной ткани тела позвонка композитом.

Все больные основной группы были активизированы в ближайшие 24 часа после оперативного вмешательства, что обусловлено значительным уменьшением болевого синдрома за счет отсутствия травматизации мягких тканей и усиления опорной функции задней колонны позвоночника.

Использование транспедикулярного остеосинтеза и вертебропластики оказало позитивный эффект на стабильность достигнутой коррекции. В таблице 3 представлены данные о величине кифоза поврежденного сегмента позвоночника до операции и в послеоперационном периоде. Установлено, что степень потери коррекции в сроки 6 и более месяцев после операции была статистически значимо меньшей в основной группе по сравнению с контрольной (p < 0,05).

На основании разработанных конечно-элементных моделей позвоночного столба внедрен в практику метод совместного использования вертебропластики и транспедикулярной стабилизации позвоночника [15, 16]. Представлен клинический случай лечения больного с использованием данной методики перкутанным миниинвазивным способом.

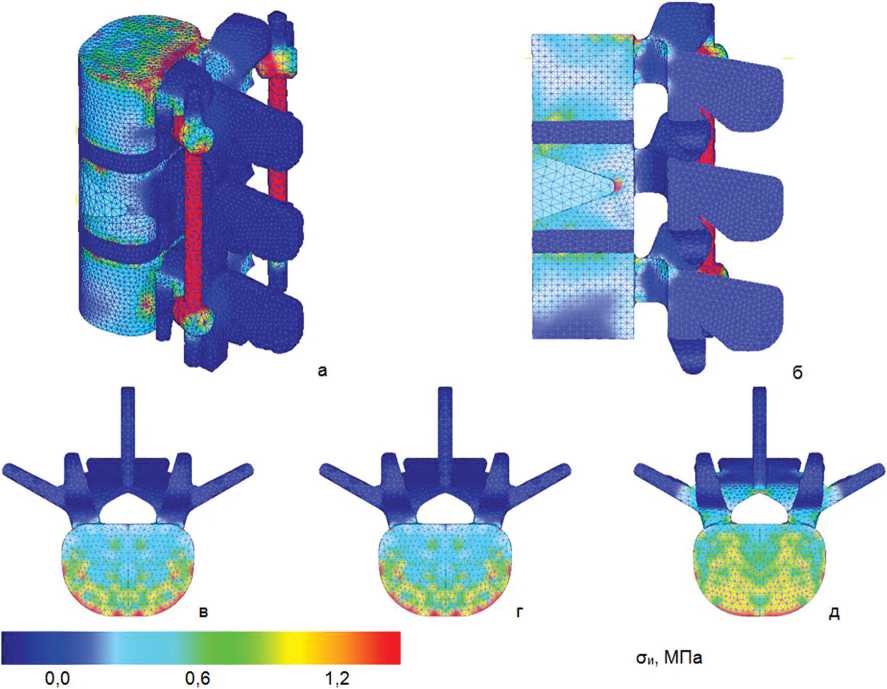

Клинический пример . Больной А., 1958 г.р., история болезни № 86403, поступил в нейрохирургическое отделение ККЛПУОЗ «Областная травматологическая больница» после полученной бытовой травмы в результате падения с лестницы с высоты двух метров. При рентгенологическом и СКТ-исследовании выявлен нестабильный компрессионно-оскольчатый перелом L1 позвонка с выраженной компрессией правого передне-верхнего и среднего отдела позвонка (рис. 3). В неврологическом статусе – выраженный болевой, вертеброгенный, корешковый синдром.

Таблица 3

Изменение величины кифоза поврежденного сегмента позвоночника в основной и контрольной группе в до- и послеоперационном периодах (градусы)

|

Группа |

Тип перелома |

До операции |

После операции |

Потеря коррекции |

|

|

рентгенконтроль после операции |

рентгенконтроль в сроки более 6 месяцев |

||||

|

Основная группа (18 чел.) |

А2 (n = 8) |

11,8 ± 8,6 |

1,7 ± 0,7 |

2,1 ± 0,8 |

0,4 ± 0,3 |

|

А3 (n = 10) |

16,9 ± 9,3 |

1,9 ± 0,9 |

2,4 ± 0,9 |

0,5 ± 0,2 |

|

|

Контрольная группа (32 чел.) |

A2 (n = 14) |

12,2 ± 7,9 |

2,2 ± 0,6 |

6,7 ± 1,2* |

4,5 ± 0,9* |

|

A3 (n = 18) |

17,3 ± 8,9 |

2,7 ± 0,9 |

12,3 ± 2,1* |

9,6 ± 1,7* |

|

* – статистически значимые отличия (с p < 0,05) по сравнению с пострадавшими с соответствующим типом перелома контрольной группы

Рис. 3. Рентгенограммы поясничного отдела позвоночника в прямой (б) и боковой проекции (а) больного А. до операции; в – СКТ-срез L1 позвонка

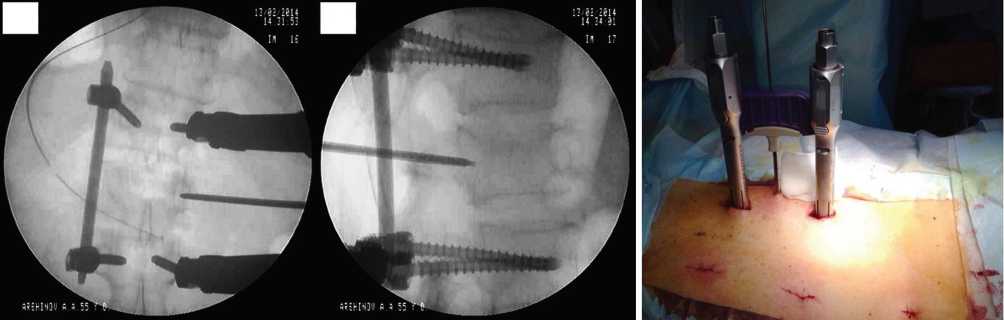

По поводу выявленной патологии больному произведено оперативное вмешательство предложенным способом. После осуществления кожных разрезов до 1,5 см чрескожно транспедикулярно в тела Th12 и L2 позвонков слева введены винты системы CD Horizon® Longitude, при помощи инсертера установлена балка, затем по ней при помощи дистракции и экстензии произведена реформация позвоночного канала (рис. 4). Справа в тела Th12 и L2 позвонков аналогичным образом чрескожно транспедикулярно установлены винты системы и под радиологическим контролем через правый корень дужки в тело травмированного L1 позвонка установлена рабочая канюля системы баллонной кифопластики «Kyphon».

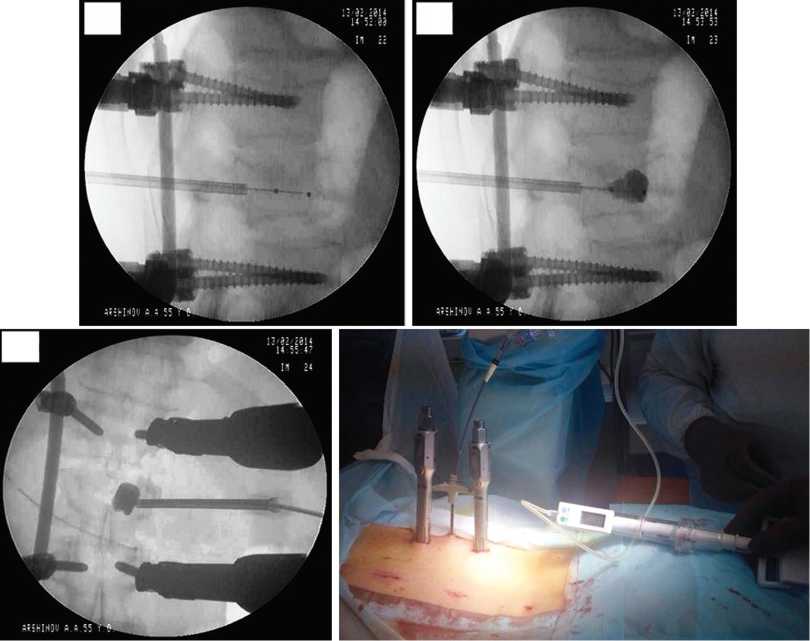

Следующим этапом через рабочую канюлю введен баллон, который раздут рентгенконтрастным раствором под давлением, в результате чего восстановлена геометрия поврежденного тела позвонка. Затем баллон сдут и извлечен (рис. 5).

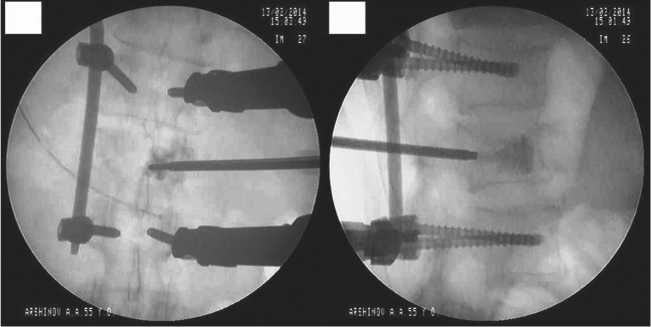

Затем под радиологическим контролем образовавшаяся полость дозированно заполнена остеоиндук-тивным костным цементом (рис. 6). После застывания цемента система извлечена. Выполнен окончательный монтаж транспедикулярной системы.

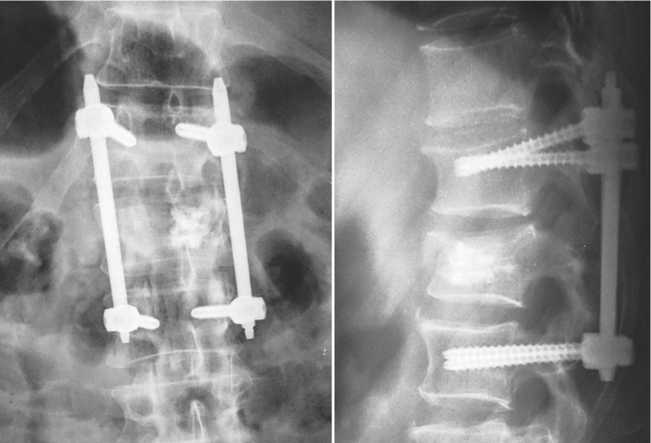

При контрольном обследовании система фиксации стабильна, восстановлена опороспособность позвоночного столба, значительно уменьшена компрессия позвоночного канала (рис. 7). На следующие сутки после операции отмечен регресс болевого, радикулярного синдрома. Осложнений в послеоперационном периоде не было. Больной активизирован через сутки без фиксирующего внешнего ортеза. Выписан в удовлетворительном состоянии под наблюдение травматолога по месту жительства.

Рис. 4. Фото во время оперативного вмешательства. Произведена установка чрескожных транспедикулярных винтов системы CD Horizon ® Longitude в тела Th i2 и L 2 позвонков с двух сторон. Фиксация балки системы слева. Установлена рабочая канюля системы баллонной кифопластики «Kyphon» в тело L 1 позвонка справа

Рис. 5. Фото во время оперативного вмешательства. Введение через рабочую канюлю баллона, который под давлением раздут рент-генконтрастным раствором

Рис. 6. Фото во время оперативного вмешательства. Произведено дозированное введение рентгенконтрастного остеоиндуктивного костного цемента в тело L1 позвонка

Рис. 7. Рентгенограммы поясничного отдела позвоночника в прямой и боковой проекции после оперативного вмешательства. Имплантированная система стабильна, восстановлена опороспособность позвоночного столба

ВЫВОДЫ

-

1. Выполнение транспедикулярного остеосинтеза совместно с вертебропластикой является наиболее оптимальным в снижении напряженно-деформированного состояния как в месте повреждения, так и в смежных сегментах, используемых для крепления фиксирующих винтов, и, собственно, в самой металлоконструкции.

-

2. При использовании только транспедикулярного остеосинтеза смежных с поврежденным позвонков значительно возрастает напряженно-деформированное состояние в месте перехода винта в головку, которое может являться местом поломки винта.

-

3. При транспедикулярной стабилизации позвоночника с вертебропластикой операция выполняется из одного доступа, не требует комбинированного подхода

-

4. Выполнение разработанного способа оперативного вмешательства с помощью миниинвазив-ной техники является современным и перспективным направлением, что обусловлено уменьшением травматизации мягких тканей во время операции и кровопотери, уменьшением интенсивности послеоперационной боли, ранней активизацией пациентов, значительным уменьшением сроков госпитализации. Дифференцированное использование малоинвазивных стабилизирующих систем (Sеxtant, MANTIS) и пункционной чрескожной вертебропластики оптимизирует возможности их применения в каждом конкретном случае.

и может быть использована при различных типах повреждений.

Список литературы Использование чрескожного транспедикулярного остеосинтеза с кифопластикой на основе разработанной экспериментальной конечно-элементной модели фрагмента позвоночного столба

- Алгоритмы диагностики и лечения пациентов с сочетанной позвоночно-спинномозговой травмой/А.А. Гринь, М.А. Некрасов, А.К. Кайков, С.К. Ощепков, И.С. Львов, Ю.С. Иоффе, В.В. Крылов//Хирургия позвоночника. 2011. № 4. С. 18-26.

- Швец А.И., Ивченко В.К., Самойленко А.А. Стабилизация переломов грудопоясничного и поясничного отделов позвоночника транспедикулярными фиксаторами//Проблеми сучасної медичної науки та освiти. 2009. № 1. С. 46-49.

- Гринь A.A., Кайков А. Ошибки диагностики, лечения и осложнения у больных с травмой позвоночника и спинного мозга//Материалы IV съезда нейрохирургов России. М., 2006. С. 30.

- Педаченко Е.Г., Кущаев С.В. Пункционная вертебропластика. Киев: А.Л.Д., 2005. 520 с.

- Biomechanical effect of the extent of vertebral body fracture on the thoracolumbar spine with pedicle screw fixation: an in vitro study/X.Y. Wang, L.Y. Dai, H.Z. Xu, Y.L. Chi//J. Clin. Neurosci. 2008. Vol. 15, N 3. P. 286-290.

- Percutaneous vertebroplasty/Eds. J.M. Mathis, H. Deramond, S.M. Belkoff. New York: Springer-Verlag, 2002. 221 p.

- Кущаев С.В. Пункционная вертебропластика при травматических компрессионных переломах тел позвонков//Український нейрохiрургiчний журн. 2008. № 2. С. 43-48

- Исследование напряженно-деформированного состояния системы «имплантат-поясничный отдел позвоночника-таз» при различных вариантах фиксации/А.А. Мезенцев, Д.Е. Петренко, А.А. Барков, А.В. Яресько//Ортопедия, травматология и протезирование. 2011. № 2. С. 37-41.

- Исследование напряженно-деформированного состояния системы «позвоночник-фиксирующее устройство» при различных вариантах фиксации/А.А. Мезенцев, Д.Е. Петренко, З.М. Мителева, А.В. Яресько//Медицина и… 2006. № 3(14). С. 14-18.

- Исследование напряженно-деформированного состояния конечно-элементной модели фрагмента позвоночного столба при сочетанном использовании транспедикулярныхимплантов и вертебропластики/Л.А. Бублик, А.Н. Лихолетов, Я. Е. Бейгельзимер, Р.Ю. Кулагин//Нейрохирургия и неврология Казахстана. 2013. № 3 (32). С. 3-7.

- Капанджи А.И. Позвоночник. Физиология суставов. М.: Эксмо, 2009. 344 с.

- Моделирование поведения биомеханических систем «позвонок-эндопротез» на основе метода конечных элементов/В.А. Радченко, А.П. Шманько, Н.А. Ткачук, Ю.В. Вертельник//Ортопедия, травматология и протезирование. 2005. № 1. С. 24-31.

- Экспериментально-анатомическое исследование функциональной транспедикулярной стабилизации позвоночника/С.К. Левченко, О.Н. Древаль, А.А. Ильин, М.Ю. Коллеров, И.П. Рынков, А.В. Басков//Вопр. нейрохирургии имени Н. Н. Буpденко. 2011. № 1. С. 20-26.

- Combination of finite element modeling and optimization for the study of lumbar spine biomechanics considering the 3D thorax-pelvis orientation/F. Ezquerro, A. Simón, M. Prado, A. Pérez//Med. Eng. Phys. 2004. Vol. 26, N 1. Р.11-22.

- Спосiб хiрургiчного лiкування компресiйно-осколкових переломiв тiл хребцiв грудопоперекового вiддiлу у ранньому перiодi: пат. 76740 Україна. № u201208751; заявл. 16.07.12; опубл. 10.01.13, Бюл. № 1.

- Бублик Л.А., Лихолетов А.Н. Сочетанное использование транспедикулярных имплантов с вертебропластикой на основе разработанной конечно-элементной модели фрагмента позвоночного столба для хирургического лечения компрессионно-оскольчатых переломов грудопоясничного отдела//Травма. 2014. Т. 15, № 1. С. 66-73.

- Applying a follower load delivers realistic results for simulating standing/A. Rohlmann, T. Zander, M. Rao, G. Bergmann//J. Biomech. 2009. Vol. 42, N 10. P. 1520-1526.

- Comparison of the effects of bilateral posterior dynamic and rigid fixation devices on the loads in the lumbar spine: a finite element analysis/A. Rohlmann, N.K. Burra, T. Zander, G. Bergmann//Eur. Spine J. 2007. Vol. 16, N 8. P. 1223-1231.

- Management of vertebral body fractures/B. Wiedenhofer, M. Tanner, C.H. Furstenberg //J. Clin. Rheumatol. Musculoskelet. Med. 2011. N 2 (1). P. 14-24.

- Kim Y.Y., Rhyu K.W. Recompression of vertebral body after balloon kyphoplasty for osteoporotic vertebral compression fracture//Eur. Spine J. 2010. Vol. 19, N 11. Р. 1907-1912.

- Realistic loading conditions for upper body bending/A. Rohlmann, T. Zander, M. Rao, G. Bergmann//J. Biomech. 2009. Vol. 42, N 7. P. 884-890.