Использование деструктивного когнитивного инструментария в государственной управленческой практике

Автор: Минакова И.В., Распопин Д.И., Алдохина Э.А.

Журнал: Вестник Алтайской академии экономики и права @vestnik-aael

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 7-1, 2020 года.

Бесплатный доступ

Целью работы стало обобщение и систематизация российской управленческой практики, основанной на ложных научных теориях. В качестве примеров такой деструктивной государственной политики в современной России можно привести следующие: ориентация на постиндустриализм в качестве генерального направления структурной политики; недостаточная монетизация экономики; имплементация теории либерализма, нашедшая отражение в сокращении государственного регулирования социально-экономических процессов, чрезмерной открытости национальной экономики. Проиллюстрировано, что эти концепции и представления были привнесены в российскую государственную практику извне (в частности, рекомендованы к внедрению Международным валютным фондом). Авторами показано, что внедрение этих ложных концепций в управленческую практику привело к ослаблению значимого потенциала страны, и как следствие, к значительному отставанию России по уровню ВВП от мировых лидеров. В процессе исследования использовались общенаучные методы: анализ, синтез, сравнение, аналогия.

Управленческая практика, постиндустриализм, монетизация экономики, теория либерализма, государственное регулирование экономики

Короткий адрес: https://sciup.org/142225240

IDR: 142225240 | УДК: 338.242.4 | DOI: 10.17513/vaael.1220

Текст научной статьи Использование деструктивного когнитивного инструментария в государственной управленческой практике

Под деструктивным когнитивным инструментарием мы будем понимать внедрение в интеллектуальную среду страны противника ложных научных теорий, парадигм, концепций, стратегий, влияющих на ее государственное управление в сторону ослабления обороннозначимых национальных потенциалов [1]. Внедрение ложной теории приводит к ошибочным управленческим практикам, деструктивной государственной политике, ослабляющей значимые потенциалы страны.

В качестве примеров такой деструктивной государственной политики в современной России можно привести следующие: ориентация на постиндустриализм в качестве генерального направления структурной политики; недостаточная монетизация экономики; имплементация теории либерализма, нашедшая отражение в сокращении государственного регулирования социальноэкономических процессов, чрезмерной открытости национальной экономики. Эти концепции и представления были привнесены в российскую государственную практику извне. В частности, рекомендованы к внедрению Международным валютным фондом.

Целью работы является обобщение и систематизация российской управленческой практики, основанной на ложных научных теориях.

В процессе исследования использовались общенаучные методы: анализ, синтез, сравнение, аналогия.

В декабре 1990 г. МВФ, ВБ, ОЭСР был подготовлен доклад, в котором рекомендовалось СССР курс на глобальные реформы, обеспечившие переход от планового хозяйства к рыночной экономике [2].

По словам президента США Дж. Буша, произнесенным им в 1992 г. в Белом, «<…> революция в новых независимых государствах – это поворотный момент истории, который будет иметь глубокие последствия для национальных интересов Америки. Никогда еще в этом веке ставки для нас не были столь высоки. Страна, которая была нашим противником на протяжении 45 лет, которая представляла угрозу свободе и миру во всем мире, сегодня стремится присоединиться к сообществу демократиче- ских государств. <…> Однако если эта демократическая революция потерпит поражение, мы можем оказаться в мире, который в некоторых отношениях будет более опасным, чем темные годы «холодной войны» [3]. Аналогичная мысль была озвучена английским министром финансов Н. Лэмонтом в апреле 1992 г.: «Если мы упустим нынешние возможности, то потом все будем сожалеть об этом. Процесс реформ в России надо сделать необратимым» [4].

МВФ было провозглашено окончание «холодной войны» между Востоком и Западом и формирование «нового партнерства». Россия стала членом МВФ 1 июня 1992 г. В 1992-1999 гг. восемь раз МВФ направлял средства на поддержку экономических реформ в России на сумму $22 млрд. Предоставление кредитов сопровождалось выдвижением условий, касающихся либерализации российской экономики. Для России была разработана экономическая стабилизационная программа и радикальная структурная реформа – «Вашингтонский консенсус». «Вашингтонский консенсус» предполагал приватизацию предприятий, введение рыночного ценообразования, либерализацию внешнеэкономической деятельности (были сформулированы требования по ликвидации экспортных пошлин на газ и нефть; отмене обязательной предтаможенной экспертизы экспортируемых товаров; снижению таможенных пошлин на импорт), свободную конвертируемость валют, либерализацию международного движения капиталов, снятие валютных ограничений, радикальную земельную и сельскохозяйственную реформы. Обязательным условием принятия России в МВФ стала информационная открытость страны (МВФ предоставлялась информация о состоянии российской экономики, ее платежном балансе, золотовалютных резервах и др.) [4].

Практическому воплощению разработанной МВФ экономической политики в России активно способствовали зарубежные советники: А. Аслунд, Л. Бальцерович, М. Домбровский, Дж. Сакс и др. Всякий раз, когда России не удавалось выполнить требования, МВФ блокировал предоставление очередной транши. Претворение в жизнь поло- жений «Вашингтонского консенсуса» привело к катастрофическим последствиям, сопоставимым с последствиям революции и гражданской войны. Так, в 1922 г. ВВП относительно 1913 г. составлял 57%, то в 1998 г. его уровень был всего 60% от уровня 1991 г. Даже во время Великой Отечественной войны экономика РСФСР росла со средней скоростью 4,7% за счет переноса промышленности за Урал и строительства новых предприятий. Во время Великой Депрессии СССР демонстрировал фантастические темпы роста – 13-14%. В 1998 г. спад производства достиг 46% от уровня 1990 г. [5].

Если бы начиная с 1990 г. средние темпы роста ВВП сохранялись на уровне 3%, то к 2015 г. ВВП достиг бы $1625 млрд (его фактическое значение на этот период – $1176 млрд). Таким образом, совокупные потери ВВП (речь идет о недопроизведенном ВВП) составляют около $10,5 трлн. Аналогичную оценку ущерба дает И. Лавровский – 8-10 трлн. долл. Если за время существования СССР с 1922г по 1984 г. было создано около 43320 предприятий, то за период правления Б. Ельцина закрыто около 30000 [5].

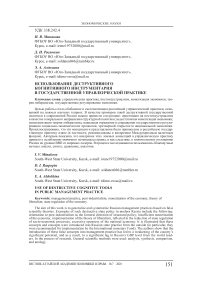

Теория постиндустрализма разработана в 60-е гг. под влиянием распространения постиндустриальных сфер деятельности. Однако, несмотря на возникновение постиндустриальной теории, в США, в отличие от России, продолжился рост промышленного производства (рис. 1) [6].

Дело в том, что развитые страны перенесли свое производство на территорию развивающихся стран. Это открыло для них возможность беспрепятственно использовать дешевую рабочую силу и ресурсы развивающихся стран, снижая таким образом производственные издержки. Однако, в целом, материальное производство развитых стран, перераспределяемое по всему миру, не только не уменьшилось, но и возросло. Именно уровень промышленного развития в значительной степени предопределяет потенциал экономики, эффективность использования природных, материальных и трудовых ресурсов.

Не случайно, согласно статистическим данным, страны, имеющие наибольший ВВП, одновременно выступают ведущими промышленными державами (табл. 1) [6].

Таблица 1

Промышленное производство в 2016-2019 гг.

|

2016 Объем производства в промышленности (млрд долл. США) |

2017 Объем производства в промышленности (млрд долл. США) |

2019 Объем производства в промышленности (млрд долл. США) |

|||

|

Китай |

8057 |

Китай |

8414 |

Китай |

8414 |

|

Тайвань |

402 |

Тайвань |

411 |

Тайвань |

411 |

|

Сянган |

30 |

Сянган |

30 |

Сянган |

30 |

|

Евросоюз |

4718 |

Евросоюз |

4873 |

Евросоюз |

4873 |

|

США |

3500 |

США |

3601 |

США |

3601 |

|

Индия |

2375 |

Индия |

2590 |

Индия |

2590 |

|

Япония |

1332 |

Япония |

1356 |

Япония |

1356 |

|

Россия |

1214 |

Индонезия |

1250 |

Индонезия |

1250 |

|

Индонезия |

1176 |

Россия |

1221 |

Россия |

1221 |

|

Германия |

1173 |

Германия |

1210 |

Германия |

1210 |

|

Саудовская Аравия |

777 |

Саудовская Аравия |

796 |

Саудовская Аравия |

796 |

|

Бразилия |

761 |

Мексика |

757 |

Ю.Корея |

733 |

Безусловным лидером по объемам промышленного производства выступает Китай, промышленность которого составляет более 40% современной экономики. Его доля в мировом производстве кораблей составляет 45%, мобильных телефонов – 71%, обуви – 63%, персональных компьютеров – 91%, кондиционеров – 80%, энергосберегающих ламп – 80% [7]. Что касается России, то здесь произошло сокращение промышленного производства [8]. Более того, в 1990-е гг. некоторые либерально ориентированные представители экономических министерств заявляли, что промышленная политика вообще не нужна для рыночной экономики. В частности, по словам А. Б. Чубайса, вице-премьера правительства России (в интервью журналу «Эксперт» в августе 1997 г), мы не- достаточно богаты для того, чтобы иметь промышленную политику [9].

В результате, в 1999 г. индекс промышленного производства в России по сравнению с 1991 г. снизился почти в два раза (на 48%). Средний спад в 19921999 годах составил около 7% в год [10].

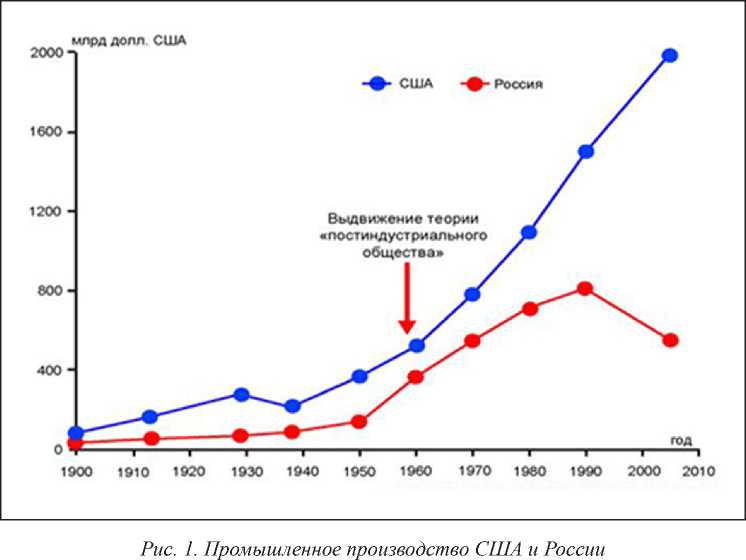

Недостаточная монетизация экономики. Следствием проводимой в России монетарной политики стала недостаточная монетизация экономики. Материальное производство должно сопровождаться финансовым обращением. При прочих равных условиях, чем выше уровень монетизации, тем выше темпы экономического роста [11]. В российской экономике коэффициент монетизации значительно ниже, чем в развитых и динамично развивающихся странах (рис. 2) [12].

Рис. 2. Коэффициент монетизации экономики, в %

Реализуемая в России демонетизация отечественной экономики осуществляется в целях подавления инфляции. Однако данное утверждение справедливо лишь в отношении монетарной инфляции, которая невозможна в России в связи с недостаточной денежной массой в обращении. В отличие от развитых стран, где денежная масса, действительно, избыточна, в России необходима ремонетизация экономики, которая обеспечила бы стимулирование экономического развития.

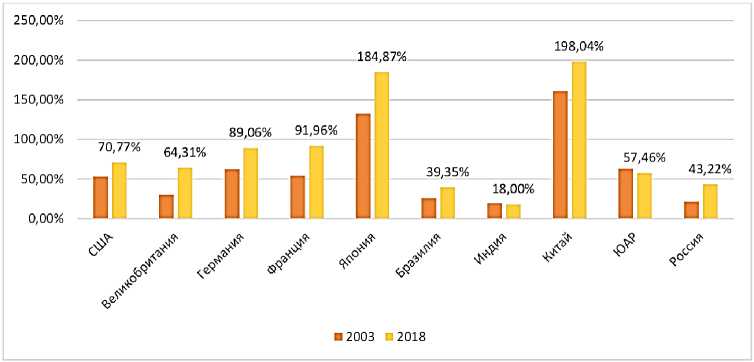

Теория радикального либерализма, появляющаяся в сокращении доли государства и избыточной открытости экономики. Для измерения участия государства в регулировании социальноэкономических процессов может быть использован показатель доли государственных расходов в ВВП (рис. 3) [12]. При этом именно государственные расходы становятся основным источником инвестиций и стимулирования деловой активности. Особенно актуально это в периоды замедления экономического роста, когда государственные расходы выступают в качестве рычага стимулированного развития.

Кроме того, страны с высоким уровнем государственных расходов осуществляют масштабное финансирование социально-культурной сферы, экологических мероприятий.

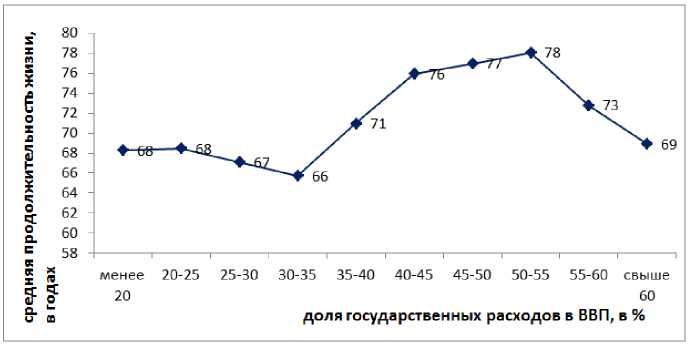

На рисунке 4 представлена зависимость продолжительности жизни от доли государственных расходов в ВВП [13].

Рис. 3. Доля государственных расходов, в %

Рис. 4. Среднее значение продолжительности жизни в группе стран с определенным уровнем доходов, 2013 г. Расчет по 174 государствам мира

Рис. 5. Среднее значение ИЧР в группе стран с определенным уровнем доходов, по данным МВФ, 2013 г. Расчет по 174 государствам мира

Высокая продолжительность жизни отмечается в странах с достаточно большими государственными расходами на здравоохранение, развитие и реализацию программ по поддержке здоровья граждан.

Государственные расходы оказывают непосредственное влияние и на состояние человеческих ресурсов государства (рис. 5) [13]. Государства с наиболее высоким уровнем государственных расходов предоставляют своим гражданам лучшие условия жизни: уровень жизни, образованность, медицинское обслуживание, обеспечение правопорядка, условий для отдыха и т.д. Учитывая, что долгосрочный экономический рост связан с человеческим капиталом, сокращение государственных расходов является недопустимым. Что касается чрезмерной открытости экономики, то она усилила зависимость современной российской экономики от экспорта, определяемый, прежде всего, продажей нефти и газа. Так, в 2019 г. минеральные продукты составляли 53% всего российского экспорта [14]. Такая выраженная моноспеци- ализированность российского экспорта приводит к зависимости от мировой конъюнктуры на рынке углеводородного сырья.

Заключение

Результатом внедряемых в хозяйственную практику неверных экономических догм, в качестве которых в работе рассмотрены: ориентация на постиндустриализм, недостаточная монетизация экономики; имплементация теории либерализма, стало значительное отставание России по уровню ВВП от стран-лидеров.

О возможных катастрофических последствиях догм рыночного фундаментализма еще задолго до появления неолиберализма как экономической школы предупреждал К. Поланьи в 1944 г: «Позвольте рыночным механизмам быть единственным определяющим началом в судьбе людей – и их естественного окружения, и это на самом деле, даже и с учетом политических показателей и использования покупательной способности, приведет к распаду общества» [15].

Публикация выполнена в рамках государственного задания на 2020 г. (№0851-2020-0034).

Список литературы Использование деструктивного когнитивного инструментария в государственной управленческой практике

- Национальные угрозы России: когнитивное оружие [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://rusrand.ru/docconf/natsionalnye-ugrozy-rossii-kognitivnoe-oruzhie (дата обращения: 02.05.2020).

- Россия и МВФ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://finance.rambler.ru/economics/37023886 (дата обращения: 07.05.2020).

- События 1992 года [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ru-90.ru/chronicle/1992 (дата обращения: 07.05.2020).

- Смыслов Д. История отношений России с международными финансовыми организациями [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ru-90.ru/content/дсмыслов-история-отношений-россии-с-международными-финансовыми-организациями (дата обращения: 08.05.2020).

- Одинцов А. В.25 лет реформ: цивилизационный кризис либерализма [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://rusrand.ru/analytics/25-let-reform-civilizacionnyy-krizis-liberalizma (дата обращения: 07.05.2020).

- Отрасли промышленности стран мира [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://visasam.ru/emigration/economy/promyshlennost-stran-mira.html (дата обращения: 08.05.2020).

- Промышленность Китая [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https: // visasam.ru/emigration/economy/promyshlennost-kitaya.html (дата обращения: 07.05.2020).

- Минакова И.В. Харланова В.Н., Быковская Е.И. Возможности реализации концепции постиндустриального развития в России // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2018. №5. С. 182-186.

- Интервью Анатолия Чубайса журналу "Эксперт" 24.11.2003 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://viperson.ru/articles/intervyu-anatoliya-chubaysa-zhurnalu-ekspert-24-11-2003 (дата обращения: 03.05.2020).

- Промышленность России в 1990-х годах [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://newsruss.ru/doc/index.php/ (дата обращения: 25.04.2020).

- Миркин Я.М. Финансовое будущее России: экстремумы, бумы, системные риски. М.: GELEOS Publishing House; Кэпитал Трейд Компани, 2011. 480 с.

- Кравченко Л.И. Статистика: куда нас завели? [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://rusrand.ru/forecast/statistika-kuda-nas-zaveli (дата обращения: 23.04.2020).

- Сулакшин С.С., Кравченко Л.И. Макробаланс страны как инструмент и реальность [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://rusrand.ru/docconf/makrobalans-strany-kak-instrument-i-realnost (дата обращения: 07.05.2020).

- Итоги внешней торговли России [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ru-stat.com/analytics/6556 (дата обращения: 07.05.2020).

- Миф об абсолютной саморегуляции рынка [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://rusrand.ru/analytics/mif-ob-absolyutnoy-samoregulyacii-rynka (дата обращения: 14.04.2020).