Использование естественнонаучных методов при исследовании керамических грузил селища Вёжи (Костромская область)

Автор: Кабатов Сергей Александрович, Курочкина Светлана Александровна, Алибеков Сергей Якубович

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Исторические науки и археология

Статья в выпуске: 5 (166), 2017 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается один из видов специализированного рыболовного инвентаря селища Вёжи - керамические грузила, которые соотносятся с тремя группами костромской керамики: красноглиняной, сероглиняной, чернолощеной. По форме керамические грузила делятся на два вида: овальные и сферические. Красноглиняные овальные грузила в массовом количестве встречаются в слоях второй половины XVII - середины XIX века, а сферические сероглиняные и чернолощеные грузила - в слоях первой половины XV - середины XIX века. Грузила обоих видов изготовлены местными гончарами. Для более точного определения состава формовочной массы были использованы естественнонаучные методы: термическая обработка, метод бинокулярной микроскопии, химический рентгенофлуоресцентный анализ. Местные гончары использовали жирные глиноземные и тощие кремнеземные глины из нескольких сырьевых источников. Основная часть грузил изготовлена из среднезапесоченной ожелезненной глины без искусственных добавок, но в некоторых образцах в качестве искусственных примесей фиксируются песок и дресва. Вёжские керамические грузила применялись для оснащения небольших волоковых сетей. Их форма приспособлена для того, чтобы они свободно катились по дну реки, не цепляясь за препятствия.

Рыболовный инвентарь, керамические грузила, волоковые сети, естественно-научные методы, термическая обработка, метод бинокулярной микроскопии, химический рентгенофлуоресцентный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/14751211

IDR: 14751211 | УДК: 902.2

Текст научной статьи Использование естественнонаучных методов при исследовании керамических грузил селища Вёжи (Костромская область)

В XVI–XVIII веках в среде сельского населения Костромского Поволжья развивается рыболовный промысел. Жители селища Вёжи, основанного в благоприятной для данного промысла Костромской низине, изобилующей реками и озерами, не составили исключения. Его местонахождение (левый берег р. Идоломки – это бассейн р. Костромы) и топографические условия располагали местных жителей к активному использованию водных ресурсов. Археологические исследования селища выявили большое количество предметов, связанных с рыболовным промыслом: глиняные и каменные грузила, берестяные поплавки, кованые крючки. Многолетние исследования селища Вёжи (первые раскопки начинаются в 1996 году) и публикации по основным итогам и результатам исследований различных хозяйственных и бытовых аспектов жизни поселения подготовили почву для

детального и скрупулезного изучения вопроса, связанного с рыболовством, идентификацией его формата и определением его места в хозяйстве жителей.

В настоящей статье рассматриваются керамические грузила селища Вёжи. Использование естественно-научных методов при их анализе позволяет получить более подробную информацию о технологических особенностях их изготовления местными мастерами в период с первой половины XV века до середины XIX века. В ходе археологических исследований на селище найдено 2536 грузил, из которых керамических – 2531, каменных – 5 (табл. 1). Согласно классификации А. В. Кузы, грузила по назначению и способу относятся к одной из групп рыболовного инвентаря – к сетям [3: 35]. По мнению А. Б. Мазурова и Е. А. Цепкина, грузила являются специализированным рыболовным инвентарем, цвет, форма и размер которых имеют хронологическое значение [5: 130]. Согласно классификационной схеме костромской керамики, грузила соотносятся с 3 группами керамики: красноглиняной, сероглиняной, чернолощеной. Для выделения видов внутри данных групп была использована классификационная схема, предложенная А. Б. Мазуровым и Е. А. Цепкиным (для Коломенского Поочья), но с учетом специфики местного материала [5: 130] (рис. 1).

Таблица 1

|

Ярус/датировка |

Красноглиняные |

Сероглиняные |

Чернолощеные |

Ошлакованные |

Итого за век / % |

|

1 / середина XIX века |

150 |

330 |

2 |

89 |

|

|

Постройка 1 |

25 |

17 |

2 |

||

|

Постройка 2 |

12 |

24 |

5 |

||

|

2 / первая половина XIX века |

75 |

196 |

117 |

||

|

Постройка 3 |

18 |

12 |

7 |

||

|

Постройка 4 |

11 |

6 |

|||

|

Итого за XIX век |

291 |

585 |

2 |

220 |

1098 43,38 % |

|

3 / конец XVIII века |

75 |

283 |

178 |

||

|

Постройка 5 |

7 |

14 |

|||

|

4 / середина – вторая половина XVIII века |

38 |

||||

|

Постройка 6 |

17 |

||||

|

Постройка 7 |

9 |

4 |

|||

|

Постройка 8 |

6 |

||||

|

5 / первая половина XVIII века |

22 |

138 |

5 |

5 |

|

|

Итого за XVIII век |

174 |

439 |

5 |

183 |

801 31,64 % |

|

6 / вторая половина XVII века |

29 |

168 |

18 |

||

|

Постройка 12 |

2 |

1 |

|||

|

7 / середина ХVII века |

14 |

29 |

1 |

2 |

|

|

8 / первая половина ХVII века |

11 |

160 |

3 |

2 |

|

|

9 / конец ХVI века – начало ХVII века |

5 |

1 |

1 |

||

|

Итого за XVII век |

61 |

359 |

4 |

23 |

447 17,66 % |

|

10 / середина ХVI века |

52 |

1 |

16 |

||

|

11 / начало ХVI века |

17 |

1 |

1 |

||

|

Итого за XVI век |

52 |

18 |

1 |

17 |

88 3,47 % |

|

12 / конец ХV века |

1 |

7 |

3 |

||

|

Постройка 20 |

1 |

2 |

|||

|

13 / середина – вторая половина ХV века |

2 |

36 |

|||

|

14 / первая половина ХV века |

2 |

29 |

1 |

||

|

15 / вторая половина XIV века – начало ХV века |

7 |

||||

|

Итого за XV век |

5 |

80 |

6 |

91 3,59 % |

|

|

Подъемный материал |

2 |

3 |

1 |

6 0,23 % |

|

|

Итого / % |

585 23,11 % |

1484 58,63 % |

13 0,51 % |

449 17,74 % |

2531 |

Распределение керамических грузил селища Вёжи

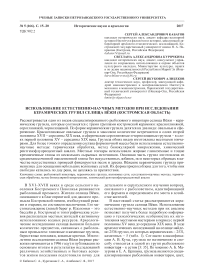

Рис. 1. Керамические грузила селища Вёжи: 1–5 – фрагменты грузил, подвергнутые обжигу в муфельной печи;

2, 4 – фотофиксация примесей (1–2 – красноглиняные; 3–4 – моренные; 6 – чернолощеное)

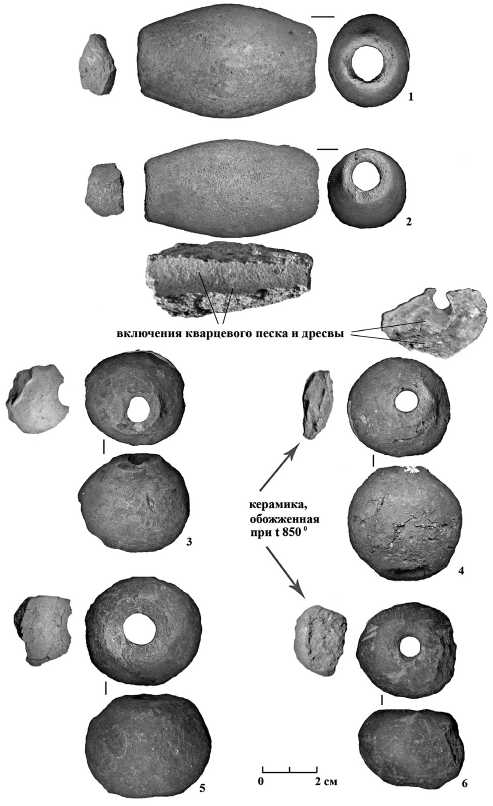

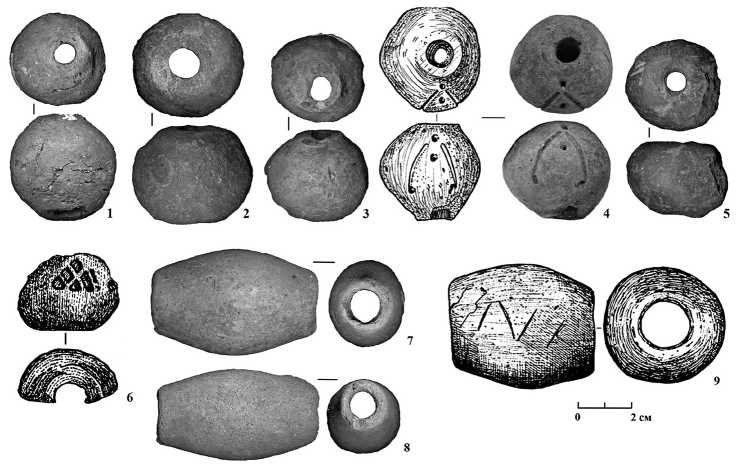

Рис. 2. Керамические грузила селища Вёжи: 1–4, 6 – сероглиняные; 5 – чернолощеное; 7–9 – красноглиняные

По форме керамические грузила селища Вёжи делятся на два вида.

Вид 1. Овальные (боченковидные) грузила в разрезе имеют форму овала (рис. 2/7–9). Всего на селище грузил данного вида найдено 585 экз., что составляет 23,11 % от общего количества керамических грузил. Их параметры приведены в табл. 2.

Таблица 2

Параметры керамических грузил селища Вёжи

|

Наименование параметров |

Вид грузил |

||

|

Овальные |

Сферические |

||

|

Длина изделия (см) |

5,4–6,2 |

3,3–4,3 |

3,0–3,5 |

|

Диаметр тулова максимальный (см) |

3,8–4,6 |

4,0–4,7 |

3,9–4,2 |

|

Диаметр тулова минимальный (см) |

2,2–4,1 |

||

|

Диаметр отверстия (см) |

1,3–1,8 |

1,0–1,2 |

0,9–1,0 |

|

Вес изделия (гр) |

70–80 |

40–60 |

40–59 |

|

Группа керамики |

красноглиняная |

сероглиняная |

чернолощеная |

Все овальные грузила относятся к одной группе костромской керамики – красноглиняной. Согласно классификации А. Б. Мазурова и Е. А. Цепкина, овальные красноглиняные грузила с селища Вёжи соотносятся с грузилами типа 3 из Коломенского Поочья. В Коломенском Поочье грузила данного типа, изготовленные из кремовой или желтоватой глины с примесью песка, бытовали в XVII–XVIII веках и в первой половине XIX века [5: 130] (см. рис. 1).

На селище Вёжи в массовом количестве красноглиняные овальные грузила присутствуют в слоях второй половины XVII – середины XIX века (см. табл. 1).

Вид 2. Сферические (шарообразные) грузила в разрезе имеют форму шара (рис. 2/1–6). На селище Вёжи сферических грузил найдено 1497 экз., что составляет 59,14 % от общего количества керамических грузил. Их параметры приведены в табл. 2.

В отличиее от красноглиняных овальных грузил, сферические грузила соотносятся с двумя группами костромской керамики: сероглиняной и чернолощеной. Причем в количественном соотношении преобладают сероглиняные грузила: 1484 экз., что составляет 58,63 % от общего количества керамических грузил. Чернолощеных грузил за все годы археологических исследований селища найдено 13 экз., что составляет 0,51 % от общего количества керамических грузил.

Вёжские сферические (сероглиняные и чернолощеные) грузила, по классификации А. Б. Мазурова и Е. А. Цепкина, соотносятся с грузилами типа 1 из Коломенского Поочья. В Коломенском Поочье грузила данного типа, красноглиняные и сероглиняные, бытовали в XIII–XV веках [5: 130–131] (см. рис. 1).

На селище Вёжи единичные экземпляры сероглиняных сферических грузил встречаются с первой половины XV века, но их массовое распространение приходится на период с первой половины XVII до середины XIX века.

Сферические чернолощеные грузила, скорее всего, на Вёжах не получили массового распространения. Их единичные экземпляры встречаются в слоях начала XVI – первой половины XVIII века и середины XIX века (см. табл. 1).

Бытование чернолощеных грузил на селище в период с начала XVI века до середины XIX века не противоречит мнению Р. Л. Розенфельдта, что в русских городах появление чернолощеной керамики датируется XVI–XVII веками, а массовая лощеная керамика приходится на XVIII – первую половину XIX века. Моренная керамика получает массовое распространение в XVIII веке [6: 28].

В рассматриваемый период аналогичные грузила встречаются в Москве и Подмосковье, Коломне и других средневековых русских городах.

Форма вёжских овальных и сферических грузил приспособлена для того, чтобы они свободно катились по дну реки, не цепляясь за препятствия. Возможно, ими могли сгружаться небольшие волоковые сети. Волоковыми сетями как бы процеживают воду на определенном участке водоема. Их передвигают, протаскивают, пускают по течению, сводят концами и вытягивают на берег или в лодку [3: 45].

Грузила изготавливались из цельного куска глины, в котором проделывалось отверстие палочкой. Затем оно расширялось вращательным движением. Край отверстия обрабатывался заглаживанием или срезом. Внешнюю поверхность грузила могли загладить или залощить. По мнению Н. Н. Грибова, в XVI веке основная масса рыболовных волоковых грузил изготавливалась уже с помощью гончарного круга. С этого времени фиксируется стандартизация их форм [1: 81].

Визуальное изучение морфологических (внешних) особенностей вёжских грузил, а также их многочисленность (2531 экз.) делают возможным предположение об их местном изготовлении. Для уточнения данного вывода и получения более полной информации о технологии изготовления грузил было решено использовать ряд естественнонаучных методов.

Ранее, в 2015 году, авторами в рамках федеральной целевой программы «Культура России (2013– 2018 годы)» была обработана серия керамических изделий селища Вёжи, в том числе и нескольких керамических грузил. В результате проведенных технико-технологического и естественно-научных анализов получена более подробная информация о технологических особенностях изготовления глиняных изделий на селище Вёжи в XV–XVIII веках [2]. В связи с тем что результаты естественнонаучных анализов керамических грузил не были опубликованы, мы вводим их в научный оборот в данной статье. Сразу оговоримся, что исследованиям была подвергнута небольшая выборка из 6 изделий, собранных в 2015 году на участке размывающейся береговой линии о. Вёжи. Данный материал соотносится с керамическим материалом, который встречается на всех строительных горизонтах селища и датируется периодом с первой половины XV века до середины XIX века.

Для анализа вёжских грузил были использованы следующие естественно-научные методы:

-

1. Термическая обработка (обжиг в муфельной печи SNOL при температуре 850 °С);

-

2. Метод бинокулярной микроскопии (с использованием микроскопа МБК-10);

-

3. Химический рентгенофлуоресцентный анализ (применялся портативный рентгенофлуоресцентный спектрометр (анализатор) S1 TINAN Series).

Все исследования были проведены в лаборатории Поволжского государственного технического университета доктором технических наук С. Я. Алибековым.

В первую очередь необходимо было изучить состав формовочной массы: определить исходное глинистое сырье, выделить естественные и искусственные примеси.

Согласно методике Ю. Б. Цетлина, для определения степени ожелезненности природного глинистого сырья фрагменты 6 грузил были обожжены в муфельной печи [7: 422]. После обжига все образцы стали кирпично-красного цвета. Это говорит о том, что при изготовлении грузил использовалась ожелезненная глина, так как такой цвет фрагментам придает железосодержащая глина (см. рис. 1).

Для анализа исходного глинистого сырья и входящих в состав формовочной массы примесей (естественных и искусственных) использовался метод бинокулярной микроскопии .

В настоящее время для определения пластичности глинистого сырья используют, в частности, показатель «степени запесоченности», который подразумевает количественную оценку доли естественной песчаной примеси в сырье. Она определяется по таким критериям, как размер частицы песка и его концентрация [4: 46–55], [8: 230].

В изученных образцах отмечены признаки среднезапесоченного сырья, в котором присутствует мелкий пылевидный песок (величина зерен менее 0,1 мм), сочетающийся с отдельными крупными окатанными частицами, мелкий окатанный песок (от 0,5 до 1,0 мм) в концентрации 1:5; просматриваются мелкая рельефность и зернистость излома. Также в качестве естественных примесей в образцах фиксируются единичные включения бурого железняка, органики и окатанный, разнокалиберный кварцевый песок. Кроме того, в рассмотренных образцах выявляются один простой и два сложных рецепта формовочных масс:

-

1) простой: глина без искусственных примесей (4 экз., 66,7 %) (см. рис. 1/1, 3, 5–6);

-

2) сложные: глина + песок; глина + дресва (2 экз., 33,3 %) (см. рис. 1/2, 4).

Обобщая вышесказанное, можно отметить, что бóльшая часть изученных грузил изготовлена из среднезапесоченной ожелезненной глины без искусственных добавок. Наличие естественных примесей и концентрация естественного кварцевого песка позволяют предположить использование гончарами нескольких разных сырьевых источников.

Отчасти данный вывод подтверждается результатами, полученными в ходе химического рентгенофлуоресцентного анализа нескольких грузил (табл. 3).

Данные химического анализа глин, из которых сделаны исследуемые грузила, позволяют констатировать факт наличия глин двух сортов: кремнеземные (в них больше оксида кремния SiO2) и глиноземные (в них больше оксида алюминия Al2О3). Это также говорит о том, что местные гончары использовали как минимум два сырьевых источника.

Подводя итоги анализа вёжских грузил, можно отметить следующее. Использование естественно-научных методов позволило определить состав формовочной массы грузил. Скорее всего, гончары использовали жирные глиноземные и тощие кремнеземные глины из нескольких сырьевых источников. Основная часть грузил

Химический состав глин по данным

Таблица 3 рентгенофлуоресцентного анализа

В связи с небольшим количеством исследуемых образцов данные выводы можно считать предварительными, хотя в целом они не противоречат полученным результатам технологических особенностей изготовления глиняной посуды на

-

с. Вёжи [2]. Проведение сравнительного анализа образцов глинистого сырья селища с исследуемыми образцами грузил не представляется возможным, поскольку памятник находится в так называемой Костромской низине, которая при строительстве Горьковского водохранилища практически полностью оказалась под водой. Само селище на данный момент представляет собой остров, места же, где, вероятно, добывалась глина, затоплены.

THE USE OF NATURAL SCIENTIFIC METHODS IN THE STUDY OF CERAMIC SINKERS OF THE VEZHI SETTLEMENT (KOSTROMA OBLAST)

The article considers one of the kinds of specialized fishing equipment of the Vezhi settlement – ceramic sinkers. They are relevant to the groups of Kostroma ceramics: red ware, gray ware, and black-glazed. The sinkers are divided into oval and spherical forms. On the territory of the Vezhi settlement numerous red ware oval sinkers are found in the layers of the second half of the XVII – middle of the XIX centuries. Gray ware and black-glazed spherical sinkers are found in the layers of the first half of the XV – middle of the XIX centuries. The sinkers in focus didn’t become widespread. All of them were made by local potters. In order to make a precise determination of the composition of molding material the following scientific methods were used: heat treatment, binocular microscopy, chemical and X-ray fluorescence analysis. The potters of Vezhi used wet clay as their basic plastic material. Moreover, the bulk of the sinkers was made of over sanded and iron materials without any artificial additives. The remaining sinkers consisted of artificial impurities – sand and landwaste. While making sinkers some potters of Vezhi used fat and poor silica clay. Oval and spherical ceramic sinkers were used to equip small dragnets because their shape could easily adapt to the river bottom while overcoming obstacles. Key words: fishing equipment, ceramic sinker, dragnets, scientific methods, heat treatment, the method of binocular microscopy, chemical and X-ray fluorescence analysis

Список литературы Использование естественнонаучных методов при исследовании керамических грузил селища Вёжи (Костромская область)

- Грибов Н. Н., Цепкин Е. А. Рыболовный промысел в окрестностях Нижнего Новгорода в средние века//Нижегородские исследования по краеведению и археологии: Сб. науч.-метод. статей. Нижний Новгород, 2004. С. 71-95.

- Кабатов С. А., Курочкина С. А., Алибеков С. Я. Использование естественно-научных методов при анализе керамического материала селища Вёжи//Вестник Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова. 2016. № 2. С. 14-20.

- Куза А. В. Рыбный промысел в Древней Руси. М.; СПб.: Нестор-История, 2016. 320 с.

- Лопатина О. А., Каздым А. А. Естественная примесь песка в древней керамике (к обсуждению проблемы)//Древнее гончарство: итоги и перспективы изучения. М.: ИА РАН, 2010. С. 46-57.

- Мазуров А. Б., Цепкин Е. А. Рыболовный промысел в XII-XVIII вв. (по данным раскопок в Коломне)//Российская археология. 2003. № 4. С. 129-138.

- Розенфельдт Р. Л. Московское керамическое производство XII-XVIII вв.//Археология СССР. Свод археологических источников. В.Е 1-39. М.: Наука, 1968. С. 124.

- Цетлин Ю. Б. Об определении степени ожелезненности исходного сырья для производства глиняной посуды//Вопросы археологии Поволжья. Вып. 4. Самара: Научно-технический центр, 2006. С. 421-425.

- Цетлин Ю. Б. Фундаментальные проблемы изучения гончарства//Древнее гончарство: итоги и перспективы изучения. М.: ИА РАН, 2010. С. 229-244.