Использование фаланг лошади населением чияликской культуры по материалам селища Ябалаклы-1 (Южный Урал)

Автор: Русланов Е.В., Ахметова Е.А., Кисагулов А.В.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 5 т.23, 2024 года.

Бесплатный доступ

Представлены данные, полученные в ходе проведенного трасологического анализа комплекса орудий из кости лошади, вероятно, связанных с кожевенным производством. Они были обнаружены в ходе раскопок 2023 г. селища эпохи позднего Средневековья Ябалаклы-1 в среднем течении р. Дема (Южный Урал). Исследованию было подвергнуто 7 целых изделий из кости. В результате выделена и подробно охарактеризована группа орудий - шлифованные вторые фаланги лошади. Определены общие и специфические черты изготовления каждого изделия, их функциональная принадлежность и особенности использования. Изучение артефактов проводилось с помощью бинокулярного микроскопа МБС-9 и цифрового микроскопа Andonstar AD208 с экраном 8,5 дюймов. Представленные в работе результаты отражают возможности комплексного подхода к исследованию вторых фаланг лошади, включающего в себя типологический, технологический, трасологический методы.

Южный урал, река дема, позднее средневековье, чияликская культура, костяные орудия, трасология

Короткий адрес: https://sciup.org/147244511

IDR: 147244511 | УДК: 902.21/904.59 | DOI: 10.25205/1818-7919-2024-23-5-129-142

Текст научной статьи Использование фаланг лошади населением чияликской культуры по материалам селища Ябалаклы-1 (Южный Урал)

С древнейших времен кости и рога диких, а позже и домашних животных служили сырьем для изготовления различных изделий, которые применялись в разных сферах жизнедеятельности [Петерс, 1986; Buc, Loponte, 2007; Stemp et al., 2016], в том числе и в кожевенном деле [Яворская, 2018]. Значительную часть всего комплекса археологических материалов, накопленных в ходе исследований чияликских памятников Южного Урала, составляют артефакты, изготовленные из кости, рога. Однако до последнего времени этой группе археологического материала не уделялось должного внимания. В лучшем случае предметы из остеологических материалов учитывались при публикации археологических комплексов [Тузбеков и др., 2022]. При этом исследователи, как правило, ограничивались описанием и первичной интерпретацией функционального назначения изделий [Мазитов, 2023; 2024].

Однако, как показывают примеры систематизации и комплексного анализа этой группы артефактов из раскопок других памятников Средневековья [Флерова, 2001; Smirnova, 2005; Сергеева, 2011], предметы из скелетных материалов могут выступать как дополнительный источник, обеспечивающий получение новой информации о ремесле, быте, социальном статусе и духовной культуре оставившего их населения, как это было сделано для булгарских памятников домонгольского и золотоордынского времени [Закирова, 1988, с. 220, 221; 2013, с. 176, 177, 180; Руденко, 2005]. В литературе довольно часто можно встретить информацию по астрагалам с зашлифованной плоскостью (таранным костям) МРС или КРС [Усачук, 1996; Березин, Березина, 2009; Мыльников, Мыльникова, 2011; Федорук, Вальков, 2015; Кирюшин и др., 2022], упоминания же по вторым фалангам лошади в литературе встречаются крайне редко. Отсутствие специальных работ, посвященных предметам из кости и рога с памятников чияликской археологической культуры, определяет актуальность настоящего исследования.

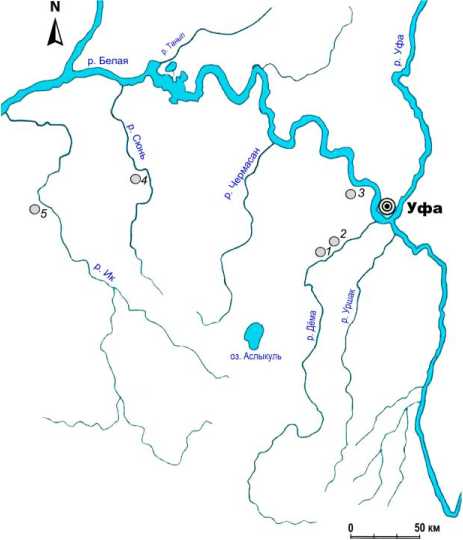

В предлагаемой статье представлены результаты анализа орудий, изготовленных из костей лошади, обнаруженных в ходе раскопок 2023 г. комплексной Золотоордынской археологической экспедицией Института истории, языка и литературы Уфимского федерального исследовательского центра РАН селища эпохи позднего Средневековья Ябалаклы-1. Памятник находится в 1,17 км к северу от северной окраины с. Ябалаклы Чишминского района Республики Башкортостан на левом обрывистом берегу р. Дема. Памятник расположен на подтреугольном мысу, образованном современным руслом реки и старичным озером Дога-куле. Площадка памятника ровная, высотой 2–3 м над урезом воды, покрыта луговой растительностью. К северу площадка селища резко понижается на 1,5–2 м. Это связано с тем, что в ходе меандрирования русло р. Дема поменяло свое положение, сместившись к востоку и оставив после себя старичное озеро Дога-куле. Площадь памятника по результатам исследований 2023 г. составляет около 5,4 га. Полученный археологический материал (фрагменты корчаг, кашинная посуда, стремена, стрелы, бронзовое зеркало, части чугунных котлов) позволяет датировать время существования памятника в пределах XIV в. и отнести к кругу синхронных селищ чияликской культуры Горновского археологического микрорайона [Русланов, 2022; 2023] (рис. 1).

Материалы и методы

Остеологическая коллекция представлена 6 908 экземплярами, из них 390 костей лошади (5 %). Нами отмечены 7 вторых фаланг лошади со следами обработки. Помимо костей лошади найдены 2 таранных кости мелкого рогатого скота со следами обработки (искусственное отверстие и стертость одной из сторон кости), таранная кость крупного рогатого скота с нанесенной на одну из сторон крестообразной штриховкой, а также клык собаки с заполированным корнем зуба (вероятно, подвеска). Данная работа посвящена обработанным костям лошади, остатки других видов животных требуют дальнейших исследований. Четыре фаланги от передней конечности, три от задней. У одной из костей виден шов прирастания проксимального эпифиза. Возраст данной особи составлял около 1 года. Остальные фаланги принадлежат взрослым особям старше 1 года. Не представляется возможным сказать, есть ли среди представленных костей парные фаланги от одной особи. Сравнение размеров обработанных человеком фаланг с прочими вторыми фалангами лошадей из культурного слоя памятника не показало каких-либо значимых различий. Это свидетельствует об отсутствии избирательности костей в процессе изготовления изделий. Для достоверных статистических результатов требуется дальнейшее изучение материала. Для изучения костяных орудий использовалась методика трасологического анализа С. А. Семенова [1957]. Поверхность артефактов была изучена с помощью бинокулярного микроскопа МБС-9, в результате выявлено наличие следов от работы на задней стороне фаланг, определены их характерные особенности. Для фотофиксации следов использовался цифровой микроскоп Andonstar AD208 с экраном 8,5 дюймов. Кости хорошей сохранности, с непотревоженной надкостницей, были подвергнуты сухой очистке и очистке раствором этанол / вода ватными тампонами. Перед проведением исследований под микроскопом поверхность кости обезжиривалась ватными тампонами с ацетоном.

Рис. 1. А – селища чияликской археологической культуры с определенными до вида костями животных: 1 – Ябалаклы-1; 2 – Горново; 3 – Подымалово-1;

-

4 – Чиялик; 5 – Меллятамак-VI;

B – план раскопа, отмечены места находок

Fig. 1. A – Settlements of the Chiyalik archaeological culture with pre-defined animal bones:

-

1 – Yabalakly-1; 2 – Gornovo; 3 – Podymalovo-1;

4 – Chiyalik; 5 – Mellyatamak-VI;

B – the excavation plan, the places of finds are marked

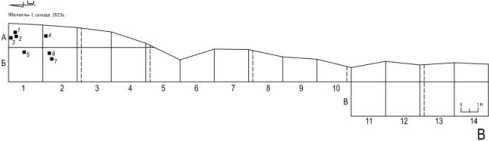

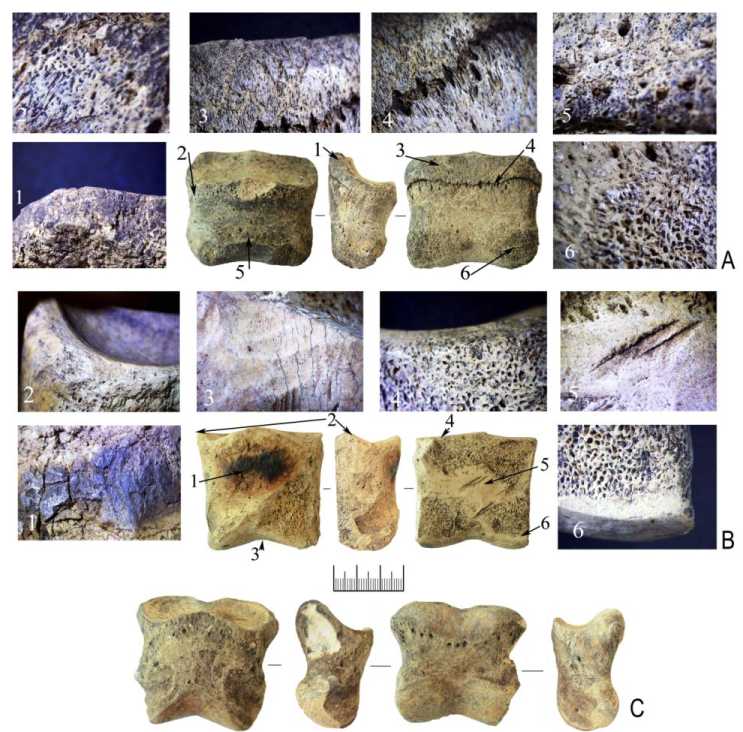

Результаты. Изделие № 1 (рис. 2, 1 ). Местонахождение: кв. А1, горизонт 5, хозяйственная яма № 1. Имеет размеры 5 × 5,4 × 2,6 см. Вторая фаланга (венечная кость) лошади. Повреждения кости с правой стороны головки. Поверхность кости испещрена следами от жизнедеятельности растений и микроорганизмов. Волярная (плантарная) поверхность фаланги плоская, сформирована путем срезания. Губчатое вещество головки фаланги обрезано. Разгибательный отросток фаланги подрезан. Рабочая поверхность плоская, без зазубрин. Основная область зоны износа на рабочей поверхности орудия – задняя часть фаланги. Заполиров-ка занимает всю поверхность, слегка заглаживает рельеф на рабочем участке и проникает почти во все углубления микрорельефа и губчатого вещества, мягко сглаживает острые углы негативов срезов. На лицевой стороне кости также фиксируется блеск, но неравномерный, преимущественно на выступающих участках. Граница зон заполировки и непотревоженных участков поверхности выделяется четко. Область заполировки занимает всю заднюю поверхность и немного заходит на боковые стороны кости. Переход от матового фона неизношенной зоны к участкам неразвитой заполировки заметен на блике. Блеск заполировки жирный, яркий, виден без микроскопа, сильно сглаживает заломы кости и губчатое вещество. Заметно ярче матовой поверхности непотревоженной кости.

Изделие № 2 (рис. 2, 2 ). Местонахождение: кв. А1, горизонт 10, хозяйственная яма № 1. Размеры орудия 4,1 × 4,8 × 2,9см. Вторая фаланга (венечная кость) лошади. Хорошей сохранности. Плотная и равномерная поверхность. На поверхности четко фиксируются следы, которые образовались при обработке и изготовлении данного инструмента. Сгибательный отросток фаланги срезан до равной площадки. Подрезаны боковые части фаланги, а также срезана задняя сторона фаланги. Поверхность задней части фаланги плоская. Срезы сделаны с заломами, небрежно, остались вертикальные следы от режущего инструмента. На головке

Рис. 2. Селище Ябалаклы-1. Костяные орудия № 1–4.

А – изделие 1; B – изделие 2; C – изделие 3; D – изделие 4. Увеличение ×20

Fig. 2. Settlements of Yabalakly-1. Bone tools № 1–4.

A – product 1; B – product 2; C – product 3; D – product 4. Magnification ×20

средней фаланги также отмечаются негативы от срезов или соскабливания суставной поверхности. Рабочая поверхность уплощенная, неровная, с неровными и гранями, сохранившимися от формирования плоскости, и слегка вогнутая в центре. Основная область зоны износа на рабочей поверхности орудия – задняя часть фаланги. Заполировка слегка заглаживает рельеф на рабочем участке, не проникает в углубления микрорельефа и губчатого вещества, мягко сглаживает острые углы негативов срезов. На лицевой стороне кости блеск виден только на острых гранях срезов и кромках фаланги. Граница зон заполировки и непотревоженных участков поверхности выделяется четко. Область не заходит на боковые стороны кости. Переход от матового фона неизношенной зоны к участкам неразвитой заполировки хорошо виден. Блеск заполировки жирный, яркий, виден без микроскопа, практически не заходит в углубления микрорельефа и в губчатое вещество. Заметно ярче матовой поверхности непотревоженной кости, возможно, это связано с длительностью использования в качестве орудия.

Изделие № 3 (рис. 2, 3 ). Местонахождение: кв. А1, горизонт 9, хозяйственная яма № 1. Размеры орудия 4,4 × 5 × 3см. Вторая фаланга (венечная кость) лошади хорошей сохранности. Плотная и равномерная поверхность. На поверхности четко фиксируются следы, которые образовались при обработке и изготовлении данного инструмента. Подрезаны боковые части фаланги, а также срезана задняя сторона фаланги. Поверхность задней части фаланги плоская. Срезы сделаны с заломами, небрежно, остались диагональные негативы срезов от режущего предмета. Грани негативов, слегка стертые, закруглены и заполированы. На головке средней фаланги также отмечается негатив от среза суставной поверхности. Рабочая поверхность уплощенная, неровная, с неровными и гранями, сохранившимися от формирования плоскости. Слегка вогнутая в центре. Основная область зоны износа на рабочей поверхности орудия – задняя часть фаланги. Заполировка слегка заглаживает рельеф на рабочем участке, не проникает в углубления микрорельефа, мягко сглаживает острые углы негативов срезов. На лицевой стороне кости блеск отсутствует. Граница зон заполировки и непотревоженных участков поверхности выделяется четко. Область не заходит на боковые стороны кости. Губчатое вещество практически не участвовало в работе и лишь слегка выкрошено. Блеск заполировки жирный, яркий, виден без микроскопа, практически не заходит в углубления микрорельефа и в губчатое вещество, возможно, данный факт связан с длительностью использования в качестве орудия.

Изделие № 4 (рис. 2, 4 ). Местонахождение: кв. А2, горизонт 2. Размеры орудия 4,4 × 5,1 × 2,8 см. Вторая фаланга (венечная кость) лошади хорошей сохранности. Поверхность равномерно Плотная. Кость темно-коричневая, сероватая с вертикальной трещиной на сгибательной поверхности. Также на сгибательной поверхности наблюдаются утраты и вы-крошенности поверхности, образовавшиеся в процессе залегания в почве. Утрачена правая часть поверхности головки. При предварительной подготовке кости срезана только выступающая часть головки на задней части фаланги, убрано губчатое вещество, поэтому задняя поверхность слегка выпуклая. Больше следов подработки нет. На головке средней фаланги также отмечаются негативы от соскабливания суставной поверхности. Рабочая поверхность уплощенная, неровная, слегка выпуклая. Основная область зоны износа на рабочей поверхности орудия – задняя часть фаланги. Заполировка слегка заглаживает рельеф на рабочем участке, не проникает в углубления микрорельефа, мягко сглаживает острые углы негативов срезов. На лицевой стороне кости заполированные участки небольшие, располагаются по центру и на выступающих частях. Граница зон заполировки и непотревоженных участков поверхности выделяется четко. Область не заходит на боковые стороны кости. Губчатое вещество слегка выкрошено и с небольшим участком заполировки по правому краю. Блеск за-полировки жирный, яркий, виден без микроскопа.

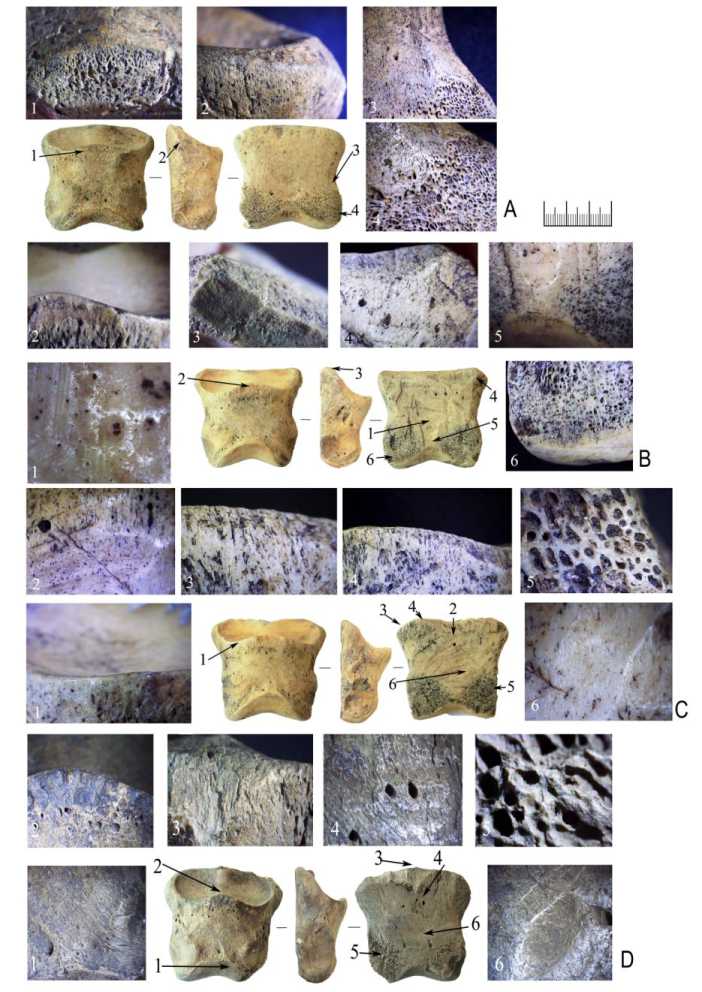

Изделие № 5 (рис. 3, 1 ). Местонахождение: кв. Б1, горизонт 2. Размеры орудия 4,1 × 4,8 × 3,1 см. Вторая фаланга (венечная кость) лошади плохой сохранности. Утрата фрагмента на разгибательном отростке (раскопочные разрушения). Кость пористая, поверхность кости частично осыпалась. В связи с этим следы, образовавшиеся при изготовлении, плохо фиксируются. Поверхность задней части фаланги плоская. Срезаны выступающие части головки на задней стороне фаланги. На головке средней фаланги также отмечается негатив от среза суставной поверхности. Рабочая поверхность уплощенная, неровная, с неровными и гранями, сохранившимися от формирования плоскости. Слегка вогнутая в центре. Основная область зоны износа на рабочей поверхности орудия задней поверхности фаланги. Также частично заполировку видно на срезанном губчатом веществе и на кромке сгибательной поверхности. Граница зон заполировки и непотревоженных участков поверхности выделяется

Рис. 3. Селище Ябалаклы-1. Костяные орудия № 5–7.

А – изделие 1; B – изделие 2; C – изделие 3. Увеличение ×20

Fig. 3. Settlements of Yabalakly-1. Bone tools № 5–7.

A – product 1; B – product 2; C – product 3. Magnification ×20

четко. Блеск заполировки жирный, яркий, виден без микроскопа, практически не заходит в углубления микрорельефа и в губчатое вещество. Область не заходит на боковые стороны кости. Губчатое вещество выкрошено, но местами еще сохранились фрагменты с рабочей поверхностью.

Изделие № 6 (рис. 3, 2). Местонахождение: кв. Б2, горизонт 2. Размеры орудия 4,7 х 4,5 × 2,7 см. Вторая фаланга (венечная кость) лошади. Повреждения кости с правой стороны головки, утрата части компактной ткани и губчатого вещества. Фиксируется 2 среза на сгибательной поверхности, подрезана поверхность по бокам разгибательного отростка. Боковые стороны также подработаны несколькими срезами. Поверхность задней части фаланги плоская. Обнажено губчатое вещество на верхней и нижней частях плоскости. Срезы сделаны с заломами, небрежно, остались диагональные следы с заломами от режущего инструмента. На головке средней фаланги также отмечаются негативы от срезов или соскабливания суставной поверхности. Основная область зоны износа на рабочей поверхности орудия – задняя часть фаланги. Заполировка занимает всю поверхность, слегка заглаживает рельеф на рабочем участке и проникает почти во все углубления микрорельефа и губчатого вещества, мягко сглаживает острые углы негативов срезов. На лицевой стороне кости также фиксируется блеск, но неравномерный, преимущественно на выступающих участках. Граница зон заполи-ровки и непотревоженных участков поверхности выделяется четко. Область заполировки занимает всю заднюю поверхность и немного заходит на боковые стороны кости. Переход от матового фона неизношенной зоны к участкам неразвитой заполировки заметен на блике. Блеск заполировки жирный, яркий, виден без микроскопа, сильно сглаживает заломы кости и губчатое вещество. Заметно ярче матовой поверхности непотревоженной кости. Предположительно, предмет подправляли в ходе использования: поверхность со следами износа ярче по центру рабочего участка.

Изделие № 7 (рис. 3, 3 ). Местонахождение: кв. Б2, горизонт 2. Размеры орудия 5 × 5,4 × 3,3 см. Вторая фаланга лошади. Фаланга повреждена в процессе раскопок. Несколько сколов поверхности кости с левой стороны. Фаланга не обрабатывалась и является естественной костью без обработки и без следов использования. Использовалась в качестве примера естественной поверхности при исследовании вышеперечисленных фаланг. Венечная кость второй фаланги (os phalangis secundae) находится между путовой, копытовидной и челночной костями и при правильном положении первой фаланги имеет одинаковое с ней направление.

Обсуждение

Визуальное исследование поверхности, а также исследование, проведенное с помощью микроскопа, позволяет наметить в общих чертах схему технологии их изготовления и уточнить в ряде случаев функциональное назначение орудий. Наличие ряда однотипных предметов дает нам возможность проследить технологические этапы их изготовления и использования в качестве инструментов для обработки мягких материалов. На основании изученной литературы и консультаций с коллегами 1 мы предполагаем, что подготовка и использование орудий проходило следующим образом: обработка исходной кости, выведение рабочей поверхности, использование всей подготовленной плоскости [Усачук, 1996; Вальков и др., 2000; Панковский, 2000; Munzel, Conard, 2004; Руденко, 2005; Березин, Березина, 2009; Stemp et al., 2016; Скакун и др., 2017; Яворская, 2018; Вальков, 2019; Тузбеков и др., 2022].

На стадии подготовки фаланги подрабатывались с плантарной поверхности, снимались выступы и бугорки, поверхность выравнивалась для работы, вероятно, металлическими инструментами – срезы четкие и гладкие. На нескольких фалангах, как было указанно в описаниях, имеются плоскостные технологические срезы и на боковых поверхностях [Бородов-ский, 1989; Munzel, Conard, 2004, fig. 5, 6; Buc, Loponte, 2007]. Как правило, компактную ткань на верхней части плоскости не убирали. Данные технологические следы видны на всех исследуемых орудиях (исключая природную кость, естественно).

Рабочая поверхность располагалась по всей плоскости задней части фаланги и частично заходила на боковые поверхности. При работе с кожаными материалами на поверхности инструментов образуется жирная проникающая заполировка, видимая невооруженным глазом [Коробкова, Шаровская, 2001; Грушин, Вальков, 2014; Молчанов, Андреева, 2016]. Поскольку на рабочей поверхности фаланг, а также на кромках присутствовала только заполировка, без четких линейных следов, рискнем предположить, что орудия не использовались при начальной сгонке волоса (описание данных следов с фотографиями можно найти во многих работах исследователей кожевенного производства, см., например: [Бородовский, 1989; 1997, с. 120; 2008; Килейников, 2009, с. 99]).

Подобные изменения на поверхности кости исследователи интерпретируют как следы, образовавшиеся вследствие работы по мягким материалам (вероятно, по коже).

Выводы

Анализируя ябалаклинскую коллекцию костяных орудий на вторых фалангах, мы приходим к выводу, что у чияликского населения имелись орудия, использовавшиеся, вероятно, в кожевенном производстве. Часть орудий изготавливались из костей домашних животных

(в данном случае вторые фаланги лошади). Подобные орудия, кроме Ябалаклов-1, встречаются на селище Подымалово-1. Трудовые операции, связанные с кожевенным производством, производились, по всей видимости, вблизи построек, так как большинство находок сконцентрировано в хозяйственных ямах. Видимо, кожевенное дело играло роль подсобного домашнего производства и не требовало каких-либо специальных навыков по изготовлению орудий труда. Подводя итоги, отметим, что аналогии рассмотренным материалам прослеживаются на широких просторах Северной Евразии в разных культурах от эпохи энеолита до позднего Средневековья. Однако вторые фаланги лошади с селища Ябалаклы-1 обладают определенной спецификой, выделяющей их из предметов с синхронных памятников (селище Подымалово-1). Полученные материалы расширяют наши представления о хозяйственной деятельности населения чияликской культуры Южного Урала. Однако предложенная историко-культурная интерпретация артефактов является предметом дискуссии и требует дальнейшего обсуждения.

При продолжении работ на селище Ябалаклы-1 и поступлении новых материалов из синхронных памятников можно будет вернуться к работе с предложенными гипотезами использования фаланг лошади с помощью экспериментальных исследований. На данный момент их функциональная интерпретация сводится к использованию в качестве комбинированных орудий, применяемых в операциях по обработке мягких материалов (возможно, кожи).

Список литературы Использование фаланг лошади населением чияликской культуры по материалам селища Ябалаклы-1 (Южный Урал)

- Березин А. Ю., Березина Н. С. Результаты изучения остеологического материала стоянкимастерской Шолма I (по итогам раскопок 2007 г.) // Среднее Поволжье и Урал: человек и природа в древности: Сб. науч. ст., посвящ. 75-летию д.и.н. Евгения Петровича Казакова. Казань: Изд-во «Фэн» АН РТ, 2009. С. 113-128.

- Бородовский А. П. Признаки размягчения исходного сырья при изготовлении костяных и роговых предметов в эпоху металлов // Технический и социальный прогресс в эпоху первобытнообщинного строя (информационные материалы). Свердловск: Изд-во Ин-та истории и археологии, 1989. С. 23-25.

- Бородовский А. П. Древнее косторезное дело юга Западной Сибири (вторая половина II тыс. до н. э. - первая половина II тыс. н. э.). Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1997. 224 c.

- Бородовский А. П. Методика исследования древнего косторезного производства. Новосибирск: Изд-во НГУ, 2008. 102 с.

- Вальков И. А. Особенности трасологического анализа артефактов из кости в археологии // Вестник Кемеров. гос. ун-та. № 21 (3). 2019. С. 574-584.

- Вальков И. А., Папин Д. В., Федорук А. С. Костяные изделия развитого и позднего бронзового века с поселения Жарково-3 (степной Алтай) // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2022. Т. 21, № 3: Археология и этнография. С. 73-85. https://doi.org/10.25205/1818-7919-2022-21-3-73-85

- Грушин С. П., Вальков И. А. Особенности изготовления и использования костяных орудий в кожевенном деле населения елунинской культуры // Изв. АлтГУ. 2014. С. 68-73.

- Закирова И. А. Косторезное дело Болгара // Город Болгар: очерки ремесленной деятельности. М., 1988. С. 220-243.

- Закирова И. А. Косторезное ремесло // Великий Болгар. Москва; Казань: Феория, 2013. С. 176-181.

- Килейников В. В. Обработка шкур и выделка кожи у населения эпохи бронзы в лесостепном Подонье // Археология восточноевропейской лесостепи. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2009. С. 96-113.

- Кирюшин К. Ю., Косинцев П. А., Макаревич Ш., Толпеко И. В. Использование фаланг быков населением Северной Кулунды в энеолите (по материалам поселения Новоильинка-VI) // Вестник Ом. ун-та. Серия «Исторические науки». 2022. Т. 9, № 4 (36). С. 173-185.

- Коробкова Г. Ф., Шаровская Т. А. Костяные орудия каменного века (диагностика следов изнашивания по археологическим данным) // Археологические вести. 2001. № 8. С. 88-98.

- Мазитов Д. Р. Костяные изделия с раскопок селища Подымалово-1 в Башкирском Приуралье // LV Урало-Поволжская археологическая конференция студентов и молодых ученых: Материалы Всерос. науч. конф., посвящ. 50-летию Камско-Вятской археологической экспедиции. Ижевск, 2023. С. 168-170.

- Мазитов Д. Р. Костяные изделия с раскопок селища Подымалово-1 в Башкирском Приуралье // LVI Урало-Поволжская археологическая конференция студентов и молодых ученых. Уфа: Самрау, 2024. С 255-258.

- Молчанов И. В., Андреева О. С. Диагностика следов изнашивания костяных орудий труда по экспериментально-трасологическим данным // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2016. № 12 (74). C. 114-118.

- Мыльников В. П., Мыльникова Л. Н. Костяной инвентарь с поселения Линево-1 переходного от бронзы к железу времени // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2011. Т. 10, вып. 5. С. 183-195.

- Панковский В. Б. Подходы к изучению специализации и организационных форм косторезного и кожевенного производств в эпоху поздней бронзы // Археология и древняя архитектура левобережной Украины и смежных территорий. Донецк: Схiдний видавничий дiм, 2000. С. 95-97.

- Петерс Б. Г. Косторезное дело в античных государствах Северного Причерноморья. М.: Наука, 1986. 185 с.

- Руденко К. А. Булгарские изделия из кости и рога // Древности Поволжья: эпоха Средневековья (исследования культурного наследия Волжской Булгарии и Золотой Орды). Казань: Изд-во Казан. ин-та ареологии, 2005. С. 67-97.

- Русланов Е. В. Горновский археологический комплекс золотоордынского времени в Предуралье: к 60-летию научного изучения // Археология Евразийских степей. 2022. № 6. С. 253-267.

- Русланов Е. В. Селище Ябалаклы-1: новые материалы по чияликской культуре Южного Предуралья // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2023. Т. 22, № 5: Археология и этнография. С. 118-130. https://doi.org/10.25205/1818-7919-2023-22-5-118-130

- Семенов С. А. Первобытная техника (опыт изучения древнейших орудий и изделий по следам работы). М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1957. 240 с.

- Скакун Н. Н., Плиссон Х., Галимова М. Ш., Жилин М. Г., Эредиа Х., Павлик А., Терехина В. В., Савченко С. Н., Ахметгалеева Н. Б., Матева Б., Мартинез Фернандез Г., Афонсо Марреро Х. А., Хоу Я. М. Значение экспериментально-трасологических исследований для изучения древних костяных изделий // Археология Евразийских степей. Каменный век и начало эпохи металла. 2017. № 2. С. 301-316.

- Сергеева М. С. Косторізна справа у Стародавньому Києві. Киев: КНТ, 2011. 256 с. Тузбеков А. И., Григорьева И. М., Рослякова Н. В. Результаты археозоологического исследования остеологического материала из раскопок селища Подымалово-1 в Башкирском Приуралье (2019) // Проблемы истории, филологии, культуры. 2022. № 3. С. 37-50.

- Усачук А. Н. Трасологический анализ костяных изделий срубного поселения Красный Яр на Дону // Донно-Донецкий регион в системе древностей эпохи бронзы восточноевропейской степи и лесостепи: Тез. докл. и материалы конф. Воронеж: Воронеж. ун-т, 1996. С. 69-73.

- Федорук А. С., Вальков И. А. Орудия кожевенного производства поселения Жарково-3 // Изв. АлтГУ. 2015. № 4-2. С. 229-234.

- Флерова В. Е. Резная кость юго-востока Европы IX-XII вв. СПб.: Алетейя, 2001. 254 с.

- Яворская Л. В. Продукция скотоводства в золотоордынском Маджаре: мясные продукты и ремесленные производства // Археология евразийских степей. 2018. № 5. С. 68-73.

- Buc N., Loponte D. Bone Tool Types and Microwear Patterns: Some Examples from the Pampa Region, South America // Bones as Tools: Current Methods and Interpretations in Worked Bone Studies. Bones as Tools: Current Methods and Interpretations in Worked Bone Studies / Eds. C. Gates St-Pierre, R. B. Walker. British Archaeological Reports. 2007. Vol. 1622. P. 143-157.

- Munzel S. C., Conard N. J. Change and Continuity in Subsistence during the Middle and Upper Palaeolithic in the Ach Valley of Swabia (South-west Germany) // International Journal of Osteoarchaeology. 2004. No. 14. P. 225-243.

- Smirnova L. Comb-Making in Medieval Novgorod (950-1450). An Industry in Transition. Oxford: BAR International Series 1369, 2005, 334 p.

- Stemp W. J., Watson A. S., Evans A. A. Topical review: Surface analysis of stone and bone tools // Surface Topography: Metrology and Properties. 2016. Vol. 4. Р. 1-25