Использование георадара в почвенных исследованиях

Автор: Пягай Э.Т., Белобров В.П., Молчанов Э.Н., Сео Мунг Чул , Сон Йон Kyи

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 64, 2009 года.

Бесплатный доступ

На примере дерново-подзолистых почв и почвогрунтов Домодедовского района, аллювиальных почв Озерского района Московской области, а также аллювиальных почв Республики Корея, рассматривается возможность использования георадара в почвенных исследованиях. Для определения границ почвенных горизонтов и смены гранулометрического состава в почвенных профилях используется георадиолокационный метод и отечественный георадар «ОКО-2».

Короткий адрес: https://sciup.org/14313520

IDR: 14313520

Текст научной статьи Использование георадара в почвенных исследованиях

Георадар «ОКО» отечественной фирмы «Логис» широко применяется в различных областях науки (Семейкин, Помозов, 20046). Он используется при строительстве аэродромов, дорог, зданий и других сооружений, прокладке трубопроводов, измерениях мощности однородных и разнородных по плотности твердых и рыхлых тел, при определении глубины водоемов, поиске полезных ископаемых, в криминалистике и т.д. (Финкельштейн, 1977; Анур, 1999; Владов, 2002; Еременко и др. 2004; Семейкин, Помозов, 2004а; Клепикова и др. 2006). В почвоведении георадар до настоящего времени находил ограниченное применение. С одной стороны, в силу его дороговизны, а с другой, из-за неочевидных преимуществ георадара по сравнению с уже имеющимися методами исследования.

Почвенный институт им. В.В. Докучаева с 2004 г. в течение нескольких лет совместно с Национальным институтом сельскохозяйственной науки и технологий Администрации развития сельского хозяйства Республики Корея проводил исследования по использованию новейших и нестандартных для почвоведения приборов и методов.

Один из таких приборов - георадар - был использован в почвенных исследованиях в России и Корее. Некоторые результаты работ, представлены в настоящей статье.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Принцип действия георадара «ОКО-2» основан на георадиолокации -бесконтактном высокочастотном электромагнитном методе. В почву излучаются электромагнитные импульсы длительностью в единицы и доли наносекунды. Излучаемый импульс в почве отражается от различных по характеру неоднородностей почвенного профиля (одернованности, отор-фованности, влажности, плотности, скелетности, гранулометрического состава и т.д.), на которых меняются электрические свойства: электропроводность и диэлектрическая проницаемость.

Георадар «ОКО-2» представляет собой излучатель и приемник низкочастотных сигналов (антенна), которые преобразуются и выводятся на компьютер в виде радарограммы. Радарограмма фиксирует все изменения сигналов, проходящих сквозь почвенно-грунтовую толщу до определенной глубины, которая зависит от мощности антенны и частоты сигнала. Почвенно-грунтовые горизонты разной плотности, увлажнения, гранулометрического состава и др. имеют разную отражательную способность, что и фиксирует георадар. Используя программное обеспечение по расшифровке радарограмм, на них выделяются артефакты (например, включения крупных валунов), разнородные по генезису слои пород (плотные и рыхлые породы), уровень грунтовых вод и т.д.

В исследованиях использовалась стандартная антенна георадара А-420, которая дает возможность анализировать почвенно-грунтовую толщу на глубину до 6 м. Объекты исследования - дерново-подзолистые почвы и почвогрунты Домодедовского района Московской области - генетически и литологически разнородные, а также аллювиальные почвы стационара Почвенного института им. В.В. Докучаева (и. Сосновка Озерского района Московской области) и одного из тепличных хозяйств юго-западной части Республики Корея.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Грядово-холмистый моренный рельеф на юго-восточной периферии г. Москвы с дерново-подзолистыми почвами на покровных бескарбонатных средне-тяжелосуглинистых отложениях, подстилаемых со 180 см супесча-но-легкосуглинистой красноцветной мореной.

Обследование почвенного покрова выявило два типа профиля почв, принципиально различных по типу строения. Один из них характеризует типичную дерново-подзолистую легко- и среднесуглинистую почву естественного сложения, другой - такую же, но срезанную, «обезглавленную» до глубины 30-50 см дерново-подзолистую почву, на которую насыпаны два искусственных слоя: нижний (подповерхностный) - минеральный и верхний (поверхностный) мощностью 5-7 см - органо-минеральный.

Дерново-подзолистые почвы естественного строения профиля. Слабо- и глубоко подзолистые, легко- и среднесуглинистые, сформированы на хорошо оструктуренных (призмовидных) тяжелых покровных суглинках. Подзолистый гор. ЕЕ обычно маломощный (до 10 см), в то время как переходный гор. А2В (ВА2) мощный (до 30-40 см) и характеризуется глубокими белесоватыми языками оподзоливания в толще покровного суглинка.

Морфологическое строение данной почвы типичное для дерново-подзолистых почв региона приведено на примере описания профиля 1.

Разр. 1. Растительность представлена преимущественно злаками: пырей ползучий (Agropurum repens), райграс пастбищный (Lolium регеппе) и мятлик луговой (Роа pratensis). Среди сорных растений встречаются одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale) и конский щавель (Rumex confer-tus).

Al, 0-15 см. Темно-серый, легко-, среднесуглинистый, комковатый, рыхлый, увлажнен, густо пронизан корнями травянистой растительности, переход резкий ровный по осветлению, редкие очень мелкие включения гравия кристаллических пород.

EL, 15-25 см. Белесоватый, легкосуглинистый, листовато-пластинчатый, редкие корни трав, увлажнен, слабо уплотнен, переход неровный, постепенный по окраске и утяжелению гранулометрического состава.

А2В, 25-50 см. Неоднородно окрашенный. На буроватом фоне видны белесоватые языки оподзоливания, среднесуглинистый, увлажнен, уплотнен, переход постепенный по окраске и утяжелению гранулометрического состава.

-

В1, 50-80 см. Темно-бурый, призмовидный, тяжелосуглинистый, влажный, плотный, со следами слабого оглеения по старым ходам корней и трещинам, хорошо видны темноцветные кутаны на гранях структурных отдельностей, редкие включения мелкого щебня кремнистого типа, переход постепенный по слабому осветлению бурого фона и структуре.

-

В2, 80-145 см. Бурый, тяжелосуглинистый, влажный, плотный, кутаны на нижних гранях структурных отдельностей, редкие включения мелкого щебня кремнистого типа.

-

С, 145-180 см. Бурый, тяжелосуглинистый покровный суглинок, являющийся почвообразующей породой для данного почвенного профиля, призмовидный, кутаны отсутствуют, уплотнен, влажный, редкие включения мелкого щебня кремнистого типа, переход резкий по изменению гранулометрического состава (на более легкий).

Д, 180 см и более. Красно цветная легкосуглинистая (опесчаненная) некарбонатная морена, подстилающая покровные суглинки, неоднородная по гранулометрическому составу, встречаются слои более легкого (супесчаного) и тяжелого (глинистого) состава, местами встречаются включения мелкого щебня кристаллических пород.

Почвогрунты смешанного строения профиля характерны для ограниченного по площади участка (бывшее летное поле), который примыкает к зоне обследования естественных дерново-подзолистых почв (разр. 1). Почвогрунты (разр. 6) состоят из двух слоев. Нижний представляет собой остаточные (несрезанные) естественные горизонты дерново-подзолистой почвы, а верхний 20-30 (50) см - искусственную насыпную часть профиля, состоящую, как правило, из двух четко разделяющихся по мощности, гумусированности и гранулометрическому составу горизонтов: поверхностного - органо-минерального, хорошо гумусированного, супесчано-легкосуглинистого состава, мощностью, как правило, не пре- витающего 5 (7) см подповерхностного, слабогумусированного, представляющего собой разнородную минеральную смесь средне- и тяжелосуглинистого гранулометрического состава.

Так же как и естественные дерново-подзолистые почвы, почвогрунты подстилаются более легкой по гранулометрическому составу некарбонатной мореной на глубине 140-160 см.

На площади в 0,5 га георадаром было проведено профильное зондирование. Профилями-трассами или трансектами была покрыта вся территория почв и почвогрунтов. Запись данных велась в режиме «По перемещению».

Дешифрирование радарограмм показало, что дерново-подзолистые почвы и почвогрунты имеют трехчленное строение. На радарограммах по гранулометрическому составу хорошо выделяются следующие слои: 1) более легкий по гранулометрическому составу поверхностный, который включает гумусовый (А1) и подзолистый (EL) горизонты; 2) среднетяжелосуглинистые гор. В и С и 3) более легкая по гранулометрическому составу подстилающая порода, представленная мореной.

Различия в почвах и почвогрунтах сказались в том, что в насыпных почвогрунтах радарограммы отчетливей фиксировали слои разного гранулометрического состава, причем не только по составу, но и по плотности сложения.

Выделение названных слоев на радарограммах отдельных профилей-трансект при переносе данной информации на площадь участка в уменьшенном масштабе дает карту мощностей выделенных слоев разного гранулометрического состава, представленных горизонтами и подстилающими породами фонообразующих дерново-подзолистых почв.

Представленные в таблице физические свойства дерново-подзолистых почв и почвогрунтов хорошо согласуются с данными радарограмм. Особенно отчетливо это видно на примере гранулометрического состава.

Пойма р. Ока вблизи п. Сосновка (Стационар Почвенного института им. В.В. Докучаева). Аллювиальные почвы правобережья р. Ока (буровая 28) отличаются слоистостью и в целом легким гранулометрическим составом. Тем не менее, даже в этих почвах в метровой толще удалось выявить 2-4 слоя песчано-лугкосуглинистой фракции, которая содержит песок разной крупности. При этом встречаются маломощные (до 10 см) слои, обогащенные илистой фракцией и отличающиеся от песчаных большей водо-насыщенностью.

Следует отметить, что все слои разного гранулометрического состава аллювиальной почвы выделяются как морфологически, так и аналитически без затруднений. В то же время радарограммы не всегда четко фиксировали границы слоев, особенно слабо различающихся по составу фракций, например на глубинах 0-10 и 30^10 см или 110-120 и 150-160 см.

Физические и агрофизические свойства дерново-подзолистых почв и почвогрунтов и аллювиальных почв

|

Глубина образца, см |

Плотность, г/см3 |

Размер частиц, мм; содержание фракций, % |

||||||

|

1,0– 0,25 |

0,25– 0,05 |

0,05– 0,01 |

0,01– 0,005 |

0,005– 0,001 |

<0,001 |

<0,01 |

||

|

0–10 |

1,01 |

ерново 25 |

-подзол 31 |

истые п 24 |

очвы (р 11 |

азр. 1) 6 |

4 |

21 |

|

20–30 |

1,25 |

20 |

34 |

27 |

12 |

48 |

4 |

19 |

|

40–50 |

1,38 |

14 |

27 |

20 |

12 |

18 |

8 |

39 |

|

70–80 |

1,35 |

12 |

26 |

21 |

12 |

19 |

10 |

41 |

|

100–110 |

1,36 |

10 |

22 |

23 |

11 |

16 |

19 |

45 |

|

200–210 |

Не опр. |

29 |

28 |

23 |

12 |

5 |

2 |

19 |

|

0–5 |

0,98 |

I 32 |

очвогр 22 |

унты (р 32 |

азр. 6) 4 |

6 |

4 |

13 |

|

5–10 |

1,11 |

27 |

29 |

29 |

7 |

4 |

4 |

15 |

|

20–30 |

1,25 |

13 |

20 |

34 |

12 |

10 |

11 |

33 |

|

50–60 |

1,36 |

11 |

19 |

33 |

13 |

13 |

11 |

37 |

|

100–110 |

1,42 |

11 |

15 |

29 |

18 |

14 |

14 |

45 |

|

200–210 |

Не опр. |

33 |

28 |

21 |

10 |

5 |

3 |

18 |

|

0–10 |

1,11 |

Аллю 27 |

виальн 31 |

ые почв 27 |

ы (скв. 2 6 |

8) 6 |

4 |

16 |

|

30–40 |

1,25 |

25 |

29 |

17 |

11 |

10 |

9 |

29 |

|

70–80 |

1,28 |

14 |

20 |

27 |

12 |

18 |

9 |

39 |

|

110–120 |

Не опр. |

32 |

27 |

23 |

8 |

6 |

4 |

18 |

|

150–160 |

» |

19 |

278 |

26 |

11 |

9 |

9 |

28 |

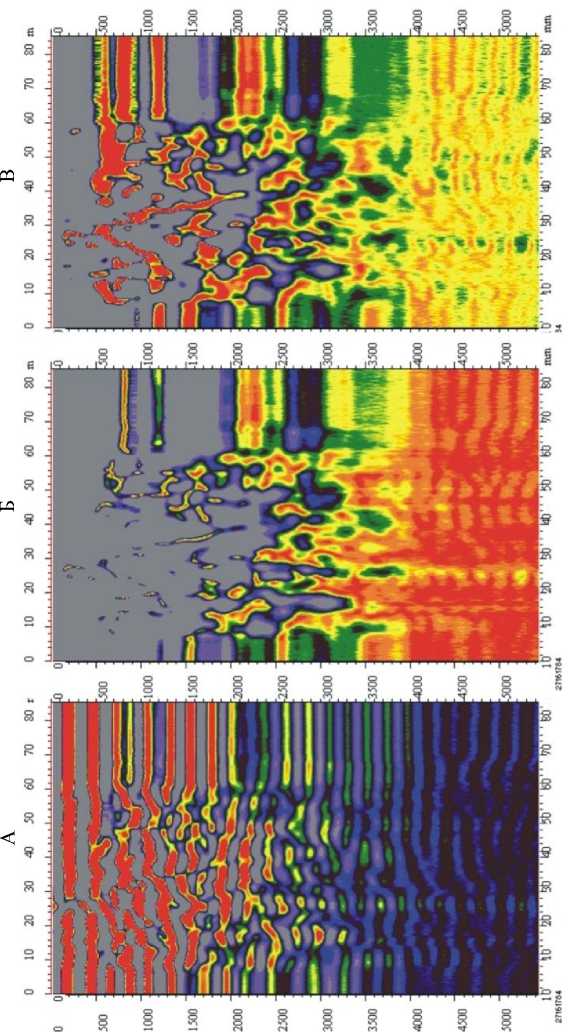

Исследования аллювиальных гравелистых почв Республики Корея (на примере одного из хозяйств по выращиванию овощных культур) дали результаты, идентичные полученным при изучении аллювиальных почв поймы р. Ока (рисунок).

ВЫВОДЫ

-

1. Георадар применим в почвенных исследованиях для выявления горизонтов и слоев почвенного профиля по характеру гранулометрического состава. Причем границы слоев разного гранулометрического состава наиболее четко отмечаются на радарограммах лишь тогда, когда они отличаются друг от друга как минимум на две градации: песок – легкий суглинок, супесь – средний суглинок, легкий суглинок – тяжелый суглинок или глина и т.д. Кроме того, прибор выявляет смену пород, наиболее разнородные

Данные интерпретации полевого зондирования аллювиальной почвы серии Cheongpung (Республика Корея) с помощью георадара «ОКО-2». На рис. А выделены слои, отличающиеся по гранулометрическому составу, а на рис. Б–В – по гранулометрическому составу и характеру включений (степени каменистости и конфигурации включений разного размера).

-

2. В почвенном пространстве с помощью георадарной съемки можно построить карту мощностей слоев разного гранулометрического состава или даже отдельных горизонтов, если они резко отличаются по данному признаку.

-

3. Применение георадара возможно и при картографировании ряда физических свойств почв, в частности увлажнения и плотности, глубины грунтовых вод и т.д. Особенно это перспективно при проведении детальных исследований.

-

4. Апробацию георадара следует расширить на примере других менее дифференцированных по гранулометрическому составу почв, но различающихся по мощности гумусового горизонта, содержанию и качественному составу органических остатков и гумуса. Это позволит выявить возможности прибора не только на качественном, но и количественном уровнях.

по степени сложения горизонты почв, различающиеся по степени уплотнения на несколько градаций, например, рыхлый–плотный, связный–очень плотный и т.д., горизонты, имеющие разную скелетность (каменистость, щебнистость).

Список литературы Использование георадара в почвенных исследованиях

- Анур А., Старовойтов А.В., Владов М.Л. Опыт применения георадиолокации для выявления зон развития провалов в городе//Вест. Моск. ун-та. Сер. Геология. 1999.

- Владов М.Л., Старовойтов А.В. Георадиолокационные исследования верхней части разреза. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2002.

- Еременко А.В., Зверев Е.О., Клепикова С.М., Осипенко М.М. Георадиолокационные исследования в условиях армирования//Доклад на конф. «Георадар-2004».

- Клепикова С.М., Монахов В.В., Еременко А.В., Зверев Е.О. Перспективные направления в развитии георадиолокационных исследований http://www.geotech.ru/articles/gelendz20062/>//Доклад на Второй Междунар. научно-практической конф. "Инженерная геофизика 2006".

- Семейкин Н.П., Помозов В.В. Обследование автомобильных дорог при помощи метода георадиолокации//Мир дорог. 2004а.

- Семейкин Н.П., Помозов В.В. Развитие георадаров «ОКО». С-Пб, 2004б.

- Финкельштейн М.И., Мендельсон В.А., Кутев В.А. Радиолокация слоистых земных покровов. М.: Сов. Радио, 1977.