Использование и толкование книги пророка Аввакума в современном корпусе гимнографических текстов Русской Православной Церкви

Автор: Серебряков Николай Станиславович, Ильяшенко Николай Александрович

Журнал: Христианское чтение @christian-reading

Рубрика: Библеистика

Статья в выпуске: 1 (104), 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье впервые рассматривается использование и толкование всей книги прор. Аввакума в православном богослужении на примере современного корпуса гимнографических книг Русской Церкви. Показано, что данная пророческая книга широко применяется в современной богослужебной практике (выделено 247 гимнографических текстов с аллюзиями на книгу), и определено, в каких частях богослужения и в каких видах песнопений чаще всего встречаются аллюзии на книгу пророка. Установлено, к каким конкретно словам пророка наиболее часто обращались песнописцы и как их толковали. Выяснено, что гимнографы заимствовали понимание пророческих слов из предшествующей экзегетической традиции преимущественно 1-й пол. I тыс. по Р. Х. Лишь гимнографическое толкование наиболее часто используемых в песнопениях слов Авв 3:3 о «горе, приосененной чащей» (как образа Богородицы) появилось позже, в VII-VIII вв. (впервые, предположительно, в Словах прп. Андрея Критского на богородичные праздники). Представленный материал также показывает, что в гимнографии (по крайней мере, в современном корпусе гимнографических книг) фиксируется хоть и важная, но лишь часть имеющихся церковных толкований на книгу прор. Аввакума.

Пророк аввакум, ветхий завет, священное писание, гимнографическая экзегеза, гимнография русской православной церкви

Короткий адрес: https://sciup.org/140297620

IDR: 140297620 | УДК: 27-244-277:271.2-5 | DOI: 10.47132/1814-5574_2023_1_88

Текст научной статьи Использование и толкование книги пророка Аввакума в современном корпусе гимнографических текстов Русской Православной Церкви

E-mail: ORCID:

E-mail: ORCID:

E-mail: ORCID:

E-mail: ORCID:

Как известно, в церковной гимнографии Библия не только цитируется или пересказывается, но и часто в той или иной степени поясняется1. И несмотря на то, что в песнопениях нет подробного и построчного истолкования библейских текстов (как это есть в известных комментариях свв. отцов), те примеры экзегезы Писания, которые можно здесь найти, являются весьма многочисленными и разнообразными, а главное, отражающими церковную традицию толкования Библии.

В данной статье рассматривается то, как в гимнографии используется и истолковывается в мессианском плане книга одного из малых пророков — пророка Аввакума2.

Подход, здесь применяемый, отличается от того, как в современной литературе исследуются библейские аллюзии в гимнографических текстах. Обычно либо подробно объясняется конкретный библейский образ, используемый (толкуемый) в конкретном песнопении, либо разбирается целиком служба конкретного праздника с пояснением всех встречаемых там библейских мотивов, либо, наконец, рассматривают ряд служб, посвященных одной богослужебной теме (например, Кресту Господню), где, в том числе, объясняют различные примеры связи с библейским текстом. В данной же работе в качестве объекта изучения взят не отдельный библейский образ (образы) или конкретная служба (тематический ряд служб), а целая библейская книга и исследуется ее использование (прямое цитирование или аллюзия) и толкование во всем комплексе гимнографических книг (Октоих, Триоди, Минеи).

Нужно подчеркнуть, что здесь рассматриваются только те гимнографические книги, которые сейчас употребляются в Русской Православной Церкви, и, таким образом, в работе не берется в расчет длительная история формирования и редакции этих книг. Такое, казалось бы, ограниченное рассмотрение тем не менее имеет важный (в первую очередь практический) смысл, т. к. в результате такого исследования может быть понято: 1) как часто в современной церковной практике используется на богослужении (и в каких его частях) та или иная библейская книга; 2) о каких образах и сюжетах из данной книги чаще всего сейчас сообщается в песнопениях молящимся в храме; 3) какие в настоящее время указываются толкования этих образов и сюжетов (здесь особенно важны толкования мессианских пророчеств); 4) каково разнообразие этих толкований; 5) в какой степени набор имеющихся в гимнографии толкований отражает общую церковную экзегетическую традицию; и 6) каковы святоотеческие источники этих толкований (если их возможно выявить). Именно все эти вопросы в той или иной мере рассматриваются в данной статье.

Выбор книги пророка Аввакума в качестве объекта подобного исследования был сделан в связи с тем, что, во-первых, можно было ожидать, что данная книга будет многократно использована в церковных песнопениях, т. к. гимн (песнь) из этой книги (Авв, гл. 3) входит (наряду с гимнами из книг прор. Исаии, Ионы и Даниила) в состав библейских песней, издревле исполняемых на богослужении3. Особый интерес

представляет 4-я песнь канонов, соответствующая песни Аввакума (четвертой библейской песни), и в первую очередь ее ирмосы, т. к. именно они связывают библейскую песнь с каноном. Во-вторых, существует достаточно большое количество древних (до VI в.) святоотеческих толкований на данную книгу (блж. Иероним Стридонский, свт. Кирилл Александрийский, блж. Феодорит Кирский и др., поясняющие книгу, в том числе, в мессианском плане), которые могли быть отражены в песнопениях. В-третьих, объем книги является небольшим (три главы), что делает книгу удобной для отработки методики работы с гимнографическими текстами в указанном смысле.

Методика работы с гимнографическими текстами

Работа проводилась в несколько этапов:

-

1. Поиск цитат и аллюзий на книгу прор. Аввакума в имеющихся гимнографических книгах.

-

2. Систематизация найденных гимнографических текстов с цитатами и аллюзиями, в первую очередь, по темам песнопений, но также по частям богослужебного суточного круга и по видам песнопений.

-

3. Выявление среди найденных гимнографических текстов тех, которые содержат пояснение имеющихся в них цитат и аллюзий на книгу прор. Аввакума.

-

4. Сравнение найденных гимнографических толкований на книгу прор. Аввакума с имеющимися святоотеческими комментариями.

Нами были изучены Постная и Цветная Триоди, Октоих, месячные Минеи, а также Ирмологий4. В связи с большим объемом гимнографического материала, в котором необходимо выявить отсылки на книгу пророка, был использован оцифрованный ва риант этих текстов5, поиск в которы х проводился с помощью компьютерных средств6.

Поиск аллюзий осуществлялся по ключевым словам характерных выражений книги прор. Аввакума (напр., «на стражи», «услышах слух Твой», «гора приосенен-ной чащи», «от юга», «любовь державну» и т. д.), взятых из церковнославянского текста книги, соответствующего LXX — греческому переводу Ветхого Завета, которым пользовались византийские гимнографы7.

Для указания более точного адреса ключевых слов в библейском тексте некоторые стихи пророческой книги были разделены на несколько частей и обозначены латинскими буквами (a, b, c, d; см. табл. 1).

Поскольку в песнопениях искомые библейские слова могли изменяться и даже заменяться на другие внутри цитируемой библейской фразы, для поиска неявных аллюзий использовались такие признаки: а) сочетание нескольких ключевых слов (в том числе из разных стихов библейской книги) в одном песнопении8; б) наличие в гимнографической фразе порядка слов, соответствующего порядку слов в библейской фразе; в) упоминание самого пророка; г) нахождение песнопения в 4-й песни канона9.

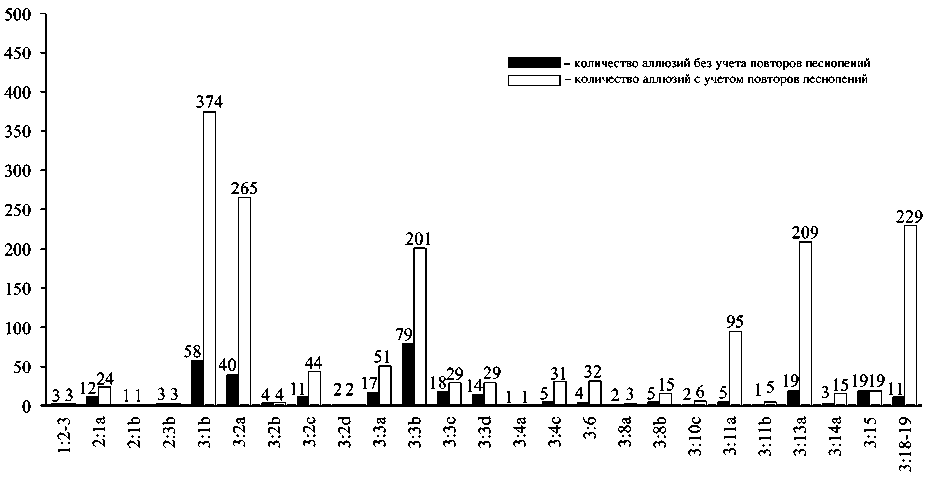

Для представления результатов исследования и большей наглядности в работе используются столбчатые диаграммы (рис. 1–3), с помощью которых показывается частота встречаемости тех или иных слов прор. Аввакума в гимнографических текстах, а также частота использования того или иного песнопения с аллюзиями в течение богослужебного года. Последнее нужно для того, чтобы понять, какие слова пророка чаще всего слышатся в храме в настоящее время. Ведь эти слова могут быть известны либо потому, что они часто используются в разных песнопениях, либо потому что одно и то же песнопение с аллюзией на слова пророка часто исполняется в течение года, даже если сама пророческая фраза используется всего один раз именно в этом песнопении.

Это сравнение нужно для того, чтобы понять, пользовались ли песнописцы толкованиями, известными из святоотеческих негимнографических трудов (комментарии, гомилии и т. д.), и если да, то насколько полно (т. е. как много существующих вариантов толкований отражено в гимнографии). Также важно определить, к какому времени относятся используемые гимнографами толкования: их можно условно разделить на толкования первой половины I тыс. по Р. Х., (когда были, например, составлены будут даваться в более краткой записи, например: «И: 4, 4» — Ирмологий, глас 4, песнь 4. Несмотря на то, что многие песнопения повторяются на разных службах, ссылка будет дана лишь на одну из служб.

-

7 Текст книги в переводе LXX (и, соответственно, в церковнославянском) заметно отличается от масоретского текста (МТ) книги (и, соответственно, от русского синодального перевода, который делался преимущественно с МТ). Наиболее яркие отличия наблюдаются в Авв 3:1–4, являющихся ключевыми для данного исследования.

-

8 Например, в ирмосе « СредЁ двою разбНйникУ познaлсz еси на йтЁ хГтЕ б9е, B3STCZ солнце стрaхомъ, и лунA стA въ чинэ своeмъ: слaва силэ твоeй гDи » (И: 4, 4) сильно изменяется фраза Авв 3:2 «посреде двою животну познан будеши» (слово «животные» в рамках гимнографического толкования заменяется на слово «разбойники», а глагол «познан будеши» передается уже в пр. вр.: «познался еси»), однако наличие фразы из Авв 3:11 «луна ста в чине своем» (с упоминанием перед этим слов «взятся солнце» как аллюзии на «воздвижеся солнце» из того же стиха), четко указывает на библейский источник материала в данном песнопении, даже без упоминания имени самого пророка.

-

9 Последние два признака могут использоваться только как дополнительные. Ведь часто песнопения, в которых упоминается имя пророка, не имеют аллюзии на саму пророческую книгу, а иногда даже имеют аллюзию на другую библейскую книгу. В ирмосах же 4-й песни канона кроме цитат из книги прор. Аввакума также могут встречаться цитаты из других библейских книг.

Таблица 1. Количество упоминаний конкретных выражений книги прор. Аввакума в песнопениях (без учета и с учетом повторов песнопений в течение года)

|

стих |

Цитата |

количество упоминаний |

|

|

без учета повтора |

с учетом повтора |

||

|

1:2–3 |

Доколе, Господи, воззову, и не услышиши? возопию к тебе обидимь, и не избавиши? Вскую мне показал еси труды и болезни, смотрити страсть и нечестие? противу мне бысть суд, и судия вземлет |

3 |

3 |

|

2:1а |

На стражи моей стану |

12 |

24 |

|

2:1b |

и взыду на камень |

1 |

1 |

|

2:3b |

идый приидет и не умедлит (в форме ц.-сл. Евр. 10:37: грядый приидет и не укоснит) |

3 |

3 |

|

3:1b |

Господи, услышах слух твой и убояхся |

58 |

374 |

|

3:2a |

Господи, разумех дела твоя и ужасохся |

40 |

265 |

|

3:2b |

посреде двою животну познан будеши |

4 |

4 |

|

3:2c |

внегда приближитися летом, познаешися: внегда приити времени, явишися |

11 |

44 |

|

3:2d |

внегда смутитися души моей во гневе, милость (твою) помянеши |

2 |

2 |

|

3:3a |

Бог от юга приидет |

17 |

51 |

|

3:3b |

Святый из горы приосененныя чащи |

79 |

201 |

|

3:3c |

покры небеса добродетель его |

18 |

29 |

|

3:3d |

хваления его исполнь земля |

14 |

29 |

|

3:4a |

И сияние его яко свет будет |

1 |

1 |

|

3:4с |

положи любовь державну крепости своея |

5 |

31 |

|

3:6 |

Ста, и подвижеся земля: призре, и растаяша языцы: стрышася горы нуждею, и растаяша холми вечнии |

4 |

32 |

|

3:8a |

Еда в реках прогневаешися, Господи? еда в реках ярость твоя? или в мори устремление твое? |

2 |

3 |

|

3:8b |

яко всядеши на кони твоя, и яждение твое спасение |

5 |

15 |

|

3:10с |

даде бездна глас свой |

2 |

6 |

|

3:11а |

воздвижеся солнце, и луна ста в чине своем |

5 |

95 |

|

3:13а |

Изшел еси во спасение людий твоих, спасти помазан-ныя твоя |

19 |

209 |

|

3:14а |

разсекл еси во изступлении главы сильных |

3 |

15 |

|

3:15 |

навел еси на море кони твоя, смущающыя воды многи |

19 |

19 |

|

3:18–19 |

Аз же о Господе возрадуюся, возвеселюся о Бозе спасе моем. Господь Бог мой сила моя, и учинит нозе мои на совершение, и на высокая возводит мя, еже победи-ти ми в песни его. |

11 |

229 |

|

Всего упоминаний: |

339 |

1690 |

|

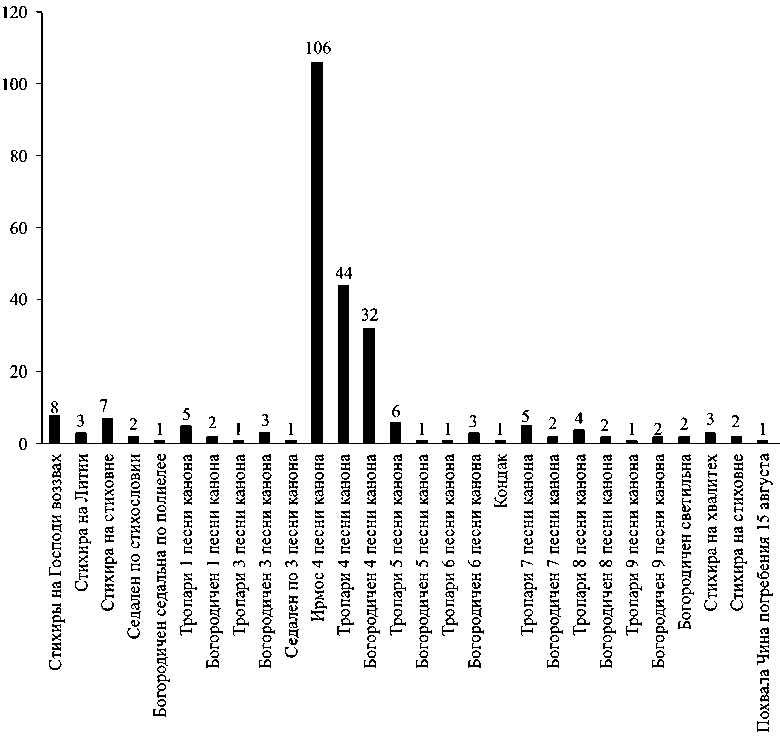

Рис. 1. Распределение гимнографических текстов с аллюзиями на книгу прор. Аввакума по элементам служб суточного круга (данные по канонам повечерия, полунощницы и утрени объединены; песнопений повечерия, не повторяющихся в других частях богослужения, — 10, а полунощницы — лишь 1; также объединены данные по стихирам из разных видов вечерни)

Рис. 2. Количество упоминаний конкретных выражений книги прор. Аввакума в гимнографических текстах (расшифровка номеров выражений см. в табл. 1). Черные столбцы — количество упоминаний без учета повтора одного и того же песнопения в разных службах; белые столбцы — с учетом повтора

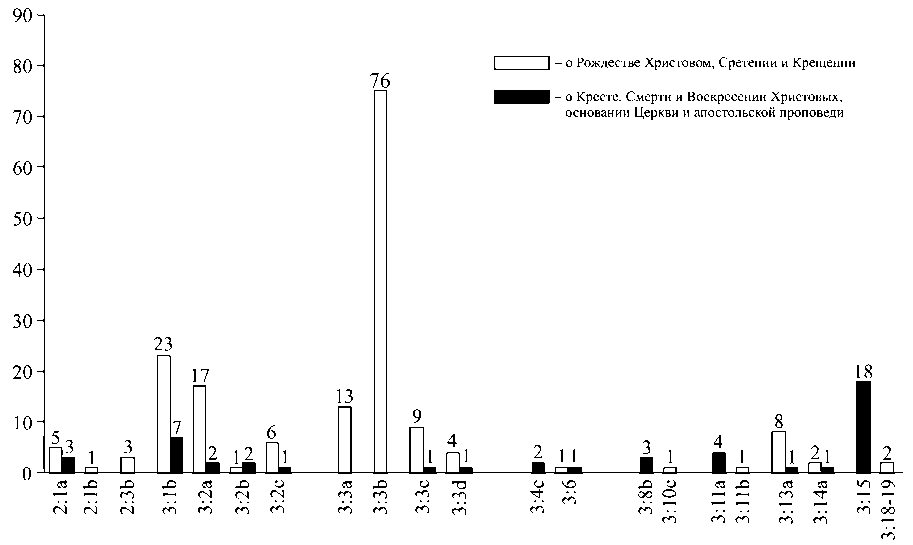

Рис. 3. Количество упоминаний конкретных фраз книги прор. Аввакума (расшифровка номеров фраз см. в табл. 1) в гимнографических текстах применительно к событиям Воплощения Христова (белые столбцы) и к событиям Распятия, Смерти и Воскресения Спасителя, а также устроения Церкви и проповеди апостолов (черные столбцы)

известные комментарии на книгу пророка блж. Иеронимом Стридонским, свт. Кириллом Александрийским и блж. Феодоритом Кирским, обобщающие, в том числе, и предшествующую экзегетическую традицию) и толкования более позднего времени. В рамках данного исследования для решения этих двух задач было достаточно обращения к имеющимся русским переводам указанных комментариев. Лишь в тех редких случаях, когда там для гимнографических толкований не было найдено параллелей, были использованы известные базы святоотеческих текстов (TLG и др.).

Использование книги прор. Аввакума в богослужении

Книга пророка Аввакума имеет внутреннюю разбивку на две части:

– главы 1–2, в самом тексте надписанные как «Видение, еже виде Аввакум пророк» (Авв 1:1). Темой первой части является пророчество о грядущем нашествии халдеев для наказания иудейского народа и о дальнейшем Божием суде уже над самими халдеями.

– 3-я глава, озаглавленная как «Молитва Аввакума пророка с песнию» (Авв 3:1, отсюда обычное название главы — «Песнь Аввакума») и представляющая собой молитвенное обращение к Богу, Который грядет на суд. Это пришествие пророчески описано подобно тому, как Господь вел евреев из Египта в Ханаан при прор. Моисее (ср. Втор 33:2–3).

Наше исследование показало, что первая часть книги очень редко употребляется в богослужении (есть лишь отсылки к стихам Авв 1:2–3 и 2:1, 3), в то же время вторая часть книги — песнь Аввакума — используется гимнографами очень широко10.

В первую очередь, песнь Аввакума исполняется в каноне утрени в качестве библейской песни11. По уставу (напр., (Ирмологий, 2014, 146, 155, 162)) вся песнь целиком исполняется только Великим постом по четвергам, в остальное же время года — в сокращенном виде (в будни: Авв 3: 1, 2а, 2d, 3, 13b-19; в воскресные и праздничные дни: Авв 3: 1, 2а, 2d, 3, 17–19).

Некоторые слова песни Аввакума используются вне связи с каноном. Так, фразы «Господи, услышах слух твой и убояхся: Господи, разумех дела твоя и ужасохся» (Авв 3:1–2а) и «Бог от юга приидет, и святый из горы приосененныя чащи» (Авв 3:3а) предваряют стихиры на стиховне служб предпразднества перед Рождеством Христовым и тропари на часах навечерия12. При этом паремий из книги пророка нет.

Наконец, существует еще множество аллюзий на книгу прор. Аввакума, содержащихся прямо в текстах песнопений. Именно такие аллюзии являются определяющими для данного исследования, т. к. они часто сопровождаются пояснениями, отражающими церковное понимание тех или иных библейских слов.

Всего таких отсылок к словам прор. Аввакума внутри песнопений изученных гимнографических книг13 было найдено 33914, из которых лишь 19 относятся к Авв 1–2, остальные — к Авв 3 (табл. 1). Но т. к. в одном и том же песнопении могут присутствовать отсылки сразу к нескольким выражениям книги пророка (не более трех), то количество самих песнопений с аллюзиями меньше — 247. С другой стороны, если учитывать повторы одних и тех же песнопений (особенно ирмосов 4-й песни канона) в разных службах, то общее количество песнопений с аллюзиями будет уже 1290, т. е. в течение богослужебного года слова книги прор. Аввакума можно услышать несколько раз в день15.

Как и предполагалось, наиболее часто аллюзии на книгу прор. Аввакума (причем не только на Авв, гл. 3, но и на Авв 2:1) встречаются в ирмосах 4-й песни канона утрени (а также повечерия и полуношницы) — 106 раз (не считая повторов). Однако такие же аллюзии найдены и в тропарях 4-й песни, особенно в богородичных, а также в тропарях других песен канона16 и в прочих песнопениях богослужения суточного круга (в стихирах, седальнах и т. д.; см. рис. 1).

Цитирование книги прор. Аввакума в песнопениях избирательное. Во-первых, обычно используются не целые стихи, а лишь отдельные выражения (части стихов, содержащие эти выражения, обозначены латинскими буквами a, b, c, d; см. табл. 1). Во-вторых, одни слова пророка используются очень часто в разных песнопениях, исполнялась на богослужении Александрийской, а затем и Иерусалимской Церкви, в которой по крайней мере с VI в. молитва Аввакума стала четвертой библейской песнью в каноне утрени, что перешло в богослужение Византии, а оттуда и в Русскую Церковь (см.: [Василик, Никифорова, 2000, 81]).

-

12 Кстати, фраза Авв 3:3с–d, хоть и в измененном виде (что отражает ее церковное понимание), произносится на Проскомидии, при покровении Св. Чаши покровцом: « покры2 небесA добро-дётель твоz2, хrтE, и3 хвалы2 твоеz2 и3сп0лнь землS ».

-

13 Вся собранная коллекция гимнографических текстов с аллюзиями на книгу прор. Аввакума размещена на личной странице одного из авторов на сайте ПСТГУ (URL: https://pstgu.ru/ upload/medialibrary/1cf/1cfeda75034088aeeb7cb73903e09690.pdf (дата обращения: 13.01.2023)).

-

14 Подсчет количества аллюзий (или содержащих их песнопений) имеет определенную погрешность, связанную с особенностями компьютерного поиска в оцифрованных богослужебных текстах. Данный поиск сильно зависит от качества компьютерного распознавания текста, которое не всегда бывает высоким.

-

15 Но здесь нужно учитывать, что, т. к. 80% найденных песнопений с аллюзиями являются ирмосами, из которых некоторые относятся ко вторым и третьим канонам и, следовательно, не исполняются, то даже теоретически не все это количество песнопений можно услышать на службах. Кроме того, при подсчете использовались «Зеленые Минеи», которые включают в себя гораздо больше гимнографического материала, чем может быть пропето за год. Поэтому количество песнопений с аллюзиями на книгу прор. Аввакума, реально пропетых за год, должно быть еще меньше.

-

16 В основном, в тропарях не из 4-й песни канона образы из книги прор. Аввакума присутствуют в часто встречающихся перечнях различных ветхозаветных образов. Однако все же есть тропари, содержащие только образы из изучаемой книги, например: «Многочестнꙋ́ю и҆ присѣ́н-нꙋю гор́ ꙋ воспои́мъ приснодв҃ꙋ, бж҃їю мт҃рь бы́вшꙋ…» (КМ, 21 нояб.: Введение во Храм. Утр., 2 к-н., п. 5, тр. 6).

другие редко (один-два раза), а некоторые слова и даже целые стихи вообще не используются (из 19 стихов 3-й главы таких шесть: 5, 7, 9, 12, 16 и 17). В табл. 1 приведены конкретные выражения книги прор. Аввакума, которые имеются в гимнографических текстах, с указанием количества упоминаний (см. также рис. 2, черные столбцы).

Как видно, максимальное количество упоминаний (суммарно 128, без учета повторов) относится к Авв 3:3: « Бог от юга приидет, и святый из горы приосененныя чащи: покры небеса добродетель его, и хваления его исполнь земля ». Причем больше всего упоминаний (79) относится к словам « из горы приосененныя чащи » (Авв 3:3b), которые есть только в тексте LXX и отсутствуют в МТ. Также большое количество отсылок имеется к словам « Господи, услышах слух твой и убояхся » (Авв 3:1b; 58 раз) и « Господи, разу-мех дела твоя и ужасохся » (Авв 3:2а; 40 раз), хотя здесь, казалось бы, нет пророчества, а лишь описывается реакция пророка на Откровение Божие.

Если же рассмотреть частоту использования аллюзий на книгу прор. Аввакума с учетом повторов одних и тех же песнопений в разных службах17, то картина получается иной (табл. 1; белые столбцы на рис. 2): наиболее часто (более 200 раз) встречаются аллюзии на стихи Авв 3:1b (374), Авв 3:2а (265), Авв: 3:18–19 (229), Авв 3:13а (209) и Авв 3:3b (201).

Толкование книги прор. Аввакума в гимнографических текстах

Среди всех текстов с отсылками на книгу прор. Аввакума лишь малая часть песнопений (менее 10%) не содержит хоть какого-либо пояснения библейского образа, а только цитирует слова пророка (например, « еда в реках прогневаешися, Господи? еда в реках ярость твоя? или в мори устремление твое? » (Авв 3:8а)18). В остальных же случаях библейский текст толкуется в той или иной степени подробности. В целом, толкование книги гимнографами имеет ярко мессианский характер, причем можно выделить несколько тем, с которыми связываются слова пророка в песнопениях: 1) Воплощение Сына Божия, Его Рождение от Девы (иногда есть указания на события Сретения и Крещения Господня); 2) Страдание Христа на Кресте и через это устроение Церкви; 3) Воскресение Христово; 4) проповедь Его апостолов и победа над язычеством. Некоторые слова прор. Аввакума (особенно Авв 2:1а, 3:1b, 2а, 3с-d, 18-19) применяются гимнографами ко всем этим темам. Другие же пророческие образы (Авв 3:3а–b, 4с, 8b, 14, 15), наоборот, используются по отношению только к каким-то конкретным евангельским событиям. Наконец, можно заметить, что стихи 2-й главы и начало 3-й главы (до Авв 3:3 включительно) преимущественно (но не всегда) относятся к началу Евангельской истории, тогда как последующие стихи песни Аввакума (3:4–18) чаще толкуются уже как указание на последние дни земной жизни Спасителя и на начало истории Новозаветной Церкви (рис. 3). Рассмотрим наиболее яркие примеры такого толкования и укажем для них возможные параллели в святоотеческих комментариях19.

-

17 Особенно ирмосов, среди которых наиболее часто (более 50 раз) повторяются такие: «Oyw h-шахъ, rDu, CMOmpeHiZ твоегW таинство, разУмёхъ дЭлА твол, и прославихъ твое бжтво » (154, аллюзия на Авв 3:1b-2a) и « Ты2 моS крёпость гDи, ты2 моS и3 си1ла, ты2 м0й бGъ ...» (120, аллюзия на Авв 3:18–19); « Хrт0съ моS си1ла, бGъ и3 гDа, чcтнaz цRковь, бGолёпнw поeтъ ...» (98, аллюзия на Авв 3:18–19), « Вознесeна тS ви1дэвши цRковь на кrтЁ, сlнце прaведное, стA въ чи1нэ своeмъ ...» (89, аллюзия на Авв 3:11а), «Пришел́ ъ є҆сѝ ѿ дв҃ы не ходат́ ай, ни аг҆́ гл҃ ъ, но сам́ ъ, гдⷭ҇и, вопло́щсѧ, и҆ спас́ лъ є҆сѝ всего́ мѧ человѣ́ка…» (73, вероятная аллюзия на Авв 3:13а).

-

18 См. О-3: Пн., Утр., к-н Христу, п. 4, ирм. К такому же использованию без определенного толкования можно отнести рефрены 4-й песни канона, также являющиеся аллюзиями на книгу прор. Аввакума: «и҆спол́ нишасѧ всѧ̑ твоегѡ̀ хвален́ їѧ» (ср. Авв 3:3d) и, возможно, «слав́ а си́лѣ твоей́ , гдⷭ҇и» (ср. Авв 3:19).

-

19 В работе оставлены без рассмотрения гимнографические толкования слов пророка из Авв 1:2–3, 3:2d, 4а, 10с, 11b как редкие и недостаточно разработанные песнописцами.

а) Толкование Авв 2:1, 3; 3:1–3

« На стражи моей стану » (Авв 2:1а)

В «стоянии на стражи» как образе ожидания Божественного Откровения гимно-графы видят указание на то, что пророк получит обетование о Воплощении Мессии и о Его Воскресении (тема суда Божия над халдеями, которая следует из ближайшего контекста книги, даже не упоминается).

О Воплощении говорится в половине случаев упоминания этих слов в гимно-графии, например в седальне службы самого пророка (КМ, 2 дек: прор. Аввакума. Утр., к-н):

На бжcтвеннэй стрaжи стaлъ є3си2, бlжeнне, и3 ўразумёлъ є3си2 б9іе пришeствіе, прbр0ческими

2 3 1 32 е * * ex ■ хе * ■ ж pin л^ее ха ■ ■ ■ ■ ж хе™ nчесы, бGодохновeнне. тёмже и возопилъ єси, ґввакyме, со стрaхомъ: гDи, ўслhшахъ стрaшное пришeствіе твоE, и3 воспэвaю тS, пл0ть брeнную t дв7ы понести2 восхотёвшаго.

Но в кондаке пророка тема Рождества Христова связывается также с темой Его Воскресения:

бGоглаг0ливе, и хrт0во воскресeніе

Возгласи1вый вселeннэй t ю4га пришeствіе б9іе t дв7ы, ґввакyме на бжcтвеннэй стрaжи предстоsніемъ слhшаніz t свэтон0сна ѓгGла, возвэсти1лъ є3си2 мjру …

Отдельно же о Воскресении (но с тем же образом светоносного ангела) говорится в известном ирмосе канона Пасхи прп. Иоанна Дамаскина (ТрЦ: Пасха. Утр., к-н, п. 4):

На б9eственнэй стрaжи, бGоглаг0ливый ґввакyмъ да стaнетъ съ нaми, и3 покaжетъ свэ- тон0сна ѓгGла, ћснw глаг0люща: днeсь спасeніе мjру, ћкw воскрeсе хrт0съ, ћкw всеси1ленъ.

Известно, что источником для данного ирмоса прп. Иоанна стало «Слово на Святую Пасху» свт. Григория Богослова. Это «Слово» начинается со слов пророка: « На стражи моей стану » (Авв 2:1), которые святитель продолжает так: «Стану с ним ныне я... „посмотрю“ и узнаю, что будет мне показано и что „сказано“»20, после чего говорит о явлении ангела, возвещающего Воскресение Христово [Григорий Богослов, 2017, 559]. Автор же кондака прор. Аввакума (прп. Феофан Начертанный, см.: [Ва-силик, Никифорова, 2000, 82]), видимо, в свою очередь воспользовавшись ирмосом прп. Иоанна, связал темы Воскресения и Рождества.

« Идый приидет и не умедлит » (Авв 2:3b)

В церковнославянском тексте двух песнопений слова аллюзии даны в варианте, известном из цитаты Авв 2:3b в славянском тексте Евр 10:37: « грядый приидет и не укоснит ». Но если в послании к Евреям эти слова прор. Аввакума относятся ко Второму Пришествию, то в данных песнопениях слова пророка гимнографами связываются с Рождеством Христовым:

Хrт0съ грzдhй ћвэ бGъ нaшъ, пріи1детъ и3 не ўкосни1тъ: t неискусобрaчныz nтрокови1цы kви1тсz, въ вертeпэ же пр0чее препочjетъ, и3 въ ћслехъ безсловeсныхъ ... (КМ, 20 дек: Предпр. Рождества. Утр., с/ст. 2).

Такое понимание Авв 2:3b встречается в (Иероним Стридонский, 1898, 158–160; Кирилл Александрийский, 1894, 262). Однако в гимнографии есть и толкование, восходящее к Евр 10:37:

Кончи1ны врeмz, њбрати1мсz пр0чее, хrт0съ ўчи1тъ: пріи1детъ бо во мгновeніи, пріи1детъ и3 не ўмeдлитъ, суди1ти мjру всемY (ТрП: Вел. Вт. Пвч., к-н, п. 3, тр. 1).

« Господи, услышах слух твой и убояхся: Господи, разумех дела твоя и ужасохся » (Авв 3:1b–2a)

Эти одни из самых цитируемых в гимнографии слов прор. Аввакума (суммарно более 600 раз, если учитывать повторы песнопений с этими словами) толкуются в самом широком смысле. Описанный здесь ужас или изумление пророка в связи с ответом Божиим гимнографами понимается как свидетельство о тех удивительных откровениях, которые Господь дал пророку. Они, по мысли песнописцев, охватывают всю земную жизнь Спасителя: Воплощение (Рождение от Девы) (30 песнопе-ний)21, Крещение (1)22, Страдание на Кресте (6)23 и Воскресение (2)24. Также пророк ужасается в целом смотрению и силе Божиим, благодаря которым дано спасение всем людям25.

Подобное широкое толкование слов пророка встречается у свт. Кирилла Александрийского, который причинами удивления пророка указывает и Воплощение Спасителя, и Его проповедь, и Смерть, и Воскресение (Кирилл Александрийский, 1894, 283–285).

« Посреде двою животну познан будеши » (Авв 3:2b)

Толкование этой фразы в Древней Церкви характеризовалось удивительным разнообразием26. Например, блж. Иероним Стридонский так обобщает предшествующую церковную традицию понимания того, что есть эти «животные»: «Многие думают, что это относится к Сыну и Святому Духу, потому что Отец познается чрез Сына и Св. Духа. Они думают, что это то же, что два Серафима в книге Исаии (Ис 6) и два Херувима в книге Исход (Исх 25)27. <...> Затем простое толкование и обычное представление относит это место к Спасителю, потому что Он был познан во время распятия посреди двух разбойников (Мк 15; Ин 19) 28. Лучше представляющие дело говорят то, что в первоначальной Церкви, которая была составлена из обрезания и необрезания, Спаситель был познан и стал предметом веры для двух, окружающих его оттуда и отсюда, народов. Есть и такие, которые под двумя животными понимают два Завета, Ветхий и Новый, которые поистине одухотворены и имеют

-

21 Напр.: « Ўслhша прbр0къ пришeствіе твоE, гDи, и3 ўбоsсz, ћкw х0щеши t дв7ы роди1тисz и3 человёкwмъ kви1тисz …» (ТрП: Пн. 1 седм. Пвч., к-н, п. 4, ирм.)

-

22 « Еже ко крещeнію твоE пришeствіе прови1дz ґввакyмъ, ўжaссz вопіsше: на м0ре к0ни тво‰, в0ды мн0ги навeлъ є3си2, сп7се, смущaющыz» (КМ, 5 янв: Предпр. Крещения. Пвч., к-н, п. 4, ирм.)

-

23 « На крестЁ твоE бжcтвенное и3стощaніе прови1дz ґввакyмъ, ўжaссz вопіsше: ты2 си1льныхъ пресёклъ єси держaву, бlже, приwбщazсz сyщымъ во ѓдэ, ћкw всесиленъ» (ТрП, Суб. вел. Утр., к-н, п. 4, ирм.).

-

24 « Ўслhшахъ, гDи, и3з8 гр0ба твоE востaніе, и3 прослaвихъ твою2 непобэди1мую си1лу» (И: 5, 4).

-

25 Интересно, что в «Древнем Иадгари» (переведенный в нач. IX в. на грузинский язык богослужебный сборник, первая греческая редакция которого, как считается, отражает иерусалимское богослужение V–VIII вв.) в Седьмой (т. е. Великий) Четверг в 4-й песни канона (гл. 8) говорится и про Иуду Искариота: «Услышах Господи глас Твой и убояхся, яко долготерпиши о рабе Твоем, продающим Тя. Сребренники приемше от беззаконных, Иуда дерзнул предати Тя, Спасителя мира» [Кекелидзе, 1908, 364]. В современных гимнографических текстах этой темы нет.

-

26 15 вариантов толкования этих слов древними церковными комментаторами приводятся в [Фаст, 2014, 131–139]. См. также [Ziegler, 1952, 395–401; Bucur, 2019, 191–207].

-

27 Имеется в виду ковчег Завета, осеняемый двумя херувимами, между которыми Бог познавался в Святая святых Скинии. Здесь видят отсылку на Исх 25:22 («И познан буду тебе оттуду, и возглаголю тебе с верху очистилища между двема херувимы, иже суть над кивотом свидения»; ср. Числ 7:89), тем более что херувимы прямо назывались животными в Библии, напр. в Иез 10:15. Так понималась эта фраза прор. Аввакума в (Кирилл Александрийский, 1894, 287–288; Мефодий Патарский, 1905, 145), хотя там она затем толковалась прообразовательно по отношению ко Христу: как в Ветхом Завете Бог познавался над крышкой (ц.-сл.: очистили-щем) ковчега между двумя херувимами, так и Христос будет познан как очистительная жертва, окруженный небесными силами. В [Bucur, 2019, 199] предполагается, что Пс.-Мефодий здесь под ангелами понимал правв. Симеона и Анну, таким образом указывая на еще один вариант понимания двух животных.

-

28 Такое толкование есть и в (Блж. Августин, 1998: О граде Божьем . XVIII:32, 269).

жизнь, которые дышат, и чрез посредство которых будет познан Господь» (Иероним Стридонский, 1898, 189)29.

В связи с нашим исследованием необходимо упомянуть еще одно древнее толкование слов прор. Аввакума, в котором животные понимались как осел и вол в вертепе Рождества. Такое толкование слов пророка обычно связывается с «Евангелием ПсевдоМатфея» (написано на латинском языке и датируется не ранее 1-й пол. VII в. [Ehrman, Plese, 2011, 75]), в 14-й главе которого слова прор. Аввакума о животных цитируются (вместе с Ис 1:3) в рассказе о Рождестве30. Однако есть более раннее святоотеческое свидетельство подобного понимания пророческого образа, правда, также в западной традиции — у св. Кводвультдеуса, еп. Карфагенского (†453/4), в «Слове против иудеев, язычников и ариан»31.

В Восточной же Церкви такое толкование обнаруживается в древнем каноне Рождества (неизвестного автора), сохранившемся в сборнике «Древний Иадгари» (V– VIII в.). В 4-й части этого канона, озаглавленной словами Авв 3:1 «Господи, услышах слух твой», в первом тропаре приводятся такие слова: «Услышал слух воплощения Твоего. В Вифлееме родился Ты, Христе, в яслях Ты возлег, посреди животных двух явился Ты на спасение наше» (см.: [Василик, 2013])32.

В песнопениях Русской Церкви, используемых в современной практике, указанного выше разнообразия толкований пророческих слов о животных нет. Гимнографический материал дает всего лишь два толкования (причем в одном и том же тексте33) — слова пророка относятся к Рождеству (Воплощению) и к Распятию:

Внегда́ прибли́житися лето́м воплоще́нию, посреде́ двою́ живо́тну позна́н бысть. Внегда́ приити́ вре́мени ко спасе́нию, посреде́ двою́ разбо́йнику яви́ся Сын Твой, Богоро́дице. Непостижи́мо во обои́х сих Сло́во, да мы, воплоще́нному и постра-да́вшему за ны покланя́ющеся Сло́ву, Тя, Ма́терь Бо́жию, в пе́снех возвели́чим34.

-

29 Но тут не упоминаются такие уже существовавшие к концу IV в. толкования двух животных как, напр., закон и пророки; жизнь настоящая и будущая; живые и мертвые; Моисей и Илия на горе Преображения (последнее, видимо, является одним из самых ранних христианских толкований образа, которое было дано еще в (Тертуллиан, 2010: Против Маркиона . IV:22:12, 357)) и т. д.

-

30 «На третий день после рождения Господа блаженная Мария... вошла в хлев и положила Младенца в ясли, и вол и осел поклонились Ему. Тогда исполнилось то, о чем говорил пророк Исайя: „Вол знает владельца своего, и осел — ясли господина своего“. Эти животные, стоя по сторонам Его, беспрестанно поклонялись Ему. Тогда исполнилось равно и то, что сказал пророк Аввакум: „Тебя узнают посреди двух животных“» (Евангелие Псевдо-Матфея, 1999, 24).

-

31 «Аввакум пророк является свидетелем Христа. Господи, говорит, услышах слух твой и убо-яхся: Господи, разумех дела твоя и ужасохся (Авв 3:1–2). Какие дела Божии его ужасают? <...> Посреде, говорит, двою животну познан будеши. Вот дела Твои, Господи. Cлово плоть бысть (Ин 1:14). <...> Это Слово, через Которое все начало быть, в яслях лежит» (PL, 42. Col. 1124; авторство этого и еще 12 слов св. Кводвультдеуса до ХХ в. приписывалось блж. Августину; см.: [Фокин, 2013, 303]). На св. Кводвультдеуса указывается в [Ziegler, 1952, 402], где подробно рассматривается связь образа «двух животных» из Авв 3:2 и Ис 1:3 с праздником Рождества в толкованиях св. отцов, а также в гимнографии Католической Церкви.

-

32 Циглер, не зная о «Древнем Иадгари» (который на Западе стал изучаться лишь в конце XX в.), утверждал, что в восточной традиции I тыс. по Р. Х. нет свидетельств о связи этих слов прор. Аввакума с Рождественскими событиями [Ziegler, 1952, 400].

-

33 Еще три текста с аллюзией на данные слова пророка были найдены только в Ирмоло-гии среди ирмосов, которые были переведены с греческого, но так и не были использованы в службах Русской Церкви. И лишь в одном из них образ «животных» хоть как-то истолковывается — именно в смысле разбойников: СредЁ двою2 разбHйнику познaлсz є3си2 на кrтЁ хrтE б9е, взsтсz с0лнце стрaхомъ, и3 лунA стA въ чи1нэ своeмъ … (И: 4, 4).

-

34 Этот текст есть лишь в «Зеленой Минее», напечатанной гражданским шрифтом (ЗМ, 21 сентября: Отдание Воздвиженья. Свт. Димитрия Ростовского. Утр., к-н святителя, п. 4, бгд). В «Кабинетной Минее» (набранной ц.-сл. шрифтом) имеется другая служба свт. Димитрию (об этой службе см.: [Попов, 2013, 101–108]).

Примечательно, что данный богородичен находится в службе XVIII в. — в честь свт. Димитрия Ростовского (первое издание службы — 1758 г.). Автором службы являлся епископ Переяславский Амвросий (Зертис-Каменский) (с 1768 г. — архиепископ Московский), который следовал церковным традициям песнотворчества, в частности, широко используя в каноне библейские аллюзии в соответствии с содержанием библейских песней35. Учитывая, что еп. Амвросий также занимался переводами с латинского и греческого, он, видимо, хорошо знал церковную традицию толкования, и можно предположить, что в данном богородичне он привел два самых известных (на его взгляд) толкования слов прор. Аввакума о животных36.

«Внегда приближитися летом, познаешися: внегда приити времени, явишися» (Авв 3:2с)

Эти слова (которые, как и слова о животных, известны лишь в тексте LXX) гимнографические тексты согласно относят ко времени Первого Пришествия Христова на землю:

Д¦омъ прови1дz, прbр0че ґввакyме, словесE воплощeніе, проповёдалъ є3си2, вопіS: внегдA прибли1житисz лётwмъ, познaешисz: внегдA пріити2 врeмени, покaжешисz (О-1: Пн. Пвч, к-н, п. 4, ирм.).

Пророчество о Первом Пришествии здесь видел уже сщмч. Ириней Лионский, проводя параллель с Гал. 4:4 (Ириней Лионский, 2008: Против ересей , 3:16:7, 283–284)37.

«Бог от юга приидет » (Авв 3:3а)

В контексте пророческой книги фраза «Бог от юга (Фемана)38 приидет, и Святый из горы приосененныя чащи» является единой, но в святоотеческой традиции образы юга (Фемана) и горы обычно толкуются по отдельности, хотя и относятся к общей теме Воплощения Спасителя39.

Про «Феман» многие древние святые отцы (Ириней Лионский, 2008: Против ересей , 3:20:4, 301–302; Иероним Стридонский, 1898, 193; Кирилл Александрийский, 1894, 293; Феодорит Кирский, 1857, 35–36 и др.) говорили, что т. к. данное слово означает «юг», то это есть указание на рождение Христа в Вифлееме (т. к. последний находится к югу от Иерусалима)40.

Интересно, что в богослужебных текстах, которые используются в современной практике, такое толкование вообще не встречается, несмотря на то, что оно часто повторялось многими древними св. отцами. В большинстве случаев (12 из 14) это вы-ражение41 без пояснения просто связывается с Боговоплощением:

Глаг0ломъ бGодохновeннымъ наречE, пришeдшаго t ю4га, Чт. Пвч., к-н, п. 4, бгд).

прeжде бlжeнный ґввакyмъ, г0ру тS чи1стую и3 присённую и3 тоб0ю воплощaема вLчце, возвэщaz kвлeннэйше (О-4:

« Святый из горы приосененныя чащи » (Авв 3:3b)

Текст LXX здесь сильно отличается от MT, в котором вместо «из горы приосенен-ныя чащи» стоит «из горы Фаран». И хотя в некоторых списках LXX эти два чтения соединяются и поэтому даже некоторые грекоговорящие св. отцы (Кирилл Иерусалимский, 2010: Поучения огласительные . 12:20, 170; Кирилл Александрийский, 1894, 292) упоминают слово «Фаран», сейчас в гимнографическом материале это чтение не встречается.

В отличие от слов «Бог от юга (Фемана) приидет», которые в песнопениях не поясняются, слова «Святый из горы приосененныя чащи» толкуются гимнографами достаточно подробно, причем гора, которая находится под тенью деревьев, понимается песнописцами исключительно как образ Пресвятой Девы в связи с событиями Боговоплощения:

И#з8 горы2 приwсэнeнныz, сл0ве, прbр0къ є3ди1ныz бцdы, хотsща воплоти1тисz, бGови1днw ўсмотри2 … (КМ, 29 авг: Усекн. главы св. Иоанна Предтечи. Утр., 2 к-н, п. 4, ирм.).

Причиной такого толкования является понимание слова «приосененная» как указание на осенение Приснодевы Св. Духом (ср. Лк 1:35), на что прямо указывается в песнопениях:

Г0ру тS, благодaтію б9іею приwсэнeнную, прозорли1выма ґввакyмъ ўсмотри1въ nчи1ма, и3зъ тебє2 и3зhти ї}леву провозглашaше с™0му, во спасeніе нaше и3 њбновлeніе (О-1: Вск. Плн., к-н, п. 4, ирм.).

Примечательно, что эти слова прор. Аввакума гимнографы объединяют со схожими пророческими образами Богородицы — о «горе нерукосечной» (ср. Дан 2:34) и «горе усыренной» (Пс 67:16 LXX), причем говорится, что именно прор. Аввакум провидел эти горы:

Несэк0мую г0ру тS дрeвле ґввакyмъ прови1дэ, всенепор0чнаz, и3зъ неsже бGъ kви1сz … (КМ, 6 июл: прп. Сисоя Великого. Утр., к-н, п. 4, бгд.);

ГорA ўсырeннаz д¦омъ, ю4же ґввакyмъ ви1дэ точaщу вBрнымъ цэлeбную слaдость, бцdе дв7о … (КМ, 1 окт: Покров. Утр., к-н, п. 7, тр. 2).

Связь между образами ясна: в первом примере оба образа указывают на пришествие Спасителя в мир («Святый из горы приосененныя чащи» и «отторжеся камень от горы без рук»; Дан 2:34), тогда как во втором примере образ прохлады в случаи «горы приосененной» и образ обильного питания в случае «горы усыренной (сыроподобной)» указывают на благодать Св. Духа.

Указанное единственное имеющееся в гимнографии понимание «горы приосе-ненной» как образа Божией Матери резко контрастирует с толкованиями этого образа у св. отцов 1-й пол. I тыс. по Р. Х., которые весьма многочисленны и разнообразны, но при этом не говорят о Приснодеве42. Так, блж. Иероним называет «горой» «или Самого Отца, исполненного добродетелей и всякой мудрости и покрывающего все Своим величием», или рай и небесные селения, полные ангелов, добродетелей и плодоноснейших деревьев (Иероним Стридонский, 1898, 192). Свт. Кирилл считает, что гора — это ветхозаветная Церковь, в которой родился Христос, а тенистые деревья — праотцы, Его предки по плоти (Кирилл Александрийский, 1894, 293–294). Блж. Фео-дорит видит в образе горы Иерусалим, изобилующий дарованиями и находящийся под сенью Божественного покрова (Феодорит Кирский, 1857, 36). А для блж. Августина «гора приосененная» есть «возвышенность божественных Писаний, пророчествовавших о Христе. Ибо там много предметов, покрытых тенью и мраком, которые дают упражнение уму исследователя» (Блж. Августин, 1998: О граде Божьем. XVIII:32, 269).

Понимание «горы приосененной» как образа Богородицы впервые появляется, видимо, лишь в кон. VII — нач. VIII в. у прп. Андрея Критского — в его Словах на Рождество Богородицы («Если можно измерить...») (Церковная проповедь, 1904, I, 633), Благовещение (Церковная проповедь, 1904, II, 694) и Успение Богородицы («Нам надлежит...») (Церковная проповедь, 1904, I, 484), а также у его современника свт. Германа Константинопольского в Слове на Введение Богородицы во храм («Всякое священное торжество...») (Церковная проповедь, 1904, II, 133).43 В Слове на Благовещение прп. Андрей, комментируя Лк 1:35 (« сила вышняго осенит тя »), проводит здесь параллель с Авв 3:3 и поясняет пророческий образ: прор. Аввакум «назвал Деву горою приосенен-ною, как бы изображая силу Духа, осеняющую Ее» (Церковная проповедь, 1904, II, 694). Возможно, именно прп. Андрею принадлежит честь введения в церковную традицию данного образа «горы приосененной» как символа Девы Марии44, который затем стал широко использоваться как в проповедях, так и в песнопениях (причем, видимо, уже самим прп. Андреем). Стоит отметить, что уже у свв. Андрея и Германа группируются образы горы из Авв 3:3, Дан 2:34 и Пс 67:16–17, что повлияло и на гимнографию.

« покры небеса добродетель его, и хваления его исполнь земля » (Авв 3:3с–d)

Практически во всех найденных гимнографических текстах (21 из 2445) эти слова относятся ко Христу. Обычно слова пророка (в разной степени измененные) используются песнописцами просто для славословия без конкретной привязки к какому-либо евангельскому событию: Покрhла є4сть нб7сA добродётель твоS хrтE, и3 твоегw2 хвалeніz гDи, вс‰ и3сп0лнишасz (О-6: Пн. Утр., к-н, п. 4, ирм.)46

-

43 У жившего в то же время прп. Иоанна Дамаскина в словах на богородичные праздники (напр., в Слове на Успение — «Память праведных с похвалами...») также используется образ горы для обозначения Приснодевы, но на основании лишь Дан 2:34 и Пс 67:16–17 (Церковная проповедь, 1904, I, 513, 516) и без отсылки к Авв 3:3.

-

44 Наименование Богоматери «горой приосененной» встречается в произведениях, приписываемых свв. отцам, жившим до VII в., но эти тексты являются псевдоэпиграфами и не вполне ясного возраста: «Слово на Сретение (о Симеоне и Анне)» (Мефодий Патарский, 1905, 160), которое когда-то относили сщмч. Мефодию, но сейчас датируют не ранее V–VI в. [Дунаев и др., 2017, 105] и не позднее 817 г., когда это слово цитируется патриархом Константинопольским Никифором [Михаил Чуб, 1973, 37]; «Quaestiones in scripturam sacram», надписанные именем свт. Афанасия Великого, но в MPG отнесенные к подложным (PG, 28. Col. 748); приписываемый свт. Григентию, архиеп. Зафара (VI в.) антииудейский диалог «Прение с Эрбаном», который сейчас датируется кон. X в. [Bergen, 2006, 518–519].

-

45 Остальные три текста (значительно более позднего времени) относят эти слова к Богородице, например: « Покры2 нб7сA добродётель твоS, бGомaти, и3 хвалы2 твоеS и3сп0лнисz землS: но положи2 люб0вь держaвную крёпости твоеS и3 на мнЁ tчazнномъ » (КМ, 13 окт: Иверской иконы. Утр., к-н, п. 4, тр. 1).

-

46 Иногда говорится, что земля исполнилась не хвалы, а славы: « Нб7сA добродётель твоS по-крhла є4сть, и3 землS и3сп0лнисz слaвы твоеS, хrтE » (КМ, 18 мар: свт. Кирилла Иерусалимского. Утр., к-н, п. 4, ирм.), что представляет собой очередной пример соединения Авв 3:3c–d с другими, но близкими по смыслу библейскими текстами — в данном случае с Пс 71:19 или Ис 6:3. В других же песнопениях и хвала в отношении земли, и добродетель в отношении небес заменяется словом «разум»: «... покрhвшагw бо нб7сA добродётелію, и3 рaзума своегw2 всю2 зeмлю и3сп0лнившагw ... » (КМ, 16 ноя: ап. Матфея. Веч., с/ст) или «... нб7сA рaзумомъ покрhвшему ...» (КМ, 24 дек: Предпраз. Рождества. Утр., к-н предпразднства, п. 8, тр. 2), что также может быть связано с влиянием сходных библейских текстов (ср. Пс 135:5, Притч 3:19, Иер 51:15).

Но 7 текстов все же отчетливо относятся к событию Воплощения Спасителя. Например:

Преиспещрeна б9eственными добродётельми, родилA є3си2 сл0во собезначaльно nц7Y, чcтаz дв7о, добродётельми нб7сA вои1стинну покрhвшаго... (О-1: Пт. Утр., к-н, п. 7, тр. 4)

Наконец, имеется один случай применения второй части разбираемой пророческой фразы (« хваления его исполнь земля », Авв 3:3d) и к моменту Страстей Господних:

На кrтЁ тS си1льне свэти1ло вели1кое ви1дэвъ, трeпетомъ взsтсz, лучи2 сопрsтавъ скры2, всs же твaрь воспЁ со стрaхомъ твоE долготерпёніе: и4бо и3сп0лнисz землS твоегw2 хвалeніz (ТрП: 3-я Нед. Утр., к-н, п. 4, катав.)

В целом, понимание гимнографами данных слов пророка находится в согласии с имеющимися толкованиями древних св. отцов, которые также понимали эту фразу в широком смысле, относя ее к Первому Пришествию Спасителя47.

-

б) Толкование Авв 3:4–18

Начиная с Авв 3:4 тема пророчеств с точки зрения гимнографов меняется. Если до этого момента слова прор. Аввакума толковались в первую очередь как указания на Рождество Христово (148 упоминаний из 242), то теперь большее внимание уделяется Крестным Страданиям Спасителя, а также их плодам: основанию Церкви и проповеди апостолов (31 упоминаний из 77). По сравнению с гимнографическими текстами с аллюзиями на Авв 3:1–3, песнопений, толкующих последующие стихи 3-й главы, значительно меньше, но все они достаточно ясно раскрывают церковное понимание этих пророчеств.

« положи любовь державну крепости своея » (Авв 3:4с)

С этих слов начинается ряд узкоспециализированных пророчеств о Страдании, выявленных церковной традицией в книге прор. Аввакума. Причем если до сих пор во всех приведенных примерах песнопений под Господом в словах пророка понимался Христос, то в данном выражении гимнограф под Тем, Кто «положил любовь Своей крепости», понимает Бога Отца, Который отдает Своего Сына на спасение людей:

Положи1лъ є3си2 къ нaмъ твeрдую люб0вь гDи, є3динор0днаго бо твоего2 сн7а за ны2 на смeрть дaлъ є3си2 … (О-3: Вск. Утр., воскр. к-н, п. 4, ирм.).48

Среди древних святых отцов такое же толкование на этот стих дает свт. Кирилл Александрийский, проводя параллель с Ин 3:16: «Мы спасены... по благости Бога и Отца, положившего державную, то есть крепкую и великую за нас любовь Сына» (Кирилл Александрийский, 1894, 298).

« Ста, и подвижеся земля: призре, и растаяша языцы: стрышася горы нуждею, и растаяша холми вечнии » (Авв 3:6)

Данный стих 3-й главы прямо толкуется как указание на Крестную смерть Спасителя — Господь «стал» на Кресте:

ЛюбвE рaди, щeдре, твоегw2 џбраза, на кrтЁ твоeмъ стaлъ є3си2, и3 растazшасz kзhцы … (О-4: Вт. Утр., к-н Предтечи, п. 4, ирм.)

Сокрушение же гор и холмов обобщенно понимается как победа Христа над демонскими действиями в мире (в том числе и над язычеством), причем не с момента Распятия, а уже с момента Воплощения:

И#зъ горы2 приwсэнeнныz, ї}се, дв7ы, тS воплощeннаго ґввакyмъ прови1дэ, г0ры ѕлы6z и3 х0лмы сокрушaющаго, и3 и3счезновeнію предаю1ща возношє1ніz лукaвагw и3 дeмwнскаz возвышє1ніz (КМ, неделя перед Рождеством, св. отец: Утр., к-н Предпразднства, п. 4, бгд.)49.

Святоотеческим источником этих толкований, возможно, являются слова блж. Фео-дорита: «означает же сказанным и источивший всем людям спасение крест. На нем стал Владыка Христос, и поколебал землю, привел в движение и расторг горы, поразил ужасом демонов, разрушил капища на горах и холмах...» (Феодорит Кирский, 1857, 37–38)50.

« воздвижеся солнце, и луна ста в чине своем » (Авв 3:11а)

И в этих словах пророка песнописцы видят указание на Крест Христов.

В одном случае под солнцем и луною буквально понимаются светила, но их упоминание связано именно с Крестными Страданиями, когда солнце померкло и наступила тьма (Мф 27:45) и, соответственно, настало время луны (т. е. она встала в своем чине):

СредЁ двою2 разбHйнику познaлсz є3си2 на кrтЁ хrтE б9е, взsтсz с0лнце стрaхомъ, и3 лунA стA въ чи1нэ своeмъ … (И: 4, 4).

Но есть песнопения и с иносказательным толкованием солнца и луны, где воздви-женное «Солнце праведное» (ср. Мал 4:2) есть образ Христа, вознесенного на Крест, а под образом луны понимается Церковь:

Вознесeна тS ви1дэвши цRковь на кrтЁ, сlнце прaведное, стA въ чи1нэ своeмъ … (О-4.

Сб. Пвч., к-н, п. 4, ирм.).

-

Т. е. когда Христос был вознесен на Крест (« воздвижеся солнце »), тогда была создана Церковь, « ста в чине своем »51. Возможно, появление подобного толкования связано с знанием византийскими гимнографами того естественнонаучного факта, что луна не светит сама, а только отражает свет Солнца (о чем было известно в древнем мире еще со времен Фалеса (см.: [Панченко, 1996])). Так и Церковь сияет славой не сама по себе, а по своей причастности ко Христу.

Близкое толкование (наряду с другими толкованиями) данному стиху дает свт. Кирилл Александрийский, указывая, что солнце — есть Сам Христос, а «Луною же, надобно думать, называется по подобию с веществом (т. е. луною) Церковь Божия, являющаяся сущим во тьме и светящая сущим в ночи. Итак, когда взыде солнце, по слову пророка (ибо Христос восшел за нас на честный крест), тогда воссияла и Церковь из язычников и „ста в чине своем во свете“, то есть богатая светом, как некая луна... стала светом сущим во тьме» (Кирилл Александрийский, 1894, 313–314).

« Изшел еси во спасение людий твоих, спасти помазанныя твоя » (Авв 3:13а)

Эти слова гимнографами также применялись ко Кресту, показывая, что целью Страданий Христовых было спасение всех людей (которые здесь понимаются под словом «помазанные»):

-

49 Также эти слова о сокрушении гор применяются для прославления святых, подвиг которых привел к победе над язычеством (напр., КМ, 3 янв: Предпраз. Просвещения, мч. Гордия. Утр., к-н мученика, п. 4, тр. 2).

-

50 Про образ гор и холмов см. также (Иероним Стридонский, 1898, 199–200; Кирилл Александрийский, 1894, 302).

-

51 См. также: Взsтсz сlнце, и3 лунA стA въ чи1нэ своeмъ, вознeслсz є3си2 долготерпэли1ве на дрeво, и3 водрузи1лъ є3си2 на нeмъ цRковь твою2 (ТрП: Пт. ваий. Пвч., к-н, п. 4, ирм.).

На кrтЁ воздви1женъ бhлъ є3си2, и3 прaoтца ґдaма разрэши1лъ є3си2 грёхъ: ћкw вс‰ сп7сти2 пом†занныz тво‰ пришeлъ є3си2 (О-7. Вск. Утр., крестовоскр. к-н, п. 4, тр. 2).

Однако все же в большинстве песнопений, где упоминаются данная фраза, либо просто указывается на Пришествие Христово, без уточнения, какой момент земного служения Спасителя здесь подразумевается:

Смотрszй прор0къ въ послёднzz твоE хrтE пришeствіе, вопіsше: твою2 ўслhшахъ гDи сил1у, ћкw всS спасти2 пом†занныz твоS пришeлъ єс3и2 (ТрЦ: Пятидесятн. Утр., 1 к-н, п. 4, ирм.), либо говорится о Рождестве:

Дв7а зачaтъ во чрeвэ гDи, и3 роди2 тебE є3мманyила: и3зшeлъ бо є3си2 во сп7сeніе людeй тво-и1хъ, сп7сти2 бlг‡z тво‰ чlвэколю1бче (ТрП: Чт. 1 седм. Утр., 2 трипеснец, п. 4, бгд)52.

Интересен один из ирмосов, где слова Авв 3:13а предваряются пророчеством о Богородице, но не Авв 3:3b о «горе приосененной», как можно было бы ожидать, а Дан 2:34 о «горе нерукосечной»:

И#з8 горы2 кaмень кромЁ руки2 tсёклсz є3си2 хrтE, t дв7ы м™ре. тёмже прbр0къ прови1дz вопіsше: во сп7сeніе людeй твои1хъ пришeлъ є3си2 ... (И: 2, 4).

В святоотеческих комментариях Авв 3:13а также имеются лишь общие указания о Пришествии Спасителя в мир без акцентирования внимания на Крестные Страдания (Феодорит Кирский, 1898, 40–41; Кирилл Александрийский, 1894, 316–317).

« разсекл еси во изступлении главы сильных » (Авв 3:14а)

Предыдущие пророчества о Страдании дополняются словами Авв 3:14а как указанием на Сошествие Христа во ад и победы над ним:

На кrтЁ твоE б9eственное и3стощaніе прови1дz ґввакyмъ, ўжaссz, вопіsше: ты2 си1льныхъ пресёклъ є3си2 держaву бlже, пріwбщazсz сyщымъ во ѓдэ, ћкw всеси1ленъ (ТрП: Сб. вел.

Утр., к-н, п. 4, ирм.), где под «главами» или, как говорится в песнопении, «державой сильных», очевидно, понимается сатана.

Но данный стих может связываться и с Воплощением, т. к. уже тогда началась победа над врагом: Во из3ступлeніи главы6 си1льныхъ ссэк0шасz, стрaхомъ ржтcвA твоегw,2 бGо-роди1тельнице всенепор0чнаz … (КМ, 16 мая: прп. Феодора освященного. Утр., к-н, п. 4, бгд.).

Схожее толкование имеется у блж. Иеронима Стридонского, по мнению которого, «главы сильных» есть главы демонов, которые после Пришествия Спасителя потеряли власть над народами (Иероним Стридонский, 1898, 222, 224).

« яко всядеши на кони твоя, и яждение твое спасение», « навел еси на море кони твоя, смущающыя воды многи » (Авв 3:8b,15)

Данные пророческие фразы рассматриваются вместе, т. к. в них употребляется один и тот же образ «коней» Господних53. В большинстве случаев (20 из 24 упоминаний) под «конями» гимнографы подразумевают апостолов Христовых, а «езда» Господа на этих «конях» понимается в смысле апостольской проповеди в мире, ведущей ко спасению людей:

Всёлъ є3си2 на к0ни, ґпcлы тво‰, гDи, и3 пріsлъ є3си2 рукaма твои1ма ўзды6 и4хъ, и3 спасeніе бhсть э3ждeніе твоE ... (КМ, 8 ноя: Собор св. архистр. Михаила. Утр., к-н, п. 4, ирм.)54.

-

52 О Рождестве говорится и в одном из наиболее часто повторяемых (73 раза) ирмосов, хотя здесь аллюзия на Авв 3:13а не вполне очевидна: «Пришел́ ъ є҆сѝ ѿ дв҃ы не ходат́ ай, ни аг҆́ гл҃ ъ, но сам́ ъ, гдⷭ҇и, вопло́щсѧ, и҆ спас́ лъ є҆сѝ всего́ мѧ человѣ́ка…».

-

53 Этот образ книги прор. Аввакума, видимо, единственный, который был подробно описан в литературе с точки зрения гимнографического толкования (см.: [Афанасьева, 2011]).

-

54 Хотя в этой же службе под «конями» понимаются и ангелы: Всёлъ є3си2 на ѓгGлы, ћкоже на к0ни, чlвэколю1бче, пріsлъ є3си2 рук0ю твоeю брозды6 и4хъ, и3 спасeніе бhсть э#ждeніе твоE ... (Утр., к-н,

Такое использование пророческого образа встречается в службах отдельным апостолам (Андрею, Филиппу, Матфию, Варфоломею и Варнаве, Иакову, брату Господню, Луке, Аристарху, Пуду и Трофиму) и в службах соборам апостолов (Собору двенадцати апостолов, Собору апостолов, а также в службах апостолам в Октоихе)55.

Понимание образа «моря» и «вод», которые «возмутили» апостолы, в целом является отрицательным. Используются такие эпитеты, как «море безбожия и невер-ствия» (О-1: Чт. Утр., к-н апостолам, п. 4, тр. 1), «море многобожия» (О-8: Чт. Утр., к-н апостолам, п. 4, тр. 3), «море языческое» (КМ, 11 июн: апп. Варфоломея и Варнавы. Утр., к-н ап. Варнаве, п. 8, тр. 1) или просто «море жития», содержащее «многобожия горкия воды» (КМ, 9 авг: ап. Матфия. Утр., к-н апостолам, п. 4, тр. 2) 56. При этом апостолы не только возмущают море и воды, но и пресекают их крестом (КМ, 30 июн: собор 12 апостолов. Утр., 2 к-н, п. 4, тр. 4), сокрушают там вражии главы, делают соленые воды сладкими (КМ, 18 окт: ап. Луки. Утр., к-н, п. 4, тр. 1), извлекают из глубины людей (О-1. Чт. Утр., сед. по 1-м стихословии) и т. д.57 Как видно, песнописцы образы книги прор. Аввакума сочетают со многими другими библейскими образами (Исх 14:16,21; Пс 73:13–14 и др.).

Гимнографическое понимание слов пророка полностью соответствует святоотеческим комментариям, существовавшим в 1-й пол. I тыс. по Р. Х. Так, «кони» в Авв 3:8b — это апостолы Христовы (Кирилл Александрийский, 1894, 308; Феодорит Кирский, 1857, 38)58. А в Авв 3:15, согласно блж. Иерониму, «море» — это мир сей, «кони» есть ангелы, а «воды» — демоны; или же «кони» — апостолы, а «воды» — народы, которые избавляются от власти сатаны (дракона, живущего в море, ср. Пс 73:14), или изгоняемые апостольской проповедью демоны (Иероним Стридонский, 1898, 225–226). Для свт. Кирилла Александрийского «кони» — это апостолы, «море» — мир (или человеческая жизнь), а «воды» — народы, которые «смущаются» апостольской проповедью (Кирилл Александрийский, 1894, 320–321). В комментарии блж. Феодорита Кирского «кони» — апостолы, «море» — народы, а возмущение происходит из-за противоборства языческих народов апостольской проповеди (Феодорит Кирский, 1857, 40–41).

« Аз же о Господе возрадуюся, возвеселюся о Бозе спасе моем. Господь Бог мой сила моя » (Авв 3:18–19)

Начав с выражения страха и ужаса, прор. Аввакум заканчивает свою песнь (и всю книгу) словами о том, что будет радоваться о Господе, несмотря на все бедствия, которые его окружают (см. Авв 3:16–19). Эти слова о радости также используются гимно-графами, хотя намного реже, чем слова о страхе пророка: всего в 11 текстах (причем 4 из них находятся в службе самому пророку). Однако среди этих песнопений есть два, которые являются одними из наиболее часто повторяемых в богослужении (соответственно, 120 и 98 раз):

Ты2 моS крёпость гDи, ты2 моS и3 си1ла, ты2 м0й бGъ, ты2 моE рaдованіе, не њстaвль нёдра џ§а, и3 нaшу нищетY посэти1въ. тёмъ съ прbр0комъ ґввакyмомъ зовy ти: си1лэ твоeй слaва чlвэколю1бче (напр., О-8: Вск. Утр., воскрес. к-н, п. 4, ирм.).

-

п. 4, тр. 1). В предпразднество же Крещения Господня слова пророка про «коней» без пояснения относятся к событию Крещения и без упоминания апостолов: Еже ко крещeнію твоE пришeствіе прови1дz ґввакyмъ, ўжaссz вопіsше: на м0ре к0ни тво‰, в0ды мн0ги навeлъ є3си2, сп7се, смущaющыz (КМ, 5 янв: Предпраз. Крещения. Пвч., к-н, п. 4, ирм.).

-

55 См. тот же образ в службе равноап. Николаю Японскому (КМ, 3 февр (прилож.): Утр., к-н, п. 4, тр. 2).

-

56 Сами воды также по-разному характеризуются: «зловерия воды» (О-4. Чт. Утр., к-н апостолам, п. 4, тр. 1), «сланые неверствия горькие воды» (О-2. Чт. Утр., к-н апостолам, п. 4, тр. 2) и т. д.

-

57 Более подробно см. в [Афанасьева, 2011].

-

58 Лишь у блж. Иеронима здесь кони — в целом, «души святых, на которых восходит Слово Божие, чтобы спасти и их, и других чрез них» (Иероним Стридонский, 1898, 204), что отразилось и на гимнографии, когда эпитет «кони» иногда применяется к мученикам и преподобным (напр., КМ, 7 сент: Предпр. Рождества Богородицы, мч. Созонта. Утр., к-н мч., п. 1, тр. 3).

Хrт0съ моS си1ла, бGъ и3 гDь, чcтнaz цRковь, бGолёпнw поeтъ взывaющи, t смhсла чи1ста

њ гDэ прaзднующи (напр., О-6: Вск. Утр., воскрес. к-н, п. 4, ирм.).

Как и в случае с Авв 2:1 и 3:1–2, слова Авв 3:18–19 в песнопениях упоминаются в самом общем смысле, часто не поясняя повод для радости, как это видно в ирмосе « Хrт0съ моS си1ла ...». Но в некоторых песнопениях в качестве повода для радости прямо указывается явление Христа на землю, как в ирмосе « Ты2 моS крёпость гDи, ты2 моS и3 си1ла ...», или, еще конкретней, — Его Рождество:

Проповёдавъ гDа слaвы, и3 сегw2 прорeкъ пришeствіе, t с™hz дв7ы проzвлeннw бhвшее, и3 покaзанное ви1дz, весели1сz, ґввакyме бGоблажeнне (КМ, 2 дек: прор. Аввакума. Утр., к-н, п. 9, тр. 2).

Указание на Христа (в самом общем смысле) в этих словах пророка видят и древние св. отцы (Кирилл Александрийский, 1894, 325. Иероним Стридонский, 1898, 233).

Использование слов прор. Аввакума

в гимнографии праздников богородичных икон

Отдельно стоит сказать об использовании слов прор. Аввакума в гимнографии поздних (XVIII–ХХ вв.) служб иконам Богоматери. Для этих песнопений характерно применение к Деве Марии тех слов пророка, которые обычно в церковной традиции относились ко Христу.

Ярким примером этого является служба Иверской иконе59, где пророческие образы, традиционно понимающиеся как указание на пришествие Сына Божия для спасения людей (Авв 3:10–13), стали использоваться для описания явления иконы:

Ўготовлsющи шeствіе чyднэй їкHнэ твоeй, дадE бeздна глaсъ св0й, воздви1жесz с0лнце, и3 сіsніе є3S ћкw свётъ бhсть: но ты2 и3зшлA є3си2 на сп7сeніе людeй, сп7сти2 твоE наслёдіе пришлA є3си2 (КМ, 13 окт: Иверской иконы. Утр., к-н, п. 4, тр. 2) 60.

Заключение

Рассмотрев случаи использования и толкования слов прор. Аввакума в гимнографических текстах, используемых сегодня в Русской Православной Церкви, можно сделать следующие выводы:

-

1. В гимнографических книгах (Триоди цветная и постная, Октоих, Минеи месячные, а также Ирмологий) выявлен большой комплекс песнопений (247 текстов или 1290, если считать повторяющиеся одни и те же песнопения в разных службах), содержащих 339 цитат и аллюзий на книгу прор. Аввакума и в той или иной мере их истолковывающих.

-

2. Наиболее часто (182 из 247 текстов) цитаты и аллюзии на книгу прор. Аввакума встречаются в ирмосах и тропарях 4-й песни канона на утрене (а также на повечерии и полунощнице), что обусловлено непосредственной связью этой песни канона с библейской песней прор. Аввакума, исполняемой на богослужении. Однако такие цитаты и аллюзии есть и в других частях богослужения (в тропарях из других песен канона, в стихирах, светильнах, седальнях и т. д.), хоть и в значительно меньших количествах (см. рис. 1).

-

3. Преимущественно используются (и, соответственно, истолковываются) стихи 3-й главы книги прор. Аввакума (320 аллюзий из 339). Из 1-й и 2-й глав есть отсылки лишь к стихам Авв 1:2–3; 2:1 и 2:3.

-

4. Большинство песнопений, содержащих аллюзии на книгу прор. Аввакума, в той или иной мере истолковывают пророческие слова. Церковные гимнографы видят в данной книге пророчества о Рождестве Спасителя, Его Страдании и Смерти, о Воскресении, об устроении Им Церкви и посылании апостолов на проповедь. Можно говорить о различии тематики в разных частях книги пророка (хотя есть и исключения): в Авв 2:1-3 и 3:1-3 содержатся преимущественно указания на начальный этап евангельской истории, тогда как в Авв 3:4-19 — на последние события Евангелия и начало истории Церкви (см. рис. 3).

-

5. Главная тема книги прор. Аввакума, с точки зрения богослужебной традиции, — Воплощение Спасителя. На это указывает употребление слов пророка (Авв 3:1b и 3:3b) в виде стихов в рождественском цикле служб и преимущественное цитирование стихов Авв 3:1–3, которые в основном истолковываются как пророчества о Воплощении.

-

6. Наиболее яркими пророчествами о Распятии Спасителя, согласно гимнографическому истолкованию, являются слова «ста, и подвижеся земля» (Авв 3:6) и «воздви-жеся солнце и луна ста в чине своем» (Авв 3:11). Христос «стал на Кресте», то есть был распят, и тогда Он — «Солнце праведное» — созидает Свою Церковь, которая изображается в образе «луны», ставшей «в чине своем». Апостолов же песнописцы видят в образе «коней», которые приводят «море» языческих народов в волнение своей проповедью (Авв 3:8, 15).

-

7. Сравнение выявленных гимнографических толкований на книгу прор. Аввакума со святоотеческими комментариями показывает, что песнописцы заимствовали свое понимание пророческих слов из предшествующей экзегетической традиции. Практически для всех толкований найдены параллели в трудах св. отцов 1-й пол. I тыс. по Р. Х. (сщмч. Иринея Лионского, свт. Григория Богослова, блж. Иеронима Стридонского, свт. Кирилла Александрийского и др.).

-

8. Найденные параллели между гимнографической экзегезой и предшествующей традицией не означают, что песнописцы использовали весь комплекс известных толкований. Напротив, материал, вошедший в песнопения, является весьма выборочным. Например, гимнографические тексты предлагают только два варианта толкования на Авв 3:2b «посреде двою животну познан будеши», в то время как в комментариях св. отцов можно найти не менее 16 разных вариантов. То же относится и к словам Авв 3:3b («из горы, приосененныя чащей»), имеющим в гимнографии лишь единственное толкование, тогда как церковная традиция I тыс. по Р. Х. понимала эти слова весьма разнообразно. Даже когда святоотеческая экзегеза предлагает, в целом, единое понимание каких-либо слов прор. Аввакума (например, Авв 3:3а «Бог от юга приидет» как указание на Вифлеем), такое понимание может вообще не войти в церковные песнопения. С другой стороны, длительная и сложная история гимнографических книг (греческих и славянских) могла привести к тому, что какие-то тексты с иными толкованиями пророческих слов могли выйти из употребления или просто не войти (например, не будучи переведенными с греческого на славянский) в современный комплекс гимнографических книг Русской Церкви.

Среди стихов 3-й главы, в основном, цитируются Авв 3:1–3 (243 случая из 320), в значительно меньшем количестве используются остальные стихи главы: Авв 3:4–19 (77 случаев). Это сохраняется и с учетом повторов одних и те же песнопений в разных службах (999 против 660 случаев).

Наиболее часто используются слова Авв 3:3b «из горы приосененныя чащи» (79 песнопений) и Авв 3:1b «Господи, услышах слух твой и убояхся» (58). Однако если учесть повторы песнопений в разных службах, то наиболее часто в богослужении повторяются песнопения с аллюзиями именно на Авв 3:1b «Господи, услышах слух твой и убояхся» (374 раз), Авв 3:2а «Господи, разумех дела твоя и ужасохся» (265), Авв 3:18–19 «Аз же о Господе возрадуюся, возвеселюся о Бозе спасе моем. Господь Бог мой сила моя...» (229), Авв 3:13а «Изшел еси во спасение людий твоих, спасти помазанныя твоя» (209) и, наконец, на Авв 3:3b «из горы приосененныя чащи» (201) (см. рис. 2).

Ключевой пророческий образ, указывающий на Воплощение и наиболее часто используемый гимнографами, — «гора приосененная чащей» (Авв 3:3b), который ими толкуется исключительно как указание на Богородицу, осененную Св. Духом.

Единственное исключение — наиболее часто используемые в песнопениях слова из Авв 3:3b о горе, приосененной чащей, гимнографическое толкование которых (как образа Богородицы) появилось значительно позже, лишь в VII–VIII вв. (впервые, предположительно, в Словах прп. Андрея Критского на богородичные праздники). Возникновение такого толкования, по всей видимости, было связано с разработкой в церковной традиции гомилетического и гимнографического материала праздников, посвященных Божией Матери, как уже имеющихся к тому времени (Благовещение), так и недавно появившихся (Успение, Рождество и Зачатие и др.). Показательно, что дальнейшее увеличение количества богородичных праздников (в первую очередь, памятей различных Ее икон) привело к тому, что многие образы книги прор. Аввакума, в древности имевшие только христологическое толкование, стали применяться и к Приснодеве.

Список литературы Использование и толкование книги пророка Аввакума в современном корпусе гимнографических текстов Русской Православной Церкви

- Блж. Августин (1998) — Августин, блж. Творения. Т. 4: О граде Божием. Кн. 14-22. СПб.: Алетейя; Киев: УЦИММ-Пресс, 1998.

- Григорий Богослов (2007) — Григорий Богослов, свт. Слово 45, на Святую Пасху // Григории Богослов, свт. Творения: в 2 т. М.: Сибирская Благозвонница, 2007. Т. 1: Слова. С. 559-574.

- Дополнительная Минея (2005) — Дополнительная Минея. М.: Издат. Совет РПЦ, 2005.

- Евангелие Псевдо-Матфея (1999) — Евангелие Псевдо-Матфея // Апокрифические сказания об Иисусе, Святом Семействе и Свидетелях Христовых / Сост., вступ. ст. и коммен. И. С. Свенцицкой, А. П. Скогорева. М.: Когелет, 1999.

- Иероним Стридонский (1898) — Иероним Стридонский, блж. Толкование на книгу пророка Аввакума // Иероним Стридонский, блж. Творения. Киев, 1898. Ч. 14. С. 130-235.

- Ириней Лионский (2008) — Ириней Лионский, сщмч. Против ересей; Доказательство апостольской проповеди. СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2008. 671 с.

- Ирмологий (2014) — Ирмологий / Сост. Е. Кустовский. М.: Изд-во Сретенского м-ря, 2014.

- Кирилл Александрийский (1894) — Кирилл Александрийский, свт. Толкование на пророка Аввакума // Кирилл Александрийский, свт. Творения. М., 1894. Ч. 10. С. 240-326.

- Кирилл Иерусалимский (2010) — Кирилл Иерусалимский, свт. Поучения огласительные и таиноводственные. М.: Благовест, 2010.

- Мефодий Патарский (1905) — Мефодий Патарский, сщмч. Слово о Симеоне и Анне. В день Сретения Господня // Святый Мефодий — епископ и мученик, отец церкви Ш-го века: Полн. собр. его творений. 2-е изд. СПб: И.Л. Тузов, 1905. С. 141-160.

- Минея (2002-2003) — Минея: в 12 т. М.: Издат. Совет РПЦ, 2002-2003.

- Миния (1996-1997) — Миния: в 12 т. [Репр. воспр. изд. 1893 г.]. М.: Московский Сретенский м-рь; Правило веры, 1996-1997.

- Октоих (1981) — Октоих, сиречь Осмогласник: в 2 ч. М.: Изд-во Московской Патриархии, 1981.

- Тертуллиан (2010) — Тертуллиан. Против Маркиона в пяти книгах / Пер., вступ. ст. и коммен. А. Ю. Братухина. СПб.: Изд-во Олега Обышко; Университетская книга, 2010.

- Триодь Постная (1992) — Триодь Постная. М.: Изд-во Московской Патриархии, 1992. Ч. 1-2.

- Триодь Цветная (1992) — Триодь Цветная. М.: Изд-во Московской Патриархии, 1992.

- Феодорит Кирский (1857) — Феодорит Кирский, блж. Толкование на пророка Аввакума // Феодорит Кирский, блж. Творения. М., 1857. Ч. 5. С. 21-45.

- Церковная проповедь (1904) — Церковная проповедь на двунадесятые праздники: Слова, беседы, поучения святых отцов и учителей Церкви и известнейших писателей церковных / Сост. П. Смирнов: в 2 ч. К.: Лито-Типография И. И. Чоколова, 1904.

- Athanasius (1887) — S. Athanasius, Alexandrinus Archepiscopus. ^aestiones in scripturam sacram [Sp.] // Patrologiae cursus completus (Series Graeca): en 161 t. / Ed. par J.-P. Migne. Paris, 1847-1866. V. 28. Col. 711-774.

- Augustinus (1843) — S. Augustinus, Hipponensis Episcopus. Sermo contra Judaeos, Paganos et Arianos, XIII // Patrologiae cursus completus (Series Latina): en 221 t. / Ed. par J.-P. Migne. Paris, 1800-1875. V. 42. Col. 1117-1130.

- Андреев (2019) — Андреев А. Книжная справа Ирмология в Москве в XVII веке: Дисс. ... канд. теологии. СПб., 2019.

- Афанасьева (2011) — Афанасьева Н.Е. Экзегетика Священного Писания в поэтической образности славяно-византийской гимнографии // Современная православная гимногра-фия. Материалы Конференции 9-10 февраля 2011 г. / Ин-т русского языка им. В. В. Виноградова РАН. 2011. URL: http://www.ruslang.ru/doc/church-slav/03_afanasjeva.pdf (дата обращения: 13.01.2023).

- Варфоломей Ремов (1913) — Варфоломей [(Ремов)], иером. Книга пророка Аввакума: Введение и толкование. Сергиев Посад: Тип. И. И. Иванова, 1913.

- Василик (2013) — Василик В., диак. Древнейший рождественский канон // Портал «Православие^Ш (11.01.2013). URL: http://www.pravoslavie.ru/587ll.html#_ftnref2 (дата обращения: 13.01.2023).

- Василик, Никифорова (2000) — ВасиликВ.В., Никифорова А.Ю. Аввакум. Песнь Аввакума в богослужении. Гимнография // Православная энциклопедия. 2000. Т. 1. С. 81-82.

- Дунаев (2006) — Дунаев А.Г. О границах поэтической аллегории при толковании Священного Писания (на примере образа горы у Оригена и в святоотеческой экзегезе) // Христианский Восток. Новая серия. 2002 [2006]. Т. 4 (X). С. 73-135.

- Дунаев и др. (2017) — Дунаев А.Г., Макаров Е.Е., Шевченко Э.В. Мефодий, свмч., еп. Олимпский // Православная энциклопедия. 2017. Т. 45. С. 102-111.

- Кекелидзе (1908) — Кекелидзе К., прот. Литургические грузинские памятники в отечественных книгохранилищах и их научное значение. Тифлис: Тип. «Братство», 1908.

- Михаил Чуб (1973) — Михаил (Чуб), архиеп. Святой священномученик Мефодии и его богословие // Богословские труды. 1973. № 10. С. 7-58.

- Никифорова (2008) — Никифорова А. Ю. Поэтический строй византийской гимнографии и Священное Писание // Раннехристианская и византийская экзегетика. М.: ИМЛИ РАН, 2008. С. 212-243.

- Панченко (1996) — Панченко Д. В. Фалес, солнечные затмения и возникновение науки в Ионии в начале VI в. до н.э. // Hyperboreus. 1996. Т. 2. № 1. С. 47-124.

- Попов (2013) — Попов А.В. Православные русские акафисты. М.: Изд-во Московской Патриархии, 2013.

- Фаст (2014) — Фаст Г., прот. Толкование на книгу пророка Аввакума или Опыт библейской теодицеи. Киев: Богуслав-книга, 2014.

- Федотова (2014) — Федотова М.А. «Сказание, коея ради вины изложися акафист святителю Христову Димитрию» (Об одном чуде святого Димитрия Ростовского) // Труды Отдела древнерусской литературы / РАН. Ин-т русской литературы (Пушкинский Дом). СПб.: Наука, 2014. Т. 62. С. 124-125.

- Фокин (2013) — Фокин А.Р. Кводвультдеус // Православная энциклопедия. 2013. Т. 32. С. 302-307.

- Чуриловский (1909) — Чуриловский Н. Ф. Новая богослужебная книга — Миниа дополнительная // Прибавления к Церковным ведомостям. 1909. № 51-52. С. 2441-2447.

- Цыпин (2001) — Цыпин В., прот. Амвросий (Зертис-Каменский) // Православная энциклопедия. 2001. Т. 2. С. 141-142.

- Berger (2006) — Life and Works of Saint Gregentios, Archbishop of Taphar. Introduction, Critical Edition and Translation / Ed. A. Berger. Berlin; New York: Walter de Greyter, 2006.

- Bucur (2019) — Bucur B. G. Scripture Re-envisioned: Christophanic Exegesis and the Making of a Christian Bible. Leiden; Boston: Brill, 2019.

- Ehrman, Plese (2011) — Ehrman B, Plese Z. The Apocryphal Gospels: Texts and Translations. Oxford University Press, 2011.

- Hannick (1999) — Hannick Ch. Exégèse, typologie et rhétorique dans l'hymnographie byzantine // Dumbarton Oaks Papers. 1999. Vol. 53. P. 207-218.

- Pentiuc (2021) — Pentiuc E.J. Hearing the Scriptures: Liturgical Exegesis of the Old Testament in Byzantine Orthodox Hymnography. Oxford: University Press, 2021.

- Pentiuc (2014) — Pentiuc E.J. The Old Testament in Eastern Orthodox Tradition. Oxford: University Press, 2014. P. 199-262.

- Ziegler (1952) — Ziegler J. Ochs und Esel an der Krippe. Biblisch-patristische Erwägungen zu Is 1, 3 und Hab 3, 2 (LXX) // Münchner Theologische Zeitschrift. 1952. Bd. 3. Nr. 4. P. 395-401.