Использование и воспроизводство интеллектуальной собственности в России: тренды, специфика, регулирование

Автор: Биглова Гузель Фатиховна, Амирова Регина Ирековна

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Фундаментальные исследования пространственной экономики

Статья в выпуске: 4 (14), 2016 года.

Бесплатный доступ

Рынок интеллектуальной собственности остается важнейшим элементом инновационного процесса, формирование которого началось как следствие развития и усложнения производственных технологий и экономических отношений. В статье интеллектуальная собственность рассматривается в контексте ее встраивания в общую систему производственных отношений, в процессе воспроизводства которых ее удельный вес в российской экономике продолжает оставаться незначительным. Исследуемая проблема приобретает важное значение и с точки зрения влияния масштабов использования интеллектуальной собственности в производстве на рост производительности труда как результат внедрения новых производственных технологий. Установлена незначительность связи между инновационной активностью предприятий и ростом производительности труда, осуществлена группировка регионов России по показателю результативности патентной динамики, под которой понимается соотношение поданных заявок и выданных патентов. Выявлены высокие и относительно высокие значения по данному показателю в преобладающем большинстве регионов. Установлено, что процедура администрирования регистрации и выдачи патентов является относительно качественной, а процесс реализации прав интеллектуальной собственности в форме внедрения выданных отечественных патентов в производство остается на низком уровне.

Инновационные технологии, интеллектуальная собственность, инновационная активность предприятий, патентная динамика, инновационный процесс, научно-техническая сфера, производительность труда

Короткий адрес: https://sciup.org/149131143

IDR: 149131143 | УДК: 332.1 | DOI: 10.15688/re.volsu.2016.4.2

Текст научной статьи Использование и воспроизводство интеллектуальной собственности в России: тренды, специфика, регулирование

DOI:

Современный мир на фоне интенсификации производства инновационных технологий становится немыслимым без интеллектуальной собственности. В России удельный вес интеллектуальной собственности в общем объеме производства, к сожалению, пока не предопределяет ди © Биглова Г.Ф., Амирова Р.И., 2016

намику экономического роста. Между тем во всем мире экономическая конкуренция все больше реализуется в научно-технической сфере, трансформируясь в конкуренцию интеллектуальной собственности. Для ее воспроизводства требуются соответствующие условия, отсутствие или низкое качество которых объясняет низкую динамику выпуска наукоемкой продукции в нашей стране. На наш взгляд, более пристального внимания заслуживают вопросы проблемного анализа патентного процесса, в том числе и по регионам, а также специфичности интеллектуальной собственности как объекта воспроизводства.

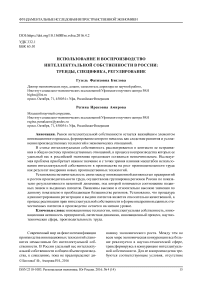

Динамика удельного веса инновационно активных предприятий, характеризующих качество исполнения выдвинутого в 2008 г. Д. Медведевым тезиса в четыре «И», представлена на рисунке 1.

После 2007 г. число инновационно активных предприятий несколько снизилось, незначительный рост (с 9,4 до 10,4) наблюдался с 2011 года. Между тем в 2013 г., к примеру, в Израиле этот показатель составил 75,2; в ЮАР – 73,9; в Германии – 66,9; в Швеции – 55,9; в Японии, Турции – 48,5 [5, с. 300]. Кроме того, наблюдаемая динамика удельного веса инновационных предприятий в России является скачкообразной, что свидетельствует не только о незначительных темпах, но и о неустойчивости тренда.

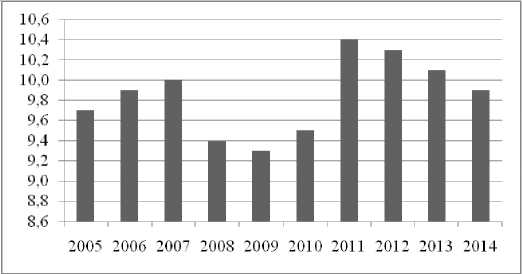

Еще менее однородна и устойчива картина по федеральным округам (рис. 2). По Южному,

Северо-Кавказскому и Уральскому федеральным округам динамика отрицательная. Наиболее высокий рост наблюдался в Сибирском и Дальневосточном округах с учетом того, что в 2005 г. они существенно отставали от остальных. Это никак нельзя отнести к признакам устойчивого развития. По содержанию такая тенденция характерна для экономик переходного типа, когда институциональные условия еще только формируются, хозяйствующие субъекты не выработали для себя четкой позиции и ориентиров в экономическом развитии, а также велико влияние разного рода рисков, от которых застраховаться не представляется возможным.

Расширение использования интеллектуальной собственности базируется на интенсивно развивающемся инновационном процессе. В рамках него, как известно, активизируется внедрение инноваций, в результате чего растет производительность труда. С целью выявления тесноты связи на основе корреляционного анализа рассмотрим показатели производительности труда по отраслям, в целом по России и инновационную активность предприятий (см. табл. 1).

Рис. 1. Инновационная активность организаций в России Примечание. Источник: [7].

Рис. 2. Динамика удельного веса инновационно активных предприятий в общем числе предприятий Примечание. Источник: [5, с. 300].

Как видно из данных таблицы 1, общий коэффициент по России демонстрирует практически отсутствие связи между числом инновационных предприятий, и, по логике, теоретически закономерных результатов внедрения инноваций – роста производительности труда. Чуть более тесная, но неустойчивая связь наблюдается только по рыболовству, рыбоводству и по обрабатывающей промышленности (по 0,4), а в добывающей промышленности при аналогичной тесноте связи характер ее обратно пропорциональный (-0,4). Такое положение соответствует промежуточному отрезку совокупного спроса в модели AD-AS, когда развитие секторов и отраслей в экономике происходит неравномерно, а в качестве неценового фактора, в числе прочих, значительное влияние приобретает уровень производительности экономических ресурсов и эффективность применяемых технологий. Хотя также существует вероятность того, что в современных экономических условиях взаимозависимость исследуемых показателей носит сложный, нелинейный характер, что еще более усугубляет анализ проблематики взаимообусловленности инновационности российской экономики и роста базового показателя экономического роста – производительности труда.

Важным аспектом является анализ патентной динамики как отражение развития института интеллектуальной собственности и ее воспроизводства. Достоинством патентной статистики является ее доступность, наличие данных более, чем за вековой период, а также существование единых международных стандартов выдачи патентов.

Рассмотрим историю выдачи патентов в России по сравнению с другими странами начиная с 1880-х годов. Так, с 1883 по 1913 г. патенты в основном выдавались в странах Северной Америки и Европы. Российская империя занимала в тот период 12-е место в мире. Позже преемнику Российской империи – СССР в период с 1919 по 1931 г. так и не удалось выйти на уровень выдачи патентов, соответствующий первому десятилетию ХХ века. За этот период, по данным Всемирной организации интеллектуальной собственности, в СССР было выдано 24,2 тыс. патентов на изобретения [6, с. 56].

В настоящее время по показателям, характеризующим востребованность российских исследований и разработок на мировом рынке, Россия находится скорее на периферии, чем в авангарде. По показателю «количество заявок на патент на изобретение», поданных резидентами по процедуре «Договора о патентной кооперации» в 2012 г., Россия занимает 20-е место в мире. Это меньше, чем в Бельгии, Австрии, Израиле и др.

Всего российскими заявителями было подано 1 942 заявок, что в 75 раз меньше, чем в лидирующих по этому показателю США. Количество ориентированных на иностранный рынок российских патентных семей составило в 2010 г. 422 единицы, что является 21-м результатом в мире и в 80 раз меньше, чем количество таких семей в Германии, занимающей 3-е место. Лидируют в мире по этому показателю США, где в 2010 г. насчитывалось 56 тыс. ориентированных на иностранный рынок американских патентных семей [6, с. 65].

Таблица 1

Корреляция производительности труда по отраслям и инновационной активности организаций в России

|

№ |

Отрасли |

r |

|

1 |

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство |

0,277406 |

|

2 |

Рыболовство, рыбоводство |

0,431778 |

|

3 |

Добыча полезных ископаемых |

-0,46613 |

|

4 |

Обрабатывающие производства |

0,423204 |

|

5 |

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |

-0,09224 |

|

6 |

Строительство |

0,129379 |

|

7 |

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |

-0,07304 |

|

8 |

Гостиницы и рестораны |

0,269303 |

|

9 |

Транспорт и связь |

0,333903 |

|

10 |

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг |

-0,05607 |

|

Общий по России |

0,315179 |

Примечание. Источник: [4, с. 19].

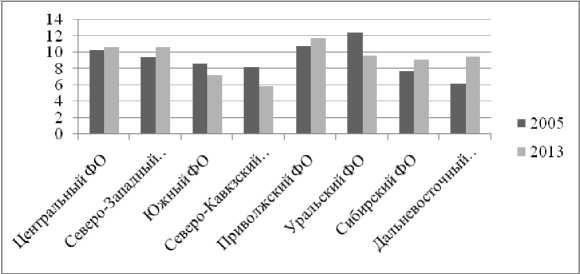

Для анализа качества динамики патентного рынка в России, на наш взгляд, необходимо рассмотреть соотношение заявок на выдачу патентов (как патентный потенциал), количество выданных патентов (как инновационный потенциал) и количество разработанных передовых производственных технологий (как эффективный результат реализации интеллектуальной собственности).

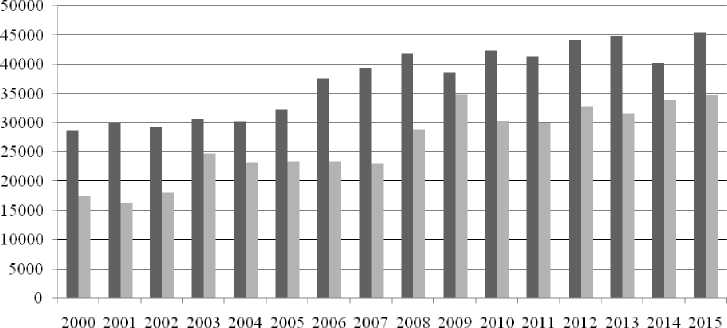

Графически соотношение количества поданных заявок, выданных патентов и разработанных передовых производственных технологий представлено на рисунке 3.

Количество поданных заявок в России намного больше количества выданных патентов. Кроме того, количество созданных передовых производственных технологий оказалось еще меньше, и только с 2011 г. их динамика по объему начинает расти. Так, если в 2012 г. было создано 1 323 единицы технологий, то в 2013 г. отмечался рост еще на 106 единиц, но в 2014 г. показатель снизился на 20 единиц и составил лишь 1 409 единиц, в 2015 г. наблюдается снова уменьшение на 11 единиц.

В 2015 г. Роспатентом был модернизирован процесс рассмотрения заявок и патентов, и их было выдано на 756 единиц больше, чем в предыдущем году.

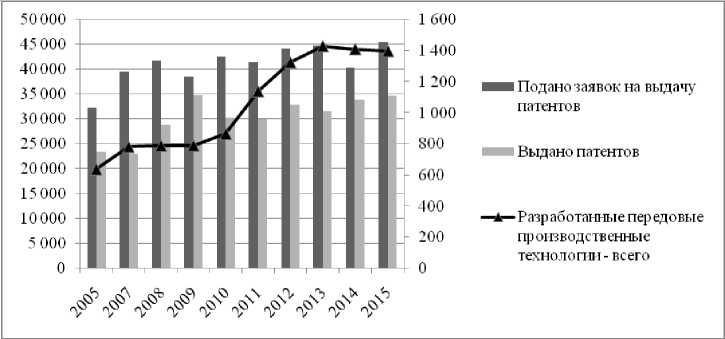

Число поступивших заявок на выдачу патента – это показатель, который не зависит от структурных изменений. Соотношение числа выданных патентов и количества поступивших заявок на выдачу патентов представлено на рисунке 4.

Рис. 3. Динамика поданных заявок, выданных патентов и созданных передовых производственных технологий в России

Примечание . Составлено по: [7].

■ Число поступивших заявок на выдачу патента, ед Число выданных патентов, ед

Рис. 4. Соотношение числа поданных заявок на выдачу патентов к выданным патентам в России в период с 2000 по 2015 г.

Примечание . Составлено по: [7].

Количество ежегодно поступавших заявок на выдачу патента за отчетный период выросло на 76,25 % (113 %). За исключением нескольких лет (2002, 2004, 2009 гг.) число ежегодно поступающих заявок на выдачу патента только росло. Таким образом, патентная активность в России имеет тенденцию к росту. Спад 2009 г. явился следствием финансово-экономического кризиса и сокращения доли иностранных заявителей.

По сравнению с выдачей патентов увеличение количества поступающих заявок происходит более равномерно, меньше спадов по отношению к прошлому году. Наибольшие значения отношения заявок к числу патентов получены по данным за 2003, 2009 и 2014 годы. Возможно, это следствие работы по совершенствованию про- цедуры регистрации патентов и разработки более удобного «интерфейса» для подачи заявок.

По нашему мнению, инновационную активность можно оценить с помощью такого показателя, как результативность патентной динамики. Результативность патентной динамики рассчитана по формуле (1):

Rez pp = P vd / Z p , (1)

где Rezpp – результативность патентной динамики; Pvd – количество выданных патентов; Zp – количество поданных заявок на патенты.

В таблице 2 этот показатель рассчитан по каждому отдельному региону, после чего они были классифицированы по группам.

Таблица 2

Результативность патентной динамики по регионам России

|

Группы |

Регионы |

Показатели |

|

Низкий уровень результативности патентной динамики |

Республика Ингушетия, Чеченская Республика, Республика Калмыкия |

0,00–0,25 |

|

Умеренный уровень результативности патентной динамики |

Карачаево-Черкесская Республика, Республика Дагестан, Республика Алтай |

0,26–0,50 |

|

Средний уровень результативности патентной динамики |

Брянская область, Липецкая область, Смоленская область, Республика Карелия, Архангельская область, Ленинградская область, Псковская область, Республика Адыгея, КабардиноБалкарская Республика, Ставропольский край, Республика Марий Эл, Чувашская Республика, Оренбургская область, Ульяновская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Юрга, Республика Бурятия, Республика Хакасия, Сахалинская область, Амурская область, Еврейская автономная область, Камчатский край, Магаданская область |

0,51–0,75 |

|

Высокий уровень результативности патентной динамики |

Белгородская область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская область, Калужская область, Костромская область, Курская область, Московская область, Орловская область, Рязанская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область, г. Москва, Республика Коми, Вологодская область, Калининградская область, Мурманская область, Новгородская область, г. Санкт-Петербург, Краснодарский край, Астраханская область, Волгоградская область, Ростовская область, Республика Северная Осетия – Алания, Республика Башкортостан, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Кировская область, Нижегородская область, Пензенская область, Пермская область, Самарская область, Саратовская область, Курганская область, Свердловская область, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Челябинская область, Республика Тыва, Алтайский край, Забайкальский край, Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская область, Новосибирская область, Омская область, Томская область, Читинская область, Приморский край, Хабаровский край |

0,76–1,00 |

Примечание. Составлено по: [7].

Данные регионы разделены на четыре группы: с низким уровнем результативности патентной динамики; с умеренным уровнем результативности патентной динамики; со средним уровнем результативности патентной динамики; с высоким уровнем результативности патентной динамики. При расчете этих показателей учитывались только отечественные показатели, то есть отечественные заявки на патенты и количество отечественных выданных патентов. Заимствованные иностранные патенты не были включены в анализ.

Полученные результаты по результативности патентной динамики свидетельствуют о высоком и среднем уровне в преобладающем большинстве регионов России. Умеренный уровень сформировался в трех регионах: Республике Дагестан, Карачаево-Черкесской Республике и в Республике Алтай. Низкий уровень выявлен в Республике Ингушетия, Чеченской Республике и Калмыкии.

Таким образом, учитывая низкий удельный вес инновационных предприятий и относительно высокую результативность патентной динамики, следуют два концептуальных вывода. Во-первых, с учетом того, что администрирование процедуры регистрации и выдачи патента находятся на высоком уровне, их общий объем остается низким по сравнению с западными развитыми экономиками.

Во-вторых, интеллектуальная собственность не находит широкого применения в системе производственных отношений и остается на уровне инновационного потенциала. Процесс ее воспроизводства тормозится не столько на стадии создания нового продукта, сколько на этапах его реализации и воспроизводства.

Рынок интеллектуальной собственности – важнейший элемент инновационного процесса, формирование которого началось как следствие развития и усложнения производственных технологий и экономических отношений. Важность и актуальность нарождающихся новых форм собственности отмечается многими отечественными учеными. «...Критерий развития производительных сил и критерий технологического прогресса содержатся в неоклассической теории, где на основе маржинальной методологии утверждается, что переход ресурсов из одной формы собственности в другую экономически необходим, если в рамках новой формы собственности обеспечивается более эффективное их использование, выражающееся в приросте производства или сокращении издержек» [8, с. 3].

Однако в России, как упоминалась выше, эта форма собственности воспроизводится сложнее всего. Публикаций и исследований рынка интеллектуальной собственности, с одной стороны, имеется большое множество; с другой стороны, глубина и специфичность этого вида рынка недостаточно разработана. Так, в публикациях ученых недостаточно проводится анализ «особенности» продукта рынка интеллектуальной собственности. Речь идет о том, что обмен происходит не товаром, не продуктом, а исключительными правами, в случае реализации которых приобретатель получит существенную выгоду. Если же речь идет о совершенно новой либо высокоточной, либо высокотехнологической прорывной технологии, то, в случае технического просчета или недоработки в процессе изготовления опытного образца, существуют риски прибыли не иметь вообще, либо не иметь ее в значительный период времени [4, с. 18]. Такие сделки лишь отчасти можно назвать истинно рыночными, когда покупатели точно знают, что хотят приобрести, а продавцы, точно зная характеристики своего продукта, гарантируют качество. В подобной ситуации основными факторами конкурентоспособности выступают ценовой и имиджевый (бренд, репутация), на который ориентируется покупатель, принимая решение о сделке, полагая, что таким образом он хоть как-то уменьшает риски инвестиций.

Список литературы Использование и воспроизводство интеллектуальной собственности в России: тренды, специфика, регулирование

- Аналитическое исследование из цикла «Индикаторы инновационного развития российской экономики». -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.nbkg.ru (дата обращения: 19.10.2016). -Загл. с экрана.

- Аносова, Л. А. Российская система налоговых льгот, направленных на стимулирование инновационной деятельности и поддержку инвестиций: структурные элементы/Л. А. Аносова, Л. С. Кабир//Экономика и управление. -2013. -№ 10 (96). -С. 3-25.

- Биглова, Г. Ф. Динамика и воспроизводство отношений собственности в современных условиях/Г. Ф. Биглова. -Уфа: Изд-во БашГУ, 2012. -190 с.

- Биглова, Г. Ф. Парадокс бедности в богатой России: попытка институциональных обобщений/Г. Ф. Биглова//Экономика и управление. -2016. -№ 2 (124). -С. 16-21.

- Индикаторы инновационной деятельности. 2015: стат. сб. -М.: НИУ ВШЭ, 2015. -320 с.

- Карпов, Е. С. Статистическое исследование патентной активности в России и странах мира: дис.... канд. экон. наук: 08.00.12/Карпов Евгений Сергеевич. -М., 2014. -117 с.

- Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://gks.ru/(дата обращения: 05.11.2016). -Загл. с экрана.

- Пороховский, А. А. Формирование российской модели социальной рыночной экономики/А. А. Пороховский, К. А. Хубиев//Вестник московского университета. Серия 6, Экономика. -2005. -№ 4. -С. 3-21.