Использование индикаторов социальной направленности для анализа уровня регионального развития

Автор: Третьякова Лариса Александровна, Лисова Екатерина Валерьевна

Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu

Рубрика: Вопросы экономики и управления

Статья в выпуске: 3 (64), 2021 года.

Бесплатный доступ

Описаны основные принципы анализа регионального социально-экономического и социального развития. Отмечается, что в большинство предлагаемых методик заложен алгоритм подсчета интегрального показателя на основе частных индикаторов. Выделяется тенденция доминирования социальной компоненты в описании регионального развития. Предлагается использование статистического сборника «Регионы России. Социально-экономические показатели» в качестве основного источника индикаторов социальной направленности. Описаны основные этапы определения интегрального показателя социального регионального развития. Предложена классификация индикаторов социальной направленности. Авторы дают описание индикаторов каждой из групп предложенной классификации. Делаются выводы о возможности использования описанных индикаторов для подсчета и дальнейшего анализа интегрального показателя социального развития региона.

Социальное региональное развитие, индикаторы социальной направленности, уровень социальногоразвития регионов, «весовые» коэффициенты индикаторов, интегральный показатель социального развития региона, алгоритм подсчета интегрального показателя

Короткий адрес: https://sciup.org/14121723

IDR: 14121723 | УДК: 332.1 | DOI: 10.47629/2074-9201_2021_3_88_93

Текст научной статьи Использование индикаторов социальной направленности для анализа уровня регионального развития

Р егиональное развитие в социально-экономическом и чисто социальном аспектах достаточно давно является предметом исследования большого количества авторов. При этом практически все данные работы носят количественный характер и ставят своей целью связать уровень регионального развития с какой-либо числовой характеристикой [1,2,3].

Предлагаемые методики, как правило, определяют значение агрегированного показателя, реализуя предложенный алгоритм его подсчета на основе использования частных индикаторов.

Данная ситуация сложилась при анализе как уровня социально-экономического регионального развития, так и чисто социального. При этом уровень социального развития региона также принято отражать некоторым набором числовых индикаторов с возможностью последующего компаративного анализа.

Необходимо также заметить, что в настоящий момент времени наблюдается тенденция доминирования социальной компоненты над экономической в процессе описания уровня социально-экономического развития регионов [4,5,6]. Такой подход требует выделения и дальнейшей классификации показателей чисто социальной направленности для описания процессов, протекающих в социальной сфере.

Наиболее комплексным и всеобъемлющим документом, содержащим данные индикаторы, на сегодня является сборник «Регионы России. Социально-экономические показатели»[7].Данный документ ежегодно издается Федеральной службой государственной статистики.

К примеру, сборник за 2020 год содержит 22 блока тематической информации, которые включают в себя порядка четырехсот различных показателей. Около двухсот из них можно отнести к социальной сфере регионов.

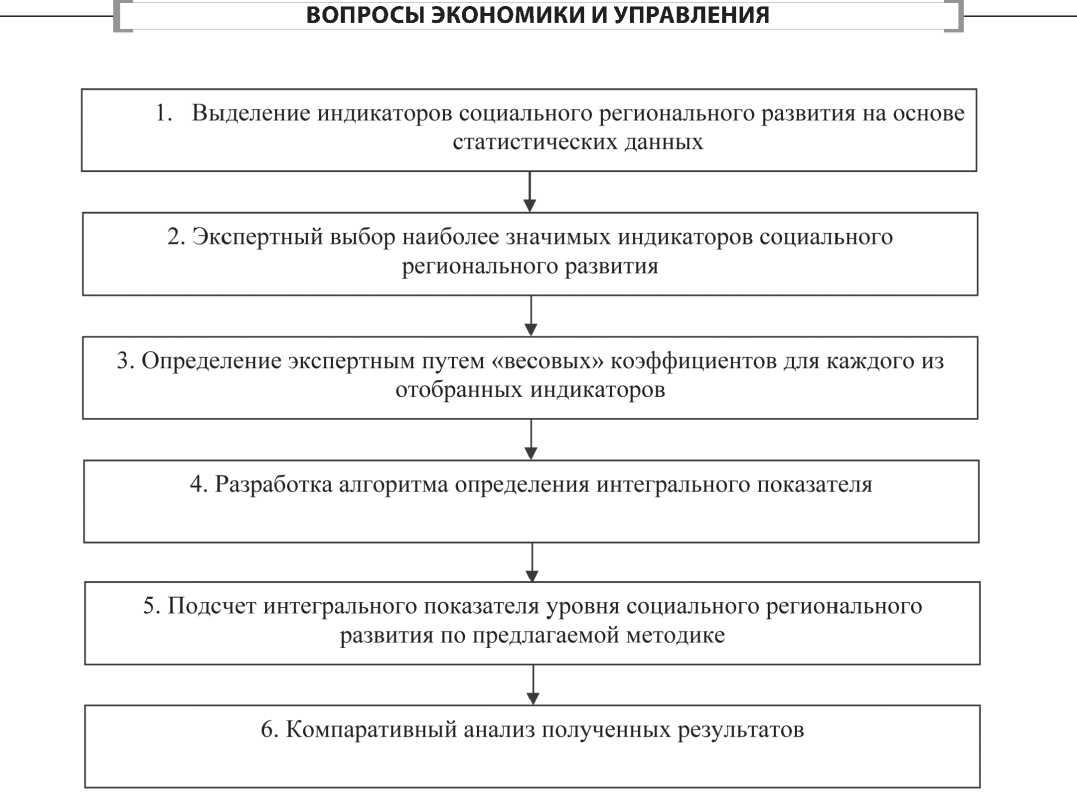

В такой ситуации количественный анализ всех представленных в сборнике индикаторов для получения интегрального показателя уровня социального развития регионов видится весьма трудоемким, а, может быть, и технически неосуществимым. Поэтому все исследования в данной области [8,9,10] фактически состоят из ряда последовательных этапов, изображенных на Рисунке 1.

Остановимся подробнее на индикаторах социальной направленности, представленных в сборнике «Регионы России. Социально-экономические показатели».

На наш взгляд, все представленные показатели можно разделить на четыре основные группы. Классификация данных показателей показана в Таблице 1.

Предлагаемая классификация представляется весьма значимой при постановке задачи о нахождении интегрального показателя социального развития регионов, поскольку принадлежность конкретного показателя к той или иной группе фактически определяет его вклад в данный индикатор.

Числовые значения показателей групп 1 и 2 можно непосредственно использовать для расчетов, показатели группы 3 представляется возможным включать в расчеты только после определенной формализации и придания им компаративного характера, показатели группы 4 можно применять только во вспомогательных расчетах.

Обращаясь непосредственно к сборнику «Регионы России. Социально-экономические показатели», можно заметить, что основные индикаторы уровня социального регионального развития представлены в следующих блоках:

-

• население;

-

• занятость и безработица;

-

• уровень жизни населения;

-

• образование;

-

• здравоохранение;

-

• культура, отдых и туризм;

-

• земельные ресурсы и охрана окружающей природной среды;

-

• строительство;

-

• торговля и услуги населению;

-

• транспорт;

-

• информационные и коммуникационные технологии;

Таблица 1.

Классификация показателей социальной направленности

|

Номер группы |

Характеристика показателей |

|

Группа 1 |

Очевидные показатели, прямо пропорциональные уровню социального развития региона. |

|

Группа 2 |

Очевидные показатели, обратно пропорциональные уровню социального развития региона. |

|

Группа 3 |

Неочевидные показатели, влияние которых на уровень социального развития региона не является очевидным, может носить двоякий характер. |

|

Группа 4 |

Информативные показатели, непосредственно не связанные с уровнем социального развития региона, которые могут использоваться в формулах для расчета других показателей. |

Рисунок 1. Обобщенная последовательность действий при определении интегрального уровня социального развития региона

-

• наука и инновации;

-

• цены и тарифы.

Касательно количества индикаторов каждой из групп, представленных в Таблице 1, можно заметить следующее:

-

• индикаторы первой группы наиболее многочисленны и содержатся в каждом из описанных блоков;

-

• индикаторы второй группы уступают в числе индикаторам второй группы и содержатся в большинстве блоков показателей;

-

• индикаторы третьей группы уступают в числе индикаторам, как первой, так и второй групп и содержатся в небольшом количестве описанных блоков;

-

• индикаторы четвертой группы также достаточно многочисленны и содержатся в каждом из описанных блоков.

Как было отмечено выше, практически все методики, определяющие интегральный уровень социального регионального развития, основаны на экспертном выборе, как индикаторов социальной направленности, так и их «весовых» коэффициентов. Такая ситуация не позволяет говорить о едином, универсальном подходе к оценке уровня развития регионов РФ.

Однако при анализе федеральных документов в этой области необходимо выделить приказ Министерства экономического развития РФ №132 от 23 марта 2017 года «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и корректировки стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации и плана мероприятий по ее реализации» [11].

Приложение №1 к указанному приказу определяет примерный перечень показателей, рекомендуемых для использования в области «Развитие человеческого капитала и социальной сферы».

Фактически Министерство экономического развития рекомендует более тридцати индикаторов, комплексно оценивающих состояние социальной сферы в регионе. Вполне возможна постановка задачи по обработке данных индикаторов и дальнейшему определению интегрального показателя уровня социального регионального развития.

На наш взгляд, данные показатели подлежат классификации, в соответствии с которой возможно выделить пять основных групп:

-

• «Социальная среда»;

-

• «Уровень жизни»;

-

• «Жилищные условия»;

-

• «Медицина, образование и наука»;

-

• «Культура, отдых, спорт и туризм».

Данная классификация позволяет дифференцировать составляющие социальной сферы региона и в дальнейшем дает возможность более детального компаративного анализа индикаторов социальной направленности и интегральных показателей, полученных на их основе.

Составы индикаторов каждой из групп показаны в Таблицах №№ 2-6.

Таблица 2.

Состав индикаторов группы «Социальная среда»

|

Название группы |

Индикаторы, входящие в состав группы |

|

Социальная среда |

ожидаемая продолжительность жизни при рождении (число лет) |

|

общий коэффициент рождаемости на 1000 человек |

|

|

индексы физического объема платных услуг населению (%) |

|

|

обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (%, человек на 100 мест) |

|

|

среднегодовая численность занятых в экономике (в % к общей численности населения) |

|

|

общий коэффициент смертности на 1000 человек |

|

|

уровень безработицы (%) |

Таблица 3.

|

Название группы |

Индикаторы, входящие в состав группы |

|

Уровень жизни |

реальные среднедушевые доходы (тыс. руб.) |

|

реальная начисленная заработная плата работников организаций (тыс. руб .) |

|

|

реальные среднедушевые расходы (тыс. руб. ) |

|

|

отношение величины прожиточного минимума к среднедушевым доходам населения |

|

|

численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (в % к общей численности населения) |

Таблица 4.

Состав индикаторов группы «Жилищные условия»

|

Название группы |

Индикаторы, входящие в состав группы |

|

Жилищные условия |

удельный вес благоустроенного жилья (%) |

|

движение жилищного фонда (%) |

|

|

общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя (кв. м.) |

|

|

тариф на отопление (руб./1 кв. м. жилой площади) |

|

|

тариф на поставку холодной воды (руб./1 кв. м. жилой площади) |

|

|

тариф на водоотведение (руб./1 кв. м. жилой площади) |

Таблица 5.

Состав индикаторов группы «Медицина, образование и наука»

|

Название группы |

Индикаторы, входящие в состав группы |

|

Медицина, образование и наука |

отношение средней заработной платы среднего медицинского персонала к средней заработной плате по субъекту РФ |

|

доля обучающихся в государственных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в организациях |

|

|

отношение средней заработной педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по субъекту РФ |

|

отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате по субъекту РФ |

|

|

отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования к средней заработной плате по субъекту РФ |

|

|

отношение средней заработной платы преподавателей образовательных учреждений высшего образования к средней заработной плате по субъекту РФ |

|

|

отношение средней заработной платы научных сотрудников к средней заработной плате по субъекту РФ |

|

|

относительный удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет |

Таблица 6.

Состав индикаторов группы «Культура, отдых, спорт и туризм»

|

Название группы |

Индикаторы, входящие в состав группы |

|

Культура, отдых, спорт и туризм |

численность зрителей театров число посещений музеев отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по субъекту РФ доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, % количество спортивных сооружений на 1 000 человек населения |

Состав индикаторов группы «Уровень жизни»

Более подробный анализ количественных индикаторов уровня регионального социального развития, позволяет сделать следующие выводы:

-

• социально направленные индикаторы регионального развития, публикуемые ежегодно в статистическом сборнике «Регионы России. Социальноэкономические показатели», представлены в достаточно большом количестве;

-

• качественный состав индикаторов уровня социального развития регионов весьма разнороден и затрагивает практически все составляющие социальной сферы;

-

• попытка обработки всех представленных в сборнике индикаторов с целью нахождения инте-

- грального показателя уровня регионального социального развития представляется мало осуществимой в силу их большого количества;

-

• к задачам экспертного выбора необходимо отнести определение конкретного набора социально направленных индикаторов и придание им «весовых» коэффициентов для возможности нахождения интегрального показателя регионального социального развития;

-

• наиболее значимые индикаторы уровня регионального социального развития,по всей видимости, находятся в разделах сборника «Уровень жизни населения», а также «Занятость и безработица».

Список литературы Использование индикаторов социальной направленности для анализа уровня регионального развития

- Новикова Н.Е. Демографические показатели как индикаторы регионального развития / Н.Е. Новикова, М.П. Мельникова // Московский экономический журнал.- 2017. -№ 2. - С. 40-45.

- Корнийко Ю.В. Ключевые показатели эффективности регионального инновационного развития / Ю.В. Корнийко, И.А. Степанов, М.А. Щербакова // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. - 2019. - № 3 (121). - С. 14-19.

- ЛисоваЕ.В. Жилищные условия населения как показатель уровня социального развития региона / Е.В. Лисова // Ученые записки Российской Академии предпринимательства. - 2021. -Т. 20. - № 1. - С. 172-177.

- Садыков Р.М. Ключевые тенденции и траектории социального развития российских регионов / Р.М. Садыков, Н.Л. Большакова // Научно-методический электронный журнал Концепт.- 2019. - № 3. - С. 126-132.

- ГаллямовР.Р. Социальное развитие регионов в контексте социализации экономики: эволюционные этапы исследования и основные теоретические подходы в отечественной науке / Р.Р. Галлямов // Экономика и предпринимательство. - 2017. - № 8-2 (85). - С. 355-358.

- Зубаревич Н.В. Роль человеческого капитала в социально-экономическом развитии регионов России/ Н.В. Зу-баревич, А.Я. Бурдяк, Р.Р. Хасанова, Н.В. Мкртчян // Социальное развитие и демография регионов России: осенние тренды 2018 г. (по результатам регулярного мониторинга ИНСАП РАНХиГС). - 2019. - Т. 26. - № 2. - С. 76-90.

- Регионы России (социально-экономические показатели) [Электронный ресурс] / Росстат России. - Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/bgd/regl/b18_14p.

- Артемова О.В. Методические подходы к оценке уровня развития социальной инфраструктуры регионов / О.В. Артемова, Н.М. Логачева // Региональная экономика: теория и практика. - 2011. - № 20. - С. 12-17.

- Губанова Е.С. Преодоление социально-экономического неравенства как условие устойчивого сбалансированного пространственного развития региона / Е.С. Губанова, В.С. Клещ // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз.- 2019. -Т. 12. - № 5. - С. 44-57.

- Лисова Е.В. Социальное развитие федеральных округов Российской Федерации / Е.В. Лисова // Управленческий учет. - 2021. -№ 6 (3). - С. 809-814.

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 23.03.2017 № 132 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и корректировке стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации и плана мероприятий по ее реализации».