Использование известнякового сырья в верхнем палеолите Урала (по материалам стоянки в пещере Балатукай)

Автор: Косинцев П.А., Котов В.Г., Пантелеев А.В., Яковлев А.Г.

Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik

Рубрика: Археология Урала и Поволжья

Статья в выпуске: 1 (40), 2018 года.

Бесплатный доступ

В ходе исследования пещеры Балатукай, расположенной в Бурзянском районе Башкортостана (53° 01 N, 57°01 E ) были в ыявлены пять культурных слоев. Два нижних культурных слоя датируются верхним палеолитом (11900 л.н. и 13450 - 13770 л.н.). В составе костей «кухонные» остатки отсутствуют. Находки свидетельствуют об использовании в качестве сырья для получения нуклеусов, заг отовок и орудий местного кристаллизованного известняка. Эти изделия не отличаются от аналогичных изделий из кремня и яшмы. Многочисленные изделия из известняка и кальцита были обнаружены еще на семи пещерных памятниках Южного Урала. Самая крупная коллекци я собрана в пещере Шульган - Таш (Каповой). Сопоставление этих коллекций показывает, что на святилищах технология расщепления известняка и кальцита гораздо беднее и форма заготовок и орудий из известняка и кульцита гораздо грубее. Объ ясняется это, с одной ст ороны, культов ы м характер ом раскалывания «пещерного» камня на святилищах, а с другой - отсутстви ем опыта и навыков обработки камня у посетителей пещерных святилищ, скорее всего детей и подростков. Очевидно, дефицит хорошего сырья был причиной использовани я известняка в условиях горной местности. Достаточно широкое применение известняка на Южном Урале является одной из региональных особенностей в рамках уральской верхнепалеолитической традиции. Состав фауны птиц, крупных и мелких млекопитающих показывает, ч то во врем я посещения пещеры человеком преобладали открытые (степные) ландшафты с древесно - кустарниковой растительности по долинам рек и межгорным впадинам.

Известняковое сырье, технология, функция орудий, верхний палеолит, фауна, млекопитающие, птицы, поздний плейстоцен, южный урал

Короткий адрес: https://sciup.org/147203859

IDR: 147203859 | УДК: 903.32 | DOI: 10.17072/2219-3111-2018-1-5-19

Текст научной статьи Использование известнякового сырья в верхнем палеолите Урала (по материалам стоянки в пещере Балатукай)

В ходе исследований последних лет в пещере Шульган-Таш (Каповой), находящейся в Бурзянском района Республики Башкортостан, были получены новые материалы, которые указывают на достаточно продолжительное и интенсивное культовое использование пещеры в эпоху верхнего палеолита и мезолита [ Котов , 2014]. Возникает вопрос: являлась ли пещера Шульган-Таш изолированным феноменом или же существовала в неком культурно-этническом пространстве, будучи связанной с другими верхнепалеолитическими памятниками? Обнаружение в этой пещере большого количества изделий из известняка и кальцита, в том числе разнообразных орудий [ Щелинский , 1996, 1997, 2001; Котов , 2010, 2011, 2012], позволяет поставить вопрос о том, носит ли раскалывание «пещерного» камня культовый или профаный характер? Открытие в 2004 г. нового многослойного памятника с культурными слоями эпохи верхнего палеолита в пещере Балатукай [ Котов , 2005], в непосредственной близости от Шульган-Таша, имеет большое значение для решения указанных вопросов.

Общая характеристики стоянки в пещере Балатукай

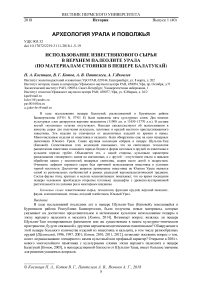

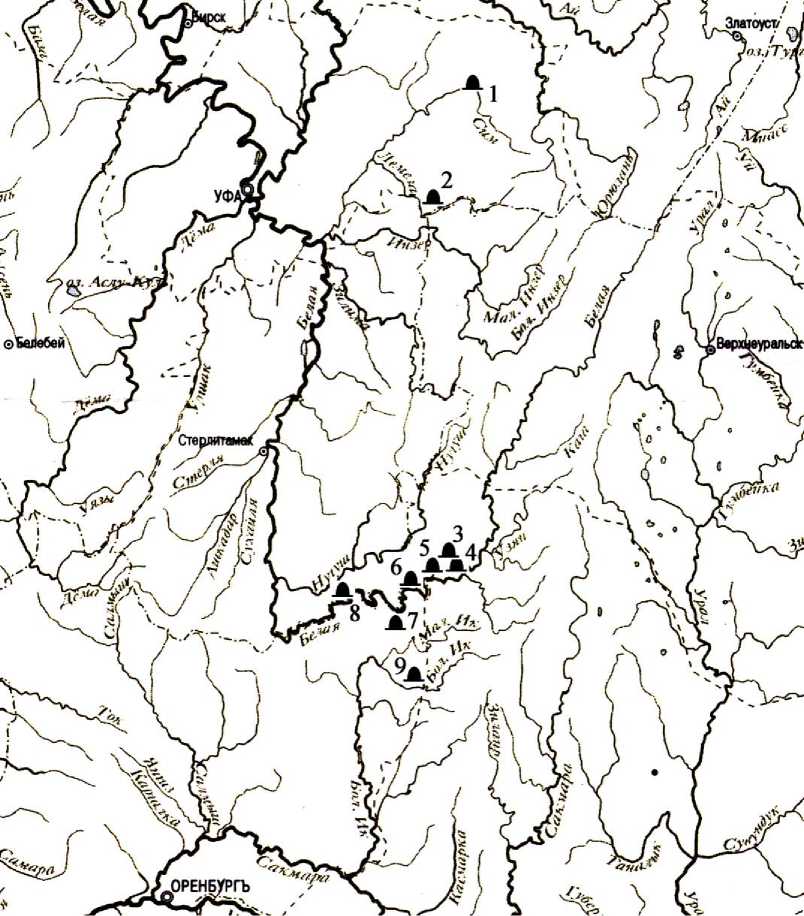

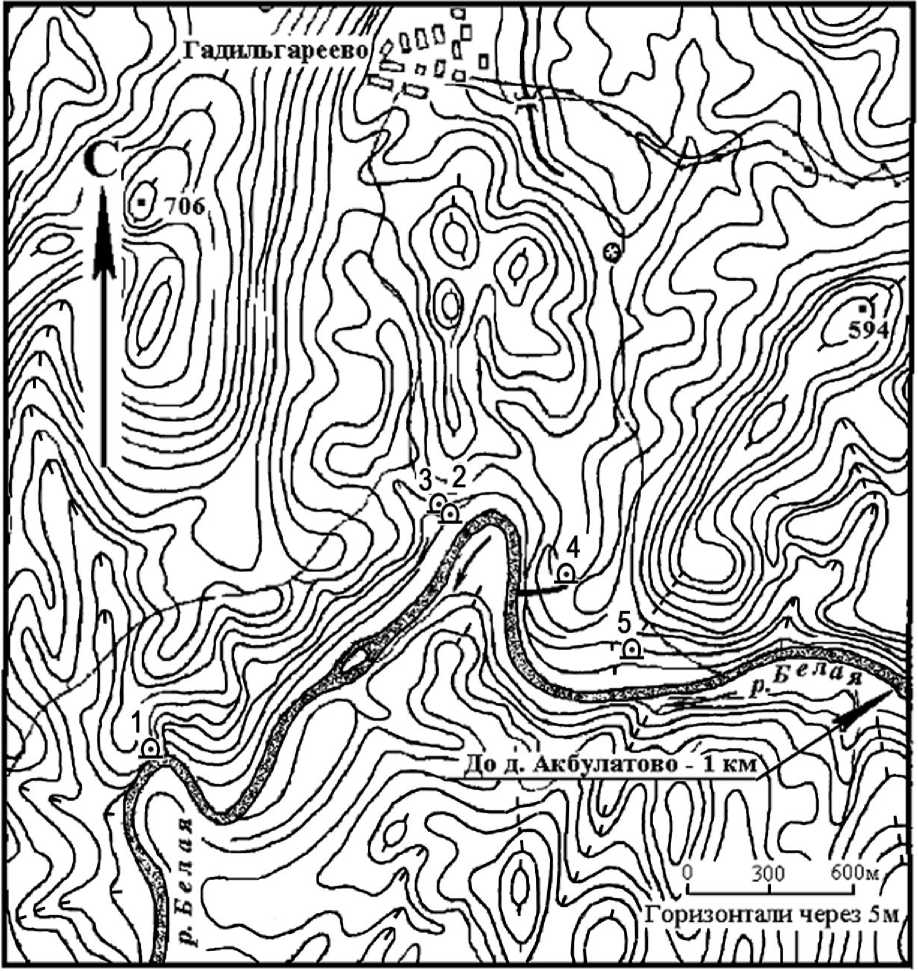

Пещера находится в Бурзянском районе Республики Башкортостан (53 ° 01 N, 57 ° 01 E), на правом берегу р. Белой, в 7 км ниже пещеры Шульган-Таш, на высоте около 90 м над уровнем реки (рис. 1). Склон крутой - около 60 ° . Вход высотой 12 м, шириной 7 м ориентирован на восток-юго-восток (рис. 2), имеет хорошо освещенный входной грот размером 8 х 3 м. Его пол имеет наклон 15-20 ° в сторону входа, он сложен пылеватой светло-бурой супесью с разноразмерной известняковой щебенкой. Из грота идут два узких хода, развитых по тектоническим трещинам, которые через 50 м соединяются. Общая длина пещеры 70 м. Превышение конечной точки над уровнем входа составляет 20 м. Пещера сухая.

Пещера исследовалась в 1961 г. краеведом А.П. Шокуровым. У входа им был заложен шурф размером 2 х 1 м и глубиной 0,7 м (рис. 2). На глубине 0,4–0,6 м в золистом слое была обнаружена керамика, которую он отнес к эпохе раннего железного века ( Шокуров , 1961) [ Археологическая карта..., с. 170]. По мнению Н.С. Савельева, эти фрагменты керамики относятся к раннему этапу прохоровской культуры и датируются IV вв. до н.э. [ Савельев , 2015, с. 68].

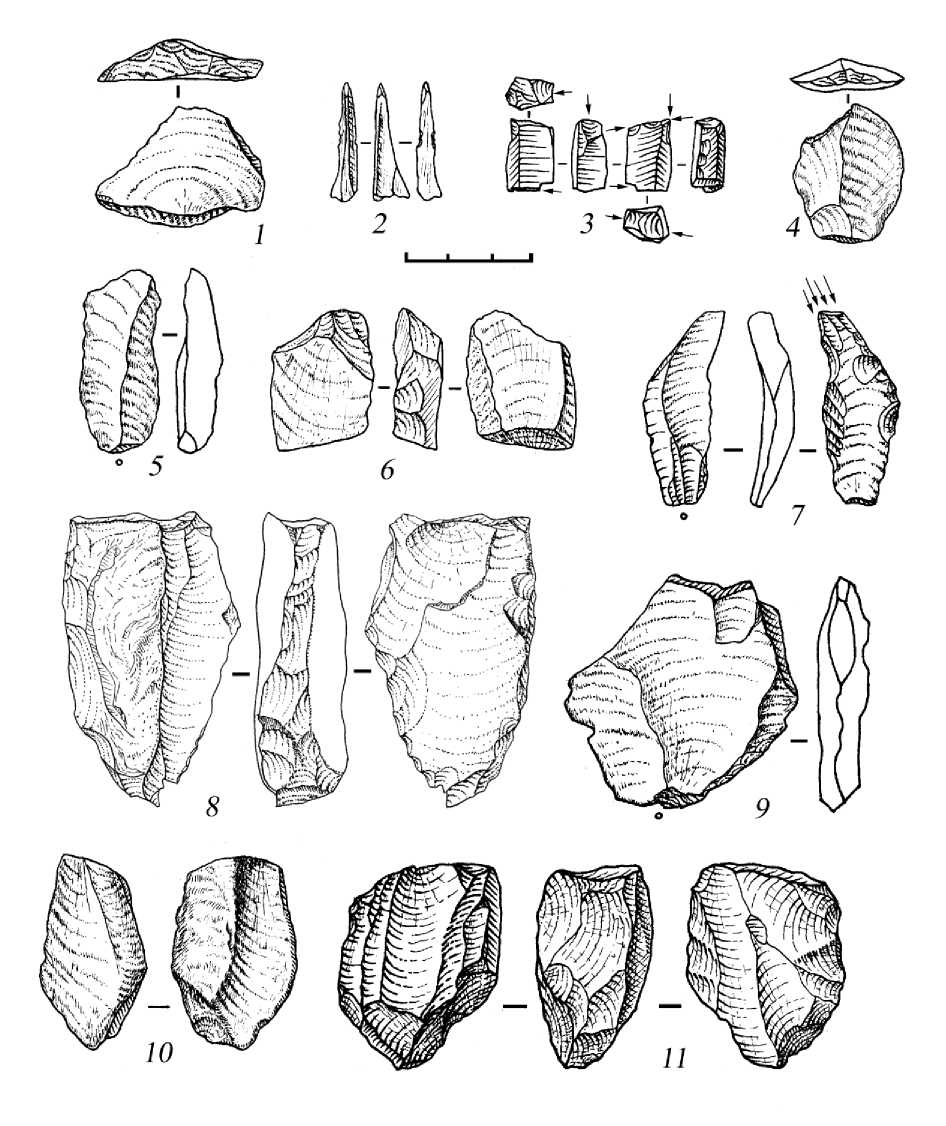

На полу входного зала были обнаружены один крупный и два мелких неорнаментированных фрагмента керамики с примесью дресвы в тесте. Крупный фрагмент керамики имеет равномерный обжиг, внешняя поверхность его заглажена, внутренняя имеет следы горизонтальных расчесов и перегоревшей органики. Предположительно, эти фрагменты относятся к эпохе раннего железного века. Здесь также были найдены крупный отщеп и резец на пластине из известняка. Отщеп имеет неправильную форму и точечную ударную площадку, на дорсале – негативы продольных подпараллельных снятий (рис. 5, 9 ). Резец, изготовленный на изогнутой в профиль пластине, на дорсале имеет негативы узких продольных сколов от ударной площадки, которые могли возникнуть в результате редуцирования карниза или утоньшения спинки (рис. 5, 7 ). На вентрале от поверхности слома (?) сняты четыре коротких плоских скола, утончающих и выпрямляющих дистальную часть изогнутого скола. Очевидно, с теми же целями сделаны под углом 45° краевые сколы на медиальном участке вентрала правого края этого же орудия. На медиальном участке левого края идет ряд неупорядоченных плоских сколов.

В 2004 г. В.Г.Котовым был заложен шурф размером 1 х 2 м в глубине входного грота, от задней стены до крупной глыбы, на относительно пологой площадке параллельно оси входного портала. Он ориентирован по длинной оси примерно с запада на восток (рис. 3). Отложения разбивались условными горизонтами мощностью по 10 см параллельно поверхности. Из-за большой высоты пещеры над уровнем реки и крутизны склона организовать спуск грунта к реке не удалось. Поэтому весь грунт перебирался вручную и просеивался на сите с ячейкой размером 0,5 см.

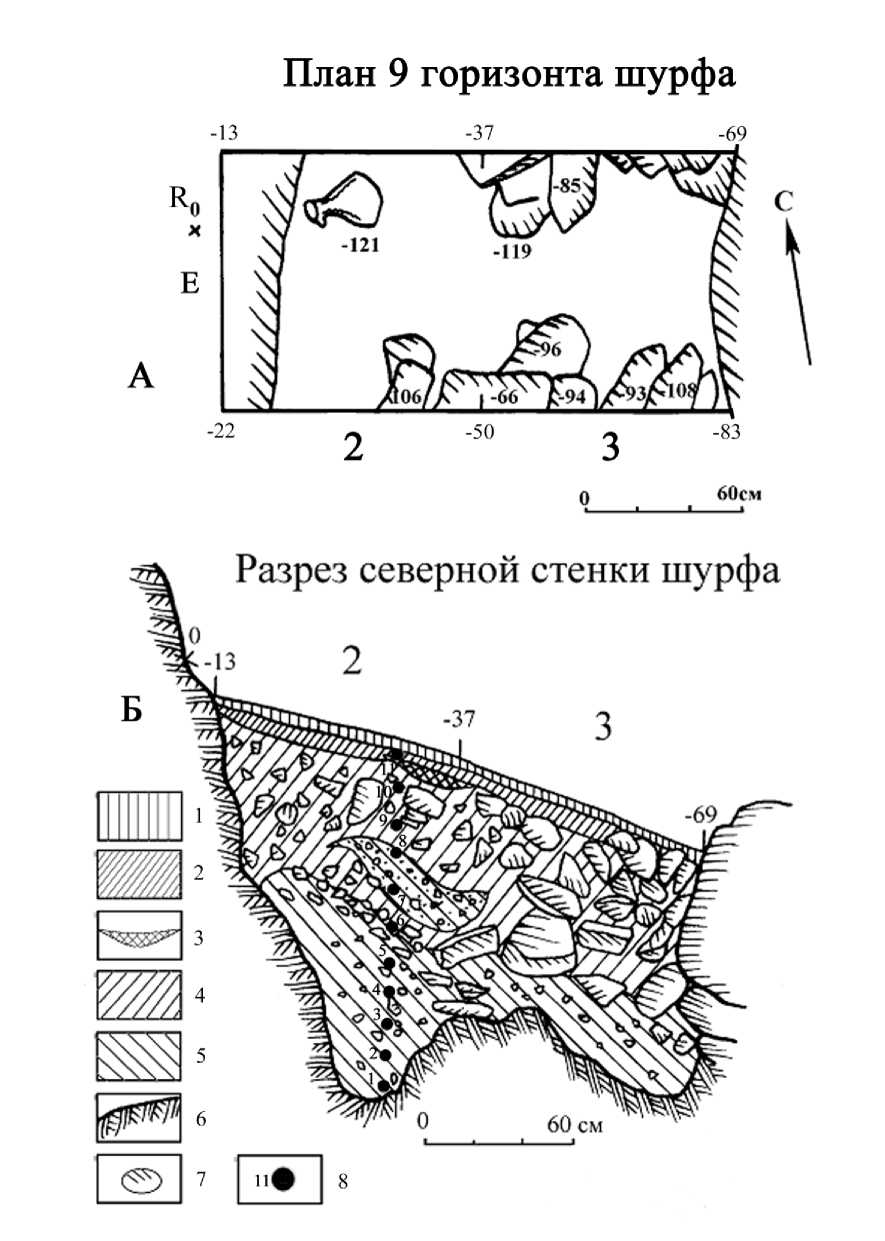

Шурф был продолжен до скального основания и достиг глубины 1,20 м. Была зафиксирована следующая стратиграфия, которая дается по северной стенке (рис. 3, Б ):

-

1. Серая пылеватая супесь с современным мусором и углями. Контакт с нижележащим слоем четкий. Мощность 0,05 м.

-

2. Светло-серая пылеватая супесь. В заполнении мелкие обломки известняка, кости птиц и мелких млекопитающих, угольки. Контакт с нижележащим слоем нечеткий. Мощность до 0,10 м.

-

3. Светло-серая пылеватая супесь, насыщенная крупными, средними и мелкими угловатыми обломками известняка, костями птиц и мелких млекопитающих. На контакте с вышележащим слоем зафиксирована темноокрашенная линза, возможно, остатки очага. В нижней части слоя имеется линза серовато-коричневой супеси с мелкой окатанной щебенкой мощностью около 0,20 м. В заполнении найдены уголки, мелкие кости, каменные артефакты и фрагмент керамики. Контакт с нижележащим слоем четкий. Мощность до 0,70 м.

-

4. Серовато-коричневая супесь с мелкой окатанной щебенкой и отдельными кусками известняка средних размеров. В заполнении встречены многочисленные кости птиц, мелких и крупных млекопитающих, угольки, изделия из известняка и почти целая лопатка лошади. Фоссилизация костей плейстоценовая. Мощность до 0,70 м.

-

5. Скальное основание. Фиксируется с уровня 11-го условного горизонта. Скальное основание имеет неровную поверхность, его выемки и трещины заполняет светло-бурая супесь со щебенкой четвертого слоя (рис. 4, Б ).

По всей толще отложений имеются норы грызунов, поэтому они оказались частично перемешаны. Сколы известняка были обнаружены начиная с первых горизонтов среди костей голоценовой сохранности, но основное скопление изделий и находок приурочено к сероватокоричневой пылеватой супеси на 9-м горизонте.

Первый культурный слой представлен углями и современным мусором.

Второй культурный слой включает линзу темного цвета на контакте второго и третьего геологических слоев, являющуюся остатками кострища (рис. 3, Б ).. Найден только маленький осколок кремневой гальки, поэтому установить возраст слоя затруднительно. По костным остаткам он может быть датирован поздним голоценом.

Третий культурный слой зафиксирован на 3-м горизонте, в отложениях серовато-коричневой супеси со щебенкой. Найдены угольки, мелкие обожженые кости, мелкий фрагмент керамики с дресвой, костяной скол, два сланцевых скола, два мелких известняковых отщепа, два фрагмента кальцитовой корки и осколок кристаллического кварца. Орудия представлены укороченным известняковым отщепом с ретушированной ударной площадкой, с концом его, подработанным плоским сколом (рис. 4, 1 ), двойным резчиком на массивном известняковом сколе с ретушированными краями (рис. 4, 8 ), а также двумя крупными сколами известняка, края которых имеют следы сработанности в виде несистематической ретуши и заглаженности краев. Вероятно, этот культурный горизонт, судя по сланцевым сколам, относится к мезолиту или неолиту. Фрагмент керамики мог попасть в отложения по норам грызунов.

Четвертый культурный слой выявлен на 5–7-м горизонтах, в нижней части третьего геологического слоя. В заполнении есть угольки и одна мелкая кварцитовая галечка. В квадрате Е-3 на 5-м горизонте обнаружен подконусовидный нуклеус с негативами пластинчатых снятий из известняка (рис. 4, 11 ). У него параллельно – встречными и боковыми снятиями оформлена плоская сторона, а сколами от основания и бокового края образована выпуклая поверхность скалывания. Ударная площадка гладкая, образована одним сколом, скошенная под углом 70° к поверхности скалывания. Край ударной площадки на выступах на лицевом фасе имеет следы абразивного удаления карниза. Один пластинчатый скол был снят с противоположной поверхности ударной площадки под тупым углом к плоскости скалывания. Особенности скалывания указывают на верхнепалеолитическую технологию первичной обработки. Очевидно, резец на изогнутой пластине из подъемного материала относится к этому культурному слою. По костям из 6–7-го условных горизонтов получена радиоуглеродная дата – 11900 ± 130 л. н,.

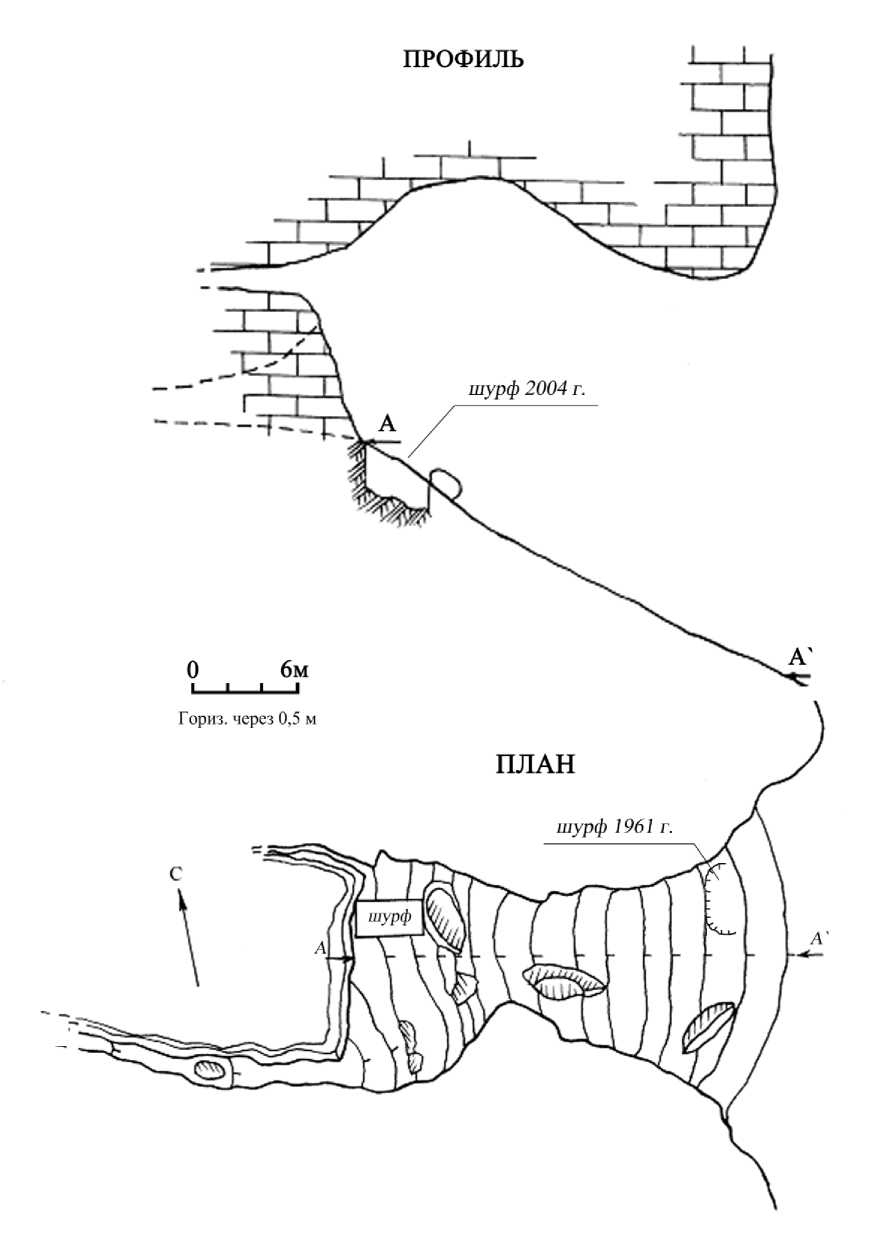

Пятый культурный слой приурочен к 8–13-му условным горизонтам и связан с четвертым геологическим слоем. Вблизи западной скальной стенки на уровне 8–9-го условных горизонтов обнаружена лопатка лошади плейстоценовой сохранности, лежащая горизонтально (рис. 4, А ). На 8-м условном горизонте рядом с нею был найден тройной резец из гальки окремненной породы (окремненный сланец ?) (рис. 5, 1 ). На уровне 9-го условного горизонта были зафиксированы 12 известняковых сколов, мелкий скол из яшмы, маленький осколок черного кремня. Среди известняковых сколов – три медиальных фрагмента пластинок, шесть отщепов, отщеп с ретушью, отщеп с ретушированной ударной площадкой и массивная пластина с неправильной огранкой (рис. 5, 4, 5, 6 ). Конусовидный нуклеус из известняка имеет скошенную ударную площадку под углом 70° к поверхности скалывания (рис. 5, 10 ). На поверхности скалывания есть два негатива продольных пластинчатых снятий. В этом же горизонте при просеивании были найдены отщеп из бивня мамонта и заостренная кость. Острый край отщепа заглажен и залощен – вероятно, он использовался для резания мягковолокнистых материалов (кожи, мяса). Поверхность острия из кости имеет продольные линейные следы в виде царапин, края острия заглажены и заполированы, причем на них фиксируются поперечные ризки, что указывает на использование в качестве проколки-провертки при работе со шкурой (рис. 4, 2 ). По костям из 8–9-го условных горизонтов получена радиоуглеродная дата 13770 ± 220 л. н., а из 10–13-го условных горизонтов – дата 13450 ± 120 л. н.

Возраст отложений. Возраст отложений определен с применением относительных (археологический и палеонтологический) и абсолютного (радиоуглеродный) методов датирования. Анализ распределения артефактов по горизонтам показал, что нижний уровень находок керамики – нижний горизонт третьего геологического слоя, на основании чего геологические слои первый – третий соответствуют времени от современности до неолита (мезолита?). Отдельные каменные изделия встречаются в первом – третьем геологических слоях, но почти все они найдены в четвертом геологическом слое. На этом основании четвертый слой датируется верхним палеолитом или поздним плейстоценом. Перемещение каменных изделий связано с роющей деятельностью грызунов.

Палеонтологический метод основан на анализе видового состава костных остатков и характера фоссилизации костей. Кости плейстоценового типа фоссилизации имеют коричневую или желтовато-коричневую окраску с черными пятнами, кости голоценового типа – желтую, темножелтую и светло-коричневую окраски без пятен. В первом – третьем геологических слоях доминируют кости голоценового типа при небольшой примеси костей плейстоценового типа. В четвертом геологическом слое преобладают кости плейстоценового типа при наличии отдельных костей голоценового типа. Некоторое перемешивание костей связано с роющей деятельностью грызунов. Фауны млекопитающих позднего плейстоцена и голоцена Южного Урала различаются по видовому составу [ Kosintsev, Bachura , 2013, p. 167]. Анализ видового состава фауны показал, что в первом – третьем геологических слоях почти все остатки принадлежат видам, характерным для голоцена, а почти все остатки плейстоценовых видов найдены в четвертом геологическом слое. Следует отметить, что в четвертом слое нет остатков видов, которые обитали на Южном Урале ранее 25 тыс. лет назад (пещерные медведи, пещерная гиена). Очевидно, что формирование первого – третьего слоев и накопление в них костей происходило в голоцене, четвертого слоя – в позднем плейстоцене, между 25 000 и 10 200 гг.

Радиоуглеродным методом датирован четвертый геологический слой, содержавший большую часть каменных изделий. Для датирования взяты кости плейстоценового типа фоссилизации. Условные горизонты 5–7-й и 8–13-й датированы раздельно. По костям крупных млекопитающих из 6–7-го условных горизонтов получена радиоуглеродная дата 11900 ± 130 л.н., СОАН – 7271. По костям крупных млекопитающих из 8–9-го условных горизонтов получена радиоуглеродная дата – 13770 ± 220 л.н., СОАН – 7272, по костям мелких млекопитающих из 10– 13-го условных горизонтов – дата 13450 ± 120 л.н., Ki – 14960.

Калибровка дат проведена с использованием программы IntCal13. Все полученные даты близки, но относятся к разным климато-стратиграфическим подразделениям (табл. 1). Дата из 5–7-го горизонтов соответствует границе относительно теплого периода Бёллинг и относительно холодного периода средний Дриас, даты из 8–9-го и 10–13-го горизонтов – относительно холодном периоде вепсовской стадии.

Фауна позвоночных в плейстоценовом слое пещеры Балатукай

Методика сухого просеивания грунта позволила получить репрезентативные выборки остатков крупных млекопитающих и птиц, но не вполне репрезентативные выборки мелких млекопитающих. В работе рассматривается только выборка из четвертого геологического слоя.

Все кости имеют хорошую сохранность костного вещества. Подавляющее большинство костей из слоя имеют плейстоценовый тип фоссилизации. Из-за наличия нор в выборке из геологического четвертого слоя есть кости голоценового типа, попавшие в него из первого – третьего геологических слоев. Эти кости в анализ не включены. Выборки из горизонтов 5–7-го и 8– 13-го относятся к разным климато-стратиграфическим поразделениям, поэтому фауны млекопитающих и птиц из них анализируются раздельно (табл. 2).

На основе данных о ландшафтно-биотопическом распределении видов в современности [Млекопитающие России, 2012; Рябицев , 2001] были выделены ландшафтно-биотопические группы (табл. 2): околоводная; открытых ландшафтов, т.е. ландшафтов без древесной растительности (тундра, степь); полуоткрытых ландшафтов, в которых древесная растительность занимает часть территории (лесотундра, лесостепь); закрытых ландшафтов, в которых древесная растительность занимает почти всю территорию (леса); полизональная, т.е. вид обитает в нескольких типах ландшафтов. На их основе были сделаны палеоландшафтные реконструкции.

Коллекция костных остатков хранится в музее Института экологии растений и животных УрО РАН (№ 1886).

Млекопитающие. В фаунах из обеих групп горизонтов (табл. 2) присутствуют виды, типичные для Южного Урала конца позднего плейстоцена: песец, шерстистый носорог, лошадь, бизон, пищуха степная, суслик, большой тушканчик, хомячки, пеструшки, копытный лемминг, узкочерепная полевка [Историческая …, 1990; Kosintsev, Bachura, 2013]. В обеих выборках доминируют остатки видов открытых ландшафтов: заяц, сурок, пищуха и узкочерепная полевка, что характерно для позднеплейстоценовой фауны Южного Урала. Видовой состав фауны в обеих выборках не отличается от видового состава фауны конца позднего плейстоцена в других местонахождениях Южного Урала [Историческая …, 1990, с. 160 - 161; Kosintsev, Bachura, 2013, p. 167].

Кости всех видов сильно фрагментированы. Среди остатков крупных млекопитающих большое количество неопределимых до вида фрагментов. На основании их толщины неопределимые кости были разделены на три группы: «крупные» – принадлежавшие видам размером с лошадь; «средние» – принадлежавшие видам размером с северного оленя; «мелкие» – принадлежавшие видам размером с зайца. В горизонтах 5–7-м их количество составило соответственно 31, 97 и 151 экземпляр, в горизонтах 8–13-м – 59, 174 и 358 экземпляров. Почти все кости лошади и северного оленя и все кости группы «крупные» неопределимы, имеют размеры от 45 х 25 мм до 5 х 5 мм, а большая часть – 15-20 х 30-35 мм.

Птицы . Остатки птиц многочисленны и их видовое разнообразие велико (табл. 2). Структуры фауны птиц в двух выборках заметно различаются. В выборке из 5–7-го горизонтов доминируют виды открытых и полуоткрытых ландшафтов, а в выборке из 8–13-го горизонтов многочисленны виды закрытых и полузакрытых ландшафтов (табл. 2).

На части костей млекопитающих и птиц имеются следы погрызов хищниками. Часть костей имеет следы прохождения через желудочно-кишечный тракт хищников. Это показывают, что накопление костных остатков происходило в результате деятельности четвероногих (волк, песец, куница и др.) и пернатых (сова, сокол и др.) хищников. Следов участия человека в накоплении костей не выявлено.

Палеогеографические реконструкции для времени формирования 5–7-го и 8–13-го горизонтов по млекопитающим и птицам несколько различаются, что, на наш взгляд, имеет тафономические причины. Состав фауны птиц и млекопитающих показывает, что во время формирования четвертого геологического слоя преобладали открытые (степные) ландшафты с древесно-кустарниковой растительностью по долинам рек и межгорным впадинам. Возможно, в период накопления отложений 8–13-го горизонтов площадь открытых ландшафтов была меньше.

Таким образом, в ходе исследования пещеры Балатукай были зафиксированы пять культурных слоев: современный, раннего железного века, неолита и конца верхнего палеолита (два культурных горизонта). Это один из немногих многослойных памятников на р. Белой с достаточно значительным археологическим материалом. Особенность памятника также в том, что он расположен достаточно высоко над водой и относительно труднодоступен. Поэтому пещера была мало пригодна для организации охотничьего лагеря. Анализ костного комплекса показал, что в его составе отсутствуют «кухонные» остатки. Кости накапливались в результате деятельности хищников. Обнаружение среди находок орудий труда, применяемых для изготовления и починки охотничьего снаряжения, казалось бы, подтверждает мнение об утилитарном использовании пещеры. Вместе с тем необычным является применение в конце позднего палеолита в качестве сырья для изготовления нуклеусов, заготовок и самих орудий известняка. Девонский известняк – это достаточно изотропная порода, но он трещиноват и хрупок. Кроме того, в долине р. Белой на бичевнике часто встречаются гальки черного кремня и яшмы, которые могут быть сырьем для орудий. Но они не использовались посетителями пещеры. Таким образом, необычный характер сырья и отсутствие «кухонных» остатков указывают на неутилитарное использование человеком пещеры в конце верхнего палеолита.

Обсуждение

В соседней пещере Шульган-Таш (Каповой), в раскопе В.Е. Щелинского, из 193 каменных изделий 124 оказались сколами из кальцита и известняка [Щелинский, 1996, с. 14]. Отсутствие нуклеусов и следов использования известняковых сколов дало основание исследователю предположить, что это «следы оббивки глыб и стен пещеры с какой-то непонятной целью, возможно для благоустройства» [Щелинский, 1997, с. 32]. Мы предположили вначале, что следы обкалывания стен в пещерах Шульган-Таш и Игнатиевской – это проявления культовой практики палеолитического населения [Котов, 2001, с. 70]. В ходе дальнейшего изучения пещеры Шульган-Таш в зале Хаоса, вблизи рисунков, были обнаружены многочисленные следы оббивки стен и натеков, говорящие о подготовке поверхности стены для нанесения рисунков, инструменты из известняка и кальцита, а также проявления ритуального раскалывания известняковых кусков и кальцитовых натеков [Котов и др., 2004, с. 65]. В 2008 г. рядом с восточной стеной с изображениями в Зале рисунков были зафиксированы по краю глыбы негативы крупных сколов, покрытые кальцитовыми натеками. Участок с негативами крупных разнонаправленных сколов, также покрытых кальцитовой коркой, обнаружен в непосредственной близости от Западного панно в этом же зале [Котов, 2010, с. 54]. Важно, что культурные отложения в пещере Шульган-Таш по возрасту сопоставимы с нижним культурным горизонтом пещеры Балатукай – 13930 ± 300 (ГИН – 4853), 14680 ± 150 (Ле – 3443), 15050 ± (KN – 5022) и 16010 ± (KN-5023) [Щелинский, 1996, с. 13; Ščelinskij, Širokov, 1999, р. 73], 13900±190 (Ki-15568), 16710±800 (Ki-15967) [Котов, 2010, с. 76], 15 235 ± 70 (AAR-20982) [Житенев и др. 2015, с. 6–7].

Многочисленные сколы и орудия мустьерского облика из известняка в совокупности с костями крупных млекопитающих эпохи плейстоцена были найдены нами в Максютовском гроте, расположенном ниже по течению р. Белой, в 20 км от пещеры Балатукай [ Котов , 2003, с. 51–54].

Следы раскалывания известняка и кальцита зафиксированы в культурных отложениях финала верхнего палеолита в пещерном святилище Заповедная, слои которого датируются от 10 970 ± 100 BP (ЛЕ – 8257) до 12380 ± 260 (ЛУ-3861)1 л.н. [ Котов , 2012, с. 18–24]. Всего было зафиксировано четыре культурных слоя, свидетельствующие о неоднократном кратковременном посещении в конце верхнего палеолита данного святилища. Было установлено, что палеолитические люди какое-то время находились в глубине пещеры, осуществляли ограниченную хозяйственную деятельность, для чего изготавливали каменные инструменты из пещерного известняка и кальцита (скребки, резцы, острия, проколки и пр.). Кроме того, был отмечен избыточный характер раскалывания известняка и кальцита, что может быть вызвано не только отсутствием навыков обработки камня, но и символической природой самих действий. Все это может быть объяснено тем, что пещеру Заповедная посещали и находились там какое-то время в условиях ритуальной изоляции молодые люди или даже мальчики, которые совершали обряд раскалывания известняка [ Котов , 2012, с. 23].

В пещере Игнатиевская, в Большом зале, рядом с рисунками, зафиксированы 24 группы упорядоченных сколов, покрытых кальцитовыми натеками. В этом же зале, в раскопах I и II, в слое с угольками и кусочками охры, были найдены отщепы известняка, что указывает, по мнению В.Т.Петрина, на взаимосвязь сколов и рисунков в пещерном святилище. Причем он полагал, что обкалывание стен являлось неким обрядом, связанным с культом камня [ Петрин , 1992, с. 79–80].

В пещере Мурадымовская-2 Кугарчинского района Башкортостана, в шурфе 1, рядом с рисунками мезолитического возраста, в отложениях эпохи верхнего палеолита, были обнаружены нуклеус и сколы из известняка [ Котов и др., 2010, с. 226]. Сколы из известняка зафиксированы в двух из пяти культурных слоев эпохи верхнего палеолита, в шурфе 2, перед входом в эту же пещеру [ Котов , 2015, с. 16–19].

В пещере Жемчужная, расположенной вблизи пещеры Шульган-Таш в Бурзянском районе Республики Башкортостан, в отложениях финала верхнего неоплейстоцена – начала голоцена, были найдены многочисленные сколы кальцита, известняка, фрагменты кальцитовых натеков и орудия из известняка [ Румянцев , 2016, с. 138–148].

Таблица 1

Результаты радиоуглеродного датирования четвертого слоя пещеры Балатукай

|

Горизонт |

Материал |

С14 дата |

Калиброванная дата |

Стратиграфическ ий горизонт |

|

6–7 |

Кости крупных млекопитающих |

11900 ± 130 л.н. СОАН-7271 |

1σ: 11967 – 11675 BC 2σ: 12074 – 11496 BC |

Средний дриас |

|

8–9 |

Кости крупных млекопитающих |

13770 ± 220 л.н., СОАН-7272 |

1σ: 14683 – 14206 BC 2σ: 14928 – 14014 BC |

Вепсовская стадия |

|

10–13 |

Кости мелких млекопитающих |

13450 ± 120 л.н. Ki-14960 |

1σ: 14500 - 13900 BC 2σ: 14900 - 13400 BC |

Вепсовская стадия |

Таблица 2

Видовой состав и распределение видов по ландшафтно-биотопическим группам из плейстоценового слоя пещеры Балатукай, экз.

|

Ландшафтно-биотопическая группа |

Горизонты |

Виды |

||

|

5 – 7 1 |

8 – 13 |

|||

|

Крупные млекопитающие |

||||

|

Открытые |

25 |

76 |

Сурок, песец, корсак, лошадь, бизон, сайга |

|

|

Открытые и полуоткрытые |

10 |

18 |

степной хорь, благородный олень, северный олень, носорог, медведь бурый |

|

|

Полизональные |

139 |

359 |

Заяц, лисица, ласка, горностай |

|

|

Мелкие млекопитающие |

||||

|

Открытые |

91 |

199 |

Пищуха, суслик, тушканчик, слепушонка, хомячки, пеструшки, копытный лемминг |

|

|

Полуоткрытые |

0 |

2 |

Хомяк |

|

|

Закрытые |

2 |

7 |

Лесная мышь, лесные полевки, темная полевка |

|

|

Околоводные |

2 |

2 |

Водяная полевка, полевка-экономка |

|

|

Птицы |

||||

|

Открытые и полуоткрытые |

333 |

67 |

Лунь, пустельга, сокол, куропатка, коростель, турухтан, болотная сова, черный жаворонок, белозобый дрозд, чечевица, сорока |

|

|

Закрытые и полузакрытые |

49 |

148 |

Канюк, тетерев, глухарь, рябчик, вальдшнеп, неясыть, свиристель, рябинник, деряба, певчий дрозд, сойка |

|

|

Околоводные и полизональные |

12 |

4 |

Поганка, кряква, чирок, гоголь, песочник, кулик, чайка, галка |

|

Из обзора видно, что традиция расщепления известняка и кальцита с ритуальными или утилитарными целями имела широкое распространение на Южном Урале в финале верхнего палеолита, и она заслуживает специального изучения.

Таким образом, в регионе имеется семь пещерных памятников, содержащих изделия из известняка, что позволяет говорить о существовании определенной традиции использования этого специфического сырья. То, что пять памятников являются культовыми и о сакральном происхождении указанных коллекций свидетельствуют их характеристики, дает возможность сделать вывод о символической природе раскалывания известняка и кальцита, связанного с культовым отношением как к пещерам, так и к камню в целом. На примере пещеры Балатукай мы видим, что охотники в верхнем палеолите широко использовали для производства заготовок и орудий пещерный известняк в условиях дефицита кремнистых пород, что должно было повышать их мобильность. Возможно, использование известняка являлось местной традицией населявших горные районы Южного Урала охотников в финале верхнего палеолита. Предположительно, истоком этой традиции являлось культовое раскалывание известняка и кальцита в ходе различных ритуалов в пещере Шульган-Таш, а также использование «пещерного камня» в качестве сырья для изготовления орудий в ходе обрядов посвящения, предполагающих долговременную изоляцию от внешнего мира молодых людей [Котов, 2010, с. 77; 2011, с. 161; 2014].

Рис. 1. Карта пещерных палеолитических памятников с массовой долей изделий из известняка и кальцита на Южном Урале: 1 – Игнатиевская (Ямазы-Таш); 2 – Заповедная; 3 – Жемчужная; 4 – Шульган-Таш (Каповая);

5 – Балатукай; 6 – Максютовский грот; 7 – Байсланташ (Акбутинская); 8 – Иманай (Барсучья Нора);

9 – Мурадымовская 2 (Старомурадымовская)

Рис. 2. Местонахождение пещер в Бурзянском районе в ГПЗ «Шульган-Таш»: 1– Балатукай, 2 – Кульюрт-Тамак (Космонавтов), 3 – Жемчужная; 4 – Шульган-Таш (Каповая), 5 – Куаламат

" I

Рис. 3. Пещера Балатукай. Профиль и план входного грота (по Котову, 2004)

60 см

План 9 горизонта шурфа

60см

Разрез северной стенки шурфа пФ

Рис. 4. Пещера Балатукай. А - план 9-го горизонта шурфа 2004 г. Б – Разрез северной стенки шурфа. Условные обозначения: 1 – серая пылеватая супесь, 2 – светло-серая пылеватая супесь, 3 – очажная прослойка, 4 – светло-серая пылеватая супесь со щебенкой, 5 – серовато-коричневая супесь с мелкой окатанной щебенкой, 6 – скала, 7 – камень, 8 – место взятия образцов для СП анализа

Рис. 5. Пещера Балатукай. Каменные и костяное орудия: 1, 4 – отщепы с ретушированными ударными площадками, 2 – костяное острие-проколка, 3 – резец тройной, 5 – пластина, 6 – отщеп с ретушью, 7 – резец латеральный на пластине, 8 – резчик двойной, 9 – отщеп, 10, 11 – нуклеусы. Сырье: 1, 4–11– известняк, 3 –

яшма, 2 – кость. Нахождение по условным горизонтам: 4, 5, 6, 10 – горизонт 5; 1, 8. 3; 11. 4; 2. 9; 5, 10 – подъемный материал.

Список литературы Использование известнякового сырья в верхнем палеолите Урала (по материалам стоянки в пещере Балатукай)

- Котов В.Г. Научный отчет о разведочном обследовании в Баймакском, Бурзянском, Мелеузовском и Кугарчинском районах Республики Башкортостан в 2003 г.//Научный архив ИА РАН

- Котов В.Г. Научный отчет о разведочных археологических исследованиях в Баймакском и Бурзянском районах Республики Башкортостан в 2004 г.//Научный архив ИА РАН

- Котов В.Г. Научный отчет о разведочных исследованиях в горной части Бурзянского, Кугарчинского и Мелеузовского районов Республики Башкортостан в 2011-2012 гг.//Научный архив ИА РАН

- Румянцев М.М. Научный отчет о разведочных археологических исследованиях в Бурзянском, Абзелиловском и Салаватском районах Республики Башкортостан в 2013 г. по Открытому листу № 482 от 13.06.2013 г.//Научный архив ИА РАН

- Шокуров А.П. Научный отчет об археологической экспедиции в Белорецком, Бурзянском и Бакалинском районах БАССР в 1961 г.//Архив УНЦ РАН. Ф. 3. Оп. 2. Ед. хр. 545

- Археологическая карта Башкирии. М.: Наука, 1976. 263 с

- Житенев В.С., Пахунов А.С., Маргарян А., Солдатова Т.Е. Радиоуглеродные даты верхнепалеолитических слоев Каповой пещеры (Южный Урал)//Российская археология. 2015. № 4. С. 5-15

- Историческая экология животных гор Южного Урала/Н.Г. Смирнов, В.Н. Большаков, П.А. Косинцев и др. Свердловск: Изд -во УрО АН СССР, 1990. 245 с

- Котов В.Г. Святилище в пещере Шульган -Таш и мифология Южного Урала//Проблемы первобытной культуры. Уфа: Гилем, 2001. С. 54-79

- Котов В.Г. Феномен пещеры Шульган -Таш (Каповой)//Культурное наследие Южного Урала как инновационный ресурс. Матер. Всерос. науч. -практ. конф. "Природное и культурное наследие Южного Урала как инновационный ресурс". 27 -29 октября 2009 г. Уфа: Изд -во ИИЯЛ УНЦ РАН, 2010. С. 43-69.

- Котов В.Г. Некоторые итоги изучения пещеры Шульган -Таш (Каповой)//Тр. III (XIX) Всерос. археол. съезда. СПб.; М.; Великий Новгород, 2011. Т. I. С. 159-161

- Котов В.Г. Палеолитическое святилище в пещере Заповедная на Южном Урале//Российская археология. 2012. № 2. С. 15-23

- Котов В.Г. Исследования многослойной палеолитической стоянки в пещере Шульган -Таш (Каповой)//Проблемы археологии эпохи камня: к 70 -летию В.И. Беляевой: Сб. науч. ст. СПб.: Изд -во С. -Петерб. гос. ун -та, 2014. (Тр. ист. фак -та С. -Петерб. гос. ун -та. Т.18.). С. 120-141

- Котов В.Г., Ляхницкий Ю.С., Пиотровский Ю.Ю. Методика нанесения и состав красочного слоя рисунков пещеры Шульган -Таш (Каповой)//Уфимский археологический вестник. 2004. Вып. 5. С. 65-71

- Котов В.Г., Резников Е.Д., Румянцев М.М., Гимранов Д.О. Комплексные исследования пещер на территории Природного парка "Мурадымовское ущелье" в 2009 г.//Культурное наследие Южного Урала как инновационный ресурс: Матер. Всерос. науч. -практ. конф. "Природное и культурное наследие Южного Урала как инновационный ресурс". Уфа: Изд -во ИИЯЛ УНЦ РАН, 2010. С. 221-235.

- Млекопитающие России: систематико -географический справочник/А.В. Абрамов, Н.И. Абрамсон, А.А. Банникова и др. М.: Т -во науч. изданий КМК, 2012. 604 с

- Петрин В.Т. Палеолитическое святилище в Игнатиевской пещере на Южном Урале/отв. ред. А.П.Деревянко. Новосибирск: Наука, 1992. 207 с

- Рябицев В. К. Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири. Екатеринбург: Изд -во Урал. ун -та, 2001. 607 с

- Савельев Н.С. Поселенческие памятники кочевников скифо -сарматского врмени в южной части горно -лесной зоны Южного Урала//Уфимский археологический вестник. 2015. Вып. 15. С. 62 -84

- Kosintsev P.A., Bachura O.P. Late Pleistocene and Holocene mammal fauna of the Southern Urals//Quaternary International. 2013. 284. Р.161 -170

- Ščelinskij V.E., Širokov V.N. Höhlenmalerei im Ural. Kapova und Ignatievka. Die altsteinzeitlichen Bilderhöhlen im südlichen Ural. Jan Thorbecke Verlag. 1999. 171 S