Использование электрофореза запасных белков для селекции яровой тритикале

Автор: Ярова Эльзана Тимуровна, Тоболова Галина Васильевна

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 5, 2021 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - анализ данных по использованию метода электрофореза запасных белков для селекции яровой тритикале. Тритикале - пшенично-ржаной гибрид. Культура сочетает в себе признаки двух культур: урожайность, устойчивость к болезням, неприхотливость, скороспелость и т. д. Недостатком тритикале является высокий процент перекрестного опыления, а, следовательно, и щуплость зерновки, низкая фертильность, отсутствие широкой адаптации. В результате в посевах тритикале может происходить расщепление, появление анеуплоидов и гибридов, возврат к исходным формам. Особую значимость на разных этапах селекционного процесса приобретают биохимические, микробиологические и биотехнологические методы, в том числе электрофорез запасных белков - проламинов. Электрофорез - это метод, который широко используется для разделения заряженных частиц под влиянием электрического поля. В результате получается спектр полос, которые несут информацию о компонентном составе исследуемых белков. В анализе тритикале метод электрофореза позволяет четко определять сортовую принадлежность и чистоту семян. Метод хорошо отработан и экономически доступен для использования, в связи с чем широко применяется в селекционных организациях и семеноводческих хозяйствах. С помощью метода электрофореза были созданы сорта яровой тритикале Золотой Гребешок, Скорый и Скорый 2. Также электрофоретический анализ позволил определить подлинность и сортовую чистоту семян тритикале, что дало возможность своевременно выявить механическое и биологическое засорения. Электрофоретический анализ может использоваться при оценке исходного материала для скрещиваний и позволяет ускорить создание новых сортов с определенным комплексом признаков и свойств, необходимых для конкретной природно-климатической зоны, а также для поддержания генетической стабильности сортов яровой тритикале и своевременного выявления механического и биологического засорения в процессе возделывания.

Тритикале, электрофорез, запасные белки, проламины, селекция, гибрид, электрофоретический спектр

Короткий адрес: https://sciup.org/140256942

IDR: 140256942 | УДК: 633.19:581.19 | DOI: 10.36718/1819-4036-2021-5-96-102

Текст научной статьи Использование электрофореза запасных белков для селекции яровой тритикале

Введение. Тритикале ( * Triticosecale Wittm.) -аллополиплоид пшеницы с рожью с большим генетическим потенциалом. Наиболее распространены возделываемые гексаплоидные формы тритикале (sp. Triticosecale derzhavinii Kurk. Et Filat.) с цитоплазмой пшеничного типа (spp. Triticale Tscherm., T/AABBRR, 2n = 6x = 42), представленные современными коммерческими сортами с растущим ареалом, объемами и направлениями производства [1, 2].

Тритикале впервые была описана в 1876 г. английским ботаником С.А. Вильсоном. Пшенично-ржаной гибрид был получен, когда автор изучал биологию опыления пшеницы и ржи. Позже в США Е.С. Карменом были также синтезированы пшенично-ржаные гибриды. В 1988 г. В. Римпау впервые синтезировал плодовитый амфиплоид пшеницы и ржи. Е. Чермак также был одним из первых селекционеров, изучающих гибрид пшеницы и ржи [3].

Содействие геномов двух культур – пшеницы и ржи соединяет в тритикале ценные признаки родителей, что дает возможность получать более высокую урожайность, устойчивость к болезням, неприхотливость, стрессоустойчивость и качество зерна [4–6].

Одной из серьезных проблем тритикале является высокий процент перекрестного опыления. Как известно, пшеница является самоопыляющейся культурой, а рожь – перекрестноопы-ляющейся. Гексаплоидные тритикале получили два субгенома пшеницы (ААВВ) и один ржи (RR). В связи с этим тритикале является самоопыляющейся культурой со способностью к перекрестному опылению. При этом вероятность спонтанного перекрестного опыления тритикале оценивают в пределах от 1 до 20 %, в то время как у пшеницы – только до 2 % [7–9]. Следствием перекрестного опыления является щуплость зерновки, низкая фертильность, отсутствие широкой адаптации, что приводит к расщеплению, появлению анеуплоидов и гибридов, возврат к исходным формам. Решение этих проблем невозможно без использования в селекции достижений генетики, молекулярной биологии, физиологии [10].

Особую значимость на разных этапах селекционного процесса приобретает электрофорез запасных белков – проламинов [11]. Высокий полиморфизм, хорошая изученность генетического контроля проламинов дают возможность использовать электрофоретические спектры для маркирования отдельных генотипов, изучения внутрипопуляционной структуры, геномного и хромосомного анализа тритикале [12, 13].

Цель исследования: анализ данных по использованию метода электрофореза запасных белков для селекции яровой тритикале.

Результаты исследования. В 1925 г. Тизелиус впервые использовал метод электрофореза. Эксперименты проводились в растворе (электрофорез в свободной жидкости), что делало разделение трудным для наблюдения. В 1950 г. были введены поддерживающие среды, и с тех пор метод электрофореза стал широко использоваться учеными.

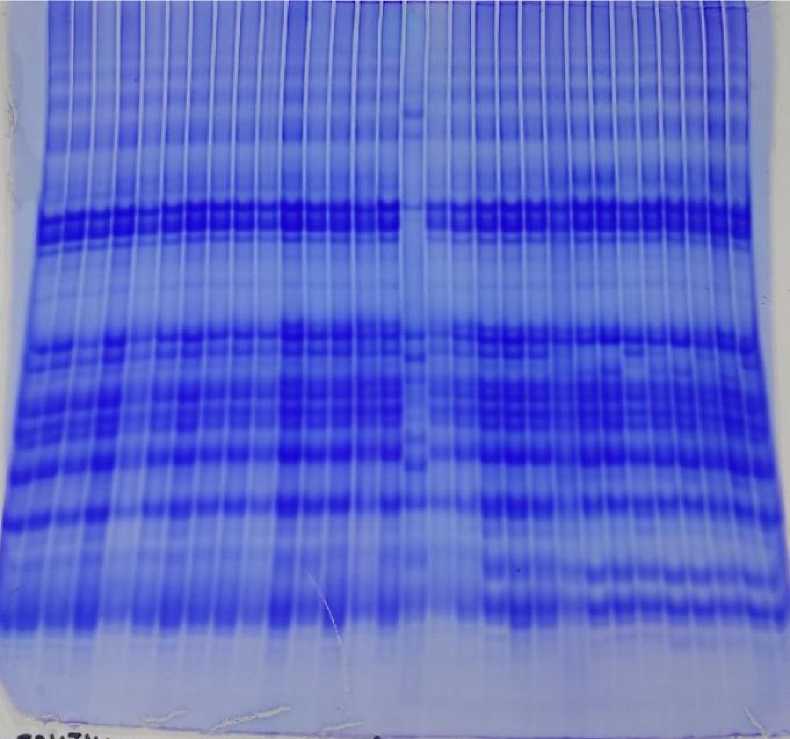

Электрофорез – это метод, который широко используется для разделения заряженных частиц под влиянием электрического поля. Разделение белков происходит под влиянием постоянного тока на молекулярном «сите», роль которого выполняют гелевые носители. При этом белки мигрируют от одного полюса к другому с различ- ной скоростью, определяемой зарядом и размером молекулы. После разделения белков проводятся их фиксация и окрашивание. В результате получается спектр полос, которые несут информацию о компонентном составе исследуемых белков (рис.) [14].

Электрофоретический спектр представляет собой совокупность мономорфных (одинаковых для всех представителей вида) и полиморфных белков, с которыми связана внутривидовая генетическая изменчивость.

В 1972 г. ученые А.А. Созинов и Ф.А. Попе-реля предложили использовать электрофоретические спектры проламинов для идентификации сортов и исследования их гетерогенности. В основу их подхода к проблеме идентификации и регистрации сортов и генотипов положено изучение не отдельных компонентов на геле в независимости от их генетического контроля, а блок компонентов – продукт кластера генов.

Электрофореграмма яровой тритикале на примере сорта Соловей Харьковский

Оценка сортовой чистоты и сортовой принадлежности путем апробации и грунтового контроля не всегда может быть гарантированной, так как основывается лишь на морфологических признаках. В связи с этим в 2004 г. в Федеральном законе «О семеноводстве» (ст. 26) наряду с апробацией и грунтовым контролем посевов был введен лабораторный контроль сортовой чистоты и сортового соответствия элитных и репродукционных семян. Отечественные разработки по электрофорезу белков были собраны в единую методику проведения сортового контроля по группам сельскохозяйственных растений.

В анализе тритикале метод электрофореза позволяет четко определять сортовую принадлежность и чистоту семян. Метод хорошо отработан и экономически доступен для использования, в связи с чем широко применяется в селекционных организациях и семеноводческих хозяйствах. Примером использования электрофоретических спектров в качестве маркеров является создание сортов яровой тритикале Скорый и Скорый 2 из выделенных скороспелых линий Tcl 216-84-01 и Tcl 216-75-01 яровой гек-саплоидной тритикале PCHL Tcl 216 мексиканского происхождения [12].

Электрофоретический анализ по спектру глиадина и паспортизация сортов в виде «белковых формул» является эффективным методом проверки подлинности и сортовой чистоты. В исследованиях Т.И. Пеневой с соавторами методом электрофореза были проанализированы зерновки 5 сортов озимой тритикале. В результате исследований было выявлено, что сорт Консул на 95 % соответствовал оригиналу, сорт Михась (III репродукция) – на 27 %, а сорт Корнет полностью отличался от оригинала [15].

Сорт яровой тритикале Золотой Гребешок был создан из исходной мексиканской популяции Merino/Jeo/Zebra с помощью использования электрофоретических спектров проламина в качестве маркеров генотипов. Основу данного сорта составили генотипы, которые были маркированы спектрами глиадина III и IV типов с низкой частотой встречаемости в мексиканской популяции. Их увеличение до 85 % является «белковым паспортом» сорта Золотой Гребешок [16].

В настоящее время выполнен анализ генетического разнообразия по спектрам глиадина пшеницы и секалина ржи [17–19]. Известно, что спектр глиадина тритикале контролируется первой и шестой группами гомеологичных хромосом геномов пшеницы и хромосомой 1R ржи.

В исследованиях М.М. Копусь и соавторов было выявлено, что белки зерна ржи и тритикале являются биохимически неоднородными (гетерогенными). Ученые обнаружили в тритикале обязательное присутствие ржаной транслокации 1BL/1RS, причем локус 1RS может быть представлен множественным аллелизмом [20].

Исследования по изучению характера наследования компонентного состава глиадина показали, что в α-зоне тритикале наследуются пшеничные компоненты, ржаные компоненты представлены в β- и ω-зонах. Исследования показали, что компонент α6 маркирует длинное плечо хромосомы 6D; ω89 –1D; ω6γ4 –1 BS. Стало известно, что триплет ω234 является общим для всех представителей рода Secale и свидетельствуют о короткостебельности. Было выявлено, что компоненты ω-зоны, которые свидетельствуют об экспрессии хромосомы 1R, могут являться признаком устойчивости к болезням. Компонент ω234 иногда обозначается как блок GLD1BS, кодируемый сложным поли-генным локусом Sec1 [21, 22].

Исследования электрофоретического спектра проламинов тритикале велись в Казахском НИИ земледелия и растениеводства. Ими был разработан каталог генофонда тритикале, в котором приведены спектры проламинов и белковые формулы 118 коллекционных образцов и перспективных линий озимого и 47 коллекционных образцов ярового тритикале. В работах Р.А. Ура-залиева, К.М. Булатовой и соавторов белковые формулы составлены по относительной электрофоретической подвижности индивидуальных компонентов в спектре [23].

Заключение. Проделана огромная работа по изучению проламинов зерна яровой тритикале, которая позволила ускорить создание новых сортов яровой тритикале и выделить необходимые признаки и свойства, адаптированные для конкретной природно-климатической зоны. С помощью метода электрофореза были созданы сорта яровой тритикале Золотой Гребешок, Скорый и Скорый 2. Также электрофоретический анализ позволил определить подлинность и сортовую чистоту семян тритикале, что дало возможность своевременно выявить механическое и биологи- ческое засорения. Таким образом, электрофорез проламинов тритикале может успешно применяться в селекционном процессе при оценке исходного материала, а также позволит ускорить создание новых сортов.

Список литературы Использование электрофореза запасных белков для селекции яровой тритикале

- Гордей И.А., Гриб С.И., Люсиков О.М. Создание секалотритикум (xSecalotiiticum, S/RRAABB, 2N=6X=42) - ржано-пшеничных амфидиплоидов с цитоплазмой ржи // Роль тритикале в стабилизации производства зерна, кормов и технологии их использования: мат-лы междунар. науч.-практ. конф. (7-8 июня 2016 г.). Ч. 1. Ростов н/Д., 2016. С. 6-16.

- Жербак Э.А., Груздев Л.Г. Особенности белкового 146 комплекса трехвидовой Triticale // Цитология и генетика. 1981. Т. 9, № 5. С. 453-455.

- Худенко М.А. Сравнительная характеристика образцов яровой тритикале коллекции ВИР в условиях Красноярской лесостепи: дис. ... канд. с.-х. наук. Красноярск, 2014. 168 с.

- Иваненко А.С. Показатели качества зерна у сортов яровой тритикале // Агропродовольственная политика России. 2017. № 10 (70). С. 135-137.

- Казак А.А., Логинов Ю.П. Агрофизиологиче-ское изучение сортов яровой тритикале в условиях северной лесостепи Тюменской области // Агропродовольственная политика России. Тюмень, 2014. № 11 (35). С. 55-58.

- Ковтуненко В.Я., Панченко В.В., Кал-мыш А.П. Селекция и достижения по тритикале в НЦЗ им. П.П. Лукьяненко // Наследие академика Н.В. Цицина. Современное состояние и перспективы развития: сб. ст. Всерос. науч. конф. с междунар. участием, посвящ. 120-летию Н.В. Цицина (Москва, 911 июля 2019 г.). М: Изд-во ГБС РАН, 2019. С. 56-58.

- Степочкин П.И. Изучение межфазного периода «всходы-колошение» у яровых тритикале в условиях Приобья Западной Сибири // Генофонд и селекция растений: мат-лы IV Междунар. науч.-практ. конф. (4-6 апреля 2018 г., Новосибирск, Россия). Новосибирск: Изд-во ИЦиГ СО РАН, 2018. С. 334-337.

- Грабовец А.И. Селекция тритикале на Дону // Тритикале: мат-лы междунар. науч.-практ. конф. «Тритикале и стабилизация производства зерна, кормов и продуктов их переработки» (7 июня 2018 г.). Ростов н/Д., 2018. С. 7-22.

- Боровик А.Н., Беспалова Л.А., Мирошниченко Т.Ю., Агаев Р.А. Шарозерная тритикале (Triticale sphaerococcum) как новый этап использования возможностей межвидовой гибридизации в формообразовании культурных злаков // Наследие академика Н.В. Ци-цина. Современное состояние и перспективы развития: сб. ст. всерос. науч. конф. с междунар. участием, посвящ. 120-летию Н.В. Цицина (Москва, 9-11 июля 2019 г.). М: Изд-во ГБС РАН, 2019. С. 56-58.

- Булатова К.М. Белковые маркеры в селекции и семеноводстве пшеницы. Алматы, 2017. 128 с.

- Любимова А.В., Ярова Э.Т., Еремин Д.И. Компонентный состав глиадина коллекции яровой тритикале (xTriticosecale Wittm.) / Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2018. № 3 (71). С. 66-69.

- Пенева Т.И., Мережко А.Ф., Керв Ю.А. Паспортизация образца гексаплоидной яровой тритикале PCHL TcI 216 (Мексика) и выделенных из него доноров скороспелости Скорый и Скорый 2 по спектрам глиадина // Аграрная Россия. 2011. № 2. С. 2-5.

- Ториков В.Е., Шпилев Н.С., Клименков Ф.И. Использование электрофоретических методов для идентификации сортов зерновых культур // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2019. № 2. С. 5-12

- Тоболова Г.В., Любимова А.В. Использование биохимических методов в селекции и семеноводстве / Современные научно-практические решения в АПК: сб. ст. всерос. науч.-практ. конф. Тюмень, 2017. С. 760-764.

- Пенева Т.Т, Клименков Ф.И., Клименко-ва И.Н. Паспортизация сортов тритикале как инструмент сохранения оригинального генофонда в процессе семеноводства // Аграрная Россия. 2020. № 9. С. 17-21.

- Пенева Т.И., Мережко А.Ф., Конарев А.В. Динамика состава глиадиновых биотипов в процессе создания сорта яровой тритикале Золотой Гребешок // Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук. 2009. № 1. С. 3-5.

- Драгович А.Ю., Фисенко А.В., Митрофанова О.П. Генетическое разнообразие местных сортов мягкой пшеницы Triticum aestivum L. по генам запасных белков (глиадинов) // Тр. по прикладной ботанике, генетике и селекции. 2009. Т. 166. С. 75-81.

- Пенева Т.И., Хмыль Т.О., Конарев В.Г. Генетический контроль секалинов и структура се-калинкодирующих локусов ржи // Тез. докл. II съезда Вавиловского общества генетиков и селекционеров. СПб., 2000. С. 121.

- Гордей И.А., Люсиков О.М., Гордей И.С. и др. Методология создания тритикале с цитоплазмой ржи - секалотритикум (tSECALOTRITICUM, RRAABB, 2N = 6X = 42) // Мат-лы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 90-летию со дня основания РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию». Минск, 2019. С. 228-230.

- Копусь М.М., Игнатьева Н.Г., Сарычева Н.И., Дорохова Д.П. Проламины зерна пшеницы, ржи и тритикале от биохимической гетерогенности к генетическому полиморфизму // Роль тритикале в стабилизации производства зерна, кормов и технологии их использования: мат-лы междунар. науч.-практ. конф. (7-8 июня 2016 г.). Ч. 1. Ростов н/Д., 2016. С. 16-26.

- Пенева Т.И, Мартыненко Н.М., Кудрявцева Е.Ю. Анализ по спектрам глиадина генетической структуры устойчивых к бурой ржавчине образцов тритикале из коллекции ВИР // Биотехнология и селекция растений. 2019. Т. 2. № 2. С. 6-13.

- Иванистов А.Н., Таранова И.Н. Электро-форетический анализ запасных белков гибридных зерен образцов тритикале селекционного питомника второго года // Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. 2014. № 2. С. 74-78.

- Каталог генофонда тритикале. Идентификация по электрофоретическим спектрам про-ламинов. Алматы: Асыл ютап, 2014. 34 с.