Использование катодолюминесцентных источников света для тепличных хозяйств

Автор: Аунг Ч.М., Шешин Е.П., Хтуе Й.М.

Журнал: Труды Московского физико-технического института @trudy-mipt

Рубрика: Физика

Статья в выпуске: 2 (50) т.13, 2021 года.

Бесплатный доступ

В данной статье представлен обзор конструкции и технологии различных типов источников света, которые могут быть полезны в сельском хозяйстве для освещения растений. Описано несколько примеров источников света, используемых для выращивания рассады, повышения урожайности овощных и садовых культур, из которых катодолюминесцентные источники света с автокатодом на основе углеродных наноструктурированных материалов могут обладать широким спектральным диапазоном, пригодным для тепличных хозяйств различного назначения. Рассмотрены основные факторы, определяющие интенсивность излучения катодолюминофоров, а также способы повышения яркости автоэмиссионных источников света.

Автоэлектронная эмиссия, катодолюминофор, излучение, лампа

Короткий адрес: https://sciup.org/142231486

IDR: 142231486 | УДК: 537.533.2 | DOI: 10.53815/20726759_2021_13_2_5

Текст научной статьи Использование катодолюминесцентных источников света для тепличных хозяйств

Солнечный свет выступает в качестве основного абиотического фактора, который существенным образом влияет на такие характеристики, как жизнедеятельность, урожайность и продуктивность растений. В природных условиях растениям не свойственно испытывать дефицит солнечного света, однако при выращивании в условиях закрытых помещений, теплиц, растения испытывают недостаток солнечного света, что негативно сказывается на. основных процессах, протекающих в растении, вплоть до полной остановки роста и развития. Нужно учитывать, что в отдельных зонах, например, при выращивании растений в условиях Севера, им также может не хватать солнечного света. Поэтому растение нуждается в искусственном освещении. Все это указывает на необходимость детального изучения особенностей влияния солнечного света на продуктивность сельскохозяйственных растений и их основные характеристики.

В качестве важного фактора, при помощи которого можно обеспечить контроль за состоянием растений, может выступать спектральное качество света, а также его интенсивность и продолжительность. В контролируемых условиях эти факторы могут выступать в качестве важного фактора оптимизации роста и развития растений, увеличения урожая и биомассы. Нужно понимать, что важную роль играет именно состав и основные характеристики света, поскольку просто обеспечить растению яркое освещение - это неправильный подход, который не принесет ожидаемых результатов. Это обусловлено тем, что процесс фотосинтеза происходит под действием определенного светового спектра, под воздействием световых волн строго определенной длины волны. Искусственный свет должен быть максимально приближен к солнечному свету, поскольку фотосинтез происходит именно в условиях солнечного излучения [1]. Воздействие света определенной длины волны - важнейший фактор, от которого во многом зависит жизнедеятельность, урожайность растения, и другие базовые характеристики. Для каждой конкретной культуры нужно обеспечить оптимальную длину волны, что позволит добиться контролируемых результатов. Также важно контролировать и другие показатели, например микроклимат (температура, влажность). Из световых характеристик наиболее значимыми являются спектральный состав и продолжительность светового излучения. Все эти характеристики должны быть максимально адаптированы под потребности каждого отдельного растения [2].

Как правило, при выращивании растений, предпочтение отдается естественному освещению, поскольку это наиболее экономный и рациональный вариант. Однако при условии круглогодичного выращивания растений искусственное освещение является обязательным условием успешного выращивания растительной биомассы. Дополнительное освещение требуется в условиях укороченного светового дня, а также при пребывании в закрытых помещениях. Увеличение производства сельскохозяйственной продукции также возможно только при условии использования дополнительного освещения. При этом целесообразно использовать технологии, которые позволят максимально экономить энергию и ресурсы. Применение излучения в условиях выращивания светокультур предъявляет различного рода требования к источникам освещения, что неизбежно отражается на энергетических и материальных ресурсах. Как показывает практика, основные ресурсы тратятся на то, чтобы создать растению условия, в которых будет эффективно протекать фотосинтез [3].

2. Влияние света на рост растений

Ряд исследований, посвященных изучению особенностей влияния различных источников света на растения, показывает, что наиболее рациональным и эффективным является использование света, спектральные характеристики которого обеспечивают наиболее интенсивное протекание фотосинтетических реакций. Спектральные характеристики, находящиеся в области фотосинтетически активной радиации, соответствуют длине волны 380-720 нм. При этом обращает на себя внимание тот факт, что эти характеристики максимально близки к показателям солнечного света.

Наиболее простым объектом для исследования влияния световых характеристик является картофель. Так, высокой ценностью обладают такие сорта картофеля, как Solanum tuberosum [4]. Это уникальная продовольственная и техническая культура, поэтому многие исследователи стремятся повысить ее производительность и урожайность. Так, проводились многочисленные исследования, направленные на поиск оптимальной длины волны, которая позволит повысить урожайность и продуктивность данного вида. Многочисленные исследования проводятся на быстрорастущих растениях-регенерантах картофеля. Они культивировались в условиях in vitro [5-9]. Облучение проводили с использованием светодиодного излучения низкого уровня энергетичности. При этом максимальная длина волны достигала 625 нм. Это позволило увеличить скорость роста растений. Так, в эксперименте удалось получить микроклоны данного сорта картофеля, высота которых была на 15% выше по сравнению с аналогичными сортами контрольной группы. Также отмечалось достоверно значимое увеличение скорости роста данных сортов картофеля [10-12].

В большинстве случаев существующие источники искусственного излучения не позволяют воспроизвести свет в том диапазоне, который будет максимально соответствовать фотосинтетически активной зоне. Лишь некоторые источники способны генерировать свет в диапазоне, близком к фотосинтетически активной радиации. Соответственно, в этих условиях отмечается максимальная активность фотосинтеза, что влечет за собой рост биомассы и увеличение продуктивности [13].

Многочисленные исследования последних лет посвящены именно изучению сочетанного воздействия синего и красного спектра. Основное внимание уделялось изучению того, какое воздействие оказывает сочетанное синее и красное излучение на процессы роста растения, на интенсивность метаболизма, а также на фотосинтетические процессы, происходящие в листьях. Во многих экспериментах было показано, что если добавить изучаемым спектрам также зеленый спектр, существенно повышается эффективность такого облучения. Положительный эффект выражается в том, что происходит существенное ускорение фотосинтетических процессов, а также существенно увеличивается продукция основных веществ [14-16].

Полученные результаты позволяют сформулировать вывод о том, что различный состав спектрального света оказывает различное воздействие на активность фиотосинтетических процессов. Основное воздействие отражается на активности световых и темновых реакций. Обращает на себя внимание тот факт, что при естественной концентрации углекислого газа скорость первичных реакций фотосинтеза достоверно не изменялась. При этом происходили модификационные процессы в фотосинтетическом аппарате растения. В первую очередь резко изменялась функциональная активность фотосинтетического аппарата. Повышение концентрации углекислого газа приводило к тому, что скорость фотосинтеза снижалась. Достигалось это в первую очередь за счет ограничения темновой фазы фотосинтеза [17-18]. Также наблюдается воздействие спектральных характеристик света на процессы размножения растений [19-20].

Было показано, что наряду с типом и спектром излучения, важным морфогенетическим фактором является интенсивность света. От интенсивности света зависит в первую очередь скорость ростовых процессов [21]. Влияние света на размножение и развитие растений достаточно неоднородно. Известно о том, что под воздействием света повышается скорость прорастания семян, увеличивается растяжение и площадь поверхности листа. Вместе с тем наблюдается ингибирование скорости роста стебля, наблюдается фототропизм и другие реакции.

Для дальнейшего и всестороннего исследования механизмов воздействия искусственного света на растения-регенеранты необходимо проводить дальнейшее исследование взаимосвязи между основными физиологическими процессами и основными характеристиками используемого света. Первостепенную значимость имеет исследование особенностей фотосинтетического аппарата и специфики его реакции на лампы различного типа, спектра, интенсивности [22].

3. Типы ламп для искусственного освещения и их анализ3.1. Светильники

В сельском хозяйстве применяются различные светильники. Так, они предназначены для использования в небольших по площади и объему помещениях, теплицах. Чаще всего используются электрические светильники, которые представляют собой осветительные приборы, оснащенные источником света и осветительной арматурой [23-24]. Светильники используют для освещения отдельных объектов, которые расположены на расстоянии не более 20-30 метров от источника света. При выборе светильника нужно учитывать ряд факторов, в том числе характеристики окружающей среды. Важно, чтобы светильники были экономичными, безопасными и долговечными. К примеру, с осторожностью нужно применять светильники в помещениях с высоким риском пожаров, взрывов. Тогда как при- менение светильников в сухих, незапыленных помещениях, где нет опасности взрыва горючих веществ, вполне оправданно и безопасно. Светильники отличаются в первую очередь характером светораспределения. Также есть определенные отличия в целевом назначении и способе установки. При оборудовании рабочего освещения в теплице необходимо следить за тем, чтобы все токоприемники включались одновременно [25-27].

3.2. Лампы накаливания

Основной принцип работы таких ламп - температурное излучение. В качестве нити накала используется спираль, изгоовленная из тугоплавкого металла. Чаще всего используется вольфрам. Нити накала бывают различными. Чаще всего используется односпиральная, реже - многоспиральная. Некоторые лампы наполнены специальными газами, такими как аргон, азот, криптон. Средние показатели температуры накала нити колеблятся в пределах от 2600 до 3000 К.

Вольфрамовая спираль, помещенная в колбу, из которой откачан воздух, разогревается под действием электрического тока. За более чем 120-летнюю историю ламп накаливания (ЛН) их было создано огромное множество - от миниатюрных ламп для карманного фонарика до киловаттных прожекторных. Типичная для ЛН световая отдача 10-15 Лм/В.

ЛН в большей степени нагреватели, чем осветители: львиная доля электроэнергии, питающей нить накала, превращается не в свет, а в тепло. В связи с этим сплошной спектр лампы накаливания имеет максимум в инфракрасной области и плавно спадает с уменьшением длины волны. Такой спектр определяет теплый тон излучения (Тцв = 2400 — 2700 К) при отличной цветопередаче.

3.3. Люминесцентные лампы

Люминесцентные лампы находят широкое применение в сельском хозяйстве, используются для освещения растений. Часто люминесцентные лампы используют для выращивания рассады, для увеличения продуктивности овощных и садовых культур. За счет применения люминесцентных ламп удается повысить выход биомассы растения, что достигается за счет стимуляции как надземной, так и подземной части растения. Многие типы люминесцентных ламп используются в зернохранилищах и овощехранилищах, поскольку известно, что при хранении зерна и овощей под влиянием люминесцентных ламп, существенно снижается порча и заболеваемость, поскольку они способны стимулировать фитоиммунитет, оказывать воздействие на гормональный фон растения, что и обеспечивает хорошую выносливость, болезнеустойчивость.

3.4. Светодиодные лампы

Ряд исследований показывает, что светодиодные светильники находят широкое применение с целью обеспечения электродосвечивания растений в условиях короткого светового дня в закрытых помещениях, теплицах [28-30]. Показано, что успешного развития растения и повышения его продуктивности можно достичь при использовании света, близкого к монохроматическому. При визуальной оценке растений, выращенных в условиях светодиодного излучения различного спектра, можно отметить растения, выращенные под воздействием красных ламп, наиболее близки по функциональным и морфологическим характеристикам к растениям, выращенным под действием ламп.

Несмотря на очевидные преимущества применения данного метода освещения, существует также и ряд недостатков, которые несколько ограничивают возможность применения светодиодного излучения. Так, ведутся многочисленные дискуссии среди исследователей. Некоторые из них выступают против полноценного перехода на освещение растений исключительно с использованием светодиодного излучения. Это объясняется в первую очередь тем, что светодиодное излучение может рассматриваться не только как фоторегу-

.пирующий фактор, но и как фактор, обеспечивающий изменение энергетического ресурса клеточной системы. Более того, по сравнению с другими ресурсами обращает на себя внимание тот факт, что светодиодное излучение является относительно дорогостоящим и энергоемким фактором.

4. Катодолюминисцентные источники света и перспективы их использования в тепличном хозяйстве

Сегодня, несмотря на большое разнообразие источников света, в том числе и тех, которые могут успешно применяться в сельском хозяйстве и растениеводстве для выращивания и досвечивания растительности, все еще остается не до конца решенным вопрос относительно производства и применения наиболее рациональных, энергоэффективных средств, которые будут относительно дешевыми, безопасными в экологическом плане. Как известно, лампы накаливания в этом плане имеют низкую эффективность. Что касается газоразрядных ламп, они не являются экологичными, в связи с тем, что в их состав входят пары ртути. Определенным потенциалом обладают полупроводниковые светоизлучающие диоды (СИД), однако они отличаются высокой стоимостью, низкой степенью экологичности.

Поэтому до сих пор остается эффективным поиск рациональных путей создания освещения и поиск альтернативных источников освещения. В качестве альтернативных можно рассматривать катодолюминесцентные источники света (КИС) [31]. Отличительной чертой их является то, что при их производстве, а также в самой конструкции, не применяются вредные вещества. Стоит отметить, что энергетическая эффективность таких ламп несколько ниже, по сравнению с газоразрядными лампами. Энергетическая эффективность современных источников излучения может быть повышена за счет применения нанотехнологии [32-34]. Как показывает практика, использование КИС позволяет сократить потребление энергии не менее чем на 30-40 %.

Принцип действия КИС довольно простой и во многом сходен с принципом их телевизионного кинескопа. Суть состоит в том, что используется вакуумная трубка с экраном, который покрыт тремя разновидностями люминофора. Спектр излучения - зеленый, синий, красный и ультрафиолетовый. Возбуждается световое излучение при помощи электронного пучка с энергией 7-10 кэВ. Преимущества использования КИС состоят в следующем [3537]: 1) при помощи наноматериалов и наноструктур можно достичь существенного повышения эффективности использования катодолюминисцентных ламп; 2) есть возможность снижения анодного напряжения; 3) можно заменить горячие катоды на более экономичные холодные, или автоэмиссионные, катоды, что позволит создать КИС, эффективность которых не уступает СИД; 4) технология производства КИС будет намного дешевле по сравнению с технологиями производства других типов источников; 5) возможность безопасной эксплуатации и экологически чистой утилизации.

Определенный интерес представляют автоэмиссионные катоды, при создании которых используются наноуглеродные материалы, порошки, объемные наноуглеродные структуры. В основе принципа действия данного источника света находится применение нанострукту-рированных материалов [38]. Их действие основано на таком явлении, как автоэлектронная эмиссия [39-41]. Суть данного явления состоит в том, что электроны, вылетающие из катода под воздействием поля модулятора, подвергаются ускорению за счет ускорения потенциала анода. Ударившись об анод, происходит возбуждение световых квантов в люминофорном слое.

В настоящее время разработаны экспериментальные образцы различных КИС с «холодными» катодами, изготовленными по инновационной технологии наноструктурирования углеродных волокон, осуществляемой в несколько этапов [42]:

-

• предварительная обработка;

-

• формовка эмиссионной поверхности автокатода потоками ионов;

-

• тренировка автокатода на финишном этапе.

Несмотря на значительные усилия в этом направлении со стороны исследовательских организаций таких стран, как США, Великобритания, Южная Корея, Япония и Китай, автокатоды, аналогичные разработанным в МФТИ, пока не созданы. Важно отметить, что в технологии их изготовления используются дешевые углеродные материалы, промышленно производимые в России, да и само производство КИС относительно дешево, поскольку, в отличие от СИД, здесь не используются дорогостоящие материалы и технологии.

В МФТИ разработаны лабораторные образцы катодолюминисцентных ламп света с большим сроком службы для проведения ОКР и подготовки промышленного производства. Работа источников [43] света на базе наноструктурированных углеродных материалов основана на явлении автоэлектронной эмиссии. Оно заключается в вытягивании электронов из катода под воздействием электрического поля практически без затрат энергии, таким образом, автоэмиссионный катод в отличие от «классических» катодов радиоламп, кинескопов и других вакуумных приборов не требует для своей работы накала до высоких температур (более 1000 °C).

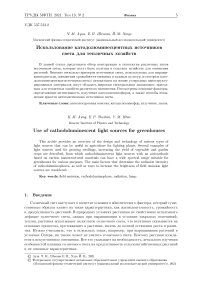

Рис. 1. Внешний вид автокатодной лампы

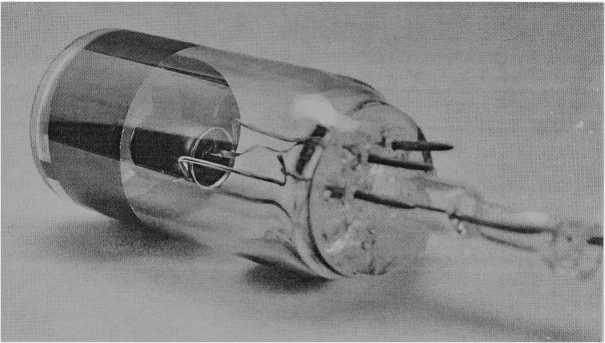

Электроны, вылетевшие из катода под действием поля модулятора, ускоряются электрическим полем анода и, попадая в нанесенный на анод слой люминофора, вызывают его свечение.

Рис. 2. Принципиальная схема катодной лампы (а), варианты компоновки под стандартный патрон (б)

В состав источника света входит автокатод (наноструктурированный углерод), модулятор (нержавеющая сталь), анод (алюминий, телевизионный люминофор), корпус (стекло). Новизна этих источников света заключается в автокатоде на основе специально обработанного наноструктурированного углеродного материала и в электронном прожекторе, который обеспечивает засветку люминесцентного экрана.

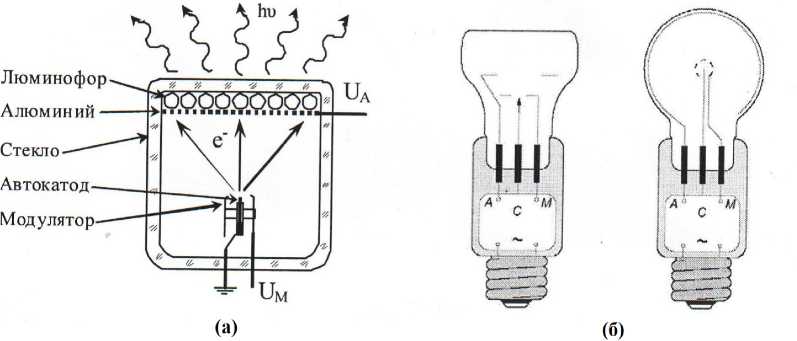

Физическая основа работы автокатода - туннелирование электронов на границе проводник-вакуум в присутствии сильного электрического поля.

При изготовлении автокатода используются промышленно производимые в Российской Федерации углеродные материалы, которые для увеличения эмиссионного ресурса и эффективности автокатода подвергаются дополнительной специальной обработке, что позволило получать автокатоды с высокой долговечностью и стабильностью параметров. При оптимальных режимах эксплуатации они имеют практически неограниченный эмиссионный ресурс.

Рис. 3. Поверхностный потенциальный барьер на. границе металл-вакуум в присутствии сильного электрического поля. Суммарный потенциал (сплошная линия) равен сумме потенциала, изображения (пунктирная линия) и потенциала приложенного поля (штриховая линия). Ф - работа выхода в отсутствие приложенного поля. Уменьшение потенциала на величину ЭФ из-за эффекта Шоттки отмечено, хо - положение максимума суммарного потенциала

К наиболее привлекательным свойствам рассматриваемых катодолюминесцентных источников излучения следует отнести их высокую экологичность, широкий диапазон рабочих температур, высокую устойчивость к механическим вибрациям и колебаниям напряжения в сети, низкую инерционность (время «электрического» включения катода, не превышает 10—8 с), широчайший диапазон цветности и высокую долговечность [45].

Благодаря применению автокатода, источник света, не имеет греющихся частей. Возбуждение люминофоров электронным пучком является составным процессом, в котором различают ряд последовательных стадий [46].

-

1. Проникновение электронов в кристаллическую решетку люминофора, и образование в ней в результате неупругих столкновений каскада, вторичных электронов. Часть из них теряется в результате вторичной эмиссии.

-

2. Возбуждение электронами центров эмиссии.

-

3. Выделение поглощенной энергии в виде излучательных (люминесценция) или безызлучательных переходов (потеря энергии на. нагревание люминофора). Соотношение между вероятностями этих переходов характеризует эффективность данного люминофора, если учесть также потери первичных и вторичных электронов в результате реэмиссии.

Следует отметить следующие особенности катодного возбуждения:

-

а) электроны проникают в люминофоры на небольшую глубину (1,5 мкм при энергии 10-40 кэВ), что приводит к увеличению роли поверхностных слоев люминофора, и повышению концентрации энергии в них. Это, в свою очередь, влияет на. люминесцентные характеристики люминофоров, а. также способствует заметному разогреванию люминофора.

-

б) люминофор поглощает энергию катодных лучей неселективно (в противоположность тому, что имеет место при фотовозбуждении), причем поглощение происходит не в центрах люминесценции, а. в кристаллической решетке в целом.

Рассматривая процесс катодолюминесценции и особенности его практического применения, можно наметить три группы причин, которые определяют интенсивность свечения. На первом месте следует поставить условия возбуждения в смысле особенностей подвода, энергии к люминофору. Сюда относятся, в частности, скорость (энергия) возбуждающих электронов и плотность тока луча и длительность. Эти два первых фактора определяют энергию и число электронов, достигающих в единицу времени поверхности люминофора.

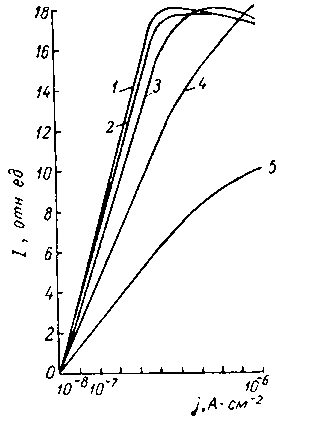

Рис. 4. Зависимость интенсивности свечения люминофоров от плотности тока электронного пучка (V = 15кВ); 1 Zn-Ag; 2 ZnS-CdS-Lu; 3 ZnS-CdS-Ag-A; 4 ZnS-Tm; 5 Srs(PO4)2-Eu

Характерной чертой является наличие эффекта насыщения, при котором не наблюдается зависимость от энергии электронов. При условии увеличения плотности тока электронного пучка отмечается появление заряда на поверхности люминофора. Это приводит к тому, что появляется тормозящее электрическое поле, в особенности, в случае увеличения плотности тока электронного пучка и возникающего эффекта гашения температуры. От природы люминофора во многом зависит интенсивность основных факторов. От химического состава катодолюминофоров во многом зависят основные его характеристики. Интенсивность излучения существенно зависит от основных физико-химических свойств самого катодолюминофора. Как правило, эти свойства либо стимулируют, либо ингибируют интенсивность излучения. Характеристики во многом сходны со строением кристаллической решетки.

Необходимо учитывать еще прочность самого химического соединения, которая указывает на стойкость люминофора к электронной и ионной бомбардировкам, и тем самым непосредственно определяет долговечность используемого катодолюминофора и автоэмис-сионного источника излучения в целом. Факторы третьей группы связаны с изготовлением катодолюминесцирующего экрана и с особенностями его эксплуатации. Решающую роль в процессе изготовления излучающего экрана играют способ нанесения, толщина экрана, характер подложки, наличие биндера, степень дисперсности люминофора и т.д., причем в отношении дисперсности дело сводится не только к вторичному эффекту изменения оптических свойств (рассеяние, отражение); при очень мелком зерне имеет место и прямое нарушение люминесцентных свойств.

Обычно люминесцентный экран для автоэмиссионных источников света состоит из закрепленного на экранной подложке люминофорного слоя, покрытого металлическим алюминиевым слоем. В работах описаны основные методы изготовления таких люминесцентных экранов и, в частности, операций изготовления люминофорных покрытий и органического подслоя под алюминирование. Несмотря на практическую ценность имеющихся работ, предлагаемые в них методы имеют ряд существенных недостатков, в основном они либо не экономичны и непроизводительны (фракционирование люминофоров, нанесение органической пленки методом облива), либо требуют доработки (ультразвуковое диспергирование люминофоров, механические методы нанесения органической пленки и т.д.).

Наиболее распространенным из различных методов получения люминофорных покрытий является седиментационный (оседание частиц дисперсной фазы в жидкости под действием гравитационного поля или центробежных сил). Это наиболее простой и универ- сальный метод, позволяющий получать люминофорные слои с достаточной прочностью и равномерностью как на открытых, так и на закрытых подложках любой конфигурации и размера.

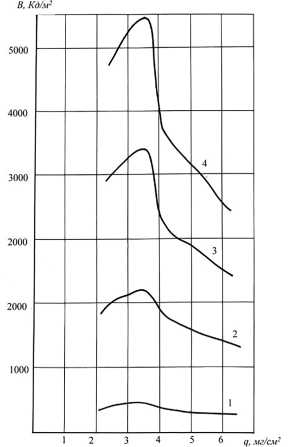

Рис. 5. Яркость свечения люминесценции неалюминированных образцов в зависимости от удельной нагрузки люминофора при анодном напряжении 14 кВ и тока электронного пучка: 1 — 1мкА/см2, 2 — 5 мкА/см2, 3 — 10 мкА/см2, 4 — 15, 5 мкА/см2

Существенная длительность (1,5-2 часа) формирования слоев - основной недостаток седиментационного метода. Причиной этого является неоднородность и замедленность кинетики процессов адсорбции и структурообразования (полимеризации) связующей компоненты рабочей суспензии на люминофорных частицах и экранной подложкой. Кроме того, слои получаются неплотные с крупнозернистой структурой, что связано с полидисперсностью исходных порошков люминофора, их высокой агломерированностью, дополнительной агрегацией уже в процессе седиментации, обусловленной свойствами дисперсионной среды рабочей суспензии.

Эти факторы, ухудшая структуру слоев, в конечном итоге отрицательно сказываются на светотехнических параметрах люминесцентных экранов. Перечисленные недостатки седиментационного метода в отдельности могут быть исключены при применении других известных методов. Однако применение этих методов ограничивается либо сложностью конфигураций стеклооболочек люминесцентных экранов, либо тем, что они не обеспечивают прочность сцепления люминофора с подложкой, достаточную для осуществления последующей операции нанесения органической пленки без повреждения слоя.

Для улучшения структуры люминофорных покрытий и снижения длительности их изготовления седиментационным методом в работах было предложено предварительно диспергировать люминофор в водном растворе силиката калия или других неорганических диспергаторов ультразвуковым (УЗ) полем и вводить полученную таким образом суспензию в силикатный гель, в котором затем люминофор осаждается и закрепляется на экранируемой подложке.

Все вышеперечисленные характеристики люминесцентных экранов определяют светотехнические параметры автоэмиссионных ламп, такие как яркость свечения и разрешающая способность. Оптимальность величин размера частиц и удельной нагрузки (масса люминофора, приходящаяся на единицу площади экрана, данное значение часто используется вместо толщины пленки люминофора) определяется из условия максимального покрытия экрана люминофором и минимального светопоглощения в люминисцирующем слое, т.е. на экране не должно быть участков без люминофора, а толщина слоя должна быть прозрачной для люминесценции.

Для большинства люминофоров согласно максимальной яркости свечения экрана соответствует средний диаметр частиц 6 мкм при удельной нагрузке 2,5 мг/см2. Снижение яркости свечения экрана при среднем размере частиц меньше 6 мкм связано с низкой люминесцентной способностью мелких частиц люминофора, а при среднем размере частиц большем 6 мкм с неполнотой покрытия экранной поверхности.

В работе было установлено, что при анодном напряжении 14-15 кВ и плотности тока 10 мкА/см2 для большинства люминофоров оптимальные удельные нагрузки составляют 3,5-4,5 мг/см2.

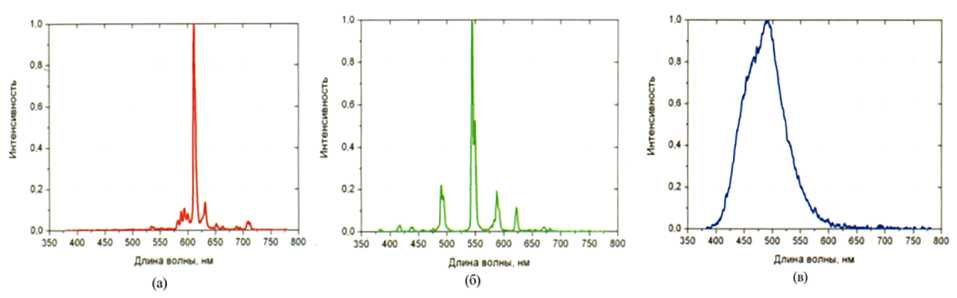

Поскольку для различных этапов вегетации даже одного растения нужен свет различного спектрального состава, то были созданы и исследованы катодолюминисцентные лампы с автокатодами из наноструктурированных углеродных материалов с различным способом излучения.

Рис. 6. Спектр излучения лампы красного цвета (а), зеленого цвета (б), синего цвета (в)

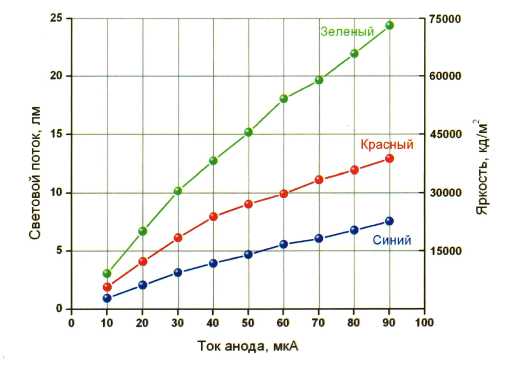

Как уже указывалось, величина светового потока играет большую роль для роста значений, поэтому были изучены зависимости светового потока и яркости свечения лампы в зависимости от тока анода для трех ламп различного спектра излучения.

Рис. 7. Зависимость яркости излучения и светового потока пальчиковой лампы от величины авто-эмиссионного тока

В теплицах остро стоит проблема борьбы с биологическим загрязнением (плесень, вредные микроорганизмы, насекомые вредители и т.п.), а одним из способов борьбы с ними, является использование очистки воздуха и поверхности растений с использованием как непосредственно УФ-излучения, так и генерации в очищаемой среде и вблизи очищаемых поверхностей активных химических частиц, например перекисей, активных форм кислорода и их производных, которые могут генерироваться также с использованием УФ-излучения [51-57].

Поэтому была разработана конструкция катодолюминисцентной УФ-лампы, которая по внешнему виду напоминает лампу, изображенную на рис. 1, однако выполненную из увиолевого стекла, которое пропускает УФ-излучение в необходимом диапазоне длин волн.

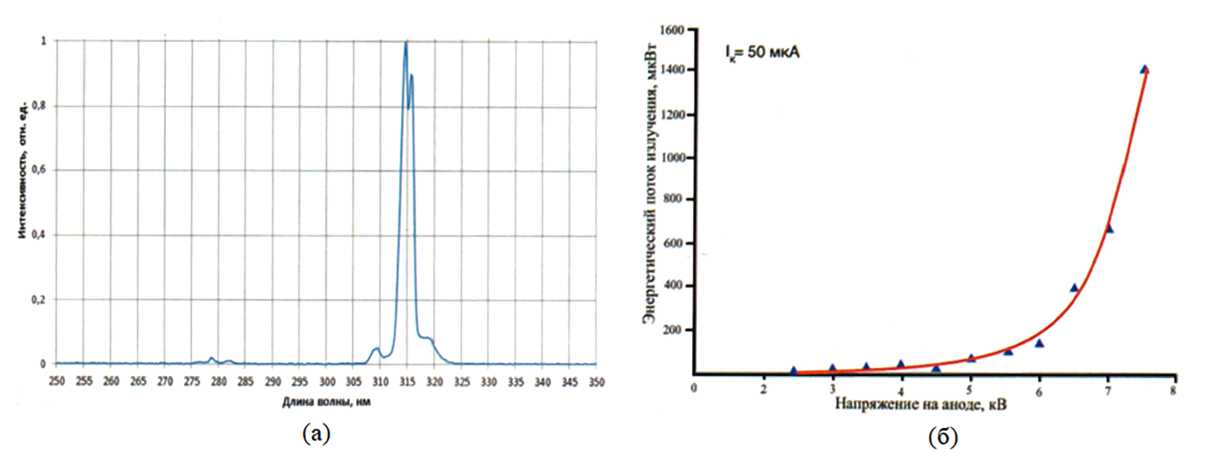

На рис. 8(a) представлена спектральная характеристика одной из ламп УФ-диапазона, а на рис. 8(6) - зависимость потока излучения автоэмиссионного УФ-источника от анодного напряжения.

Рис. 8. Спектральная характеристика излучения автоэмиссионного УФ-источника (а), и зависи мость полного потока излучения автоэмиссионного УФ-источника от анодного напряжения (б)

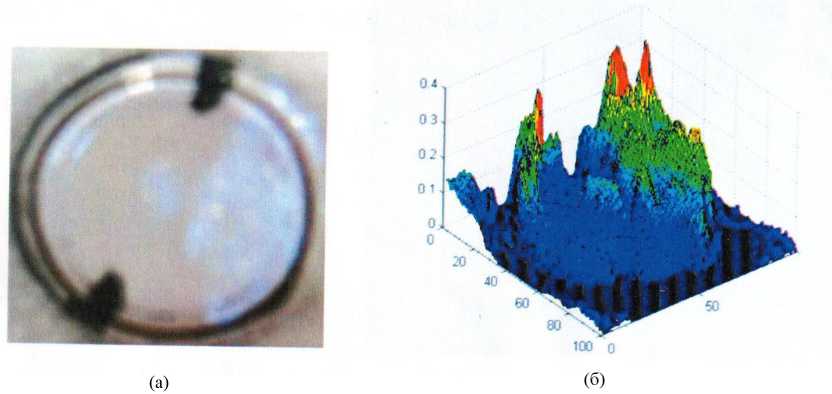

На рис. 9 в качестве примера приведена фотография работающего источника УФ- излучения и распределения его интенсивности излучения.

Рис. 9. Свечение автоэмиссионного источника ультрафиолетового излучения (а) и его трехмерное распределение интенсивности излучения (б)

5. Заключение

В природных условиях растениям не свойственно испытывать дефицит солнечного света, однако при выращивании в условиях закрытых помещений, теплиц растения испытывают недостаток солнечного света, что негативно сказывается на основных процессах, протекающих в растении, вплоть до полной остановки роста и развития. В качестве важного фактора, при помощи которого можно обеспечить контроль за состоянием растений, может выступать спектральное качество света, а также его интенсивность и продолжительность.

Как было неоднократно показано, спектральный состав света оказывает существенное воздействие на процессы роста, развития, размножения растения и увеличение скорости роста. Оценка производилась по таким параметрам, как накопление надземной биомассы. Сухая биомасса распределялась по разному под воздействием различных видов излучения.

Сегодня, несмотря на большое разнообразие источников света, в том числе и тех, которые могут успешно применяться в сельском хозяйстве и растениеводстве для выращивания и досвечивания растительности, все еще остается не до конца решенным вопрос относительно производства и применения наиболее рациональных, энергоэффективных средств. Определенным потенциалом обладают полупроводниковые светоизлучающие диоды (СИД), однако они отличаются высокой стоимостью, низкой степенью экологичности.

Поэтому до сих пор остается актуальным поиск рациональных путей создания освещения и поиск альтернативных источников освещения. В качестве альтернативы можно рассматривать катодолюминисцентные источники света на основе автокатодов из углеродных наноструктурированных материалов, которые могут обладать широким спектральным диапазоном, пригодным для тепличных хозяйств различного назначения.

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки, проект № 10А.100.

Список литературы Использование катодолюминесцентных источников света для тепличных хозяйств

- Аверчева О.В., Беркович Ю.А., Ерохин А.Н., Жигалова Т.В., Погосян С.И., Смолянина, С. О. Особенности роста и фотосинтеза растений китайской капусты при выращивании под светодиодными светильниками // Физиология растений. 2009. Т. 56. С. 17-26.

- Воскресенская, Н.П., Дроздова И. С., Аксенова Н.П., Констлтлтова, Т. II.. Бондар В.В., Перфильева С.Д., Чайлахян М.Х. Влияние света и фитогормонов на фотосинтез, рост и развитие картофеля сорта Миранда // Регуляция роста и развития картофеля. Москва, 1990. С. 20-29.

- Гольцев В.Н., Каладжи Х.М., Кузманова М.А., Аллахвердиев, С.И. Переменная и замедленная флуоресценция хлорофилла - теоретические основы и практическое приложение в исследовании растений. Ижевск-Москва, 2014.

- Aksenova, N.P., Konstantinova T.N., Chailakhyan M.Kh. Morphogenetic effects of blue and red light during exposure of overground and underground organs of potato in culture in vitro // Dokladv Botanical Sciences. 1989. V. 305. P. 508-512.

- Матевосян Г.Л., Бурень B.M., Бара,нова Р.К., Волкова Р.И., Сергеева Л.С. Фиторегуляторные проблемы роста и развития картофеля при быстром размножении промышленно важных сортов // Регуляция роста и развития картофеля. Москва, 1990. С. 83-87.

- Charles G., Rossigno L., Rossigno M. Environmental effects on potato plants in vitro // J. Plant Physiol. 1992. V. 139. P. 708-713. (doi: 0.1016/S0176- 1617(11)81715-3)

- Aksenova N.P., Konstantinova, T.N., Sergeeva L.I., Machackova., Golyanovskayua, S.A. Morphogenesis of potato plants in vitro. 1. Effect oflight quality and hormones //J. Plant Growth Reg. 1994. V. 13. P. 143-146. (doi:10.1007/BF00196378)

- Seabrook J.E.A. Light effects on the growth and morphogenesis of potato (Solanum tuberosum L.) in vitro: a review // J. Potato Res. 2005. V. 82. P. 353-367. (doi: 10.1007/BF02871966)

- Seabrook J.E.A., Douglass L.K. Prevention of stem growth inhibition and alleviatiori of intmnesqence formation in potato plantlets in vitro bv yellow filters //J. Potato Res. 1998. V. 75. P. 219-224. (doi: 10.1007/BF02854216)

- Мартиросян Ю.Ц., Полякова M.H., Диловарова Т.А., Кособрюхов А.А. Фотосинтез и продуктивность растений картофеля в условиях различного спектрального облучения // Сельскохозяйственная биология. 2013. № 1. С. 107-112.

- Shin K.S. Mrthy H.N., Нео J.W., Hahn E.J., Раек К. У. The effect of light quality on the growth and development of in vitro cultured Doritaenopsis plants // Acta Physiol. Plant. 2008 V. 30. P. 339-343. (doi: 10.1007/sll738-007-0128-0)

- Jao R.C., Fang W. Growth of potato plantlets in vitro is different when provided concunent versus alternating blue and red light photoperiods // Hort. Sci. 2004. V. 39. P. 380-382.

- Креславский В.Д., Любимов В.Ю., Шабнова Н.И., Ширшикова Г.Н., Шмарев А.Н., Кособрюхов А.А. Активация фитохрома В повышает устойчивость фотосинтетического аппарата проростков салата к УФ-А // Доклады РАСХН. 2014. № 1. С. 20-23.

- Johkan М., Shoji К., Goto F., Hashida S., Yoshihara Т. Blue light-emitting diode light inadiation of seedlings improves seedling quality and growth after transplanting in red leaf lettuce // Hort. Sci. 2010. N 45. P. 1809-1814.

- Terashima I., Fujita Т., Inoue Т., Chow W.S., Oguchi R. Green light drives leaf photosynthesis more efficiently than red light in strong white light: revisiting the enigmatic question of why leaves are green // Plant Cell Physiol. 2009. 50: 684-697 (doi: 10.1093/pcp/pcp034).

- Kim H.H., Goins G.D., Wheeler R.M., Sager J.C. Green-light supplementation for en hanced lettuce growth under red- and blue-light-emitting diodes // Hort. Sci. 2004. 39: 1617-1622.

- Тара,капов И.Г., Яковлева О.С. Влияние качества света на физиологические особенности и продукционный процесс базилика эвгепольпого (Ocimum gratissimum. L.) // Физиолого-биохимические основы продукционного процесса v культивируемых растений. Саратов, 2010. С. 95-97.

- Ohashi-Kaneko К., Takase М., Коп N., Fujiwara К., Kuraia, К. Effect of light quality on growth and vegetabl quality in leaf lettuce, spinach and komatsuna // Environ. Control Biol. 2007. 45: 189-198 (doi: 10.2525/ecb.45.189).

- Bukhov N.G., Drozdova I.S., Bondar V.V., Mokron Osov A.T. Blue, red and blue plas red light control of chlorophyll content and C02 Gas exchange in barley leaves : quantitative description of the effects of light quality and fluence rate // Phvsiologia Plantarum. 1992. 85: 632-638. (doi: 10.1111/j.1399- 3054.1992.tb04765.x).

- Hogewoning S.W., Trouwborst G., Maljaars H., Poorter H., Vanleperen W., Harbinson J. Blue light dose-responses of leaf photosynthesis, morphology, and chemical composition of Cucumis sativus grown under different combinations of red and blue nmlight //J. Exp. Bot. 2010. 6: 3107-3117. (doi: 10.1093/jxb/erql32).

- Kim S.J., Hahn E.J., Heo J.W., Paek К.У. Effects of LEDs on net hotosvnthetic rate, growth and leaf stomata of chrysanthemum plantlets in vitro // Hort. Sci. 2004. 101: 143151.

- Kosobryukhov A.A., Kreslavski V.D., Khramov R.N., Bra,t,kova L.R., Shchelokov R.N. Influence of additional low intensity luminescent radiation on growth and photosynthesis of plants // Biotronics. 2000. 29: 23-31.

- Чарова Д.И., Юдаев И.В., Чернов М.Ю. Устройство для облучения растений в теплице с регулируемой стеллажной установкой. Патент РФ на полезную модель RU1157119U1 от 30.05.2015, кл. A 01G 7/04.

- Ляпин И.Д., Маракумян М.Е., Фролов К.Н. Облучатель для тепличных растений. Патент РФ на полезную модель RU147319U1 от 13.08.2014 кл. A01G 1/00.

- Ракутько С.А. Способ регулирования радиационного режима при досвечивании растений. Патент РФ на полезную модель RU 23942651С1 от 13.08.2014 кл. A01G 1/00.

- Крейн М.П.К., Опак Г-Ю., Ban Hep А.Я.M. Способ представления света для растениеводства сельскохозяйственной культуре и осветительное устройство для освещения растениеводства. Заявка на патент РФ 2015 105378А от 12.07.2013, кл.АОШ 7/04.

- Крейн М.П.К., Опак Г-Ю., Ban Hep А.Я.M. Способ представления света для растениеводства сельскохозяйственной культуре и осветительное устройство для освещения растениеводства. Заявка на патент РФ 2015 105378А от 12.07.2013, кл.АОШ 7/04.

- Бехтель A. A.. Дидерих Т., Хайдеманн М. Светодиодная сборка, включаещего света светорассеивающий слой, Патент РФ 2585268 С2 от 24.01.2012 кл. H01L 33/50.

- Новосельцев A.B., Голодяев А.И. Светодиодный светильник для теплиц с ручным изменением для засветки. Патеньт РФ на полезную модель 23902 от 11.09.2012, кл. F21V 7/00.

- Виллемсеп О.Х., Эйзермат В.Л. Осветительная система. Патент РФ Z010 144527 А от 24.03.2009 кл. FZIV 7/100.

- Egorov N., Sheshin Е. Field Emission Eectronics. Springer (ISBN), 2017.

- Klimov V.l. ed. Nanocrystal Quantum Dots. CRC Press, 2010.

- Kominami H. [et al.}. Cathodoluminescence of ZnA120 4 Phosphor for the Application of UV Emission Devices // Vacuum Nanoelectronics Conference (IVNC). 2010. 23rd International. P. 30-31.

- Kominami H., Nakanishi У., Нага K. Cathodoluminescent properties of ZnO -based phosphors for UV emission // International Conference on Vacuum Nanoelectronics. 2009. IVNC 2009. 22nd International. P. 67-68.

- Лаврентьева Л.В., Авдеев С.M., Соспип Э.А., Величевская К.Ю. Бактерицидное действие ультрафиолетового излучения эксимерных и эксиплексных ламп на чистые культуры микроорганизмов // Вестник Томского государственного университета. Биология. 2008. № 2. С. 19-27.

- Смит К., Хэнеуолт Ф. Молекулярная фотобиология / пер. с англ. Москва, 1972.

- Ю. Шульгин H.A. Растение и солнце. Ленинград : Гидрометеоиздат, 1973.

- Колокольцев С.Н. Углеродные материалы, свойства, технологии, применения. Долгопрудный : I Iii гс. ick г. 2012. С. 295.

- Fowlez R.H., Nordheim L. Electron emission in intense electric fields // Proc. Roy. Soc. ser. A. 1928. V. 119, N 781. P. 173.

- Ненакаливаемые катоды, под ред. Елинсона M.И., Москва : Сов. радио, 1971. 36 с.

- Елинсон, М.Н., Васильев Г.Ф. Автоэлектронная эмиссия / под ред. Д.В. Зернова. Москва : Гос. изд. физ.-мат. лит., 1958. 272 с.

- Шешин Е.П. Структура поверхности и автоэмиссионного свойства углеродных материалов. Москва : Физматкнига, МФТИ, 2001. С. 287.

- Бугаев A.C., Виноградова Е.М., Егоров Н.В., Шешин Е.П. Автоэлектронные катоды и пушки. Долгопрудный : I Iii гс. ick г. 2017. С. 287.

- Добрецов Л.Н., Гомоюнова М.В. Эмиссионная электроника, Москва :Наука, 1966. 564 с.

- Sheshin Е.Р. Properties of carbon materials, especially fibers, for field emitter applications // Appl. Surf. Sei. 2003. V. 215. P. 191-200.

- Lyuji Ozawa Cathodoluminescence and Photoluminescence: theories and practical applications. CRC Press, 2007.

- Лобанова И.П., Фадеева Ю.Н. Способ изготовления люминесценного экрана // Электронная техника. 1980. Т. 72, № 2. С. 51-54.

- Giosspo P.F., Heck R.F. Method of forming phosphni sci-een. Патент Field July 27, №3672931. 1970.

- Самлмский JI.A. Исследования в области технологии нанесения люминофоров. Дисс. на соиск. уч.ст. к.х.н. Москва, 1969.

- Жилипскас Р.А., Наускас Ю.Ю., Пуртулис Р.Ю., Якученис Л.А. Влияние качества внутренних покрытий на оптические параметры ЭЛТ // Электр, техника. 1982. Т. 93, вып. 4. С. 28-32.

- Ехменина И.В., Шешин Е.П., Чадаев Н.Н. Источники излучения на основе нанострук-турированных автокатодов // Нано- и микросистемная техники. 2010. N. О. С 45-48.

- Ехменина, И.В., Шешин ЕЛ., Чадаев Н.Н. Автоэмиссионный источник ультрафиолетового излучения с автокатодом из наноструктурированного углеродного материала // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 10. 2011. С. 3.

- Ехменина, И.В., Шешин Е.П. Исследование влияния различных фактор в на эффективность катодолюминесценции с целью создания конкурентоспособного автоэмиссионного источника излучения // Труды МФТИ. 2013. Т. 5, № 1. С. 36-43.

- Ekhmenina I. V., Sheshin Е.Р. Research of characteristics of field emssion lamps with cathodes from nanostructured carbon materials // Khimiva I Khimicheskava Tekhnologiva. 2013. V. 56. N 5. P. 74-76.

- Лвин З.Я., Шешин Е.П., Чжо H.H., Лвин Л.Н., Маунг М.М. Углеродные материалы для автоэмиссионных приборов на их основе // Труды МФТИ. 2018. Т. 10, № 2. С. 3046.

- Мье М.М., Шешин Е.Н., Лвин З.Я, Вин Л.Н., Аунг Ч.М., Хтуе ИМ. Катодолюминесцентные источники в диапазоне ультрафиолетового излучения с автоэмиссионным катодом на основе углеродых материалов // ТРУДЫ МФТИ. 2019. Т. 11, № 4. С. 37-47.

- Myo М.М., Sheshin Е.Р., Уе М.Н., Kyaw М.А. Cathodoluminescent sources in the ultraviolet range with a field emission cathode based on carbon materials // International Journal of Advanced Science and Technology. 2020. V. 29, N 7. P. 1993-1940.