Использование кейс-технологии при изучении экологических аспектов химии

Автор: Алямкина И.А., Тарасова О.В.

Журнал: Огарёв-online @ogarev-online

Статья в выпуске: 9 т.5, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются методические аспекты использования кейс-технологии при изучении химии в школе. Приведены примеры кейсов по теме «Оксид углерода (II), его влияние на человека». Представлены критерии оценки выполнения заданий.

Кейс, кейс-технология, оксид углерода (ii), структура кейса, экологические аспекты химии

Короткий адрес: https://sciup.org/147249479

IDR: 147249479 | УДК: 371.3:54

Текст научной статьи Использование кейс-технологии при изучении экологических аспектов химии

Кейс-технологии появились в начале XX века в Гарварде. Ученые бизнес-школы для подготовки юристов и экономистов предложили разрабатывать и использовать практический материал, ориентированный на конкретные ситуации и заставляющий искать возможные пути разрешения возникающих проблем на основе имеющихся у обучающихся теоретических знаний. Название технологии произошло от латинского «casus» – нестандартная, трудноразрешимая ситуация или от английского «case» – случай, ситуация.

В среднем образовании России метод кейсов стал использоваться в конце XX века, что связано с поиском новых эффективных методов обучения. Иванова О. А., Якунина И. И. в работе [1], рассматривая сущность кейс-метода, определяет его как метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанного на обучении путем решения конкретных задач или рассмотрения проблемных ситуаций. Еремин А. С. в работе [2], проанализировав общие особенности метода кейсов, приходит к выводу, что кейс – это комплект учебнометодических материалов, содержащих описание реальной ситуации или практической проблемы, требующей решения.

Хороший с дидактической точки зрения кейс должен удовлетворять следующим требованиям:

-

- соответствовать четко поставленной цели обучения;

-

- иметь соответствующий уровень трудности, ограничиваемый дидактическим принципом доступности;

-

- иллюстрировать несколько аспектов химической проблемы;

-

- иллюстрировать типичные ситуации;

-

- развивать аналитическое мышление;

-

- провоцировать дискуссию.

При составлении кейсов в качестве источников информации учитель может использовать сведения их научных, учебных, учебно-методических пособий; документальные данные, исторические факты, сведения из газет, интернет-ресурсов. Содержание кейсов должно быть эмоционально окрашено, понятно и иметь практическое значение для каждого ученика.

Структура каждого кейса состоит из сюжетной, информационной и методической частей. В работе Слепцовой С. С., Алямкиной Е. А., Пашковой Е. В. [3] предлагается в сюжетной части описывать проблему с указанием условий ее развития и источника получения данных, в информационную включать информацию, которая позволит правильно понять развитие проблемы и возможных путей ее решения, а в методическую - задания по анализу кейсов для учеников и критерии оценивания для учителя.

При работе с кейсами учащиеся делятся на рабочие группы по 3‒4 человека в каждой. При этом учитель может столкнуться с ситуацией, когда в решении нестандартных задач учащиеся ориентируются на более успевающих учеников, подражают их типу мышления, а свое не развивают. Для того чтобы избежать этого, задания для учеников в методической части должны быть различными при одинаковой сюжетной части.

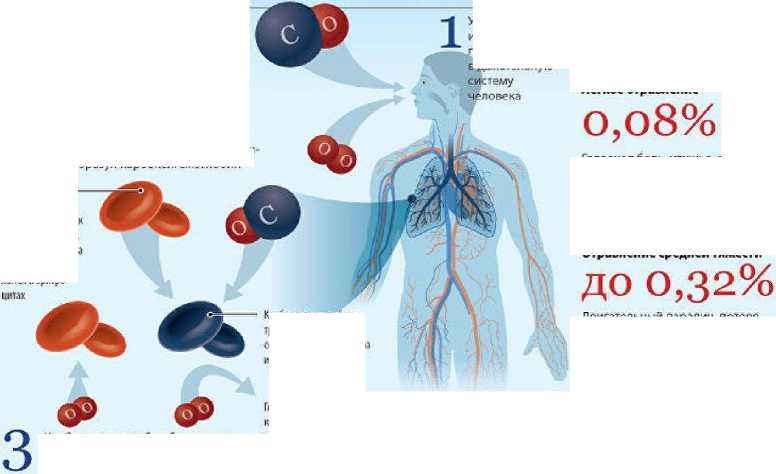

В качестве примера представим кейс «Оксид углерода (II), его влияние на человека». Сюжетная часть знакомит учащихся с источниками угарного газа, его влиянием на организм человека и свойствами. В информационной части представлен рисунок, показывающий, что происходит в организме человека при вдыхании оксида углерода (II) и разъясняющий меры первой доврачебной помощи пострадавшим от угарного газа. Методическая часть содержит задания по вариантам, которые должны выполнить учащиеся, а также критерии оценивания выполненной работы для учителя.

Сюжетная часть.

Угарный газ является одним из наиболее токсичных компонентов продуктов горения. Отравление им является одним из критических состояний человека, влекущее порой за собой летальный исход. Угарный газ совершенно не имеет ни запаха, ни цвета, ни вкуса, отравление угарным газом может произойти очень незаметно, а образуется он везде, где есть процесс горения, даже в духовке. К сожалению, его жертвами зачастую становятся люди.

Как правило, отравление угарным газом наступает в результате неисправной работы печного отопления, при нахождении человека в очаге пожара, в закрытом автомобиле с включенным двигателем. Процесс отравления оксидом углерода (II) в народе издавна называли угоранием, отсюда произошло бытовое название этого газа – угарный газ. Угарный газ или монооксид углерода, оксид углерода (II) часто называют «молчаливым убийцей». Его невозможно обнаружить «на глазок», и для жертвы его присутствие так и остается незамеченным. При этом распространяется газ быстро, смешиваясь с воздухом без потери своих отравляющих свойств.

Основная причина образования оксид углерода (II) – недостаток кислорода в зоне горения. И тогда вместо совершенно безобидного углекислого газа – продукта полного сгорания топлива – образуется угарный газ. Поступая в организм при дыхании, он проникает из легких в кровеносную систему, где соединяется с гемоглобином. В результате кровь утрачивает способность переносить и доставлять тканям кислород, и организм очень быстро начинает испытывать его недостаток. В первую очередь страдает головной мозг, но возможно поражение и других органов ‒ в зависимости от общего состояния здоровья.

Решающим моментом, позволяющим распознать отравление угарным газом, может быть одинаковое проявление признаков отравления у большого количества людей одновременно в одном здании и наступление улучшения после того, как человек его покинул. Первые признаки отравления угарным газом – это ухудшение зрения, снижение слуха, легкая боль в области лба, головокружение, ощущение пульсации в висках, снижение координации и мышления. При этих ощущениях нужно немедленно покинуть помещение, выйти на свежий воздух.

При тлеющем горении древесины 1/5 всей имеющейся в ней целлюлозы ((С 6 Н 10 О 5 ) n ) окисляется до угарного газа и воды. При концентрации угарного газа, равной 10-3 г/л, у человека возникает нарушение дыхания, острое отравление наблюдается при концентрации, большей на порядок.

Оксид углерода (II) может также образовываться при работе двигателя автомобиля в условиях недостатка кислорода.

Информационная часть.

Отравление угарным газом

Что происходит в организме человека при воздействии на него угарного газа

Легкое отравление

Угарный газ и кислород попадают вдыхательную

Угарный газ (СО)

Один из наиболее токсичных компонентов продуктов горения, входящих в состав дыма. Выделяется при тлении и горении почти всех горючих веществ и материалов

Воздействие угарного газа Попадая в кровеносную систему, угарный газ связывается с гемоглобином, образуя карбоксигемоглобин

Карбоксигемоглобин блокирует передачу кислорода тканевым клеткам. Наступает гипоксия

Гигишия-актояние кислородного голодания как всего организма в целого так и иде?1ьиых органов и тканей двигательный паралич, потеря сознания

Наиболее чувствительными к гипоксии являются центральная нервная система, сердце, ткани почек, печени

Тяжелое отравление выше 1,2%

ГелюоШ- — сложный Железосодержащий белом обеспечийэющмй, wpmt кислорода вжали, Содержится лтритро-

Симптомы отравления угарным газом {(.одержан ие СО)

Головная боль, удушье, стук в висках, головокружение, боли в груди, сухой кашель, тошнота, рвота, зрительные и слуховые галлюцинации, повышение артериального давления

Отравление средней тяжести

Потеря сознания после 2-3 вдохов, судороги, нарушение дыхания (человек умирает менее чем через 3 мин.)

Первая помощь До приезда врачей:

Вызвать врача

Hi В легких случаях отравления дать пострадавшему понюхать нашатырный спирт на ватке, выпить кофе или крепкий чай

При сильном отравлении, пострадавшего вынести на свежий воздух или надеть изолирующий противогаз, освободить от стесняющей дыхание одежды, придать телу удобное положение, при необходимости сделать искусственное дыхание

Рис. 1. Информационный плакат «Отравление угарным газом».

Методическая часть.

Вариант 1

Задание 1. Используя сведения из сюжетной и информационной частей кейса, запишите уравнение реакции, протекающей при неполном окислении целлюлозы.

Задание 2. Оцените, какому риску подвергают себя люди, если они закроют задвижку в печной трубе при условии, что: 1) в печке осталась тлеющая древесина массой 3 кг; 2) массовая доля целлюлозы в древесине равна 0,5; 3) размер закрытого помещения

4×3×3 м; 4) утечкой газа за пределы помещения можно пренебречь.

Задание 3. Предложите меры оказания первой помощи людям, отравившимся оксидом углерода (II).

Вариант 2

Задание 1. Используя сведения из сюжетной и информационной частей кейса, запишите схему процесса, протекающего при неполном окислении углерода, содержащегося в бензине, до оксида углерода (II).

Задание 2. Оцените концентрацию оксида углерода (II) (моль/л) и сравните ее с концентрацией, при которой у человека возникает нарушение дыхания (3,6×10‒5 моль/л). Условия расчета: а) при закрытых дверях гаража и автомобиля водитель включит двигатель автомобиля и через пять минут его выключит; б) размер гаража 5×3×3м; в) скорость расхода бензина 20 мл/мин, плотность 0,75 г/мл; г) доля бензина, сгорающего с образованием оксида углерода (II), равна 0,3; д) массовая доля углерода в бензине 0,85; е) утечкой газа из гаража в течение этого времени пренебречь.

Задание 3. Предложите меры оказания первой помощи людям, отравившимся оксидом углерода (II).

После выполнения заданий кейсов представитель из каждой группы предоставляет полученные результаты с их объяснением. Если у учащихся возникают вопросы, то ответ на них могут дать как сами ученики, так и учитель.

Приведем в качестве примера критерии оценивания выполнения заданий первого варианта.

Задание 1 (1 балл). Записано уравнение реакции:

(С б Н 1о О 5 ) п + 3nO 2 ~i 6nCO + 5nH 2 O

Задание 2 (3 балла)

Рассчитана масса целлюлозы в 3 кг древесины: 3000 ∙ 0,5 = 1500 г.

Рассчитана масса целлюлозы, сгорающей до СО и H 2 O: 1500 ∙ 1/5 = 300 г.

Рассчитана масса СО, образующегося из 300 г целлюлозы:

m (CO) =

300 ∙ 168n

162n

310 г.

Рассчитана концентрация СО в г/л:

m(CO) V(помещения)

36 ∙ 10-3

8,6 ∙ 10-3г/л

Сделан вывод о превышении концентрации СО, при которой у человека возникает нарушение дыхания, в 8,6 раза.

Задание 3 (1 балл)

Предложены меры оказания первой помощи людям, отравившимся СО: пострадавшего вывести на свежий воздух, освободить от стесняющей дыхание одежды. Если пострадавший потерял сознание, дать ему понюхать ватку, смоченную нашатырным спиртом. Вызвать врача.

Деятельность учителя при использовании метода case-study включает в себя две стадии. Первая стадия представляет собой сложную внеаудиторную творческую работу по созданию кейса и вопросов для его анализа. Особое внимание следует обратить на разработку методического обеспечения самостоятельной работы учащихся по выполнению заданий кейсов. Вторая фаза включает в себя деятельность учителя в классе при обсуждении кейса, где он выступает со вступительным и заключительным словом, организует дискуссию или презентацию, поддерживает деловой настрой в аудитории, оценивает вклад учащихся в выполнение заданий кейса.

Разработанные методические рекомендации могут быть использованы как на уроках химии и рассчитаны на 45 минут, так и при проведении факультативов и внеклассных занятий. В этом случае число заданий кейса и время, отводимое на их выполнение, может быть увеличено.

Список литературы Использование кейс-технологии при изучении экологических аспектов химии

- Иванова О. А., Якунина И. И. Об использовании кейс-метода // Химия в школе. - 2013. - № 2. - С. 13-23. EDN: PWRJXX

- Еремин А. С. Кейс-метод // Инновации в образовании. - 2010. - № 2. - С. 67-81. EDN: KYZDCP

- Слепцова С. С., Алямкина Е. А., Пашкова Е. В. Использование кейс-технологии при формировании метапредметных умений на уроках химии в 9 классе // Актуальные проблемы науки в студенческих исследованиях (биология, экология и химия): материалы II Всероссийской заочной студенческой научно-практической конференции, Саранск, 26 марта 2015 г. - Саранск: Мордов. гос. пед. ин-т, 2015. - С. 91-96.