Использование концепций динамических способностей и слабых рыночных сигналов в формировании методического подхода к управлению промышленным предприятием

Автор: Вайсман Елена Давидовна, Никифорова Наталья Сергеевна

Рубрика: Экономика и финансы

Статья в выпуске: 1 т.14, 2020 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена проблеме формирования методического подхода к управлению промышленным предприятием в современных условиях, характеризующихся высоким уровнем изменчивости и неопределённости среды, как внешней, так и внутренней. В основу решения этой проблемы положена концепция динамических способностей предприятия, уточнено определение и выявлены характеристики последних. Представлен подход к управлению промышленным предприятием, позволяющий принимать упреждающие решения, используя инструменты прогнозирования будущих изменений среды по слабым сигналам. Разработана блок-схема алгоритма управления промышленным предприятием на основе его динамических способностей. Предложена матрица управленческих решений, включающая пул возможных стратегий управления промышленным предприятием по критерию его динамических способностей.

Динамические способности, промышленное предприятие, стратегическое управление, vrin-ресурсы, слабые сигналы рынка

Короткий адрес: https://sciup.org/147233832

IDR: 147233832 | УДК: 338 | DOI: 10.14529/em200106

Текст научной статьи Использование концепций динамических способностей и слабых рыночных сигналов в формировании методического подхода к управлению промышленным предприятием

Сегодня процессы цифровизации как в масштабах РФ, так и в масштабах мировой экономики, и развитие глобальной конкуренции создают определённые угрозы для предприятия. В частности, это угроза несвоевременного выявления и удовлетворения потребностей, угрозы, связанные с ростом информированности потребителей, когда последние имеют доступ к подробным характеристикам продукта и его аналогам, что дает им возможность оценить ценовое предложение, угрозы в связи с отставанием от технического прогресса и другие. Все это заставляет предприятия искать новые источники конкурентных преимуществ, которые позволят им ответить на вызовы среды.

Так, ключевая идея 1990-х годов в литературе по менеджменту состояла в том, что конкурентное преимущество предприятия заключается в его «основных компетенциях», технологиях и ноу-хау, которые лежат в основе его бизнес-модели [1]. Современное понимание конкурентоспособности предприятия все чаще и все в большей степени базируется на трудно имитируемых ресурсах (VRIN-ресурсы – valuable, rare, inimitable, non-substitutable), а не на свойствах и качествах продукта, что в свою очередь требует новых подходов к стратегическому управлению[2–4].

Таким образом, в условиях стремительно нарастающих изменений и неопределенности среды актуализируется проблема формирования новых подходов к стратегическому управлению на осно- ве современного понимания конкурентоспособности предприятий.

Постановка проблемы

Развитие ресурсной концепции (Resource Based View) с одной стороны и теории организационного обучения с другой привело к появлению в конце XX века концепции динамических способностей предприятия [5, 6]. С того момента как Д. Тисс [5] ввел в научный оборот эту категорию, как за рубежом [7–9], так и в нашей стране [10–13] опубликовано достаточно большое количество работ, посвященных ее исследованию.

Проведенный обзор существующих источников [в частности, 4, 14, 15] показал, что концепция динамических способностей в рамках ресурсного подхода адекватна задачам стратегического управления предприятием в современных условиях глобализации бизнеса и становления постиндустриального общества. Эта концепция видится особенно перспективной, так как делает акцент на организационных способностях, синтезирует экономический и поведенческий подходы, учитывает фактор времени, что в полной мере соответствует современным тенденциям в экономике.

Однако в эпоху гиперконкуренции изменения происходят с такой скоростью, что время, потраченное на сбор полной и точной информации для обоснования управленческого решения, становится временем упущенных возможностей.

В связи с развитием концепции слабых рыночных сигналов [в частности, 16, 17] возникло понятие «Управление по рыночным сигналам» как управление на основе неточной и неполной информации. В принципе, это означает управление в условиях неопределенности, т. е. именно в тех условиях, в которых сегодня находится абсолютное большинство предприятий. И это означает необходимость для руководства этих предприятий начинать действовать уже при первых слабых сигналах рынка. А для того, чтобы предприятие было способно оперативно реагировать на такие сигналы и принимать соответствующие управленческие решения, ему необходимо сформировать и развить свои динамические способности.

Все это дает нам основание сформулировать ключевую цель настоящего исследования следующим образом: разработка методического подхода к управлению промышленным предприятием по критерию его динамических способностей в условиях быстрой изменчивости и неопределённости среды.

Методический подход к исследованию, обсуждение результатов

В абсолютном большинстве публикаций динамические способности связывают с умением предприятий создавать и трансформировать свои VRIN-ресурсы в ответ на изменение среды. В отличие от этой точки зрения, нам представляется, что в современных условиях быстрых изменений динамические способности должны давать возможность принимать упреждающие решения, что в свою очередь требует умения распознавать слабые рыночные сигналы, выявлять наиболее значимые из них и на этой основе прогнозировать будущие изменения. Таким образом, в отличие от существующих определений, мы трактуем динамические способности как способности предприятия, проявляющиеся в умении распознавать и прогнозировать слабые рыночные сигналы, фокусироваться на наиболее значимых из них и своевременно принимать и реализовывать упреждающие решения по трансформации своих VRIN-ресурсов с целью получения конкурентных преимуществ.

На основе сформулированного определения динамических способностей с одной стороны и выявленных их сущностных характеристик, таких как нематериальный характер, способность формировать конкурентные преимущества за счет использования VRIN-ресурсов, способность улавливать слабые сигналы, способность принимать управленческие решения с опережением с другой, в работе предложен методический подход к управлению промышленным предприятием.

Подход включает два взаимосвязанных блока: первый – блок прогнозирования изменений внешней и внутренней среды промышленного предприятия по слабым сигналам рынка, второй – блок, связанный с принятием управленческих решений по трансформации VRIN-ресурсов промышленного предприятия по критерию его динамических способностей. В рамках этих блоков решаются три последовательных задачи. Две из них решаются в первом блоке: первая – это идентификации слабых сигналов рынка, вторая – выявление наиболее значимых из них с точки зрения промышленного предприятия.

Ключевая задача второго блока – принятие решений относительно трансформации ресурсов в соответствии со значимыми сигналами. Для выбора таких решений разработана управленческая матрица, предусматривающая три альтернативных стратегии развития предприятия.

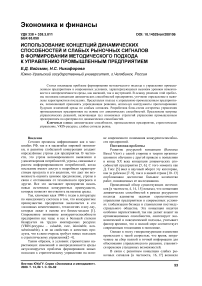

Блок-схема алгоритма управления в соответствии с предложенным методическим подходом представлена на рис. 1.

Отметим, что перед началом работы по разработанному алгоритму управления промышленным предприятием предприятию необходимо сформировать информационную базу, на основе которой будут осуществляться последующие шаги алгоритма. Отметим, что промышленное предприятие рассматривается как динамическая система, имеющая начальное состояние. Важно, чтобы информационная база включала актуальную, по возможности корректную информацию о состоянии его внутренней и внешней среды на дату начала процесса работы по предложенному алгоритму управления – это и есть начальное состояние динамической системы.

В общем виде информационная база (блок 2 (тип блока «данные») на рис. 1) состоит из информации трех уровней: макро-, мезо-, микро-.

-

1. Информация макроуровня: о текущей макроэкономической ситуации; трендах в мире; РФ, регионе; отрасли, смежных отраслях; этапах технологических циклов; стадии жизненного цикла технологий, используемых промышленным предприятием; предпочтениях потребителей и тенденциях их поведения; тенденциях развития общества в целом.

-

2. Информация мезоуровня: о конкурентах и контрагентах, участвующих в цепочке поставок; об угрозах и возможностях; о рынках сбыта и смежных рынках сбыта; положении компании на рынке и занимаемой доле; новых технологиях, используемых в цепочке поставок промышленного предприятия и др.

-

3. Информация микроуровня: информация о товаре; покупателях, удовлетворённости/приверженности потребителей; ресурсах и компетенциях предприятия; его культуре, структуре, технологиях и др.

Элементы информационной базы могут быть откорректированы для каждого конкретного промышленного предприятия. Источники получения информации могут быть внешними и внутренними.

Как видно из рис. 1, процесс управления промышленным предприятием на основе его динамических способностей в общем виде состоит из следующих этапов.

-

1. Идентификация слабых сигналов для прогнозирования изменений среды, в которой осуществляет деятельность промышленное предприятие.

-

2. Оценка целесообразности использования метода управления предприятия на основе его динамических способностей по слабым сигналам.

-

3. Выбор значимых слабых сигналов, на которых следует сфокусироваться промышленному предприятию в рамках стратегического управления.

-

4. Оценка динамических способностей конкретного промышленного предприятия и отрасли, к которой относится рассматриваемое предприятие.

-

5. Принятие управленческих решений с использованием оценки динамических способностей как предприятия, так и соответствующей отрасли.

Рассмотрим подробнее организацию процедур и действий на каждом из этапов управления промышленным предприятием по критерию его динамических способностей. Первые четыре этапа и соответствующие этому этапу процессы 1–15, представленные на рис. 1, относятся к первому блоку управления, в основе которого лежит авторский метод прогнозирования изменений среды по слабым рыночным сигналам.

В этом блоке как один из наиболее важных выделим этап 2 – оценка целесообразности использования метода управления предприятия на основе его динамических способностей по слабым сигналам .

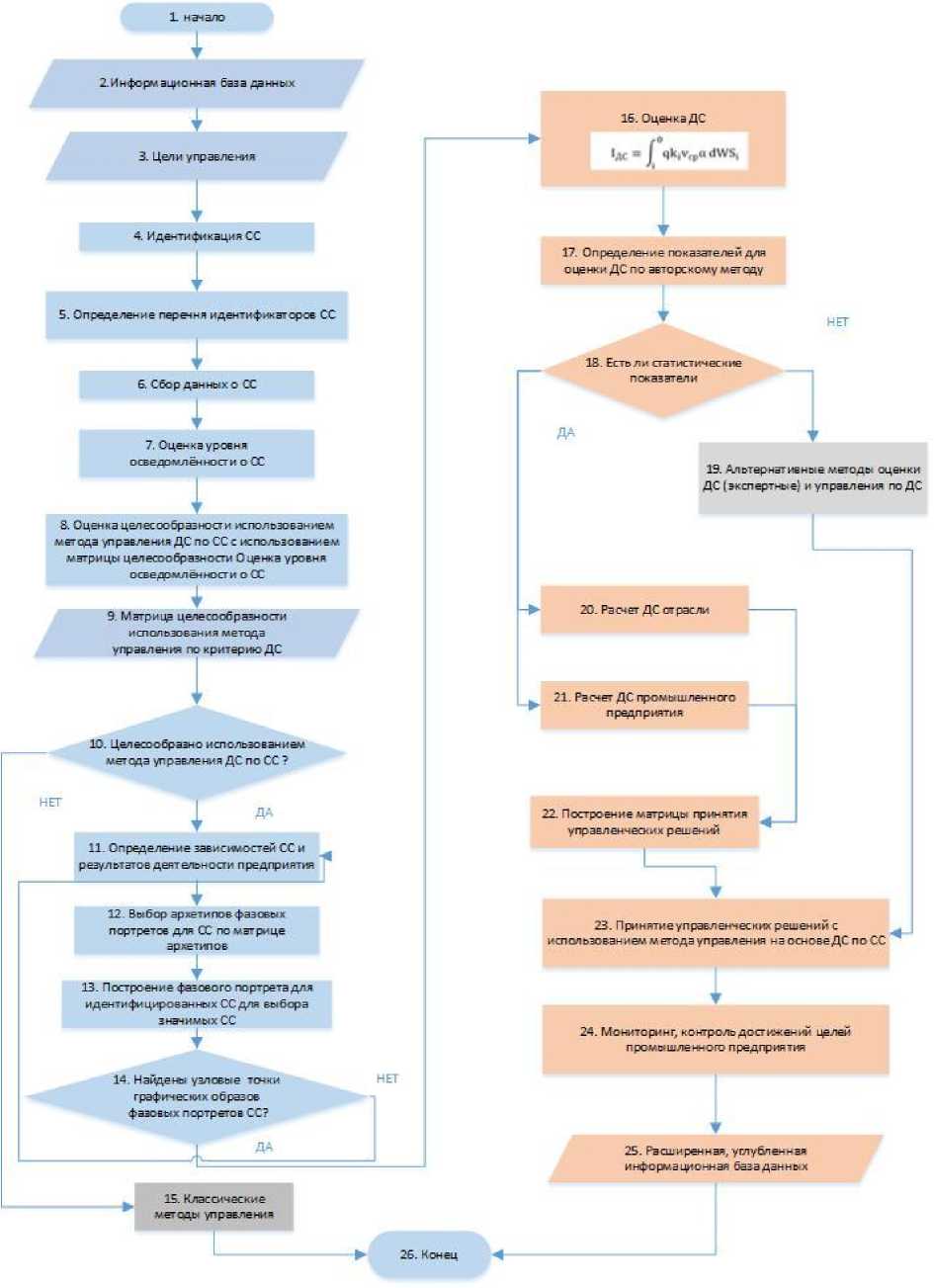

Для выделения предприятий, нуждающихся в управлении на основе динамических способностей, разработана матрица в координатах «осведомленность о слабом сигнале – сила влияния внешней среды» (рис. 2).

Степень осведомленности о слабом сигнале определяется на основе подхода И. Ансоффа [16]. Ансофф выделяет пять уровней осведомленности об изменениях внешней среды, отличающихся объемом информации, доступной менеджерам. На первом может быть лишь предчувствие возможных изменений, второй дает информацию об источниках новых возможностей предприятия, третий уровень – это видение конкретной возможности, четвертый дает основание для разработки мер, отвечающих выявленной возможности, и, наконец, пятый характеризуется объемом информации, необходимой для оценки финансовых последствий принимаемых решений и, следовательно, для разработки стратегии развития предприятия.

Для определения второй координаты разработан метод определения показателя «Сила влияния внешней среды». Показатель представляется целесообразным ввести для интегральной оценки значений трех ключевых характеристик внешней среды предприятия. Первая такая характеристика – это сложность среды, под которой понимается число факторов, на которые предприятие обязано реагировать, а также степень вариативности каждого из этих факторов. Вторая – это комплексная характеристика подвижности среды, включающая с одной стороны скорость, с которой меняются факторы среды, а с другой – взаимосвязанность этих факторов, которая связана со взаимным воздействием последних друг на друга (по определению – это уровень силы, с которой изменение одного фактора воздействует на другие). И, наконец, третья характеристика – неопределенность. Счита- ется, что неопределенность среды зависит от количества и корректности информации, которой обладает предприятие по поводу того или иного фактора с одной стороны и уверенности в этой информации с другой.

Мы предлагаем следующий метод оценки показателя «Сила влияния внешней среды» F ВС :

F BC -

2“ =i (d i - S i •pi)

n ,

где n – число внешних факторов среды рынка предприятия, на которые предприятие будет реагировать; di – значимость фактора для предприятия (экспертная оценка от 0 до 1); ϑ i – скорость, с которой происходит изменение i-го фактора (темп роста изменения i-го фактора); p i – количественное выражение неопределенности внешней среды как оценка вероятности (экспертная оценка от 0 до 1) получения предприятием полной и корректной информации об изменении i-го фактора среды.

Важно отметить, что при оценке силы влияния внешней среды в число внешних факторов (n) относятся факторы, имеющие существенное влияние в настоящее время. Слабые сигналы изменения внешней среды, в которой ведет деятельность предприятие, в число n факторов не включаются.

Значение показателя «Сила влияния среды» может быть оценено на трех уровнях: высокий уровень, если F ВС > 1, средний уровень, когда 0 ≤ F ВС ≤ 1, низкий уровень, когда F ВС <0.

Значение показателя (1) характеризует среду, в которой функционирует промышленное предприятие. Чем выше величина FВС, тем среда более сложная, подвижная и неопределенная, тем ближе ее условия к условиям гиперконкуренции, и тем активнее следует предприятию развивать и задействовать динамические способности.

Физический смысл предлагаемой формулы (1) оценки силы влияния внешней среды заключается в следующем: в любой отрасли промышленности существует определенное число факторов, которое предприятие вовремя должно распознавать, каждый фактор обладает своим весом значимости для конкретного предприятия, и предприятие должно фокусироваться на наиболее для него значимых, при этом важна способность предприятия быстро проводить изменения согласно скорости, с которой происходит изменение фактора.

Рост силы влияния среды, в которой работает промышленное предприятие, может быть связан либо с увеличением количества принимаемых во внимание значимых факторов, либо с увеличением скорости их изменений.

Сокращения: ДС – динамические способности, СС – слабые сигналы

Рис. 1. Блок-схема алгоритма управления промышленным предприятием по критерию его динамических способностей

Будем считать, что влияние среды на функционирование промышленного предприятия может быть оценено на уровне высоком, среднем и низком в соответствии с рассчитанным значением показателя «Сила влияния среды» (высокий, средний, низкий).

На рис. 2 курсивным шрифтом заливкой выделены ситуации, в которых развитие динамических способностей предприятия представляется целесообразным, и, соответственно, целесообразным является применение метода управления предприятием на основе развития его динамических способностей. Если целесообразности в применении метода управления предприятием на основе его динамических способностей нет, то предприятию следует применять классические методы управления.

В ситуациях, когда определена целесообразность применения метода управления предприятием на основе его динамических способностей, третьим и заключительным этапом первого блока будет этап выбора значимых слабых сигналов. Эту задачу предложено решать с использованием инструментов нелинейной динамики с использованием архетипов фазовых портретов слабых сигналов для промышленных предприятий. Соответствующий авторский метод представлен в ранее опубликованных исследованиях авторов. Рассмотрим коротко суть метода.

Первый шаг применения предложенного метода предусматривает определение зависимости между каждым слабым сигналом и результатом деятельности промышленного предприятия.

Для каждого из идентифицированных сигналов определяется архетип фазового портрета. Архетипом фазового портрета в данной работе будем называть образец, формализованную многократно используемую модель фазового портрета зависимости слабого сигнала и результата деятельности предприятия. Фазовый портрет будем рассматривать как разбиение фазового пространства на области притяжения стационарных решений, в которых и будут найдены значимые слабые сигналы. Фазовое пространство для промышленного предприятия в условиях гиперконкуренции как многомерной системы, которая имеет показатели, параметры, характеристики или признаки в количестве S - это множество возможных состояний системы, где все показатели, параметры или признаки системы в количестве S располагаются на S-координатных осях некоторого S-мерного пространства.

Задача определения архетипа фазового портрета для каждого идентифицированного слабого сигнала решается методом экспертной оценки с использованием разработанной матрицы зависимостей слабого сигнала и выручки/затрат, и соответствующего этой зависимости фазового портрета. Далее графическим способом (на основе особых точек фазовых портретов) фиксируются значимые слабые сигналы.

После выявления значимых для предприятия слабых сигналов рынка менеджмент переходит ко второму блоку управления. В рамках этого блока на четвертом этапе проводится оценка динамических способностей предприятия (блок 16-22, рис. 1), после чего на заключительном, пятом этапе, предполагается принятие управленческого решения.

Ключевой задачей второго блока управления является принятие решений по трансформации ресурсов в соответствии со значимыми слабыми сигналами. В этом блоке следует выделить следующие основные процедуры в соответствии с алгоритмом управления промышленным предприятием (рис. 1):

-

- определение статистических показателей оценки динамических способностей (блок 17, рис. 1);

Осведомленность о слабом сигнале

Сила влияния внешней среды

низкая

средняя

высокая

Уровень 1

Классические методы управления

Классические методы управления

Принятие решений по формированию ДС

Уровень 2

Классические методы управления

Классические методы управления

Принятие решений по формированию ДС

Уровень 3

Классические методы управления

Принятие решений по формированию ДС

Принятие решений по формированию ДС

Уровень 4

Принятие решений по формированию ДС

Принятие решений по формированию ДС

Классические методы управления

Уровень 5

Принятие решений по формированию ДС

Классические методы управления

Классические методы управления

Рис. 2. Матрица целесообразности формирования и развития динамических способностей промышленного предприятия

-

- расчет динамических способностей отрасли (блок 20, рис. 1);

-

- расчет динамических способностей промышленного предприятия (блок 21, рис.1);

-

- построение матрицы управленческих решений на основе динамических способностей (блок 22, рис. 1).

Оценка динамических способностей предприятия производится в соответствии с авторским методом по формуле 2, по каждому из слабых значимых сигналов, которые были определены на предыдущем этапе процесса управления. При этом она включает последовательные оценки динамических способностей отрасли и предприятия.

І Д С = ∫ qk ivсрα dWSi , (2) где І Д С– сила динамических способностей предприятия; q – величина VRIN-ресурсов; ki – доля VRIN-ресурсов, соответствующих каждому из значимых слабых сигналов; vср – скорость трансформации VRIN-ресурсов; M/S, – значимый слабый сигнал внешней среды; і – i-й значимый слабый сигнал; α – угол между вектором скорости трансформации VRIN-ресурсов и вектором значимых слабых сигналов среды.

В случае, если в оценке не представляется возможным получить информацию по статистическим показателям деятельности (в соответствии с НК РФ, Росстат и прочими нормативными документами, либо в соответствии с нормами управленческого учета конкретного предприятия), либо затраты на сбор этих данных будут превышать прогнозный эффект от управленческих решений, принятых на их основе, предлагается воспользоваться экспертными методами оценки динамических способностей.

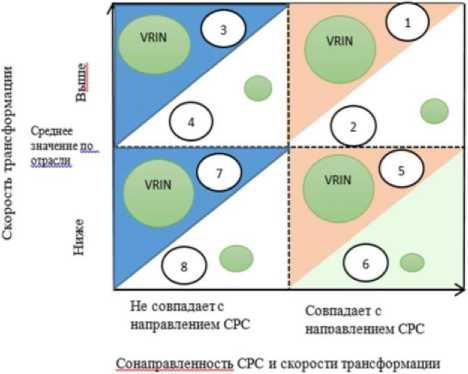

Следующим после оценки динамических способностей этапом алгоритма управления промышленным предприятием (рис. 1) является построение матрицы управленческих решений на основе динамических способностей.

Разработанная восьмипольная матрица управленческих решений (рис. 3) учитывает следующие характеристики динамических способностей предприятия:

-

• скорость трансформации VRIN-ресурсов (ось ординат на графике рис. 3);

-

• соноправленность слабых сигналов с направлением трансформации VRIN-ресурсов (ось абсцисс на графике рис. 3);

-

• доля VRIN-ресурсов промышленного предприятия, соответствующая наиболее значимым сигналам (на графике на рис. 3 обозначается диаметром круга VRIN-ресурсов).

Скорость трансформации VRIN-ресурсов определяется относительно средней величины скорости трансформации VRIN-ресурсов в соответствующей отрасли. Поле матрицы строится по кри- терию: выше или ниже среднеотраслевого показателя.

Сонаправленность скорости трансформации VRIN-ресурсов с направлением слабых сигналов в матрице определяется по критерию совпадения направления этих векторов: сонаправлен или разнонаправлен.

Для оценки доли VRIN-ресурсов, соответствующих значимым слабым сигналам промышленного предприятия (на рис. 3 обозначается диаметром круга), будем использовать экспертную оценку соответствия VRIN-ресурсов каждому из значимых сигналов, для чего введем следующую шкалу:

-

– «высокая»: более 40 % всех VRIN-ресурсов промышленного предприятия соответствуют значимым слабым сигналам (по экспертной оценке, проводимой в рамках оценки динамических способностей предприятия);

– «низкая»: менее 40 % всех VRIN-ресурсов промышленного предприятия соответствуют значимым слабым сигналам (по экспертной оценке, проводимой в рамках оценки динамических способностей предприятия).

Рассмотрим подробнее стратегии управления промышленным предприятием, предложенные в матрице управленческих решений на основе его динамических способностей.

Стратегия инвестиций в динамические способности . Стратегия может иметь место в случае, если VRIN-ресурсы сонаправлены со значимыми слабыми сигналами, и скорость их трансформации на анализируемом предприятии выше, чем средняя по отрасли.

В рамках этой стратегии в зависимости от абсолютного значения VRIN-ресурсов стратегические действия предприятия будут осуществляться в одном из двух направлений:

– на поддержание уровня динамических способностей при высоком уровне абсолютного значения VRIN-ресурсов. Предприятия, находящиеся в поле «1» матрицы управленческих решений (рис. 3), являются «Лидерами рынка»;

– на инвестиции в наращивание абсолютного значения VRIN-ресурсов (поле «2» матрицы управленческих решений).

Важно отметить, что при работе с этой стратегией предприятию необходимо нарастить абсолютное значение VRIN-ресурсов, соответствующее значимым слабым сигналам, минимум до 40 % от всей суммы своих VRIN-ресурсов («высокая» доля VRIN-ресурсов в матрице управленческих решений).

Эта задача может быть реализована за счет трансформации существующих VRIN-ресурсов либо за счет инвестиций в формирование (созда-ние/покупку) дополнительных VRIN-ресурсов, соответствующих значимым слабым сигналам.

-

1. Инвестиции в поддержание уровня ДС

-

2 Инвестиции в наращивание VR1N-ресурсов

-

3 Инвестиции в реструктуризацию VRIN-pecypcoe

-

4 Инвестиции в наращивание VRIN-pecypcoe, сонаправленных с СС

-

5. Реструктуризация\замещение VRIN-pecypcoe

-

6. Инвестиции в наращивание VRIN-ресурсов

-

7. Реструктуризация/продажа/замещение VRIN-pecypcoe

-

8. Ликвидация направления

Курсив - требуется тестирование VRIN-pecypcoe

Рис. 3. Матрица управленческих решений на основе ДСдля промышленных предприятий

Стратегия инвестиций в трансформацию VRIN-ресурсов . Стратегия может иметь место в случае, если VRIN-ресурсы недостаточны по абсолютному выражению, а управленческие решения требуют их дополнительного тестирования на соответствие стратегически значимым тенденциям в развитии отрасли.

В этом случае стратегические действия предприятия будут осуществляться в одном из следующих направлений.

Инвестиции в реструктуризацию VRIN-ресурсов (поле «3» матрицы управленческих решений). Как видно, ситуация поля «3» характеризуется высоким абсолютным уровнем VRIN-ресурсов, высокой скоростью трансформации VRIN-ресурсов и несоответствием направления трансформации VRIN-ресурсов направлениям изменений, выявленным по слабым сигналам. В этом случае предприятию необходимо выбрать (или изменить) направления трансформации VRIN-ресурсов. Следует провести тестирование VRIN-ресурсов на соответствие слабым сигналам и принять решение об их реструктуризации (частичной продажи, выделении направлений бизнеса и повторной оценке динамических способностей в соответствии со слабыми сигналами, характерным для альтернативного развития бизнеса и т. п.).

Инвестиции в наращивание VRIN-ресурсов, сонаправленных со значимыми слабыми сигналами (поле «4» матрицы управленческих решений). Ситуация характеризуется низким уровнем VRIN-ресурсов, соответствующих значимым слабым сигналам, высокой скоростью их трансформации и несоответствием направления трансформации VRIN-ресурсов со слабыми сигналами. Предприятия, находящиеся в поле «4», имеют высокий уровень способности к трансформации VRIN-ресурсов, однако их абсолютной величины для достижения лидерства на рынке недостаточно; кроме того, им необходимо наращивать долю VRIN-ресурсов, совпадающих с направлением значимых для предприятия слабых сигналов. Разумеется, при работе с этой стратегией предприятие не должно бесконечно наращивать VRIN-ресурсы, необходимо нарастить абсолютное значение VRIN-ресурсов, соответствующее значимым слабым сигналам, минимум до 40 % всей их суммы (по нашей шкале это соответствует «высокой» доле VRIN-ресурсов).

Реструктуризация/замещение VRIN-ресурсов (поле «5» матрицы управленческих решений). Это поле характеризуется высоким абсолютным уровнем VRIN-ресурсов, низкой скоростью трансформации VRIN-ресурсов при сонаправленном векторе трансформации VRIN-ресурсов с направлением слабых сигналов. Это означает, что предприятия, находящиеся в этом поле, имеют низкий уровень способности к трансформации VRIN-ресурсов, и для нивелирования этой ситуации следует провести оценку способности к трансформации VRIN-ресурсов по каждому из значимых слабых сигналов с целью выявления ресурсов с критически низкой скоростью трансформации. Такие ресурсы целесообразно либо заменить, либо развить. При замещении VRIN-ресурсов, соответствующих направлению значимых слабых сигналов, но имеющих низкую скорость трансформации, важно корректно оценить их необходимый уровень, дабы не наращивать уровень последних до бессмысленно высоких значений (рекомендуется проводить наращивание по шкале до уровня «высокий»). При замещении VRIN-ресурсов предприятию следует провести тестирование VRIN-ресурсов на соответствие слабым рыночным сигналам.

Инвестиции в наращивание VRIN-ресурсов (поле «6» матрицы управленческих решений).

Предприятия, находящиеся в этом поле, имеют низкий уровень VRIN-ресурсов, низкую скорость их трансформации при сонаправленном векторе трансформации VRIN-ресурсов с направлением слабых сигналов. Такие предприятия имеют низкий уровень способности к трансформации VRIN-ресурсов, а это означает, что им следует инвестировать в наращивание способности к быстрой трансформации VRIN-ресурсов и одновременно в повышение абсолютного уровня этих ресурсов.

Реструктуризация/продажа/замещение VRIN-ресурсов (поле «7» матрицы управленческих решений). Здесь высокий абсолютный уровень VRIN-ресурсов, низкая скорость их трансформации и несоответствие направления последним тенденциям, определенным по слабым рыночным сигналам. Прежде, чем осуществлять инвестиции в развитие способности по трансформации VRIN-ресурсов, предприятию следует провести тестирование последних на соответствие слабым сигналам и принять решение о реструктуризации VRIN-ресурсов (частичной продаже, выделении направлений бизнеса и повторной оценке динамических способностей в соответствии со слабыми сигналами, характерным для альтернативного развития, и т. п.).

Стратегия ликвидации направления – имеет место в случае, если VRIN-ресурсы недостаточны по абсолютному выражению, при этом сона-правленность между их трансформацией и значимыми слабыми сигналами отсутствует (поле «8» матрицы управленческих решений).

При реализации практически всех рассмотренных стратегий целесообразно проводить тестирование VRIN-ресурсов на их соответствие слабым рыночным сигналам. Для этого может быть использована общеизвестная модель упрощенной вариации VRIN-тестирования, в которой предлагается отмечать, соответствует ли ресурс установленным требованиям в простой двоичной системе «да»/«нет», или для более развернутого тестирования – балльно-рейтинговая система оценки степени соответствия ресурса каждому критерию VRIN.

В целом, проведенное исследование дает нам основание для следующих выводов.

-

1. Стремительные изменения в связи с цифровизацией экономики, процессами глобализации и развитием гиперконкуренции актуализируют проблему поиска систем управления, позволяющих оперативно реагировать на изменения среды и принимать упреждающие решения.

-

2. Представляется, что такая система управления должна базироваться на двух современных концепциях: концепции динамических способностей и концепции слабых рыночных сигналов.

-

3. С учетом указанных концепций предложен методический подход к управлению промышленным предприятием по критерию его динамических способностей строиться по критерию формирования динамических способностей предприятия, т. е.

-

4. Разработанная в рамках методического подхода восьмипольная управленческая матрица дает возможность предприятию, функционирующему в сложной, быстро меняющейся среде в зависимости от трех переменных – скорость трансформации VRIN-ресурсов, сонаправленность слабых сигналов с направлением трансформации VRIN-ресурсов, доля VRIN-ресурсов промышленного предприятия, соответствующая наиболее значимым сигналам – оперативно выбрать стратегию своего развития и сформировать тем самым конкурентное преимущество.

способностей, проявляющихся в умении распознавать и прогнозировать слабые рыночные сигналы, фокусироваться на наиболее значимых из них и своевременно принимать и реализовывать упреждающие решения по трансформации своих VRIN-ресурсов с целью получения конкурентных преимуществ.

Список литературы Использование концепций динамических способностей и слабых рыночных сигналов в формировании методического подхода к управлению промышленным предприятием

- Прахалад, К.К. Ключевая компетенция корпорации / К.К. Прахалад, Г. Хамел // Вестник СПбГУ. Сер. «Менеджмент». - 2003. - Вып. 3. - C. 18-40.

- Грант, Р. Ресурсная теория конкурентных преимуществ: практические выводы для формирования стратегии/ Р. Грант// Вестник СПбГУ. Сер. «Менеджмент».- 2003.- Вып. 3.- С. 47-75

- Барни, Дж.Б. Может ли ресурсная концепция принести пользу исследователям в области стратегического управления? — Да. / Дж.Б. Барни// Российский журнал менеджмента. - 2009. -№ 7.- С. 71-92.

- Катькало, В.С. Эволюция теории стратегического управления /В.С. Катькало. - 2-е изд. -СПб.: С.-Петерб. гос. ун-та, 2008. - 548 с.

- Teece, D.J. Dynamic capabilities and strategic management / D. Teece, G. Pisano, Shuen // Strategic Management Journal. - 1997. - V. 18(7). - Р. 509533.

- Teece, D.J. A dynamic capabilities-based entrepreneurial theory of the multinational enterprise / D.J. Teece // Journal of International Business Studies. - 2014. - 45(1). - P. 8 -37.

- Орехова, С.В. Разработка стратегии банка на базе его динамических способностей / С.В. Орехова, И.Н. Попова, Ю.В. Шаехова // Известия Уральского государственного экономического университета. - 2013. - № 5 (49). - С. 46-53.

- Кулеш, В.А. Концепция динамических способностей в стратегическом выборе компании / В.А. Кулеш // Научный журнал КубГАУ. - 2015. -№ 108(04). - С. 1164-1182

- Арпентьева, М.Р. Динамические способности предприятий и форсайт-технологии развития отраслевых рынков / М.Р. Арпентьева // Электронный научно-экономический журнал «Стратегии бизнеса». - 2018. - № 8 (52). - С. 30-36.

- Barreto, I. Dynamic capabilities: A review of past research and an agenda for the future / I. Barreto // Journal of Management, 2010. - 36(1). - P. 256280.

- Li, D. Dynamic capabilities, environmental dynamism, and competitive advantage: Evidence from China / D. Li, J. Liu // Journal of Business Research. - 2014. - V. 67, № 1. - P. 2793-2799.

- Macher, J.T. Measuring Dynamic Capabilities: Practices and Performance in Semiconductor Manufacturing / Jeffrey T. Macher, David C. Mowery // British Journal of Management, 2009. - V. 20. -Р. 41-62.

- Bogodistov, Y. Динамические способности: Сравнение методов измерения на примере малых и средних предприятий Украины / Y. Bogodistov, O. Krupskyy, & S. Sardak // ЕкономiчнийПростiр. -2016. - Т. 110. - Р. 139-161.

- Eisenhardt, K. Dynamic capabilities: What are they? / K. Eisenhardt, J. Martin // Strategic Management Journal. - 2000. - V. 21(10/11). - P. 11051121.

- Zollo, М. Learning, Environmental Dynamism and the Evolution of Dynamic Capabilities / М. Zollo, S. Winter // Organization Science. - 2002. - 13. - P. 339-351.

- Aнсофф, И. Стратегическое управление / И. Aнсофф. - М.: Экономика, 1989. - 657 с.

- Spence, M. Job Market Signaling /M. Spence // Quarterly Journal of Economics. 1973. - P. 87.