Использование контролируемых ультразвуком эпидуральных и корешковых блокад у пациентов с радикулопатиями вертеброгенного генеза

Автор: Кинзерский Сергей Александрович, Сумная Татьяна Анатольевна, Кинзерский Антон Александрович, Сумная Дина Борисовна, Львовская Елена Ивановна, Садова Валентина Алексеевна, Тренева Марина Валерьевна

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Проблемы здравоохранения

Статья в выпуске: 1 т.15, 2015 года.

Бесплатный доступ

На базе лечебно-диагностического центра ООО «СОНАР» проведено исследование неврологического и психоэмоционального статуса, качества жизни и ночного сна, а также состояние системы перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты у пациентов с корешковыми синдромами поясничного остеохондроза, обусловленными наличием грыж межпозвонковых дисков у двух групп пациентов: получавших традиционное лечение (50 человек) и получавших лечение с использованием УЗИ-контролируемых корешковых и эпидуральных блокад (168 человек). Группа здоровых - 20 человек. При лечении с использованием УЗИ-контролируемых корешковых и эпидуральных блокад быстрее и эффективней удавалось купировать болевой синдром, улучшая динамику неврологического статуса, при этом также существенно улучшились качественные показатели сна, что сопровождалось более значительным и быстрым регрессом дисбаланса в системе «ПОЛ - АОС», чем у пациентов контрольной группы.

Грыжи межпозвонковых дисков, радикулопатия, узи-контролируемые блокады, боль, тревога, депрессия, сон, перекисное окисление липидов (пол)

Короткий адрес: https://sciup.org/147153245

IDR: 147153245 | УДК: 616.8-08

Текст научной статьи Использование контролируемых ультразвуком эпидуральных и корешковых блокад у пациентов с радикулопатиями вертеброгенного генеза

Введение. Пояснично-крестцовая радикулопатия является одним из наиболее тяжелых вариантов вертеброгенных болевых синдромов, который характеризуется особенно интенсивной и стойкой болью, обычно сопровождающейся резким ограничением подвижности [10, 13]. Острая поясничная боль, несмотря на существование множества различных методов ее лечения, в 20 % случаев трансформируется в хроническую, которая, при отсутствии эффекта от консервативной терапии, требует проведения оперативного вмешательства [4, 8].

Хронические боли в спине занимают первое место по распространенности среди лиц трудоспособного возраста (35–45 лет). Под хронической болью принято понимать длительно существующую боль, вызванную хроническим патологическим процессом. Традиционно считается, что большинство пациентов (около 80 %) с острой болью в спине полностью выздоравливают, и только у 17–20 % боль начинает персистировать.

Следует отметить, что приблизительно у 5–7 % больных с хроническими болями в спине наблюдается стойкая утрата трудоспособности, а у большинства больных отмечается снижение трудоспособности в той или иной степени. Снижение трудоспособности пациентов в возрасте 35–45 лет вследствие хронических болей приводит к экономическим потерям.

Основной задачей врача-клинициста является предупреждение персистирования боли, т. е. раннее выявление целевых групп пациентов, угрожаемых по хронизации боли с целью проведения более агрессивных терапевтических мероприятий в острый период боли и профилактических мероприятий после купирования болевого эпизода.

На протяжении последних десятилетий разными исследователями ведется активное изучение роли психологических и психофизиологических факторов в формировании болевого ощущения. Было доказано, что боль является не только результатом обработки ноцицептивной периферической информации, но и в значительной степени может модулироваться центральными механизмами.

Наиболее значимыми психоэмоциональными факторами, увеличивающими риск персистирования мышечно-скелетной боли, являются:

-

- эмоциональный стресс;

-

- ожидание, что боль может являться проявлением «опасного» заболевания, которое может стать причиной инвалидизации;

-

- вторичная выгода болезни;

-

- тревожно-депрессивные расстройства;

-

- астения;

-

- тенденция к социальной зависимости.

Стрессовые события, предшествующие появлению боли – один из наиболее сильно действующих факторов в хронизации боли [2, 3, 5]. Многие исследователи считают, что не столько сама физическая боль, сколько ожидание, что она является проявлением опасного не диагностируемого заболевания, вызывает апатию и депрессию. В свою очередь, через дисбаланс медиаторных систем, вызванный стрессовыми реакциями и депрессией, происходит воздействие на антиноци-цептивные системы, в конечном итоге формируя ощущения сильной боли.

Современные исследования убедительно показали существование двусторонней направленности связи между депрессией и болью: боль повышает риск развития депрессии, а депрессия может стать первопричиной боли.

В основе депрессивных состояний лежит функциональный дефицит моноаминов (норадреналина и серотонина). Эти нейромедиаторы играют значительную роль и в ощущениях боли, и в модуляциях настроения. Кроме того, боль, как выраженная отрицательная эмоция, может приводить к возникновению депрессивных симптомов. Нарушения баланса серотонинергической и норадренергической медиации в головном мозге также могут быть ассоциированы с депрессией. Восстановление баланса серотонинергической и норадренергической медиации может играть весьма важную роль в лечении широкого спектра не только эмоциональных, но и болевых симптомов.

Болевое поведение является не только следствием хронической боли и инвалидизации, но и может появляться значительно раньше, отражая процесс хронизации. Таким образом, психоэмоциональный статус пациентов, страдающих от боли, требует непосредственного внимания со стороны врача. В частности, негативные мысли, ожидания, убеждения, оказывая значительное влияние на настроение, могут стимулировать так называемое неадаптивное болевое поведение, основными чертами которого являются: ограничение социальных контактов; чрезмерная зависимость от анальгетиков; малоподвижный образ жизни.

Также при длительно существующем болевом синдроме может возникать неврастенический синдром, который характеризуется: повышенной утомляемостью; физической усталостью и общей слабостью после незначительной умственной или физической нагрузки; мышечными болями; нарушениями сна; неспособностью расслабиться; раздражительностью; подавленностью, тревожностью, астеническими жалобами (общая слабость, утомляемость, истощаемость, вялость дневная сонливость, адинамия или гиподинамия).

Материалы и методы. Исследование психоэмоционального и неврологического статуса, а также биохимическое исследование анализов крови у пациентов с радикулопатиями, обусловленными грыжами межпозвонковых дисков при поясничном остеохондрозе, было проведено на базе лечебно-диагностического и научно-методологического отделов клиники Кинзерского А.Ю. ООО «СОНАР» и кафедры биохимии ФГОУ ВПО «Уральский государственный университет физической культуры», г. Челябинск. Исследование проводилось с применением современного сертифицированного оборудования (спектрофотометр SmartSpecTM Plus BIO-RAD Laboratories, США; ультразвуковые аппараты: Super-sonix Aixplorer V6 (Франция); Mindray DC-7 (Китай) с использованием электронного кон-вексного датчика с диапазоном рабочих частот 2,5–6 МГц).

В исследуемую группу были включены пациенты с радикулопатиями, обусловленными наличием грыж межпозвоночных дисков при поясничном остеохондрозе, получавшие лечение с использованием контролируемых ультразвуком (УЗИ-контролируемых) корешковых и эпидуральных блокад (168 человек) и пациенты с идентичными радикулопатиями, не получавшими в комплексе лечения УЗИ-контролируемых блокад (50 человек).

Группа здоровых лиц для контроля составила 20 человек.

Пациенты с грыжами межпозвонковых дисков были обследованы нами дважды – до проведения процедуры блокады и после нее.

Группа здоровых была обследована однократно.

Исследование было выполнено с октября 2011 года по октябрь 2014 года с использованием разработанного информированного согласия. Протокол исследования соответствовал этическим стандартам и был регламентирован локальным этическим комитетом ФГБОУ ВПО «УралГУФК» в соответствии с Хельсинской декларацией Всемирной ассоциации «Этические принципы проведения научных медицинских исследований с участием человека» с поправками 2000 г. и «Правилами клинической практики в Российской Федерации», утверждёнными Приказом Министерства РФ № 266 от 19.06.2003 г.

Критерием отбора для эпидуральных УЗИ-контролируемых блокад было: наличие длительно существующих болей в спине, выраженного стато-вертебрального синдрома, положительных симптомов натяжения, корешковых болей и неврологических выпадений при наличии грыж на данном уровне, верифицированных при УЗИ и МРТ.

Исследование выполнялось на ультразвуковых сканерах Supersonix Aixplorer V6 (Франция) и Mindray DC-7 (Китай) с использованием электронного конвексного датчика с диапазоном рабочих частот 2,5–6 МГц. На датчик наносился ультразвуковой гель и сверху надевался стерильный защитный чехол. Соблюдались правила асептики и антисептики. Для заполнения пространства между кожей и датчиком применялся раствор Ахдез. Локализацию уровня необходимого введения препарата определял невролог после предварительного клинического осмотра и анализа данных УЗИ и МРТ. Выбирались случаи, когда клиника корешкового синдрома совпадала с наличием грыжи на данном уровне. При парамедианной грыже блокаду выполняли на стороне поражения. При наличии 2 и более грыж, совпадающих с клиникой компрессии корешка, блокаду выполняли на нижележащем уровне. При наличии 1 грыжи и синдрома компрессии нескольких корешков блокаду выполняли на уровне грыжи. Блокада выполнялась из сагиттальной косой позиции через междужковое пространство, с осью датчика, обращенной каудально.

Корешковый синдром при грыжах межпозвонковых дисков является одной из причин длительно существующих болевых синдромов, и именно поэтому поиск методов воздействия на болевые синдромы при вер-теброгенной патологии нервной системы остается одной из важнейших проблем современной науки.

Наиболее эффективным методом лечения радикулопатии является введение кортикостероидов. Традиционно данную процедуру выполняли «вслепую», без применения навигации. Однако существуют данные о неверном положении кончика иглы в большом проценте случаев даже в руках опытных специалистов. Также хорошо описаны возможные осложнения при некорректном введении кортикостероидов вместо эпидурального в субарахноидальное пространство. Поэтому актуально изучение применения ультразвука в качестве навигации для данной процедуры, как при корешковых, так и при эпидуральных блокадах.

Результаты и обсуждение. Оценка эффективности терапии, кроме стандартного неврологического осмотра, проводилась нами по целому ряду методик, которые можно условно разделить на три группы:

-

- оценка уровня качества жизни, общего психологического благополучия, включая субъективную оценку уровня боли;

-

- оценка психоэмоционального состояния пациентов, включая анализ уровня выраженности тревоги и депрессии;

-

- оценка качества сна и анализ его нарушений.

Также было проведено биохимическое исследование, которое включало: определение продуктов ПОЛ в гептан-изопропаноль-ных экстрактах биологических жидкостей (проводилось по методу И.А. Волчегорского с соавт.), конечных продуктов ПОЛ (по методу Е.И. Львовской с соавт.), интенсивности аскорбат-индуцированного ПОЛ (по методу Е.И. Львовской).

Результаты обследования представлены ниже.

-

I . При грыжах межпозвонковых дисков радикулопатии, значительно снижают качество жизни пациентов за счет интенсивного и стойкого болевого синдрома и обычно сопровождаются резким ограничением подвижности.

Для диагностики состояния качества жизни пациентов и уровня боли были использованы следующие методики:

-

- четырехсоставная визуально-аналоговая шкала боли;

-

- оценка боли и функционального состояния при хронических болях в спине;

-

- Мак-Гиловский болевой опросник;

-

- опросник Роланда–Морриса «Боль в нижней части спины и нарушение жизнедеятельности»;

-

- индекс общего психологического благополучия;

-

- индекс удовлетворенности жизнью.

Результаты первичного тестирования подтверждают наличие выраженных болей у пациентов, обусловленных наличием грыж межпозвонковых дисков. Характер боли соответствует имеющимся клиническим данным. Пациенты отмечали нарушение работоспособности, сложности в самообслуживании и выполнении обычной физической нагрузки (домашняя уборка, ходьба, наклоны, подъем по лестнице и т. д.), выраженную усталость и скованность в движениях.

После проведения комплексного лечения, включающего в себя проведение УЗИ- контролируемых эпидуральных блокад, нами было проведено повторное исследование субъективного восприятия боли.

Об эффективности проведения УЗИ-конт-ролируемых блокад свидетельствовал регресс болевого и стато-вертебрального синдромов, а также исчезновение симптомов натяжения и корешковых неврологических выпадений. Тестирование по четырехсоставной визуально-аналоговой шкале боли выявило положительную тенденцию к снижению уровня боли в баллах как на момент обследования, так и среднего уровня боли, а также уровня боли в наилучшие дни и в наихудшие дни болезни в группе пациентов получавших в комплексе лечения УЗИ-контролируемые блокады, что свидетельствовало о большей эффективности применения комплекса реабилитации, проводимого в группе сравнения (рис. 1).

При отсутствии достоверных отличий по характеристикам боли до лечения в исследуемых группах (р < 0,05), при использовании

□ боль на момент обследования до лечения

□ боль на момент обследования после лечения в средняя боль до лечения

□ средняя боль после лечения

□ боль в наилучшие периоды до лечения

□ боль в наилучшие периоды после лечения

□ боль в наихудшие периоды до лечения

□ боль в наихудшие периоды после лечения

Рис. 1. Показатели тестирования по четырехсоставной визуально-аналоговой шкале боли

УЗИ-контролируемых блокад боли удавалось купировать быстрее и с более стабильным и длительным эффектом.

Данный вид лечения позволил 88,43 % пациентов полностью отказаться от применения анальгетиков и НПВС. У 11,57 % пациентов и боли, и неврологические выпадения значительно уменьшились, но для достижения оптимального клинического эффекта необходимо было использовать НПВС, сосудистую и гормональную терапию.

Комплексное лечение с применением УЗИ-контролируемых блокад уменьшало выраженность биомеханических изменений: уменьшался дисбаланс мышц, увеличивался объем движений в суставах, регрессировал или уменьшался в динамике болевой синдром.

Оценка болевого синдрома, бытовой и социальной активности, проводимая с помощью шкалы оценки боли, функционального и экономического состояния при хронических болях в спине (R.G. Watkins и соавт.), позволяет отметить значительное снижение болей и восстановление профессиональной активности у больных радикулопатией, в лечении которых применялось использование УЗИ-контролируемых блокад.

Данные о нарушениях в сферах самообслуживания, бытовой и трудовой активности у пациентов, страдающих болями в поясничном отделе позвоночника, были получены нами при иcпользовании опросника Роланда– Морриса «Боль в нижней части спины и нарушение жизнедеятельности» (Low Back Pain and Disability Questionnaire, Roland-Morris). Опрос по данной шкале проводится несколько раз за период лечения, и его результаты имеют диагностическое значение. Больные радикулопатией, получавшие лечение с использованием УЗИ-контролируемых блокад, до лечения отмечали в среднем 15 пунктов из 18 возможных, после лечения – 2 пункта (нарушения жизнедеятельности считаются выраженными, если пациент отмечает наличие более 7 пунктов). Таким образом, можно считать, что состояние больных улучшилось на 13 пунктов. У больных поясничной радикулопатией, не получавших в комплексе лечения УЗИ-контролируемые блокады, улучшение отмечалось в среднем на 10 пунктов – с 15 до 5. Достоверно более значимое снижение болевого синдрома, улучшение бытовой и профессиональной активности позволяет судить об улучшении качества жизни пациен- тов, получающих лечение с использованием УЗИ-контролируемых блокад.

Данные опросников «Индекс общего психологического благополучия» (Psychological General Well-Being Index) и «Индекс удовлетворенности жизнью» (Life Satisfaction Index) свидетельствуют о более оптимистичной оценке собственного здоровья и благополучия среди группы пациентов, при лечении которых применялись УЗИ-контролируемые блокады, по сравнению с контрольной группой, получавшей консервативное лечение [1, 11].

Средние значения индексов шкал у пациентов группы сравнения после лечения в 2,1 раза выше (p < 0,05) аналогичных значений у пациентов контрольной группы. По некоторым шкалам индекса общего психологического благополучия (самоконтроль, жизненная энергия, общее благополучие) средние значения у пациентов группы сравнения после лечения достигают нормы, т. е. сопоставимы с результатами тестирования здоровых людей.

-

I I. Радикулопатии, обусловленные наличием грыж межпозвонковых дисков, сопровождаются наличием длительного болевого синдрома, который существенно ухудшает не только качество жизни пациентов и снижает трудоспособность, но и оказывает значительное влияние на изменение эмоционального состояния пациентов [2, 3, 5, 6, 12]. Наиболее часто болевой синдром сопровождается расстройствами тревожно-депрессивного спектра, которые, в свою очередь, негативно влияют на субъективное восприятие боли [11]. Поэтому нами было проведено исследование психоэмоционального состояния пациентов, в частности, оценка уровня выраженности тревоги и депрессии. Тестирование проводилось по следующим методикам [11]:

-

- определение личностной и реактивной тревожности Спилбергера–Ханина;

-

- госпитальная шкала тревоги и депрессии;

-

- самоопросник депрессии CES-D;

-

- методика САН (самочувствие, активность, настроение);

-

- самоопросник депрессии СПб НИПНИ психоневрологии им. Бехтерева.

Результаты психологического тестирования, проводившегося до начала лечения, отражали снижение общего фона активности и настроения, снижение скорости протекания психических процессов, повышенный уровень ситуативной тревожности, низкие оценки общего состояния физического здоровья и эмо- ционального состояния, астеническом и депрессивном состоянии пациентов с радикулопатиями в обеих группах.

При проведении методики определения личностной и реактивной тревожности Спил-бергера–Ханина значимых различий по уровню личностной тревожности в исследуемых группах выявлено не было; однако ситуативная (реактивная) тревожность у пациентов с радикулопатиями была достоверно выше (p < 0,05) в 1,5 раза по сравнению с группой здоровых. После проведения лечения с использованием УЗИ-контролируемых блокад уровень реактивной тревожности у пациентов с радикулопатиями снизился в 2,5 раза, что свидетельствует о достоверной значимости (p < 0,05) полученных результатов.

Данные, полученные при проведении методики САН (самочувствие, активность, настроение), свидетельствуют о наличии выраженного психического напряжения у пациентов с радикулопатиями по сравнению со здоровыми: по шкале «самочувствие» показатели группы здоровых в 1,7 раз выше (p < 0,05), чем у пациентов с радикулопатиями; по шкале «активность» – в 1,8 раза выше (p < 0,05); по шкале «настроение» – в 1,6 раз (p < 0,05).

Эти результаты свидетельствуют о снижении общего фона активности и настроения, снижении скорости протекания психических процессов, низких оценках общего состояния организма и здоровья пациентов с радикулопатиями, обусловленными грыжами межпозвонковых дисков.

После проведения УЗИ-контролируемых блокад показатели по всем шкалам методики САН достоверно увеличиваются (p < 0,05): по шкале «активность» – в 1,5 раза; по шкале «настроение» в 1,7 раза; по шкале «самочувствие» – в 1,8 раз.

Как показало исследование, уменьшения выраженности депрессивных проявлений удается достичь, применяя оба комплекса восстановительной терапии. Но наиболее достоверная разница до и после лечения с исчезновением или значительным уменьшением выраженности тревожно-депрессивных расстройств наблюдается при применении курса лечения радикулопатий с использованием УЗИ-конт-ролируемых блокад.

Снижению тревожности и улучшению общего фона самочувствия и настроения также способствует то, что УЗИ-контролируемые блокады переносятся больными значительно лучше, чем блокады с идентичными препаратами без ультразвукового контроля. Это объясняется не только большей точностью подведения лекарственных препаратов к зоне поражения, но и также верой пациента в точность и безопасность проводимой процедуры, что также снижает уровень тревожности, особенно при сочетании со значительным снижением уровня боли после проведения блокады, что помогает пациентам быстрее компенсировать состояние депрессии и тревожно-фобические проявления [1]. Таким образом, проведение лечебных процедур с использованием УЗИ-контролируемых блокад позволяет быстро добиваться положительной динамики с регрессом болевого синдрома, что, в свою очередь, отражалось и в значительном улучшении психологического и эмоционального состояния пациентов. Снижение длительно существовавшего болевого синдрома позволяет снизить выраженность тревожно-депрессивных проявлений, так как у пациентов пропадает чувство неуверенности в собственных силах и недоверия к врачебным манипуляциям. В свою очередь, уменьшение тревожных проявлений, достигнутое в процессе лечения, делает комплекс реабилитационных мероприятий более успешным и менее длительным.

Следует отметить, что применяемый после основного курса лечения курс реабилитационных мероприятий, включающий физиолечение, массаж и ЛФК позволяет стабилизировать достигнутый в результате лечения положительный эмоциональный фон.

Таким образом, более быстрое и качественное снижение боли, достигаемое посредством использование ультразвуковой навигации при введении эпидуральных и корешковых блокад, способствует тому, что пациенты быстрее восстанавливаются не только в физическом плане, но и в эмоционально-психологическом.

-

III. Сон является одной из жизненно необходимых функций организма [7]. Полноценный сон – не только необходимое условие здорового существования, но и достоверный показатель здоровья. Болевой синдром, сопровождающий вертеброгенные радикулопатии, оказывает существенное влияние на ухудшение качества жизни пациентов, в том числе на ухудшение качество сна.

Неполноценный сон, характерный для пациентов с постоянными болями, ухудшает самочувствие, приводит к снижению концент- рации внимания и памяти, провоцирует головные боли, способствует снижению трудовой активности пациентов.

Нарушения сна, в свою очередь, приводят к нарушению циркадных ритмов, которые обладают высокой чувствительностью к внешним воздействиям. Основной регулятор биологических ритмов – гормон эпифиза мелатонин. Доказана роль мелатонина в регуляции суточных колебаний артериального давления, он обладает противовоспалительной и антиоксидантной активностью.

Биоритмы центральной нервной системы представлены суточными колебаниями тонуса вегетативной нервной системы, которые тесно связаны с циклом свет – темнота и, соответственно, сон – бодрствование. Отмечено изменения чувствительности рецепторов к адреналину и норадреналину в зависимости от времени суток, эндотелиальная функция и фибринолитическая активность плазмы также претерпевают ритмические колебания в течение суток. Всё это говорит о необходимости своевременного восстановления нарушений ночного сна.

Длительно существующий болевой синдром, сопровождающий радикулопатии, способствует возникновению циркадных десин-хрозов, для которых характерно уменьшение выработки гормонов, определяющих чередование сна и бодрствования, что, в свою очередь, обуславливает повышенную утомляемость в дневные часы, снижение трудоспособности, рассеянность, головные боли.

Таким образом, улучшение показателей качества сна может являться объективным критерием эффективности терапии.

При исследовании качества сна использовались следующие методики:

-

- анкета балльной оценки субъективных характеристик сна;

-

- индекс тяжести инсомнии (ИТИ);

-

- питтсбургский индекс качества сна (PSQL).

Средние показатели балльной оценки субъективных характеристик сна после проведенного лечения у пациентов в группе с применением УЗИ-контролируемых блокад улучшились в 2,5 раза (p < 0,05), по сравнению с показателями, полученными до лечения.

Качественные показатели сна, оцениваемые методиками ИТИ и PSQL, существенно улучшились после проведения курса терапии с использованием УЗИ-контролируемых блокад: сон стал более крепким; количество ночных пробуждений значительно (p < 0,05) снизилось; засыпание стало более легким и быстрым, пациенты чувствовали себя в течение дня отдохнувшими и бодрыми, пациентов перестали беспокоить частые головные боли и дневная сонливость.

Использование методов оценки качества и продолжительности ночного сна как показателя эффективности терапии позволило нам сделать вывод о достоверном улучшении общего состояния пациентов с радикулопатиями, при лечении которых использовался метод УЗИ-контролируемых блокад.

-

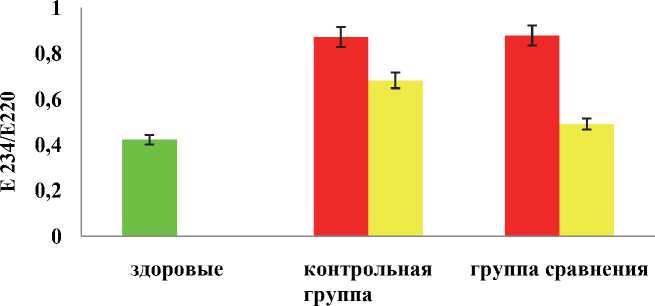

IV. Использование УЗИ-контролируемых эпидуральных блокад у пациентов с радикулярными синдромами, обусловленными грыжами дисков (группа сравнения) приводило к наиболее выраженному и достоверному (p < 0,05) снижению липопероксидов сыворотки крови (в 1,79–1,65 раз), чем в группе контроля (в 1,17–1,28 раз), как представлено на рис. 2.

■ до лечения

после лечения

Рис. 2. Содержание ИРПП в сыворотке крови исследуемых групп до и после лечения

□ здоровые □ группа контроля □ группа сравнения

Рис. 3. Аскорбатиндуцированное ПОЛ (Е232/Е220) – АОА I

Исходный уровень антиокислительной активности (АОА), как АОА I, так и АОА II в группах сравнения и контрольной до лечения снижен (p < 0,05) относительно группы здоровых в 1,24–1,33 раза. После лечения уровень АОА в сыворотке крови достоверно (p < 0,05) нарастает во всех группах обследованных пациентов, но наиболее значительно в группе сравнения (рис. 3).

Таким образом, у пациентов, получавших лечение с использованием УЗИ-контролируе-мых эпидуральных блокад, отмечался более значительный и быстрый регресс дисбаланса в системе «ПОЛ – АОС», чем у пациентов контрольной группы, что сопровождалось торможением повреждающего действия перекисного окисления липидов и активизацией процессов антиоксидантной защиты.

Заключение. Таким образом, проведение лечебных процедур с использованием УЗИ-контролируемых блокад позволяет быстро добиваться положительной динамики с регрессом болевого синдрома, что отражается в значительном улучшении психоэмоционального состояния пациентов, стабилизации функциональных нарушений, восстановлении адаптации, улучшении трудовой и бытовой активности, нормализации сна. Результаты исследований свидетельствуют о перспективности применения при грыжах межпозвонковых дисков метода УЗИ-контролируемых блокад, так как УЗИ-контролируемая навигация повышает точность и контролируемость введения лекарственных препаратов, позволяющих при данном способе введения быстро и эффективно купировать болевые и корешковые синдромы, заметно повышая уровень качества жизни пациентов.

Стабилизация психоэмоционального состояния и снижение болевого синдрома способствует восстановлению ночного сна, что положительно сказывается на общем физическом и психологическом здоровье пациентов.

Список литературы Использование контролируемых ультразвуком эпидуральных и корешковых блокад у пациентов с радикулопатиями вертеброгенного генеза

- Влияние контролируемых ультразвуком блокад при радикулопатиях на уровень тревожности/Д.Б. Сумная, Т.А. Сумная, В.А. Садова и др.//Современная психология: теория и практика: материалы XI междунар. научно-практ. конф. -М.: Спецкнига, 2013. -С. 168-172.

- Государев, Н. Практическая психо¬диагностика/Н. Государев. -М.: Ось-89, 2006. -240 с.

- Гуревич, К.М. Дифференциальная психология и психодиагностика. Избранные труды/К.М. Гуревич. -СПб.: Питер, 2008. -336 с.

- Ильин, Е.П. Психофизиология состояний человека/Е.П. Ильин. -СПб.: Питер, 2005. -412 с.

- Ляксо, Е.Е. Психофизиология/Е.Е. Ляксо, А.Д. Ноздрачев. -М.: Академия, 2012. -336 с.

- Рагородский, Д. Практическая психодиагностика. Методики и тесты/Д. Рагородский. -М.: Бахрах-М, 2011. -672 с.

- Рассказова, Е.И. Клиническая психология сна и его нарушений/Е.И. Рассказова, А.Ш. Тхостов. -М.: Смысл, 2012. -320 с.

- Реабилитационное значение блокад фасетных суставов с использованием ультразвуковой навигации при радикулопатиях, обусловленных деформирующим спондило-артрозом/С.А. Кинзерский, А.А. Кинзерский, В.А. Садова, Д.Б. Сумная//Аллергология и иммунология. -2013. -Т. 14, № 2. -С. 114-115.

- Реабилитация пациентов с синдромом нестабильности в шейном отделе позвоночника/Н.А. Сумный, Е.И. Львовская, Д.Б. Сумная, В.А. Садова//Аллергология и иммунология. -2012. -Т. 13, № 1. -С. 74.

- Реабилитация пациентов с шейным остеохондрозом с синдромом нестабильности позвоночно-двигательных сегментов с использованием лазеротерапии и ее влияние на активность системы перекисного окисления липидов-антиоксидантной системы (ПОЛ-АОС)/Н.А. Сумный, М.Е. Пугачева, В.А. Садова и др.//Аллергология и иммунология. -2013. -Т. 14, № 1. -С. 50-51.

- Состояние психоэмоционального статуса пациентов с радикулопатиями при проведении контролируемых ультразвуком блокад/Д.Б. Сумная, Т.А. Сумная, С.А. Кинзерский и др.//7th International Scientific Con¬ference “European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches”: Papers of the 7th International Scientific Conference. De¬cember 16, 2013. -Germany: Stuttgart, 2013. -Р. 35-37.

- Сумный, Н.А. Эффективность применения лазеротерапии (ЛТ) и физической реабилитации при шейном остеохондрозе с синдромом нестабильности позвоночно-двигательного сегмента (ПДС) в стадии субремиссии/Н.А. Сумный, Д.Б. Сумная, Е.И. Львовская//Лазерная медицина. -2011. -Т. 15. -Вып. 2. -С. 56.

- Шкалы, тесты и опросники в медицинской реабилитации: руководство для врачей и научных работников/под ред. А.Н. Беловой, О.Н. Щепетовой. -М.: Антидор, 2002. -439 с.