Использование лесных ресурсов и организация лесного хозяйства в Северном Предуралье во второй половине XIX - начале XX века

Автор: Алейников А.А.

Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik

Рубрика: Страницы истории Пермского Прикамья. К 80-летию Г.Н. Чагина

Статья в выпуске: 2 (65), 2024 года.

Бесплатный доступ

Прошлая лесоводственная практика, включавшая крупномасштабные рубки леса, послужила причиной серьезных и долговременных изменений в структуре и составе лесов. Для поиска максимально сохранившихся лесов, необходимы детальная реконструкция природопользования и локализация прошлых воздействий с учетом их масштабов и интенсивности. В статье обобщены самые ранние свидетельства об особенностях становления и развития лесного хозяйства на севере Пермского края и представлены наиболее важные архивные данные о масштабах и степени использования лесных ресурсов в специфических условиях севера Чердынского уезда. Исследование основано на подробном анализе ранее не опубликованных архивных документов по истории лесного хозяйства. В 1840-е гг. в Чердынском уезде было впервые создано Чердынское лесничество площадью более 2,8 млн га. В 1870 г. оно было разделено на два лесничества: Чердынское и Колвинское. К Колвинскому лесничеству были отнесены малонаселенные верховья рек Печоры, Колвы и их притоков. В 1894 г. Колвинское лесничество вновь было разделено на три (Колвинское, Чусовское, Верх-Печерское), просуществовавшие до 1920-х гг. Прослежена постепенная переориентация лесозаготовительной деятельности: заготовка солеваренных дров и рубка леса для баржестроения постепенно сменяются рубкой строевых деревьев для экспорта на низовые (волжские) рынки. Приведены ежегодные объемы заготовленных лесных материалов, однако оценить пространственные масштабы лесохозяйственной деятельности пока не представляется возможным и требуются дополнительные исследования. В то же время следует отметить важность сохранившихся архивных материалов для понимания прошлых воздействий и необходимость их более широкого включения в современные экологические исследования.

Бореальные леса, казенные леса, история лесничеств, история природопользования, ненарушенные леса

Короткий адрес: https://sciup.org/147246527

IDR: 147246527 | УДК: 504.03(1-924.93) | DOI: 10.17072/2219-3111-2024-2-108-122

Текст научной статьи Использование лесных ресурсов и организация лесного хозяйства в Северном Предуралье во второй половине XIX - начале XX века

В статье представлен анализ литературы, а также впервые вводимые в научный оборот архивные документы, которые проясняют этапы лесохозяйственного освоения территории и особенности организации лесного хозяйства в казенных лесах Северного Предуралья. Актуальность работы обусловлена несколькими причинами. Во-первых, лесное хозяйство выступало одним из основных факторов преобразования лесов в прошлом, однако в разных странах и регионах управление лесами было введено в разное время [ Арнольд , 1895; Истомина , 2019; Fernow , 1911], поэтому крайне важны исследования региональных особенностей. Во-вторых, постепенно происходит переосмысление роли естественных (ненарушенных) лесов в реализации различных экосистемных функций. Однако современные леса представляют собой наследие прошлых воздействий ‒ от некоторых модификаций отдельных компонентов до полностью вторичных сообществ [ Östlund et al., 1997; Schulte et al., 2007; Bürgi et al., 2017]. В связи

с этим перед исследователями стоят задачи по поиску максимально сохранившихся лесов, однако такие работы должны основываться на детальной истории традиционного и промышленного природопользования, позволяющей максимально полно реконструировать и локализовать прошлые воздействия с учетом их масштабов и интенсивности.

История лесного хозяйства и антропогенной трансформации лесов Урала становилась предметом многочисленных исследований на разных пространственных уровнях [ Турков , 2020; Чернов , Торлопов , 1998]. К концу XIX в. на Урале сформировалась мозаика форм собственности на леса, обусловленная давностью, продолжительностью и особенностями хозяйственного освоения этой территории [ Боков , 1898; Чернов , 2006 b ]. В разных частях Урала набор лесов разных форм собственности и их соотношение менялись. Значительное число работ посвящено особенностям эксплуатации частновладельческих и горнозаводских лесов [ Зыкин , 2023; Теринов , 1970; Чернов , 2006 a ; Шибаев , 2001], но практически отсутствуют работы по исследованию лесного хозяйства в казенных лесах.

Один из крупнейших массивов казенных лесов располагался на западном склоне Северного Урала. Исследования истории заселения, пространственной структуры прошлых поселений и троп позволили оценить роль человека в трансформации лесных экосистем и их пожарного режима. Проанализированы особенности распространения подсечно-огневого земледелия в конце XIX ̶ начале XX в. и их связь с климатическими и социально-экономическими факторами [ Aleinikov , 2019; Aleinikov , Lisitsyna , 2023; Drobyshev et al., 2024; Ryzhkova et al., 2022]. Однако вопросы, непосредственно связанные с лесным хозяйством, остаются до сих пор не исследованными. В связи с этим в статье поставлены следующие задачи: 1) охарактеризовать особенности землевладения в Чердынском уезде в XIX в.; 2) описать развитие системы управления лесным хозяйством в северной части уезда в XIX в.; 3) обобщить разрозненную опубликованную информацию и неопубликованные архивные данные о состоянии лесов, лесном хозяйстве и этапах трансформации лесных ландшафтов; 4) описать структуру урочищ и локализовать их в пределах речных бассейнов, а также оценить примерные объемы заготовок лесных материалов для разных нужд.

Район исследования

Северное Предуралье расположено на стыке Пермского края и Республики Коми, в прошлом – это северо-восточная часть Чердынского уезда Пермской губернии. Суровые климатические и орографические условия препятствовали освоению этой территории, которая была заселена людьми намного позже Русской равнины и более южных частей Урала. Это одна из немногих территорий в Европейской части России, где даже на рубеже XIX–XX вв. сохранялись низкая плотность населения, практически полное отсутствие дорожной сети, крупные не-фрагментированные лесные массивы и мозаика систем земледелия [ Чагин , 2017; Алейников , 2021]. С географических позиций район исследования относится к двум крупным речным бассейнам ‒ Камскому и Печорскому. Для более детального анализа природопользования территория исследования разделена на несколько бассейнов: Верхней Печоры и Уньи, Верхней Колвы, Березовой и Вишерки (включая Чусовское озеро и р. Березовку). Выбор бассейнового подхода обусловлен как экологическими, так и этнографическими причинами, поскольку поселения и хозяйственная жизнь населения были сосредоточены вдоль рек разного порядка.

Материалы и методы

Исследование основано на анализе ранее не опубликованных архивных документов 1840‒1910-х гг. по лесничествам Чердынского уезда Пермской губернии, хранящихся в Чер-дынском краеведческом музее им. А. С. Пушкина (ЧКМ), Государственном архиве Пермского края (ГАПК) и Государственном архиве Вологодской области (ГАВО), собранных автором в 2011‒2023 гг. Также использованы локальные карты Чердынского уезда, лесничеств, планы отдельных деревень и полян, составленные во второй половине XIX в., на которых показаны населенные пункты, казенные леса и крестьянские угодья. На основе этих карт реконструированы границы лесничеств в разные периоды времени. Дополнительно были проанализированы материалы в периодических изданиях и этнографических источниках. Русская система мер длины, площади и объема была переведена в современную метрическую [Шевцов, 2017]. Хронологические рамки исследования охватывают вторую половину XIX в. Нижняя граница исследования определяется 1840-ми гг., верхней границей исследования принят рубеж XIX‒XX вв.

Для решения поставленных задач применено качественное исследование сохранившихся документальных источников [ Bowen , 2009], которое включало поиск, отбор, оценку и обобщение данных. Анализ документов подразумевал систематический просмотр и оценку документов.

Результаты и их обсуждение

Особенности землевладения и землепользования уезда в XIX в. Изучение существования и развития разных форм землевладения имеет значение для выявления специфики лесопользования [ Истомина , 2014]. К началу XIX в. Чердынский уезд занимал огромную площадь на севере Пермской губернии и объединял территории с разной продолжительность заселения, интенсивностью освоения и использования лесных ресурсов. Максимально освоенными и преобразованными были территории бассейна Верхней Камы с притоками, а также междуречье Колвы, Вишеры и Камы, уже много столетий заселенные коми-пермяками и их предками [ Оборин , 1990]. Менее освоенной оставалась северо-восточная часть уезда – бассейны Колвы и Печоры [ Алейников , Чагин , 2015; Чагин , 2017; Попов , 1811].

В отличие от других территорий Европейской части России, где Генеральное межевание было проведено в XVIII в., Специальное межевание и съемка земель в Чердынском уезде начались только в 1843 г. [ Рудин , 1915]. В результате проведенных работ была образована казенная Колвинская № 337 дача, а также были выделены крестьянские дачи деревень и некоторые оброчные статьи.

В первой половине XIX в. в Чердынском уезде преобладали казенные леса и земли (78,5 % от всей площади уезда), на втором месте стояли крестьянские дачи, занимавшие около 9 %, на третьем и четвертом местах – частные владения и спорные земли (по 6 %) (ЧКМ. Отдел картографии. № 1190/2). Такое распределение лесов сильно отличалось от остальных территорий. Например, на Среднем Урале большие площади лесов уже были приписаны к горным заводам и интенсивно эксплуатировались с конца XVII в. [ Кривощеков , 1915; Турков , 2020; Шибаев , 2001].

В последующие десятилетия многие категории земель были упразднены (например, корабельные рощи были присоединены к казенным леса), и к 1901 г. казне принадлежали уже 88,65 % площади всех лесов, частным владельцам – 8,00 %, крестьянам – 3,33 %, духовному ведомству и городу Чердыни ‒ по 0,01 % [Материалы…, 1901]. Таким образом, на протяжении всего XIX в. для Чердынского уезда было характерно абсолютное доминирование казенных лесов, которые отличались ведением более консервативного лесного хозяйства по сравнению с частновладельческими [ Фаас , 1922].

Организация системы управления казенными лесами и ее особенности. Не позднее 1842 г. (точный год создания лесничеств пока не установлен) в Пермской губернии были образованы 15 лесничеств, в том числе четыре – в Чердынском уезде (табл. 1).

Таблица 1

Лесничества Чердынского уезда в 1842‒1870 гг.

|

Лесничество |

Площадь, га |

Объезды |

Обходы |

||

|

Число |

Средняя площадь, га |

Число |

Средняя площадь, га |

||

|

Чердынское |

2 827 159 |

19 |

217 473 |

82 |

34 477 |

|

Косинское |

1 178 330 |

9 |

130 925 |

35 |

33 666 |

|

Кузнецовское |

1 282 645 |

9 |

142 516 |

64 |

20 041 |

|

Березовское |

733 543 |

12 |

37 094 |

40 |

18 339 |

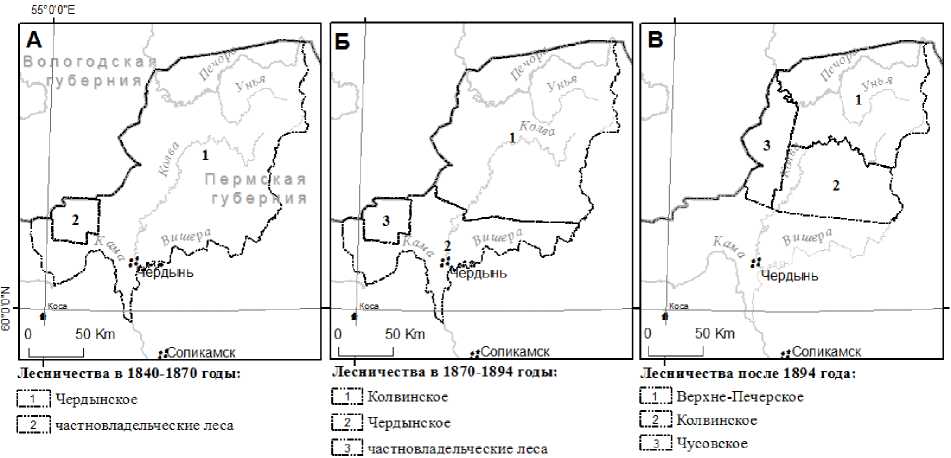

Всю северо-восточную часть уезда занимало Чердынское лесничество площадью более 2,8 млн га, которое включало часть бассейна р. Верхней Печоры, бассейн р. Колвы, левобережную часть бассейна р. Вишеры и часть бассейна р. Камы и ее притока р. Пильвы (рисунок, А). На севере Чердынское лесничество граничило с Вологодской губернией, на западе - с Косинским и Березовским лесничествами, на юго-востоке - с Кузнецовским лесничеством.

Рис. Реконструированные границы лесничеств в северо-восточной части Чердынского уезда в 1840-1894 гг.

Чердынское лесничество было разделено на 13 объездов и 82 обхода и укомплектовано лесными чинами (1 лесничий и 1 кондуктор), но лесной стражи было значительно меньше -13 объездчиков вместо 20, десять семейств постоянной стражи вместо 12 [ Врангель , 1841; Мозель , 1864]. О лесохозяйственной деятельности лесничества в первые десятилетия известно мало, поскольку большинство архивных дел было уничтожено по истечении срока хранения. Анализ сохранившихся лесохозяйственных карт показал, что уже в 1860-е гг. различные части Чердынского лесничества были описаны с разной степенью детальности, которая, вероятно, зависела от плотности окружавшего лесной массив населения и антропогенной нагрузки на лесные массивы. Наиболее организованным лесное хозяйство было в междуречье Камы и Вишеры, где уже были уточнены и сняты на план границы крестьянских и казенных дач, казенные оброчные статьи, земли лесной стражи, церковные земли и другие категории земель. Схожая работа была проделана для прилегающих к этой территории участков Кузнецовского и Березовского лесничеств (ГАПК. Ф. 716. Оп. 4. Д. 1899). Остальная часть казенной Колвинской дачи № 337 в пределах Чердынского лесничества оставалась неописанной и неисследованной, за исключением некоторых крестьянских дач и оброчных статей. Северная часть Чердынского лесничества охранялась только пятью объездчиками, а также восьмью полесовщиками, из которых семь проживали в деревнях по р. Колве и только один - на р. Печоре (д. Усть-Пожег) (ЧКМ. ФЛ. Колв. л-во 1870. Л. 5). На всем пространстве отсутствовали казенные дома (кордоны) и семейства постоянной лесной стражи, было выделено и зарегистрировано только пять окладных оброчных статей (Там же. Л. 5 об.).

В 1869 г. Корпус лесничих был преобразован из военного ведомства в гражданское, также было утверждено «Положение о лесной страже в казенных лесах», в соответствии с которым необходимо было организовать наемную лесную стражу из лесников и объездчиков, постепенно заменяя ею полесовщиков и пожарных старост [Тяпкин, 2022]. Новые правила предполагали более тщательный надзор за лесами, однако в условиях огромной и неравномерно заселенной территории Чердынского лесничества это было сделать крайне сложно. Вероятно, подобная ситуация сложилась во всех северных губерниях, потому что губернским палатам государственных имуществ было предложено обосновать новое распределение дач по лесниче- ствам [Столетие…, 1898]. В результате в 1870 г. число чердынских лесничеств было увеличено с четырех до шести за счет разделения Кузнецовского лесничества на Мошевское и Вишерское, а также выделения из северной части Чердынского лесничества Колвинского, которое включало в себя неисследованные леса в бассейнах р. Верхней Печоры и р. Колвы с их притоками (см. рисунок, Б). Вполне возможно, что при обосновании такого разделения учитывали степень изученности и востребованности территории и природных ресурсов: к Колвинскому и Вишерско-му лесничествам отошли малонаселенные и неописанные части казенной Колвинско-Вишерской дачи № 337, а в Чердынское и Мошевское вошли территории с описанными и снятыми на план дачами.

Созданное Колвинское лесничество также занимало огромную площадь (2 038 168 га) и включало в себя два смежных речных бассейна с небольшим населением и приуроченностью к разным рынкам сбыта. В лесничестве сохранилось разделение на пять объездов, которые объединяли сопредельные урочища. Формально объезды лесничества были также поделены на 15 обходов, но поскольку обходы никак не были обозначены в натуре, то планирование и заготовку древесины осуществляли по урочищам. Список объездов, обходов и урочищ Колвинско-го лесничества представлен в табл. 2.

Переход к новой лесной страже, в соответствии с законом 1869 г., был постепенным: в 1870 г. еще состоялись выборы полесовщиков и пожарных старост на период с 1871 по 1873 г. (ЧКМ. ФЛ. Колвинское л-во. 1870. Л. 12), но в этот же год уже были проведены работы по межеванию 20 земельных участков для наемной лесной стражи, в том числе три - по реке Печоре, четыре - по реке Вишерке и 13 - по реке Колве и ее притокам (Там же. Л. 45).

Проведенная в 1885 г. ревизия Колвинского лесничества выявила много недостатков в его работе, связанных с побочным использованием лесов. Несмотря на ощутимый дефицит земель и активное использование подсечного земледелия в казенных лесах, население не стремилось брать в аренду землю, поэтому доход от аренды лесных полян и охоты был крайне незначителен, а за пастьбу скота в казенном лесу вообще никто не платил. Возможно, именно после этой ревизии лесная стража начала активно преследовать крестьян за самовольные подсеки [ Aleinikov, Lisitsyna , 2023]. Было отмечено неудовлетворительное состояние границы с Вологодской губернией и крестьянским дачами деревень Усть-Пожега и Порогом, несмотря на активную заготовку древесины на этой территории (ЧКМ. ФЛ. Колвинское л-во. 1885. Л. 16-17).

Возрастающая коммерческая ценность древесины, усложняющаяся система управления лесного хозяйства, появление новых законов, регламентирующих взаимодействие бывших государственных крестьян и лесного ведомства, а самое главное - увеличивающееся население и другие социально-экономические факторы требовали более сложной организации лесного хозяйства и равномерно распределенной лесной охраны. В 1894–1898 гг. в Чердынском уезде состоялась очередная реорганизация лесничеств. К 1900 г. вместо шести лесничеств в уезде были образованы 14 [Материалы…, 1901]. В 1894 г. Колвинское лесничеств было разделено на три: Колвинское, Верх-Печерское и Чусовское (см. рисунок, В). Можно предположить, что в основу этого разделения был положен бассейновый принцип: в лесничество включали участки леса вокруг главной сплавной реки, которая обеспечивала логистику лесной стражи и сплав заготовленных материалов. С этих позиций наиболее удачным следует считать территорию Чусовского лесничества, которое охватывало бассейн р. Вишерки вместе с Чусовским озером и р. Березовкой. Но и оно не было совершенным, поскольку устье реки Вишерки вместе с Мерзляковским кругом остались в Колвинском лесничестве и это затрудняло надзор за сплавляемым лесом. Кроме того, верховья реки Березовки относились к Вологодской губернии, что очень осложняло проведение торгов, так как почтовые отправления из Усть-Сысольска не успевали к торгам в Чердынь. Наименее удачным была конфигурация Верх-Печерского лесничества, занимавшего огромную территорию в обоих речных бассейнах: Колвы и Печоры. Созданная в 1894‒1898 гг. сеть лесничеств просуществовала вплоть до советского периода. Однако процесс совершенствования пространственной организации продолжался. Отдельные урочища, лес из которых удобнее было сплавлять по Колве, были переданы из Верх-Печорского и Колвинского лесничеств в Чусовское, и, наоборот, участки, тяготевшие к р. Печоре и ее притокам, - из Чу- совского в Верх-Печорское (ЧКМ. ФЛ. Чусовское л-во. 1908. Д. 56). При ревизии соседнего Печорского лесничества Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии в 1900 г. было предложено передать верховья р. Березовой из Печорского лесничества в Чусовское лесничество (ГАВО. Ф. 276. Оп. 1. Д. 8476), однако это предложение не было реализовано.

Таблица 2

Административное (объезды, обходы) и хозяйственное (урочища) деление территории Колвинского лесничества в конце XIX в.

|

Номер объезда |

Номер обхода |

Название урочища |

Река, где расположено плотбище |

Бассейн |

|

1 |

1 |

Ухтымско-Гасельское |

Ухтым, Гасель |

Колва |

|

1 |

2 |

Сторожевое |

Колва |

Колва |

|

1 |

2 |

Визьесинское |

Колва |

Колва |

|

1 |

2 |

Мерзляковское |

Вишерка |

Вишерка |

|

1 |

3 |

Кикуско-Нечевское |

Нечь, Колва |

Колва |

|

1 |

3 |

По реке Колве |

Колва |

Колва |

|

2 |

4 |

Капитанское |

Вишерка |

Вишерка |

|

2 |

8 |

Ларевское |

Ларевка |

Вишерка |

|

2 |

8 |

Клыковское |

Вишерка |

Вишерка |

|

2 |

4 |

Вижайское |

Вижаиха |

Колва |

|

2 |

4 |

Пильвинское |

Пильва |

Кама |

|

2 |

4 |

Щугорское |

Щугор |

Вишерка |

|

2 |

8 |

Васюковское |

Березовка |

Вишерка |

|

2 |

5 |

Плясунско-Березовское |

Березовка |

Вишерка |

|

2 |

5 |

Еловское |

Еловка, Березовка |

Вишерка |

|

2 |

5 |

Езовское |

Березовка |

Вишерка |

|

3 |

6 |

Пачгинское |

Печора |

Печора |

|

3 |

6 |

Волосницкое |

Волосница, Печора |

Печора |

|

3 |

6 |

Пожеговское |

Печора |

Печора |

|

3 |

7 |

Гаревское |

Печора |

Печора |

|

3 |

7 |

Уньинское |

Печора |

Печора |

|

3 |

7 |

Верх-Печорское |

Печора |

Печора |

|

4 |

9 |

Сысойское |

Колва |

Колва |

|

4 |

9 |

Тименское |

Колва |

Колва |

|

4 |

10 |

Тулпанское |

Колва |

Колва |

|

5 |

11 |

Валай-Бужуйское |

Березовая |

Березовая |

|

5 |

11 |

Верх-Березовское |

Березовая |

Березовая |

|

5 |

12 |

Дыроватское |

Березовая |

Березовая |

|

5 |

13 |

Кочковатское |

Березовая |

Березовая |

|

5 |

13 |

Урцевское |

Колва |

Колва |

|

5 |

14 |

Ошьинское |

Колва |

Колва |

|

5 |

14 |

Ракшерское |

Колва |

Колва |

|

5 |

15 |

Осиновское |

Колва |

Колва |

История освоения лесов в XIX в., их состояние и масштабы лесохозяйственной деятельности. В связи с отсутствием исследований лесов о лесах и лесопользовании Чердынско-го уезда в первой половине XIX в. известно крайне мало. Наибольший интерес у российского правительства и предпринимателей того времени вызывали казенные леса бассейна р. Печоры, которые могли быть проданы на зарубежные рынки. Всплеск интереса произошел в 1840-е гг. в связи с предложением В. Н. Латкина создать на реках Печоре, Вычегде и Мезени компании по использованию произрастающего там леса на постройку судов и в других целях (ГАПК. Ф. 297. Оп. 3. Д. 388. Л. 1). В 1853 г. печорские леса были вновь обследованы штабс-капитаном Корпуса лесничих Боровским, который определил приблизительный запас ценных для экспорта сосновых деревьев. Наиболее ценные участки с корабельными деревьями располагались между деревнями Усть-Пожегом и Усть-Уньей, напротив Якшинской пристани и по левому берегу р. Волосницы, при этом заготовка строевых бревен была возможна на всех участках, избежавших пожаров. Запас корабельных сосновых деревьев был определен в размере около 600 тыс. деревьев на площади примерно 200 тыс. десятин, т.е. в среднем три дерева на десятину, а пиловочных деревьев – около 2 млн деревьев [ Боровский , 1855]. В 1860-е гг. несколько партий печорского леса были отправлены в Англию и другие страны. С этого времени могла начаться интенсивная эксплуатация печорских лесов, однако предпринимателям так и не удалось решить бюрократические вопросы, и промышленное освоение этих лесов было приостановлено. В 1893–1900 гг. новые обследования лесов Печоры были предприняты лесным ревизором Вологодской губернии Скаковским, сделавшим вывод о доступности около 2 млн шт. деревьев при условии соединения каналом печорского и вычегодского бассейнов через реки Северную и Южную Мылвы (ГАВО. Ф. 276. Оп. 1. Д. 6198). Были детально описаны сосновые массивы, уточнены особенности распространения и запас сосновых пиловочных деревьев вдоль всей Верхней Печоры, которые затем были выставлены на торги. В 1897 г. шведская компания Альфреда Либдека купила 1,82 млн деревьев с правом ежегодной заготовки 90 тыс. деревьев из Верх-Печорского лесничества Пермской губернии ( Милованович , 1926). Однако в 1899 г. «…шведская компания сделала последние, безнадежные усилия, чтобы в лето 1900 направить лес через устье Печоры. Эти усилия лишь докажут невозможность отправки леса через устье Печоры и добавят убытки компании. Ульсин, купивший 1 560 000 пиловочных деревьев по Печоре, пробовал повести лес по р. С. Мылва, на Ю. Мылву и Вычегду, но убедился, что это невозможно и поэтому решил пока ничего не делать на Печоре и выжидать, что предпримут шведы после окончательной неудачи на устье Печоры… 3 380 000 купленных пиловочных деревьев остаются до сих пор без всяких видов на их отправку с Печоры. В таком же положении находятся еще 2 596 000 пиловочных деревьев, найденных в прошлом 1899 году…» (ГАВО. Ф. 276. Оп. 1. Д. 11374. Л. 5‒10) . Таким образом, несмотря на спрос, крупномасштабная коммерческая заготовка строевого леса в казенных лесах Верх-Печорского лесничества оставалась на низком уровне.

Основным потребителем древесины в бассейне р. Печоры было местное население, строившее на заказ разнообразные суда (плоскодонные каюки, барки, лодки и паузки), а также использовавшее древесину на домашние надобности. В архиве сохранилась ведомость отпуска леса по объезду № 3 за 1876 г., в котором показаны объемы фактически заготовленного леса для строительства судов (табл. 3) (ЧКМ. ФЛ. Колвинское л-во. 1876. Л. 10‒38 с изм.).

Как видно из табл. 3, только в течение одного года вдоль Верхней Печоры было построено 15 судов, для которых было заготовлено около 1800 деревьев разного размера, причем 86 % бревен – еловые. Большинство судов были построены в Волоснице и Курье – ближайших к печорскому волоку и Якшинской пристани деревнях, одно – в Усть-Унье.

Выборочные рубки в казенных лесах вдоль Печоры продолжались, однако ежегодный объем вырубленных деревьев измерялся все-таки не десятками тысяч, как могло бы было быть при успешном коммерческом освоении, а всего лишь сотнями и тысячами (см. табл. 3, 4). Тем не менее при ревизии уже Чусовского лесничества в 1908 г. было отмечено, что леса вдоль Во-лосницы и Печоры сильно порублены на расстоянии 1‒2 версты от берегов (ЧКМ. ФЛ. Чусовское л-во. 1908. Л. 61).

Таблица 3

Объемы заготовленного леса для строительства судов вдоль р. Печоры в 1876 г.

|

Тип судна |

Длина судна |

Вырубленных бревен разного размера, шт. |

Урочище, где заготовляли лес |

Деревня, где строили судно |

|||

|

саж. |

~м |

еловых |

сосновых |

всего |

|||

|

Каюк |

10,5 |

22 |

167 |

0 |

167 |

Пачгиновское |

Курья |

|

Каюк |

9,5 |

20 |

151 |

16 |

167 |

Волосницкое |

Волосница |

|

Каюк |

10 |

21 |

142 |

15 |

157 |

Волосницкое |

Волосница |

|

Каюк |

8 |

17 |

130 |

17 |

147 |

Волосницкое |

Волосница |

|

Барка |

12 |

26 |

140 |

50 |

190 |

Волосницкое |

Волосница |

|

Барка |

12 |

26 |

173 |

35 |

208 |

Волосницкое |

Волосница |

|

Барка |

9 |

19 |

56 |

105 |

161 |

Волосницкое |

Волосница |

|

Паузок |

7 |

15 |

93 |

0 |

93 |

Волосницкое |

Волосница |

|

Паузок |

6 |

13 |

48 |

0 |

48 |

Волосницкое |

Волосница |

|

Лодка |

5 |

11 |

39 |

0 |

39 |

Волосницкое |

Волосница |

|

Паузок |

6 |

13 |

77 |

0 |

77 |

Волосницкое |

Курья |

|

Паузок |

6,5 |

14 |

81 |

0 |

81 |

Волосницкое |

Курья |

|

Каюк |

10 |

21 |

147 |

15 |

162 |

Уньинское |

Усть-Унья |

|

Паузок |

6 |

13 |

78 |

0 |

78 |

Волосницкое |

Курья |

|

Лодка |

4,3 |

9 |

21 |

0 |

21 |

Волосницкое |

Волосница |

Отдельно следует остановиться на особенностях лесного хозяйства в бассейне р. Унья. Несколько населенных пунктов были образованы только во второй половине XIX в. и были крайне малочисленны [ Алейников, Чагин , 2015]. В бассейне Уньи также произрастали темнохвойные леса, малоценные для коммерческого сбыта. Лес использовали выборочно только на нужды местного населения. В 1899 г. недалеко от деревни Усть-Бердыш был основан металлургический завод [ Иевлев , 2013]. Одно из главных преимуществ этого завода заключалось в том, что «…вся местность к северу от Чердыни почти до среднего течения Печоры, и от Уральского хребта на несколько сот верст к западу покрыта девственными, непроходимыми лесами, не видевшими топора…» (ГАПК. Ф. р13. Оп. 1. Д. 15. Л. 9‒10). По приблизительным расчетам, размер ежегодной лесосеки должен был составить около 1800 га, на которых планировалось ежегодно заготавливать более 530 тыс. м3 дров (Там же. Л. 11). Планировали вырубить все леса в полосе шириной 3 км по каждому берегу вдоль р. Унья и ее притоков. Однако завод просуществовал всего несколько лет и был закрыт. Масштабное освоение уньинских лесов (как и печорских) осуществлено не было.

В отличие от печорских лесов, интерес к которым был обусловлен возможностью их экспорта, камские леса были важны для внутренних рынков. К середине XIX в. леса бассейна Камы уже отличались разной степенью нарушенности: наиболее истощенными были массивы вдоль реки Кама от г. Соликамска до г. Чердыни [ Сонни , 1839], а также в коми-пермяцких волостях ( Теплоухов , 1856 а ).

Освоение колвинских лесов началось значительно раньше печорских, в связи с развитием солеваренных производств. С давних пор были известны многочисленные соляные источники вдоль р. Вишерки и р. Березовой, используемые местным населением для собственных нужд [Додонов, 1915; Поносов, 1928]. С развитием частных и казенных солеваренных заводов на Каме заготовка дров превратилась в один из основных видов лесохозяйственной деятельности с конца XVI в. и на протяжении всего XIX в. В 1830-е гг. вдоль р. Колвы солеваренные дрова заготовляли начиная с села Тулпан, а также вдоль некоторых крупных притоков: Бизесьи, Ви- шерки, Вижаихи, Березовки и Низьвы [Алейников и др., 2018]. К середине XIX в. сильное антропогенное влияние было уже заметно в низовьях р. Колвы (ниже села Корепино), где вместо лесов чаще встречались пашни и луга, а начиная с устья Вишерки строевой и дровяной лес был в дефиците. В то же время «…по всему Колвинскому урочищу, на огромнейшем пространстве, до самого Урала простирающемся, стоят первобытные леса, в кои кроме отважных звероловов никто не проникал…» (Теплоухов, 1856b).

Наиболее сильно леса были вырублены в окрестностях деревень. Например, вдоль р. Ви-жаихи (приток р. Колвы) еловые леса настолько сильно были изрежены выборочными рубками, что в 1850-е гг. крестьяне Ныробской волости вынуждены были заготовлять дрова за 120‒130 км от устья. Схожая ситуация была в это время и на р. Березовке, где на расстоянии пяти верст от реки леса были вырублены, а «хорошие еловые леса» остались только в трудных для сплава верховьях. Вдоль р. Вишерки, правого крупного притока р. Колвы, еловые леса с примесью пихты, кедра и сосны использовали для заготовки солеваренных дров и в некоторых местах ̶ мелкого оследника. В 1884 г. в Колвинском лесничестве для Усольских, Ленвинских и Дедюхинских заводов было заготовлено около 22 666 м3 дров (ЧКМ. ФЛ. Колвинское л-во. 1884. С. 5), в 1885 г. – около 29 216 м3 (ЧКМ. ФЛ. Колвинское л-во. 1885. С. 15). Заготовка дров в Колвинском лесничестве прекратилась в 1899 г.

Еще одним важным объектом, повлиявшим на колвинские леса, был Волимский лесопильный завод, располагавшийся при впадении р. Волим в Колву. Заводу принадлежали лесопилка, мельница и небольшая лесная дача площадью около 230 га [ Чагин , 2017; Неклюдов , 2004]. К сожалению, информация о потребленных объемах древесины отсутствует, но известно, что ослед-ник заготовляли вдоль р. Березовой на протяжении первых 10 км от устья ( Теплоухов , 1856 а ).

Также, как и в бассейне р. Печоры, много древесины использовали для постройки судов. В первой половине XIX в. суда строили при д. Камгорт и с. Вильгорт [ Сонни , 1839], в начале XX в. еще и при с. Искор, д. Бигичи, г. Чердыни, с. Покче, с. Серегове. Для постройки одной баржи длиной 50 саженей требовалось около 2,5 тыс. деревьев разного размера. В 1884 г. в Колвинском лесничестве было построено три малых баржи, четыре полусудна и три лодки (ЧКМ. ФЛ. Колвинское л-во. 1884. С. 5 об.), а в 1885 г. – одна малая баржа и четыре полусудна (ЧКМ. ФЛ. Колвинское л-во. 1884. С. 13). В 1900 г. из Колвинского лесничества было отпущено 15 000 деревьев для строительства барж [ Батуев , 1902].

Для оценки масштабов преобразования лесов важное значение имеет информация об объемах заготовленного леса. Суммарные сведения о заготовках лесных материалов представлены в табл. 4.

Как видно из табл. 4, объемы заготовок лесных материалов сильно менялись по речным бассейнам и годам. В 1888 г. было заготовлено в два раза больше бревен, чем двумя годами ранее. Такая разница обусловлена постепенно увеличивающимся спросом на строевой лес для низовых рынков. В 1890-е гг. в Чердынском уезде произошла переориентация лесозаготовительной деятельности: прекратилась заготовка солеваренных дров, снизились объемы барже-строения, но резко увеличился экспорт лесоматериалов на низовые рынки. С 1898 по 1900 г. было заготовлено больше 150 тыс. бревен (табл. 5).

Таким образом, масштабы и интенсивность освоения лесов на севере Чердынского уезда отличались в бассейнах разных рек и менялись на протяжении всего XIX в. под воздействием различных внешних факторов. Максимум лесозаготовок пришелся на рубеж XIX‒XX вв., когда значительно увеличился спрос на строевой лес на волжских рынках.

Заключение

Несмотря на совершенствование системы управления лесным хозяйством в Российской империи на протяжении всего XIX в., система управления в казенных лесах северо-восточной части Чердынского уезда находилась в зачаточном состоянии и продолжила формироваться вплоть до революции 1917 г. За этот период сеть лесничеств претерпела кардинальные изменения: Чердынское лесничество, образованное в 1840-е гг., к 1900 г. было разделено на шесть более мелких лесничеств. Пространственная организация лесничеств постепенно была оптимизи- рована с точки зрения охвата территории лесной стражей и сосредоточения в лесничестве тех деревень, жители которых пользовались лесами. Однако, несмотря на уменьшение площади лесничеств и увеличение лесной стражи, отсутствовало главное условие устойчивого лесного хозяйства – сведения о лесах. Вопреки постепенно возрастающему спросу на печорские и кол-винские леса, они оставались неописанными и неисследованными. По сути, лесное хозяйство на этой территории сводилось только к выписыванию лесорубочных билетов, освидетельствованию лесосек, охране лесов от порубок и пожаров, а в случае обнаружения нарушений лесного устава – к поиску и привлечению к суду нарушителей. При таком подходе избежать истощения лесных ресурсов удалось только благодаря невысоким объемам заготовки древесины.

Таблица 4

Объемы заготовок основных лесных материалов в Колвинском лесничестве (в границах 1870 г.) в 1884‒1886, 1888 гг.2

|

Бассейн реки |

Бревен, шт. |

Жердей, ШТ. |

Кольев, шт. |

Виц. ШТ. |

Дров, м3 |

|||||

|

сосн. |

елов. |

листвен ница |

лиственное |

СОСН. |

елов. |

ЛИСТЕ. |

||||

|

1884 год |

||||||||||

|

Итого |

22996 |

24934 |

2 |

0 |

4970 |

2917 |

55090 |

22666 |

||

|

Всего |

47932 |

4970 |

2917 |

55090 |

22666 |

|||||

|

1885 год |

||||||||||

|

Всего |

36016 |

5493 |

2000 |

54820 |

29216 |

|||||

|

1886 год |

||||||||||

|

Печора |

677 |

2552 |

2 |

1 |

326 |

0 |

0 |

39220 |

121 |

257 |

|

Вишерка |

14665 |

2630 |

0 |

0 |

2234 |

0 |

17220 |

0 |

0 |

39 |

|

Колва |

0 |

7951 |

0 |

0 |

868 |

350 |

7258 |

0 |

171 |

155 |

|

Березовая |

0 |

6690 |

0 |

0 |

734 |

0 |

6680 |

0 |

0 |

19 |

|

Итого |

15342 |

19823 |

2 |

1 |

4162 |

350 |

31158 |

39220 |

292 |

471 |

|

Всего |

35168 |

4162 |

350 |

31158 |

39983 |

|||||

|

1888 год |

||||||||||

|

Печора |

3900 |

4050 |

500 |

500 |

2450 |

800 |

4500 |

1166 |

2234 |

4565 |

|

Вишер ка |

25000 |

7500 |

360 |

950 |

8100 |

2900 |

60900 |

1068 |

8741 |

3302 |

|

Колва |

1100 |

21500 |

240 |

1400 |

7350 |

4500 |

50500 |

1845 |

43124 |

20008 |

|

Березовая |

0 |

14500 |

200 |

0 |

1700 |

1900 |

18600 |

29138 |

29624 |

6410 |

|

Итого |

30000 |

47550 |

1300 |

2850 |

19600 |

10100 |

134500 |

33217 |

83723 |

34286 |

|

Всего |

81700 |

19600 |

10100 |

134500 |

151227 |

|||||

Таблица 5

Объемы заготовки лесных материалов для экспорта на низовые рынки из Колвинского лесничества (в границах 1894 г.) в 1898‒1900 гг.

[ Батуев , 1902, с изм.]

|

Год |

Хлыстов, бревен и кокор, шт. |

Жердей и кольев, шт. |

Дров, м 3 |

Хвороста, м 3 |

Валовый доход от продажи леса, руб. |

|

1898 |

45499 |

7440 |

27545 |

408 |

42258 |

|

1899 |

55928 |

5701 |

35451 |

486 |

62986 |

|

1900 |

49054 |

6326 |

14045 |

622 |

90892 |

Список литературы Использование лесных ресурсов и организация лесного хозяйства в Северном Предуралье во второй половине XIX - начале XX века

- Алейников А.А., Стенно С.П., Циберкин Н.Г., Мельничук А.Ф., Садовникова Е.Н. Влияние пермских соляных промыслов XV-XIX вв. на трансформацию лесов: опыт оценки масштабов воздействия // Russ. J. Ecosyst. Есо1. 2018. Т. 3, № 1. С. 1-12.

- Алейников А.А., Чагин Г.Н. Население в верховьях Печоры и Уньи в конце XIX - начале XX века // Труды Печоро-Илычского заповедника. 2015. № 17. С. 4-12.

- Арнольд Ф.К. История лесоводства в России, Франции и Германии. СПб., 1895. 405 с.

- БатуевН.Г. Краткий очерк Колвинского лесничества // Лесной журнал. 1902. № 3. С. 487-536.

- Боков В.Е. К вопросу о колонизации Чердынского края в связи с развитием эксплуатации лесов. Пермь: Тип. С.Н. Басовой, 1898. 38 с.

- Боровский. Печорский край в географическом, статистическом и лесном отношении // Лесоводство и охота. 1855. № 9. Приложение. С. 1-16.

- Врангель В.В. История лесного законодательства Российской империи: с присоединением очерка истории корабельных лесов России. СПб.: Привел. тип. Фишера, 1841. 156 с.

- Додонов Г.А. Соль в Чердынском уезде // Записки Уральского общества любителей естествознания. 1915. Т. XXXV, вып. 6-7. С. 110-116.

- Зыкин И.В. Исследование и эксплуатация лесов Николае-Павдинского горного округа в начале XX в. // Экономическая история. 2023. Т. 19, № 1. С. 66-75.

- Иевлев А.А. Усть-Бердышевский металлургический завод: история создания и деятельности предприятия // Arctic Environment Research. 2013. № 2. С. 12-18.

- Истомина Э.Г. Леса России: экологическая и социоэкономическая история (XVIII - начало XX в.). М.: Квадрига, 2019. 358 с.

- Истомина Э.Г. Лесное хозяйство губерний Европейской России в XIX - начале XX в.: механизмы управления и охраны // Вестник РГГУ. Литературоведение. Языкознание. Культорология. 2014. Т. 17, № 139. С. 169-184.

- Кривощеков И.Я. Историческо-статистическая справка о горных заводах, возникших в 1623 г. по 1910 г. в бассейне реки Камы и ее сближениях с С. Двиной // Материалы по изучению Пермского края. 1915. Вып. 15. С. 89-109.

- Материалы к оценке земель Пермской губернии. Чердынский уезд. Пермь: Тип. губ. зем. упр., 1901. Т. III, вып. 1. 287 с.

- Мозель Х.И. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба [Т. 18]: Пермская губерния. Ч. 1. СПб.: Гл. управление Генерального штаба, 1864. 447 с.

- Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики в первой половине XIX века: владельцы и владения. Н. Тагил, 2004. 597 с.

- Оборин В.А. Заселение и освоение Урала в конце XI - начале XVII века. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1990. 168 с.

- Поносов В.Н. Начало солеварения в Пермском крае и его пионеры // Чердынский край. Вып. 3. Чердынь: Издание Общ-ва изучения Чердынского края и музея, 1928. С. 3-7.

- Попов Н.С. Хозяйственное описание Пермской губернии по гражданскому и естественному ею состоянию в отношении к земледелию, многочисленным рудным заводам, промышленности и домоводству. Ч. 1. СПб.: Императорская типография, 1811. 405 с.

- Рудин С.Д. Межевое законодательство и деятельность межевой части в России за 150 лет. Пг.: Тип. В.Ф. Киршбаума (отд-ние), 1915. 547 с.

- Сонни К.М. Об употреблении леса для строения судов в Чердынском уезде // Лесной журнал. 1839. Ч. IV, кн. 3. С. 395-400.

- Столетие учреждения Лесного департамента, 1798-1898. СПб.: Типо-лит. Ю.Я. Римана, 1898. 251 с.

- Теринов Н.Н. Способы рубок и динамика лесов в Артинском лесничестве (Средний Урал) за последние 200 лет // Леса Урала и хозяйство в них: сб. науч. тр. 1970. № 8. С. 31-44.

- Турков В.Г. Динамика растительного покрова горного Среднего Урала. Антропогенные смены. Верхний Тагил, 2020. 128 с.

- Тяпкин М.О. «Наказ лесному объездчику и леснику при казенных лесах» 1869 г.: историко-правовой анализ // Вестник С.-Петерб. ун-та МВД России. 2022. Т. 1, № 93. С. 49-55.

- Фаас В.В. Леса Северного района и их эксплуатация. М.; Пг.: Гос. изд-во, 1922. Вып. 15. 171 с.

- Чагин Г.Н. Колва, Чусовское, Печора: история, культура быт от древности до 1917 года. Пермь: Пушка, 2017. 672 с.

- Чернов Н.Н. Лесное хозяйство в Билимбаевском округе имения гр. Строгановых // Леса Урала и хозяйство в них: сб. науч. тр. 2006а. № 27. С. 120-128.

- Чернов Н.Н. Особенности становления форм собственности на леса на Урале // Леса Урала и хозяйство в них: сб. науч. тр. 20066. № 28. С. 144-153.

- Чернов Н.Н., Торлопов В.Г. История управления лесами Урала // Леса Урала и хозяйство в них: сб. науч. тр. Екатеринбург, 1998. Вып. 20. С. 6-20.

- Шевцов В.В. Историческая метрология России: учеб. пособие. Томск: ТМЛ-Пресс, 2017. 280 с.

- Шибаев В.В. Управление лесным хозяйство Горнозаводского Урала в XVIII - первой половине XIX в. // Документ. Архив. История. Современность. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2001. Вып. 1. С. 88-111.

- Aleinikov А.А. The fire history in pine forests of the plain area in the Pechora-Ilych Nature Biosphere Reserve (Russia) before 1942: possible anthropogenic causes and long-term effects // Nat. Conserv. Res. 2019. Vol. 4. (Suppl. 1). P. 21-34.

- Aleinikov A.A., Lisitsyna O. V. Archival Analysis of Slash-And-Burn Agriculture in the Northern Ural Mountains at the End of the Nineteenth Century // Hum. Ecol. 2023. Vol. 51. P. 671-683.

- Bowen G.A. Document analysis as a qualitative research method // Qual. Res. J. 2009. Vol. 9 (2). P. 27-40.

- Burgi M., OstlundL., Mladenoff D.J. Legacy Effects of Human Land Use: Ecosystems as Time-Lagged Systems // Ecosystems. 2017. Vol. 20 (1). P. 94-103.

- Drobyshev I., Aleinikov A., Lisitsyna O., Aleksutin V., Vozmitel F., Ryzhkova N. The first annually resolved analysis of the slash-and-burn practices in the boreal Eurasia suggests their strong climatic and socio-economic controls // Veg. Hist. Archaeobot. 2024. Vol. 33. P. 301-312.

- Fernow B.E. A Brief History of Forestry. In Europe, the United States and Other Countries. Toronto: University Press, 1911. 506 p.

- Ostlund L., Zackrisson O., Axelsson A.-L. The history and transformation of a Scandinavian boreal forest landscape since the 19th century // Can. J. For. Res. 1997. Vol. 27 (8). P. 1198-1206.

- Ryzhkova N., Kryshen A., Niklasson M., Pinto G., Aleinikov A., Kutyavin I., Bergeron Y., Ali A. & Drobyshev I. Climate drove the fire cycle and humans influenced fire occurrence in the East European boreal forest // Ecol. Monogr. 2022. Vol. 92 (4). P. e1530.

- Schulte L.A., Mladenoff D.J, Crow T.R., Merrick L.C., Cleland D.T. Homogenization of northern U.S. Great Lakes forests due to land use // Landsc. Ecol. 2007. Vol. 22 (7). P. 1089-1103.