Использование медиационных техник при урегулировании конфликтов в ходе избирательных кампаний

Автор: Иванов Олег Борисович

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Политология

Статья в выпуске: 6, 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена перспективам использования медиационных техник при урегулировании избирательных конфликтов и имеет практическую направленность. Избирательные конфликты сами по себе являются перспективной темой для исследования, поскольку их возникновение неизбежно при любой политической системе, предусматривающей проведение выборов. При этом в силу специфики таких конфликтов добиться даже частичного их урегулирования существующими правовыми механизмами не представляется возможным. В статье делается попытка проанализировать потенциал медиации в этом направлении.

Выборы, конфликт, медиация, разрешение конфликта, избирательный процесс, избирательная кампания

Короткий адрес: https://sciup.org/170191577

IDR: 170191577 | DOI: 10.31171/vlast.v29i6.8709

Текст научной статьи Использование медиационных техник при урегулировании конфликтов в ходе избирательных кампаний

Конфликт. Объективная реальность и опыт недавно прошедших избирательных кампаний настоятельно требуют решать следующие актуальные задачи:

– совершенствовать избирательную систему в целом;

– повышать уровень конфликтологических знаний всех специалистов, занимающихся подготовкой и проведением избирательных кампаний.

Для этого необходимо:

– создать базу эмпирических знаний, включающую результаты анализа и выводы реальных конфликтов в процессе проведения избирательной кампании;

– разработать методики прогнозирования, предотвращения и урегулирования конфликтов во время избирательной кампании;

– обучить участников избирательных комиссий основам конфликтологии: основным способам типирования, прогнозирования, предупреждения и урегулирования конфликтов.

Конфликт – это столкновение противоположно направленных целей, интересов, позиций, мнений и взглядов оппонентов или субъектов взаимодействия, часто с высоким уровнем эмоционального напряжения.

Конфликт в избирательной кампании имеет свою специфику: особый правовой статус участников конфликта (кандидаты, политические партии, избиратели, члены ИК, наблюдатели, журналисты), высокий уровень эмоциональной напряженности кампании, ограниченность во времени [Пранова 2008: 40].

Причины конфликтов. Все конфликты обусловлены объективными и субъективными причинами.

Объективные причины:

– недостаток и несправедливое распределение значимых материальных и социальных благ;

-

– стереотипы конфликтного разрешения социальных противоречий;

-

– слабая разработанность и использование нормативных процедур для разрешения противоречий;

-

– низкий уровень доверия к решениям и действиям власти;

-

– низкий культурно-образовательный уровень участников конфликта.

Субъективные причины:

-

– несовершенство человеческой психики;

-

– различия в целях, ценностях и потребностях;

-

– особенности характера, нервной системы, уровень здоровья;

-

– негативные ожидания и необъективная оценка оппонента.

Причинами конфликтов во время избирательных кампаний являются, как правило, ошибки, допущенные членами ИК, низкая информированность участников избирательного процесса, эмоциональная напряженность, специально разыгранные демонстративные действия в целях привлечения внимания и нарушения морального равновесия членов ИК.

Кейс. Выборы главы Башкирии. Сентябрь 2019 г.

Участковая избирательная комиссия по инициативе председателя и секретаря вынесла три предупреждения члену УИК с правом решающего голоса по основаниям, не предусмотренным действующим законодательством: за фотографирование пломбы на переносном ящике для голосования, за передачу члену УИК с правом совещательного голоса данных своего «счетчика» (которым он считал число проголосовавших), а также за то, что он повесил свой личный рюкзак на спинку рабочего стула. После третьего замечания УИК своим решением поручила председателю составить протокол об административном правонарушении в отношении члена УИК и передать его в полицию. После вмешательства в ситуацию главы СПЧ при Президенте России ситуация была урегулирована, предупреждения аннулированы, протокол отозван.

Незаконность действий УИК и ее нацеленность на эскалацию конфликта

(вместо его недопущения или последующего оперативного урегулирования) очевидна1.

Управление и разрешение конфликтов. Управление конфликтом – это действия, направленные на:

-

– определение и устранение причин конфликта;

-

– ограничение числа участников конфликта;

-

– корректирование поведения участников конфликта;

-

– поддержание такого уровня конфликта, который не выходил бы за регламентированные законом рамки.

Разрешение конфликта – это совместная деятельность его участников, направленная на прекращение противодействия и решение проблемы, которая привела к столкновению.

Урегулирование конфликта – устранение противоречия между оппонентами, часто при участии третьей стороны (медиатора, посредника) или с помощью системы судов.

Медиация (от лат. mediare – посредничать) – форма внесудебного разрешения споров с помощью нейтрального профессионального и беспристрастного посредника – медиатора.

Медиация является наиболее мягкой формой альтернативного разрешения споров. Во время процедуры медиации стороны, участвующие в конфликте, самостоятельно приходят к взаимовыгодному решению, опираясь на опыт, знания и умения медиатора. Разрешение спора полностью зависит от воли самих спорящих.

Основное отличие медиации от иных способов урегулирования конфликтов заключается в том, что медиация ориентирована не столько на конфликт (выяснение того, кто прав, а кто виноват) или на выигрыш, сколько на конструктивный поиск решений. Данный метод позволяет сторонам конфликта использовать свои творческие способности, переводить спор в неконфликтную плоскость и сохранить нормальные (приемлемые) отношения между его участниками. Кроме того, договоренности, достигнутые сторонами в результате применения медиационных техник, как правило, более долговечны и отвечают реальному положению вещей, что не только способствует претворению их в жизнь, но и делает их осуществление обоюдно приемлемым и естественным шагом.

Медиация как предусмотренная законодательством Российской Федерации процедура в конфликтах, возникающих во время проведения избирательных кампаний, не может быть применена, однако медиационные техники, составляющие ее суть, должны быть известны членам избирательных комиссий и применяться ими на практике. Использование этих техник невозможно без четкого понимания теоретической основы возникновения, развития и урегулирования конфликта.

Кейс. Голосование по поправкам в Конституцию. Июль 2020 г. Москва.

Между членами УИК на почве ранее возникших личных неприязненных отношений непосредственно в период проведения голосования возник конфликт, который грозил перерасти в драку. Председатель УИК незамедлительно временно отстранил обоих членов УИК от работы (что, безусловно, незаконно, но в данном случае было оправданно с точки зрения обеспечения работы УИК), вызвал полицию, после вмешательства которой конфликт был исчерпан, члены УИК вернулись к выполнению своих обязанностей.

Незаконность действий председателя УИК в части отстранения (пусть и временного) членов УИК от их функций была оправданна и, в конечном счете, позволила урегулировать конфликт1.

Виды конфликтов. Существенная часть конфликтов возникает помимо желания его участников (так называемые спонтанные конфликты). Главной причиной возникновения этих конфликтов является психологический закон эскалации (повышения, усиления) конфликтогенов. С точки зрения психологии это может объясняться тем, что, получив в свой адрес негативный для него сигнал (конфликтоген), пострадавший чувствует дискомфорт и стремится компенсировать свой психологический проигрыш, ответив обидой на обиду. При этом он стремится, чтобы ответ был не слабее, а скорее даже с «запасом», чтобы обидчик впредь не позволял себе подобного, т.к. потребность чувствовать себя в физической и психологической безопасности, оберегать свое достоинство и комфорт является одной из базовых для каждого человека. Поэтому возникает «порочный круг» конфликта. В силу напряженной обстановки, которая сопровождает избирательные кампании, спонтанные конфликты с участием ИК – не редкость, особенно в день голосования [Насыбуллин 2013: 39].

Закон эскалации конфликтогенов: на конфликтоген в свой адрес человек стремится ответить более сильным конфликтогеном, часто максимально сильным среди возможных.

Конфликтогены – слова, действия или бездействие, могущие привести к конфликту.

Способы предотвращения спонтанных конфликтов:

-

– не быть источником первого конфликтогена;

-

– отслеживать поведение и эмоции другой стороны;

-

– не отвечать конфликтогеном на полученный конфликтоген;

-

– если обмен конфликтогенами все же произошел, то осознанно прекратить использование конфликтогенов и начать использовать благожелательные посылы: извинения, доброжелательное выражение лица, спокойные интонация и т.п.

Кейс. Выборы в Белгородской области. Сентябрь 2020 г.

Член УИК с правом совещательного голоса активно требовал предоставить ему право расписаться на пломбе сейф-пакета, однако ей было отказано. В ходе эскалации конфликта председатель УИК ударила члена УИК с правом совещательного голоса по лицу (несмотря на то что к тому моменту конфликт снимали на видео как другие члены УИК и наблюдатели, так и ряд присутствовавших на избирательном участке избирателей). В итоге конфликт так и не был урегулирован, пострадавшая подала заявление о побоях в правоохранительные органы.

Председатель УИК, несмотря на очевидную нервозность обстановки, должна была максимально придерживаться способов предотвращения спонтанных конфликтов и помнить, что она является должностным лицом, которое на данный момент олицетворяет для граждан всю систему избирательных комиссий в целом2.

Закономерные конфликты развиваются из объективно существующих противоречий, содержащих истинную причину конфликта. Закономерный конфликт развивается не спонтанно и при должных рефлексии и осознанности может быть погашен на ранней стадии, до возникновения инцидента (стечение обстоятельств, ставших поводом для конфликта, после наступления которых конфликт переходит в открытую фазу и требует незамедлительной реакции и отвлечения серьезных ресурсов для его решения).

Решение закономерного конфликта – это процесс нахождения взаимоприемлемого решения проблемы, значимой для участников, ведущего к минимизации ущерба, снижению эмоциональной напряженности.

РАЗРЕШИТЬ КОНФЛИКТ - ЗНАЧИТ:

-

1. Определить и, по возможности, устранить проблему, причину

-

2. Урегулировать отношения между участниками конфликта

-

3. Не допускать ( исчерпать) инцидент

-

1. В реальности в избирательных конфликтах причина может быть неустранимой в принципе (например, число выборных мест и конкуренция за их получение или высокий уровень недоверия избирателей к власти и действиям избирательных комиссий в процессе проведения выборных кампаний) или неустранимой в данный момент времени (например, окончательное решение по некоторым жалобам избирателей или наблюдателей может быть принято только в процессе судебного разбирательства). При такой ситуации следует обращать особое внимание на пункты 2 и 3.

-

2. Для урегулирования отношений между участниками конфликтов целесообразно, например, не формировать «образ врага» в отношении оппонентов (кандидатов, членов ИК, избирателей или наблюдателей); четко знать и точно выполнять все избирательные процедуры; признавать допущенные ошибки; выделять среди оппонентов ключевые фигуры и сокращать число участников конфликта; выяснять интересы и опасения конфликтующих сторон.

-

3. Стремиться избегать, не допускать инцидентов – возникновения различного рода конфликтогенов (например, нарушения процедур на любом этапе избирательной кампании), обеспечить обучение членов ИК своевременному и реализованному в корректной форме разрешению типичных инцидентов.

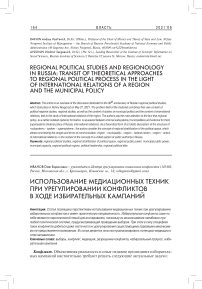

Базовые стратегии разрешения конфликтов.

Стратегия 1. Конкуренция (борьба, принуждение). Девиз: выиграл/прои-грал. Цель – победить любой ценой. Минус этой стратегии заключается в том, что проигравшая сторона будет обижена и возмущена (даже если поражение было основано на нормах закона), что резко увеличивает вероятность продолжения конфликта в будущем.

Кейс. Выборы главы Ленинградской области. Сентябрь 2019 г.

Наблюдатель пытался ознакомиться с документами на столе председателя УИК, однако член УИК с правом решающего голоса воспрепятствовал этому с помощью физической силы и угрозы побоев. Полиция, присутствовавшая на участке, а также УИК официально на этот инцидент не отреагировали.

Типичный пример стратегии «конкуренция (борьба, принуждение)».

Ситуацию сложно комментировать с правовой точки зрения, поскольку мы не знаем, с какими именно документами хотел ознакомиться наблюдатель и насколько он имел право требовать предоставления их ему, но тот факт, что УИК официально никак на инцидент не прореагировала, предоставляется неправильным, поскольку конфликт не был урегулирован и есть опасность того, что он проявится в будущем с большей силой1.

Стратегия 2. Уклонение (избегание, бездействие). Девиз: я не хочу выигрывать. Уход, избегание конфликта и сглаживание разногласий. Позволяет заблокировать на время и не обострять конфликтную ситуацию, но не устраняет причину конфликта.

Стратегия 3. Уступка (приспособление). Девиз: пусть он выиграет. Хотя бы один из участников конфликта готов отказаться от своих интересов в пользу другой стороны. Для этого он старается не выпустить наружу признаки конфликта, апеллируя к потребности в солидарности или сохранении стабильности. В результате может наступить мир и покой, но проблема останется и может даже усилиться, если вторая сторона воспримет уступки как слабость и/ или усилит свои притязания.

Стратегия 4. Компромисс. Девиз: никто не выиграл / никто не проиграл. Стратегия проявляется частичным учетом интересов и точек зрения обеих сторон, дает возможность быстро и эффективно снизить интенсивность и силу конфликтных действий, создает предпосылки для урегулирования и разрешения конфликта. Однако компромисс не позволяет в полной мере удовлетворить интересы сторон, поэтому не гарантирует от возобновления конфликта в дальнейшем.

Стратегия 5. Сотрудничество (кооперация). Девиз: выиграл/выиграл. Суть стратегии – признание различия во мнениях и готовность воспринять иные точки зрения, чтобы понять причины конфликта и найти курс действий, приемлемый для всех сторон. Для реализации нужна готовность, заинтересованность и доверие между всеми участниками конфликта [Пранова 2006: 262].

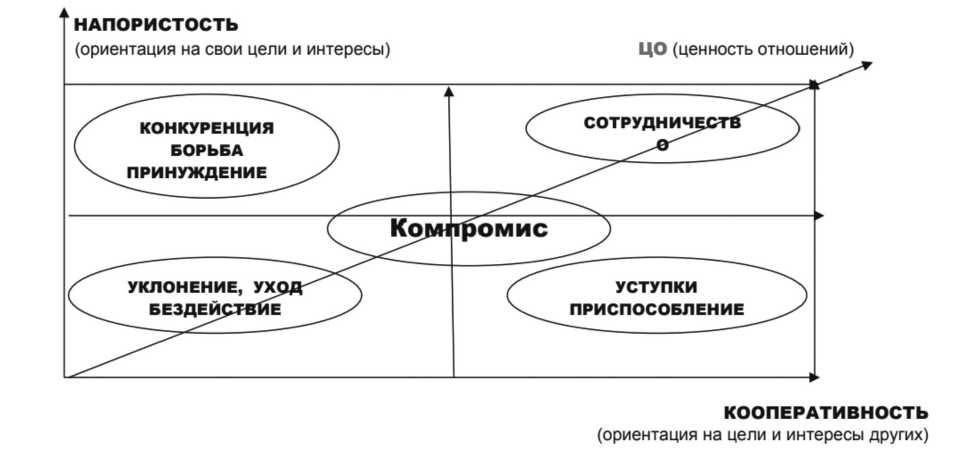

Основы психологии коммуникации. Любое взаимодействие между людьми происходит на двух базовых уровнях: деловом (рациональном, сознательном) и личностном (чувственно-эмоциональном). На деловом обсуждаются вопросы, проблемы, условия и т.д., на личностном (в т.ч. с помощью невербальной коммуникации) решается вопрос о доверии, уважении и т.д.

Успех коммуникации, таким образом, определяется вашей психологической подготовкой (эмоциональное состояние, уверенность, позитивный настрой и нацеленность на достижение цели) и информационной подготовкой (знания, навыки и компетенции, набор аргументов, фактов, данных, которые могут пригодиться для урегулирования конфликта).

Важно помнить, что человек получает не более 20% информации через вербальную составляющую (это, как правило, только содержание, смысл произносимых слов). Невербальные составляющие имеют значительно более сильное влияние – это, в частности, звучание голоса (интонация, тон, тембр, громкость и скорость речи), визуальные составляющие (внешний вид, выражение лица, улыбка, жесты, поза, зрительный контакт).

Кейс. Выборы депутатов Читинской городской думы. Апрель 2021 г.

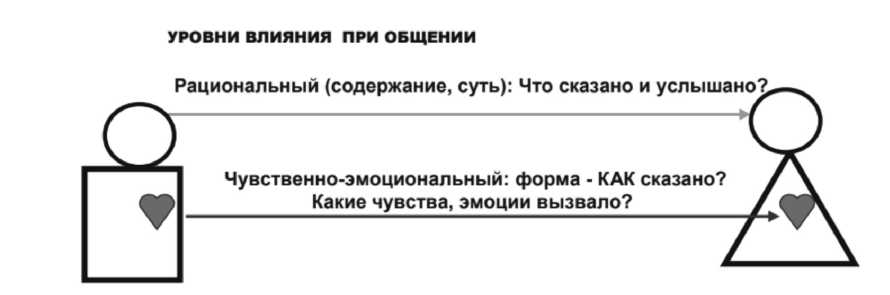

Решением муниципальной избирательной комиссии города Читы наблюдателям было запрещено вести любую видео- и фотосъемку на УИКах. При этом решение было принято в императивном порядке, без каких-либо публичных разъяснений (даже несмотря на то, что оно явно не противоречит нормам действующего избирательного законодательства, поскольку наблюдатели являются самостоятельными субъектами избирательного процесса и как таковые отличны от журналистов в силу специфики своего статуса) доведено до сведения нижестоящих УИКов, которые были вынуждены обеспечить его исполнение. Исполнение решения вызвало череду серьезных конфликтов (которые при грамотной разъяснительной работе вполне можно было бы минимизировать) и существенно накалило обстановку в день голосования на избирательных участках.

При принятии решения («сообщения») муниципальная избирательная комиссия не учла важность его составляющих и не обеспечила грамотную подачу соответствующей информации1.

Базовые составляющие успешного члена избирательной комиссии.

Для успешного управления избирательными конфликтами и их разрешения члены ИК должны развивать в себе следующие компетенции [Овчинникова 2013: 9].

Личностные

– осознавать различия между своей личностью и профессиональной ролью (функцией) в целях, задачах, особенностях речи и поведения;

– уметь в процессе работы не реагировать личностно на возникающие конфликтные ситуации;

– в конфликтной ситуации сохранять позитивный тип мышления и «взгляд сверху»;

– сохранять «холодную голову» (держаться сути обсуждаемого вопроса, не переходить на личность оппонента);

– уметь проявлять сочувствие и понимание к оппоненту, ставить себя на его место.

Коммуникативные

– уметь правильно формулировать и аргументировать собственную позицию, решение;

– уметь слушать и слышать мнение и аргументы другой стороны;

– при общении с различными типами людей уметь создавать конструктивные отношения, сохранять спокойствие и снижать их эмоциональную напряженность;

– уметь донести до оппонента свой взгляд на ситуацию на понятном ему языке, подобрав убедительные аргументы, не задевающие его личность;

– уметь понять ситуацию и состояние другого с помощью правильно сформулированных вопросов.

Экспертные

– высокий уровень компетенции в избирательном законодательстве;

– опыт в подготовке и проведении избирательных кампаний;

– умение видеть ситуацию с разных точек зрения, учитывать все возможные позитивные и негативные последствия своих действий и решений;

– умение передавать свои знания и опыт другим участникам выборов;

– умение выбрать стратегию разрешения конфликта, адекватную целям и ситуации;

– умение всесторонне анализировать случившееся, делать правильные выводы и обобщения для предотвращения нежелательных ситуаций в будущем.

Общие рекомендации поведения в конфликтной ситуации. Не допускайте перерастания деловой (содержательной) части разговора в спор или межличностную конфронтацию (конфликт отношений). Помните, что конфликт во время избирательной кампании почти всегда является конфликтом функционера с другим функционером.

Держитесь содержательной части разговора, конкретных фактов. Не стесняйтесь обращаться к нормативным актам, делайте это в рамках установки «давайте вместе посмотрим». Если необходимо обращение к подзаконным актам, инструкциям, называйте их абстрактно – «нормативно-правовые акты». Не давайте почвы для противопоставлений «закона» и «неведомых инструкций».

Не используйте вербальные и невербальные конфликтогены и не отвечайте на полученные. Помните, оскорбляют не вас лично, а вашу функцию.

Дайте посетителю, коллеге, оппоненту высказаться, не перебивайте его. Необходимо иметь чистый блокнот или планшет с зажимом и чистой бумагой, записывайте в него важные моменты. Это позволит вам выиграть время, а также получить базу для обоснования своих решений. Активно переспрашивайте, уточняйте. На видеозапись оппонента спрашивайте разрешение (даже если такое разрешение не нужно по закону). Если разрешение не получено, сделайте паузу и вежливо констатируйте необходимость записи.

Умейте вовремя признаться в том, в чем были, возможно, не правы (особенно если это не принципиальный момент). Искренне извинитесь. Предложите варианты решения проблемы или варианты компенсации за ошибку или доставленные неудобства [Доценко 2017: 30].

Не нападайте и не обвиняйте другого. Но в любом случае старайтесь перехватить инициативу в диалоге, задавайте вопросы сами, спрашивая разрешение или согласие на те или иные действия, даже если в отношении вас проявляют вербальную агрессию. Относитесь к себе позитивно, знайте себе цену настолько, чтобы никто не мог «обрушить» вашу самооценку.

Контролируйте свои эмоции, помня, что «хозяин положения» тот, кто сохраняет спокойствие. Говорите спокойно, негромко, не торопитесь. Делайте паузы, оговаривайте размышления. Излишняя динамика – ваш враг. Обещайте разобраться в ситуации, на упреки в медлительности отвечайте, что вы должны предпринять обоснованные шаги и принять взвешенное решение, чтобы не допустить нарушения избирательных прав граждан. Все, что делаете в присутствии участников конфликта, необходимо проговаривать вслух, объяснять свои действия.

Имейте «группу поддержки» среди коллег, друзей или близких, чтобы получить помощь и поддержку в состоянии стресса, вызванного конфликтом. В идеале все, что вы делаете, необходимо фиксировать коллегам.

Список литературы Использование медиационных техник при урегулировании конфликтов в ходе избирательных кампаний

- Доценко Е.Л. 2017. Гражданское взаимопонимание без конфликтов: учебно-методический курс для членов избирательных комиссий. Тюмень: ТюмГУ. 62 с.

- Насыбуллин А.А. 2013. Социальный конфликт в избирательном процессе РФ: виды и методы регулирования. - Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Сер. Социальные науки. № 2(30). С. 39-43.

- Овчинникова Г.В. 2013. Основы конфликтологии для организации обучения членов участковых избирательных комиссий. Екатеринбург. 16 с.

- Пранова М.И. 2006. Социальные конфликты в контексте избирательной кампании. - Вестник ДГТУ. Т. 6. № 3(30). С. 262-269.

- Пранова М.И. 2008. Избирательная кампания как арена социального конфликта. - Социум и власть. № 4(20). С. 40-45.