Использование метеорологических характеристик для определения тепловых и водных ресурсов земель Омской области

Автор: Мезенцева Ольга Варфоломеевна, Бикбулатова Гульнара Гафуровна

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 2 (22), 2016 года.

Бесплатный доступ

Исходными данными для расчетов текущих водных балансов за непрерывные временные интервалы (за каждый месяц с 1936 по 2014 г.) были атмосферные осадки KX с поправками Гидрометслужбы, значения максимально возможного испарения Zm, константы: наименьшая влагоемкость почвы Wнв, параметр гидравлических условий стока n, параметр водно-физических свойств грунта r. Продолжительность холодного периода принималась с точностью до месяца или декады. Результатами расчета за каждый расчетный интервал являются средняя за расчетный интервал влажность почвогрунтов Vср, суммарное испарение с поверхности водосбора Z (мм), местный элементарный климатический сток Y (мм), суммарное увлажнение Н (мм), равное сумме Y + Z, комплексный показатель увлажнения и теплообеспеченности βH, дефицит увлажнения ΔН (мм). Расчеты тепловых и водных ресурсов по метеорологическим данным позволяют определить значения стока, влажности почвы и других параметров почвы, правильно оценить величины оросительных или осушительных норм, что является залогом эффективного и рационального хозяйствования.

Метеорологические характеристики, метод гидролого-климатических расчетов, тепловые ресурсы, водные ресурсы

Короткий адрес: https://sciup.org/142199158

IDR: 142199158 | УДК: 551.5:631.43(571.13)

Текст научной статьи Использование метеорологических характеристик для определения тепловых и водных ресурсов земель Омской области

Решение целого ряда географических, сельскохозяйственных, инженерных задач, в частности расчет ливневого стока и прогнозирование урожайности сельскохозяйственных культур, исследование влияния гидрометеорологических характеристик на эрозию почв, на осадки и деформации объектов строительства, различные промышленные и технические сооружения, существенно зависит от знания пространственно-временного распределения теплоресурсов и влагоресурсов определенной территории на фоне многолетия. Проектирование городских канализационных систем, дорог, зданий и сооружений обязательно учитывает распределение осадков в пространстве и во времени, возможные риски подтопления и затопления территорий. Повышение надежности систем радиосвязи и линий электропередачи предполагает обязательный учет характеристик пространственно-временного распределения осадков в районе их действия. При этом следует использовать комплексные характеристики совместного воздействия тепла и влаги – суммарное испарение, местный элементарный сток или влажность почвы. Комплексный анализ характеристик теплового и водного режима возможен только при условии, что рассчитаны текущие водные балансы (ТВБ) для исследуемой территории.

Впервые расчеты ТВБ гидрологи начали выполнять только с появлением ЭВМ, то есть с начала 1960-х гг. В 1962 г. в Омском СХИ появилась первая в Омске ЭВМ «Минск-1» с блоком памяти, вмещавшим 1024 числа (число триггеров в блоке оперативной памяти). С 1963 г. впервые начали производиться под руководством профессора В.С. Мезенцева массовые расчеты ТВБ по данным метеостанций – сначала Западной Сибири и Казахстана, затем и для других регионов СССР [1].

Результатом этих расчетов стали не только первые сводки расчетных значений таких элементов, как суммарное испарение, местный сток, суммарное увлажнение, влажность деятельного слоя почвогрунтов, дефицит влаги, коэффициенты тепловлагообеспеченности [2–4], но и решения чисто теоретических проблем – установление законов распределения вероятностей в многолетних рядах элементов водного и теплового балансов. Текущие водные балансы (ТВБ) позволяют выделить годы разной степени влагообеспеченности.

В разное время расчетами ТВБ на территории Сибири, Украины занимались последователи школы В.С. Мезенцева: Д.С. Полисадов, Г.В. Белоненко, В.Е. Загребельный, А.И. Кузьмин, В.Н. Русаков и др., для территории Казахстана исследования ТВБ проводятся Ж.А. Ту-супбековым.

На территории Омской области расчеты элементов водного баланса с использованием данных метеорологических наблюдений за период с 1936 по 1972 г. для станций «Тара», «Омск», «Полтавка» были получены В.С. Мезенцевым и И.В. Карнацевичем. Результаты расчетов в свое время не были опубликованы. В настоящее время для территории Омского Прииртышья расчеты тепловых и водных ресурсов по методу ГКР В.С. Мезенцева продолжают О.В. Мезенцева, И.В. Карнацевич, Г.Г. Бикбулатова.

В данной статье приводятся результаты исследований Г.Г. Бикбулатовой. Ряды данных метеорологических характеристик были удлинены.

Расчеты

Исходными данными для расчетов текущих водных балансов за непрерывные временные интервалы (за каждый месяц с 1936 по 2014 г.) были атмосферные осадки KX с поправками Гидрометслужбы, значения максимально возможного испарения Zm, константы – наименьшая влагоемкость почвы Wнв, параметр гидравлических условий стока n, параметр воднофизических свойств грунта r. Продолжительность холодного периода принималась с точностью до месяца или декады. Результатами расчета за каждый расчетный интервал (то есть май, июнь, июль 1936 г. и т.д.) являются средняя за расчетный интервал влажность почвогрунтов Vср, суммарное испарение с поверхности водосбора Z (мм), местный элементарный климатический сток Y (мм), суммарное увлажнение Н (мм), равное сумме Y + Z, комплексный показатель увлажнения и теплообеспеченности βH, дефицит увлажнения ΔН (мм).

Поскольку все названные элементы связаны генетически и функционально, а степень тесноты коррелятивных связей рассчитанных и измеренных значений стока и влажности почвы в областях избыточного увлажнения достаточно высока, можно с уверенностью говорить также и о том, что расчетные значения местного стока в областях недостаточного увлажнения отражают с достаточной достоверностью происходящие на данных участках суши процессы преобразования тепла и влаги.

Расчеты проводились с учетом значения наименьшей влагоемкости для станции «Омск» Wнв = 300 мм.

На основе данных Агрометеорологических бюллетеней [5] за 1972–2004 гг. были составлены электронные базы данных ежемесячных сумм атмосферных осадков и среднемесячных температур воздуха, что позволило удлинить имеющиеся ряды данных, чем была достигнута более высокая точность расчетов за счет уменьшения вероятности ошибки до 12 %. При учете этих данных были произведены массовые расчеты элементов ТВБ по 15 станциям Омской области [6], а ряды ежегодных месячных и летних сумм (с мая по август) таких элементов, как средняя влажность почвы, суммарное испарение, сток, коэффициент увлажнения, дефицит влажности почвы (в мм слоя воды) для станций «Тара», «Омск», «Полтавка» были удлинены.

Данные были взяты из Справочника по климату СССР с поправками на недоучет осадко-мерами (1936–1969) и теплоэнергетические ресурсы испарения, полученные по среднемноголетним актинометрическим данным, и из Бюллетеней Омского управления Гидрометслужбы (1970–2014).

Результаты исследований

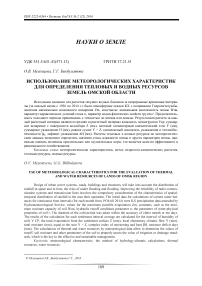

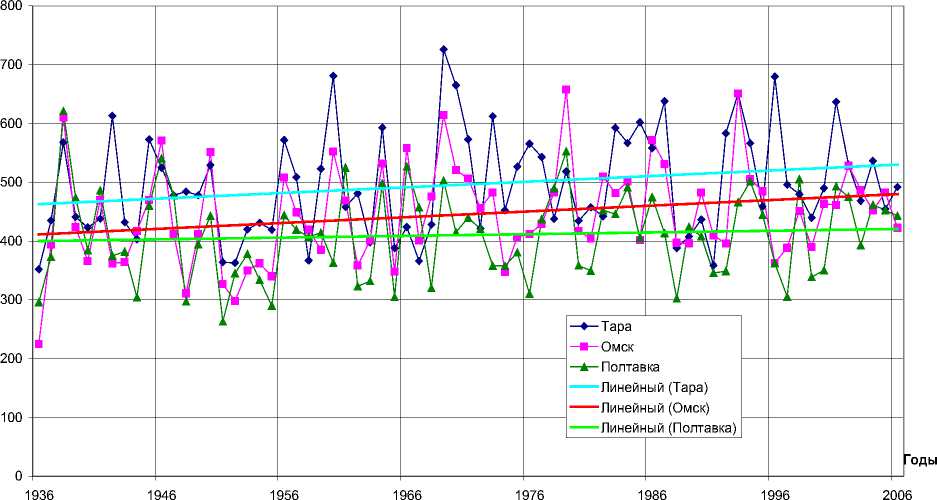

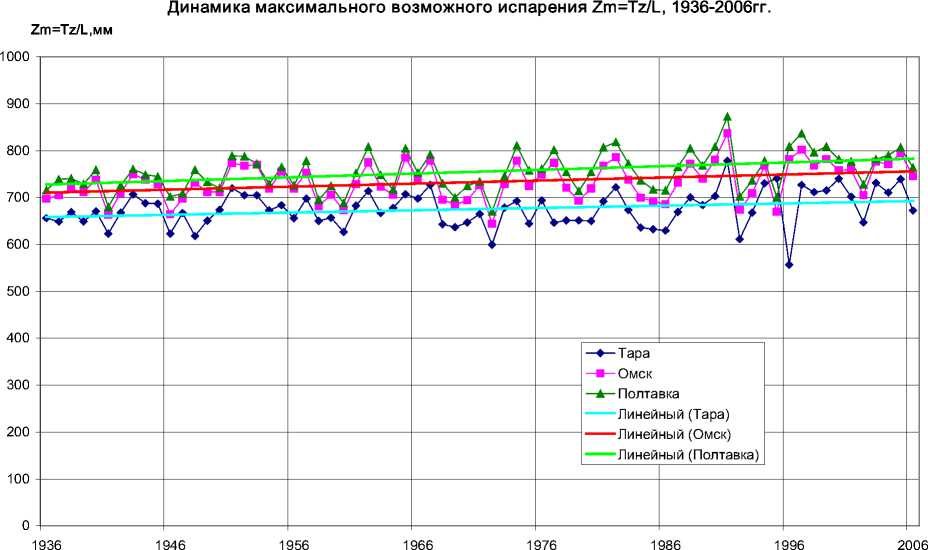

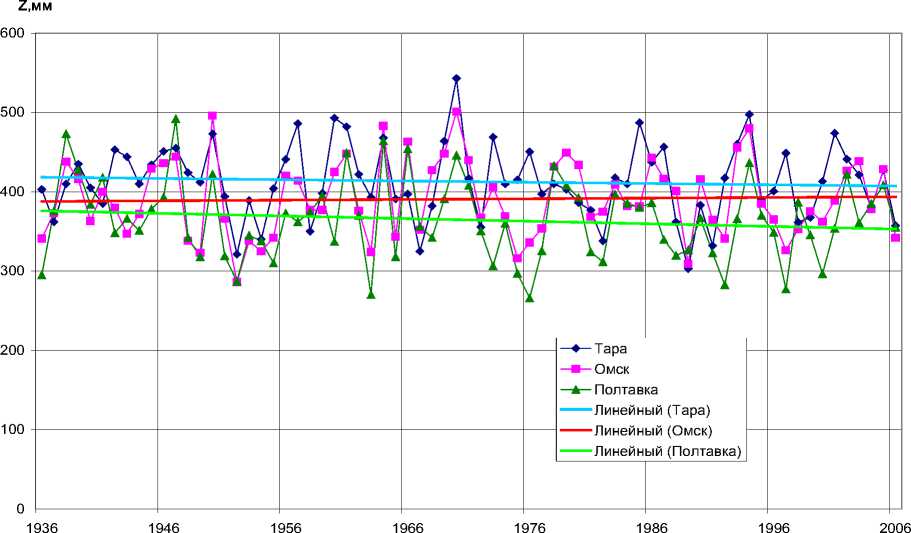

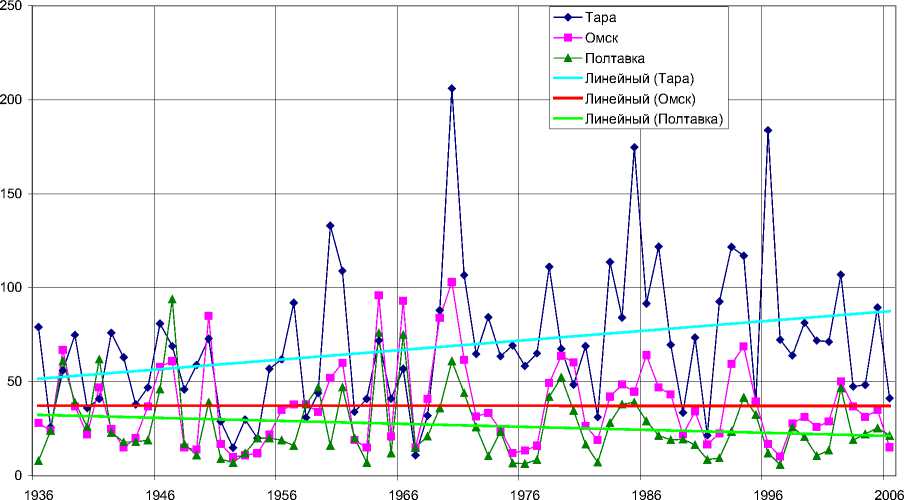

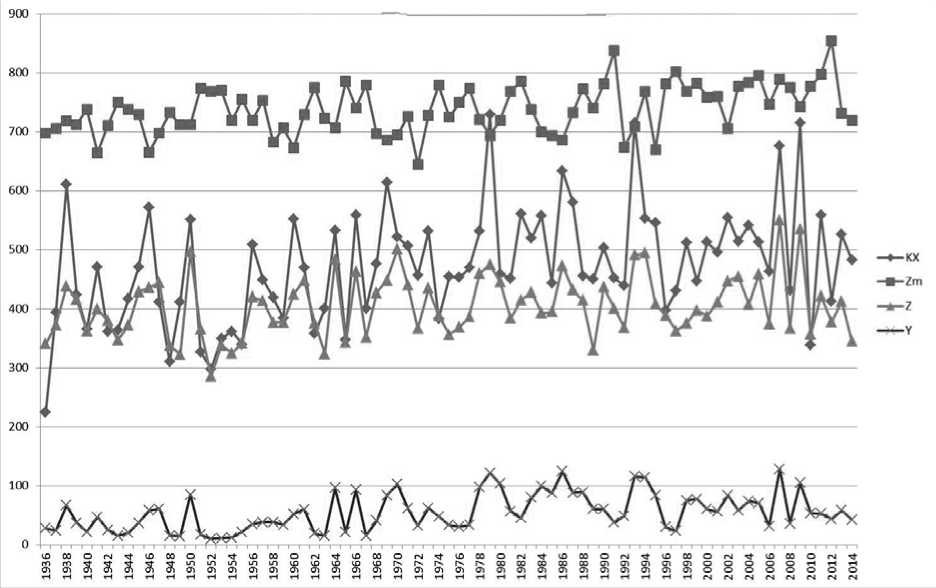

Были опубликованы первые результаты исследований [7], затем ряды данных удлинялись [8, 9]. В статье приведены графики, иллюстрирующие динамику атмосферного увлажнения за 70 лет для станций «Тара», «Омск», «Полтавка» (рис. 1). На рис. 2 представлена динамика максимально возможного испарения. На рис. 3 представлен график испарения, на рис. 4 – график климатического стока. Последние исследования позволили удлинить ряды и пересчитать значения (рис. 5). Результаты расчетов для остальных станций предполагается опубликовать в справочном издании, подобном [9].

KX,мм

Динамика атмосферного увлажнения KX, 1936-2006гг.

Рис. 1 . Динамика атмосферного увлажнения для станций «Тара», «Омск», «Полтавка»

Годы

Рис. 2. Динамика максимально возможного испарения для станций «Тара», «Омск», «Полтавка»

Динамика испарения Z, 1936-2006гг.

Годы

Рис. 3. Динамика испарения для станций «Тара», «Омск», «Полтавка»

Y, мм

Динамика стока Y , 1936-2006гг.

Годы

Рис. 4. Динамика климатического стока для станций «Тара», «Омск», «Полтавка»

Рис. 5. Распределение элементов водного и теплового балансов в г. Омске за последние 80 лет

По результатам исследований, проведенных авторами, наибольшее значение стока, равное Y = 120 мм для станции «Омск», наблюдалось в 1979 г. и соответствует году P = 1 % вероятности превышения. Наименьшее значение стока, равное Y = 10, наблюдалось в 1952 г. и соответствует году P = 99 % вероятности превышения. Для станции «Тара» наибольшее значение стока, равное Y = 206 мм, наблюдалось в 1970 г. и соответствует году P = 1 % вероятности превышения, наименьшее значение стока, равное Y = 11, наблюдалось в 1967 г. и соответствует году P = 99 % вероятности превышения. Для станции «Полтавка» наибольшее значение стока, равное Y = 94 мм, наблюдалось в 1947 г. и соответствует году P = 1 % вероятности превышения, а наименьшее значение стока, равное Y = 7, наблюдалось в 1952 г. и соответствует году P = 99 % вероятности превышения.

Выводы

Расчеты тепловых и водных ресурсов по метеорологическим данным позволяют определить значения стока, влажности почвы и других параметров почвы, правильно оценить величины оросительных или осушительных норм, что является залогом эффективного и рационального хозяйствования.

Список литературы Использование метеорологических характеристик для определения тепловых и водных ресурсов земель Омской области

- Мезенцев, В.С. Гидролого-климатические основы проектирования гидромелиораций/В.С. Мезенцев. -Омск: Изд-во ОмСХИ, 1993. -128 с.

- Мезенцев, В.С. Гидрологические расчеты в мелиоративных целях/В.С. Мезенцев. -Омск: Изд-во ОмСХИ, 1982. -80 с.

- Полисадов, С.Д. Расчеты текущих водных балансов участка суши методом ГКР и характеристики многолетней изменчивости балансовых элементов/С.Д. Полисадов, И.В. Карнацевич//Труды IV Всес. гидролог. съезда. -1976. -Т. 2. -С. 128-136.

- Режимы влагообеспеченности и условия гидромелиораций Степного края/В.С. Мезенцев . -М.: Колос, 1974. -239 с.

- Агрометеорологические бюллетени Гидрометцентра ГУ «Омск. центр по гидрометеор. и мониторингу окр. среды с регион. функц.Фед. служ. по гидрометеор. и монитор. окр. среды за 1968-2014 гг. -Омск: Гидрометцентр ГУ «Омский ЦГМС-Р».

- Программа расчета тепловоднобалансовых элементов, влажности почвы и дефицитов влаги в MS-Excel /сост. А. Распопов. -Омск, 2003-2006. -297 Кб.

- Бикбулатова, Г.Г. Гидролого-мелиоративные закономерности территориального распределения ресурсов местного стока на территории Западной Сибири и мелиоративные аспекты его использования (на примере Омского Прииртышья): автореф. дис. … канд. с.-х. наук/Г.Г. Бикбулатова. -Омск: Изд-во ФГОУ ВПО ОмГАУ, 2006. -16 с.

- Исследование динамики и картографирование полей элементов теплового и водного балансов и характеристик естественной тепловлагообеспеченности: монография/под общ. ред. О.В. Мезенцевой. -Омск: Изд-во ФГОУ ВПО ОмГАУ, 2008. -224 с.

- Бикбулатова, Г.Г. Текущие водные балансы на территории Омской области: уч.-справ. изд./Г.Г. Бикбулатова, И.В. Карнацевич. -Омск: Изд-во ФГОУ ВПО ОмГАУ, 2008. -56 с.