Использование метода регулирования организационного баланса для трансформации управления научной деятельностью в университете

Автор: Алексеев О.Б., Алехин А.С., Санатов Д.В., Барышев Р.А.

Журнал: Университетское управление: практика и анализ @umj-ru

Рубрика: «Черные лебеди» университетского управления

Статья в выпуске: 1 т.28, 2024 года.

Бесплатный доступ

Основной целью настоящей статьи является описание применения метода организационного баланса к диагностике и оценке состояния организации научных исследований в современном российском университете. Несмотря на широкое распространение взгляда на современный университет как исследовательский, только относительно небольшая часть университетов смогла освоить непротиворечивые формы организации образовательной и исследовательской деятельности. В большинстве университетов существует не только нехватка ресурсов на научные исследования, но и очевидное доминирование образовательной деятельности как ресурсопорождающей над научной во всех возможных формах, что приводит к замораживанию процессов реорганизации образовательных программ и отдалению от решения реальных проблем. Авторы видят выход из создавшегося положения в более активном экспериментировании с новыми автономными, междисциплинарными и сетевыми формами организации взаимодействия образования и науки в университете.

Организационный баланс, метод, университет, типология, парадокс, организация, научные исследования, прикладные исследования, диагностика, регулирование

Короткий адрес: https://sciup.org/142241195

IDR: 142241195 | DOI: 10.15826/umpa.2024.01.007

Текст научной статьи Использование метода регулирования организационного баланса для трансформации управления научной деятельностью в университете

За последние 300 лет университеты как институты прошли серьезные испытания: прежде всего, типом хозяйственного уклада, сломом сословного общества, массовизацией и коммерциализацией высшего образования. Нынешний уровень неопределенности, который касается как дальнейшей судьбы капитализма, так и мировой политической системы, ставит университеты перед лицом новых испытаний, связанных с поиском новой субъектности в меняющемся контексте, а также перспективной организационной структуры.

С тех пор, как высшее образование стало массовым и начало строиться по тем же лекалам, что и массовое производство товаров и услуг, в университетах получили развитие многие процессы, ранее им не свойственные. Среди подобных процессов стоит назвать интеграцию образовательной и научно-исследовательской деятельности, внедрение системы управления по показателям, а также ориентированность на коммерциализацию результатов исследований и разработок.

Типология университетов также постоянно меняется, поэтому унификация их организационной структуры и способов регулирования создает значительные искажения, между тем как университет понимается внутри и во внешней среде прежде всего регуляторами и спонсорами. По причине искажения типологии университетов перед ними ставятся недостижимые цели и задачи. Один из ярких примеров – программа, известная как «5–100». Политические цели попадания 5 российских вузов в 100 лучших мировых университетов не были достигнуты, но саму программу можно назвать успешной: она серьезно взбодрила систему высшего образования. Если бы цели и задачи были определены иначе (например, как продвижение в предметных рейтингах), успех был бы возможен, поскольку удалось бы добиться объединения критической массы ресурсов на сильном направлении университета и реализовать прорыв. Однако относительно целей и задач программы было принято иное решение.

Так или иначе, ведущая группа университетов и сегодня включает в себя те вузы, которые декларируют в своей программе развития по крайней мере две миссии: образовательную и исследовательскую. Насколько это обоснованные амбиции? Например, по нашим оценкам, даже самый продвинутый в научных исследованиях полноформатный мировой университет сегодня не может вовлечь в научную деятельность более 20 % своих студентов и уж тем более гарантировать им трудоустройство в качестве исследователей, разработчиков технологий или преподавателей. В каждой стране, известной своими научными достижениями, крайне небольшая доля университетов работает по модели исследовательского университета. Например, в США это примерно 50 университетов из 3000, то есть один из 60; полагаем, что примерно такое же соотношение в лучшем случае наблюдается и в России.

Недавно модная модель предпринимательского университета перестала быть успешной: несмотря на значительные инвестиции, университеты сегодня не получают от создаваемой ими интеллектуальной собственности больше доходов, чем до увлечения этой моделью. Это и понятно: доход приносит интеллектуальная собственность, включенная в технологические производственные цепочки, а не производная фундаментальных исследований.

В условиях ограничения объемов финансирования общественного сектора во всех странах время экспериментирования с новыми моделями университетов, на наш взгляд, завершается (во всяком случае, в государственных университетах) и требует более гибких, адаптивных и одновременно устойчивых организационных моделей, опирающихся на уже сложившуюся типологию университетов в мире и в России. Но чтобы понять суть изменений, как минимум, нужно ответить на вопрос: что именно является двигателем университета и какова в этом механизме роль научных исследований?

Авторы статьи провели в одном из известных и уважаемых российских университетов исследование организационного состояния научно-исследовательского блока. В настоящей статье мы хотим поделиться его результатами в целях плодотворной дискуссии о роли, месте и организации науки во всех ее ипостасях в российском университете. Наш пример интересен тем, что этот университет находится в многомиллионном городе с относительно высокой долей работников академической сферы, развитой пр омышленно стью, а также глубокой и обширной историей развития системы высшего образования. То есть, он находится в явно привилегированном положении.

Концептуальная модель университета как общественного института

Мы понимаем университет прежде всего как социальный институт, производящий и транслирующий знания, а также обеспечивающий личностное становление и самоопределение обучающихся, преподавателей и исследователей.

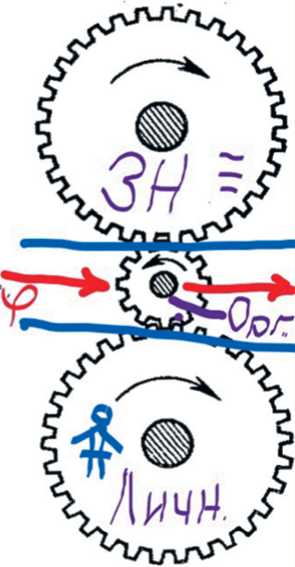

В нашей концептуальной модели университета (см. рис. 1) выделяются два функциональных блока: 1) воспроизводящий знания в широком смысле, 2) обеспечивающий личностный рост.

Связь и взаимовлияние этих блоков обеспечивается за счет приводящего механизма, под

Рис. 1. Модель университета

Fig. 1. University model которым мы понимаем, собственно, организацию университета. Она всё время усложняется: сначала это были преподаватели, аудитории, библиотеки и незначительная администрация; затем добавились кафедры, исследовательские научные подразделения, прикладные лаборатории и значительная администрация, государственное регулирование, а также необходимость его поддерживать внутри структуры университета. В качестве самостоятельного элемента модели мы выделяем поток студентов и аспирантов, своими интересами, способностями и устремлениями обеспечивающий энергией и «заряженностью» университетскую атмосферу.

В университете, пользуясь терминами Эдгара Морена [1], имеется «не только машинное (повторяющееся), но и нечто машинирующее (изобретательное)». Классический университет всегда порождал новые знания и представления, тип которых менялся со временем (от метафизического знания и медицины - к естественнонаучному, затем к инженерному, социальному и т. д.), и обеспечивал личностное самоопределение. В этом контексте именно уровень и качество связующего механизма -организации университета - выражает потенциал способности производить «знаниевое» и «личностное» разнообразие.

Несмотря на высокую динамику изменения типологии университетов, регулятор применяет к ним в основном унифицированные средства регулирования, что создает неоправданную двусмысленность в целях и результатах деятельности и структурах организации, но, что еще более важно, игнорирует необходимость создания адаптивной организации.

Онтологическая сущность организации

Изучая историю исследований организации как феномена жизни, мы с удивлением обнаружили, что с наступлением эпохи капитализма акцент в изучении предприятий и иных институций сконцентрировался на деятельности, которую они порождают и реализуют. Организационное тело, организационная основа, энергией которой питается и из которой вырастает деятельность, остаются, в основном, вне фокуса рассмотрения.

Согласно современной организационной теории, организация и деятельность представляют собой сложное единство разнородного, в котором деятельность и организация испытывают сильное взаимное влияние. Метафорически эту форму организации можно представить как клетку с мембраной.

Организация и деятельность находятся при этом в отношениях рекурсии, рекуррентности и комплементарности. Их отношения не носят противоречивого диалектического характера, они лишь указывают на различие между образовательной и исследовательской деятельностью, которое, по своей сути, не несет негативности, но может в силу определенной системы организации ее продуцировать. Представления о деятельности основываются, прежде всего, на идее ресурсозависимости, «порядка» и нормирования, а представление об организации (в вышеуказанном контексте) – на идее беспорядка, столкновения и взаимодействия, ком-плементарности. Таким образом, данные представления имеют разные языки описания.

Именно степенью комплементарности / взаимной дополнительности деятельности и организации определяется успешность реализации принимаемых управленческих решений, особенно в части реорганизации или трансформации.

Наиболее полное описание современного состояния теории организации можно найти в книге «Теория организации» [2], переведенной и изданной в издательстве «Логос» в 2022 году. Используемая авторами идеальная модель организации наиболее полно описана в статье «Организационный баланс как ключ к реорганизации предприятия» [3]. В соответствии с этой моделью, организация – это единство разнородного и взаимодействие различных сторон в целях, интересах, представлениях и действиях ее участников. Наиболее значимыми для понимания университетской организации являются следующие линии напряженности:

-

1. между личным и безличным;

-

2. между статичным и динамичным;

-

3. между индивидуальным и общим (коллективным);

-

4. между планомерным и спонтанным (случайным);

-

5. между частью и целым или дифференциацией и интеграцией;

-

6. между уникальным и нормативным;

-

7. между краткосрочным и долгосрочным;

-

8. между феминным и маскулинным;

-

9. между централизацией и децентрализацией или иерархией и гетерархией.

Между выделенными свойствами устанавливается индивидуальное для каждой организации соотношение, в совокупности представляющее собой организационный баланс, который и обеспечивает динамическое равновесие.

Читатель самостоятельно, на своем примере, может выделить из приведенных линий напряженности (парадоксов) те, которые уже осознаются членами организации и находятся в зоне их контроля. Таким образом, по числу парадоксов и по глубине понимания их взаимной дополнительности может быть произведена оценка развитости, сложности самой организации и задана перспектива ее развития как освоения все большего числа линий напряженности.

В зарубежной литературе противоположные свойства организации принято обозначать термином «парадокс», который относят к различным, но взаимозависимым организационным элементам, сохраняющимися с течением времени и пронизывающим организационную жизнь. С этой точки зрения организации рассматриваются как парадоксальные по своей сути, создающие парадокс «как часть ничем не примечательной повседневной жизни акторов, занимающихся своей работой» [4].

В последнее время наблюдается тенденция понимания организационных парадоксов как конструируемых во внутренних взаимодействиях и реализующихся в повседневной организационной и управленческой практике. Таким образом, находящиеся в фокусе внимания и контроля парадоксы определяют практическую перспективу самой организации. Парадоксальные исследования также признают, что индивидуальные и организационные силы, такие как инерционное внешнее или внутреннее давление, могут повлиять на поведение акторов и привести к эскалации усилий по поддержке одной стороны напряженности над другой. Фактически это означает, что само по себе использование понятия «парадокс» для регулярной диагностики организационного баланса не гарантирует достижения организационного баланса. Склонность уступать давлению, сложившиеся паттерны поведения и принципы принятия решений могут вызывать ремиссию практики редукции, а за ней, как следствие, усиление организационной разбалансированности. Эта непредсказуемость парадоксов может привести к тому, что организационная напряженность проявится новыми и неожиданными способами.

Модель динамического равновесия пренебрегает возникающей природой парадокса, «проявляющегося в удивительных сдвигах и поворотах» [5], которые могут сделать напряженность неконтролируемой [6]. Многие авторы подчеркивают важность способности руководства преодолевать собственные предубеждения и поддерживать оба полюса парадокса, что является ключом к долгосрочному успеху и обеспечивает жизненно важную основу для доброкачественных циклов жизни организации [4]. Авторы считают важным напомнить об отношении к парадоксам французского философа

Жиля Делеза, который считал парадокс источником философского пафоса и страсти, он занимает ключевое место в философии организации именно потому, что противостоит иллюзии возможности снятия противоречия, в том числе и в синтезе. Наличие парадоксов в сложных организационных системах не только естественно, но и свидетельствует о присущей таким системам нелинейности и непредсказуемости. Они напоминают, что простых бинарных противопоставлений зачастую недостаточно для понимания окружающего нас мира. На самом деле эти противоречия и напряжения способствуют эволюции и появлению новых свойств в сложных системах.

Нарушение баланса по одной или нескольким линиям парадоксальной напряженности может привести к запуску дезорганизующих процессов и росту сопротивления со стороны организации любым управленческим изменениям и инициативам. Если постоянно «возбуждать» организацию сигналами о новых изменениях, не обращая внимания на состояние оргбаланса, то организация может перестать отличать сигналы от деятельности и впасть в состояние организационной апатии (летаргии). Именно поэтому обеспечение сложившегося в организации баланса является важнейшим условием для осуществления любых управленческих трансформаций.

Организационные формы присутствия науки в университетах

В настоящее время в университетах существуют два размера «исследовательских проектов»: 1) исследовательский проект соискательско-го аспирантского размера и 2) группа исследовательских проектов (критическая масса проектов). Первый необходим для университетской интеграции образования и исследований. Второй – для продвижения научного прогресса в «критической массе» исследовательских усилий.

Группа исследовательских проектов может быть необходима для значительного научного прогресса в университетской среде; как правило, она требует создания междисциплинарного университетского исследовательского центра. Сегодня оценить качество научных исследований в университетах можно, прежде всего, на основе наличия междисциплинарных научных центров и концентрации в них критической массы исследователей, которое, в свою очередь, возможно только при кооперации учебных и научных блоков, а также при включении исследовательских тем в состав образовательных программ.

При взаимодействии науки и техники исследования в области технологий нельзя планировать до тех пор, пока не будет создано фундаментальное технологическое изобретение. После изобретения базовой технологии исследования можно планировать, сосредоточив внимание на общей технологической системе, производственных процессах или основных физических явлениях.

В последние годы мы наблюдаем захват ряда технологических университетов производственными компаниями, переход руководителей корпоративных университетов на позиции ректоров государственных университетов. Судьба втузов советской эпохи нам известна в силу существенного сужения образовательного профиля и недопустимо высокой утилитарности в отношении своих студентов.

Научные и инженерные исследования, проводимые одновременно, требуют междисциплинарных исследований в исследовательском центре для объединения научного и технологического прогресса [7]. Причинами неудач университетских исследований в передаче технологий промышленности являются их ложная направленность, неполнота или неактуальность.

Сравнительная характеристика метода организационного баланса

В последние 30 лет в практику диагностики организаций стали широко внедряться методы, опирающиеся на психологические, компетент-ностные и социальные знания диагностики организационных состояний. Наиболее известными из них, на наш взгляд, являются методы анализа и оценки вовлеченности сотрудников, а также методы оценки их личных и командных качеств. В первом случае речь идет о методе Q12 – Human Sigma, разработанном американской компанией “Gallup Сonsulting”, являющейся дочерней компанией “Gallup Organization”. Метод опирается на 12 вопросов, которые выявляют состояние работника в организации и его отношения с источниками деятельности, которые оказывают влияние на вовлеченность сотрудника. В некотором смысле вовлеченность как показатель организационного состояния может рассматриваться в данном контексте как альтернатива производительности труда, но является более широким понятием. В основе метода лежит гипотеза, что человек нуждается в чувстве принадлежности чему-то, что больше его индивидуальности.

Сила метода заключается не только в простых ответах на все 12 вопросов:

-

1. Я знаю, что от меня ожидается на работе.

-

2. Я располагаю материалами и оборудованием, которые необходимы мне для правильного выполнения моей работы.

-

3. На работе у меня есть возможность ежедневно заниматься тем, что я умею делать лучше всего.

-

4. За последние семь дней мне была объявлена благодарность, либо меня похвалили за хорошо выполненную работу.

-

5. Мне кажется, что мой непосредственный руководитель или кто-то другой на работе проявляет заботу обо мне как о личности.

-

6. У меня на работе есть человек, который поощряет мой рост.

-

7. Мне кажется, что на работе с моим мнением считаются.

-

8. Задачи (цели) моей компании позволяют мне чувствовать важность моей работы.

-

9. Мои коллеги (товарищи по работе) считают своим долгом выполнять работу качественно.

-

10. В моей компании работает один из моих лучших друзей.

-

11. За последние шесть месяцев кто-то на работе беседовал со мной о моем прогрессе.

-

12. В течение прошедшего года у меня на работе были возможности для учебы и роста.

Сила заключается и в том, что охват компаний, данные которых входят в базу, чрезвычайно широк, что позволяет проводить сравнения индекса вовлеченности как по страновому / региональному, так и по рыночному критерию.

Ответы на указанные вопросы разделяются на четыре группы: наличие условий для роста сотрудника, качества командной работы, удовлетворение индивидуальных потребностей и удовлетворение базовых потребностей для качественной работы.

Важная часть работы заключается в обработке информации, полученной в результате анкетирования, разработанной специальными компьютерными программами, и получения результата, не зависящего от интерпретации консультантом. Сегодня в базу Gallup включены сотни компаний со всех континентов, с миллионами сотрудников, говорящих на разных языках [8]. Также существует продукт по оценке вовлеченности в университетах.

Второй метод – оценка HOGAN, подтвержденная исследованиями, которые проводились на протяжении более чем трех десятилетий. С опорой на научные данные по результатам прохождения личностного опросника становится возможным предсказание поведения человека в стрессе, а также выявление мотивов, ценностей и предпочтений сотрудников. Командный отчет Хогана помогает группам понять свою динамику и ценности, нехватку или избыток ролей в команде, реакцию команды на стресс и неудачи. Командный отчет определяет риски и деструкторы, которые возникают во время стресса / давления и могут мешать достижению командных целей, а также показывает общие ценности, которые мотивируют команду на достижение целей организации и соотносятся с вкладом, который сотрудники готовы вносить в общее дело. В основном метод ориентирован на команды внутри организации. Так же, как и в предыдущем методе, значительная часть работы проводится в закрытом режиме сбора информации и ее компьютерной обработки. Кроме этого, сертифицированные консультанты проводят интервью (и дают обратную связь сотрудникам, участвовавшим в опросе), а также коллективные проектные сессии по результатам исследования. Более миллиона человек прошли оценку по методу HOGAN. Считается, что в результате опроса респонденты начинают лучше понимать, как их воспринимают коллеги, и получают расширенный обзор своих личных качеств.

Ещё один концепт в понимании организационных процессов и оперировании ими – спиральная динамика. Этот метод применяется для определения уровня развитости индивида или организации на основе исповедуемых ценностей, а также поддержки в переходе на более высокий (можно сказать, и более сложный) уровень. В Сети легко можно найти описание метода, а также таблицы с основными характеристиками каждого витка спирали. Единственное, что смущает авторов в этом методе – идея организационного прогресса. Возможно, она берет свои начала как в китайской Книге Перемен, так и в пирамиде Маслоу [9]. Мы разделяем идею динамического взгляда непрекра-щающегося становления применительно к индивиду и организации и теперь думаем, что невозможно смотреть на эти феномены иначе. Однако тот факт, что индивиды в процессе своей индивидуализации и организации в процессе становления срываются с поступательного движения и самоликвидируются, говорит нам о невозможности достижения некоего абсолютного состояния. Влияние контингентности настолько велико, что каждый переход становится как возможным, так и случайным одновременно. Эта случайность основана не только на контингент-ности, но и на внутренней разбалансированности, питающейся носителями различных типов мышления: модернистского, символистского и постмодернистского, а также растущей ролью техники.

Метод организационного баланса сфокусирован на контроле состояния организации в целом. Он находится в стадии разработки: в настоящий момент проходит тестовый этап, по результатам которого будет создана закрытая компьютерная аналитическая часть работы. На основе ее результатов станет возможной корректировка организационного баланса, осуществляемая топ-менеджерами организации совместно с сертифицированными консультантами. Метод организационного баланса может применяться в сочетании с другими методами, ориентированными на оценку индивидуальных и командных качественных состояний конкретной организации. Метод организационного баланса ориентирован на оценку динамического равновесия организационного тела предприятия или учреждения: можно сказать, что это часть процесса становления организации, один из каналов заботы о ней. Метод можно сравнить с ролью регулярной диспансеризации для оценки динамики состояния здоровья человека или технического осмотра автомобиля для оценки его технического состояния. Если метод Q12 опирается на сравнимые базы, метод HOGAN – на психологические типы, а спиральная динамика – на последовательную смену организационных типов и их условия, то метод организационного баланса связывает физическое и психологическое состояние руководителей и его динамику с динамикой внимания и осознанности в отношении состояния организации в целом [10].

Если выйти за границы ресурсозависимых от государства организаций, к которым относится университет, мы увидим, что мировая и российская статистика показывает сокращение срока жизни предприятий, а также уменьшение их числа и отсутствие желания создавать предприятия: люди предпочитают этому форму самозанятого. Организация, предприятие снижают свою ценность для их учредителей именно по причине требования заботы о себе как безусловной самоценной формы жизни людей.

Впрочем, сокращение числа университетов в России в последнее десятилетние и их укрупнение тоже подтверждают гипотезу о недостаточной заботе руководителей о своей организации. Как тут не вспомнить метафору из животноводства о дойной корове и отправке ее на бойню?

Все приведенные методы, а также те, которые не были рассмотрены авторами – как хорошо из-вестныіе, так и только разрабатываемые,- рассматривают индивида и организацию в динамике их постоянного становления. При этом три приведенных метода принципиально не различают и, как следствие, не разделяют организацию и деятельность. В этом принципиальное отличие метода организационного баланса, в котором это различие становится основой.

Методология регулирования организационного баланса

Из наших предыдущих рассуждений следует очень важный вывод: деятельностью надо управлять, а организацию – балансировать. Это должны быть два взаимосвязанных параллельных процесса.

Рис. 2. Различение организации и деятельности как условие реорганизации

Fig. 2. Distinguishing between organization and activity as a condition for reorganization

Поэтому практическое применение метода регулирования организационного баланса предполагает использование искусственного приёма мысленного различия организации и деятельности, а также разделение задачи трансформации системы управления научно-исследовательской деятельностью на два направления (см. рис. 2): 1) выделение управленческих проблем; 2) оценка состояния организации и её готовности к подобным изменениям (выделение зон разбалансировки). За счёт последующей сборки полученных результатов возможно построение нового организационного мета-паттерна, комплементарного намеченным изменениям в деятельности и в системе управления:

-

• В университете отсутствует благоприятная для развития науки организационная культура (какое бы различное содержание они в это ни вкладывали);

-

• Отсутствует общая организационная идея, в рамках которой могли бы развиваться научные подразделения;

-

• Основными признаваемыми ценностными характеристиками являются высокая медиаактивность, историческое наследие, разнообразие возможностей и свобода выбора в научных исследованиях;

-

• Сложившаяся система управления наукой является бюрократически-центричной, ориентированной на усиление административно-управленческой нагрузки, которая непрерывно растёт, а не системой сбалансированной децентрализации в опоре на исполнителей, ориентированной на интересы профессорско-преподавательского

и исследовательского состава и заботу о научноисследовательской деятельности;

-

• Успешные научные подразделения в университете могут сформироваться только вокруг сильных и «пробивных» лидеров – научных руководителей, но таких немного. Современные и комфортные для работы новые структуры – НТИ, НСМУ, Научно-Технический Центр ведущей компании, ИММиТ. Метафорически эти подразделения можно представить «как редкие цветущие кочки на фоне тинистого болота»;

-

• Несоответствие между сосредоточением ресурсов контроля за научными проектами на уровне администрации университета при отсутствии у них механизма понимания и влияния на ход исполнения проектов и проведения исследований;

-

• В университете отсутствуют четкие и удобные регламенты процессов, связанных с научноисследовательской деятельностью, и культура их применения; эти регламенты подвержены частым и непоследовательным изменениям, информация о которых не доводится своевременно, и смысл которых не вполне понятен;

-

• Отмечается отсутствие «равноправного партнерства между администрацией и “наукой”», низкий уровень коммуникации по вопросам науки с административными подразделениями, практически отсутствует обратная связь;

-

• Изменения научной деятельности в университете прежде всего ориентированы на требования внешней среды (регуляторов и др.), а не на решение назревших внутри университета проблем в управлении наукой;

-

• Отсутствие долгосрочных научных ориентиров (какая наука будет строиться в университете, куда пойдет «научный капитал»?);

-

• Высокая текучесть кадров среди высшего менеджмента, отвечающего за управление наукой, а также частые переходы как отдельных научных сотрудников, так и целых коллективов в другие университеты из-за количества бюрократических препятствий в осуществлении научной деятельности;

-

• Снижение научной активности и творческого отношения к научным исследованиям;

-

• Низкая включенность науки в образовательную деятельность (отстраненность) и недостаточный уровень научной и междисциплинарной кооперации.

Представители подразделений, занимающихся управлением наукой, всячески при этом демонстрировали, что администрирование научной деятельности ведется на высоком уровне: все сотрудники научных подразделений в курсе всех регламентов и нововведений, любые их замечания всегда учитываются, но таких замечаний мало, у научных подразделений нет стремления к подобному взаимодействию.

Результаты диагностики системы управления научными исследованиями

Диагностика управленческих проблем и организационного состояния университета с фокусировкой на научно-исследовательской части производилась с использованием а) результатов обсуждений в фокус-группах; б) онлайн-опро-са сотрудников; в) индивидуальных управленческих эссе; г) предоставленных университетом орг-управленческих документов по организации управления научными исследованиями; д) внутренних экспертных обсуждений.

В результате систематизации и обобщения удалось диагностировать следующие актуальные проблемы системы управления и администрирования научно-исследовательской деятельности в университете:

-

1. Система управления ограничивается администрированием документооборота, уровень административной нагрузки растет:

-

• самые эффективные проекты выполняются за счет личных связей научных лидеров с проректорами для обхода административных барьеров;

-

• до 80 % договоров университет теряет на стадии преддоговорной работы – нет возможности следить за проектной деятельностью, в результате проекты не запускаются, теряясь в оперативной работе;

-

• отсутствует сервисная ориентированность научной части администрации университета (подразделений в подчинении проректора по науке) на поддержку исследователей.

-

2. Система управления наукой неустойчива и непредсказуема:

-

• частая смена регламентов без уведомления исполнителей;

-

• высокая текучка в топ-менеджменте;

-

• недостаток каналов для выражения несогласия, обратной связи;

-

• функциональная загрузка не всегда соответствует наименованию подразделения (непонятно, к кому обратиться за решением).

-

3. Управленческий «разрыв»: ответственность за результат выполнения договоров несет проректор по науке, но он не влияет на рабочие процессы и риски, у руководства университета нет понимания о ходе проектов.

-

4. Ученый совет и Научно-технический совет выполняют административную функцию; нет коллегиального планирования и принятия стратегических решений; отсутствует научная политика.

-

5. Слабый информационный обмен между административными, научными и образовательными подразделениями.

-

6. Низкий уровень вовлечения и мотивации студентов в научно-исследовательскую работу.

-

7. Отсутствует механизм оперативного решения (финансовых) проблем для инициативных проектов и проектов развития: исследователи самостоятельно привлекают финансы, но управление средствами полностью ведет проректор по финансам.

-

8. Отсутствуют мотивационные выплаты, научные сотрудники нивелируются по уровню заработной платы (в результате исследователи стремятся заключить контракты в обход университета), научные сотрудники уходят в другие университеты (с проектами).

С нашей точки зрения, с подобными проблемами в управлении научными исследованиями сталкивается большинство, если не все федеральные и исследовательские университеты России.

Оценка организационного баланса университета

При диагностике системы управления наукой в университете мы рассматривали два контура организационного баланса: общеуниверситетский и частный, опирающийся на принятое административное деление (блоки, департаменты, отделы, институты, факультеты, научные центры и т. д.).

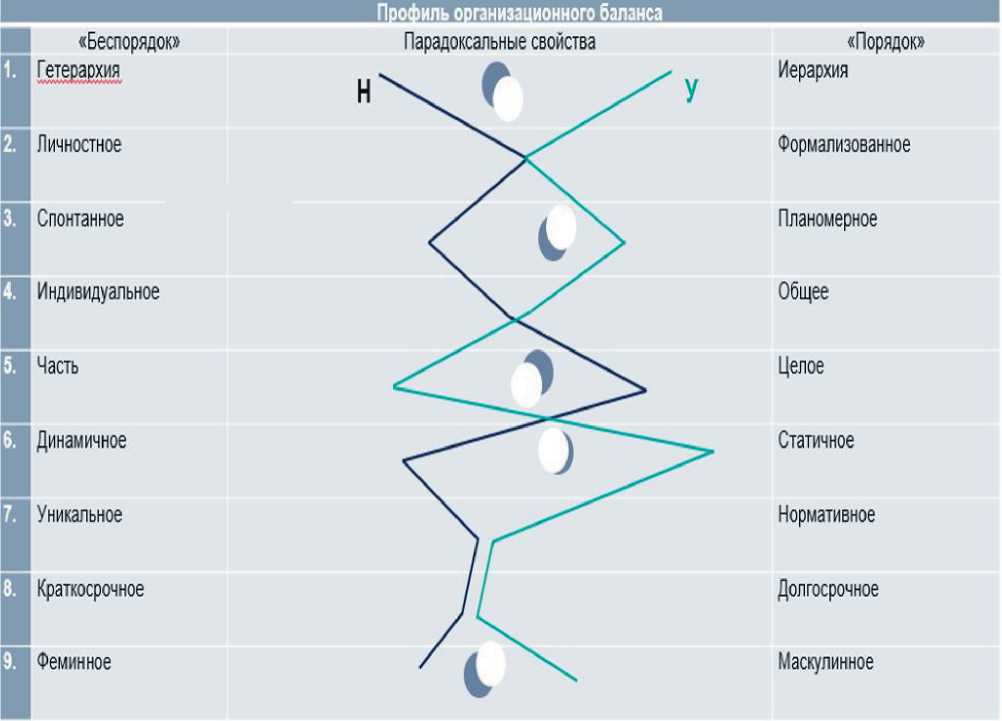

Условные линии (см. рис. 3), связывающие качественные оценки степени и силы взаимодействия парадоксальных свойств для каждой из указанных пар, означают в нашей модели профиль организационного баланса , который является основой для оценки состояния университета.

По итогам диагностики университета была сделана качественная оценка-сопоставление организационных профилей университета и его научно-исследовательских подразделений. Каждый профиль отражает и резюмирует результаты исследования через устойчивые послания в фокус-группах, обсуждениях и опросе.

Важно понимать и учитывать, что оценка организационного баланса всегда неполная. Она зависит

Рис. 3. Оценка организационного баланса. У – профиль университета, Н – профиль научного блока

Fig. 3. Assessment of organizational balance. U – university profile, N – profile of the scientific block

как от контингентности, так и от глубины вовлечения сотрудников в диагностику, но при этом объективно отражает уровень понимания состояния организации на момент составления. Метод организационного баланса повышает свою эффективность по мере регулярного использования и формирования картины динамики его изменения. В таком подходе нет ничего особенного или нового, он используется во всех областях человеческой практики.

На рис. 3 отчетливо выделяются несколько зон организационной разбалансировки по следующим линиям напряженности:

«Часть — Целое»: университет как целое пока не стал точкой опоры для науки; все виды взаимодействий между административными подразделениями университета находятся на низком уровне при высокой конкуренции за ресурсы и не приводят к созданию междисциплинарных организационных подразделений, что, в свою очередь, не создает питательную среду для сотрудничества (удобные сервисы и регламенты).

Тенденции к разбалансированию связаны:

-

• с дефицитом координации и сотрудничества;

-

• с несоответствием между организационно -функциональной структурой и распределением ответственности за реализацию НИР (ответственность размыта между проректорами).

Это может приводить к смещению либо в сторону чрезмерной автономии и снижения эффективности, либо в сторону структурной инерции и снижения адаптивности.

«Централизация (иерархия) – Децентрализация (гетерархия)». Тенденции к разбалансировке связаны:

-

• с несоответствием уровня централизации ресурсов, административного и финансового контроля и декларируемой свободой выбора направлений исследований научными подразделениями. В результате до 80 % заявок не завершаются заключением договоров;

-

• с отсутствием необходимой интеграции ответственности и ресурсов при существующем высоком уровне централизации администрирования и управления наукой, в первую очередь, на уровне проректоров университета.

«Спонтанное — Планомерное». Тенденции к разбалансировке, в первую очередь, связаны:

-

• с отсутствием долгосрочных научных ориентиров;

-

• с системой управления и администрирования научных исследований в режиме преимущественного реагирования на неустойчивую внешнюю среду (обстоятельства).

«Динамичное — Статичное». Тенденции к разбалансировке связаны:

-

• с усиливающейся (в том числе за счет за счет масштаба университета) структурной и процессной инерцией;

-

• со снижением уровня самоорганизации;

-

• с самоуспокоенностью («болотизацией») и комфортом управленческого и административного персонала при общем понимании изменений и необходимости осуществления организационной трансформации управления научными исследованиями в университете.

Предложенные инструменты и направления организационноуправленческой трансформации

В соответствии с методикой проведения управленческих трансформаций на основе оценки организационного баланса нами были выбраны следующие виды регулирующих решений, направленных на балансировку выделенных зон:

-

• Корректирующая процессная (регламенты) и структурная трансформация, направленные на содержательное (по научным вопросам) взаимодействие частей (науки) и целого (университета).

-

• Когнитивные и процедурные корректировки (правила и процедуры обсуждения, принятия решений), направленные на формирование стратегического видения и перспектив для научных исследований и разработок.

-

• Когнитивная (модельная) и процессная коррекция, направленные на разделение ресурсов, полномочий и ответственности между университетом, институтами и научными подразделениями.

-

• Создание междисциплинарных образовательных программ, опирающихся на исследовательскую и технологическую практику.

-

• Искусственное создание временной управляемой организационной неустойчивости (управляемая «шоковая терапия»).

Выбор каждого направления оценивался с точки зрения соответствия следующим методическим критериям:

-

1. Соответствие выделенной управленческой проблематике;

-

2. Опора на сильную сторону университета;

-

3. Усиление взаимодействия противоположных (парадоксальных) полюсов в зонах выявленного организационного дисбаланса.

В результате нами были рекомендованы следующие направления управленческой трансформации:

-

• Переход к организационной фор -ме, базирующейся на «модели управления

наукой» (с вовлечением сотрудников научного блока), с разделением административных (сборка отдельных исследований в приоритетные проекты), сервисных (поддержка, оформление) и научных функций. Возможно, уровень предоставляемого научным проектам сервиса – снятия с научных подразделений задач по их продвижению, оформлению, текущей отчетности и т. д.- может зависеть от типа исследовательского проекта (стратегический, перспективный, инициативный, коммерческий).

-

• Создание «дорожной карты» для запуска процесса (возможно, конкурса) разработки долгосрочной научной стратегии (портфеля приоритетных исследовательских программ по научным направлениям, в которых университет претендует на научное лидерство) и принципов научной политики университета.

-

• Разработка актуальной внутриуниверситет-ской типологии / классификации научных исследований и проектов, позволяющей реализовать перераспределение (децентрализацию) полномочий, контроля и соответствующих ресурсов между университетом, институтами и научными центрами.

-

• Интеграция полномочий и ответственности за управление наукой на уровне проректоров и административных подразделений (учитывающая предложенную выше частичную децентрализацию проектной ответственности по определенным типам проектов).

-

• Структурная и функциональная трансформация «научно-административного блока», включающая в себя освоение нового для университета функционала: консалтинг научных исследований, научно-технологический форсайт и др.

-

• Процессное и структурное оформление управленческого сопровождения научных проектов и исследований. Например, создание специализированного Центра управления стратегическими междисциплинарными проектами.

-

• Организация новых «коммуникационных площадок» (в том числе возможна организация регулярных открытых экспертных выступлений и неформальных модерируемых дискуссий по установленным правилам и т. д.) как для межинститутского взаимодействия по междисциплинарным научным направлениям (этот подход может предполагать создание, например, Координационных Советов по долгосрочным научным программам), так и для более интенсивного взаимодействия научно-исследовательского и образовательного блоков.

-

• Разработка системы мотивации, ресурсного обеспечения (например, за счет создания Фонда развития науки) и KPI для вовлечения студентов в научную деятельность или интеграции научных

исследований с последипломным образованием. В случае создания любого фонда особое внимание следует уделить отработке механизмов контроля и обеспечения публичной прозрачности его деятельности, например, аудиторского совета.

-

• Аудит и последующее процессное и структурное оформление сферы анализа и использования результатов научной деятельности подразделений университета (научных разработок, отчетов, публикаций и т. д.) в обучающих программах , создании новых технологий и других направлениях использования научных знаний.

Дальнейшая детализация и конкретизация предложенных направлений трансформации требует от руководства университета сделать выбор в пользу ставок на наиболее актуальные и обеспеченные направления (на которых следует сфокусировать усилия) и разработки в интерактивном и рекурсивном режиме нового организационного мета-паттерна, оформляющего научно-исследовательскую деятельность в университете.

Заключение

Основываясь на анализе организационного баланса, можно сформулировать следующие ключевые выводы относительно текущего состояния научно-исследовательской деятельности в университетах:

-

1. 1. Наблюдается усиление дезорганизующих процессов, препятствующих созданию эффективных систем воспроизводства и использования знаний в университетах. Это ведет к риску утраты университетами их четких институциональных рамок и структур, при этом их организационное единство поддерживается в основном за счет внешних регуляторных мер (например, бюджета, штатного расписания, административного контроля).

-

2. В сфере управления наукой и ее взаимодействия с образовательным процессом университетское руководство часто не учитывает усиливающиеся точки организационного сопротивления. Одной из основных причин этого является несоответствие между требованиями к научной деятельности и реальными условиями ее осуществления.

-

3. Организационное состояние научно-исследовательского блока во многом зависит от подхода руководства, будь он административно-технократическим или ориентированным на создание благоприятной среды для научной работы в университете.

-

4. Особое внимание следует уделить организации внутриуниверситетской коммуникации, нацеленной на создание условий для эффективного взаимодействия, диалога и столкновения различных

-

5. На развитие критического отношения к организации науки в университетах может положительно повлиять внедрение внеуниверситетских форм сетевого сотрудничества между исследователями из различных университетов.

-

6. Важным аспектом является привлечение внутриуниверситетских исследовательских групп, особенно студенческих, к решению реальных проблем региона, к которому принадлежит университет.

-

7. Для реализации этих подходов потребуется изменение существующей организационной парадигмы университетов.

подходов и направлений (например, научных, проектных, личностных, образовательных).

Список литературы Использование метода регулирования организационного баланса для трансформации управления научной деятельностью в университете

- Морен Э. Метод. Природа Природы. М.: "Канон. РООИ "Реабилитация". 2013. 488 с.

- Хэтч М. Д. Теория организации. Модернистская, символическая и постмодернистская перспективы. М.: "Логос", "Гнозис", 2022. 512 с.

- Алёхин А. С., Алексеев О. Б. Организационный баланс как ключ к реорганизации предприятий // Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. 2022. № 5. С. 190-205. DOI: 10.21686/2413-2829-2022-5-190-205 EDN: ZCIHVN

- Смит У. К., Льюис М. У. На пути к теории парадокса: модель организации с динамическим равновесием // Обзор академии менеджмента. 2011. Т. 36. С. 381-403.

- Cunha M. P. E., Clegg S. Persistence in Paradox // Dualities, Dialectics, and Paradoxes in Organizational Life. London: Oxford Academic, 2018. P. 14-34. DOI: 10.1093/oso/9780198827436.003.0002

- Cunha M. P. E., Putnam L. L. Paradox Theory and the Paradox of Success // Strategic Organization. 2019. Vol. 17. Iss. 1. P. 95-106.

- Betz F. Managing Science. Methodology and Organization of Research. Portland: Springer, 2010. 420 p.

- Вагнер Р., Хартер Дж. 12 элементов успешного менеджмента. М.: Альпина Паблишер, 2021. 245 с.

- Лао-цзы. Дао-дэ цзин. Книга о Пути жизни. М.: Феория, 2010. 704 c.

- Варела Ф., Томпсон Э., Рош Э. Отелесненный ум. Когнитивная наука и человеческий опыт. М.: Фонд "Сохраним Тибет", 2023. 456 с.