Использование методики туннелизации катетера для продленной блокады бедренного нерва при высокотравматичных операциях на коленном суставе

Автор: Шадурский Николай Николаевич, Кузьмин Вячеслав Валентинович, Вощинин Алексей Вадимович, Кутырев Дмитрий Викторович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Материалы III съезда ортопедов-травматологов Уральского федерального округа

Статья в выпуске: 3, 2012 года.

Бесплатный доступ

Представлена методика одномоментной блокады бедренного нерва с последующей туннелизацией катетера для проведения продленной блокады бедренного нерва как компонента сбалансированной анестезии и многокомпонентной анальгезии при оперативных вмешательствах на коленном суставе. В исследование включено 23 пациента (15 пациентам выполнено эндопротезирование и 8 пациентам - пластика связок коленного сустава). Ни одного случая миграции катетера или инфицирования места его входа, а также осложнений или токсических реакций на введение местных анестетиков выявлено не было. Предложенная методика снижает риск миграции катетера и позволяет обеспечить длительную и эффективную периферическую нейроаксиальную блокаду в периоперационном периоде.

Эндопротезирование коленного сустава, пластика связок коленного сустава, туннелизация катетера, продленная блокада бедренного нерва, послеоперационный болевой синдром

Короткий адрес: https://sciup.org/142121560

IDR: 142121560

Текст статьи Использование методики туннелизации катетера для продленной блокады бедренного нерва при высокотравматичных операциях на коленном суставе

Оперативные вмешательства на коленном суставе, такие как тотальное эндопротезирование коленного сустава и пластика связок коленного сустава, относятся к высокотравматичным операциям и сопровождаются выраженным болевым синдромом в послеоперационном периоде [4]. Неадекватный подход к купированию болевого синдрома после операции приводит не только к стрессовой реакции организма, повышению уровня катехоламинов в крови, с последующим риском сердечно-сосудистых осложнений, особенно у пациентов пожилого возраста, но и повышает риск хронизации болевого синдрома [3, 14]. Центральные нейроаксиальные блокады хорошо себя зарекомендовали и применяются многие десятилетия, хотя, по мнению ряда авторов, данные методы не лишены серьезных недостатков, которые могут приводить к фатальным осложнениям [6, 16]. Некоторые исследователи полагают, что эпидуральная анальгезия уже не может считаться «золотым» стандартом обезболивания в послеоперационном периоде [18]. Применение периферических нейроаксиальных методов обезболивания в рамках концепции сбалансированной анестезии и многокомпонентной анальгезии при высокотравматичных операциях на коленном суставе позволяет обеспечить защиту организма от болевых импульсов и стрессовой реакции организма в полной мере, делает возможной раннюю активизацию и реабилитацию пациентов, сокращает сроки пребывания в стационаре [5, 13, 15, 19]. Блокада бедренного нерва соответствует указанным требованиям. Продленная блокада бедренного нерва обеспечивает эффективную и безопасную анальгезию в послеоперационном периоде [9, 12, 19]. Вследствие небольшой глубины введения катетера для продленной блокады бедренного нерва в периневральное пространство (3-5 см от поверхности кожного покрова) и рыхлости анатомических образований, окружающих катетер, существует значительный риск его миграции при активизации пациентов. Использование методики туннелизации катетера для продленной блокады бедренного нерва значительно снижает риск его миграции и инфицирования, продлевает срок его использования до 5 суток при пребывании пациентов в профильном отделении [10].

Цель исследования – разработать и апробировать методику туннелизации катетера при продленной блокаде бедренного нерва во время высокотравматичных операций на коленном суставе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Методика туннелизации катетера для продленной блокады бедренного нерва разработана и апробирована на 23 пациентах с состоянием здоровья I-III класса по шкале ASA, прооперированных на коленном суставе (у 15 пациентов выполнено эндопротезирование, у 8 – пластика связок). Сенсорный блок оценивали через 15-20 минут после выполнения блокады с помощью холодовой пробы и теста «pin prick» по передней и медиальной поверхностям бедра, а также кпереди от коленной чашечки. Моторный блок оценивали по шкале Bromage. В послеоперационном периоде оценивали миграцию катетера (по смещению меток «петли»), частоту инфекционных осложнений в области катетерного туннеля. Адекватность проводимой анальгезии и выраженность послеоперационного болевого синдрома оценивали по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) и потребности в дополнительном назначении опиоидных и неопиоидных анальгетиков.

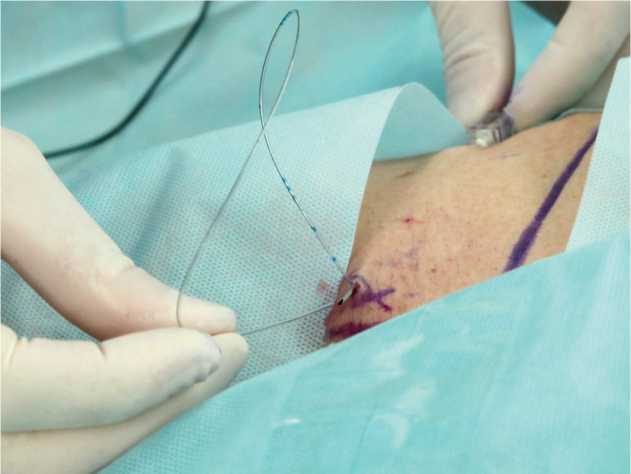

Блокада бедренного нерва и методика туннелиза-ции. Верификацию бедренного нерва, его последующую блокаду и установку катетера с туннелизацией проводили в операционной до операции, в условиях внутривенной седации бензодиазепином (мидозалам 2-3 мг) с глубиной 3-4 уровня по шкале Ramsаy. В положении на спине находили анатомические ориентиры в паховой области, а именно, переднюю верхнюю ость подвздошной кости и лонный бугорок, (линия, соединяющая их, соответствует паховой связке), а также бедренную артерию. После асептической обработки и обкладки паховой области стерильным одноразовым бельём проводили местную анестезию подкожно-жировой клетчатки 6-8 мл 1 % раствора лидокаина. Поиск бедренного нерва осуществляли в области бедренного треугольника иглой с электро-изолированной осью и проводящим кончиком, со срезом 45 градусов, длиной 50 мм и диаметром 18 G (Perifix, B. Braun Medical), с использованием ней- ростимулятора (Stimuplex-DIG, B.Braun Medical). Сила стимулирующего тока составляла 0,5-0,7 мА, частота 1 Гц, продолжительность импульса 0,3 мс. После болюсного введения местного анестетика стимуляционную иглу и клип нейростимулятора удаляли. Через сохранившийся в периневральном пространстве интродюсер приступали к проведению в краниальном направлении катетера для продленной блокады бедренного нерва Contiplex D (B. Braun Medical) 20 G на глубину 4–5 см от кончика интро-дюсера. Затем удаляли интродюсер и приступали к туннелизации катетера. Формирование катетерного туннеля проводилось в подкожной клетчатке на передней поверхности бедра с использованием иглы Tuohy 18 G 110 мм (B. Braun Medical). Эпидуральная игла вводилась на 8–9 см латеральнее бедренного нерва и параллельно паховой связке. Выведение иглы Tuohy осуществляли на 3–4 мм латеральнее точки входа катетера Contiplex D (рис. 1).

Входной (наружный) конец катетера вставляли в срез иглы Tuohy с последующим вытягиванием иглы и введенного в нее катетера, что позволяло провести катетер через туннель. Часть катетера в виде «петли» диаметром до 10 мм оставляли над кожей в области надтуннельного мостика (рис. 2).

В конце процедуры к свободному концу катетера присоединялся антибактериальный фильтр с помощью катетер-запирающего устройства. Для дальнейшего контроля состояния поверхности кожи и определения степени миграции катетера место входа катетера и надкожная «петля» изолировались прозрачной антисептической клейкой пленкой. Оперативные вмешательства проводились в условиях комбинированной периферической и центральной нейроаксиальной блокады (при пластике связок) или сочетанной общей и проводниковой анестезии при тотальном эндопротезировании коленного сустава.

Рис. 1. Формирование туннеля иглой Tuohy

Рис. 2. Туннелизированный катетер и надкожный мостик с метками

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

При выполнении блокады бедренного нерва и туннелизации катетера для его продлённого блока не было ни одного случая технической сложности. Верификация бедренного нерва с использованием нейростимулятора и получением адекватного двигательного ответа была успешна у всех пациентов. Также во всех случаях была эффективна одномоментная блокада бедренного нерва путем введения 25-30 мл 0,5 % ропивакаина. В послеоперационном периоде обезболивание осуществляли непрерывным введением 0,2 % ропивакаина через туннелизи-рованный катетер со скоростью 3-5 мл/час с помощью одноразовой эластичной инфузионной помпы (Easypump, B. Braun Medical) или инфузомата (B. Braun Medical) в течение 3-5 суток. Добавление адъювантов к местному анестетику не требовалась и не проводилась. После операции все пациенты получали базисную анальгезию НПВС (кеторолак или ксефокам) и неопиоидными анальгетиками (акупан, парацетомол) в рекомендованных дозировках. Опиоидные анальгетики в послеоперационном периоде не использовались. Анализ послеоперационного болевого синдрома показал, что качество обезболивания пациенты оценивали в покое и при пассивных движениях как хорошее. Послеоперационный болевой синдром в покое составлял 0,8±0,3 балла, при пассивном движении 1,2±0,4 балла по ВАШ. Дополнительного назначения опиоидных анальгетиков в день операции и через 16 часов после операции не потребовалось. Ни одного случая миграции катетера или инфицирования места его нахождения, а также осложнений или токсических реакций на введение местных анестетиков выявлено не было.

ОБСУЖДЕНИЕ

По мнению многих авторов, при оперативных вмешательствах средней и тем более высокой травматичности в алгоритме анестезии и анальгезии должен присутствовать регионарный компонент обезболивания [9, 13]. E.P. Macintyre et al. (2010) сообщили, что продленная блокада бедренного нерва обеспечивает качество анестезии, сравнимое с эпидуральной блокадой, но с меньшим числом побочных эффектов и меньшим риском развития эпидуральной гематомы на фоне профилактического применения низкомолекулярных гепаринов [7]. В отличие от эпидуральной анестезии продленная блокада бедренного нерва может быть продолжена после перевода пациента из отделения интенсивной терапии в профильное отделение. Отказ от применения или снижение дозы вводимых опиодных анальгетиков уменьшают риск развития побочных лекарственных эффектов. В последнее время усилился интерес многих анестезиологов к использованию периферических нейроак-сиальных методик анестезии при оперативных вме- шательствах на нижних конечностях, что связано, в первую очередь, с появлением современных методов визуализации и верификации нервных структур [1, 8]. Использование современных технических устройств позволяет проводить эффективную и безопасную продленную анальгезию после перевода пациента в профильное отделение из палаты интенсивной терапии [2]. Однако ранняя активизация пациентов значительно увеличивает риск миграции катетера для продленной блокады бедренного нерва, что ограничивает сроки его использования 1-2 сутками [11]. Уменьшить риск миграции катетера и увеличить срок его стояния до 5 суток можно с использованием методики туннелизации [20]. При пребывании катетера для продленной блокады бедренного нерва более 48 часов колонизация бактериями обнаружена в 57 % случаев [10, 20]. Применение методики тунне-лизации катетера для продленной анальгезии значительно уменьшает риск инфекционных осложнений [20]. Использование предложенной нами методики туннелизации катетера с формированием надкожной петли позволяет контролировать миграцию катетера по смещению расположенных на нём меток, а сама петля выполняет роль своеобразного якоря, который препятствует смещению катетера в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Основным недостатком использования продленной блокады бедренного не- рва, по мнению некоторых авторов, можно считать слабость четырехглавой мышцы бедра [17]. Продленная инфузия ропивакаина при туннелизации катетера нивелирует этот побочный эффект нейро-аксиальной блокады, что обеспечивает раннюю активизацию пациентов после операции [8].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенная методика туннелизации катетера при проведении продленной блокады бедренного нерва снижает риск его миграции и позволяет обе- спечить длительную и эффективную периферическую нейроаксиальную блокаду в периоперацион-ном периоде.