Использование методов искусственного интеллекта для оценки состояния мышц ног при выполнении приседаний

Автор: Лавриков Д.С., Корякин Е.Г.

Журнал: Вестник Пермского университета. Математика. Механика. Информатика @vestnik-psu-mmi

Рубрика: Информатика. Информационные системы

Статья в выпуске: 4 (35), 2016 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены принципы построения нейронной сети, возможность их применения для оценки состояния мышц ног во время выполнения физических упражнений. На основе выбранных критериев для приседаний и собранных экспериментальных данных удалось численно оценить работоспособность мышц.

Нейронные сети, приседания, оценка мышц, физические упражнения

Короткий адрес: https://sciup.org/14730081

IDR: 14730081 | УДК: 519.767.4(075.8) | DOI: 10.17072/1993-0550-2016-4-53-57

Текст научной статьи Использование методов искусственного интеллекта для оценки состояния мышц ног при выполнении приседаний

По данным федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию при профилактических осмотрах детей сколиотическая болезнь регистрируется до 10 % случаев, а нарушения осанки до 94 %. Биомеханические ошибки, формируясь в детском возрасте, зачастую сохраняются и в более зрелом, тем самым, снижая качество жизни. Поэтому ранняя диагностика и принятие соответствующих мер могло бы помочь в решении данной проблемы.

Гармоничное развитие опорнодвигательного аппарата и мышечного корсета помогает избавиться от биомеханических ошибок, выпрямить осанку, снизить нагрузки на позвоночник. Чтобы сохранить высокие физические способности в более зрелом возрасте, необходимо с ранних лет уделять достаточное внимание физическим нагрузкам.

Современная жизнь способствует ведению малоподвижного образа жизни, к тому же в настоящее время слабо развита спортивная инфраструктура.

Следовательно, множество людей страдает от низкой физической активности и слабой выносливости, что сказывается на их уровне жизни.

Использование современных технологий, в данном случае Kinect [3], позволит выявить основные проблемы опорно-двигательного аппарата. Это возможно сделать на раннем этапе, пока проблемы не столь критичны и легко поддаются корректировке.

Основные результаты по биомеханике и анатомии получены из работ [2] и [3]. Был изучен опорно-двигательный аппарат, основные группы мышц, участвующие в тех или иных движениях. На основе этого удалось подобрать упражнения, которые наиболее полно могут отразить состояние мышечной ткани человека, его выносливость, а также выяснить наличие ошибок при совершении движений.

Методика

Для получения данных используется приставка Kinect, с помощью методов и технологий компьютерного зрения которой удается определить положение основных точек тела человека в пространстве. Устройство содержит в себе цветную камеру высокого разрешения и инфракрасную камеру для определения расстояния до человека. С его помощью удается получить положение следующих точек тела человека в пространстве: лодыжки, локти, стопы, ладони, голова, бедра, колени, шея, плечи, основание позвоночника, середина позвоночника, сочленение позвоночника и плеч, запястья.

Использование Kinect позволяет провести бесконтактную диагностику, оперативный анализ и определить наличие биомеханических ошибок.

При исследовании проблем опорнодвигательного аппарата были разработаны простые методики оценки работы опорнодвигательного аппарата и мышечного корсета. Для этого было выбрано два упражнения: приседания и наклоны вбок. В рамках данной статьи будут рассматриваться приседания при оценке состояния мышц ног.

Отметим, что приседания позволяют оценить сразу множество параметров человека: общую физиическую выносливость, правильность работы рук, ног, состояние мышц спины, рук и ног.

Таким образом, выполнение простейшего упражнения позволяет с хорошей точностью определить наличие проблем в движениях, уровень физического развития, и на основе их анализа вынести рекомендации по улучшению физического состояния.

Для того чтобы движения оценивались как можно точнее, необходимо соблюдать ряд условий: достаточная освещенность, правильное расстояние до приставки Kinect, легкая одежда. При этом необходимо находиться как можно ближе к центру области видимости.

В зависимости от освещенности, улучшаются или ухудшаются показатели резкости. При низкой резкости изображения увеличивается погрешность при определении положения частей тела, появляются расхождения в показаниях (например, когда человек стоит на месте и не двигается, но при этом положения частей его тела определяется каждый раз с небольшим смещением).

Для проведения исследования было приглашено 113 молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет.

Приседания следует выполнять следующим образом: встать прямо, ноги на ширине плеч. Приседания должны осуществляться таким образом, чтобы спина оставалась прямой, немного прогибалась, вес должен быть сосредоточен на пятках. Конечное положение при приседании должно быть следующим: бедра параллельны полу, человек смотрит прямо перед собой, руки для равновесия вытянуты перед собой и параллельны полу. Упражнение выполняется в течение 30 сек. до 30 приседаний.

Для построения наиболее точной модели скелета на человеке должно быть минимум одежды, она должна быть легкой, подчеркивать фигуру, плотно прилегая к телу.

Авторами были разработаны приложения, в которых отмечались координаты точек, затем проводился анализ, состоящий из следующих шагов:

-

1. Определение положения ключевых точек: колени, стопы, плечи, позвоночник.

-

2. Определение ключевых параметров:

-

a) глубина приседания;

-

b) скорость выполнения упражнения;

-

c) симметричность сгибания коленей;

-

d) симметричность положения плеч относительно линии горизонта;

симметричность положения ладоней рук относительно линии горизонта.

Дополнительно у участников были собраны следующие анкетные данные:

-

1) рост;

-

2) вес;

-

3) пол;

-

4) возраст;

-

5) занимается ли легкой атлетикой?

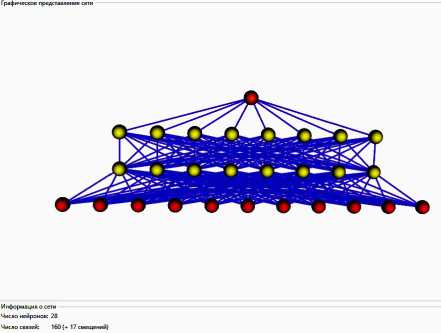

Проектирование нейросети

Проектируемая нейронная сеть будет иметь 11 входных параметров и один выходной параметр, описывающий состояние мышц ног, которое обозначается величиной от 0 до 100. Общее количество примеров составило 113, из которых 93 – использовались для обучения, 15 – для проверки нейронной сети, а 5 – для тестирования.

За основу расчета были взяты нормативы физической культуры (см. таблицу).

Если человек полностью выполняет требования норматива, то это соответствует 100. Если человек абсолютно не справляется с нормативом, то это соответствует нулю.

Нормативы были отобраны следующие:

-

1. Бег на 2(3) км.

-

2. Тест Купера.

-

3. Прыжок в длину с места.

-

4. Бег на 100 м.

-

5. Бег на 1 км.

Данные студенческих нормативов

|

Вид испытания |

18–19 лет |

19–20 лет |

20–21 лет |

21 и старше |

||||||||

|

Оценка |

50 |

75 |

100 |

50 |

75 |

100 |

50 |

75 |

100 |

50 |

75 |

100 |

|

Бег 3 км, мин. Юноши |

16,0 |

15,30 |

15,20 |

15,30 |

15,0 |

13,20 |

15,0 |

14,0 |

13,0 |

15,0 |

14,0 |

13,0 |

|

Девушки |

12,30 |

12,0 |

11,30 |

12,0 |

11,30 |

10,30 |

11,30 |

11,0 |

10,30 |

11,30 |

11,0 |

10,30 |

|

Тест Купера, м. Юноши |

3000 |

2800 |

2600 |

3000 |

2800 |

2600 |

3000 |

2800 |

2600 |

3000 |

2800 |

2600 |

|

Девушки |

2800 |

2600 |

2400 |

2800 |

2600 |

2400 |

2800 |

2600 |

2400 |

2800 |

2600 |

2400 |

|

Прыжок в длину, см Юноши |

230 |

240 |

250 |

230 |

240 |

250 |

230 |

240 |

250 |

230 |

240 |

250 |

|

Девушки |

160 |

180 |

190 |

160 |

180 |

190 |

160 |

180 |

190 |

160 |

180 |

190 |

|

Бег 100 м, сек. Юноши |

14,5 |

14,0 |

13,5 |

13,6 |

13,3 |

13,1 |

13,6 |

13,3 |

13,1 |

13,6 |

13,3 |

13,1 |

|

Девушки |

16,8 |

16,3 |

15,8 |

16,3 |

15,8 |

15,4 |

16,3 |

15,8 |

15,4 |

16,3 |

15,8 |

15,4 |

|

Бег 1 км, мин. Юноши |

4,10 |

3,50 |

3,40 |

3,55 |

3,40 |

3,30 |

3,55 |

3,40 |

3,30 |

3,55 |

3,40 |

3,30 |

|

Девушки |

5,40 |

5 |

4,40 |

5 |

4,40 |

4,30 |

5 |

4,40 |

4,30 |

5 |

4,40 |

4,30 |

В зависимости от того, как человек сдал нормативы, можно подсчитать оценку его мышц ног как среднее значение. Если он не укладывается в норматив, то получает 25. Испытуемый получает оценку в зависимости от того, ближе к какой границе находится его результат, например 65 или 55 (данные округлялись с точностью до 5).

Проектирование, оптимизация, обучение, тестирование нейронной сети и эксперименты над нейросетевой математической моделью выполнялись с помощью нейропакета [Черепанов, Ясницкий. 2007] по традиционной методике [Ясницкий, Богданов, Черепанов. 2013].

При построении нейронной сети для ее корректной работы необходимо создать эффективную структуру нейросети, чтобы свести к минимуму ошибки в обучении и тестировании.

Было рассчитано оптимальное число нейронов на внутреннем слое по формуле Арнольда–Колмогорова–Хехт–Нильсона [1], где

Q = 93 – мощность обучающего множества;

N x = 11 – количество входных параметров;

N y = 1 – количество выходных параметров:

N y Q <

1 + log 2 Q

Q

+

1

(

N

,

+

N

,

+

1

)

+

N

y

.

N x

С теоретической точки зрения, для данной нейросети оптимальным будет от 13 до 124 нейронов (

N

w

) на скрытом слое. Экспериментальным путем установлено, что оптимально расположить нейроны в два скрытых слоя по 8 нейронов в каждом.

Рис. 1.

Структура нейронной сети

В качестве активационных функций нейронов скрытого слоя и выходного нейрона использовался тангенс гиперболический, а в качестве алгоритма обучения – алгоритм упругого распространения ошибки. Было решено провести исследование нейронной сети в три этапа. На первом этапе проводится обучение выборкой из 93 примеров. На втором этапе проводится контроль обучения, используется выборка из 16 примеров для оценки погрешности обучения и расхождения с результатами, полученными при сборе и анализе данных. И на третьем этапе используется выборка из 5 примеров для прогнозирования результата. Каждый пример представляет собой множество следующих параметров:

x

1

– рост, см;

x

2

– пол (1 – мужской, 0 – женский);

x

3

– возраст, лет;

x

4

– вес, кг;

x

5

– симметричность плеч относительно линии горизонта, ед.;

x

6

– симметричность коленей относительно линии горизонта, ед.;

x

7

– симметричность кистей рук относительно линии горизонта, ед.;

x

8

– среднеквадратичное отклонение положения головы относительно линии горизонта в нижней точке приседания;

x

9

– средняя скорость выполнения одного приседания;

x

10

– среднеквадратичное отклонение времени одного приседания;

x

11

– занимается ли легкой атлетикой (1 – да, 0 – нет);

y

1

– состояние мышц ног (от 0 до 100 относительно нормативов физической подготовки).

При изучении поведения нейронной сети после обучения были предприняты шаги по поиску выбросов и удаления их из обучающей выборки. Данные примеры были помещены или в тестирующее множество, или во множество для прогнозирования. В результате, при ближайшем рассмотрении, был сделан вывод, что из-за несовершенства алгоритмов определения положения точек, некоторые параметры имели погрешность, и такие примеры воспринимались сетью как выбросы. После их удаления из обучающей выборки нейронная сеть стала демонстрировать лучшую обучаемость и сходимость.

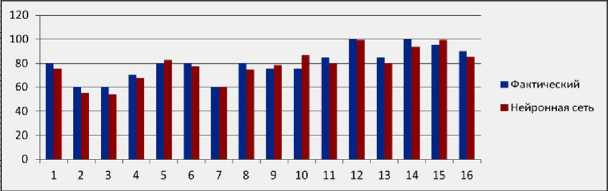

Рис. 2.

Проведение обучения на множестве примеров

Было проведено 200 итераций обучения. При таком количестве сеть обучается с небольшой погрешностью и при этом не происходит переобучения. После этого была проведена проверка на 16 примерах.

Рис. 3.

Оценка мышц ног

Как видно на графиках, фактический результат практически совпадает с прогнозируемым. Таким образом, обучение можно признать состоявшимся и продолжить исследование. Исследование нейронной сети Далее будет рассмотрено влияние тех или иных входных параметров на результат прогнозирования нейронной сети.

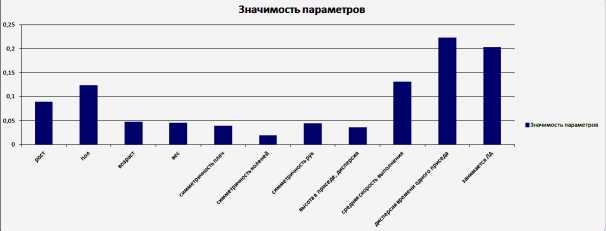

Рис. 4.

Значимость входных параметров

Как видно из рис. 4, все входные параметры участвуют в формировании оценки. Наибольший вклад вносят занятия легкой атлетикой: среднее время выполнения одного приседания и среднеквадратичное отклонение времени выполнения упражнения. Это неудивительно, так как в зависимости от выносливости и силы мышц ног можно определить насколько ритмично человек выполняет упражнение. Кроме того, способен ли он держать скорость выполнения одного приседания в течение непродолжительного времени. Вес в данном случае не оказывает большого влияния. Это связано с тем, что почти все испытуемые, выполнявшие упражнения, были среднего телосложения, без существенных отклонений в виде дефицита или избытка массы тела. Также почти не оказывает влияния симметричность коленей при выполнении упражнений. Это связано с тем, что в тот момент, когда происходила выборка, для части испытуемых было не очень удачное освещение и, видимо, было выбрано не самое лучшее расположение камеры. Из-за этого возникали расхождения в показаниях, что увеличивало значение параметра. Помимо этого симметричность рук, плеч, дисперсия положения головы в приседе не оказали большого влияния на результаты исследований. Очевидно, это тоже связано с погрешностью в определении положения частей тела. В целом, каждый из указанных параметров участвовал при формировании прогноза, что позволило получить вполне приемлемые результаты. Заключение Для решения задачи были рассмотрены нейросети, их принцип работы, способы конфигурации. После первичной обработки полученных данных были проведены необходимые мероприятия для улучшения обучаемости и сходимости. В итоге разница между показаниями нейронной сети и тестируемой выборкой составила 3 единицы. Таким образом, сконфигурированная сеть позволяет подойти формализовано к оценке мышц ног, не задействуя длительные упражнения, например многоминутный бег. Все это позволяет достаточно быстро оценить состояние мышц человека и принять соответствующие меры.

Список литературы Использование методов искусственного интеллекта для оценки состояния мышц ног при выполнении приседаний

- Ясницкий Л.Н. Введение в искусственный интеллект: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: Издательский центр "Академия", 2005. 176с.

- Зациорский В.М., Аруин А.С., Селуянов В.Н. Биомеханика двигательного аппарата человека. М.: Физкультура и спорт, 1981.

- Синельников Р.Д., Синельников Я.Р. Атлас анатомии человека: учеб. пособие. М.: Медицина, 1996.

- Kinect v2. URL: https://msdn.microsoft. com/en-us/library/dn799271.aspx (дата обращения: 11.10.2016).