Использование микробиологического препарата Эмбико ® и чистых культур молочнокислых бактерий для подавления бактериальных болезней земляники

Автор: Теплицкая Л.М., Ржевская В.С.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 5 (50), 2014 года.

Бесплатный доступ

Разработана система последовательных приемов по подбору в короткие сроки эффективных микробиологических средств защиты растений от фитопатогенных микроорганизмов. Из растений земляники садовой выделены и идентифицированы два штамма микроорганизма - Xanthomonas campestris и Xanthomonas arborikola, обладающие фитопатогенными свойствами. На примере микробиологического препарата Эмбико ® показана эффективность предлагаемого подхода к подбору эффективных микробиологических средств защиты растений.

Фитопатогенные микроорганизмы, культура in vitro, антагонистическая активность, микробиологический препарат эмбико ®

Короткий адрес: https://sciup.org/142142960

IDR: 142142960 | УДК: 632.937.1.05

Текст научной статьи Использование микробиологического препарата Эмбико ® и чистых культур молочнокислых бактерий для подавления бактериальных болезней земляники

Применение химических средств защиты растений имеет существенные недостатки, поскольку большинство синтетических препаратов накапливается в растениях, делая их неприемлемыми для использования, и в почве, нарушая стабильность экосистем [1, 8]. Есть также ряд заболеваний, при которых химические препараты малоэффективны [8]. Единственно правильным направлением в борьбе с бактериальными инфекциями является использование биопрепаратов, обеспечивающих обеззараживание почвы, растений и посадочного материала [1, 10, 11]. К тому же биологические средства защиты растений обладают специфичностью действия и не проявляют мутагенную активность, приводящую к появлению резистентных штаммов фитопатогенных микроорганизмов. В целом микробные препараты снижают химическую нагрузку на агроценоз, способствуя восстановлению нормальной структуры микробиоценоза почвы. Микроорганизмы-антагонисты, заселяя ризосферу растений, дают длительный положительный эффект, подавляя развитие фитопатогенов.

Перспективным направлением современной агробиотехнологии является использование биологических средств защиты растений на основе микроорганизмов и их метаболитов, которые проявляют фитозащитные и ростостимулирующие свойства, а также повышают устойчивость растений к вредителям, заболеваниям и стрессовым факторам [2]. В литературе встречаются данные о подавлении фитопатогеннов микромицетами, бациллами различных таксономических групп [3], азотофиксирующими бактериями [2] и микробными препаратами, созданными на их основе.

Выраженные антагонистические свойства молочнокислых бактерий позволяют использовать их для угнетения роста и развития кишечных условно-патогенных микроорганизмов, вследствие чего молочнокислые бактерии являются главной составляющей многих микробных препаратов, используемых для профилактики и борьбы с кишечными инфекциями [4]. Роль молочнокислых бактерий в подавлении микроорганизмов, вызывающих заболевания у растений, недооценена и мало изучена, поэтому исследования, направленные на создание эффективных микробных препаратов на основе молочнокислых бактерий для борьбы с фитопатогенами, несомненно, актуальны.

Эффективность применяемых биологических средств защиты растений во многом зависит от их активности по отношению к конкретному возбудителю. При диагностике заболеваний сельскохозяйственных культур не всегда можно быстро и точно идентифицировать возбудителя по внешним симптомам, что, в свою очередь, не позволяет правильно подобрать средство защиты растений. В этих случаях выбор эффективного микробиологического препарата для подавления данных возбудителей заболеваний возможен только с помощью ряда последовательных биотехнологических приемов.

Цель работы разработка системы последовательных приемов по подбору эффективных микробиологических препаратов защиты растений.

Объекты и методы исследований

Материалом исследования служили растения земляники ( Fragaria ananassa ) сорта Клери, пораженные бактериальной инфекцией.

В качестве биологического средства для борьбы с заболеванием использовали микробиологический препарат Эмбико ® и отдельные штаммы молочнокислых бактерий, входящих в его состав. Данный препарат представляет собой жидкую культуру, включающую микроорганизмы и их метаболиты. Эмбико ® - это консорциум следующих физиологических групп микроорганизмов: фототрофные аноксигенные пурпурные несерные бактерии, молочнокислые гомоферментативные стрептобактерии и стрептококки, дрожжи из рода Saccharomyces. Микроорганизмы, входящие в состав Эмбико ® , имеют высокую естественную предрасположенность к росту и размножению в почве, ризосфере, ризоплане и эпифитной сфере растений, стимулируют рост и развитие растений, оказывают антистрессовый эффект [7]. Антагонистическая активность микробиологического препарата обусловлена метаболитами молочнокислых бактерий – антибиотическими веществами, органическими кислотами, спиртами.

Для выделения фитопатогенных микроорганизмов листья клубники очищали от внешних источников инфекции в растворе хозяйственного мыла в течение 2-5 мин, затем тщательно промывали водой, высушивали. Стерильным скальпелем вырезали участок поврежденной ткани и помещали его в каплю физиологического раствора. Листья измельчали с помощью стеклянной палочки и оставляли на 10 мин. Суспензию высевали на твердые неселективные питательные среды NA и Кинг В [5]. Определяли микроорганизмы по стандартным методам, используя определитель бактерий Берги [6].

Выделенные штаммы микроорганизмов исследовали на наличие факторов патогенности: определяли способность мацерировать растительную ткань в культуре in vitro и вызывать ее некроз (реакция гиперчувствительности) [5]. Наличие или отсутствие мацерации определяли визуально и при прикосновении к дискам бактериологической петлей на 3-и сут. Для проведения реакции гиперчувствительности исследуемые бактериальные штаммы вводили с помощью стерильного шприца в поврежденный локально лист растений либо наносили пробы исследуемых фитопатогенов на многочисленные порезы, произведенные стерильным скальпелем. В качестве контроля использовали обработку стерильным физиологическим раствором.

Антагонистическую активность молочнокислых бактерий и микробиологического препарата Эмбико® изучали методом агаровых блоков, глубинным способом. 1 мл каждого штамма молочнокислых бактерий и препарата Эмбико® вносили в стерильную чашку Петри и смешивали с нагретой и вновь охлажденной до 45 °С средой МRS [5], тщательно размеши- вали и инкубировали при 37 ºС 24 ч. Суточные культуры фитопатогенных микроорганизмов вносили в чашки Петри смешивали с нагретой и вновь охлажденной до 45°С питательной средой Кинг В, тщательно размешивали. После застывания среды вырезали 4-6 лунок, в которые вставляли блоки МRS с глубинно выращенными молочнокислыми бактериями и Эм-бико®, вырезанные тем же пробочным сверлом. После внесения блоков в лунки чашки Петри выдерживали 5 ч при 5 °С для диффузии метаболитов микроорганизмов Эмбико® в агаровую пластинку. Затем чашки Петри инкубировали при температуре 22 °С 18-24 ч. На следующие сутки измеряли диаметр зоны задержки роста фитопатогенных микроорганизмов.

Эксперименты проводили в 3 биологических повторностях. Достоверность различий между вариантами оценивали по t-критерию Стьюдента.

Результаты и их обсуждение

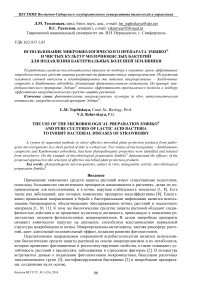

Многообразие проявления патологических изменений растений, вызванное фитопато-генными микроорганизмами, привело к тому, что для точного определения болезни, кроме внешнего осмотра пораженного растения, необходимы дополнительные лабораторные исследования с целью точной идентификации возбудителя. Ситуация усложняется еще тем, что бактериозы могут быть вызваны не только отдельными инфекционными агентами, но и совместно несколькими возбудителями, поэтому для лабораторной диагностики используют методы культуры in vitro, которые заключаются в выделении возбудителя болезни в чистую культуру, изучении его культурально-морфологических, физиолого-биохимических признаков, проверке на наличие факторов патогенности. Проводимые одновременно биологические исследования включают искусственное заражение растений возбудителем с последующим сравнительным изучением симптомов поражения на растении-хозяине и растении-тесте, изучение факторов, которые способствуют или сдерживают развитие болезни. Повторное заражение растений выделенным возбудителем заболевания позволяет сравнить симптомы и убедиться в правильности выделенного источника заболевания. Идентификация микроорганизма, обладающего патогенными свойствами, позволяет подобрать эффективное средство защиты растений (рис. 1).

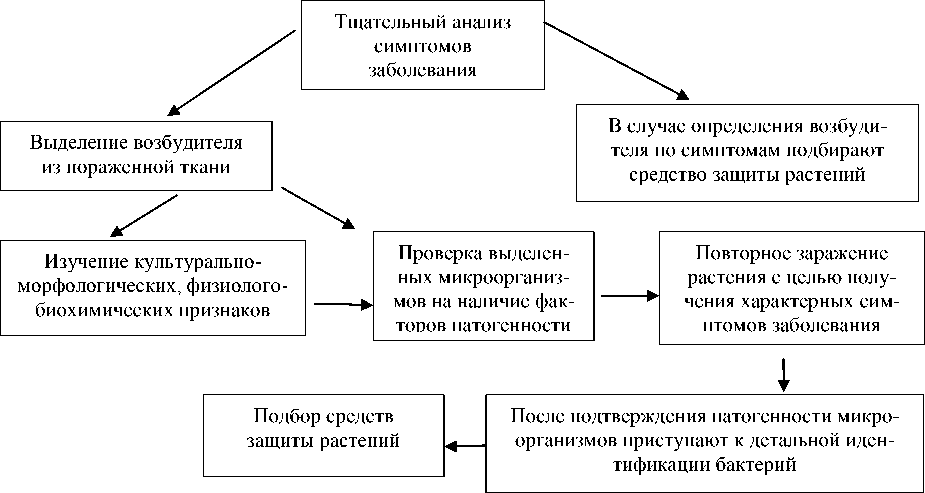

В приведенной схеме описана традиционная система последовательных действий, занимающая много времени, что в случае массового инфицирования растений может привести к гибели всей популяции. Предлагаемая система последовательных приемов с использованием данных антагонистической активности микробиологического препарата по отношению к возбудителю заболевания позволяет в короткие сроки и эффективно произвести подбор средства защиты растений (рис. 2).

Согласно предлагаемому подходу после выделения микроорганизмов и определения факторов патогенности одновременно проводят тест на гиперчувствительность и на антагонистическую активность различных микробиологических препаратов. Идентификация фито-патогенных микроорганизмов для подбора микробиологического средства защиты растений не обязательна. Это позволяет сократить сроки исследования, так как подбор средств защиты растений основан не на идентификации микроорганизма, а на определении зон подавления фитопатогена микробиологическими препаратами.

Такой подход позволяет сократить сроки исследований и подобрать микробиологический препарат (а не химическое средство!), эффективность которого по отношению к выделенным фитопатогенным микроорганизмам подтверждена лабораторными исследованиями. Таким образом, перед внесением микробиологического препарата в популяцию пораженных растений уже заранее определена его эффективность.

Эффективность предлагаемого подхода показана на примере микробиологического препарата Эмбико® и земляники садовой. Земляника имела поражения на листьях в виде некрозов, характерных для бактериозов. Выявления симптомов бактериоза путем внешнего осмотра оказалось недостаточно для установления возбудителя заболевания, поэтому была применена дополнительная лабораторная диагностика с использованием методов культуры in vitro.

Рис. 1. Традиционный подход к подбору средств защиты растений

Выделение возбудителя из пораженной ткани

Проверка выделенных микроорганизмов на наличие факторов патогенности

Повторное заражение растения с целью получения характерных симптомов заболевания

Подбор микробиологических препаратов методом изучения антагонистической активности по отношению к выделенным фитопатогенам

Рис. 2. Разработанный подход к быстрому подбору микробиологических средств защиты растений

В процессе исследований из пораженной ткани было выделено 2 штамма микроорганизмов: Xanthomonas campestris и Xanthomonas arborikola . X. campestris образует круглые гладкие однородные с выпуклым профилем колонии желтого цвета, тягучей консистенции. При микроскопировании были выявлены бактерии шаровидной формы. X. arborikola имел круглые гладкие однородные с выпуклым профилем нетягучие колонии грязно-белого цвета. При микроскопировани препаратов обнаружены короткие палочки.

Изучение способности выделенных микроорганизмов мацерировать растительную ткань (проводили на клубнях картофеля) показало, что X. campestris вызывал мацерацию тканей на 2-е сут, а штамм X. arborikola – на 3-е сут после нанесения. Диски из листьев, обработанные двумя штаммами выделенных микроорганизмов одновременно, были мацерированы на 2-е сут. Проведение реакции гиперчувствительности показало почернение участка листовой пластинки на месте введения бактериальной суспензии в течение 3-х сут после инокуляции. При введении фитопатогенов через многочисленные порезы растение погибало на 3–5-е сут.

Результаты изучения антагонистической активности молочнокислых бактерий и микробиологического препарата Эмбико ® по отношению к выделенным фитопатогенам представлены в таблице. Штамм L. сasei образовывал зоны подавления роста X. сampestris и

X. аrborikola по отдельности 26,6±1,0 и 26,6±1,1 мм соответственно, при совместном культивировании штаммов зона подавления роста снизилась до 24,6±1,1 мм. Аналогичные результаты наблюдались при исследовании антагонистической активности штаммов L. plantarum и L. lactis, а также микробиологического препарата Эмбико®. Таким образом, антагонистическая активность как отдельных штаммов молочнокислых бактерий, так и микробиологического препарата выше к фитопатогенному микроорганизму в отдельности, а не при совместном действии нескольких штаммов.

При сравнении антагонистической активности штаммов молочнокислых бактерий в виде монокультур и их консорциума в виде микробиологического препарата было выявлено, что зоны подавления монокультур составили 24,6-29,6 мм, а препарата 32,8-35,3 мм. Антагонистическая активность молочнокислых бактерий в виде консорциума бактерий превышает таковую у монокультур, так как в препарате молочнокислые бактерии проявляют синергизм. Таким образом, в результате проведенных исследований было установлено, что микробиологический препарат Эмбико ® обладает высокой антагонистической активностью по отношению к выделенным возбудителям заболевания у земляники.

Таблица

Антагонистическая активность монокультур молочнокислых бактерий и микробиологического препарата Эмбико® по отношению к Xanthomonas campestris и Xanthomonas arborikola

|

Штаммы фитопатогенов |

Штаммы молочнокислых бактерий и микробиологический препарат |

Диаметр зоны задержки роста, мм |

|

Xanthomonas campestris |

L. сasei |

26,6±1,0 |

|

L. plantarum |

27,3±1,2 |

|

|

L. lactis |

28,6±0,9 |

|

|

препарат Эмбико ® |

34,8±1,2 |

|

|

Xanthomonas arborikola |

L. сasei |

26,6±1,1 |

|

L. plantarum |

26,9±1,3 |

|

|

L. lactis |

29,6±1,2 |

|

|

препарат Эмбико ® |

35,3±1,0 |

|

|

Xanthomonas campestris + Xanthomonas arborikola |

L. сasei |

24,6±1,1 |

|

L. plantarum |

25,3±1,0 |

|

|

L. lactis |

27,6±0,9 |

|

|

препарат Эмбико ® |

32,8±1,2 |

В настоящее время микробиологические препараты разрабатывают на основе разных групп микроорганизмов и с различным количеством штаммов, входящим в их состав. Наиболее перспективными являются многокомпонентные препараты в сравнении с монокультурными, так как микроорганизмы, входящие в состав препарата, обладают различной антагонистической активностью по отношению к различным фитопатогенам, а также проявляют синергизм. Подбор микробиологических препаратов по предлагаемой схеме позволяет в короткие сроки подобрать эффективное средство для борьбы с фитопатогенными микроорганизмами, вызвавшими заболевание в каждом конкретном случае.