Использование мультимедийных компонентов в аудиторной работе преподавателей вуза

Автор: Никашин Александр Иванович

Журнал: Advanced Engineering Research (Rostov-on-Don) @vestnik-donstu

Рубрика: Гуманитарные науки

Статья в выпуске: 2 (53) т.11, 2011 года.

Бесплатный доступ

Представлено современное состояние мультимедийных средств, а также уровень их использования в аудиторной работе преподавателей вуза.

Наглядные средства обучения, компьютерная компетентность, мультимедийная презентация, архитектура учебного продукта, композиция и стилистика слайда

Короткий адрес: https://sciup.org/14249540

IDR: 14249540 | УДК: 378.147

Текст научной статьи Использование мультимедийных компонентов в аудиторной работе преподавателей вуза

Введение . Современные средства коммуникаций, программные и технические средства активизируют учебный процесс, оказывают существенное влияние на формирование новых педагогических технологий. Технические средства в учебном процессе решают задачи визуализации информации на экране, мониторе, осуществляют обмен данных между индивидуальными пользователями, удаленными аудиториями. Непосредственно в аудиторной работе технические средства повышают уровень наглядности методических средств посредством сканирования, копирования, проецирования и распечатки информации на качественных носителях (бумаге, пленке и др.). Кроме формата 2D появилась возможность сканирования и печати в формате 3D с созданием реалистичных высокоточных объемных моделей.

Оснащение современным оборудованием учебных аудиторий, конференц-залов, ситуационных центров расширяет возможности образовательных систем. С помощью системы управления презентациями и трансляциями преподаватель выводит видеоизображения и слайды презентаций на одном экране одновременно, адаптирует помещение для проведения конференций, семинаров и лекций. Поливалентное многофункциональное интерактивное помещение (комплекс) увеличивает информационную насыщенность, помогает решать задачи организации нестандартных форм обучения, проводить аудиовизуальные брейн-ринги, деловые игры, различного вида «мозговые штурмы» и пр.

Учебные помещения могут оснащаться мультимедийным проектором и экраном, интерактивной доской с акустической системой, интерактивным планшетом, документ-камерой, ноутбуками, лингафонным комплексом, системой тестирования и опроса, рельсовой системой для размещения плакатов, флип-чартов и маркерных экранов. Многофункциональные комплексы дополнительно оснащаются системой видеоконференцсвязи, автоматизированным рабочим местом с жидкокристаллическим монитором, мобильным беспроводным проектором, системой интегрированного управления, системой протоколирования, архивирования и каталогизации учебных занятий.

Перечисленные возможности позволяют вывести на принципиально новый уровень процесс подготовки и использования наглядных средств в учебном процессе. Наглядные средства необходимы для создания образных представлений, формирования понятий, понимания отвлеченных связей и зависимостей. Это одно из важнейших положений дидактики. Но эта возможность не в полной мере реализуется в российских вузах [1 – 4]. Среди причин можно назвать высокие цены программных пакетов и технических средств, высокие темпы их обновления. Это заставляет адаптировать или принципиально перерабатывать методическое обеспечение каждые два-три года.

Создаваемые преподавателями электронные продукты (мультимедийные презентации, электронные учебники) зачастую уступают по качеству в композиции и стилистике фирменному продукту, разработанному в специально адаптированной для этого программной среде [2]. В свою очередь, разработки преподавателей больше адаптированы для читаемого ими курса лекций. Но в общем количестве учебных дисциплин доля с электронным методическим обеспечением (совокупным фирменным и самодельным) пока еще относительно мала.

Известно, что основой образовательного процесса в вузе является лекция. Оснащенная современным проектором она может превратиться в мультимедийный курс лекций-презентаций 218

с повышенным уровнем наглядности. Но как показывает практика, не все презентации представляют собой наглядные средства – в них часто доминирует только текст. Зачастую преподаватель просто озвучивает текст с экрана, в то время как студенты переписывают текст, практически не слушая преподавателя.

Современное состояние мультимедийных средств . Для того чтобы определить уровень компетентности преподавателей в обращении с техническими средствами и компьютерными программами при разработке и использовании электронных учебных продуктов с элементами наглядности, были выбраны все дисциплины специальности «Профессиональное обучение» (ДГТУ). Полученные данные сводились в таблицы, имеющие единую форму по каждому курсу (табл.1).

Таблица 1

Использование мультимедийных средств на первом курсе

|

Дисциплина |

Тип занятия |

Средство наглядности |

||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

||

|

Иностранный язык |

Л |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||

|

Философия |

Л |

+ |

||||||||

|

Пр |

+ |

|||||||||

|

Математика |

Л |

+ |

+ |

|||||||

|

Пр |

+ |

+ |

||||||||

|

Информатика |

Л |

+ |

||||||||

|

Лр |

+ |

|||||||||

|

Химия |

Л |

+ |

||||||||

|

Введение в специальность |

Л |

+ |

||||||||

|

Пр |

+ |

|||||||||

|

УП практика свар. |

Пр |

+ |

+ |

+ |

||||||

|

Инженерная графика |

Л |

+ |

+ |

+ |

||||||

|

Пр |

+ |

|||||||||

|

Теоретическая механика |

Л |

+ |

||||||||

|

Пр |

+ |

|||||||||

|

Физика |

Л |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||

|

Лр |

+ |

+ |

+ |

|||||||

Примечание. Л – лекция; Пр – практическое занятие; Лр – лабораторная работа; средства наглядности: 1 – предметы; 2 – графика (в т.ч. формулы) на доске меловой или маркерной; 3 – плакаты; 4 – фотографии; 5 – распечатки; 6 – диапозитивы и/или слайды (на пленке); 7 – презентации; 8 – видео; 9 – графика; презентации и видео на мониторе

Анализ данных показал, что в цикле общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин лекции проходят практически без наглядных средств (даже без доски). Для всех остальных циклов доска с мелом является основным средством отражения наглядных объектов. Заметно выше презентационная активность общепрофессиональных, а также общих математических и естественнонаучных дисциплин. Но частота использования презентаций на лекциях разная: от постоянной на каждой лекции, до единичного случая.

Для более подробного рассмотрения состояния мультимедийных презентаций, созданных преподавателями, было использовано 139 презентаций, содержащих в целом 1122 слайда, разработанных в период 2004-2009 гг. преподавателями ведущих вузов Архангельска, Москвы, Ростов-на-Дону, С-Петербурга и Ставрополя. Эти презентации предназначались для лекционной работы со студентами и слушателями курсов повышения квалификации, в том числе 698 слайдов – для лекций и 170 – к докладам и выступлениям.

В структуре презентаций выделялись рекомендованные к выстраиванию педагогической «архитектуры» следующие слайды: титул, содержание, ключевые вопросы, разделы и подразделы, а также слайды по теме, заключению, выводам и «последний» слайд.

В анализируемых презентациях было установлено, что слайды по теме в 86,1% случаев следуют сразу после первого титульного слайда. Список основных разделов встречается только у

-

2,6% презентаций. Развернутое содержание выделено у 5,3% презентаций. Остальные типы слайдов встречаются только в 13,9% презентаций. Крайне редко встречаются слайды с выводами, заключением и списком литературы. Отсутствуют слайды заголовков подраздела, основные слайды одного подраздела стилистически не отличаются от слайдов другого подраздела.

Приведенные данные говорят о том, что преподаватели мало внимания уделяют модульному принципу построения презентаций, не прорабатывают их педагогическую архитектуру. В композиции слайдов преобладают объекты, обусловливающие увеличение речевых комментариев преподавателя.

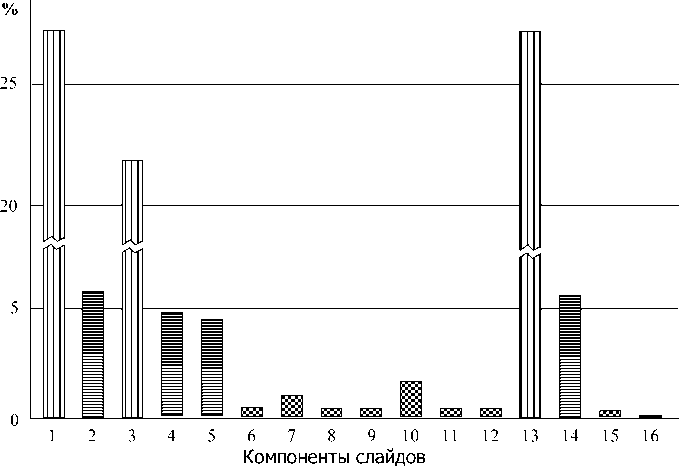

При анализе композиции слайдов по теме выделялись типовые компоненты, содержащие композиционные признаки (заголовок, подзаголовок, списки и т.п.), мультимедийные составляющие (текст, таблицы, графики, анимация, видео, аудиосопровождение) с различным наполнением. Всего было выделено 16 типовых компонентов и их сочетаний. Процентное соотношение компонентов типовых объектов относительно общего количества слайдов по теме приведено на рисунке.

Процентное соотношение типовых объектов на слайдах:

1 – заголовок; 2 – подзаголовок; 3 – монотекст; 4 – списки, колонки; 5 – таблицы; 6 – модели;

7 – компоненты систем; 8 – иерархии системные; 9 – алгоритмы; 10 – графики; 11 – диаграммы;

12 – номограммы; 13 – рисунки; 14 – фотографии; 15 – анимации; 16 – видео

Анализ рисунка показывает, что объекты слайда, несущие информацию, по частоте обращения к ним преподавателей можно условно разделить на три группы. К первой группе относятся объекты с высоким уровнем использования в композиции – 10-30%, ко второй – достаточный уровень использования – 4-10%, к третьей – низкий уровень – менее 3%.

В первой группе объектов для передачи дидактических целей учебного продукта разработчики используют в основном заголовки (1), монотекст (3) и рисунки (13). Рисунки в этой группе, как правило, не нарисованы разработчиком, а заимствованы из бумажных или электронных изданий.

Ко второй группе объектов отнесены подзаголовок (2), списки, колонки (4), таблицы (5) и фотографии (14). Фотографии имеют малый процент использования потому, что, во-первых, не все разработчики учебных продуктов имеют в своем распоряжении качественные фотографии, во-вторых, не умеют фотографировать или не имеют фотоархива для выбора наиболее уместной фотографии по сюжету слайда, в-третьих, нет достаточного опыта в обработке растровых изображений в графических редакторах.

Недостаточное использование подзаголовков (2) свидетельствует о том, что разработчики избегают модульный принцип в построении учебного продукта, а слабое использование списков, колонок и таблиц – о недостаточном умении структурировать и форматировать такого рода электронные объекты.

Средства наглядности третьей группы (объекты 6-12, 14, 15) имеют два отличительных признака. Первый признак (объекты 6-12) показывает, что преподаватели не используют системные подходы (функции анализа и синтеза) для интерпретации информации путем ее свертывания при разработке композиции презентации. К приемам свертывания относятся:

-

- выделение существенных компонентных признаков систем;

-

- построение моделей систем с иерархическими зависимостями и функциональными связями (пространственные категории);

-

- построение алгоритмических зависимостей (временные категории);

-

- выявление зависимостей в системе значений в матрицах и базах данных;

-

- перевод этих зависимостей в графические образы на графиках, диаграммах, номограммах.

Второй признак (объекты 15, 16) показывает небольшое количество анимационных и видеообъектов, что связано с высокой трудоемкостью в подготовке и обработке этих объектов. Анимационные объекты – это сложные многоэлементные векторные объекты. Даже простые в изображении объекты типа графиков, диаграмм, номограмм попали в третью, редко используемую группу объектов. В то же время отсутствие анимации и видеообъектов в анализируемой подборке презентаций не означает, что данный вид визуализации не используется вообще, просто его пока очень мало в учебных продуктах. Заголовок слайда задает тему, от которой выстраивается сюжет слайда, а, следовательно, определяется объектное наполнение и методика их подачи в зависимости от выбранного типа объекта. Однако в исследуемых презентациях заголовок встречается только на 83% слайдов.

Замечены ошибки в проектировании и размещении текстовых, табличных растровых и векторных объектов на поле слайдов. Например, относительно общего количества мелкий текст встречается на 21% слайдов. Мелкий текст – ошибка, вызванная неумением разделить тему на две подтемы и разместить объекты на двух слайдах, или выполнить другую композицию объектов, или свернуть часть текста в графический образ. Но для этого необходимо использовать приемы свертывания с выделением существенных признаков как в тексте, так и в графическом объекте, умение работать с графическим интерфейсом.

Иностранный текст на сканированных картинках не комментируется на 20% слайдов. Это показывает неумение работать с графическим интерфейсом типа Ластик или использовать функции копирование/вставка, например, в простом графическом редакторе Paint.

Встречается некорректное исполнение аксонометрических проекций и перспектив (5%), а также грязь (серый фон, точки, отпечатки пальцев) на фоне сканированных рисунков (2%). Некоторые объекты размещаются за пределами окна программы и не участвуют в раскрытии темы слайда. Встречается текст, выступающий за пределы табличных ячеек, ступенчатые колонки. Отмечены слайды с неряшливо сканированными аппликациями, составленными из фрагментов ксерокса разных по масштабу рисунков и графической технике исполнения. В другом случае аппликации были составлены из фрагментов ксерокса распечатанных рисунков, выполненных из автофигур.

В целом для всех дефектов характерен один общий признак: отсутствие навыка вузовских разработчиков работать инструментами панели рисования MS Word и Power Point и незнание настроек инструментов при создании векторных объектов и таблиц. Уровень компьютерной компетентности разработчиков учебного продукта при создании растровых и векторных изображений прослеживается по предпочтениям при выборе приема создания графического объекта (табл.2).

Варианты происхождения растровых изображений, %

Таблица 2

|

Прием создания изображений |

Кол-во слайдов с приемом, % |

|

Функция Print screen с экрана монитора |

56 |

|

Изображения, сканированные из печатных источников и фотоснимков |

20 |

|

Фотографии (цифровые) |

14 |

|

Изображения, достаточно качественно выполненные в графических редакторах (Paint, Photoshop и пр.) |

7 |

|

Происхождение не определено. |

3 |

Как видно из табл.2, вузовские разработчики отдают предпочтение обыкновенному Print screen с экрана монитора любой другой технике получения растровых изображений, даже если эти изображения заимствованы из Интернета, на втором месте – простое сканирование, реже – цифровые фото. Только 25% векторных изображений создано непосредственно в программе Power Point.

Заключение . Полученные данные свидетельствуют о малоэффективном использовании средств наглядности и низкой компетентности преподавателей в области создания и использования мультимедийной обучающей среды.

Для улучшения создавшего положения необходимо разработать объектно-ориентированную комплексную технологию, в которой повышенное внимание уделить приемам выстраивания педагогической архитектуры, композиции, дизайна, стилистики слайдов и презентации в целом, приемам свертывания текста в графический образ, приемам работы с векторными и растровыми рисунками, диаграммами и др.

Список литературы Использование мультимедийных компонентов в аудиторной работе преподавателей вуза

- Беляков Е.В. Подготовка и использование презентаций в учебном процессе [Элетрон. ресурс]. -Режим доступа: http://belyk5.narod.ru/Present.htm.

- Де Фрейтас С. Разработка содержания электронных учебных продуктов для людей старше 16 лет: синтез литературы. (De Freitas S. Post-16 e-learning content production: a synthesis of the literature//British Journal of Education Technology. -2007. -March. -Vol. 38, № 2. -P. 348-364.

- Образцов П.И. Дидактика высшей военной школы: учеб. пособие/П.И. Образцов, В.М. Косухин. -Орел: Академия спецсвязи России, 2004.

- Семенова Н.Г. Мультимедийные курсы лекций в инженерно-техническом образовании/Н.Г. Семенова//Информатика и образование. -2007. -№ 7. -С. 115-117.