Использование некоторых соматометрических показателей при спортивном отборе в настольном теннисе

Автор: Алексанянц Г.Д., Гричанова Т.Г., Дмитренко Л.А., Сабирова Л.Н.

Журнал: Физическая культура, спорт - наука и практика @fizicheskaya-kultura-sport

Рубрика: Физиология и спортивная медицина

Статья в выпуске: 2, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследования соматометрических показателей юных спортсменов, занимающихся настольным теннисом в учебно-тренировочных группах трех спортивных школ Краснодарского края. Статистическая обработка полученных показателей позволила установить их достоверную взаимосвязь с уровнем технической подготовленности, что указывает на существенное влияние особенностей телосложения на способность к овладению техникой настольного тенниса. Сравнительный анализ уровня технической подготовленности между группами юных теннисистов, относящихся к разным типам телосложения, пропорций и вариантов биологического развития, показал, что лица, относящиеся к микросомному типу телосложения и микромембральному типу пропорций, уступают в темпах освоения техники игры в настольный теннис юным спортсменам с мезо- и макросомными (мембральными) типами пропорций, особенно эта тенденция выражена у девочек.

Спортивный отбор, соматические типы, пропорционный уровень варьирования, варианты биологического развития, настольный теннис

Короткий адрес: https://sciup.org/14263759

IDR: 14263759 | УДК: 796.386

Текст научной статьи Использование некоторых соматометрических показателей при спортивном отборе в настольном теннисе

В настоящее время для достижения высоких результатов в современном спорте атлету необходимо обладать уникальным сочетанием морфологических, функциональных, психических и других признаков, характерных для избранного вида.

Научно обоснованные методы отбора детей в детско-юношеские спортивные школы, а также про- гнозирование их будущих результатов становятся важными этапами современной системы подготовки спортсменов [2, 3].

В научной литературе проблеме отбора в спорте уделяется большое внимание [1, 4]. Вместе с тем целый ряд вопросов так и остается открытым, что не позволяет в полной мере реализовать потенциальные возможности генетически детерминированных признаков спортсменов в процессе их подготовки.

Известно, какое значительное влияние оказывают соматические типы телосложения на способности к овладению спортивным мастерством в командных видах спорта [3, 4]. Однако существующая методика отбора в настольном теннисе в этом плане, главным образом, основана на личном опыте тренеров и не подкреплена научными исследованиями.

Для создания эффективной системы отбора в настольном теннисе необходим комплексный подход, который учитывает морфофункциональные и другие особенности и позволяет выделить спортсмена, способного достичь высокого уровня мастерства [5, 6, 8]. Однако в доступной литературе данный вопрос освещен фрагментарно и не систематизирован.

Целью настоящего исследования явилось определение возможности использования некоторых сома-тометрических показателей при спортивном отборе в настольном теннисе.

Исследование проводилось на базе спортивных школ Краснодарского края: СДЮСШОР настольного тенниса Краснодарского края (директор – заслуженный тренер России И. В. Подносов), ДЮСШ «Юность» г. Славянска-на-Кубани (директор В. С. Боровик), ДЮСШ ст. Крыловской (директор А. В. Крикус).

Обследованы 73 юных спортсмена 11-12 лет (41 мальчик и 32 девочки), имеющие спортивную квалификацию 1-2 разряд и занимающиеся настольным теннисом в учебно-тренировочных группах на этапе углубленной специализации.

Для определения соматических типов и пропор-ционного уровня варьирования применялась метрическая схема тестирования детей и подростков, предложенная Р. Н. Дороховым и В. Г. Петрухиным [6], изучение вариантов биологического развития человека осуществлялось по методике, разработанной Р. Н. Дороховым [5]. Оценка технической подготовленности юных спортсменов проводилась на основе общепринятых контрольных упражнений [8] (выполнение накатов справа и слева, «треугольника» накатами). Для статистической обработки полученных данных использовался пакет стандартных программ «Statistika – 6.0» с расчетом t-критерия Стьюдента и проведением корреляционного анализа.

Результаты проведенных исследований в группе мальчиков, занимающихся на этапе углубленной специализации, выявили, что 20% юных теннисистов относятся к микросомному (МиС) типу телосложения, 55% – к мезосомному (МеС) и 25% – к макросомному (МаС). В группе девочек установлено следующее соотношение типов телосложения: 19% юных теннисисток относятся к МиС, 62% – к МеС и 19% – к МаС типу телосложения. Т. е., полученные данные свидетельствуют о преобладании в обеих группах юных спортсменов МеС типа телосложения независимо от пола.

Проведенный корреляционный анализ выявил достоверную взаимосвязь результатов выполнения контрольных упражнений «накат справа и слева» с типом телосложения (r=0,656 и r=-0,843) только у юных теннисисток, относящихся к МиС.

В группе мальчиков достоверная корреляционная взаимосвязь обнаружена у юных теннисистов МиС типа телосложения с результатами выполнения упражнения «треугольник» (r=-0,522), а у лиц МеС типа телосложения – с результатами выполнения упражнения «накат слева» (r=0,682).

Достоверной взаимосвязи типа телосложения с показателями технической подготовленности юных спортсменов МаС типа телосложения не выявлено.

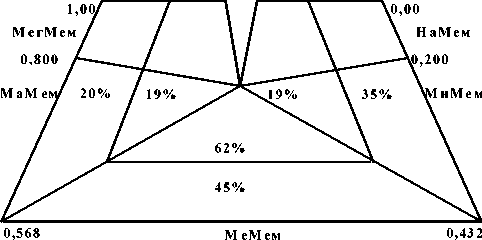

При оценке пропорционных особенностей девочек, обучающихся на этапе углубленной специализации, было установлено, что 62% имеют мезомембральный (МеМем) тип пропорций, 19% – микромембральный (МиМем) и 19% – макромембральный тип (МаМем) (рис.). В группе мальчиков 45% относится к МеМем типу пропорций, 35% – к МиМем, 20% – к МаМем.

Таким образом, у юных спортсменов, занимающихся настольным теннисом, независимо от пола преобладает МеМем тип пропорций.

Проведенный корреляционный анализ показал, что в группе юных теннисисток, относящихся к Ма-Мем типу пропорций, прослеживается достоверная взаимосвязь пропорций тела со всеми контрольными упражнениями: накат слева, накат справа и «треугольник» (соответственно r=-0,994, r=-0,869, r=-0,935). Также достоверная взаимосвязь типа пропорций тела с результатами выполнения упражнений «накат справа» (r=-0,797) и «треугольник» (r=0,593) обнаружена у юных теннисисток, относящихся к МиМем типу пропорций.

Мальчики Девочки Девочки Мальчики

Рис. Распределение юных теннисистов, обучающихся на этапе углубленной специализации, по пропорционному уровню варьирования

В группе мальчиков достоверная взаимосвязь типа пропорций с показателями технической подготовленности выявлена только у юных теннисистов с МаМем типом пропорций в упражнениях «накат справа» и «треугольник» (r=-0,528, r=-0,612).

В процессе исследования изучался еще один важный аспект, а именно: влияние разных вариантов биологического развития юных спортсменов на уровень владения техникой настольного тенниса.

Так, согласно полученным данным, в группе девочек 69% имеют нормальный вариант развития, 25% – растянутый и 6% – укороченный. У мальчиков это соотношение несколько отличается: 40% юных теннисистов имеют нормальный вариант развития, 35% – растянутый и 25% укороченный.

Корреляционный анализ выявил тесную взаимосвязь с уровнем технической подготовленности у юных спортсменов обоего пола, имеющих укороченный и растянутый варианты развития: у первых с упражнениями накат справа (r=0,63-0,71) и «треугольник» (r=0,70-0,71), у вторых – накат слева (r=0,47-0,69) и «треугольник» (r=0,56-0,69). У юных спортсменов, имеющих нормальный вариант развития, достоверной взаимосвязи с показателями технической подготовленности не выявлено.

Проведенный корреляционный анализ показал, что соматометрические показатели юных теннисистов оказывают существенное влияние на способность к овладению техникой настольного тенниса. Однако для проведения эффективного отбора необходимо определить, каким именно сочетанием пропорци-онных признаков должен обладать перспективный спортсмен. Для решения этого вопроса был проведен сравнительный анализ уровня технической подготовленности между группами юных теннисистов, относящихся к разным типам телосложения, пропорций и вариантов биологического развития.

Сравнение показателей технической подготовленности в группе девочек, занимающихся на этапе углубленной специализации, выявило достоверное превосходство представительниц МаС типа телосложения (t=1,8-2,8; Р<0,05). В группе мальчиков существенного преобладания какого-либо типа телосложения не выявлено.

Сравнительный анализ показателей технической подготовленности у теннисистов, имеющих разные пропорции тела (табл. 1), выявил, что теннисисты, относящиеся к МеМем типу пропорций, достоверно превосходят мальчиков МиМем типа в упражнениях накат слева и «треугольник» (t=2,0, t=1,8).

Таблица 1

Сравнительный анализ показателей технической подготовленности у юных теннисистов с различным типом пропорций тела (группа мальчиков)

|

Параметры |

Микро-мембраль-ный |

Мезомем-браль-ный |

Макромем-бральный |

|

(n =8) |

(n =18) |

(n =15) |

|

|

1 |

2 |

3 |

|

|

Накат справа (кол-во раз) Хср. |

51,1±19,6 |

72,2±22,2 |

57±22 |

|

(1-2) |

(1-3) |

(2-3) |

|

|

t |

1,6 |

0,3 |

0,9 |

|

Р |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

|

Накат слева (кол-во раз) Хср. |

44,9±17,8 |

77,8±32 |

49,3±19,1 |

|

(1-2) |

(1-3) |

(2-3) |

|

|

t |

2 |

0,3 |

1,5 |

|

р |

<0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

|

«Треугольник» накатами (кол-во раз) Хср. |

50,3±16,8 |

75,4±26 |

51±31,9 |

|

(1-2) |

(1-3) |

(2-3) |

|

|

t |

1,8 |

0,04 |

1,4 |

|

Р |

<0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

В группе девочек выявлено существенное превосходство в уровне технической подготовленности представительниц, относящихся к МаМем типу пропорций (табл. 2). Результаты, показанные ими при выполнении контрольных упражнений, достоверно выше, чем у теннисисток с МеМем и МиМем типом пропорций (t=1,9-6; Р<0,05).

Также необходимо отметить преимущество девочек МеМем типа пропорций над представительницами Ми-Мем типа в упражнениях «накат справа» (t=3,1; Р<0,05) и «треугольник» (t=2,7; Р<0,05).

Таблица 2

Сравнительный анализ показателей технической подготовленности юных теннисистов с различным типом пропорций тела (группа девочек)

|

Параметры |

Микро-мембраль-ный |

Мезомем-браль-ный |

Макромем-бральный |

|

(n =6) |

(n =20) |

(n =6) |

|

|

1 |

2 |

3 |

|

|

Накат справа (кол-во раз) Хср. |

50±10,7 |

89,8±21,6 |

146±9,3 |

|

(1-2) |

(1-3) |

(2-3) |

|

|

T |

3,1 |

6 |

4,6 |

|

Р |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

|

Накат слева (кол-во раз) Хср. |

37±14 |

58,8±25,6 |

98,3±18,2 |

|

(1-2) |

(1-3) |

(2-3) |

|

|

T |

1,9 |

3,4 |

2,3 |

|

Р |

<0,05 |

0,05 |

<0,05 |

|

«Треугольник» накатами (кол-во раз) Хср. |

36,3±17,1 |

84,7±25,4 |

145±15,3 |

|

(1-2) |

(1-3) |

(2-3) |

|

|

T |

2,7 |

6 |

3,7 |

|

Р |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

Следовательно, ведущим соматометрическим признаком при отборе в настольном теннисе является отношение длины конечностей к длине тела.

Сравнение показателей технической подготовленности между группами юных спортсменов, имеющих разные варианты биологического развития, не выявило достоверного превосходства ни одной из них (t=0,13-1,36; Р>0,05).

Заключение. Таким образом, определение сомато-метрических показателей юных спортсменов, занимающихся настольным теннисом, показало, что на этапе углубленной специализации как у мальчиков, так и у девочек преобладают мезосомный тип телосложения (55 и 62% соответственно) и мезомембральный тип пропорций (45 и 62% соответственно).

Корреляционный анализ рассматриваемых сомато-метрических показателей с уровнем технической подготовленности выявил их высокую взаимосвязь, особенно выраженную у девочек. При этом сравнительный анализ показателей технической подготовленности юных теннисистов, обучающихся на этапе углубленной специализации, показал, что существенное превосходство в темпе освоения техники игры в настольный теннис имеют мальчики с мезомембральным и девочки с макромембральным типом пропорций (t=1,9-6; Р<0,05). Значительно уступают в уровне технической подготовленности юные теннисисты, относящиеся к микросомному типу телосложения и микромембраль-ному типу пропорций.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что на начальном этапе отбора в спортивные школы по настольному теннису целесообразно про- ведение соматотипирования с последующей оценкой пропорций тела, которое позволит тренеру прогнозировать возможности начинающих теннисистов к решению специфических для данного вида спорта двигательных задач.