Использование необыкновенной компоненты радиосигнала в задаче восстановления высотных профилей электронной концентрации по высотно-частотным характеристикам вертикального зондирования

Автор: Ларюнин О.А., Куркин В.И.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 20, 2012 года.

Бесплатный доступ

В работе предложен алгоритм восстановления высотных профилей электронной концентрации в нижней ионосфере, содержащей максимум в слое Е (или без него), по высотно-частотным характеристикам при вертикальном зондировании.

Короткий адрес: https://sciup.org/142103476

IDR: 142103476 | УДК: 550.338.2

Текст научной статьи Использование необыкновенной компоненты радиосигнала в задаче восстановления высотных профилей электронной концентрации по высотно-частотным характеристикам вертикального зондирования

В работе предлагается метод восстановления высотных профилей электронной концентрации в анизотропной ионосфере по данным вертикального зондирования (ВЗ). Входными данными являются наклонение магнитного поля и высотно-частотные характеристики (ВЧХ) для обыкновенной и необыкновенной волны (гирочастота вычисляется по разности критических частот необыкновенной и обыкновенной компонент). Выходные данные – высотный профиль электронной концентрации (или профиль плазменной частоты). Программа, реализующая данный алгоритм, была протестирована на большом числе модельных профилей, при этом восстановленные профили дают достаточно точное совпадение с исходными за исключением неизбежного для аппроксимационного метода расхождения в области «долины».

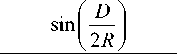

1971] в следующей последовательности: из зависимости h' ( f ) (для примера ВЧХ на рис. 1, б была смоделирована из профиля рис. 1, а с критической частотой F-слоя f 0F2=4.58 МГц и высотой максимума h mF2=206 км) делается переход к зависимости угла падения на слой от частоты при наклонном зондировании φ( f ) [Котович и др., 2006]:

ф( f ) = arctg

h '

Определение высот максимума E- и F-слоев

На первом этапе программа восстановления профиля рассчитывает высоты максимумов Е- и F-слоев. Для этой цели может служить известная эмпирическая формула вида

h m F2 =

M ( 3000 ) F2 + АМ

- 176,

которая известна, по крайней мере, в трех своих вариантах:

-

а) формула Шимазаки [Shimazaki, 1955], для которой Δ М =0;

-

б) формула Брэдли–Дадни [Bradley, Dudeney, 1973], где

0.18

АМ =

X E — 1.4

в) формула Дадни [Dudeney, 1974]

АМ =

0.253

.

XF - 1.215

E

f F2

Здесь XE = —— .

E f 0 E

Параметр M ( 3000 ) F2 = МПЧ ( 3000 )/ f0 F2 определяется из ВЧХ h' ( f ) методом Смита [Кияновский,

где D =3000 км – дальность трассы, R – радиус Земли.

Далее по закону секанса находится частота при наклонном зондировании (рис. 1, в ):

f нз ( f ) = "'. , (3)

cos ф( f )

где k =1 .116 – коэффициент сферичности Земли для D =3000 км.

Наконец, параметр МПЧ (3000) равен максимуму функции f HЗ ( f ) (рис. 1, в ).

Неточность определения параметра М (3000)F2 в данном случае может быть связана с тем, что метод Смита не учитывает магнитоионное расщепление, а производит пересчет ВЧХ вертикального зондирования в ВЧХ наклонного зондирования лишь в изотропном случае. Применение данного метода к обыкновенной компоненте ВЧХ не представляется корректным, как, например, показывает рис. 1, б : ВЧХ при ВЗ для обыкновенной компоненты (синтезированной для типичных значений гирочастоты f H =1.56 МГц и наклонения магнитного поля 19.5 ° ) существенно отличается от ВЧХ, рассчитанной в изотропном приближении (тонкая линия). Указанное различие приводит к тому, что применение метода Смита к обыкновенной компоненте ВЧХ дает

М (3000)F2=19.3 МГц (рис. 1, в ) и высоту максимума, рассчитанную, например, по формуле Шима-заки, h mF2=179.7 км с существенным отклонением от реальной высоты максимума профиля; тогда как для изотропного случая получаем М (3000)F2=17.8 МГц (рис. 1, в ) и соответственно h mF2=206.4 км с достаточно точным совпадением.

Рис. 1. Определение параметра МПЧ (3000) методом Смита.

Однако имеется возможность уточнения метода Смита для анизотропного случая. Для показателя преломления необыкновенной волны, согласно формуле Эпплтона–Хартри, имеем [Гинзбург, 1967]

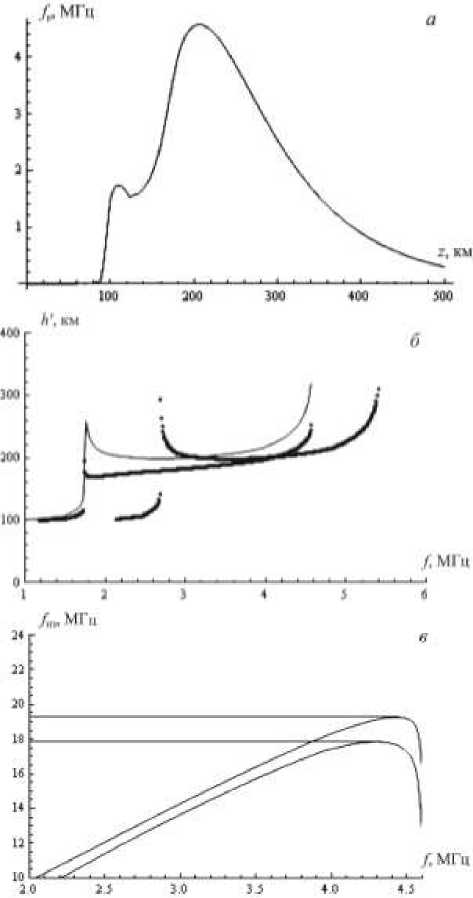

На рис. 2 показаны обе части неравенства (5) в зависимости от времени группового запаздывания т ; моделирование проведено для необыкновенной волны для профиля, показанного на рис. 1, а , рабочая частота f =4.24 МГц. Очевидно, условие (5) нарушается лишь в окрестности точки отражения, где и ( т )=1 и 9 - 90 ° .

Условие (5) позволяет упростить выражение (4) до вида n2х -1--u-----. (6)

1 - w cos 90

Критическая частота в этом приближении ff fх = и „ - fco + cos 9o, в соответствии с

1 1 - w cos 90 2

известным соотношением [Гинзбург, 1967] f f х ” f c0 + ^, так как сos90 в наших условиях близок к единице, например, для рассмотренного случая cos19.5°=0.94.

Проанализируем погрешность при расчете действующих и истинных высот отражения, к которой приводит нарушение условия (5) в точке отражения. В табл. 1 приведены полученные в результате моделирования действующие высоты, вычисленные по формуле (4) и по приближенной формуле (6), а также соответствующие истинные высоты отражения. Существенное расхождение имеет место вблизи критической частоты, тогда как, например, для частоты f =0.834 f c x =4.5 МГц погрешность приближения составляет 0.8 %.

Таким образом, выражение (6) принимает вид изотропного приближения (со сдвигом критической частоты), для которого применим метод Смита:

n 2 х - 1 - u x , (7)

где ux

2 p f 2 ( 1 - w cos 0 0 )

Отметим следующее: тот факт, что ВЧХ необыкновенной волны близка к изотропному приближению со сдвигом частоты, позволяет также

n

x

2 u ( 1 - u )

2 ( 1 - u ) - w 2 sin2 9 - 4 w2 ( 1 - u ) 2 cos2 9 + w 4 sin4 9

, (4)

применять для оценки высоты максимума слоя простой метод, описанный, например, в [Дэвис, 1973].

f2 f где u = y-, w = -y.

Отметим, что при вертикальном зондировании угол θ между волновым вектором и вектором магнитного поля остается практически постоянным и равным наклонению магнитного поля, для средних широт порядка 9 0 =20 ° (соответственно -20 ° при распространении назад). Исключение составляет лишь окрестность точки отражения радиоволны, которая будет исследована далее. В этих условиях выполняется неравенство cos29 >> sin49, а также, в силу условия w 2 > w 4 , неравенство

4 w 2 ( 1 - u ) 2 cos2 9 >> w 4 sin4 9. (5)

Рис. 2. Вклад окрестности точки отражения при моделировании с использованием формулы Эпплтона–Хартри.

Использование необыкновенной компоненты радиосигнала в задаче восстановления высотных профилей…

Таблица 1

Сравнение действующих и истинных высот отражения, полученных при моделировании с использованием формул (4) и (6)

|

f , МГц |

h' , км, формула (4) |

h' , км, формула (6) |

точная высота отражения, км |

прибл. высота отражения, км |

|

3 |

203.7 |

203.4 |

152.7 |

154.1 |

|

3.25 |

199.7 |

200.2 |

158.1 |

159.2 |

|

3.5 |

197.8 |

198.5 |

162.2 |

163.0 |

|

3.75 |

198.3 |

199.4 |

165.7 |

166.4 |

|

4 |

200.3 |

201.6 |

168.9 |

169.6 |

|

4.25 |

203.2 |

204.6 |

172.1 |

172.8 |

|

4.5 |

207.3 |

209.0 |

175.3 |

176.0 |

|

4.75 |

213.1 |

215.4 |

178.8 |

179.6 |

|

5 |

226.0 |

230.8 |

183.4 |

184.6 |

|

5.25 |

252.3 |

264.4 |

190.7 |

192.9 |

Таблица 2

Определение высоты максимума различными методами

|

h mF2, км, исходный профиль |

h mF2, км, формула Шимазаки |

h mF2, км, формула Брэдли–Дадни |

h mF2, км, формула Дадни |

h m F2= h' x (0.834 f c x ), км |

|

216.2 |

203.8 |

177.2 |

179.5 |

215.1 |

|

206.1 |

201.0 |

173.2 |

175.2 |

207.4 |

|

212.8 |

205.3 |

181.8 |

184.5 |

209.1 |

|

213.0 |

203.9 |

172.9 |

174.2 |

217.7 |

|

228.2 |

230.5 |

195.2 |

196.7 |

232.9 |

|

222.2 |

224.5 |

190.3 |

191.7 |

229.3 |

|

210.0 |

203.7 |

183.5 |

186.4 |

208.6 |

|

220.0 |

215.8 |

195.4 |

198.5 |

218.6 |

|

230.0 |

227.5 |

201.3 |

204.3 |

232.5 |

|

240.0 |

236.3 |

213.5 |

216.9 |

243.0 |

|

250.0 |

252.4 |

226.8 |

230.4 |

257.1 |

|

289.2 |

283.7 |

198.4 |

164.0 |

280.6 |

|

302.1 |

297.3 |

267.1 |

271.6 |

294.3 |

|

203.0 |

198.2 |

173.1 |

175.4 |

214.9 |

|

290.2 |

282.4 |

247.6 |

251.4 |

282.2 |

Как известно, в изотропном приближении для параболического слоя вида fP (z ) = f2

(zm – высота максимума, zn – полутолщина слоя, zm–zn – начало ионосферы) зависимость действующей высоты отражения от частоты можно определить аналитически: она имеет вид h ( f )= zm - zn + 1 fzn 1П fc+f . (9) mn n

2 f c f c - f

Если в (9) потребовать выполнения условия h' ( f )= z m , то решение полученного трансцендентного уравнения будет иметь вид f =0.834 f c , т. е. действующая высота отражения на данной частоте будет приближенно равна высоте максимума слоя. Возникающая при данном подходе погрешность будет связана с тем, что профиль электронной концентрации в высотном интервале от z m до истинной высоты отражения на частоте 0.834 f c в большей или меньшей степени отличается от параболического.

Перечисленные способы определения высоты максимума слоя с использованием ВЧХ необыкновенной компоненты волны были протестированы на большом количестве профилей, взятых с ионозонда DPS-4, полученных по модели IRI-2000 или построенных с помощью аналитических функций. В табл. 2 приведены выборочные результаты для пятнадцати заданных профилей: для каждого из них моделировалась ВЧХ, которая затем обрабатывалась описанными выше методами.

Средний модуль абсолютной ошибки для формулы Шимазаки составил 5.6 км, для формулы h mF2= h'x (0.834 f c x ) – 4.8 км. Для двух других формул он превысил 20 км. При выборе способа расчета высот максимумов E- и F-слоев, встроенного в программу, автор принял решение использовать формулу Шимазаки.

Подчеркнем, что на основе приведенных статистических данных о погрешностях автор не делает вывода о высокой точности формулы Шимазаки по сравнению с другими формулами. Утверждается лишь, что представляется более корректным применять метод Смита к ВЧХ необыкновенной компоненты, чем к ВЧХ обыкновенной, и в этом случае формулы Шимазаки и hmF2 = h'x (0.834f^) дают более точный результат, чем формулы Брэдли–Дадни и Дадни.

Восстановление профиля электронной концентрации

Гирочастота определяется из соотношения

f : - f co - f H [Гинзбург, 19 67] .

Для аппроксимации профиля электронной концентрации ниже максимума Е-слоя используется функция вида

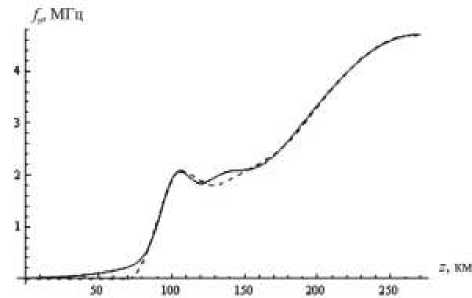

Рис. 3 . Пример восстановления профиля: штриховая линия – исходный профиль, сплошная линия – восстановленный.

f p ( z ) = f E exP

h m E - z

z ^ h mE, (10)

где f E – критическая частота Е-слоя, определяемая по ВЧХ обыкновенной волны, высота максимума Е-слоя h m E вычисляется описанным выше методом. Параметры l E и k E находятся следующим образом: для каждой фиксированной степени k E производится перебор значений масштаба l E в диапазоне от 10 до 25 км с шагом 1 км, тогда как во внешнем цикле параметр k E принимает значения от 1.5 до 2.5 с шагом 0.1. По мнению авторов, указанные диапазоны покрывают значения l E и k E, необходимые для аппроксимации подавляющего большинства профилей ниже максимума Е-слоя функцией вида (10). Далее для каждой пары значений ( l E, k E) программа синтезирует ВЧХ обыкновенной компоненты волны с шагом 0.1 МГц в диапазоне от минимальной частоты, зафиксированной на ионограмме f min , до критической частоты Е-слоя f E . После этого методом наименьших квадратов находится наиболее близкое совпадение синтезированных ВЧХ с исходной, т. е. ищется минимальное значение

5 ( i , j ) = E ( h экс ( f ) — h'"' ( f ) ) 2 , (11)

f где h' (f ) – действующая высота для экспериментальной ВЧХ на частоте f, h ' , синт(f ) – действующая высота для ВЧХ, синтезированной из профиля с параметрами (lEi, kEj). Пара параметров (lEi, kEj), соответствующая минимальному S(i, j), является искомой для подстановки в выражение (10).

Далее для восстановления профиля на высотах z ≥ h m E используется аппроксимирующая функция вида

k

( h F2 - z 1 0

fp (z) = fc0 exP -I I +

V 1 o J

и 1 .5≤ k 0 ≤3.5) и сравнение групповых задержек теперь происходит в частотном интервале f E < f < f c 0 . Третье слагаемое (12) оптимизирует аппроксимацию в области «долины»: высота hz – это точка локального минимума функции

f c0 exp

fhmF2-z \

V 1o J

+ f E exP

-

z - h m E

в интервале h m E< z < h m F2. Малые поправки Δ f и Δ z

во втором слагаемом возникают в силу того, что появление первого и третьего слагаемого в выражении (12) приводит к нарушению обязательных усло- df p (hmE) a вий fp (hmE) = fe и --------= 0, характерных для

соотношения (10).

На рис. 3 показан пример работы алгоритма – исходный профиль (штриховая линия) был взят из модели IRI-2000. Имеет место неизбежное различие в области «долины», а также на малых высотах.

+ (fe -Af)exp

+ f z exP

hz - z

z

f z - hmE -Az

V IE .

kZ

+

Заключение

В работе предложен метод восстановления высотных профилей электронной концентрации, в котором для определения высот максимумов E- и F-слоев предлагается использовать необыкновенную компоненту радиоволны. Данный метод был проверен на большой базе различных высотных профилей с помощью численного эксперимента: из произвольного профиля синтезировалась ВЧХ, из которой предложенным методом восстанавливался профиль. Результат работы алгоритма сравнивался с исходным профилем, при этом в большинстве случаев полученный и исходный профили с достаточно хорошей точностью соответствовали друг другу.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 11-05-00892-a и Минобрнауки РФ (соглашение № 8388).