Использование оружия в оформлении надмогильных сооружений курганов Тянь-Шаня

Автор: Худяков Ю.С., Орозбекова Ж.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XVIII, 2012 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521875

IDR: 14521875

Текст статьи Использование оружия в оформлении надмогильных сооружений курганов Тянь-Шаня

Одними из вариантов оформления надмогильных сооружений у кыр-гызов Тян-Шаня и казахов в Прикаспийских областях, зафиксированных исследователями в XIX – начале XX вв., являются шесты с наконечниками копий, знаменами, бунчуками и луками, изображения оружия на надгробиях. Они являются наследие воинских традиций средневековых номадов.

Отдельные сведения об использовании кыргызами копий в заупокойной обрядности относятся к концу XVIII в. По материалам, собранным у кыргызского информатора Чоробаева этнографом С.М. Абрамзоном, в этот период в местности Ак-Терек (современный Ак-Талинский р-н) были погребены два богатыря - Кемпир-бала и Чомой-батыр, при жизни враждовавших друг с другом. В могилу Чомой-батыра положили боевое копье – найза . Это было сделано для того, чтобы он мог воевать со своим противником на «том свете» [ Абрамзон, 1961, с. 116; 1971, с. 325 ] . Помещение каких-либо предметов (в т.ч. оружия) в могилу соответствует особенностям древних языческих домусульманских верований, но противоречит канонам мусульманской погребальной обрядности.

Изучение кыргызских погребальных памятников с оружием началось в XIX в. Одним и з первы х подобное надмогильное сооружение обнаружил во время путешествия в 1856 г. Ч.Ч. Валиханов в долине р. Тюп, близ ее устья, в окрестностях оз. Иссык-Куль. В этой местности им была зарисована кыргызская могила с прямоугольной глинобитной зубчатой оградой, над которой возвышается наклонно стоящий деревянный шест, увенчанный бунчуком. К древку шеста был прикреплен лук с натянутой тетивой [ Валиханов, 1984, с. 331 ] . На этом же кыргызском кладбище он зарисовал и описал монументальное сооружение – гумбез , возведенный над могилой известного в XIX в. кыргызского батыра Ногоя из рода Салмеке, умершего за полтора десятилетия до этой поездки, а также его сына Джантая. Этот гумбез представлял собой сооружение с высоким порталом и куполом. Он был сделан и расписан мастерами из Кашгара [Валиханов, 1984, с. 330–331].

Посетивший этот же памятник в 1857 г. П.П. Семенов-Тянь-Шанский осмотрел его и оставил довольно подробное описание. По словам этого путешественника, мавзолей Ногоя находился в местности Тасма, в междуречье Джаргалана и Тюпа. Его соорудили по заказу родственников бо-гинского батыра Ногая, умершего в 1842 г., «лучшие кашгарские мастера». Памятник имел «вид небольшого храма восточной архитектуры с куполом и башней». Купол был расписан «черезвычайно грубыми фресками, на которых изображен сам Ногай на коне с длинной пикой в руке, за ним – также на коне его сын Чон-Карач и далее все члены семейства Ногая и ряд вьючных верблюдов» [Семенов, 1946, с. 182-183]. Строительство и роспись мавзолея обошлись родственникам Ногая очень дорого. Они заплатили кашгарским мастерам «две ямбы серебра, два верблюда, пять коней и 3 000 баранов» [Семенов, 1946, с. 183].

Судя по этим описаниям, у кыргызов Тянь-Шаня в XIX в. существовала традиция помещать на могилы выдающихся батыров их оружие или наносить на мавзолей изображение умершего человека с оружием в руках.

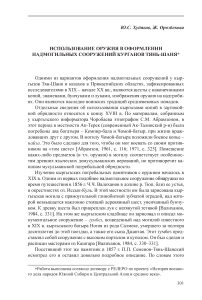

Близкая погребальная традиция бытовала у некоторых групп казахов. Об этом свидетельствуют гумбезы с установленными шестами, к которым прикреплены хвосты домашних животных или знамена. В XIX в. подобные надмогильные сооружения зафиксированы И.А. Кастанье в северных, восточных и южных районах казахских степей [1911, табл. ХХ] (рис. 1). В Прикаспийских степях Казахстана в составе надмогильных сооружений казахов обнаружены шесты с привязанными к ним лентами. В этом регионе в ХХ в. изучены каменные надгробия с изображениями воинов и воинских атрибутов: копий со знаменами, луков и колчанов, ружей, сабель, кинжалов, боевых топоров, воинских поясов и плетей [ Тасмагамбетов, 2001, с. 275-280, 283-286, 290-298, 300-316 ] . Они символизируют воинскую

Рис. 1. Мавзолей Сунак-Аты. Казахстан, Тургайская область (по И.А. Кастанье).

доблесть умерших казахских батыров. В погребальной обрядности кыргы-зов Тянь-Шаня эта традиция в трансформированном виде сохранилась до второй половины XX в.

Согласно материалам, собранным среди кыргызов С.М. Абрамзоном, погребальные склепы сооружались кыргызами таким образом, чтобы боевое копье могло устанавливаться и свободно вращаться [ 1961, с. 114 ] . По его мнению, оружие использовалось кыргызами не только в погребальных, но и в поминальных обрядах. По сведениям, полученным от информатора Нуралы, иногда во время совершения поминальной тризны кыргы-зы сажали на двух или трех лошадей манекены, изображающие воинов в одежде и с саблями на поясе. Этих лошадей с манекенами охранял особый участник тризны, вооруженный копьем и саблей умершего батыра [ Абрам-зон, 1971, с. 333 ] .

По сведениям Б.П. Шишло, у кыргызов умершего мужчину-воина символизировала его пика – найза , нижней конец древка которой втыкался в землю внутри юрты, а верхний возвышался над юртой. К наконечнику найзы привязывали флаг, цвет которого соответствовал определенному возрасту умершего. В память об умершем юноше вывешивали красный флаг, в честь мужчины средних лет - флаг черного цвета, в память о старом человеке – белый флаг. При перекочевках копье несли перед лошадью покойного [ Шишло, 1975, с. 249 ] .

Практиковался особый обряд «преломления найзы». Для его совершения специально приглашенный джигит должен был сломать пополам древко копья. После этого, согласно одним данным, древко втыкали в могилу в изголовье умершего, по другим - сжигали вместе с вымпелом [ Шишло, 1975, с. 250 ] . Подобный обряд преломления древка копья существовал и у казахов [ Кастанье, 1911, с. 72 ] .

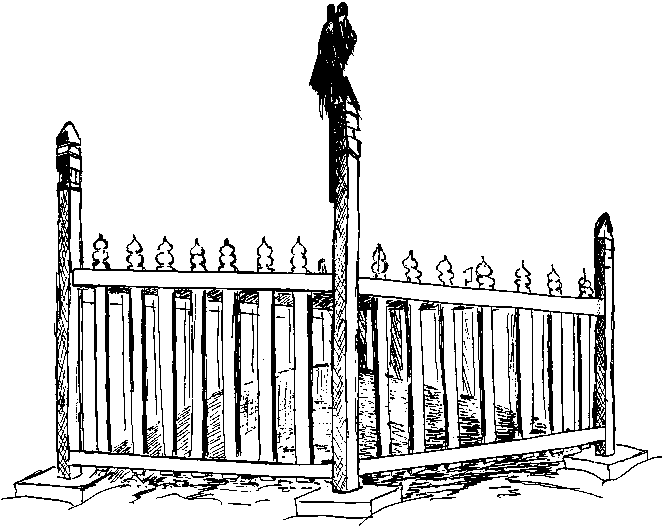

В ходе изучения современных кыргызских надмогильных сооружений Б.А. Дуйшеев зафиксировал разные типы гумбезов с шестами или копьями. Среди них выделены надмогильные сооружения, у которых с двух сторон передней арки установлены шесты с бунчуками [Дуйшеев, 1986, с. 102, 121]. В трансформированном виде подобный обряд сохранился у кыргызов до современности. Во время полевых исследований в Алайской долине одним из авторов на современных кыргызских кладбищах в окрестностях сел Кун-Элек, Булоолуу, Кызыл-Алай и Чон-Добо зафиксированы шесты с заостренными навершиями и прикрепленными к ним бунчуками – хвостами яков. Внешний вид таких шестов напоминает вертикально установленное копье с бунчуком [Орозбекова, 2009, с. 271-272]. По сведениям информаторов, похожий обычай был распространен среди кыргызов, проживавших в Джергетальском районе Таджикистана [Орозбек кызы…, 2005, с. 347].

Надмогильным сооружениям кыргызов Алайской долины присущи характерные особенности, не сохранившиеся в других районах Кыргызстана. К числу таковых можно отнести столбы или шесты с заостренным

Рис. 2. Надмогильное сооружение с хвостом яка. Кыргызстан, Алайская долина.

навершием, напоминающим наконечник копья, к которому прикреплялся бунчук, изготовленный из хвостов яка черного или белого цвета (рис. 2). Вполне вероятно, что эти конструктивные элементы могут восходить к средневековой воинской традиции.