Использование отходов целлюлозно-бумажной промышленности в технологии вяжущих и цементных систем

Автор: Саркисов Ю.С., Горленко Н.П., Самченко С.В., Бруяко М.Г.

Журнал: Нанотехнологии в строительстве: научный интернет-журнал @nanobuild

Рубрика: Строительное материаловедение

Статья в выпуске: 4 т.16, 2024 года.

Бесплатный доступ

Введение. Одним из путей утилизации и переработки невостребованных промышленностью бумажных отходов является использование целлюлозы бумаги в качестве наполнителя в производстве строительных материалов различного технического назначения. Особое распространение среди них получили декоративные, отделочные и теплоизоляционные материалы. В статье предложены составы и технология получения теплоизоляционного материала, характеризующегося прочностью на сжатие не менее 10 МПа, водостойкостью (коэффициентом размягчения) 0,8 и плотностью не более 600 кг/м3. Рассмотрен вероятный механизм формирования структур твердения в исследуемых системах. Материалы и методы исследования. Отходы гофрированного картона марки МС-5Б. Неорганическое вяжущее быстротвердеющий цемент марки М-500 (ЦЕМ 47,5). Полимерные связующие элементарная сера, полиэтилентерефталат, модифицированный цементом с добавкой наноразмерного оксида кремния полиуретан (МПУ). ИК-спектральный анализ, импульсная терагерцевая спектрометрия, электронномикроскопический анализ. Методы испытания образцов на прочность при сжатии, водостойкость, водопоглощение. Результаты и обсуждения. Приведены физико-механические свойства композитов на основе бумажного наполнителя и полимерного связующего на основе модифицированного цементом полиуретана и проведено сопоставление полученных результатов испытаний с экспериментальными данными материалов на основе других вяжущих. Установлено, что композиция состава модифицированный полиуретан бумажный наполнитель удовлетворяет цели и задачам настоящего исследования. Развиты представления о механизме формирования структур твердения в системе полимерное связующее бумажный наполнитель. Методом террагерцевой спектрометрии установлены корреляции между спектральными характеристиками и значениями теплопроводности, плотности синтезированных теплоизоляционных материалов.

Строительные материалы, бумажный наполнитель, связующие, полимеры, прочность, водостойкость, водопоглощение, ик-спектроскопия, терагерцевая спектрометрия, водородная связь

Короткий адрес: https://sciup.org/142242416

IDR: 142242416 | УДК: 691.327.333 | DOI: 10.15828/2075-8545-2024-16-4-301-309

Текст научной статьи Использование отходов целлюлозно-бумажной промышленности в технологии вяжущих и цементных систем

Саркисов Ю.С., Горленко Н.П., Самченко С.В., Бруяко М.Г. Использование отходов целлюлозно-бумажной промышленности в технологии вяжущих и цементных систем // Нанотехнологии в строительстве. 2024. Т. 16, № 4. С. 301–309. – EDN: GCICKX.

В России ежегодно образуется около 8 млн. тонн бумажных отходов, но перерабатывают только

-

4,1 млн тонн [1]. Для сравнения, в Китае ежегодно поставляется около половины всего мирового объема бумажного сырья для дальнейшей переработки. Целлюлозная промышленность в Китае рентабельна и приносит ощутимые прибыли. В Европейском союзе ежегодно образуется 11 миллионов тонн отходов, из которых только 70% приходится на переработку бумаги [2]. В настоящее время в нашей стране не хватает производственных мощностей для утилизации и переработки уже существующих накоплений бумажных отходов. Существенная часть отходов подвергается гниению и является одним из загрязнителей окружающей среды. В этой связи актуальным остается разработка составов и технологий использования отходов целлюлозно-бумажной промышленности для создания и производства строительных материалов различного технического назначения. В первую очередь, это касается отделочных, декоративных и теплоизоляционных материалов. В этом отношении наиболее известным применением отходов целлюлозной промышленности является производство эффективного утеплителя – эковаты. Особенно эковата популярна в странах, расположенных в северных широтах, во влажно-климатической зоне. Состав этого утеплителя содержит 81% переработанной целлюлозы, 7% тетрабората натрия и 12% природных антисептиков [3].

Следует отметить, что композиты, получаемые из переработанной бумаги, представляют собой материалы, состоящие, как правило, из более чем двух компонентов, обладающих различными физическими или химическими свойствами. Одним из компонентов является бумага, которая играет роль основного по объему компонента, вторым – связующее, которое обеспечивает прочность и стабильные характеристики конечного продукта. Добавки – модификаторы придают функциональные свойства создаваемым композитам. Несмотря на то, что связующие и бумажный наполнитель имеют различную природу, за счет введения добавок-модификаторов удается достигать высоких эксплуатационных характеристик создаваемых материалов.

Основным недостатком целлюлозного наполнителя является высокое значение водопоглощения и низкая водостойкость. Эта задача решается, прежде всего, путем применения традиционных гидрофобных составов. Предпринимаются попытки расширить ассортимент экологически чистых гидрофоби-заторов. Например, неорганические наночастицы SiO2, нанесенные на нановолокна целлюлозы [4]. В работе [5] предлагается гидрофобное покрытие, основанное на сочетании натурального каучукового латекса и бутилстеарата. Составы способствуют значительному снижению показателя водопогло-щения с 128 г/м2 до 0,8 г/м2. При этом значительно уменьшается поверхностная энергия бумаги, что подтверждается высоким значением краевого угла смачивания. Однако поиск эффективных гидрофобных альтернативных составов, недорогих по стоимости и удобных в технологическом применении, является до сих пор актуальной задачей.

Вторым важным компонентом при получении композитов является связующее. Здесь можно выделить синтетические связующие, большинство которых являются гидрофобными веществами. Их основным недостатком является чувствительность к изменению температуры и ограниченная механическая прочность. По силе связывания первое место занимает поливиниловый спирт, затем – карбоксил-метилцеллюлоза, соевый протеин, казеин, энзиматический и оксидированные крахмалы. Необходимо отметить, что неорганические вяжущие, такие как цемент, гипс и известь, значительно уступают полимерным связующим из-за придания создаваемым материалам повышенной плотности. Многочисленные исследования как отечественных, так и зарубежных ученых, в том числе и предварительных экспериментов, проведенные авторами настоящей работы [6], показали, что даже в поризованных цементных системах не удается одновременно обеспечить, с одной стороны, низкую плотность, а с другой – высокую прочность и водостойкость образцов цементного камня. В этой связи, в качестве связующих широко применяют клеи и адгезивы различного состава органической природы, такие как мочевино-мела-миноформальдегидная смола, вулканизирующий каучуковый клей, казеин, мочевиноформальдегидная смола, поливинилацетат, поливиниловый спирт и др. Поиск новых и модифицирование известных составов, обеспечивающих низкие значения плотности и теплопроводности, высокие параметры прочности и водостойкости строительных материалов является одной из актуальных и сложных задач современного строительного материаловедения.

Целью настоящей работы ставилось разработать состав и технологию получения теплоизоляционного материала, характеризующегося прочностью на сжатие не менее 10 МПа, водостойкостью (коэффициентом размягчения) – 0,8 и плотностью – не более 600 кг/м3 и изучить вероятный механизм формирования структур твердения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В качестве бумажного наполнителя использовались отходы гофрированного картона марки МС-5Б.

СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

Неорганическими вяжущими служили быстротвер-деющий цемент марки М-500 (ЦЕМ 47,5). В качестве полимерных связующих использовали элементарную серу, полиэтилентерефталат [7], модифицированный цементом с добавкой наноразмерного оксида кремния полиуретан (МПУ).

По традиционной технологии после предварительной сортировки макулатуры ее отправляют в измельчитель. Под воздействием воды происходит выделение целлюлозы и других элементов, сырье набухает, наблюдается расщепление массы целлюлозы до отделения волокон. Затем полученная густая смесь (суспензия) направляется на производство вторичной продукции. В настоящей работе измельчение бумажных отходов в сухом и мокром состоянии осуществляли в мельнице роторного типа. Скорость вращения лопастей мешалки составляла 3000 об/мин, время обработки – 2–4 мин.

При мокром диспергировании соотношение массы картона и воды составляло 1:10, что обеспечивало оптимальные условия измельчения исходного сырья. В дальнейшем бумажный наполнитель вводили в вяжущее неорганической природы (цемент, гипс), перемешивали до однородной массы и формировали образцы – кубики размером (2×2×2)×10–3 м. Через 7 суток твердения образцы подвергались испытанию на прочность, водостойкость и водопоглощение. В настоящей работе поризацию цементного теста вяжущих систем осуществляли путем введения алюминиевой пудры. Учитывая, что показатели прочности и плотности не удовлетворяют целям и задачам настоящей работы, основное внимание в дальнейшем уделено полимерным связующим. В качестве неорганического полимера выбрана элементарная сера, а в качестве полимерного связующего на органической основе – полиэтилентерефталат и модифицированный полиуретан. В этом случае для сравнения готовились образцы при удельном давле- нии прессования 100 кг/см2. Прочность при сжатии определяли на гидравлическом прессе типа ВНИР на стандартных образцах; водопоглощение – по [8], водостойкость – коэффициент размягчения по [9]; коэффициент теплопроводности определяли по [10]. Коэффициент конструктивного качества (ККК) определяли как отношение прочности на сжатие к плотности материала.

С целью изучения механизма взаимодействия связующего с бумажным наполнителем проводили спектральные исследования на ИК-спектрометре Agilent Cary 630 FNIR и импульсном терагерцевом спектрометре T-Spec 1000 с приемником в виде фотопроводящих дипольных антенн на основе LT-GaAs. Прибор характеризуется высокими спектральным разрешением (до 5 ГГц) и динамическим диапазоном не менее 90 дБ на частоте 400 ГГц. Такие характеристики позволили на образцах толщиной 2 см получить временные формы терагерцовых импульсов, прошедших сквозь образец. Электронные микроскопические исследования проводили на растровом электронном микроскопе Tescan MIRA 3 LMU.

Измельчение бумажной массы сухим способом приводит к получению исходного сырья волокнистого вида, тогда как при осуществлении мокрого способа бумажная масса после сушки образует агрегаты, что требует проведение дополнительных операций повторного измельчения.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты испытаний исследуемых образцов представлены в табл. 1.

Как видно из табл. 1, достигнуть значений параметров плотности, прочности и водостойкости, удовлетворяющих целям и задачам настоящей работы, удалось только для композита на основе модифицированного полиуретана. Значения ККК для образцов

Таблица 1

Результаты испытаний исследуемых образцов

|

Тип связующего. Состав: БН:СВ, масс. % |

Плотность, г/см3 |

Прочность при сжатии, МПа |

Водопогло-щение, % |

Коэффициент водосо-тойкости |

ККК, × 104 см |

|

Цемент (10:90) |

1,31 |

8,1 |

18,0 |

0,62 |

6,2 |

|

Цемент (10:90) поризованный |

0,91 |

6,8 |

38,0 |

0,48 |

7,5 |

|

Элементарная сера (30:70) |

1,73 |

34,8 |

3,2 |

0,99 |

20,1 |

|

Полиэтилен-терефталат (30:70) |

1,32 |

21,4 |

0,5 |

0,98 |

16,2 |

|

МПУ (30:70) |

0,37 |

11,0 |

0,5 |

0,97 |

29.7 |

|

МПУ (30:70) Прессованный образец |

0,42 |

14,0 |

0,4 |

0,98 |

33.3 |

Примечание : БН – бумажный наполнитель, СВ – связующее.

СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ на органических связующих намного превосходят таковые для неорганических вяжущих. Наиболее высоким показателем коэффициента конструктивного качества обладают прессованные образцы на основе модифицированного полиуретана.

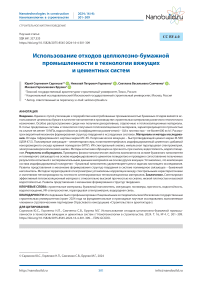

На рис. 1 приведена сравнительная характеристика теплоизоляционных материалов по сравнению с предлагаемым композитом.

Следует отметить, что прессованные образцы в системе МПУ-бумажный наполнитель обладают более высокой прочностью и водостойкостью, однако при этом возрастает и плотность материала.

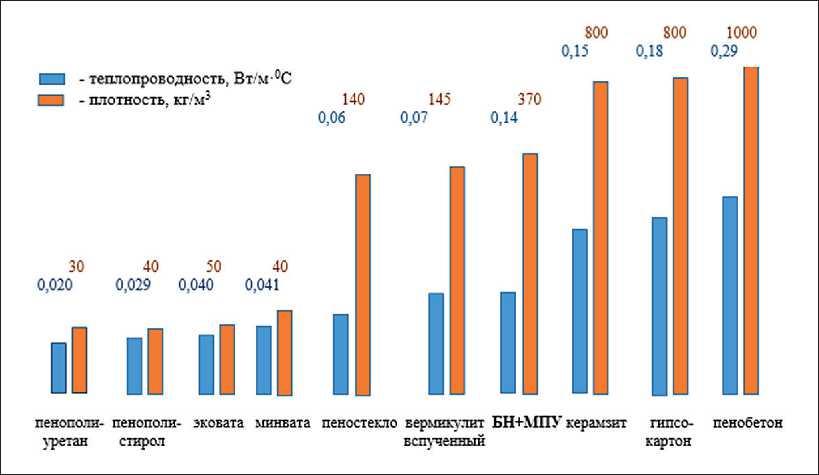

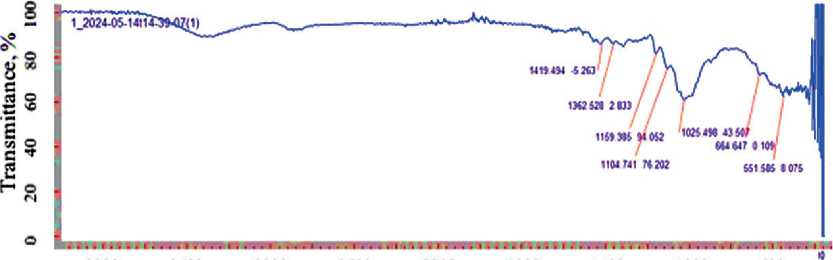

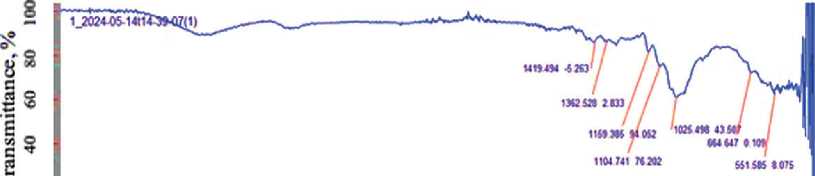

С целью выяснения механизма взаимодействия связующего с бумажным наполнителем были сняты ИК-спектры образцов бумажного наполнителя, модифицированного полиуретана и их смеси. Результаты представлены на рис. 2.

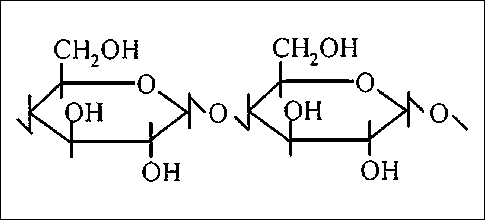

ИК-спектр бумажного наполнителя (рис. 2а) определяется в основном поглощением трех гидрок-сидных групп, находящихся в составе каждого глю-копиранозного звена целлюлозы, представленного на рис. 3.

В структуре целлюлозы возможна реализация трех типов водородных связей: две внутримолекулярные и одна межмолекулярная, которым соответствуют полосы поглощения в диапазоне частот 3200–3400 см–1 [11]. В ИК-спектрах бумажного наполнителя валентные колебания СН-групп (2923 см–1), карбонильный участок (1378 см–1), ас-симетричные колебания пиранового звена (около 1113 см–1). Следует отметить, что на ИК спектрах бумажного наполнителя и модифицированного по- лиуретана возможно смещение пиков частот относительно друг друга.

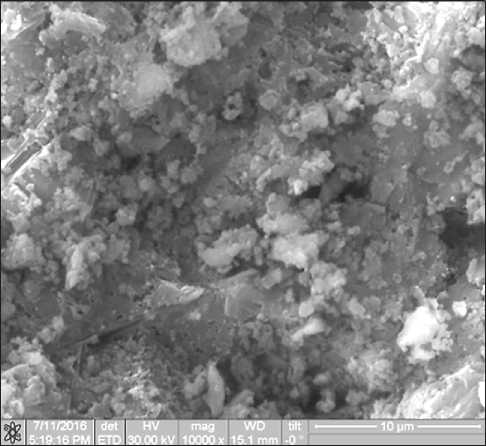

Наиболее характерные пики для модифицированного полиуретана (рис. 2б) находятся в диапазоне волновых чисел 1400–1500, 1700 и 2800–2900 см–1, которые относят к растягивающим колебаниям групп C–N, N–H, C=O и CH2–CH3, присутствующим в уретановой связи [12]. Полоса поглощении при 1113 см-1 относится к ассиметричным валентным колебаниям пиранового кольца. При этом спектры содержат большое число узких полос, что связано с наличием больших областей высокой молекулярной упорядоченности. Известно, что структура бумаги из натуральных и химических волокон при использовании полимерных связующих во многом зависит от микроструктуры самого полимера [13]. Как правило, связующие на основе органических полимеров приводят к образованию агрегированной структуры целлюлозных волокон (рис. 4).

Как видно из сравнения ИК-спектров в области частот от 400 до 1800 см–1 исходных компонентов и их смеси в композиции идет интенсивное взаимодействие компонентов, на что указывает резкое изменение интенсивности полос пропускания. При этом особо характерными являются пики на частотах 1728 см–1, а также 1228 см–1, отражающие колебания карбонильного участка композиции. Пики поглощения в интервале 400–1000 см–1 практически полностью исчезают. Полученные результаты указывают на сильное взаимодействие между компонентами, изменение степени кристалличности и адгезии компонентов друг к другу. О степени кристалличности

Рис. 1. Сравнительная характеристика теплоизоляционных материалов по сравнению с композитом состава, масс. %: бумажный наполнитель – модифицированный полиуретан = 30:70

СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

а

б

в

3800 3400 3000 2600 2200 1S00 1400 1000 600

Wavenumber, cm4

3800 3400 3000 2600 2200 1S00 1400 1000 600

Wavenumber, cm4

H 8

° ............. *w*n ..... ...>........ л «ж ж жг......ж; ж «жж» ж ж г ж....«ж................. за

3S00 3400 3000 2600 2200 1800 1400 1000 600

Wavenumber, cm4

Рис. 2. ИК-спектры бумажного наполнителя (а), модифицированного полиуретана (б) и их смеси (в)

Рис. 3. Структура глюкопиранозного звена целлюлозы

можно судить по отношению интенсивностей полос поглощений при 1372 см–1 и 2900 см–1 [14]. Полоса поглощений при 1372 см–1 отвечает за кристаллическую область, а при 2900 см–1 – за аморфную. Как следует из сравнения спектров на рис. 2б и рис. 2в, это соотношение в композите значительно уменьшается, что указывает на преобладание аморфной составляющей компонентов. Полоса поглощения при 1431–1434 см–1 относится к деформационным колебаниям СН2- и СН-групп, а при 1372 см–1 – к деформационным колебаниям ОН-групп.

СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

Рис. 4. Агрегированные структуры композита: бумажный наполнитель – модифицированный полиуретан

Из анализа экспериментальных данных следует, что в основе формирования структуры композита, на наш взгляд, лежат, прежде всего, механизмы взаимодействия модифицированного полиуретана и целлюлозы бумажного наполнителя с участием водородных связей наряду с проявлением сил ковалентной связи и сил межмолекулярного взаимодействия Ван-дер-Ваальса. На наличие водородной связи, прежде всего, указывают широкие спектры пропускания в области 3200–3600 см–1. Структурная особенность строения основного звена целлюлозы (рис. 3) предполагает образование водородных связей между макромолекулами целлюлозы, что приводит к проявлению свойства механической жесткости. В среднем, на одно глюкопиранозное звено в натуральной целлюлозе приходятся две межцепочечные и до трех внутрицепочечных водородных связей [15].

При прочих равных условиях образование межмолекулярных водородных связей протекает между наиболее сильными донорами и акцепторами протонов. В целлюлозе в качестве доноров электронной пары выступают атомы кислорода пиранозно- а

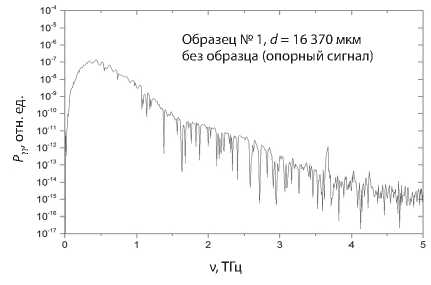

Образец № 1, d = 16 370 мкм без образца (опорный сигнал)

б

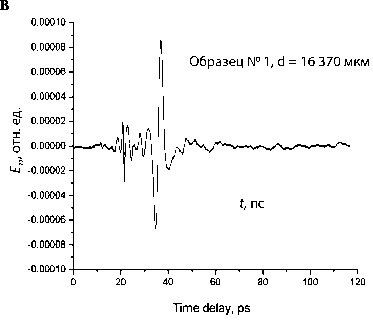

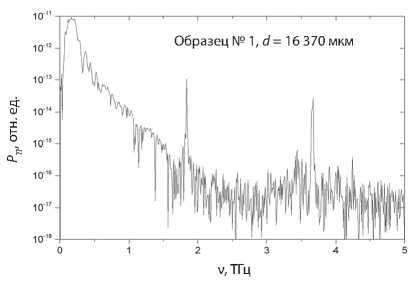

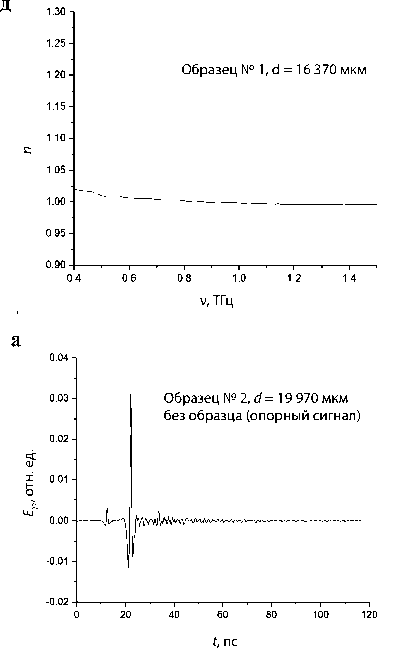

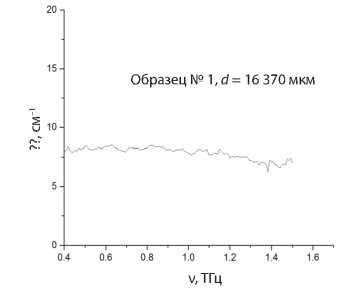

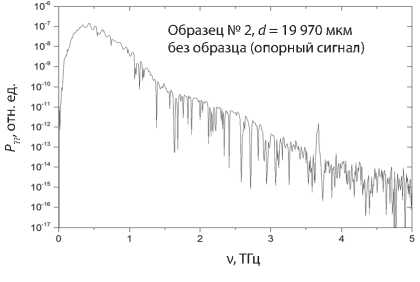

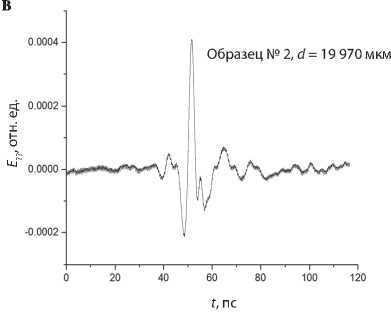

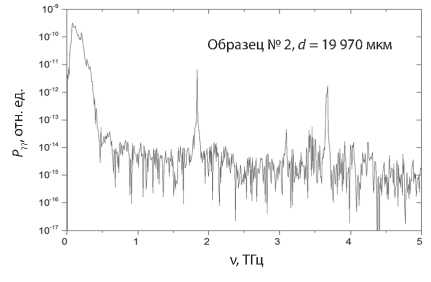

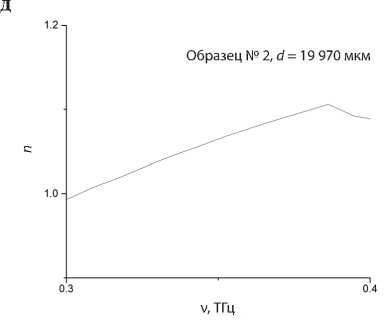

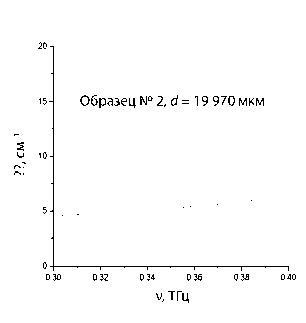

Рис. 5. Временные и частотные формы опорного сигнала (а и б) соответственно и сигнала, прошедшего через образцы № 1 и № 2 (в и г) соответственно, а также рассчитанные спектральные зависимости интегрального показателя преломления (д) и коэффициента поглощения по интенсивности (е)

г

СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

е

б

г

е

Рис. 5. Окончание

СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ го цикла, а в МПУ – протодонорная группа N–H в уретановом цикле и протоноакцепторные атомы кислорода в карбоксильной группе. Синтетические полимеры, к которым относится и модифицированный полиуретан, приводят к сшивке водородных связей, в результате чего наблюдается агрегация компонентов и обеспечивается относительно высокая механическая прочность образцов, что согласуется с литературными данными [16].

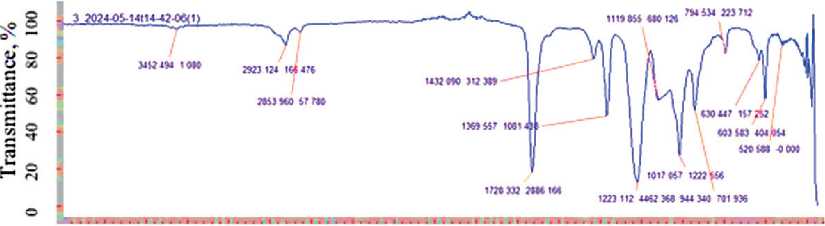

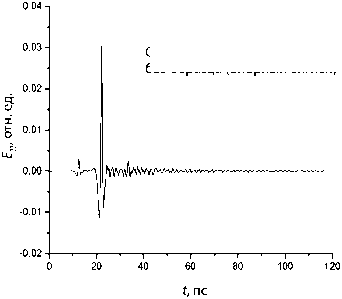

В строительном материаловедении применение терагерцового излучения позволяет получить полезную информацию о плотности используемых материалов, наличии пустот и пор, присутствии воды и др [17,18]. В работе исследовали прессованные образцы с модифицированной полиуретановой матрицей (образец № 1) и образцы, полученные обычным методом формования (образец № 2). Результаты террагерцевой спектроскопии исследуемых образцов представлены на рис. 5.

Из анализа кривых рис. 5 следует, что в случае образца № 1 (рис. 5в) заметно небольшое прохождение терагерцового импульса практически без задержки. Наблюдаются максимумы на временных формах опорного сигнала и импульса, прошедшего образец, при одном значении t = 22 пс (рис. 5а и 5в), что говорит о том, что в образце имеются пустоты. Образец № 1 является наименее плотным по сравнению с образцом № 2. Сигнал, прошедший через образец, содержит спектральные компоненты с амплитудами, превышающими уровень шума, до частоты около 2 ТГц (рис. 5г). Максимальное пропускание наблюдается на частоте вблизи 170 ГГц (рис. 5г), тогда как максимум спектральной интен-

сивности опорного сигнала находится на частоте 420 ГГц (рис. 5б).

Для образца № 1 показатель преломления n = 1,28. Для образца, полученного обычным способом, показатель преломления уменьшается. Спектр показателя преломления, полученный при стандартном анализе данных импульсной терагерцовой спектроскопии, при использовании оконной функции Блэкмана [19], но без учета неоднородности образца, показан на рис. 5д. В настоящей работе для расчетов использовалась специализированная программа TeraLyzer (LyTera, Германия) [20]. Аналогично с использованием упрощенной формулы для расчета усредненного по частотам коэффициента поглощения α = –ln(E/E0)2/d, где E и E0 – максимальная по модулю напряженность поля терагерцового сигнала для опорного импульса и прошедшего через образец (рис. 5а и 5в), можно получить значение α = 21 см–1.

Проведенные эксперименты показали, что наименьшей теплопроводностью будет обладать материал, полученный обычным формованием, что согласуется с экспериментальными данными, представленными в [20].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, удалось синтезировать эффективный теплоизоляционный материал с относительно высокой прочностью на сжатие, низкой плотностью и высокой водостойкостью, удовлетворяющими цели и задачам настоящего исследования, и расширить представления о механизме формирования структур твердения.

Список литературы Использование отходов целлюлозно-бумажной промышленности в технологии вяжущих и цементных систем

- Available: www.gazeta.ru/social/news/2023/10/26/21582229.shtml.

- Monte M. C., Fuente Е., Blanco А., Negro С. Waste management from pulp and paper production in the European Union. Review Waste Manag. 2009; 293–308. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2008.02.002

- Эковата – утеплитель из бумаги. Особенности, характеристики и свойства // URL: https://ekovata-msk.ru/stati/ekovata-uteplitel-iz-bumagi/ (дата обращения: 17.06.2024).

- Bang J., H. Choi Y., Ahn K.-S., Yeo H., Oh. J.-K., Kwak H. W. Sustainable cellulose nanofiber/hydrophobic silica nanoparticle coatings with robust hydrophobic and water-resistant properties for wood substrates. Appl. Surf. Sci. 2024; 654: 159419. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2024.159419

- Kunam P. K., Anushikha, Gaikwad K. K. Water resistant paper based on natural rubber latex from Hevea brasiliensis and butyl stearate hydrophobic coating for packaging applications. Industrial Crops and Products. 2023; 205: 117480. https://doi.org/org/10.1016/j.indcrop.2023.117480

- ГОСТ 125-2018. Вяжущие гипсовые. Технические условия. Москва: Стандарт информ. 2018. 12 с.

- ГОСТ Р 51695-2000. Полиэтилентерефталат. Общие технические условия. Москва: Госстандарт России. 2000. 12 с.

- ГОСТ 12730.3-2020. Бетоны. Метод определения водопоглощения. Москва: Стандарт информ. 2020. 12 с.

- ГОСТ 32496 -2013. Заполнители пористые для легкого бетона. Москва: Стандарт информ. 2013. 12 с.

- ГОСТ 7076-99. Группа Ж19. Межгосударственный стандарт. Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме. 1999. 14 с.

- Иванова Н.В. Математическая обработка ИК спектра // Журнал прикладной спектроскопии. 1989. 51. № 2. С. 301–306.

- Moghadam S. G., Momen G., Bakhshandeh E., Jafari R. To be or not to be a hydrophobic matrix? The role of coating hydrophobicity on anti-icing behavior and ions mobility of ionic liquids. Chem. Eng. J., 2024; 485: 149696. https://doi.org/org/10.1016/j.cej.2024.149696

- Варепо Л.Г. Исследование свойств бумаги методом ИК- спектроскопии //Фундаментальные исследования. 2007. 12. 463-464. URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=4369 (дата обращения: 29.04.2024).

- Ешбаева У.Ж., Джалилов А.А. ИК-спектроскопические исследования свойств бумаг со связующими полимерами // Universum: технические науки. 2022. 1(94). URL: https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12936 (дата обращения: 08.06.2024) https://doi.org/10.32743/UniTech.2022.94.1.12936

- Михалева М. Г. Суперспирализованные анизометрические фазы в системах биомиметиков и целлюлозе. Дисс. … на соискание ученой степени канд. физ.-мат. наук. Москва. 2017. 135 с.

- Grunin Y. B., Grunin L. Yu., Schiraya V. Yu., Ivanova M. S., Masas D. S. Cellulose–water system’s state analysis by proton nuclear magnetic resonance and sorption measurements. Bioresources and Bioprocessing. 2020; 7(1):1–11. https://doi.org/10.1186/s40643-020-00332-8

- Abina A., Puc U., Jeglič A., Zidanšek A. Applications of terahertz spectroscopy in the field of construction and building materials. Appl. Spectrosc. Rev., 2014; 50(4): 279–303.

- Abina A., Puc U., Jeglič A., Zidanšek A. Structural characterization of thermal building insulation materials using terahertz spectroscopy and terahertz pulsed imaging. NDT & E Int., 2016; 77: 11–18.

- Jepsen P.U., Cooke D.G., Koch M. Terahertz spectroscopy and imaging–Modern techniques and applications. Las. Phot. Rev. 2011; 5(1): 124–166. https://doi.org/10.1002/lpor.201200505

- Yang Y., Wu T.V., Sempey A., Pradere C., Sommier A., Batsale J.-C. Combination of terahertz radiation method and thermal probe method for non-destructive thermal diagnosis of thick building walls. Energy Build., 2018; 158: 1328–1336. https://doi.org/org/10.1016/j.enbuild.2017.11.029