Использование права законодательной инициативы при разработке законов в социальной сфере в России (1996-2012 гг.)

Автор: Кочкина Елена Викторовна

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Социальная политика

Статья в выпуске: 1 (59), 2013 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу модели законодательного процесса в сфере социальной политики в России. Работа выполнены на статистической базе законопроектов Государственной думы РФ 2004-2012 гг. и Федерального Собрания РФ за 1996-2002 гг. Показано, что обеспечение правовых основ социальной политики находилось в центре федерального законодательного процесса, который имел «одноканальный характер», обеспечивающий преимущество законопроектам, выдвинутым Правительством РФ. Законопроекты, выдвигаемые иными субъектами законодательной инициативы в социальной сфере, выполняют исключительно поправочную функцию.

Социальная политика, законопроекты, инициатива, субъекты права, первое чтение, принятые проекты, государственная дума рф

Короткий адрес: https://sciup.org/14347776

IDR: 14347776

Текст научной статьи Использование права законодательной инициативы при разработке законов в социальной сфере в России (1996-2012 гг.)

1 АСОЗД ГД РФ — Автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности Государственной думы РФ. — Режим доступа:

Отслеживание правоприменения в сфере социального законодательства в настоящее время проводится правовыми управлениями профильных министерств2 [7, С. 86–119]. По группам «ущемленных интересов» подобные исследования проводят общественные организации, которые публикуют свои данные в аналитических докладах.

Статистический анализ Базы данных Автоматизированной системы обеспечения законодательной деятельности Государственной Думы РФ позволяет определить долю социально-направленных законопроектов. За период 2004-2012 гг. она составила 16% от общего числа законопроектов, находившихся на рассмотрении в Государственной думе РФ (весна 2012 г.) (табл. 2).

На ноябрь 2012 г. в ГД РФ находилось на рассмотрении 258 законопроектов социального блока, часть из которых была внесены еще десять лет назад (так называемые «отложенные» законопроекты).

Анализ статистики законопроектной деятельности ГД РФ показывает, что каждый квартал Совет ГД РФ направляет на рассмотрение в комитеты порядка тридцати новых законопроектов социального блока. На весеннюю сессию ГД в 2012 г. было поставлено рассмотрение 108 законопроектов (94 — первое чтение, 14 — второе).

В осеннюю сессию 2012 г. список законопроектов, затрагивающих социальные вопросы, увеличился. Из них 111 находились в стадии подготовки к рассмотрению в первом чтении, 13 — значились как выносимые на второе чтение. Из общего числа были включены в планы законотворческой деятельности в 2012 г. 40%. Этот анализ позволяет сделать предположение о том, что в России происходит массированный пересмотр системы социального законодательства. В доказательство приведем дополнительные статистические данные. В период весенней сессии 2012 г. в первом квартале (январь — март) Государственной Думой из 83-х рассмотренных законопроектов, 30 имели прямое отношение к социальной сфере.

В числе 32-х принятых федеральных законов к социальной политике относились 15.

Во втором чтении из двух принятых законопроектов оба – по социальной политике; в первом чтении 13 из 49. При формировании повестки пленарных заседаний, треть законопроектов выставляются как первоочередные. Из них треть — законопроекты социальной сферы. Так, в календарь рассмотрения вопросов Государственной Думой с 10 по 27 апреля 2012 года было включено 97 законопроектов, из них 26 – для рассмотрения в первоочередном порядке — в том числе 10 законопроектов по социальной политике. В календарь на осеннюю сессию 2012 г. было включено 169 законопроектов, из них 27 — из социального блока (15%).

Таблица 2

Количество законопроектов, находящихся на рассмотрении в Государственной Думе РФ, по состоянию 01 ноября 2012 г.

|

Субъекты законодательной инициативы |

Всего законопроектов, ед. |

В том числе, законопроекты социального блока |

|

|

единиц |

% |

||

|

Правительство |

483 |

31 |

6 |

|

Президент |

47 |

1 |

2 |

|

Депутаты ГД |

791 |

95 |

12 |

|

Субъекты РФ |

105 |

105 |

100 |

|

Сенаторы |

159 |

26 |

16 |

|

Совет Федерации, Верховный Суд, Высший Арбитражный суд, Конституционный суд |

28 |

0 |

0 |

|

Итого |

1613 |

258 |

16 |

Источник: Рассчитано по данным АСОЗД ГД РФ

Вторая наша гипотеза имеет отношение к субъектам законодательной деятельности. Наше предположение состояло в том, что принятые законы социального блока внесены в Государственную Думу Правительством и Президентом РФ. Именно такие законопроекта успешно проходят все стадии законодательного процесса и становятся законами. В РФ субъектами права законодательной инициативы в соответствии со ст. 104 Конституции РФ являются 705. Правовой основой государственной экспертизы законопроектов являются статьи Регламентов палат Федерального Собрания России3 [8], ряд нормативно-правовых актов, регулирующих законотворческую деятельность Правительства РФ [9-11], Президента

РФ [12, 13] и остальных субъектов права законодательной инициативы.

Если анализировать данные по весенней сессии 2012 г., то из общего числа законодательных инициатив (1423 законопроекта), находившихся на рассмотрении в Государственной думе на апрель 2012 г., 10% законопроектов (поправок к законам) было внесено Правительством РФ, 3% — Президентом РФ и всего 1% — представителями судебной власти. Остальная часть законопроектов внесена депутатами (50%), сенаторами (9%), законодательными органами власти регионов РФ (27%). Однако эти данные отражают, лишь статистику использования права на внесение законопроектов. Как было показано ранее (табл.1), не более 23% законодательных инициатив за период 1996–2012 гг. становились законами. Эффективность использования права законодательной инициативы каждым из субъектов представлена в табл. 3.

Таблица 3

Фактическая реализация права законодательной инициативы при внесении законопроектов в Государственную Думу РФ, 1996–2007 гг. и 2011/2012 гг.

|

Годы |

Число принятых законов по субъектам законодательной инициативы, ед. |

|||||||||

|

ь л ф с |

= с |

е < |

S го 5 е |

5 i аз 5 ге 5 5 с е |

е £ S |

1 =1 ^гг о |

|5 ф со |

Ct 11 |

Ф |

|

|

1996 |

77 |

26 |

2 |

1 |

1 |

64 |

0 |

0 |

0 |

171 |

|

1997 |

71 |

26 |

5 |

2 |

1 |

54 |

0 |

4 |

5 |

168 |

|

1998 |

83 |

25 |

5 |

3 |

5 |

93 |

0 |

3 |

0 |

217 |

|

1999 |

109 |

24 |

11 |

2 |

7 |

96 |

0 |

2 |

0 |

251 |

|

2000 |

71 |

24 |

13 |

0 |

3 |

32 |

0 |

1 |

0 |

144 |

|

2001 |

68 |

45 |

11 |

1 |

11 |

76 |

0 |

0 |

2 |

214 |

|

2002 |

95 |

37 |

11 |

2 |

1 |

69 |

0 |

3 |

2 |

220 |

|

2003 |

80 |

30 |

12 |

1 |

2 |

47 |

0 |

0 |

0 |

172 |

|

2004 |

80 |

31 |

16 |

2 |

5 |

95 |

0 |

5 |

0 |

234 |

|

2005 |

84 |

35 |

24 |

1 |

13 |

88 |

0 |

0 |

1 |

246 |

|

2006 |

106 |

26 |

32 |

0 |

14 |

108 |

0 |

4 |

1 |

291 |

|

2007 |

90 |

35 |

69 |

1 |

18 |

134 |

0 |

3 |

0 |

350 |

|

Итого 19962007 гг. |

1014 |

364 |

211 |

16 |

81 |

956 |

0 |

25 |

11 |

2678 |

|

Итого 1996-2007 (%) |

38 |

14 |

8 |

1 |

3 |

35 |

0 |

1 |

0 |

100 |

|

2011 весна |

85 |

37 |

21 |

0 |

4 |

64 |

0 |

2 |

0 |

213 |

|

2012 (на 01.11.2012) |

103 |

20 |

13 |

0 |

4 |

36 |

0 |

1 |

2 |

179 |

|

Итого 20112012 гг. |

188 |

57 |

34 |

0 |

7 |

101 |

0 |

3 |

2 |

392 |

Источник: Рассчитано по данным Совета Федерации [8] и АСОЗД ГД РФ. 2011-2012 гг.

Анализ выявил, что показатели законодательной активности значительно отличаются от показателей эффективности субъектов законодательной инициативы.

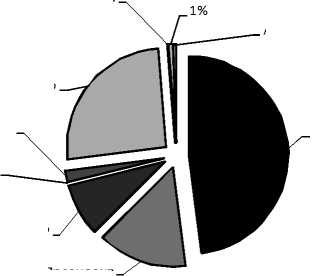

Распределение принятых в 20112012 гг. законов по субъектам законодательной инициативы представлено в ниже приведенной диаграмме (рис. 1).

Верховный Суд

Конституцион-ный Суд 0%

Члены СФ РФ 2%

Совет Феде рации РФ 0%

Депутаты ГД РФ

26%

Правительство

48%

Президент

14%

Субъекты РФ 9%

Рис. 1. Распределение принятых законов по субъектам законодательной инициативы

Высший Арбитражный Суд 0%

Отметим, что коэффициент полезного действия (КПД) регионов страны как субъектов законодательной инициативы был крайне низок в 1996 г.

Однако в 2005-2006 гг. он начал постепенно расти и достиг своего максимума (20%) в 2007 г. В 20112012 гг. число законодательных инициатив из регионов снова стало снижаться.

В итоге КПД законодательной инициативы за период 1996-2012 гг. составил менее 8%. При этом, большая часть принятых законодательных решений касается изменения и объединения районных судов, располагающихся на территории субъектов РФ. Даже в крупнейшем субъекте Российской Федерации — г. Москва (с самым большим региональным социальным бюджетом) КПД законодательной инициативы Мосгордумы, по нашим оценкам, составляет всего 10%.

За период 1995–2011 гг. Мосгордумой как субъектом законодательной инициативы РФ внесено на рассмотрение в ГД РФ 136 законопроектов, из них четыре стали законами и 8 находились на рассмотрении в ГД РФ.

В числе причин низкого КПД законотворческих инициатив следует, прежде всего, указать:

-

• недостаточную правовую проработку законопроектов — их несоответствие требованиям ст. 103, 104 и др. Регламента ГД РФ о требованиях к законопроектам;

-

• слабую аналитическую работу комиссий и других подразделений, занимающихся социальными вопросами;

-

• низкий уровень законотворческой техники;

-

• отсутствие всесторонней (социально-экономической, финансовой и др.) экспертизы законопроекта перед его представлением;

-

• отсутствие необходимого общественного резонанса на местах.

Не следует исключать также роль институциональных факторов в успешном продвижении законодательных инициатив регионов.

Вполне возможно, что низкое качество законопроектов само является результатом сложившейся законодательной практики и логики законотворческого процесса. Независимо от причин низкого КПД, имеющиеся данные позволяют сделать вывод о том, что региональные власти лишь в незначительной степени влияют на изменение и формирование федерального социального законодательства. Начавшаяся в 2004 г. реформа государственного управления, когда полномочия субъектов Федерации в области государственной социальной политики были существенно расширены, ситуации не изменила (табл.4).

Таблица 4

Распределение законопроектов первоочередного рассмотрения по законодательной инициативе субъекта, на осеннюю сессию 2012 г.

Государственной думы РФ

|

Субъект права законодательной инициативы |

“ i |

ф о о X м е 5 O.S га = ^ 5 Гь |

X го 5 го 11 |

i 1 II |

2 2 ф о л 5 е м х = СО о Ф Ф 2 X го Ч X X о 2 2 х х ш = -е- о |

га о X X S О О ф Ю |

S X СП >S S Ч о О S ГО О х X* ХГОсо’5®--е- = о 5 ь щ о о W га g =to-e S |

|

Правительство |

135 |

27 |

33 |

26 |

29 |

5 |

15 |

|

Президент |

27 |

9 |

0 |

1 |

0 |

2 |

15 |

|

Депутаты ГД |

7 |

2 |

5 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Субъекты РФ, Депутаты совета Федерации, Совет Федерации, Верховный Суд, Высший Арбитражный суд, Конституционный суд |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Итого |

169 |

38 |

38 |

27 |

29 |

7 |

30 |

Источник: Рассчитано по данным АСОЗД ГД РФ. 2011-2012 гг.

Таким образом, в законодательном процессе, в силу разных обстоятельств — политических, идеологических, макроэкономических, административных, правовых и др. — вопросы правового обеспечения социальной политики реализуются преимущественно «правительственными» законопроектами, а «депутатские» и «региональные» правовые акты выполняют преимущественно поправочную функцию. Большая часть «депутатских» и «региональных» законопроектов социального блока, внесенных в 2006-2011 гг., оказываются в статусе бесперспективных [14. C. 1].

Следует заметить, однако, что проблема низкой эффективности ре- гиональных законодательных инициатив признается на политическом уровне руководством Совета Федерации РФ, который «видит одной из своих основных задач продвижение региональных законодательных инициатив» [15].

Сложившаяся модель законотворческого процесса может быть охарактеризована как «одноканальная», с доминированием одного из субъектов законодательной инициативы, что обусловлено отсутствием должного правового регламентирования.

Мы предполагаем, что именно «одноканальная модель» является важным политико-правовым ресурсом, который федеральная власть не хотела бы упускать из своих рук. Некоторые аналитики, однако, указывают на возможность целого ряда негативных последствий, связанных с ее использованием. Они напоминают, что еще в 1996 г. поднимался и во- прос о необходимости принятии федерального закона «О нормативных правовых актах». Однако вот уже 20 лет он стоит на повестке дня федерального законодателя, но так и не принят к рассмотрению. [16. С. 3].