Использование препарата из цетрарии исланской при дегельминтизации белых мышей

Автор: Жданова О.Б., Часовских О.В., Окулова И.И., Березина Ю.А., Перевозчикова М.А., Русских А.И., Рассохин Д.В.

Статья в выпуске: 2 т.258, 2024 года.

Бесплатный доступ

Возбудитель сифациоза мышей изучается медицинскими и ветеринарными специалистами как модель нематодоза. Также он может представлять опасность для человека и вызывать нарушения гомеостаза и физиологических параметров у животных. Учитывая вышесказанное, весьма актуальна разработка лечебных и профилактических мероприятий в вивариях для борьбы с сифациозом. При скармливании механообработанного препарата цетрарии исландской в течение недели, помимо хорошего противопаразитарного эффекта, отмечали нормализацию физиологических параметров в тестах «открытого поля» и «принудительного плавания, а также гематологических показателей.

Цетрария, сифации, мелкие грызуны, гематологические показатели

Короткий адрес: https://sciup.org/142241051

IDR: 142241051 | УДК: 591.169, | DOI: 10.31588/2413_4201_1883_2_258_88

Текст научной статьи Использование препарата из цетрарии исланской при дегельминтизации белых мышей

В настоящее время во всем мире отмечается увеличение поголовья лабораторных и декоративных грызунов. В первую очередь их содержат в научных учреждениях для экспериментальных исследований в качестве моделей биологических процессов, и как животных-компаньонов. В настоящее время имеется более 300 линий различных линий мелких грызунов, как для научных целей, так и для декоративноэстетических. Однако, уделяется мало внимания профилактике гельминтозов у этих животных, в частности, профилактике нематодозов. В первую очередь это связано с недостаточным количеством нормативных документов (рекомендаций и наставлений для владельцев мелких грызунов и персонала, выполняющего уход в вивариях и зоомагазинах), свою лепту вносит и неосведомленность населения об опасности гельминтозов грызунов. Необходимость противопаразитарных мероприятий в вивариях и питомниках лабораторных животных, также обуславливает и то, что гельминтозы значительно изменяют физиологические показатели животных, и часто искажают результаты исследований [1, 2, 5]. Проведенные ранее наши исследования и данные литературы свидетельствуют о распространении паразитозов у грызунов. У мелких грызунов чаще всего регистрируют следующие виды нематод: Aspiculuristetraptera, Syphaciaobvelata, и S. muris [2, 4-6]. Причем всего в Кировской области исследователи указывают на наличие 5 видов сифаций [2-5]. Имеются многочисленные сообщения о распространении сифациозов и других нематодозов у мелких грызунов в РФ. В настоящее время отсутствует мониторинг нематодозов грызунов в РФ, в т.ч., у лабораторных и декоративных грызунов, что указывает на необходимость данных исследований.

Помимо изучения распространенности нематодозов, была предпринята попытка изучения эффективности препарата из цетрарии исландской для их лечения и профилактики. Вышесказанное также обусловлено тем, что в настоящее время, в условиях импортозамещения особое значение приобретают препараты, получаемые из отечественного сырья. Довольно перспективными являются фитопрепараты, в частности, некоторые виды лишайников. Известно, что лишайники содержат ряд биологически активных веществ (лихенин; аминокислоты: аланин, лизин, тирозин, триптофан; пектиновые вещества), ферменты (амилаза, каталаза, лихеназа) и витаминов. Кроме того, в состав ряда лишайников входят атранорин, фумарпротоцетрариевая, гирофоровая, леканоровая, салациновая, усниновая кислоты [2, 3-5].

Еще в середине прошлого столетия в Германии из лишайников была получена смесь эверниевой и усниновой кислот, из которой был создан весьма эффективный антимикробный препарат. Позднее в Ботаническом институте АН СССР был создан аналогичный препарат «Бинан». Основой для получения препарата также являлась усниновая кислота. Различные лишайники, содержащие в слоевищах данную кислоту, произрастают на территории Кировской области, которые можно использовать с целью получения аналогичных препаратов. Также из лишайников получены многочисленные препараты для внутреннего и наружного применения, с антимикробными свойствами, что перспективно для использования в повязках для различных видовран [5, 6]. Было доказано, что усниновая кислота, обладая гепатопротекторным, антимикробным и противопаразитарным действиями, также является антиоксидантом [2, 7]. Учитывая вышесказанное, была изучена эффективность применения механообработанного лишайника Цетрария исландская в качестве адаптогена и иммуностимулятора.

Цетрария исландская (лат. Cetrariaislandica или исландский мох) представляет собой лекарственное растение, относящееся к виду лишайников. Наиболее ценным веществом в ее составе несомненно является усниновая кислота, именно она обуславливает антимикробные свойства цетрарии. Усниновая и D-протолихестериновые кислоты губительно действуют на многие устойчивые микроорганизмы, в частности, на туберкулезную палочку, хеликобактери ряд грамположительных бактерий. Также в цетрарии выделяется фумаро-протоцетрариевая кислота, обладающая мощным антисептическим эффектом, и, являющаяся иммуностимулятором. Таким образом, цетрария применяется в медицине и ветеринарии в качестве противовоспалительного, антисептического средства, чаще всего при различных воспалительных заболеваниях органов дыхательной системы. Также препараты, изготовленные из цетрарии рекомендуются для применения при воспалительных процессах в полости рта и для лечения заболеваний ЖКТ.

Материал и методы исследования. Объектом исследования служили белые беспородные и декоративные мыши возраст до 9-ти месяцев, самцы и самки. Средняя масса самцов составила 23,5±1,1 г, а самок 22,5±2,1 г (всего исследовали более 180 мышей). Животные содержались в разных зоогигиенических условиях вивариев (в виварии Вятского ГАТУ, большее количество животных находилось в каждой клетке), но все животные получали стандартные рационы, за исключением животных, содержащихся в домашних условиях. Были отобраны пробы фекалий для гельминтологических исследований и сделаны перианальные соскобы при помощи скотча на предметное стекло. Постмортально проведено частичное гельминтологическое вскрытие кишечника мышей для обнаружения половозрелых особей гельминтов, которых извлекали в физиологический раствор и помещали в глицерин. Подсчет количества паразитов на дистальном отрезке толстого кишечника 2,5 см и уточнение их видов проводились с использованием определителей [6]. Рассчитывали экстенсивность инвазии (ЭИ) и интенсивность инвазии (ИИ). Типирование гельминтов проводили с помощью определителей и сопоставления с музейными препаратами [3, 6-8]. Для изучения эффективности применения механообработанной цетрарии исландской использовали 32 белых мышей.

Лабораторных животных содержали в вивариях Вятского ГАТУ и в лаборатории ветеринарии ВНИИОЗ. Содержание, освещение, влажность и кормление животных, а также выведение их из эксперимента осуществляли в соответствии с положениями Хельсинской декларации. Все инвазированные сифациями животные были разделены на 2 группы по 8 животных в каждой подгруппе, 2 группы мышей без сифаций служили контролем, физиологические тесты проводили на базе лаборатории ветеринарии ВНИИОЗ (г. Киров) и кафедры зоогигиены, физиологии и биохимии Вятского ГАТУ. Мышей по одному помещали в цилиндр с водой диаметром более 40 см, высотой более 50 см, т.е. достаточного размера для плавания. Предварительно определяли ИИ по перианальным соскобам, и условно считали ИИ до 5 яиц в соскобе (низкая ИИ), при наличии более 5 яиц в соскобе мышей не использовали. Забор крови после недельного скармливания осуществляли из сердца в пробирки с антикоагулянтом. Исследования проводили на геманализаторе с автоматической обработкой данных, обсчет которых проводили общепринятыми методами вариационной статистики (значимыми считали различия с Р<0,05).

Результат иследований. При гельмитоовоскопическом исследовании фекалий и перианальных соскобов от мышей наиболее часто выделяются яйца различных видов Syphacia (более 1/3 от общего обследованного поголовья, ЭИ у самцов достигала 32 %, у самок 41 %), в меньшей степени регистрировали яйца Aspiculuristetraptera (при этом ЭИ у самцов достигала 14,5 %, а у самок 14,1 %). Из обследованных спонтанно инвазированных животных отобрали самцов с сифациозом с низкой ИИ, для изучения противогельминтных свойств цетрарии. Яйца нематоды Syphacia дифференцировали от других нематод без учета вида (Syphaciaobvelata, и S. muris), все яйца имели ассиметричную вытянутую форму и 2-слойную оболочку). ИИ при прижизненном исследовании была низкой у всех животных, она колебалась от 0,5 до 2 яиц в поле зрения перианального соскоба. После эвтаназии при частичном гельминтологическом вскрытии диагноз сифациоза подтверждался наличием в дистальном отделе кишечника светлых, мелких нематод (от 1,5 до 4 мм), с характерным бульбарным расширением пищевода. После ежедневного скармливания порошка цетрарии в течение 7-ми дней животных подвергали плаванию (в 2-х вариантах) и изучали особенности поведения в тесте «открытое поле». Изменений поведенческих реакций во всех 4-х группах тест «открытое поле» не выявил, в т.ч. не отмечали отличий в группах инвазированных и неинвазированных мышей, а также употребляющих механообработанный препарат цетрарии и контрольных. Напротив, оба варианта тестов на основе плавания животных в воде (температурой до +30℃), подтвердили влияние на адаптацию механообработанного препарата цетрарии и значительные изменения показателей у инвазированных и неинвазированных мышей (Таблица 1). Тесты провели в 2-х вариантах: 1 – тест Портсолта поведения отчаяния – Behavioral despair test (BDT): в емкость с водой помещали мышей и измеряли продолжительность плавания (до полного погружения с головой под воду, после чего их сразу доставали). 2 – тест принудительного плавания с нагрузкой 2 грамма, т.е. 10-процентного груза, от живой массы мышей (ТППН). В результате установлено, что животные с сифациозом держались на поверхности воды значительно меньше животных свободных от гельминтов, однако, при даче цетрарии все показатели значительно увеличивались, а при BDT-тесте даже превышали основные физиологические параметры мышей изконтрольной группы клинически здоровых животных, не получавших механообработанный препарат цетрарии (Таблица 1). При патанатомическом исследовании после выведения животных из эксперимента, не получавших препарат ИИ составила 8,5±1 экземпляров на животное, у получавших механообработанный препарат цетрарии и у контрольных гельминты не обнаружены.

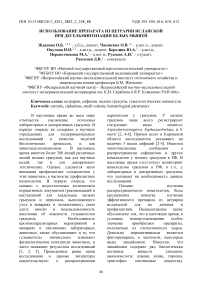

Таблица 1 – Время плавания инвазированныхт сифациями мышей и клинически здоровых при скармливании механообработанной цетрарии

|

Время плавания |

Мыши с сифациозом, не получавшие препарат цетрарию |

Мыши с сифациозом, получавшие препарат цетрарию |

Контроль / животные без гельминтов, не получавшие препарат цетрарию |

Контроль / животные без гельминтов, получавшие препарат цетрарию |

|

Behavioral despair test (BDT), сек. |

1200±150 |

2800±60 |

2400±600 |

3610±250 |

|

Принудительное плавание с нагрузкой (ТППН), сек. |

180±60 |

360±10 |

480±40 |

660±60 |

При этом антигельминтные свойства цетрарии, дополнены гепатопротекторными, антиоксидантными и иммуностимулирующими, что позволяют не только снижать количество сифаций и элиминировать их, но иповышать адаптационные возможности организма. Тесты принудительного плавания BDT и ТППН, и гематологический анализ подтвердили повышение защитных сил организма при даче цетрарии. Таким образом, введение механообработанного препарата данного лишайника в вивариях, зоомагазинах, лабораториях и медико-биологических центрах может значительно снизить распространение сифациоза среди мышей [2-5].

Заключение. Сифациозы являются серьезной проблемой разведения мелких грызунов. Несмотря на то, что достигнуты определенные успехи в борьбе с нематодозами, в частности с сифациозами, и хотя имеется большой арсенал препаратов, обладающих нематоцидной активностью (мебендазол, альбендазол и др.), необходимо продолжать поиск безопасных и эффективных антигельминтных препаратов. При этом антигельминтные свойства цетрарии, дополнены гепатопротекторными, антиоксидантными и иммуностимулирующими, что позволяют не только снижать количество сифаций и элиминировать их, но и повышать адаптационные возможности организма. Тесты принудительного плавания BDT и ТППН, и гематологический анализ подтвердили повышение защитных сил организма при даче цетрарии. Таким образом, введение механообработанного препарата данного лишайника в вивариях, зоомагазинах, лабораториях и медикобиологических центрах может значительно снизить распространение сифациоза среди мышей [2-5].

Исследования поддержаны грантом РНФ 24-26-00043 «Изучение иммунного ответа при нематодозах и перспективы применения иммуностимуляторов при дегельминтизации»

Список литературы Использование препарата из цетрарии исланской при дегельминтизации белых мышей

- Гайфутдинова, А. Р. Влияние возрастающих концентраций азида натрия на аборигенную микрофлору полевых почв / А. Р. Гайфутдинова, Л. И. Домрачева, Н. В. Дроздова, Д. Л. Старкова, О. Б. Жданова, С. П. Ашихмин // В сб.: Биодиагностика состояния природных и природно-техногенных систем. X Всер. научно-практической конференции с межд. участием. - 2012. - С. 138-141. EDN: TCAASZ

- Емельянова, Н. Б. Влияние сифациоза на биохимические и клинические показатели крови лабораторных крыс / Н. Б. Емельянова, О. П. Курносова // Российский паразитологический журнал. - 2022. - Т. 16. - № 3. - С. 296-302. EDN: MADVTB

- Жданова, О. Б. К вопросу о влиянии инвазии сифациями на тесты принудительного плавания у лабораторных животных // О. Б. Жданова, О. В. Часовских, Д. В. Россохин // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. - 2023. - Т. 254. - № 2. - С. 98-101. EDN: FCPAUV

- Климова, Е. С. Паразитофауна лабораторных грызунов / Е. С. Климова, Т. В. Бабинцева // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. Казань. - 2019. - Т. 240. - № 4. - С. 105108. EDN: XRSEIO

- Масленникова, О. В. Сифациоз грызунов и его экологоэпидемиологическое значение / О. В. Масленникова, В. В. Ерофеева, В. П. Пухлянко // Фундаментальные исследования. - 2014. - № 9-7. - С. 1542. EDN: SWOHKX

- Мартусевич, А. K. Информативность исследования свободного кристаллообразования при зоонозах на модели лабораторных животных / А. K. Мартусевич, О. Б. Жданова // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. -2006. - № 1 (22). - С. 30-39.

- Мутошвили, Л. Р. Гельминтозы лабораторных крыс и их значение / Л. Р. Мутошвили, О. Б. Жданова, О. В. Часовских // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. - 2016. - № 7-1. - С. 125. EDN: WAPCYB

- Черепанов, А. А. Дифференциальная диагностика гельминтозов по морфологической структуре яиц и личинок возбудителей: атлас / А. А. Черепанов. - М.: Колос, 2001. - 76 с. EDN: WZCMBR