Использование различных тензионных методик при формировании короткой культи голени после минно-взрывного ранения

Автор: Мирошниченко В.О., Кабанов М.Ю., Семенцов К.В., Биниенко М.А., Землин А.Н., Измайлов С.Г.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Клинические наблюдения

Статья в выпуске: 4 т.19, 2024 года.

Бесплатный доступ

Клиническое наблюдение последствия минно-взрывной травмы с отрывом нижних конечностей на этапе формирования короткой культи голени с использованием различных средств для закрытия ран и их комбинаций.

Минно-взрывная травма, реампутация голени, дермотензия, спицевая дермотензия, лечение ран отрицательным давлением, формирование короткой культи голени

Короткий адрес: https://sciup.org/140308251

IDR: 140308251 | DOI: 10.25881/20728255_2024_19_4_174

Текст научной статьи Использование различных тензионных методик при формировании короткой культи голени после минно-взрывного ранения

Актуальность

Актуальность проблемы закрытия дефектов культи голени обусловлена необходимостью совершенствования хирургической помощи раненым в условиях военных конфликтов, локальных боевых действий и террористических актов, когда на первый план выходит поражающее воздействие в виде минно-взрывного ранения (МВР). К сожалению, с каждым десятилетием, от одного локального конфликта к другому удельный вес таких ранений постоянно возрастает. МВР сопровождаются разрушением дистального отдела конечности, вплоть до полного их отрыва и поражением других областей тела. Нередко такие раненые поступают и в гражданские лечебные учреждения, где помощь им оказывается специалистами, не имеющими специфического опыта оказания помощи пострадавшим с боевой патологией. Это приводит к тому, что огнестрельные ранения лечатся без учета особенностей поражающего действия высокоэнергетических снарядов, с нарушением правил выполнения первичной хирургической обработки [1]. По ходу выполнения завершающего этапа ампутации при отрыве или разрушении конечности вследствие МВР, хирурги зачастую стараются отсечь сегмент как можно выше, в пределах здоровых тканей, что объясняется стандартным подходом при лечении больных с ишемическими заболеваниями конечностей, а также желанием завершить лечение одной операцией. К сожалению, такой поход приводит к тому, что молодым пациентам ампутация выполняется на высоком уровне: при отрыве голени ампутируют бедро, при отрыве дистального отдела сегмента усечение делают в проксимальном отделе. Это приводит к значительному снижению качества жизни. Кроме того, при огнестрельных ранениях чрезвычайно трудно определить границу жизнеспособности тканей. Наложение глухого шва, как завершающий этап формирования культи, нередко приводит к развитию серьезных осложнений, связанных с прогрессированием гнойно-некротических процессов в культе [2].

Совершенствование сберегательной тактики при лечении раненых с отрывами нижних конечностей является актуальной задачей, направленной на снижение частоты осложнений, формирование максимально длиной культи голени и сохранение коленного сустава, а также качества жизни раненых [3].

В этой связи, мы считаем, что перспективным методом является закрытие раневых дефектов порочных коротких культей голени, для сохранения коленного сустава после проведенных этапных хирургических обработок с помощью использования комплексной терапии лечения раны культи голени переменным или постоянным отрицательным давлением, использование современных перевязочных материалов, различных методик дозированной тензии для закрытия дефекта культи голени.

Значительный вклад в развитие метода экзогенного тканевого растяжения покровных тканей с помощью спиц Киршнера и нитевой тяги для закрытия «проблемных» ран внесли Амирасла-нов Ю.А. и соавт., Митиш В.А. и соавт., Светухин А.М. и соавт. [4]. Указанные авторы разработали теоретические и морфологические основы этих методов. Проведенные ими исследования показали, что источником регенерации являются клетки стенок новообразующихся сосудов. О значительном увеличении плотности кровеносных сосудов и коли-

Мирошниченко В.О., Кабанов М.Ю., Семенцов К.В.и др.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТЕНЗИОННЫХ МЕТОДИК ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КОРОТКОЙ КУЛЬТИ ГОЛЕНИ ПОСЛЕ МИННО-ВЗРЫВНОГО РАНЕНИЯ

Рис. 1. Внешний вид раны культи левой голени при поступлении.

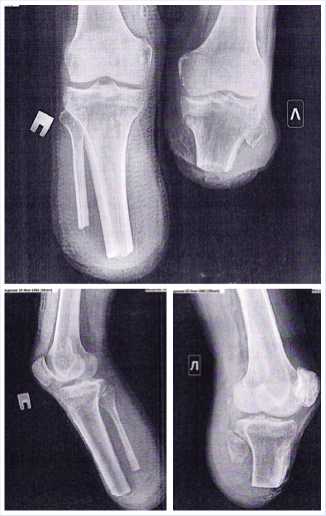

Рис. 3–6. Рентгенограмма культей голени при поступлении.

Рис. 2. Внешний вид раны культи правой голени при поступлении.

чества клеточных элементов в коже при ее растяжении, в первую очередь фибробластов и факторов роста, участвующих в ангиогенезе, включая эпидермальный фактор роста (EGF), основной фактор роста фибробластов (FGF) и тромбоцитов (PDGF), сообщается в литературе [5].

Описание подобной техники закрытия ран с использованием металлических спиц имеется и в зарубежной литературе. Так, в 1987 г. Bashir A.H. и соавт. [6] сообщили об использовании спиц Киршнера для растяжения кожи, которые проводили попарно параллельно к краям раны навстречу друг к другу. Спицы с обеих сторон в точке их пересечения относительно середины длины раны обвивались с помощью серебряной проволоки, концы которой после прохождения через края раны соединялись в центре раневой поверхности и скручивались. Таким образом края кожного дефекта сближались. Похожую методику, применяют и другие авторы [7].

По данным клинических исследований эффективным, надежным и дешевым методом закрытия травматических ран является комбинированное использование спиц Киршнера и пластиковых лент, выполненных из пластмассовых хомутов с храповым механизмом [8]. Наличие храпового механизма позволяет осуществлять постоянную тягу и тем самым обеспечивать натяжение тканей краев раны по всей ее длине. Кроме этого, инструмент доступен, имеет низкую стоимость и прост в исполнении [9].

Вариант с использованием адаптирующего шва с пластиковыми лентами и храповым механизмом с трубчатыми амортизаторами с проведением через все слои краев раны культи голени и сохранением коленного сустава с хорошими функциональными результатами, реализован у пациента после минно-взрывного ранения нижних конечностей.

Пациент госпитализирован в Госпиталь для ветеранов войн на 19 сутки после полученного МВР. На этапах медицинской эвакуации выполнены ампутации правой голени на уровне средней трети, левой голени на уровне верхней трети по типу первичной хирургической обработки на 3 сутки после полученной травмы. На 8 сутки после операции, по данным документации, отмечалось нагноение постоперационных ран, в последующем выполнялись этапные вторичные хирургические обработки ран с применением современных перевязочных материалов, лечение ран культей управляемым отрицательным давлением.

Осуществлялся сбор жалоб и анамнеза, полное физикальное, комплексное инструментальное и лабораторное обследование. При поступлении в лабораторных анализах отмечался пониженный уро- вень гемоглобина – 78 г/л, лейкоцитоз до 14х109/л, повышенный уровень С-реактив-ного белка – 188 мг/л, гипопротеинемия до 51 г/л. По результату посева из ран культей голени высеяны (Pseudomonas aeruginosa, титр 1X107 КОЕ/тампон). Внешний вид ран порочных культей голеней при поступлении представлен на рисунках 1 и 2. Раны имели характерные гипергрануляции, вторичные некрозы в проекции сосудисто-нервных пучков. По данным рентгенографии культи правой голени: длина большеберцовой кости справа 18,5 см, малоберцовой кости 16,5 см, левой голени: длина большеберцовой кости справа 10 см, малоберцовой кости 6,5 см (Рис. 3–6).

При подготовке к этапному закрытию раневых дефектов культей голеней проводилась антибактериальная, инфузионная, реологическая, антиагрегантная терапия, профилактика стресс-язв ЖКТ, ВТЭО, трансфузия 2 доз лейкоредуцированной Эр-взвеси, энтеральное питание, ЛФК, физиотерапия. Выполнялась подготовка ран для закрытия раневых дефектов с помощью наложения повязок с управляемым отрицательным давлением, современными перевязочными материалами. В последующих посевах раневого отделяемого отмечалось снижение титра микроорганизмов до уровня ниже 1 X 10 3 КОЕ/тампон. Антибиотикотерапия проводилась до снижения уровня С-ре-активного белка ниже 10 мг/л, уровня лейкоцитов 8 х 10 9 /л.

На 4 сутки после поступления, после активной предоперационной подготовки выполнены операции в объеме реампутации по стандартной методике левой голени на уровне верхней трети (резецирована большеберцовая кость 2 см с признаками остеита, малоберцовая кость 3 см, с со-

хранением длины большеберцовой кости 8,5 см, малоберцовой 4 см), реампутации правой голени на уровне средней трети. Послеоперационный период протекал без особенностей, отмечалась положительная лабораторная динамика снижение С-реактивного белка д О 30 МГ / Л , снижение лейкоцитоза до 10 х 10 9 /л, повышение уровня общего белка до 57 г/л, повышение уровня гемоглобина до 96 г/л. Между операциями проводилась терапия ран с использованием аппарата для лечения ран отрицательным давлением. В связи с тем, что решался вопрос о возможности сохранения коленного сустава и опороспособной культи левой голени, принято решение о проведении этапной комбинированной пластики раны местными тканями. Операция выполнена на 8 сутки после поступления. Методика заключалась в проведении спиц Киршнера через все слои культи с формированием ромба, спицы по краям загибались, проводились пластиковые ленты с храповым механизмом, до сопоставления краев раны культи до 2 см. В свободные пространства наложены швы с пластиковыми лентами с храповым механизмом и трубчатыми амортизаторами. Методика заключалась в выполнении насечки скальпелем в проекции хода пластикового шва, затем с помощью зажима Кохера проводились трубчатые амортизаторы, которые были погружены на необходимую длину в глубину краев раны для протекции мягких тканей от пластиковой ленты (взята за основу пластиковая трубка с внутренним диаметром 3,5 мм, пластиковые ленты с храповым механизмом шириной 3,5 мм). Затем проводились пластиковые ленты в трубчатый амортизатор, храповый механизм регулировался таким образом, чтобы сопоставление краев раны достигло 1–1,5 см. Признаков ишемии, нагноения раны не отмечалось, проводились ежедневные смены повязок с альгинатом и постепенная дозированная тракция пластиковых лент с храповым механизмом, как на спицах Киршнера, так и в адаптирующих пластиковых швах (Рис. 7–9).

На 14 сутки после поступления выполнены: пластика раны местными тканями с повторным наложением швов с пластиковыми лентами с храповым механизмом и трубчатыми амортизаторами и пластика раны местными тканями с ушиванием раны культи правой голени. Признаков ишемии, нагноения раны не отмечалось, проводились ежедневные смены повязок с альгинатом и постепенная дозированная тракция пластиковых лент с храповым механизмом (Рис. 10).

Рис. 7. Вид раны культи левой голени перед наложением спицевого аппарата.

Рис. 8–9. Вид раны культи голени на этапах наложения пластиковых швов с амортизаторами.

На 18 сутки после поступления выполнена пластика раны с повторным наложением швов с пластиковыми лентами с храповым механизмом и трубчатыми амортизаторами. Удалось полностью сопоставить полнослойные края раны и укрыть опил большеберцовой кости суральным лоскутом (Рис. 11).

На 20 сутки наложены узловые кожные швы. В постоперационном периоде отмечалась парапротезная инфекция в виде серозного целлюлита, на 22 сутки

Рис. 10. Вид раны культи голени после наложения пластиковых лент с храповым механизмом и трубчатыми амортизаторами на 14 сутки после поступления.

Рис. 11. Вид раны культи голени после наложения пластиковых лент с храповым механизмом и трубчатыми амортизаторами на 18 сутки от поступления.

от поступления, пластиковые швы сняты, рана заживала частично первично, частично вторично в центральном отделе раны (Рис. 12).

В дальнейшем раны от пластиковых швов зажили вторично под струпом, признаков развития нагноения в проекции свищевых ходов или целлюлита не отмечалось, узловые швы сняты на 30 сутки от поступления (Рис. 13–14).

Одновременная проводимая лечебная физкультура позволила избежать контрактуры левого коленного сустава, так как большую часть времени лечения культя левой голени находилась в гипсовой иммобилизации.

После снятия швов иммобилизация прекращена, движения культи левой голени были в полном объеме. Культя правой голени в средней трети зажила первично, нарушений движений в коленном суставе не отмечалось (Рис. 15).

Мирошниченко В.О., Кабанов М.Ю., Семенцов К.В.и др.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТЕНЗИОННЫХ МЕТОДИК ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КОРОТКОЙ КУЛЬТИ ГОЛЕНИ ПОСЛЕ МИННО-ВЗРЫВНОГО РАНЕНИЯ

Рис. 12. Снятие пластиковых швов с амортизаторами на 22 сутки после поступления.

Рис. 13–14. Левая нижняя конечность на 35 сутки после поступления, день выписки из стационара.

Признаков воспаления в области оперативных вмешательств не отмечалось. Лабораторно определялось снижение уровня С-реактивного белка до нормальных значений, повышение уровня гемоглобина до 120 г/л, общего белка до 65 г/л. Выполнен рентгенологический контроль в день выписки пациента из стационара – патологии костной системы не выявлено (Рис. 16–17).

Пациент осмотрен врачом-протезистом, культи обеих голеней признаны пригодными для протезирования. Пациент был направлен на санитарно-курортное лечение.

Вывод

Целью предлагаемого комбинированного метода пластики ран, является

Рис. 15. Правая нижняя конечность на 35 сутки после поступления, день выписки из стационара.

Рис. 16–17. Рентген-контроль после операций (35 сутки после поступления), день выписки из стационара.

ускорение процесса заживления раны порочной культи голени, закрытие дефекта костного опила полнослойным лоскутом короткой культи голени, сохранение сегмента голени и коленного сустава, повышение косметического и функционального эффектов и последующего успешного функционального протезирования голени на коротком сегменте.

Список литературы Использование различных тензионных методик при формировании короткой культи голени после минно-взрывного ранения

- Иванов A.M., Шишкин Б.В., Клюквин И.Ю. и др. Ампутации конечностей и реконструктивные операции на культях. Метод. рек. - М., 2000. - С.3-7.

- Грицанов А.И., Фомин Н.Ф., Миннулин И.П., Файзи Н. Особенности патогенеза, клиники, диагностики и лечения минно-взрывных повреждений // Военно-медицинский журнал. - 1990. - №9. - С.46-48.

- Пильников С.А. Лечение раненых с отрывами нижних конечностей при минно-взрывных ранениях: Дис. … канд. мед. наук. - Москва; 2020. EDN: PUVFFU

- Светухин А.М., Амирасланов Ю.А., Митиш В.А. Реконструктивные и пластические операции в гнойной хирургии. В кн.: Федоров В.Д., Светухина А.М. Избранный курс лекций по гнойной хирургии. - Миклош, 2005. - С.64-76.

- Митиш В.А., Амирасланов Ю.А. Пластические и реконструктивные операции в гнойной хирургии и травматологии // Хирургия. - 2000. - №4. - С.67-69.

- Амирасланов Ю.А., Саркисов Д.С., Колокольчикова Е.Г. Пластика дефектов мягких тканей методом дозированного тканевого растяжения // Врач. - 1993. - №2. - С.25-27.

- Измайлов С.Г., Измайлов Г.А. Новые технологии в хирургии ран: монография. Изд-во НГМА, 2004. EDN: QLGEED

- Ялчин Й., Ахмет А., Атилла К. Отсроченное первичное закрытие ран травматического растяжения с использованием пластиковых лент и спиц Киршнера. Plast Surg (Oakv). - 2019. - №27(1). - С.29-37. 10.1177/ 2292550317750147. DOI: 10.1177/2292550317750147

- Башир А.Х. Закрытие раны путем натяжения кожи: применение расширения тканей // Br J Plast Surg. - 1987. - №40(6). - С.582-587. DOI: 10.1016/0007-1226(87)90151-2

- Измайлов С.Г., Лукоянычев Е.Е., Измайлов А.Г., Измайлов А.А., Ротков А.И. Технические средства соединения краев раны // Вестник НМХЦ им. Н.И. Пирогова. - 2023. - №18(1). - С.145-152. DOI: 10.25881/20728255_2023_18_1_145 EDN: KGOHVS