Использование рентгеноконтрастных средств при морфологических исследованиях у кроликов и их влияние на клетки крови

Автор: Демьянцев В.А., Никифоров В.Н., Марчевский В.В., Устинова Т.И., Теленков В.Н.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Зоотехния и ветеринария

Статья в выпуске: 3, 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - изучить влияние ионного рентгеноконтрастного средства «Тразограф®» на органы размножения и морфологический состав крови. Задачи: оценить влияние рентгеноконтрастного средства «Тразограф®» на семенник и семявыносящие пути у кролика; изучить влияние рентгеноконтрастного средства «Тразограф®» на морфологический состав крови; изучить распределение рентгеноконтрастного средства в паренхиматозных органах, а также кровеносных и лимфатических сосудах. Исследование проводилось на базе Омского государственного аграрного университета, а также в клинике, функционирующей при университете. Для изучения были отобраны 10 половозрелых самцов кроликов, находящихся в условиях оптимального содержания и кормления, что позволило исключить влияние внешних факторов на результаты исследования. Использовались гистологический, морфологический, гематологический и статистический методы исследования. Изменения, наблюдаемые в семеннике и придатке, связаны с общей реакцией на введение рентгеноконтрастного средства. Кровенаполненность и отек указывают на реактивное расширение сосудов в ответ на введение средства, что важно учитывать при планировании диагностических процедур с использованием рентгеноконтрастных средств. Не наблюдалось повреждений или дегенеративных изменений, которые могли бы указывать на токсическое воздействие контрастного средства на репродуктивную функцию или структурную целостность семенников. Исследование показало сохранение структуры семенных канальцев, сперматогенные клетки находились в физиологической норме, однако в некоторых образцах обнаружено увеличение просвета между базальной мембраной канальцев и окружающей тканью. Увеличение ряда показателей, особенно связанных с системой кровообращения, микроциркуляцией и системой свертывания

Кролик, морфология кролика, рентгеноконтрастные средства, семенник, семявыносящие пути, кровь

Короткий адрес: https://sciup.org/140309917

IDR: 140309917 | УДК: 619+611.63+636.9 | DOI: 10.36718/1819-4036-2025-3-161-174

Текст научной статьи Использование рентгеноконтрастных средств при морфологических исследованиях у кроликов и их влияние на клетки крови

Введение. Рентгеноконтрастные средства, применяемые для исследований в ветеринарной медицине, оказывают определенное влияние на организм животного. При этом важным аспектом является обеспечение безопасности и эффективности использования этих препаратов в клинической практике [1]. Эти средства играют ключевую роль в современной диагностике и клинической анатомии, позволяя осуществлять визуализизацию различных органов с высокой точностью [2]. Одним из них является ионное рентгеноконтрастное средство «Тразограф®», широко используемое для улучшения качества рентгенограмм. Важно понимать влияние его действующего начала на различные системы организма животных, а также возможность возникновения потенциальных нежелательных явлений [1, 3, 4].

Рентгеноконтрастные средства подразделяются на ионные и неионные, а также на водорастворимые и жирорастворимые. Наиболее часто используются водорастворимые неионные средства благодаря их меньшей токсичности и лучшей переносимости. Основным действующим компонентом рентгеноконтрастных средств являются соединения на основе йода, обладающие высокой плотностью, что обеспечивает контрастность изображения. Однако йодированные соединения имеют определенные побочные эффекты, включая возможное влияние на обмен ве- ществ и функции эндокринной системы, что может опосредованно воздействовать на репродуктивную систему [1].

Рентгеноконтрастные средства могут вызывать оксидативный стресс, который является ключевым фактором повреждения тканей. Установлено, что активные формы кислорода, образующиеся при метаболизме йодированных средств, способны нарушать работу клеточных структур, включая мембраны, белки и ДНК. Для репродуктивной системы это особенно важно, так как спермии чрезвычайно чувствительны к окислительному повреждению из-за высокого содержания полиненасыщенных жирных кислот в мембранах [2].

Результаты исследований на животных показывают, что воздействие рентгеноконтрастных средств может приводить к изменениям в морфологии семенников, снижению качества спермы и нарушению гормонального фона. Например, в эксперименте с крысами было показано, что введение ионных рентгеноконтрастных средств вызывает дегенеративные изменения в клетках Лейдига, что приводит к снижению уровня тестостерона. Подобные изменения могут негативно сказаться на сперматогенезе [5].

Оксидативный стресс, вызванный рентгеноконтрастными средствами, напрямую влияет на сперматогенез. Нарушение баланса между про-и антиоксидантными системами в тканях семенников может привести к гибели клеток сперма-тогенного эпителия. Это, в свою очередь, приводит к снижению концентрации, подвижности и жизнеспособности сперматозоидов. В литературе подчеркивается необходимость применения антиоксидантов для снижения негативного воздействия рентгеноконтрастных средств.

Известно, что половая система тесно связана с эндокринной регуляцией. Рентгеноконтрастные средства могут опосредованно влиять на уровень гонадотропных гормонов, изменяя работу гипоталамо-гипофизарно-гонадной оси. В экспериментах на кроликах было показано, что длительное использование рентгеноконтрастных средств снижает уровень лютеинизирующего и фолликулостимулирующего гормонов, что отражается на функции семенников [1].

Интенсивность и характер повреждений, вызванных рентгеноконтрастными средствами, зависят от их дозы, вида и длительности приме- нения. Ионные рентгеноконтрастные средства, как правило, обладают большей токсичностью, чем неионные. Кроме того, важно учитывать видовую специфичность, так как чувствительность к воздействию рентгеноконтрастных средств может варьироваться у различных животных.

С целью минимизации негативного влияния рентгеноконтрастных средств на репродуктивную систему в исследованиях предлагаются различные защитные стратегии. Одним из перспективных подходов является использование антиоксидантов, таких как витамин Е, селен и N-ацетилцистеин, которые снижают уровень оксидативного стресса. Также важным является строгий контроль дозировки и выбор менее токсичных рентгеноконтрастных средств.

Современная ветеринарная и медицинская диагностика неразрывно связана с применением рентгеноконтрастных средств, которые обеспечивают высокое качество визуализации внутренних органов и тканей. Однако, несмотря на их повсеместное использование, влияние рентгеноконтрастных средств на репродуктивное здоровье самцов животных остается малоизученным. Репродуктивная система, особенно у самцов, является крайне чувствительной к воздействию экзогенных факторов, включая фармакологические агенты. В условиях нарастающего применения контрастных средств в клинической практике остро встает вопрос о их возможных побочных эффектах, включая оксида-тивное повреждение тканей и нарушение сперматогенеза [2].

Рентгеновские исследования у мелких животных на доклинической стадии являются инструментом биологических, медицинских и ветеринарных исследований для визуализации в реальном времени. Этот метод экономически достаточно эффективен, быстр и позволяет получать изображения с высоким разрешением. Введение биосовместимого рентгеноконтрастного вещества при клиникоанатомическом исследовании позволяет очертить кровеносные, лимфатические сосуды и внутренние органы. При этом основное ограничение заключается в низкой эффективности или токсичности контрастных веществ. Более того, для предотвращения их быстрого почечного клиренса контрастные вещества должны быть скрытыми наночастич-ными системами [6].

Химический состав и физико-химические свойства рентгеноконтрастного средства будут обусловливать пути их поглощения и выведения, и поэтому все биологические жидкости, органы и ткани через этот путь выведения будут контрастироваться. В настоящее время технологии, играющие на свойствах наночастиц [6], направлены на то, чтобы повлиять на эти биологические пути, чтобы вызвать их накопление на заданных целевых участках или органах. В зависимости от применяемых методологий, используя или не используя действие иммунной системы, естественный ответ организма, такой как поглощение гепатоцитами или усиленный эффект проницаемости и удержания, или даже накопление за счет лигандно-рецепторных взаимодействий, называется пассивной или активной целевой визуализацией.

Фармакокинетика и универсальность этих средств кажутся особенно выгодными для решения универсальных биомедицинских исследовательских задач. Современные исследования позволят предложить контрастные вещества со свойствами, накапливающимися в органе.

За последнее столетие основной прогресс гуманитарной и ветеринарной медицины заключается в развитии медицинской визуализации. Независимо от технологии визуализации (рентгеновская или компьютерная томография (КТ), эхография, магнитно-резонансная томография (МРТ), позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ) и оптическая визуализация) принцип остается тем же: построить двухмерное (2D) или трехмерное (3D) изображение, содержащее полезную информацию благодаря контрасту внутри изображения, подчеркивающему физиологию или метаболизм пациента. В случае, когда контраст присутствует естественным образом, он, как правило, улучшается с помощью введения контрастных веществ. Затем динамическое поведение контрастных веществ в организме позволяет наблюдать анатомическую или патологическую структуру, невидимую без контрастного вещества. С другой стороны, несмотря на высокую эффективность инструментов визуализации, ограничение визуализации исходит от контрастных веществ,

Вестник КрасГАУ. 2025. № 3 (216) имеющих плохие контрастные свойства или в основном демонстрирующих немалую токсичность [7]. Кроме того, в последние годы были разработаны приборы специально для мелких лабораторных животных, для доклинических исследований , в частности в области онкологии. Эта технология позволяет сократить количество животных для экспериментальных протоколов в соответствии с этическими принципами экспериментов на животных. Некоторые другие ограничения доклинической визуализации заключаются не только в стоимости томографов и специфических контрастных веществ, но и в их токсичности. Оптический метод визуализации (например, флуоресценция) имеет очень низкое проникновение сигнала в организм, что является основным ограничением этой технологии для мелких лабораторных животных. Более того, низкое пространственное разрешение и отсутствие сигнала для немеченых тканей не позволяют получать анатомические изображения только с помощью оптического метода. Именно поэтому решение для предоставления полного решения проходит через его объединение с другим методом. В этом отношении 43 % изображений являются мультимодальными [6, 7]. Рентгеновская компьютерная томография является очень интересным компромиссом между стоимостью томографа и разрешением, но все еще слишком ограничена из-за контрастных веществ. Биологическое нацеливание контрастных агентов способствует эффективности свойств визуализации продукта, а также снижает вводимое количество, и следовательно, токсичность и цену. Кроме того, и в более общем плане нацеливание на ткани, органы или патологии обеспечивает еще одно измерение применения контрастных агентов. Одна из конечных целей может быть найдена в медицинских достижениях, таких как мини-инвазивная или неинвазивная хирургия с визуальным контролем, состоящая в оперировании пациента с использованием трехмерного медицинского изображения для руководства хирургом или автоматизированной роботизированной системой.

Контрастные агенты для рентгеновской визуализации сегодня становятся очень актуальной проблемой, поскольку коммерчески доступные решения не являются по-настоящему удовлетворительными. Контрастные вещества, ко- торые в настоящее время используются для людей и животных, представляют собой йодированные водорастворимые молекулы. Эти молекулы имеют некоторые хорошо известные ограничения, такие как быстрый почечный клиренс и острая почечная токсичность, что делает их несовместимыми для некоторых приложений, в частности для хирургии под контролем изображений для мелких лабораторных животных. Контрастные средства быстро выводятся из организма мелкого лабораторного животного – менее чем за 10 секунд, в то время как при исследовании требуется не менее 1 минуты для завершения получения данных. Именно по этой причине многие исследовательские усилия последнего десятилетия были направлены на разработку специальных продуктов с целью увеличения времени пребывания в кровотоке контрастных веществ. Их оптимизированные свойства можно легко суммировать в четырех пунктах следующим образом [6, 7]:

-

1. Контрастное вещество должно иметь достаточно высокий размер, чтобы уменьшить или избежать почечного клиренса: рентгеноконтрастные атомы должны быть инкапсулированы в наноноситель с идеальным размером около 100 нм.

-

2. Эти наночастицы должны иметь функционализированную поверхность, придающую свойства скрытности, что обычно делается с помощью прививки гидрофильного вещества, такого как полиэтиленгликоль.

-

3. Загрузка контрастных атомов должна быть достаточно высокой, чтобы позволить их использование в качестве контрастного агента.

-

4. Контрастный агент должен быть нетоксичным, с одной стороны, и не должен изменять биологический метаболизм после их введения (что имеет место сегодня с доступными в настоящее время доклиническими контрастными агентами).

В настоящее время разработаны специальные доступные контрастные вещества, которые демонстрируют время циркуляции в пуле крови около 4 часов, прежде чем постепенно выводятся печенью через желчную систему в течение 7 дней. Такой продукт представлял бы значительное преимущество для всех процедур мини-инвазивной хирургии под контролем изображений, поскольку все изображения, необходимые для операции, могут быть получены всего за одно введение контрастных веществ и без ассоциированной потенциальной почечной токсичности. Однако токсичность всех доступных продуктов не является незначительной и запрещает любую транспозицию, а текущая высокая цена ограничивает их использование для доклинических исследований [7].

Несколько новых стратегий формулирования таких контрастных агентов на основе наночастиц для доклинической визуализации были предприняты в течение нескольких десятилетий, что привело к появлению реалистичных решений, соответствующих описанным спецификациям. Сейчас предлагается любое «идеальное» решение, то есть каждое из них представляет собой ограничивающий недостаток, такой как многоступенчатая химия, многоступенчатый процесс формулирования, низкая концентрация контрастных атомов, значительная токсичность или плохая биосовместимость [6, 7].

Новые решения будут найдены в оптимизации этих последних достижений, и это проходит через упрощение формул и увеличение коэффициента инкапсуляции контрастного агента, что означает, что количество для инъекции также уменьшается, что напрямую приводит к снижению токсичности и побочных эффектов. В этом контексте нацеливание наноносителей на конкретные органы не только способствует оптимизации, описанной выше, уменьшая количество контрастного вещества, необходимое для получения пригодного сигнала, но и открывает новое измерение, позволяющее выделить биологические области, которые не могут быть специально различимы с помощью классического контрастного вещества, даже в одном и том же органе, например в печени [6, 8]. В случае обнаружения опухолей в лимфатических узлах целевая визуализация показала значительные предварительные результаты, что делает эту технологию весьма перспективной для расширенной диагностики и хирургии под визуальным контролем.

Таргетная визуализация является важной задачей во многих областях медицины. В последние годы были опубликованы исследовательские работы по таргетной визуализации. Вероятно, это связано со сложностью задачи, включая выполнение четырех пунктов, описанных выше, а также с контролем наночастиц.

Идея состоит в том, чтобы позволить исследователю находить экспериментальные решения, легко воспроизводимые в функции биологической цели, типа наноносителя и технологии визуализации.

Рентгеновская визуализация считается хорошим экономически эффективным компромиссом, способным обеспечить высокую пропускную способность и адекватное 3D-разрешение [6]. Микро-КТ – это технология трехмерной рентгенографической визуализации, имеющая многочисленные преимущества, такие как неинвазивное высокое пространственное разрешение, позволяющее применять ее к небольшим лабораторным животным [7].

Клинически растворимые в воде контрастные вещества после инъекции должны усиливать контраст в желаемой биологической мишени, то есть в кровяном русле, органе, ткани или определенном месте. Во всех случаях следует избегать их быстрого выведения из организма [6, 8, 9].

Преимущественное пассивное накопление в тканях связано с поверхностными свойствами и размером наночастиц. Таким образом, это явление может вызывать различия в накоплении контрастного агента между здоровыми и поврежденными тканями и, следовательно, может раскрывать структурную информацию о поражениях. Более удобный подход заключается в прямой визуализации участков органов, связан с природой и их местоположением, а также с доступными контрастными веществами [7].

В условиях глобального роста промышленного животноводства и необходимости сохранения высокой репродуктивной способности племенного стада изучение безопасности рентгеноконтрастных средств становится особенно актуальным. Результаты таких исследований имеют практическое значение как для ветеринарной медицины, так и для биомедицины, так как позволяют не только повысить эффективность диагностики, но и минимизировать риски для репродуктивного здоровья.

Вопрос о безопасности применения рентгеноконтрастных средств в аспекте их возможного воздействия на фертильность и морфофункциональное состояние половых органов требует более глубокого анализа.

Цель исследования – изучить влияние ионного рентгеноконтрастного средства ««Тразо-граф®»» на органы размножения и морфологический состав крови.

Задачи: оценить влияние рентгеноконтрастного средства «Тразограф®» на семенник и семявыносящие пути у кролика; изучить влияние рентгеноконтрастного средства «Тразограф®» на морфологический состав крови; изучить распределение рентгеноконтрастного средства в паренхиматозных органах, а также кровеносных и лимфатических сосудах.

Объекты и методы. Исследование выполнялось на базе кафедры анатомии, гистологии, физиологии и патологической анатомии Омского государственного аграрного университета, а также в клинике, функционирующей при университете. Для изучения были отобраны 10 половозрелых самцов кроликов, находящихся в условиях оптимального содержания и кормления, что позволило исключить влияние внешних факторов на результаты исследования.

Для подготовки гистологических препаратов были соблюдены все этапы стандартной методики. Биологический материал, отобранный сразу после эвтаназии животных, фиксировался в 10 % растворе нейтрального формалина с добавлением буфера, что обеспечивало сохранность тканей. Процесс фиксации проводился при комнатной температуре в течение 24 ч. Окончательный этап включал заливку тканей в парафиновые блоки для дальнейшего нарезания.

Срезы толщиной 5–6 мкм готовились с использованием микротома высокой точности, что гарантировало однородность и качество исследуемых образцов. Для окрашивания срезов применялись два основных метода: метод Ван-Гизона, который позволял детализировать соединительную ткань, и классическое окрашивание гематоксилином и эозином, предоставляющее общее представление о микроструктуре тканей. Эти методики дали возможность выявить морфологические особенности и провести сравнительный анализ клеточных изменений.

Для оценки гематологических параметров использовался автоматический анализатор крови Herna Screen Vet. Все исследования проводились с использованием сертифицированных реагентов от производителя HOSPITEX DIAGNOSTICS.

Результаты и их обсуждение. Микроскопическое исследование показало сохранение структуры семенных канальцев. Сперматоген-ные клетки находились в нормальном состоянии, однако в некоторых образцах обнаружено увеличение просвета между базальной мембраной канальцев и окружающей тканью, что может быть косвенным признаком временного перераспределения жидкостной составляющей в ткани.

Выявленные изменения носили обратимый характер и не приводили к нарушению целостности тканей семенника. Тем не менее увеличение сосудистой проницаемости и кровотока может стать основой для временного дисбаланса в работе органа. Это подчеркивает необходи- мость дальнейшего исследования потенциальных эффектов рентгеноконтрастных веществ на репродуктивную систему самцов, особенно при их многократном применении.

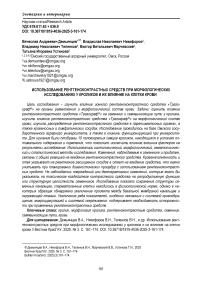

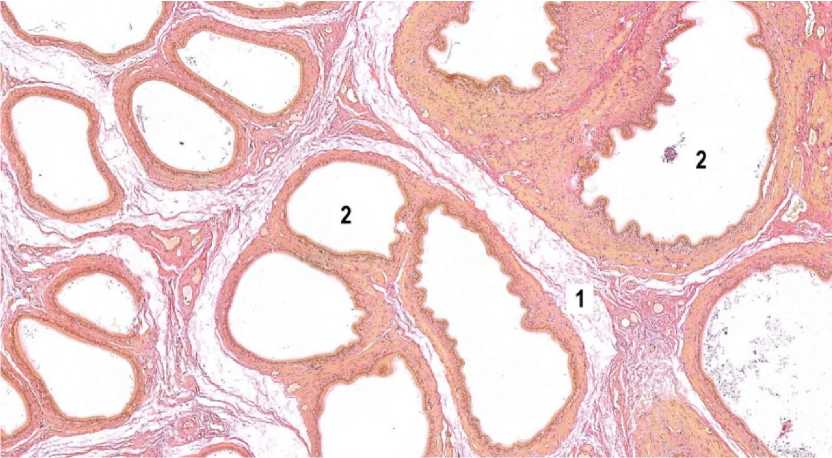

В рамках изучения влияния рентгеноконтрастного средства «Тразограф®» на семенники зайцеобразных животных были выявлены существенные изменения в структуре органа, преимущественно затрагивающие сосудистую систему стромы. После введения препарата наблюдалось значительное увеличение кровенаполнен-ности внутрисеменниковых артерий и венозных капилляров, что свидетельствует о реактивных процессах сосудистого расширения в ответ на инъекцию контрастного средства (рис. 1).

Рис. 1. Отек интерстициальной ткани в семеннике кролика. Гематоксилин и эозин.

Об. ×10, ок. 10: 1 – внутрисеменниковые артерии; 2 – венозные сосуды

Swelling of interstitial tissue in rabbit testis. Hematoxylin and eosin. Vol. ×10, approx. 10:

1 – intraseminal arteries; 2 – venous vessels

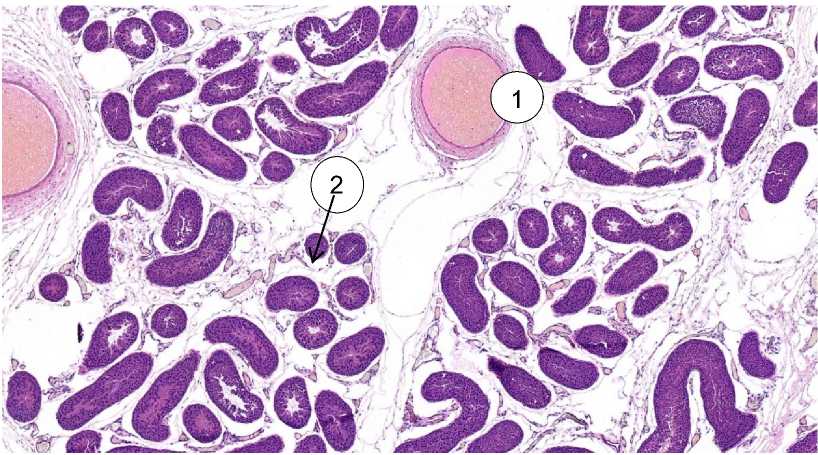

Гистологическое исследование показало, что диаметр артерий и венозных сосудов внутри семенника увеличивался, сопровождаясь гиперемией, что указывает на усиление локального кровотока. Это могло быть связано с изменениями в тонусе сосудов, вызванными влиянием компонентов «Тразографа®» на эндотелий. В ряде случаев отмечалась отечность интерстициальной ткани (рис. 2). Это свидетельствует о местной реакции на увеличение количества межтканевой жидкости, вызванной введением контрастного средства. Отмечено также усиление васкуляризации в области семенных канальцев. Увеличение кровенаполнения в этих зонах может быть обусловлено адаптивной реакцией, направленной на компенсацию изменений, вызванных осмотическими свойствами контрастного средства. При этом в стенках сосудов не выявлено признаков разрушения или деструкции, что указывает на функциональный, а не патологический характер изменений.

Рис. 2. Семенник кролика. Ван-Гизон. Об. ×20, ок. 10: 1 – интерстициальная ткань

Rabbit testis. Van Gieson. Vol. ×20, approx. 10: 1 – interstitial tissue

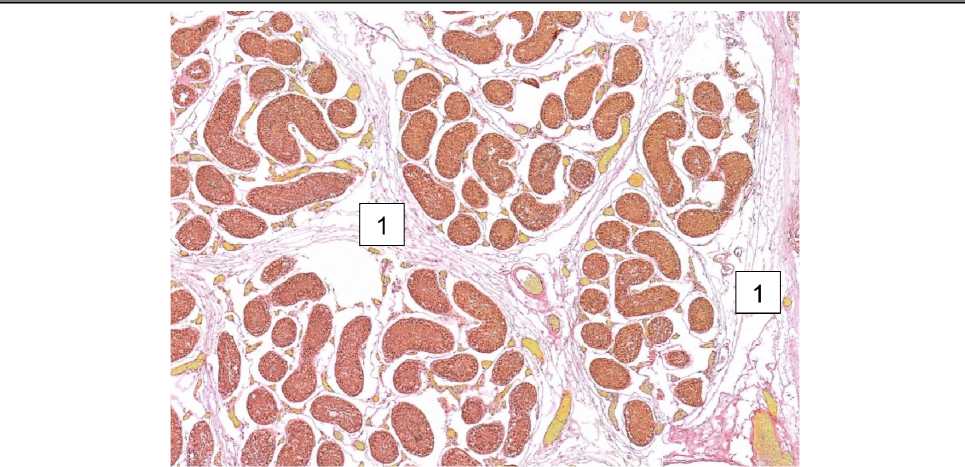

В рамках нашего исследования была проведена оценка морфологических изменений извитых семенных канальцев семенников кроликов после внутриорганного введения рентгеноконтрастного средства «Тразограф®».

Исследование показало сохранение структуры семенных канальцев, сперматогенные клетки находились в физиологической норме, однако в некоторых образцах обнаружено увеличение просвета между базальной мембраной канальцев и окружающей тканью, что может быть косвенным признаком временного перераспределения жидкостной составляющей в ткани (рис. 3), на что также указывается в проведенных ранее исследованиях [5, 6].

Рис. 3. Сперматогенный эпителий семенника кролика после введения рентгеноконтрастного средства «Тразограф®». Гематоксилин и эозин. Об. ×20, ок. 10:

1 – сперматогонии; 2 – сперматоциты; 3 – сперматиды; 4 – спермии

Spermatogenic epithelium of rabbit testis after administration of radiopaque agent "Trazograf®". Hematoxylin and eosin. Vol. ×20, approx. 10: 1 – spermatogonia; 2 – spermatocytes; 3 – spermatids; 4 – sperm

Выявленные изменения носили обратимый характер и не приводили к нарушению целостности тканей семенника. Тем не менее увеличение сосудистой проницаемости и кровотока может стать основой для временного дисбаланса в работе органа. Это подчеркивает необходимость дальнейшего исследования потенциальных эффектов рентгеноконтрастных средств на репродуктивную систему самцов, особенно при их многократном применении.

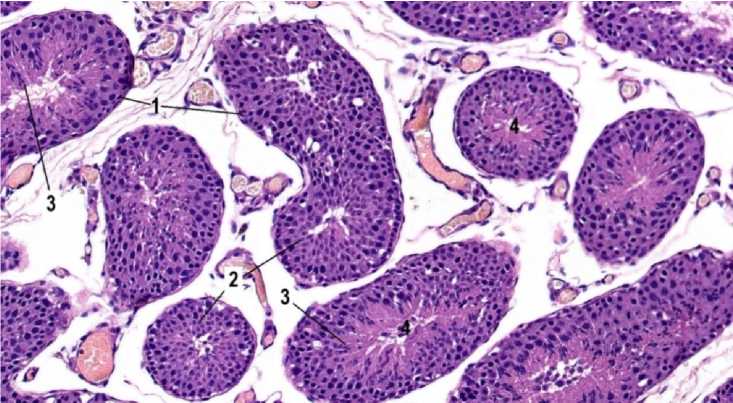

После введения кроликам рентгеноконтрастного средства «Тразограф®» в придатке семенника регистрировались определенные изменения. Наблюдалась кровенаполненность венозных капилляров придатка семенника. Отмечены незначительные изменения в структурах перегородок придатка, аналогичные тем, что были отмечены нами в семенниках, а именно – признаки отека интерстициальной ткани (рис. 4).

Рис. 4. Придаток семенника кролика. Ван-Гизон. Об. ×20, ок. 10: 1 – интерстициальная ткань; 2 – просвет протока придатка

Appendage of a rabbit testis. Van Gieson. Vol. ×20, approx. 10:

1 – interstitial tissue, 2 – the lumen of the duct of the appendage

В рамках проведенного исследования было изучено воздействие рентгеноконтрастного средства «Тразограф®» на основные морфологические параметры крови как до, так и после его введения. Для оценки изменений использовались ключевые гематологические показатели [3, 4].

Результаты анализа продемонстрировали статистически значимые изменения большинства исследуемых параметров после введения «Тразографа®». Уровень гемоглобина (HGB) увеличился на 9,00 %, что свидетельствует о повышении кислородной емкости крови.

Количество эритроцитов (RBC) возросло на 12,81 %, а гематокрит (HCT), отражающий процентное содержание форменных элементов в крови, увеличился на 12,16 %. Эти изменения могут быть связаны с усилением транспортной функции крови и изменением ее вязкости [9].

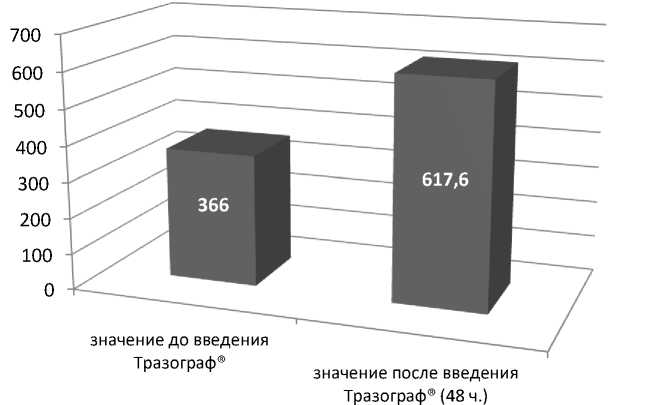

Отмечено значительное увеличение уровня лейкоцитов (WBC) на 12,95 %, что, вероятно, связано с активацией иммунной системы в ответ на введение препарата. Количество тромбоцитов (PLT) показало наиболее выраженный рост – на 68,74 %, что может свидетельствовать об активации тромбоцитарного звена гемостаза и усилении свертывающей способности крови [10].

В то же время наблюдалось умеренное снижение среднего содержания гемоглобина в эритроците (MCH) на 2,35 % и средней концентрации гемоглобина в эритроците (MCHC) на 0,59 %. Подробные результаты представлены в таблице.

Морфологические показатели крови кроликов до и после применения рентгеноконтрастного средства «Тразограф®»

Morphological parameters of rabbit blood before and after using the X-ray contrast agent Trazograf®

|

Показатель |

До введения «Тразограф®» |

После введения «Тразограф®» (48 ч) |

Референтный интервал |

|

Гемоглобин (HGB), g/L |

104,40±8,38* |

113,80±11,27* |

105–170 |

|

Эритроциты (RBC), 1012/L |

5,23±0,49* |

5,90±0,36* |

5–7,6 |

|

Гематокрит (HCT), % |

30,10±3,51* |

33,76±1,16 |

31–46 |

|

Лейкоциты (WBC), 109/L |

7,72±1,60* |

8,72±2,77* |

5,2–13,5 |

|

Тромбоциты (PLT), 109/L |

366,00±97,55* |

617,60±114,97* |

100–712 |

|

Средний объем эритроцита (MCV), fL |

60,12±1,11 |

63,06±3,13 |

56,8–66,5 |

|

Средний гемоглобин эритроцита (MCH), Pg |

23,80±0,64 |

23,24±1,39* |

20,1–25,1 |

|

Средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC), g/L |

339,60±13,42 |

337,60±24,41* |

320–370 |

* Достоверность между группами животных составляет Р > 0,05.

Введение рентгеноконтрастного вещества «Тразограф®» оказало выраженное влияние на морфологический состав крови кроликов, что подтверждается значительными изменениями гематологических параметров.

Резкий рост количества тромбоцитов (PLT) (рис. 5) может быть связан с активацией свертывающей системы крови в ответ на введение препарата. Гиперосмолярность контрастных веществ стимулирует высвобождение тромбоцитов из костного мозга и периферических депо. Такой эффект может быть также связан с временной эндотелиальной дисфункцией, стимулирующей агрегацию тромбоцитов. Это может указывать на потенциальное влияние препарата на процессы тромбопоэза, на что также обращали внимание авторы, использовавшие препарата урографин-76 [11, 12].

Рис. 5. Изменения со стороны системы свертывания крови у кроликов, 109/L

Changes in the blood coagulation system in rabbits, 109/L

Рост гемоглобина (HGB), количества эритроцитов (RBC) и гематокрита (HCT) может быть связан с физиологической реакцией организма на введение препарата. Некоторые исследования указывают, что введение рентгеноконтрастных веществ стимулирует кратковременный выброс эритроцитов из депо (селезенка) в кровь, что сопровождается повышением концентрации гемоглобина и гематокрита. Такие изменения могут быть обусловлены влиянием гиперосмолярности контрастного вещества на объем циркулирующей плазмы. Таким образом, наблюдаемый эффект, вероятно, имеет как физиологическую, так и биохимическую природу [13].

Увеличение количества лейкоцитов (WBC) после введения препарата «Тразограф®» может указывать на активацию иммунной системы в ответ на возможное раздражение или стресс, вызванный препаратом. Это согласуется с выводами авторов, исследовавших иммунный ответ на рентгеноконтрастные вещества у животных. Повышение WBC может быть следствием незначительного воспалительного процесса, вызванного введением гиперосмолярного контраста [14].

Умеренное снижение среднего содержания и концентрации гемоглобина в эритроцитах свидетельствует о возможном перераспределении железа в организме или временной осмотической изменчивости клеток. Исследования показывают, что гиперосмолярные контрасты могут вызывать дегидратацию эритроцитов. Это снижение может также объясняться быстрым включением «молодых» эритроцитов с меньшим содержанием гемоглобина в общий кровоток [15].

Результаты подтверждают многоаспектное влияние препарата «Тразограф®» на морфологические показатели крови. Динамика изменений указывает на то, что рентгеноконтрастные вещества вызывают комплексную реакцию организма, включающую стимуляцию эритропоэза, активацию иммунной и свертывающей систем, а также осмотическую перестройку клеток. Однако интерпретация данных требует учета различных факторов, таких как осмолярность, доза препарата и индивидуальные особенности животных. Для подтверждения выявленных закономерностей и минимизации вероятности побочных эффектов требуется дальнейшее изучение механизмов действия подобных препаратов [16].

Увеличение ряда показателей, особенно связанных с системой кровообращения, микроциркуляцией и системой свертывания, подчеркивает необходимость осторожности при применении рентгеноконтрастных средств. Стоит отметить, что изменения со стороны системы свертывания крови были близки к высшему значению нормы для данного вида животных, что подчеркивает необходимость учитывать эти изменения при интерпретации результатов исследований.

Заключение. Как свидетельствуют данные современных исследований, разработка контрастных агентов на основе наночастиц представляется довольно сложной, поскольку она включает в себя множество взаимосвязанных параметров, что будет зависеть от типа носителя, а также от целевого применения.

Наночастичные контрастные агенты играют важную роль в исследовании структурных и функциональных особенностей органов у мелких животных. Они показывают длительное время циркуляции в кровотоке и делают возможным визуализацию с помощью их пассивного транспорта к целевым участкам.

Рентгенографические исследования широко используются в ветеринарной и гуманитарной медицине, экономически эффективны, позволяют быстро и точно получить данные двух- и трехмерной рентгенографической визуализации органов мелких животных. Основным ограничением зачастую является низкая эффективность или токсичность имеющихся в настоящее время рентгеноконтрастных средств. В перспективе эффективные контрастные вещества должны быть скрыты наночастичными системами для предотвращения их быстрого почечного клиренса, высоко загруженными рентгеноконтрастными материалами, стабильными и с контролируемыми свойствами поверхности.

Изменения, наблюдаемые в семеннике и придатке, связаны с общей реакцией на введение рентгеноконтрастного средства. Кровена-полненность внутриорганных сосудов и отек интерстициальной ткани являются признаками увеличения количества межтканевой жидкости, связанной с реакцией организма на повышение осмотического давления в тканях, что важно учитывать при планировании проведения процедур с использованием рентгеноконтрастных средств. Не наблюдалось повреждений или де- генеративных изменений, которые могли бы указывать на отрицательное воздействие контрастного средства на репродуктивную функцию или структурную целостность семенников. В клетках сперматогенного эпителия (спермато-гонии, сперматоциты, ранние и поздние сперматиды, спермии) морфологических изменений нами не выявлено.

Гематологический анализ показал увеличение концентрации гемоглобина, количества эритроцитов, гематокрита, а также уровня лейкоцитов и тромбоцитов. Эти изменения, в частности значительное увеличение тромбоцитов на 68,74 %, свидетельствуют об активации системы гемостаза и иммунной системы. Одновременно было отмечено умеренное снижение среднего содержания и концентрации гемогло- бина в эритроцитах, что может быть вызвано перераспределением функциональных ресурсов организма.

В целом выявленные эффекты свидетельствуют, что введение «Тразографа®» вызывает временные физиологические изменения, направленные на поддержание гомеостаза. Значительное увеличение ряда показателей, особенно связанных с системой кровообращения и микроциркуляцией, подчеркивает необходимость осторожности при применении рентгеноконтрастных препаратов. Это важно учитывать как в исследовательской работе, так и в клинической практике, особенно в случае повторного использования контрастных средств или при наличии у пациентов сопутствующих патологий.