Использование сфероконического индентора для определения три

Автор: Садырин Е.В., Лапицкая В.А., Хабарова А.В., Евсюков А.П., Забияка И.Ю., Николаев А.Л.

Журнал: Российский журнал биомеханики @journal-biomech

Статья в выпуске: 2 т.29, 2025 года.

Бесплатный доступ

Использование наноиндентирования для измерения свойств стоматологических материалов и тканей зуба, в том числе при патологических изменениях, широко распространено в современной биоинженерной практике при проектировании новых экспериментальных составов для регенерации и восстановления поврежденных эмали и дентина. Использование сфероконического индентора в таких исследованиях позволяет проводить максимально деликатные измерения не только механических, но и трибологических характеристик. В настоящей работе с использованием сфероконического индентора ex vivo изучены механические (методом наноиндентирования) и трибологические характеристики (методом наноцарапания с непрерывной регистрацией коэффициента трения) пломбы из композитного материала, эмали в её окрестности, пломбы из стеклоиономерного цемента и модифицированной инфильтратом эмали в случае раннего кариеса. На каждом образце также приведены измерения здоровой эмали на медиальной противоположной части зуба. При этом для более детального анализа результатов представлены снимки со сканирующего электронного и атомно-силового микроскопа изучаемых областей. По совокупности собранных данных можно сделать вывод о более предпочтительном использовании композитного материала практикующим стоматологом в случае, если малоинвазивных методик лечения раннего кариеса оказывается недостаточно для эффективного лечения. В случае возможности применить полимерную инфильтрацию, стоматолог может добиться большей сохранности эмали пациента, «достраивая» частично растворенные кристаллы гидроксиапатита полимерным материалом, что позволяет достичь существенную близость значений механических и трибологических характеристик модифицированной эмали к здоровой ткани. Также в работе рассмотрены ограничения применяемых методов и способы их преодоления в будущих исследованиях.

Эмаль, пломба, композит, стеклоиономерный цемент, полимерный инфильтрант, наноиндентирование, наноцарапание, атомно-силовая микроскопия, сканирующая электронная микроскопия

Короткий адрес: https://sciup.org/146283133

IDR: 146283133 | УДК: 531.7 | DOI: 10.15593/RZhBiomeh/2025.2.05

Текст научной статьи Использование сфероконического индентора для определения три

RUSSIAN JOURNAL OF BIOMECHANICS

Наноиндентирование представляет собой совокупность методов, использующих прецизионное локальное силовое воздействие на материал с применением специализированного инструмента -индентора - и одновременную регистрацию деформационных откликов с нанометровым разрешением. Использование наноиндентирования для измерения механических свойств стоматологических материалов и тканей зуба, в том числе при патологических изменениях [1 – 5], достаточно популярно в современной биоинженерной практике. В большинстве исследований используется индентор Берковича, представляющий собой пирамиду с углом при вершине 9 = 65,3°, при этом эквивалентный угол конуса, т.е. полуугол в вершине конуса с такой же связью между глубиной погружения и площадью контактного пятна, что и пирамида, составляет 9 eq = 70,32° [6].

Guner и Kose [7] провели оценку твердости, модуля упругости и шероховатости поверхности реставрационных материалов, включая компомер, биоактивный восстановительный материал и высоковязкий стеклоиономерный цемент, после погружения в кислотные напитки, используя наноиндентирование с установленным индентором Берковича. Wan et al. [8] провели исследование влияния пористой микроструктуры на механические свойства эмали человека с использованием индентора Берковича и соответствующей конечно-элементной модели. Andrejovska et al. [9] также использовали данный тип индентора для изучения распределения твердости и модуля упругости в различных областях эмали и дентина. В работе Sadyrin [10] изучена корреляция механических свойств с плотностью минерализации дентина в стадии коричневого пятна с использованием наноиндентирования и рентгеновской микротомографии. В работе Brandt et al. [11] изучается потенциал упрочнения стеклоиономерного цемента путем уменьшения размера частиц стеклянного порошка и его влияние на локальные упругие и пластические свойства. Altan et al. [12] применили наноиндентирование с индентором Берковича для определения значений твердости и шероховатости стеклоиономерного цемента, стеклокарбомера и компомера.

Также для анализа механических свойств стоматологических материалов используются: индентор Викерса [13], имеющий схожее значение 9 eq = 70,3° с индентором Берковича, Кнупа [14], имеющий 9 eq = 77,64°, при этом одна из его диагоналей превышает другую примерно в семь раз, что в конечном счёте позволяет осуществлять в очень твердых материалах точные измерения контактной площади, и Бирбаума [15], имеющего наименьший 9 eq = 44,28°, что позволяет создавать наиболее массивные напряжения и деформации под индентором.

Отметим, что использование инденторов с радиусом закругления при вершине наконечника представляет собой самый деликатный способ [16; 17] нагружения, позволяющий избежать появление трещин до как можно больших размеров отпечатка. Так, Poolthong et al. [18] показали преимущество большого радиуса закругления индентора перед более острыми вариантами, включая индентор Берковича, что позволило получить более надежные значения модуля упругости эмали зуба, независимо от приложенных сил и глубины индентирования. Chai провел исследование механических свойств [19] и износа [20] эмали моляров путем наноиндентирования полированных бугров сферическим индентором. Трибологические свойства эмали зуба с использованием сфероконических инденторов были изучены в работах [21; 22]. Сфероконический индентор с радиусом закругления вершины около 300 нм использовался в работе Carreon и Funkenbusch [23] для исследования трибологических характеристик двух видов стоматологических реставрационных керамик. Тем не менее в современной литературе наблюдается крайний недостаток исследований механических и трибологических характеристик современных стоматологических материалов с использованием инденторов, имеющих радиус закругления.

В настоящей работе с использованием сфероконического индентора ex vivo изучены механические и трибологические характеристики:

-

- пломбы из композитного материала, эмали в её окрестности и здоровой эмали;

-

- пломбы из стеклоиономерного цемента (СИЦ) и здоровой эмали;

-

- модифицированной инфильтратом эмали и здоровой эмали.

Результаты дополнены изображениями, полученными на сканирующем электронном (СЭМ) и атомно-силовом микроскопах (АСМ).

Материалы и методы

Четыре образца моляров человека с признаками кариеса в стадии белого пятна (СБП) были удалены по ортодонтическим показаниям в стоматологическом отделении клиники Ростовского государственного медицинского университета, г. Ростов-на-Дону, Россия (выписка 14/21 от 23 сентября 2021 г. локального независимого этического комитета; пациенты предоставили информированное согласие). В исследовании, согласно протоколам фирм-изготовителей, использовались следующие стоматологические материалы: СИЦ Vitremer (3MESPE, г. Сент-Пол, США), композитный материал Estelite Flow Quick (Tokuyama Dental, г. Токио, Япония), инфильтрат Icon (DMG Chemisch-Pharmazeutische, г. Берлин, Германия, подготовлено два образца для более репрезентативного набора случаев кариеса).

Пробоподготовка продольных шлифов образцов выполнена с помощью прецизионной пилы Isomet 4000 ( Buehler , г. Лейк Блафф, США), далее была проведена шлифовка и полировка поверхности.

Обзорные изображения приготовленных срезов были выполнены с помощью стереомикроскопа Zeiss StereoDiscovery V. 20 ( Carl Zeiss Microscopy Gmbh , г. Оберкохен, Германия) по схеме Аббе. Для обработки изображений использовалось программное обеспечение Zeiss ZEN ( Carl Zeiss Microscopy Gmbh , г. Оберкохен, Германия).

Характеризация свойств (трибологических и механических) исследуемых областей образцов проведена на установке 750 Ubi ( Hysitron , США) с установленным сфероконическим индентором с радиусом закругления наконечника 226 нм и углом конусности 60°. Для оценки значений твёрдости индентирования (по Мейеру) H и приведённого модуля Юнга E выполнена серия экспериментов по наноиндентированию с регистрацией осадки индентора h и силой внедрения 500 мкН, профиль нагружения: нагрузка 10 с, за которой следовала разгрузка 10 с [24 – 26]. Трибологические испытания [27 – 29] проводились методом наноцарапания с непрерывной регистрацией коэффициента трения k тр . К индентору прикладывалась нагрузка 100 мкН. Наноцарапины длиной 5 мкм наносились за 5 с. Для выбора областей индентирования и наноцарапания, а также визуализации морфологии поверхности и результатов трибологических испытаний на наноинденторе выполнялось АСМ-сканирование образцов.

Визуализация поверхностей пломбы, а также границ раздела пломбы с окружающей эмалью осуществлялась с помощью СЭМ Crossbeam 340 ( Carl Zeiss Microcracy Gmbh , г. Оберкохен, Германия). Перед исследованием образцы зубов последовательно выдерживались в ваннах с растворами ацетона (чистый для анализа) 25, 50 и 70 % (по объёму) в течение 5 мин каждый, а затем 80, 90, 95 и 100 % (по объёму) по 15 мин каждый и, наконец, дважды последовательно погружались в 100%-ный (по объёму) ацетон на 30 мин, и, наконец, в 100%-ный (по объёму) ацетон на 48 ч при 4 ºC. После этого образцы выдерживали в вакуумной камере 1 ч при давлении 6·10–2 мбар, затем 1 ч при давлении 5·10–2 мбар, затем 24 ч при давлении 2·10–2 мбар, пока давление не достигало 6·10–1 мбар. Исследования на СЭМ проводились с использованием детектора вторичных электронов Эверхарта – Торнли с ускоряющим напряжением 1 кВ. Размер апертуры составлял 30 мкм.

Результаты и их обсуждение

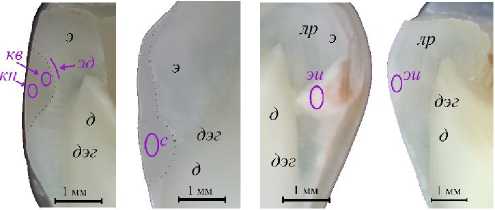

На рис. 1 представлены оптические изображения шлифов поверхности патологически измененных регионов исследуемых образцов с указанием как областей интереса (отмечены фиолетовым цветом), так и анатомических особенностей коронок. Здоровые области располагались на противоположной медиальной стороне коронки и представляли собой типичную здоровую эмаль зуба.

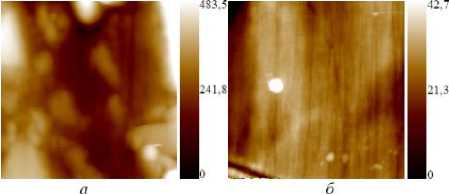

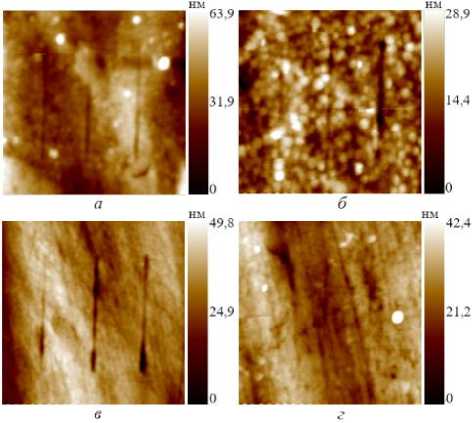

Следы, оставленные индентором в ходе трибологических испытаний в режиме наноцарапания, представлены на рис. 2 (композитная пломба), рис. 3 (СИЦ) и рис. 4 (полимерный инфильтрат).

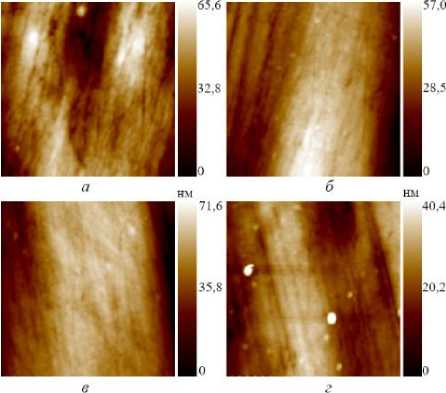

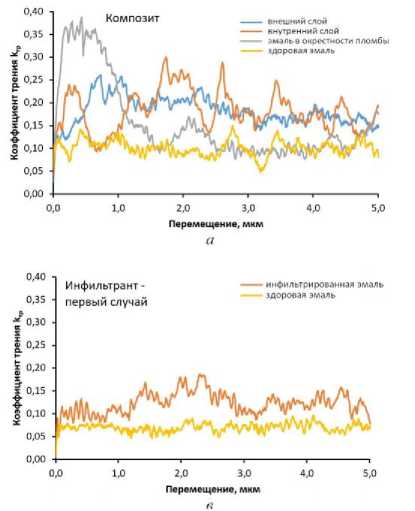

Результаты непрерывного измерения коэффициента трения при наноцарапании представлены в виде диаграмм на рис. 5. Участки для проведения серий наноиндентирований и наноцарапания выбирались сначала при использовании оптического микроскопа, позиционно синхронизированного с системой внедрения индентора, затем более прецизионно с использованием сканирования поверхности в режиме АСМ (позиции индентора в выбранных регионах интереса представлены в прил. А). Результаты механических и трибологических испытаний представлены в табл. 1–3.

Предыдущие исследования [30; 31] показали возможность расслоения композитной пломбы, предположительно возникающего в ходе стоматологического препарирования области кариеса в СБП и обеспечивающего более плавный переход микроструктуры от композита к дентиноэмалевой границе.

В ходе настоящего исследования подтверждается условное разделение пломбы на внешний и внутренний слой, причем последний имеет более развитый микрорельеф (что дополнительно подтверждается на снимках, полученных перед наноиндентированием, прил. А, а, б ) и близкие значения механических свойств ( H ниже на 21,1 % по сравнению с внешним слоем, E и k тр практически одинаковые).

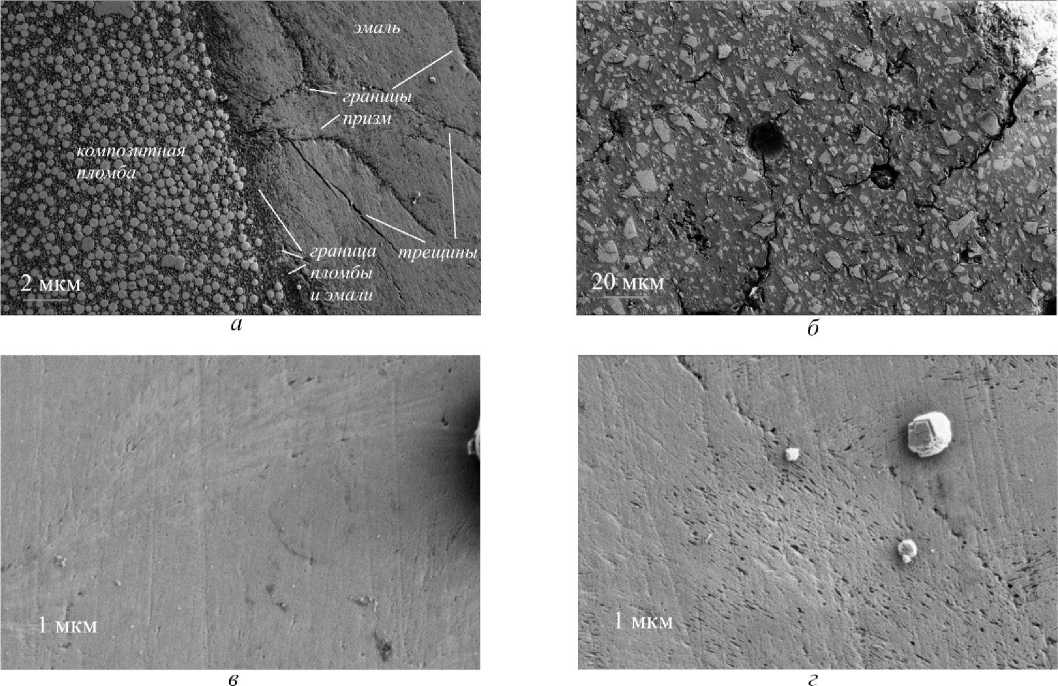

Близость механических свойств внутреннего и внешнего слоя композитной пломбы способна оказать положительный эффект на адгезионную прочность на интерфейсе «композитная пломба – эмаль в её окрестности» (при этом данный интерфейс демонстрирует целостность, что явно видно из

а ив г

Рис. 1. Снимки оптического микроскопа исследуемых областей образцов после: а – установка композитной пломбы; б – установки пломбы из СИЦ; в, г – полимерной инфильтрации (первый и второй случай соответственно); э – эмаль, д – дентин, эд – эмаль в окрестности пломбы, дэг – дентиноэмалевая граница, кв – внутренний слой пломбы, кн – внешний слой пломбы, с – СИЦ, лр – линия Ретциуса, эи – инфильтрированная эмаль, пунктирная линия показывает примерные очертания границ пломб наблюдений на СЭМ, рис. 6, а). В связи с этим также прослеживается нарастание значений механических свойств эмали в окрестности пломбы по отношению к здоровой эмали (тем не менее H на 23 %, E - на 17,4 % ниже в окрестности пломбы, чем для здоровой эмали).

Данный феномен объясняется нередким наблюдением частичной деминерализацией эмали в окрестности очага кариеса [32]. Обратите внимание на обнажённые границы эмалевых призм - данный эффект также был обнаружен при искусственной

НМ нм

Рис. 2. АСМ-изображения поверхности после трибологических испытаний: а - композитная пломба, внешний слой; б - композитная пломба, внутренний слой; в - эмаль в окрестности пломбы; г - здоровая эмаль; поле сканирования: 10 х 10 мкм

Рис. 3. АСМ-изображения поверхности после трибологических испытаний: а - СИЦ; б - здоровая эмаль; поле сканирования: 10 х 10 мкм

Рис. 5. Результаты непрерывного измерения коэффициента трения стоматологических материалов и эмали в их

Рис. 4. АСМ-изображения поверхности после трибологических испытаний: а, в - инфильтрированная эмаль (первый и второй случай); б, г - здоровая эмаль (первый и второй случай); поле сканирования: 10 х 10 мкм

Инфильтрант -второй случай

----инфильтрированная эмаль

окрестности: а - композитного материала; б - СИЦ; в, г - инфильтрированной эмали

(первый и второй случай соответственно)

деминерализации эмали в ходе кислотного травления [33; 34]), а также влиянием пломбы на данный регион эмали, особенно в ходе ее отверждения [35].

Дополнительно наблюдается снижение k тр на 37,5 % в здоровой эмали. Исследуемый материал по сути

Таблица 1

Свойства композитной пломбы и эмали в ее окрестности

На поверхности шлифа пломбы СИЦ обнаружено значительное число стеклянных частиц (их массив представлен на рис. 5, б и единичные частицы – в прил. Б, а , и рис. 3, а ). Значения механических свойств пломбы из СИЦ ниже таковых для здоровой эмали: H на 32,0 %, E в 2,2 раза, при этом k тр выше в 2,7 раза. Тем не менее значения механических свойств СИЦ оказались выше, чем ряд подобных материалов [36], что предположительно вызвано позиционированием

Таблица 3

Свойства инфильтрированной эмали

|

Область эмали |

h , нм |

H , ГПа |

E , ГПа |

k тр |

|

Обработанная (первый случай) |

81 ± 34 |

3,0 ± 1,1 |

53 ± 10 |

0,12 ± 0,02 |

|

Здоровая (первый случай) |

29 ± 2 |

7,0 ± 0,5 |

101 ± 2 |

0,07 ± 0,07 |

|

Обработанная (второй случай) |

40 ± 12 |

5,6 ± 1,6 |

84 ± 13 |

0,16 ± 0,01 |

|

Здоровая (второй случай) |

26 ± 1 |

7,7 ± 0,4 |

105 ± 3 |

0,13 ± 0,01 |

Рис. 6. СЭМ-изображения поверхности стоматологических материалов: а – композитного материала; б – СИЦ; в, г – инфильтрированной эмали (первый и второй случай соответственно)

Таблица 2

Свойства СИЦ

В случае же измерения трибологических свойств, царапины неизбирательно пересекали частицы, что отразилось на результатах: по сравнению с пломбой из композитного материала, k тр оказался выше на 33,3 % (также отмечается нарушение целостности интерфейса «СИЦ – эмаль» и большое число артефактов внутренней структуры в виде крупных пор и трещин, см. прил. Б, б ). Также на результатах индентирования мог сказаться факт дегидратации образцов перед проведением измерений – хорошо известно, что подобная процедура может сказаться на свойствах исследуемых биологических объектов [37], в том числе c ростом значений механических свойств [38].

Дегидратация образцов может полечь за собой появлением артефактов микроструктуры (трещины и т.д. [39]). В дальнейших исследованиях предполагается исследовать механические свойства, позиционируясь на стеклянных частицах или с использованием индентора с большим радиусом – без точечного позиционирования, измеряя в большей степени эффективные свойства поверхности, включающей различные элементы микрорельефа со смачиванием поверхности. Отметим, что дентин в окрестности пломбы из СИЦ демонстрирует следы деминерализации, см. прил. Б, в , что предположительно связано с возникновением полимеризационных напряжений в пломбе [40].

Что касается процедуры полимерной инфильтрации, обращает на себя внимание снижение значений механических свойств (H в 2,3 раза и 27,3 %, E – на 47,5 и 20 %), а также рост kтр на 71,4 % и 23,08 %, соответственно для первого и второго случая по сравнению со здоровой эмалью. Нетрудно заметить, что во втором случае полимерная инфильтрация оказалась гораздо эффективнее, чем в первом, что объясняется более ранней стадией кариеса: в втором случае сама область деминерализации меньше и при визуальном осмотре мало отличается от здоровой ткани (см. рис. 1, г), тогда как в первом случае область кариеса заняла существенную часть срединного региона медиальной части эмали зуба, распространяясь до дентина, и в приповерхностной зоне демонстрируя следы более развитых патологических изменений (см. рис. 1, в, область в окрестности эи, имеющая тёмный оттенок). При этом эмалевые призмы демонстрируют сохранность в обоих случаях, см. рис. 4). Можно сделать вывод, что в случае ранних проявлений кариеса именно с использованием полимерной инфильтрации практикующий стоматолог сумел максимально бережно обработать патологически измененную ткань, тем самым «достраивая» частично растворенные кристаллы гидроксиапатита полимерным материалом. Безусловно, подобная манипуляция не позволила в полной мере восстановить механические и трибологические свойтсва эмали (равно как и плотность минерализации [30]), однако совокупность полученных данных демонстрирует, что с точки зрения близости свойств ткани после стоматологического вмешательства именно малоинвазивный подход оказался наиболее эффективным.

Стоит отметить, что поверхность тканей в случае полимерной инфильтрации оказалась покрыта смазанным слоем, сформировавшемся в ходе процедуры пробоподготовки образцов (см. рис. 5, в, г, прил. Б, г, д ), что, однако, не помешало исследовать структуру материала при АСМ-сканировании и поиске места при наноиндентировании (в прил. А, и, к, различимы очертания эмалевых чехлов). В работе для достижения объективности результатов наноиндентирование проводилось в эмалевые призмы, ориентированные под близким углом по поверхности, имевшей схожие остаточные следы полировки (см. прил. А, ж – к ). Также обозначим недостаток работы, проявляющийся в небольшом числе образцов. Дополнительно отметим, что, хотя использованный индентор и является сфероконическим, он достаточно острый, что с учётом малых глубин внедрения (значения h в табл. 1–3) не является недостатком настоящей работы.

В будущих исследованиях планируется провести серию экспериментов на более значительном числе образцов для сбора дополнительных статистических данных.

Заключение

В настоящей работе на наборе моляров человека, извлеченных у пациентов по ортодонтическим показаниям, проведено исследование ex vivo механических и трибологических характеристик двух видов пломбировочных материалов (композит и СИЦ), а также эмали в СБП, модифицированной полимерным инфильтратом. Результаты сравнивались со значениями при аналогичных параметрах для здоровой эмали. По совокупности собранных данных в рамках настоящей работы можно сделать вывод о более предпочтительном использовании композитного материала практикующим стоматологом в случае, если малоинвазивных методик лечения раннего кариеса оказывается недостаточно для эффективного лечения. Если есть возможность применить полимерную инфильтрацию, стоматолог может добиться большей сохранности эмали пациента при ощутимой близости значений механических и трибологических характеристик модифицированной эмали к здоровой ткани. Требуются дальнейшие исследования возможностей применения полимерной инфильтрации при различных стадиях прогрессирования кариеса с учетом глубины повреждения эмали и возможности надёжного пересечения инфильтратом дентиноэмалевой границы, в том числе, с использованием подходов математического моделирования [41–43] и расширенного набора инструментов для характеризации свойств материалов [44–49].