Использование схемно-знаковых моделей при обучении иностранных студентов химии

Автор: Кольчугина И.Г.

Журнал: Инновационное развитие профессионального образования @journal-chirpo

Рубрика: Образовательные технологии: наука и практика

Статья в выпуске: 2 (46), 2025 года.

Бесплатный доступ

Современные тенденции развития высшего образования в Российской Федерации предполагают не только повышение уровня профессионального образования, но и увеличение числа иностранных студентов, обучающихся с помощью языка-посредника. В Пензенском государственном университете студенты из Индии и многих арабских стран получают образование по специальностям «Лечебное дело», «Фармация». Все преподаватели университета прошли специальную подготовку и в достаточной степени владеют английским языком, однако уровень языковой подготовки студентов зачастую недостаточен для понимания сложных химических понятий и процессов. В данной статье рассматривается проблема изучения некоторых тем аналитической химии иностранными студентами, обучающимися на английском как языке-посреднике. С учетом различного уровня подготовки иностранных студентов и разной степени владения английским языком использование средств визуализации и систематизации учебной информации является хорошим способом для студентов овладеть элементами учебной программы по предмету «Аналитическая химия». Предложено применять интерактивные методы, в частности, схемно-знаковые модели: граф логики, опорный конспект и модель обучения, разработанную на основе метода «Метаплан». Составлены методические рекомендации по применению метода «Метаплан» и апробированы с иностранными студентами второго года обучения по предмету «Аналитическая химия». Эффективность учебной деятельности студентов определялась путем научно-педагогического эксперимента, полученные результаты анализировались математически и статистически, в связи с этим вырабатывались предложения и рекомендации. Рекомендованы типы схемно-знаковых моделей в зависимости от вида занятий. Предложенные методы нашли применение на практических занятиях, лекциях и при самостоятельной работе студентов. Отмечается повышение успеваемости именно при работе студентов в группе, т. е. при взаимодействии не только с преподавателем, но и друг с другом.

Иностранные студенты, аналитическая химия, схемно-знаковые модели обучения, метод «метаплан»

Короткий адрес: https://sciup.org/142246028

IDR: 142246028 | УДК: 372.016:54

Текст научной статьи Использование схемно-знаковых моделей при обучении иностранных студентов химии

Пензенский государственный университет (далее — ПГУ) проводит обучение иностранных студентов на английском языке с 2013 г., и с каждым годом количество студентов, желающих получить образование, увеличивается (так, в 2024 г. количество иностранных студентов возросло до 350 человек). Расширяются и преподаваемые курсы: к специальностям «Лечебное дело» и «Стоматология» с 2020 г. добавлена специальность «Фармация» с преподаванием неорганической, органической, физической и аналитической химии.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»1 руководство ПГУ планирует дальнейшее увеличение обучающихся иностранных студентов.

На этом фоне актуальным становится вопрос о разработке механизмов успешной адаптации и интеграции иностранных студентов в процесс обучения по российским стандартам в соответствии с ФГОС 3++.

Материалы и методы исследования

Актуальность настоящего исследования определяется:

– неоднородным исходным уровнем базовых знаний студентов, обусловленным расхождениями в содержании школьных программ и национальными особенностями;

– потребностью разработки необходимого методического материала на основе схемно-знакового подхода;

– отсутствием методических разработок обучения аналитической химии с использованием языка-посредника.

Объектом исследования является процесс обучения химии студентов медицинского института специальности «Фармация», обучающихся на английском языке.

Цель исследования — разработка комплекса дидактических средств и методических рекомендаций по использованию схемно-знаковых методов обучения и особенно метода «Метаплан» со студентами, обучающимися на английском языке; внедрение схемно-знаковой модели обучения на основе метода «Метаплан» в процесс обучения аналитической химии. В нашей работе мы постараемся определить, какие типы схемно-знаковых моделей лучше применять в зависимости от вида занятия.

В ходе исследования использовались теоретические (обзор литературы по изучаемой проблеме), эмпирические (педагогический эксперимент) методы и методы обработки экспериментальных данных.

Ранее интерактивные методы работы успешно применялись при преподавании химии, соответственно отмечалось повышение заинтересованности и восприятия студентами информации [1]. Однако не всегда учебный материал воспринимается и анализируется легко, особенно студентами, в недостаточной степени владеющими языком-посредником. В научном педагогическом сообществе считается, что методы визуализации учебной информации облегчают процесс ее усвоения [2; 3]. Н. А. Неудахина [4] рассматривает особенности подготовки учебного материала для передачи студентам с помощью технологии визуализации. Г. И. Сапаевой [5] была разработана методика обучения аналитической химии студентов высших учебных заведений с использованием интерактивных методов. Т. В. Шориной и С. В. Хусаиновой [6] предложено структурирование и визуализация учебной информации на основе анализа педагогической литературы, получены данные, позволяющие актуализировать вопросы систематизации, кодирования и декодирования информации на основе схемно-знаковых моделей. Исследования Н. В. Кривошаповой [7] показали возможность использования инновационных технологий при работе с текстом, а Э. Н. Макаренко [8] рассматривал применение визуализации ин- формации как элемент творчества. Некоторые недостатки были выявлены при использовании электронных и мультимедийных средств визуализации [9].

Но несмотря на имеющиеся недостатки, схемно-знаковые модели представления информации являются «интерактивными методами преподавания и универсальным инструментом повышения наглядности изучаемого материала, выявления и презентации его существенных связей и закономерностей и, как следствие, активизации познавательной деятельности учащихся» [10, с. 40].

Анализ практики использования схемнознаковых моделей в учебном процессе позволил выделить наиболее распространенные: граф логики учебных элементов, «Метаплан» Н. Е. Эр-гановой, фреймовая модель М. Минского, продукционная модель, логическая модель, модель семантической сети, схемоконспект, опорный конспект В. Ф. Шаталова, ментальная карта, или карта мыслей.

В рамках учебного процесса в зависимости от характера выполняемой деятельности могут быть использованы все виды моделей. Например, Е. В. Шлякова считает, что использование ментальной карты в процессе обучения химии позволяет до стигнуть инвариантности решения поставленной задачи [11]. Достижение одномоментного усвоения учащимся ограниченного объема информации возможно с помощью применения в учебном процессе опорного конспекта [12]. Благодаря наличию опорных сигналов, связанных между собой в графическую схему, опорный конспект В. Ф. Шаталова облегчает запоминание, повторение материала, структуризацию и приумножение знаний и как результат удовлетворенность деятельностью. Это значит, что применение данной схемнознаковой модели представления материала может способствовать активизации познавательной деятельности студентов и усвоению полученной информации.

Одним из основных методов визуализации является «Метаплан», представляющий собой «систему разнообразных видов коллективной, групповой и индивидуальной деятельности, промежуточные результаты одной деятельности, которые являются исходным материалом для организации другой деятельности» [10, с. 17]. «Метаплан» — это методика структурирования групповых обсуждений и выработки эффективных коллективных решений.

Название «Метаплан» является собственностью компании Metaplan GmbH, которая раз- работала данный метод в конце 1970–1980-х гг. с целью повышения эффективности групповых дискуссий (Kleber)1.

В России метод «Метаплан» подробно рассмотрен Н. Е. Эргановой [13] и представляет собой вариативное множество элементов (знаковых форм), имеющих определенное значение. С. С. Кашлев трактует название технологии «Метаплан» как намеченный на определенный срок порядок работы, мета (в пер. с греч. ‘сверх’) — это макроуровень какого-либо явления. Таким образом, «метаплан есть сверхпорядок организации деятельности, некий стратегический порядок работы, включающий ряд тактических порядков» [10, c. 18].

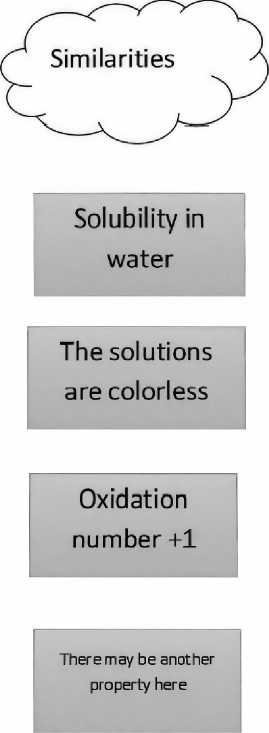

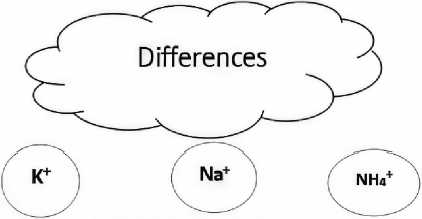

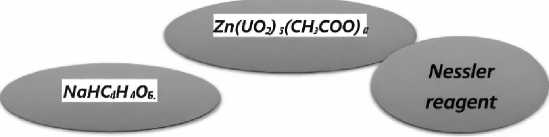

Метаплан-техника представляет собой инвариантное множество знаковых форм (элементов), имеющих определенное назначение. К элементам «Метаплана» относятся: полоса, облако, овал, прямоугольник, круг. Каждый элемент несет определенные сущностные характеристики: например, полосы используются для обозначения коротких формулировок или выводов, прямоугольником выделяются названия, заголовки или категориальные понятия. «Метаплан» как знаковое визуальное средство обладает чувственно воспринимаемыми свойствами — формой и цветом, что позволяет обучающимся воспринимать учебный материал на психофизиологическом уровне с опорой на эмоционально-чувственную сферу, поэтому процесс усвоения учебного материала ускоряется и упрощается. Представление учебных элементов в структурированном виде создает ориентировочную основу деятельности. С одной стороны, происходит формирование целостной системы знаний о химическом соединении или процессе, а с другой — общей системы учебно-познавательных действий по становлению такой системы знаний.

Таким образом, использование схемно-знаковых моделей и техники «Метаплан» должно способствовать восприятию информации иностранными студентами и лучшей адаптации к учебному процессу. С дидактической точки зрения это метод, активирующий мыслительную деятельность и стимулирующий речевую деятельность [14].

Результаты исследования

В соответствии с учебным планом специальности «Фармация» в Пензенском государст-

-

1 Metaplan. Basic Techniques Moderating group discussions using the Metaplan approach. URL: https:// www.metaplan.com/wp-content/uploads/2021/04/Metaplan_ Basiswissen_engl.pdf (дата обращения: 25.04.2025).

венном университете реализуются следующие виды занятий: лекции, практические с включением лабораторных работ и самостоятельная работа студентов. В статье мы постараемся определить, какие типы схемно-знаковых моделей лучше применять в зависимости от вида учебного занятия.

Внедрение учебного средства визуализации информации «граф логики» прошло успешную адаптацию при проведении практических занятий по темам курса аналитической химии: «Качественный анализ. Разделение смеси катионов». Как правило, граф логики систематизирует теоретический материал и используется перед проведением лабораторной работы, которая является практическим закреплением теоретических знаний.

Граф логики описывается в работе [4] и состоит из точек и ребер, соединяющих их. На первых этапах внедрения иностранным студентам предлагается пустой граф, в который они должны вписать этапы разделения смеси катионов различных аналитических групп. Работа осуществляется в группах по 3–4 человека, а полученные результаты обсуждаются всеми студентами. На последующих этапах внедрения студенты сами составляют графы логики по предложенным вопросам и, как правило, делают это с удовольствием.

Составление опорных конспектов — еще один способ систематизации и визуализации учебной информации. Опорные конспекты актуально использовать на тех видах занятий, где присутствуют большие объемы учебной информации, например, на лекциях. Успешно адаптировано применение метода на лекциях «Гравиметрические методы анализа» и «Оптические методы анализа». При использовании опорного конспекта информация сжимается, выделяется главное. Возможно применение различных шрифтов, фигур, цветов. Опорный конспект может быть составлен и к лекционному курсу при самостоятельной работе студентов.

Как справедливо было отмечено С. И. Осиповой и Ю. Г. Кублицкой, при использовании графа логики и опорного конспекта происходит подключение эмоционально-волевой сферы, и удовлетворение деятельностью достигается именно за счет воздействия на психоэмоциональную сферу во сприятия информации [15, с. 147].

Схемно-знаковая методика на основе метода «Метаплан» включает в себя работу с карточками различной формы и цвета и относится к методам визуализации информации, при котором происходит опредмечивание мыслительных операций. Этот метод имеет ряд преимуществ по сравнению с брейнсторм-методом, использующим устную форму обсуждения проблемы, в результате чего часть полученной информации может быть потеряна.

В метаплан-методе присутствует полная визуализация процесса обсуждения, соответственно его можно использовать как на магнитных досках, так и на больших и малых листах бумаги, с применением как карточек, так и цветных маркеров, т. е. существует множество вариантов выполнения техники метапланирования. Методику можно включать в разные этапы занятия в качестве средства принятия общего решения и обобщения аналитических данных. Главное, на наш взгляд, в методике «Метаплан» — интерактивность, взаимодействие участников друг с другом и нахождение совместного решения проблемы. Иностранным студентам тяжело дается вербальное восприятие информации, и метод «Метаплан» не только помогает усваивать ее, но и систематизирует знания путем визуального восприятия проблемы и коммуникации.

Чтобы техника «Метаплан» могла решать свои задачи по объективации мыслительных операций, структурированию учебных элементов (понятий), осознанию их существенных признаков и причинно-следственных связей, необходимо строго соблюдать предложенные Н. Е. Эргановой следующие правила:

-

– текст выступлений должен быть кратким;

-

– информация должна быть зафиксирована на самих элементах;

-

– на каждой карточке записан только один аргумент или концепция;

-

– текст должен быть написан разборчиво (в элементах карточки должно быть не более трех строк);

-

– не следует использовать более четырех цветов, нельзя игнорировать цвет;

-

– не допускается изменение формы элемента без изменения его значения.

Эти требования подходят для использования техники «Метаплан» на обобщающих практических занятиях по курсу аналитической химии со студентами-иностранцами.

Методика включает следующие этапы:

-

1. Введение в технику «Метаплан», озвучивание темы и формулирование проблем-вопросов.

-

2. Преподаватель (руководящий выполнением технологии) просит участников технологии в течение 5–10 минут ответить на вопрос и кратко записать ответ на прямоугольной карточке. Один ответ — одна карточка.

-

3. Полученные данные фиксируются на магнитной доске или листе бумаги, повторяющиеся данные зачеркиваются. Прямоугольники нумеруются с помощью кружочков.

-

4. Групповая работа, в ходе которой конкретизируются краткие ответы и записываются на овалах. Информация размещается на магнитной доске.

-

5. Подведение итогов. Фиксируем полученный результат. Выслушиваем резюме участников по поставленному вопросу.

-

6. Рефлексия. На этом этапе учащиеся могут оценить не только свои собственные результаты, но и результаты друг друга.

На рисунке 1 представлен «Метаплан» по теме: «Качественный анализ. Сравнительная характеристика катионов первой аналитической группы».

Курс аналитической химии преподавался студентам второго года обучения Пензенского государственного университета (специальность «Фармация»), обучающимся на английском языке как языке-посреднике. Из двух групп студентов одна (экспериментальная) обучалась с использованием схемно-знаковых моделей, а другая (контрольная) — с использованием традиционных техник (лекции, лабораторные работы). Изначально потенциал обеих групп были примерно одинаковым. Для анализа полученных знаний студентам обеих групп были даны одинаковые задания, а их результаты проанализированы (табл. 1).

Таблица 1

Абсолютная успеваемость и индикатор качества в экспериментальной и контрольной группах

|

Группы |

Кол-во студентов |

Отл. |

Хор. |

Удовл. |

Неуд. |

Абс. усп., % |

Инд. качества, % |

|

Экспериментальная группа |

12 |

2 |

7 |

3 |

– |

100 |

75 |

|

Контрольная группа |

15 |

– |

5 |

10 |

– |

100 |

33 |

The first analytical group of cations IC Na+ NH4+. No Group reagent!

г

Flame coloring

Detection reactions

There ma/ be another property here

Рис. 1. Сравнительная характеристика катионов I аналитической группы

Для расчета абсолютной успеваемости следует количество сдавших студентов разделить на количество студентов в группе и умножить на 100 %.

Для расчета индикатора качества успеваемости следует количество студентов, сдавших на «отлично» и «хорошо», разделить на количество студентов в группе и умножить на 100 %. В результате было установлено, что качество знаний студентов экспериментальной группы на 42 % выше, чем у студентов контрольной группы.

Выводы

Подтверждено, что схемно-знаковые модели обучения являются действенным способом визуализации, который повышает восприятие учебного материала, стимулирует мотивацию к обучению, затрагивая психоэмоциональную сферу восприятия информации.

Внедрение в учебный процесс схемно-знаковых моделей обучения, в частности метода «Метаплан», показало повышение процента успеваемости, качества знаний студентов и их заинтересованности в процессе обучения. Студенты, обучающиеся на языке-посреднике, не всегда способны воспринимать учебную информацию на слух. Причина этого не только в произношении терминов и понятий, но и в низком уровне владения английским языком студентами, например, арабской языковой группы. Визуализация процесса обучения помогает восприятию материала, его систематизации, установлению причинно-следственных связей, улучшает механическое запоминание, что отражается на результатах обучения.

Рекомендации по итогам исследования: опорный конспект рекомендовано использовать на лекционных занятиях и при самостоятельной работе студентов; граф логики будет полезен на практических занятиях, если необходима быстрая систематизация материала; метод «Метаплан» удобно применять при различных обсуждениях на практических занятиях, когда необходимо прийти к какому-либо решению; групповой метод работы показал эффективность как при построении графа логики, так и при метапланировании.

Исходя из вышеизложенного рекомендовано использовать схемно-знаковые модели обучения в высших учебных заведениях при работе с иностранными студентами, обучающимися на языке-посреднике.