Использование шкал клинической выраженности инсульта для определения реабилитационного прогноза

Автор: Репина Л.А., Романова Т.В., Повереннова И.Е.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Неврология

Статья в выпуске: 1 т.14, 2018 года.

Бесплатный доступ

Цель: изучить связь между параметрами неврологического статуса и качеством жизни пациентов, впервые перенесших ишемические инсульты в каротидном бассейне, для прогнозирования исхода острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК). Материал и методы. Обследовано 73 пациента с ишемическим инсультом в бассейне внутренних сонных артерий. Проанализированы индексы шкал, отражающих выраженность двигательного дефицита (NIHSS, Рэнкина, Ривермид, Фугл-Мейера), при первичном осмотре и параметры качества жизни с использованием опросника SF-36 через 24-36 месяцев после стационарного лечения. Пациенты были разделены на группы благоприятного и неблагоприятного исхода по данным опросника SF- 36 Результаты. Выявлена прямая корреляция между уровнем физического и психологического здоровья пациентов и показателями шкалы Фугл-Мейера; установлена отрицательная корреляция между уровнем психологического здоровья и тяжестью инсульта по шкале NIHSS в группе с неблагоприятным исходом. Заключение. Показатели шкал Фугл-Мейера и NIHSS, полученные в остром периоде ишемического инсульта, могут быть использованы для построения прогностической модели исхода ОНМК.

Ишемический инсульт, качество жизни, реабилитационный прогноз, шкалы клинической выраженности инсульта

Короткий адрес: https://sciup.org/149135054

IDR: 149135054

Текст научной статьи Использование шкал клинической выраженности инсульта для определения реабилитационного прогноза

1Введение. Среди наиболее значимых проблем современной неврологии инсульт занимает одно из первых мест. Несмотря на имеющийся прогресс в лечении цереброваскулярных заболеваний, проблема инсульта сохраняет большую медицинскую, социальную и экономическую значимость, определяет одну из основных причин инвалидизации и смертности населения [1]. Особенно актуальна эта проблема в Российской Федерации. Только 8-13% больных остаются социально адаптированными после перенесенного инсульта, поэтому ранняя диагностика, прогноз и нейрореабилитация требуют дальнейшего совершенствования [2]. В результате инсульта наиболее частым проявлением неврологического дефицита является гемипарез, который, как правило, сохраняется и в дальнейшем. Утрата двигательной функции во многом определяет физическое, психологическое, социальное и духовное состояние больного, т.е. изменяет уровень многих показателей качества жизни [3].

ВОЗ предложила под эффективностью медицинской помощи понимать необходимость достижения

приемлемого для больного «качества жизни» [4]. Таким образом, показатели качества жизни могут быть использованы как оценка результативности реабилитационных мероприятий при остром нарушении мозгового кровообращения (ОНМК) и, соответственно, исхода заболевания. Зная заранее, что оказывает наиболее выраженное влияние на исход ишемического инсульта, можно прогнозировать течение отдаленного периода и корректировать лечебные мероприятия, тем самым улучшая качество жизни пациента. Создано множество опросников, отражающих неврологический статус пациента. Шкалы являются доступным, неинвазивным, быстрым способом оценки степени неврологического дефицита. Важным представляется вопрос: какие из данных шкал в наибольшей степени отражают последующее качество жизни пациентов и, следовательно, исход ишемического инсульта? [5, 6].

Цель: изучение связи между параметрами неврологического статуса и качеством жизни пациентов, впервые перенесших ишемические инсульты в каротидном бассейне, для прогнозирования исхода острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК). Имея представление о реабилитационном потенциале пациента, есть возможность повысить эффективность лечения, качество жизни и оптимизировать прогноз заболевания.

Материал и методы. Исследование выполнялось в соответствии со стандартами надлежащей клинической практики (Good Clinical Practice) и принципами Хельсинкской декларации. Протокол исследования одобрен комитетом по биоэтике при Самарском медицинском университете. До включения в исследование у всех участников получено письменное информированное согласие. Обследовано 73 пациента, госпитализированных в 2015–2016 гг. в неврологическое отделение для больных с ОНМК Регионального сосудистого центра Самарской области, в связи с впервые развившимся ишемическим инсультом в каротидном бассейне и имеющимся гемипарезом. Все пациенты были сопоставимы по возрасту, полу, локализации и размеру очага, выраженности пареза. Средний возраст пациентов составил 64±12 лет, преобладали женщины (Ж:М=5:4).

Патологический очаг (по данным компьютерной томографии головного мозга) локализовался в бассейне средней и передней мозговых артерий, размеры его варьировались от 6х11 мм до 58х26 мм, двигательный дефицит выражался центральным гемипарезом до 3–4 баллов. Верификация диагноза проводилась путем оценки неврологического статуса, включая все стандартизированные методы дополнительного обследования пациента с подозрением на ОНМК (ультразвуковая допплерография сосудов БЦС, ТКДК, компьютерная томография головного мозга, лабораторные обследования). Дополнительно подсчитывались: индекс тяжести инсульта (по шкале NIHSS), индекс независимости (модифицированная шкала Рэнкина), индекс активности повседневной жизни (шкала мобильности Ривермид), двигательный дефицит по общепринятой международной шкале Фугл-Мейера (Fugl-Meyer, et al., 1975); оценивалась степень депрессии (шкала Бека), когнитивных функций (Монреальская шкала оценки когнитивных функций). Оценку степени инвалидизации пациентов или анализ их активности в повседневной жизни осуществляли по индексу Бартел (1955). Показатель качества жизни оценивался с помощью опросника SF-36 (Medical Outcomes Study 36-Item Short Form Health Survey, 1992) и Визуальной аналоговой шкалы (ВАШ) (Visual Analogue Scale (VAS), Huskisson E. С., 1974.). Опросник SF-36 содержит 8 показателей здоровья, которые наиболее часто измеряют в популяционных исследованиях и которые более всего подвержены влиянию заболевания и лечения. Вопросы отражают общую самооценку здоровья в динамике за последний год, а также 8 сфер здоровья.

Лечение пациентов проводилось в соответствии со стандартом оказания специализированной медицинской помощи при инфаркте мозга. Все больные выписаны из стационара на 10–18-е сутки после поступления в стационар. Всем пациентам проведено клинико-психологическое исследование в первые дни ОНМК и через 2 недели от начала заболевания с применением названных шкал. На амбулаторном этапе больные обследованы через 24–36 месяцев после стационарного лечения. В этот период проводилось добровольное анкетирование с помощью опросника оценки качества жизни SF-36 с вычислением двух интегральных показателей: уровней физического и психологического благополучия. Все пациенты были разделены на две группы: с благоприятным и неблагоприятным исходом ОНМК. В первую группу отнесены пациенты, у которых качество жизни возросло по сравнению с таковым в остром периоде инсульта. Группу с неблагоприятным исходом составили пациенты, оценившие свое качество жизни на том же уровне, что и в первые дни болезни, либо ниже.

Статистический анализ проводился с помощью программы Microsoft Excel 2010. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался равным 0,05. Описание признаков, имеющих нормальное распределение, представлено в виде M±SD, где М — среднее арифметическое, SD — стандартное отклонение. Статистическая обработка результатов заключалась в выполнении корреляционного анализа с расчетом коэффициента корреляции Спирмена между индексами, характеризующими состояние неврологического статуса (NIHSS, Рэнкина, Ривермид, Фугл-Мейера) и параметрами общего психологического и физического здоровья (ОПЗ и ОФЗ) опросника SF-36.

Результаты. Проведенный анализ показал, что среднее значение тяжести инсульта по шкале NI-HSS в первые 3–4 дня ОНМК составило 7,32±4,07; по шкале Рэнкина 3,27±0,98; по шкале Ривермид 5,45±3,73. Средний показатель двигательного дефицита по шкале Фугл-Мейера 60,07±20,89.

По шкале оценки качества жизни физический компонент здоровья у пациентов в отдаленном периоде инсульта (амбулаторный этап обследования) в среднем составил 41,76±14,36; психологический компонент здоровья 44,99±13,86. Закономерно, что среднее значение физического здоровья выше в группе пациентов с благоприятным исходом и составляет 49,9±8,97 (средний показатель ОФЗ в группе с неблагоприятным исходом 36,03±10,83). Средний показатель психологического здоровья в группе больных с улучшением качества жизни составил 49,72±10,37, что выше таковых показателей в группе сравнения (42,2±15,4).

Проведен корреляционный анализ между показателями качества жизни пациентов и показателями всех шкал оценки тяжести инсульта (NIHSS, Рэнкина, Ривермид, Фугл-Мейера) в двух группах: с благоприятным и неблагоприятным исходом. Выявлена прямая корреляция между баллами ОПЗ и ОФЗ и показателями шкалы Фугл-Мейера (0,33 и 0,31 соответственно) у пациентов в группе с неблагоприятным исходом.

Получена слабая прямая отрицательная корреляционная связь между уровнем психологического здоровья пациентов и тяжестью инсульта по шкале NIHSS в группе с неблагоприятным исходом (коэффициент корреляции –0,29). Четкой зависимости между показателями качества жизни пациента в отдаленном восстановительном периоде ишемического инсульта и результатами оценки неврологического статуса в остром периоде по другим шкалам не выявлено (таблица).

Обсуждение. Полученные результаты средних значений показателей тяжести инсульта, выраженности двигательного дефицита, степени независимости и активности свидетельствуют о том, что пациенты, вошедшие в исследование, имели умеренный гемипарез вследствие инсульта. Для достоверности результатов и однородности группы в исследование не были включены пациенты с грубыми двигательными нарушениями в виде плегии, с грубыми нарушениями сознания и полностью зависимые и нуждающиеся в посторонней помощи.

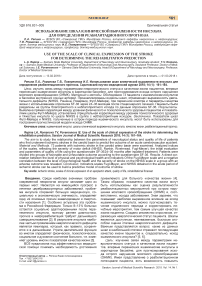

Коэффициенты корреляции показателей качества жизни и шкал, оценивающих двигательный дефицит пациента в остром периоде ишемического инсульта

|

Показатели качества жизни |

Шкалы клинической выраженности инсульта |

|||

|

NIHSS |

Рэнкина |

Ривермид |

Фугл-Мейера |

|

|

КЖ-ОФЗ+ |

0,010782 |

–0,17237 |

0,235003 |

0,09518 |

|

КЖ-ОПЗ+ |

0,044104 |

–0,01691 |

–0,02964 |

–0,15801 |

|

КЖ-ОФЗ – |

–0,08645 |

0,088523 |

0,199065 |

0,333605 |

|

КЖ-ОПЗ – |

–0,29885 |

–0,06919 |

0,156256 |

0,311786 |

Интерпретируя результаты опросника SF-36, выявили, что показатели каждой шкалы по оценке качества жизни варьируются между 0 и 100, где 100 представляет полное здоровье [7]. Высокими считаются показатели, превосходящие 50-балльную отметку и наиболее приближенные к 100 баллам. В литературе приводятся данные исследований качества жизни у практически здоровых людей [8]. Среднее значение физического и психологического компонентов уровня качества жизни, по данным нашего исследования, ниже средней границы этих показателей у здоровых людей. У пациентов, перенесших ишемический инсульт, как правило, сохраняется двигательный дефицит в виде гемипареза. Утрата двигательной функции во многом определяет снижение физической и социальной активности человека в повседневной жизни, что не может не отразиться на объективных показателях качества жизни.

Полученные результаты после проведенного корреляционного анализа между показателями качества жизни пациентов и результатами оценки клинической выраженности тяжести инсульта (по шкалам NIHSS, Рэнкина, Ривермид, Фугл-Мейера) в каждой группе (с благоприятным и неблагоприятным исходом) показали, что наиболее выраженная корреляция выявлена между уровнем физического и психологического здоровья у пациентов в группе с отрицательной динамикой качества жизни и показателей шкалы Фугл-Мейера. Эта прямая положительная корреляция составила соответственно 0,33 и 0,31. Статистически это интерпретируется как средняя сила связи между данными характеристиками. Чем тяжелее были двигательные расстройства в первые дни заболевания, тем ниже пациенты оценивали свое качество жизни в отдаленном периоде после перенесенного ОНМК. Когда двигательный дефицит в остром периоде ишемического инсульта составлял по шкале Фугл-Мейера 59,34±21,78 (ОФЗ) и 60,59±19,27 (ОПЗ), качество жизни таких пациентов по физическому и психологическому компонентам отмечалось как наиболее низкое.

Обращает на себя внимание полученная слабая прямая отрицательная корреляционная связь между уровнем психологического здоровья пациентов и тяжестью инсульта по шкале NIHSS в группе с неблагоприятным исходом, особенно по показателю общего психологического здоровья (ОПЗ). Коэффициент корреляции составил –0,29. Чем грубее был выражен двигательный дефицит у пациента с ишемическим инсультом в остром периоде, тем ниже он оценивал свое качество жизни по психологическому компоненту в отдаленном периоде. Теоретически если оценка тяжести инсульта по шкале NIHSS при первичном осмотре пациента с ОНМК составляет 10±3,45, то можно ожидать неблагоприятного прогноза в психологическом аспекте у данных пациентов.

Низкие коэффициенты корреляции между исходом заболевания и результатами показателей шкал Ривермид и Рэнкина свидетельствуют о том, что связи между данными параметрами практически нет и они не влияют друг на друга. Использование опросников по шкалам Ривермид и Рэнкина, по данным нашего исследования, для прогностической оценки ишемического инсульта в каротидном бассейне не представляет интереса.

Заключение. В проведенном исследовании отмечена зависимость между качеством жизни больных после перенесенного инсульта и объективной оценкой неврологического статуса с помощью опросников в остром периоде ишемического инсульта. Выраженность утраченной двигательной функции у пациентов, перенесших ОНМК, во многом определяет дальнейшую их адаптацию в социальной среде. Парез, часто сохраняющийся после инсульта, влияет на общее состояние, при котором человек успешно осуществляет свою физическую, психологическую и социальную деятельность, что в итоге и формирует его качество жизни. Показатели шкал Фугл-Мейера и NIHSS, полученные в остром периоде ишемического инсульта, могут быть использованы для построения прогностической модели исхода ОНМК.

Список литературы Использование шкал клинической выраженности инсульта для определения реабилитационного прогноза

- Клочихина О.А., Стаховская Л. В. Анализ эпидемиологических показателей инсульта по данным территориально-популяционных регистров 2009-2012 гг. Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова 2014; (6): 46-49

- Агафонов H.B., Алексеев А. Г. Инсульт: Современные походы диагностики, лечения и профилактики. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014; 248 с.

- Ахмадеева Л. P., Абдрашитов Т. M., Самигуллина Г.Д. и др. От чего зависит качество жизни после инсульта. Российский семейный врач 2004; (4): 26-29

- Уткина И.М., Брыжахин ГГ. Качествожизни и кли-нико-психологический статус больных, перенесших инсульт, в процессе реабилитации. Медицинская психология 2007; (3): 169-172

- Кожинова А.В., Левин О.С. Фармакотерапия больных, перенесших ишемический инсульт, в период реабилитации. Современная терапия в психиатрии и неврологии 2015; (1): 4-11

- Chaiyawat Р, Kulkantrakorn К. Effectiveness of home rehabilitation program for ischemic stroke upon disability and quality of life: a randomized controlled trial. Clinical neurology and neurosurgery 2012; (7): 866-870

- Ware JE, Kosinski M. Interpreting SF-36 summary health measures: a response. Qual Life Res 2001; (10): 405-413

- Сагатов И.Е. Результаты исследования качества жизни, связанного со здоровьем, у 50 практически здоровых людей г. Алматы (по данным опросника mos SF-36). Вестник АГИУВ 2011; (2):13-15.