Использование сигнала акустической эмиссии облученного кремния для настройки дефектоскопов в строительной технике

Автор: Хайдаров Турдали, Абдукадырова Изида Хамидовна, Каримов Юрий Нариманович, Ашрапов Улугбек Товфикович

Журнал: Нанотехнологии в строительстве: научный интернет-журнал @nanobuild

Статья в выпуске: 5 т.2, 2010 года.

Бесплатный доступ

Приведены результаты исследования процесса образования микроструктур, точечных и про- тяженных дефектов в гамма-облученном полупроводнике - монокристаллическом кремнии с ис- пользованием ультразвукового метода. Выявлена его стадийность в зависимости от дозы излучения и времени выдержки. Обнаружена миграция микроструктур, радиационных дефектов на наиболее интенсивной стадии деформационного упрочнения кристалла после прекращения действия радиа- ции. Показано, что миграция вызывает аномальные изменения внутреннего трения (Q-1) и спектра акустической эмиссии. Впервые установлено возникновение акустического сигнала в данном ма- териале. Проанализированы механизмы возникновения нестабильных наноструктур, природы их радиационной и временной динамики, возможность использования появления акустоэмиссионного сигнала в облученном кремнии для настройки дефектоскопов для строительной техники.

Микроструктура, миграция, радиация, акустическая эмиссия, дефектоскоп, упрочнения, дислокации

Короткий адрес: https://sciup.org/14265523

IDR: 14265523 | УДК: 539.2

Текст научной статьи Использование сигнала акустической эмиссии облученного кремния для настройки дефектоскопов в строительной технике

Т. ХАЙДАРОВ и др. Использование сигнала акустической эмиссии облученного кремния бразование в процессе облучения, деформация или закалка нестабильности структуры полупроводников, изменения их микроструктуры и дефектности изучены в экспериментальных и теоретических работах [1–10]. Однако микроскопический механизм этих процессов после прекращения действия облучения и деформации до конца не выяснен. Какова их природа и как ведут себя такие дефектные структуры после облучения – до настоящего времени не изучено. Перестройка таких дефектных структур может найти перспективу в развитии акустоэмиссионных (АЭ) технологий, используемых в различных областях техники. В этой связи представляется интересным изучение динамики наноструктур, радиационных дефектов в полупроводниках после прекращения действия радиации.

В данной статье приводятся результаты исследования пострадиационной динамики наноструктур, радиационных дефектов в монокристаллическом кремнии в зависимости от времени выдержки γ -облученных образцов, возможности возникновения АЭ сигнала и его природы, реальность его использования при настройке АЭ дефектоскопов, необходимых для непрерывного наблюдения за состоянием крупных строительных и гидросооружений. Нами было исследовано поведение наведенных наноструктур, радиационных дефектов в γ -облученном кремнии марки х КДБ-10 и КЭФ-100 с использованием ультразвукового резонансного метода [10]. В измерениях использовались призматические стержни размерами 1х3х35, 1,2х4,1х28,7 и 1х1х20 мм, высокие порядки частот собственных резонансов изгибных колебаний лежали в диапазоне от 20 до 200 кГц. Облучение образцов проводили в γ -канале источника 60Со мощностью дозы 500 рад/с. Интенсивность γ -излучения вполне достаточна для изучения неупругости в монокристаллах Si, где незначительная концентрация дефектов оказывает существенное влияние на Q–1 [1].

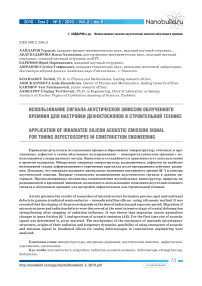

Дозовые зависимости Q–1 характеризуют то, что по мере роста дозы γ -квантов наблюдаются три стадии деформационного упрочнения, когда пластическая деформация кристалла изменяется нелинейно. На первой стадии упрочнения (дозовой интервал от 10 до 103 рад), где на-

Т. ХАЙДАРОВ и др. Использование сигнала акустической эмиссии облученного кремния чинается формирование протяженных дефектов, Q–1 плавно растет, во второй стадии, когда доза растет от 103 до 105 рад, наблюдался резкий рост Q–1 из-за интенсивного образования дислокационных петель. На третьей стадии (дозовой интервал 106–109 рад) увеличение плотности петель дислокаций вызывает упрочнение кристалла, наблюдается резкое падение Q–1 (рис. 1). Внутреннее трение облученного кремния от 106 до 109 рад после прекращения действия радиации ведет себя аномальным образом.

Рис. 1. Дозовые зависимости внутреннего трения монокристалла кремния:

1 – измеренные на частоте 149 кГц; 2 – на 90 кГц.

На вставке показан резонансный спектр, из которого определяются значения Q–1 = (f2 – f1) / fo = ∆ f / fo

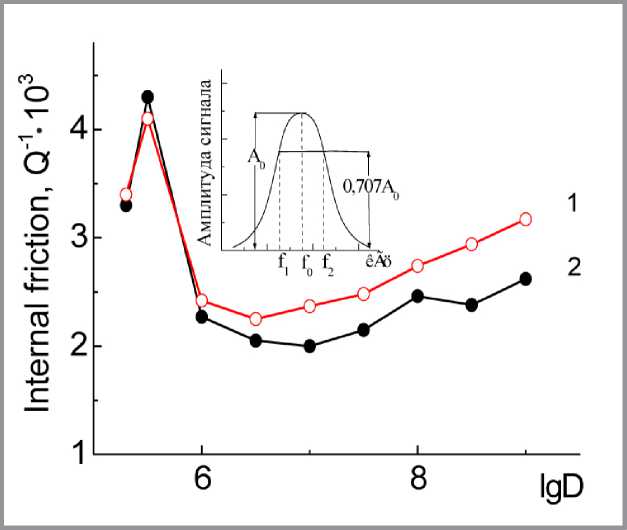

На временной зависимости внутреннего трения Q–1 (t) с истечением времени через 1,5–2 часа после начала измерения обнаружен пик Q–1 (t), превышающий в 2,5 раза его первоначальное значение (рис. 2). Пик от максимального значения монотонно падает до равновесного значения за длительное время, его можно было регистрировать даже через неделю. Приведенная на рис. 2 форма кривой показывает, что пластическое течение напряжения после прекращения облучения протекает,

Т. ХАЙДАРОВ и др. Использование сигнала акустической эмиссии облученного кремния по-видимому, аналогично его протеканию при формировании, т. е. скачками. Течение напряжения связано с аннигиляцией петель дислокаций, образующих грубые линии скольжения. Предполагаем, что основной механизм появления пика на временной зависимости внутреннего трения связан с аннигиляцией петель дислокации, наведенных в кремнии γ-радиацией, которая имеет кооперативный характер развития. Образованные в результате аннигиляции новые границы являются эффективным поглотителем акустической энергии, которые приводят к росту Q–1 (t), а дальнейшее падение его, по-видимому, связано с появлением новой поверхностной точки закрепления, а также падением плотности дислокационных петель. Дальнейшее развитие аннигиляции протекает случайным образом путем последовательной активации дислокационных петель в границах микроструктуры полями внутренних напряжений и процесс рекристаллизации монотонно стремится к своему равновесному значению. Образование таких структур связано с действием трехмерных систем скольжения соответствующих кристаллографических плоскостей, что показано для пластически деформированного мо-

Рис. 2. Временные зависимости внутреннего трения монокристаллического кремния после прекращения действия облучения:

1 – облучен до 109 рад; 2 – до 108 рад; 3 – исходный образец

Т. ХАЙДАРОВ и др. Использование сигнала акустической эмиссии облученного кремния нокристалла кремния в [11]. При достижении определенного размера микроструктуры становятся неустойчивыми [6] и протекает обратный процесс – рекристаллизации путем аннигиляции петель дислокации. Таким образом, можно ожидать, что в данном дозовом интервале, соответствующем третьей стадии деформационного упрочнения, происходят сложные структурно-физические процессы. Полагаем, что одним из таких процессов является появление АЭ волны [10], которая возникает при исчезновении петель путем аннигиляции.

Для того чтобы лучше понять причины процесса, происходящего на зависимости Q–1 (t) в облученном кремнии выше 106 рад, проводились дальнейшие исследования возможности регистрации сигнала АЭ по методике, предложенной в работе [10]. Образцы имели размеры: толщина 1–1,5 мм, ширина 4–5 мм, длина 10 мм. Источником АЭ является образование (рождение) дислокации по механизму Франка–Рида. Такой сигнал возникает также при отрыве дислокаций от точки закрепления, при перемещении и торможении дислокации препятствиями (дефектами), при исчезновении путем аннигиляции двух дислокаций противоположного знака, а также при взаимодействии дислокации и др. Во всех этих случаях изменение упругого поля дислокации порождает упругую волну АЭ [10]. В расчете на расстояние между атомами вдоль линии дислокации (2,5 A) эта энергия волны составляет ~10•10–19 Дж (или около 6 эВ). Для монокристаллического кремния энергия такой дислокации 19 эВ [12]. Такая высокая энергия приводит к существенному увеличению вероятности аннигиляции дислокаций [6]. Согласно оценкам, на излучение упругой волны расходуется около 1% энергии, основная ее часть превращается в тепло из-за взаимодействия дислокаций с термическими фононами.

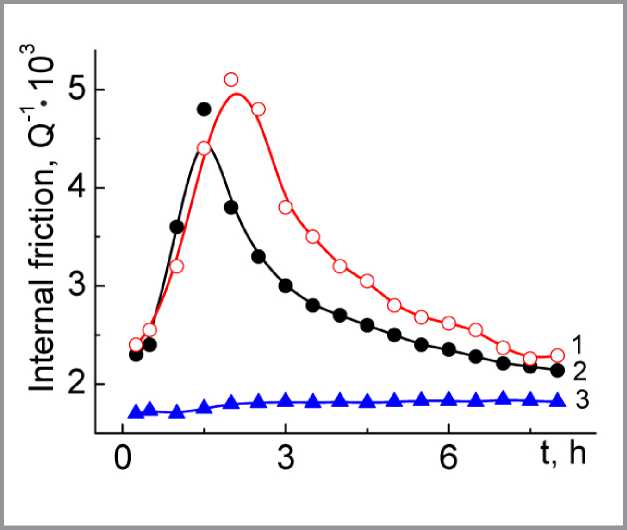

В облученных образцах сигналы АЭ, как и ожидалось, нами наблюдались в области дозы выше 106 рад, при этом ее интенсивность повышалась с дозой. Отдельные пики, показанные на рис. 3, по нашему предположению – это АЭ сигналы, проявляющиеся, когда на одной и той же стадии развития участвует «лавинообразно» большое количество дислокаций и они могут дать когерентные упругие волны, сумма которых и воспроизводится как отдельный акт АЭ. Поведение временной зависимости внутреннего трения (рис. 2) и появления АЭ сигналов, участок которых приведен на рис. 3, возможно, говорит о том, что они имеют один механизм.

Т. ХАЙДАРОВ и др. Использование сигнала акустической эмиссии облученного кремния

Рис. 3. Характер изменения скорости счета от времени проявления акустической эмиссии при облучении монокристаллического кремния до дозы 108 рад, N – число импульсов за секунды.

На вставке показаны гистограммы распределений амплитуды скачков деформирующего напряжения при скорости деформации £ = 1,3–10–5 с–1 для монокристалла Nb с шириной образца d = 4 мм [5]

Пики АЭ проявляются как случайная дискретная функция времени, которая зависит от количества образовавшихся или разрушавшихся элементов. Нерегулярные пики АЭ имеют наиболее высокую плотность после истечения времени ~1,5 часа при облучении кремния до дозы 108 рад. Непрерывную часть АЭ и шумы не пропускает дискриминатор, имеющий уровень дискриминации 20 мВ. Предварительный усилитель имеет полосу пропускания от 50 до 120 кГц.

Большая плотность числа зарегистрированных импульсов, дискретных АЭ, за единицу времени проявляется через 2 часа после установления образца при облучении кремния до дозы 109 рад. Аналогичные спектры наблюдаются при всех дозах в интервале от 106 до 109 рад, при этом с ростом дозы как наиболее вероятная плотность (числа импульсов в секунду) спектра АЭ, так и пики Q–1 (t) смещаются в сторону увеличения времени. Сравнение АЭ сигнала в диапазоне доз 106–109 рад

Т. ХАЙДАРОВ и др. Использование сигнала акустической эмиссии облученного кремния с поведением Q–1 (t) в том же диапазоне доз позволяет предположить, что их поведение выше 106 рад связано с локализацией дислокационных петель в полосах скольжения [6, 9], при аннигиляции которых возникают АЭ сигналы.

Гистограммы распределений нормированной амплитуды скачков деформирующего напряжения при £ = 1,3–10–5 с–1 для монокристалла Nb [5], которые по характеру проявления совпадают с АЭ спектром облученного до 108 рад кремния, показаны на вставке рис. 3. Распределение амплитуды АЭ сигнала, регистрированное в данном эксперименте, напоминает величины скачков напряжения (гистограмма напряжений), которые при комнатной температуре соответствуют колоколообразным распределениям. Сопоставление скачка напряжений при деформации кристаллов [5] со спектрами Q–1 (t) и АЭ позволяет допустить некоторую связь между этими процессами в дислокационной системе, протекающими в условиях неустойчивости деформации. Можно допустить, что скачки напряжения, связанные с локальным градиентом деформации (градиент плотности дислокаций) [7] в плоскости скольжения, должны возникать на третьем этапе деформационного упрочнения кремния, где возникают спектры АЭ и особые зависимости Q–1 (t) (рис. 2), связанные с распадом (аннигиляцией) дислокаций после прекращения действия радиации.

В кремниевых образцах до облучения акустические сигналы отсутствовали, они появились после облучения. Проверка того, что наблюдаемые сигналы действительно связаны с АЭ в облученном кремнии, осуществлялась измерением кремниевых образцов, не содержащих дислокаций в исходном состоянии. В этих образцах сигналы АЭ не обнаружены до и после облучения. Они отсутствуют и в образцах, плотность дислокаций в которых меньше 103 см–2. Заметим, что возникновение АЭ в определенной степени зависит от степени исходной дефектности структуры. В образцах, где плотность дислокаций ρ < 103 см–2 при дозах 106–109 рад условия оказались недостаточными для образования пространственно упорядоченной системы (пачек) линий скольжения, приводящей к возникновению сигнала АЭ. Отсутствие АЭ сигналов в этих указанных образцах следует из условия, что для возникновения и развития полос скольжения необходимо, чтобы их число в кристалле было невелико и объемная плотность дислокационных петель была вполне достаточна [6].

Т. ХАЙДАРОВ и др. Использование сигнала акустической эмиссии облученного кремния

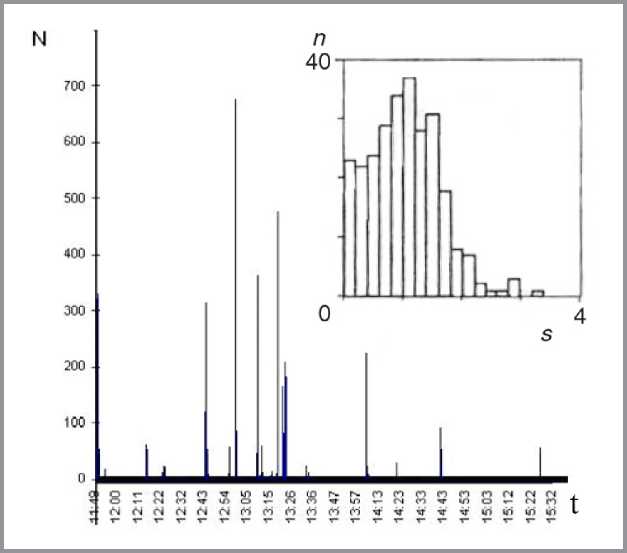

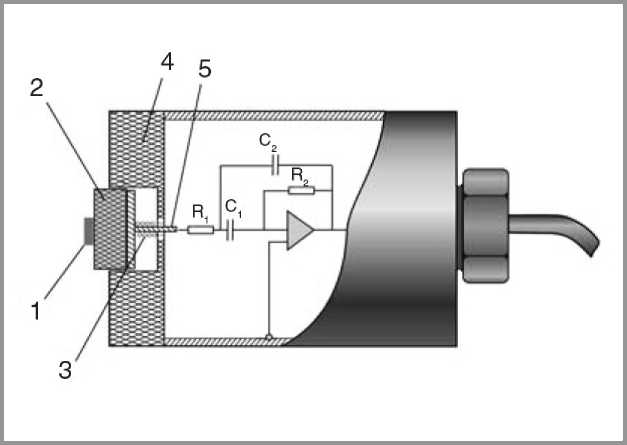

На последней стадии деформационного упрочнения (при дозах выше 106 рад) спектры АЭ становятся регулярными, в качестве примера участки спектра АЭ, облученного до дозы 108 рад кремния, показаны на рис. 3. Оказалось, что АЭ сигнал в широкой полосе частот с небольшим разбросом по амплитуде, как акустический шум, можно было регистрировать даже через неделю. Результаты данного эксперимента показали, что облученный кремний может быть использован как источник АЭ сигнала при относительной настройке акустических дефектоскопов, используемых для защиты и непрерывного наблюдения за состоянием крупных сооружений. Такой метод настройки может заменить существующий способ настройки, основанный на регистрации коррозии алюминиевого сплава и разбиении тонкостенного стеклянного капилляра. Эти способы относятся к стационарному типу настройки АЭ дефектоскопов, они трудоемки и сложны по исполнению. В предлагаемом нами простом методе достаточно облучить кремниевую микропластинку размером 1х4х10 мм. Он может быть успешно использован для настройки дефектоскопов даже в полевых условиях. На рис. 4 показан общий вид датчика АЭ, использующего пьезопреобразователь из керамики ЦТС-19, к которому прикрепляется облученная микропластинка из монокристалла кремния.

Рис. 4. Общий вид конструкции датчика АЭ:

1 – образец; 2 – пьезокерамика ЦТС-19; 3 – пружина;

4 – втулка фторопластовая; 5 – токопроводящий стержень

Т. ХАЙДАРОВ и др. Использование сигнала акустической эмиссии облученного кремния

АЭ сигнал впервые зарегистрирован в облученном монокристаллическом кремнии.

Установлено, что наблюдаемые сигналы АЭ и временные зависимости внутреннего трения облученного кремния характеризуются наличием дислокационного механизма, связанного с аннигиляцией дислокационных петель, образованных в интервале доз от 106 до 109 рад. Из вышеизложенного сделан вывод, что сигналы АЭ связаны с динамикой радиационного изменения наноструктуры кремния, точечных и протяженных дефектов, аннигиляцией подвижных дислокаций, а наличие неподвижных дислокаций не проявляет себя явно. Показано, что интенсивность (плотность) АЭ сигнала растет в первые 1,5–2 часа, как и Q–1 (t), далее падает. Облученный дозой выше 106 рад кремниевый монокристалл длительное время излучает АЭ сигнал, который может быть применен для настройки АЭ дефектоскопов для прогнозирования и непрерывного наблюдения за состоянием крупных строительных и гидросооружений.

Уважаемые коллеги!

При использовании материала данной статьи просим делать библиографическую ссылку на неё:

Хайдаров Т., Абдукадырова И.Х., Каримов Ю.Н., Ашрапов У.Т. Использование сигнала акустической эмиссии облученного кремния для настройки дефектоскопов в строительной технике // Нанотехнологии в строительстве: научный Интернет-журнал. М.: ЦНТ «НаноСтроительство». 2010, Том 2, № 5. C. 74–84. URL: (дата обращения: ______________).

Dear colleagues!

The reference to this paper has the following citation format:

Khaidarov T., Abdukadyrova I.Kh., Karimov Yu.N., Ashrapov U.T. Application of irradiated silicon acoustic emission signal for tuning defectoscopes in construction engineering. Nanotechnologies in Construction: A Scientific Internet-Journal, Moscow, CNT «NanoStroitelstvo». 2010, Vol. 2, no. 5, pp. 74–84. Available at: (Accessed _____________). (In Russian).

Т. ХАЙДАРОВ и др. Использование сигнала акустической эмиссии облученного кремния