Использование смеси осадков сточных вод и отходов лесоперерабатывающего производства как почвенного субстрата для рекультивации нарушенных земель

Автор: Борматенков Анатолий Михайлович, Графова Елена Олеговна, Зайцева Мария Игоревна, Сюнв Владимир Сергеевич

Журнал: Resources and Technology @rt-petrsu

Статья в выпуске: 2 т.17, 2020 года.

Бесплатный доступ

Исследована возможность использования смеси отходов производства, таких как осадков сточных вод и отходов лесопромышленного комплекса в виде смеси коры с опилками для приготовления почвенного субстрата. Субстрат может эффективно использоваться для рекультивации объектов размещения твёрдых коммунальных отходов. В ходе исследования изучалось влияние соотношения компонентов в субстрате и пород быстро растущих растений на результаты всхожести. Из четырёх сортов семян взошли два сорта. Два сорта луковичных семян не взошли. Максимальные показатели всхожести семян редиса и гречихи 108 мм и 140 мм соответственно выявлены на субстрате при соотношении осадка сточных вод 60 % и смеси коры и опилок 40 %.

Субстрат, полигонные отходы, рекультивация, осадки сточных вод

Короткий адрес: https://sciup.org/147227126

IDR: 147227126 | УДК: 630*8 | DOI: 10.15393/j2.art.2020.5342

Текст научной статьи Использование смеси осадков сточных вод и отходов лесоперерабатывающего производства как почвенного субстрата для рекультивации нарушенных земель

Проблема накопления и дальнейшей утилизации отходов промышленной и бытовой деятельности является в последние десятилетия наиболее острой. На сегодняшний день, по данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), на территории Российской Федерации накоплено 85 млрд т твёрдых промышленных и коммунальных отходов. Ежегодно дополнительно образуется 3,4 мрлд т промышленных отходов, 40,5 млн т твёрдых коммунальных отходов и 10,6 млн т строительных отходов. В нашей стране рециклингу подлежит только 10 % отходов, в то время как в ряде стран с развитой экономикой эта цифра достигает 65 % и выше [1]. Общая отличительная особенность, наблюдаемая на территории России, — совместное хранение на свалках различных типов отходов без предварительной сортировки.

Из всего количества объектов размещения твёрдых коммунальных отходов (ТКО) только около 8 % отвечают санитарным требованиям. Большинство объектов размещения представляют значительную эпидемиологическую опасность, нарушают природный ландшафт и являются источником загрязнения почвы, грунтовых вод, атмосферного воздуха. Следует отметить, что, несмотря на опасность для окружающей среды, многие из уже переполненных и формально закрытых объектов размещения продолжают принимать значительные объёмы ТКО, что обеспечивает их владельцам получение высоких доходов [2].

В Республике Карелия, по данным на январь 2020 г., официально действовало 19 специально оборудованных объектов размещения ТКО. Данные объекты есть во всех муниципальных образованиях республики и были введены в эксплуатацию ещё в 1950—60-х гг. Все объекты размещения ТКО, за исключением двух, относятся к IV классу опасности, а два полигона — к V классу опасности. Объекты размещения находятся в управлении различных коммерческих структур. Согласно публичной карте объектов размещения отходов Росприроднадзора, в Карелии существует 70 объектов размещения различных отходов мусора, карьеров, предприятий лесной отрасли [3]. Положительным является тот факт, что Региональная программа в области обращения с отходами производства и потребления, в т. ч. с твёрдыми коммунальными отходами Республики Карелия, предполагает в ближайшей перспективе рекультивацию пяти объектов размещения ТКО [3].

В Республике Карелия крупными «производителями» отходов являются лесопромышленный комплекс и коммунальное хозяйство. Большая часть отходов не перерабатывается, а захоранивается на объектах размещения, и без того переполненных. В то время как при соответствующей обработке эти отходы могут быть не только безопасно утилизированы, но даже последовательно использованы с получением выгоды. По нашему мнению, одним из таких решений утилизации отходов на территории Республики Карелия и всего Северо-Западного региона РФ является рекультивация мест свалок ТКО с использованием полезного потенциала других видов отходов — осадков коммунальных сточных вод и отходов деятельности лесного комплекса.

Рекультивация объектов размещения отходов является одной из наиболее актуальных экологических и экономических проблем. Решением данной проблемы занимаются ряд зарубежных и отечественных учёных, имеются интересные решения по рекультивации объектов ТКО [4], [5], [6].

Одним из перспективных, на наш взгляд, методов обращения с отходами является их захоронение с целью последующего создания на них плантаций биоэнергетической древесины.

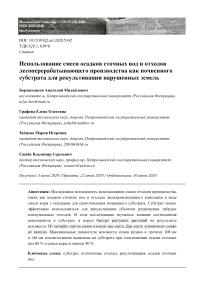

Целью данного исследования является обоснование возможности использования отходов предприятий лесного комплекса (коры и опилок) и отходов канализационных очистных сооружений [осадка сточных вод (ОСВ)] для приготовления специального двухкомпонентного почвенного субстрата, который в дальнейшем использовался бы при рекультивации объектов размещения ТКО, с последующим плантационным возделыванием быстро растущих древесных культур и получением биоэнергетической древесины. Предлагаемая технология представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Технология рекультивации объектов размещения ТКО

2. Материалы и методы 2.1. Обоснование использования в качестве одного из основных компонентов субстрата отходов лесопромышленного комплекса

Отходами лесопромышленного комплекса является та часть древесного сырья, которая не входит в основную продукцию предприятия. На территории Российской Федерации проблема эффективного использования древесных отходов является одной из наиболее актуальных. Так, расчётная лесосека Республики Карелия составляет 11,5 млн м3 [7], а для всей территории Северо-Запада Российской Федерации — 83 млн м3. В то время как при существующих способах переработки древесного сырья полезно используется примерно половина биомассы дерева. В целом в России ежегодно образуется 60—70 млн м3 древесных отходов [8].

Отходы производственно-хозяйственной деятельности лесной промышленности как совокупности отдельных отраслей промышленности, ведущих лесоэксплуатацию, заготовку древесины, её обработку и переработку, очень разнообразны по видам и количеству в каждом виде. Весь спектр отходов лесного комплекса можно разделить на три группы: твёрдые, мягкие и древесная зелень. Информация о структуре древесных отходов представлена в таблицах 1, 2 и 3.

Таблица 1. Структура отходов по отраслям лесопромышленного комплекса [9]

|

Отрасль лесопромышленного комплекса |

Доля выхода, % |

||

|

Конечная продукция |

Отходы |

Потери от распыления |

|

|

Лесозаготовки и лесное хозяйство |

63—80 |

20—37 |

— |

|

Лесопиление и механическая обработка древесины |

45—55 |

38—48 |

7 |

|

Плитное производство |

85—90 |

5—10 |

5 |

|

Фанерное производство |

40—50 |

42—52 |

5 |

|

Комбинированное производство |

65—70 |

22—27 |

8 |

|

Лесохимическое производство |

62—68 |

35—38 |

— |

Таблица 2. Структура отходов при лесозаготовке

|

Название отходов |

Количество отходов |

Количество отходов на 1000 м3 заготовленной древесины, м3 |

|

|

Лесосека |

Нижний склад |

||

|

Ветки, сучья, вершины |

14.00 |

65 |

71 |

|

Пни (кряжи) |

3.00 |

30 |

— |

|

Заготовительная щепа |

2.5 |

20 |

24 |

|

Кора |

12.5 |

— |

120 |

|

Опилки |

1.00 |

— |

10 |

|

Древесная зелень |

6.00 |

50 |

— |

|

ИТОГО |

39.00 |

165 |

225 |

Таблица 3. Структура отходов при строгании и пилении древесины

|

Название отходов |

Количество отходов при распиловке и обработке древесины, % |

|

|

Обрезная доска |

Брус |

|

|

Горбыли |

6.00 |

12.00 |

|

Рейки |

13.00 |

10.00 |

|

Торцы |

2.00 |

2.00 |

|

Щепа |

1.00 |

1.00 |

|

Опилки |

12.00 |

12.00 |

|

Стружка |

4.85 |

1.95 |

|

Древесная пыль |

0.15 |

0.05 |

|

ИТОГО |

40.0 |

40.0 |

Часть древесных отходов подлежит переработке. Это, например, гидролизное производство дрожжей, этилового спирта и иных веществ, сухая перегонка отходов и получение древесного угля, метана, канифольно-скипидарное производство. Активно используются древесные отходы при производстве древесностружечных плит.

Однако значительное количество древесных отходов не подлежит повторному использованию, а попросту складируется. На территориях предприятий лесопромышленного комплекса ежегодно образуются и увеличиваются отвалы неиспользованных отходов. Так, например, на лесопильном производстве образуется огромное количество опилок, на предприятиях целлюлозно-бумажного производства — диспергированная сыпучая масса с частицами слаборазложившейся коры и отщепов древесины. Данные образования занимают значительную территорию заводов, несут загрязнение для окружающей среды [10].

На наш взгляд, один из наиболее простых и экономически выгодных способов использования древесных отходов заключается в применении их в качестве основы различных почвенных субстратов. При этом использовать опилки и кору в качестве основы почвенных субстратов целесообразно только после предварительного компостирования. Отходы лесоперерабатывающих производств отличаются высоким содержанием азота и минеральных веществ. После компостирования полученная смесь является хорошим гумусообразователем, содержит азот, фосфор, калий, кальций. Содержащийся в смеси азот находится в медленно действующей форме, разлагающейся в течение 2—3 лет. Таким образом, приготовленные на его основе почвенные субстраты обладают длительным действием [11]. Компостирование относится к наименее затратным и эффективным способам утилизации древесных отходов. В настоящее время имеются технологии получения компостов практически из любых древесных отходов.

-

2.2. Обоснование использования в качестве одного из основных компонентов субстрата осадка сточных вод

Еще одним компонентом почвенного субстрата, помимо древесных отходов, могут быть отходы канализационных очистных сооружений (ОСВ). Коммунальные отходы — дешёвый и доступный источник местных органических и органо-минеральных веществ. Тем более что во всём мире остро стоит вопрос их утилизации. В России чаще всего ОСВ продолжают захоранивать на специальных площадках (картах), которые занимают всё бóльшие и бóльшие площади, создавая экологические проблемы [12].

В зависимости от степени очистки сточных вод выделяются предельные объёмы осадков. Удаление осадков представляет сложную задачу с точки зрения обезвреживания и обезвоживания и неизбежно вызывает высокую эксплуатационную стоимость очистных сооружений. Как правило, влажность осадка ненеобходимо снизить с 98 до 50 %. При этом наиболее затратным оказывается снижение влажности с 75 до 50 %.

К осадкам относятся все примеси (нерастворённые и растворённые), задержанные, главным образом, первичными и вторичными отстойниками после механической и биологической очистки. Осадки бытовых сточных вод, по сравнению с производственными, по составу более однородны и стабильно содержат биогенные элементы, необходимые для почвы. В нерастворённых примесях бытовых сточных вод органические вещества обычно составляют 75—80 % , а минеральные — 20—25 %.

В настоящее время в России организованно используется менее 5 % образующихся ОСВ. Характеристики удобрительных свойств ОСВ, демонстрирующие возможность их использования для производства почвенных субстратов, представлены в таблице 4 [13].

Таблица 4. Содержание основных питательных веществ в осадках сточных вод, процент массы сухого вещества [13]

|

Питательные вещества |

Осадок сырой |

Осадок сброженный |

Активный ил |

Смесь осадка первичных отстойников и активного ила |

|

Азот общий, мг/л |

1,6—6 |

1,7—7,5 |

2,4—10 |

2—8 |

|

Фосфор общий в пересчёте на Р 2 О 5, мг/л |

0,6—5,2 |

0,9—6,6 |

2,3—8 |

1—7 |

|

Калий общий в пересчёте на К 2 О, мг/л |

0,1—0,6 |

0,2—0,5 |

0,3—0,4 |

0,2—0,5 |

Данные таблицы 4 демонстрируют ценность использования активного ила, особенно богатого азотом и фосфорным ангидридом для производства органических удобрений. При этом содержание удобрительных веществ в осадках колеблется в широких пределах.

Наибольшей удобрительной ценностью обладают осадки, получаемые при очистке вод, в которых преобладают хозяйственно-бытовые стоки, содержащие фекалии и различные пищевые отходы, а также осадки сточных вод от предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию. В них, как правило, содержание питательных веществ выше, а загрязнённость тяжёлыми металлами и другими токсикантами меньше, чем в осадках с городских очистных сооружений крупных мегаполисов. Однако следует отметить, что использование ОСВ в качестве однокомпонентного удобрения может привести к нарушениям требований экологической безопасности, порче земель и загрязнению вод. Основное ограничение его применения — загрязнение осадков вредными для здоровья веществами, и в первую очередь тяжёлыми металлами, основным источником которых являются крупные промышленные предприятия, поэтому на сегодняшний день, в основном, они используются для благоустройства городских и придорожных территорий.

Из экологических соображений утилизация осадков сточных вод при выращивании древесины является более предпочтительной, чем в сельском хозяйстве, т. к. вероятность попадания токсикантов в пищевые цепи небольшая.

Исследования [14] показали, что применение компостов из осадков сточных вод в выращивании саженцев древесных пород позволяет повысить почвенное плодородие, увеличить скорость и качество роста. При компостировании в органической массе повышается содержание доступных растениям элементов минерального питания. На удобренных ОСВ посевах лесных культур существенно (на 30—50 % и более) улучшается рост древесных пород. Рекомендуемые дозы внесения осадков в почву составляют от 20 до 100 т/га в зависимости от их влажности, содержания питательных веществ и от степени нуждаемости почв в удобрениях.

Следует отметить, что содержание тяжёлых металлов и вредных веществ в ОСВ, полученном на канализационных очистных сооружениях (КОС) небольших городов Республики Карелия, в отличие от крупных мегаполисов и больших городских агломераций, незначительно [15], [23]. Следовательно, использование в приготовлении почвенного субстрата ОСВ, полученного в Республике Карелия, является весьма перспективным.

-

2.3. Эксперимент по выбору оптимального соотношения компонентов в разрабатываемом почвенном субстрате

Основным требованием для разработки технологии приготовления двухкомпонентного почвенного субстрата (отходы лесопромышленного комплекса и ОСВ) является обеспечение высокой приживаемости и активного прироста для будущей энергетической плантации деревьев. Характеристики составляющих компонентов приведены в таблицах 5 и 6.

Таблица 5. Характеристика свойств компонента субстрата ОСВ

|

Компонент |

pH |

Содержание, процент на абсолютно сухое вещество |

||||

|

зольность |

азот общий |

P 2 O 5 |

K 2 O |

CaO |

||

|

Осадки сточных вод |

6,5—8,5 |

15—30 |

2,0—4,0 |

0,5—3,0 |

1,5—5,5 |

2,0—5,0 |

Таблица 6. Характеристика свойств компонентов субстрата коры и опилок

|

Компонент |

Плотность, г/см3 |

Пористость, процент от объёма |

Наименьшая влагоёмкость, процент от объёма |

Полная влаго-ёмкость, процент от объёма |

Ёмкость катионного обмена, мг-экв./100 г субстрата |

|

Опилки |

0,2—0,3 |

80—90 |

50—60 |

400—250 |

100—120 |

|

Кора древесная |

0,3—0,4 |

70—85 |

40—45 |

100—150 |

100—120 |

К агрохимическим показателям плодородия субстрата относятся: поглотительная способность субстрата с количественным показателем ёмкостью поглощения (у плодородных — более 10 мг-экв./100 г почвы) и качественным показателем — составом поглощённых катионов. В создаваемом субстрате могут находиться как одновалентные (Н, Nа, К), двухвалентные (Са, Мg), так и трёхвалентные катионы (Al). Наличие кальция и магния способствует коагуляции почвенных коллоидов и образованию структуры почвы. В то же время присутствие одновалентных катионов и алюминия приводит к диспергированию почвенных коллоидов и разрушению структуры почвы; реакция почвенной среды (pH). Большинство возделываемых культур хорошо произрастают при реакции почвенного раствора, близкой к нейтральной (рН 6—7).

Для определения оптимальной пропорции компонентов предлагаемого почвенного субстрата проведён эксперимент по оценке всхожести и интенсивности прироста растений на образцах субстрата с различным процентным соотношением исходных компонентов.

Используемые для приготовления субстрата ингредиенты предварительно выдержаны в условиях традиционного компостирования.

Для проведения опыта был взят ОСВ с городски х очистных сооружений АО «ПКС — Водоканал». Т акже использованы опилки и кора вблизи производственной площадки ЗАО «Шуялес». Эксперимент включал приготовление почвенных субстратов с различным объёмным процентным содержанием ОСВ и смеси коры и опилок согласно схемам (первое значение соответствует содержанию ОСВ, второе — древесных отходов), представленным в таблицах 7, 8.

Таблица 7. Название растений и соответствующая кодировка для эксперимента

|

Название растения |

Кодировка |

|

Редис |

А |

|

Лук красный |

Б |

|

Гречиха |

В |

|

Лук белый |

Г |

Таблица 8. Экспериментальные образцы с субстрата

|

Процентное соотношение ОСВ / кора и опилки |

Экспериментальный образец |

|||

|

30/70 |

А1 |

Б1 |

В1 |

Г1 |

|

40/60 |

А2 |

Б2 |

В2 |

Г2 |

|

50/50 |

А3 |

Б3 |

В3 |

Г3 |

|

60/40 |

А4 |

Б4 |

В4 |

Г4 |

|

70/30 |

А5 |

Б5 |

В5 |

Г5 |

Образцы субстрата размещались в почвенные контейнеры. Для каждого образца проводились четыре опыта с высаживанием выбранных видов растений (два вида луковичных, редис и гречиха).

Контейнеры размещались в теплице, обеспечивался регулярный полив и уход согласно стандартной технологии выращивания отобранных культур.

3. Результаты

Периодически, по мере появления всходов, проводились визуальные наблюдения и замеры всходов каждые 10 дней.

Всхожесть белого лука оказалась низкой — один побег из пяти. Всхожесть красного лука в исследуемых образцах равна 0 (фото 1).

Фото 1. Результаты всхожести лука красного (Б)

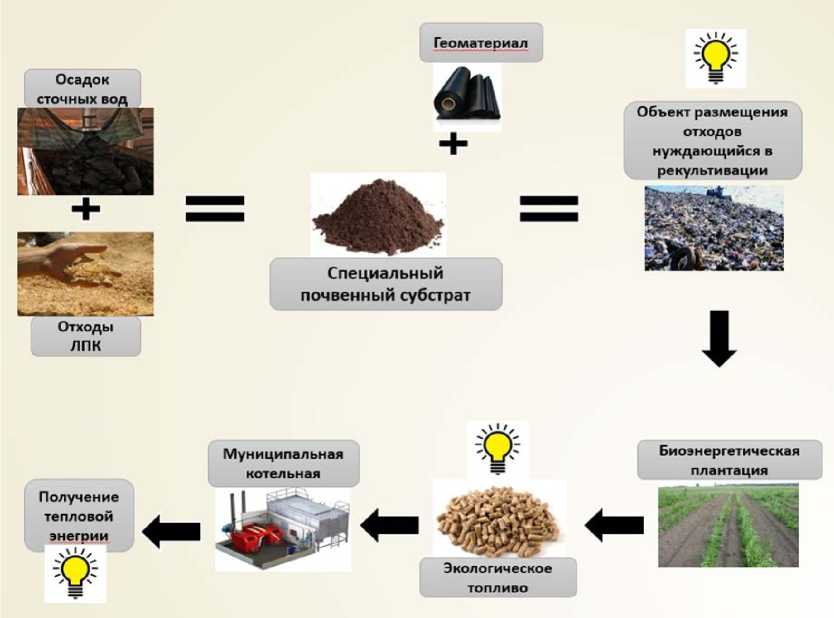

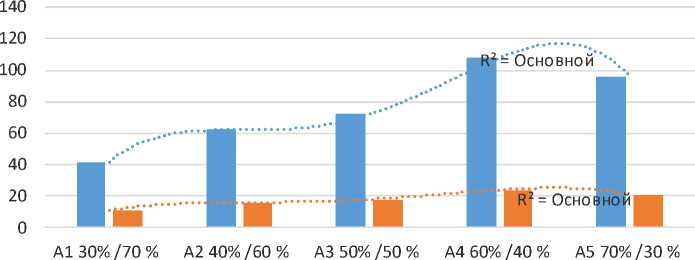

Всхожесть семян редиса и гречихи 100 %-я, срок появления первых всходов 8 дней (фото 2 и 3). Результаты всхожести семян редиса и гречихи представлены на рисунках 2 и 3.

Прирост стебля (мм)

Ширина листа (м)

Полиномиальная (Прирост стебля (мм))

Полиномиальная (Ширина листа (м))

Рисунок 2. Диаграмма результатов всхожести и прироста в образцах почвенного субстрата с посадкой редиса (А)

Фото 2. Результаты всхожести и прироста в образцах почвенного субстрата с посадкой редиса (А)

^^М Прирост стебля (мм)

^^м Ширина листа (м)

......... Полиномиальная (Приростстебля (мм))

......... Полиномиальная (Ширина листа (м))

Рисунок 3. Диаграмма результатов всхожести и прироста в образцах почвенного субстрата с посадкой гречихи (В)

Фото 3. Результаты всхожести и прироста в образцах почвенного субстрата с посадкой гречихи (В)

4. Обсуждение и заключение

В результате эксперимента высаженные луковичные растения не дали всходов во всех образцах субстрата.

Данный результат может быть обусловлен низким качеством посадочного материала, особенностями состава субстрата, условиями низких температур.

Всхожесть семян редиса и гречихи 100 %-я, срок появления первых всходов составил 8 дней. Через 2 недели от начала эксперимента выявлено увеличение прироста культур в образцах субстрата с соотношением ингредиентов 60 % и 40 %, а также 70 % и 30 %. При этом наибольшая интенсивность прироста к концу эксперимента наблюдалась на образцах субстрата с 60 % ОСВ и 40 % опилок. Рост гречихи на образцах субстрата 70 % ОСВ и 30 % опилок отставал лишь на 5—6 мм. По редису такое отставание (учитывая меньший размер зелёной массы) составляло 1—2 мм.

Линии тренда демонстрируют максимумы на промежутке между соотношениями 60 % ОСВ и 40 % древесных отходов и 70 % ОСВ и 30 % древесных отходов, что свидетельствует об оптимуме соотношения субстрата из ОСВ и древесных опилок и концентрации присутствующих биогенных элементов, обеспечивающих плодородие полученной смеси. Увеличение концентрации ОСВ до 80—90 % дало результаты, аналогичные образцам с концентрацией компонентов 30 % ОСВ и 70 % опилок, по всхожести и приросту как для гречихи, так и редиса, что свидетельствует об агрессивности ОСВ при применении в чистом виде. При этом можно отметить, что в обоих случаях затруднялась всхожесть, а при высоком содержании опилок отмечалось раннее увядание растений даже при незначительном недостатке влаги.

Рекомендуемой пропорцией компонентов можно считать концентрацию 60 % ОСВ и 40 % древесных отходов с возможным отклонением в сторону увеличения ОСВ до 65 %. Таким образом, необходимо расширить исследования в выявленном диапазоне и изучить химический состав почв и полученных ростков на предмет содержания тяжёлых металлов.

Результаты проведённого эксперимента подтвердили эффективность использования отходов производства, таких как осадки сточных вод и древесные опилки. А перспектива применения полученного субстрата для рекультивации объектов размещения отходов, свалок и полигонов открывает для этого дополнительные перспективы.

Список литературы Использование смеси осадков сточных вод и отходов лесоперерабатывающего производства как почвенного субстрата для рекультивации нарушенных земель

- Ростпотребнадзор. Статистика [Электронный ресурс]. URL: http://www.rospotrebnadzor.ru.

- Образование, использование, обезвреживание и размещение отходов производства и потребления в Российской Федерации // Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru.

- Региональная программа в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами, в Республике Карелия на 2018—2027 годы (принята 23 августа 2018 г., № 555р-П).

- Барцев И. А., Трофимов О. В., Доценко И. С. Анализ стратегий утилизации и переработки ТБО в Российской Федерации // Управление экономическими системами. 2014. С. 100—111.

- Малюхин Д. М. Экспериментальное задернение многолетними травами грунта техногенного из твёрдых бытовых / коммунальных отходов, используемого при рекультивации полигонов в качестве плодородного грунта // Междисциплинарный научный и прикладной журнал «Биосфера». 2018. № 3. С. 224—231.

- Яшалова Н. Н., Гриднев А. Е. Эколого-экономические проблемы переработки отходов в рамках концепции «зелёной» экономики // Стратегия развития экономики. 2013. № 43 (232). С. 28—36.

- Гольцев В., Толонен Т., Сюнёв В. С., Далин Б., Герасимов Ю., Карвинен С. Лесозаготовки и логистика в России — в фокусе научные исследования и бизнес-возможности // Труды НИИ леса Финляндии. Йоэнсуу, 2012. Вып. 221. С. 159.

- Отходы в графиках и диаграммах — 3.0. ОБСЕ, Базельская конвенция. 2012 [Электронный ресурс]. URL: http://www.envsec.org/publications/vitalwaste3_rus_1.pdf . (дата обращения: 24.04.2020).

- Ермашкевич В. Н. Возобновляемые источники энергии Республики Беларусь // Природные ресурсы и возобновляемые источники энергии как источник энергообеспечения: Материалы семинара. Минск: Право и экономика, 1997. С. 19—22.

- Семенов Б. А., Нечаев В. Н. Масса коры, ветвей, хвои сосны в различных тканях сосняков Крайнего Севера // Использование древесных отходов и побочных продуктов леса / Архангельский ин-т леса и лесохимии. Архангельск, 1977. С. 49—56.

- Пошарников, Ф. В., Филичкина М. В. Анализ структуры смеси для опилкобетона на основании многофакторного планирования эксперимента // Вестник Московского государственного университета. Лесной вестник. М., 2010. № 1 (70). С. 111—115.

- Кураев В. Н., Климчук Н. М. и др. Рекомендации по применению местных удобрений и мелиорантов в лесных питомниках на дерново-подзолистых почвах. М.; Пушкино, 2001. 52 с.

- Обработка и утилизация осадков городских сточных вод: учебник / [Э. П. Доскина и др.]. М.; Вологда: Инфра-Инженерия, 2019. 220 с.

- Робонен Е. В., Зайцева М. И., Чернобровкина Н. П., Чернышенко О. В., Васильев С. Б. Опыт разработки и использования контейнерных субстратов для лесных питомников. Альтернативы торфу // Resources and Technology. 2015. Т. 12, № 1. С. 47—76.

- Ашихмина Т. В. Геоэкологический анализ состояния окружающей среды и природоохранные рекомендации в районе расположения полигонов ТБО Воронежской области: дис. … канд. геогр. наук: 25.00.36 / Ашихмина Татьяна Валентиновна. Воронеж, 2014.

- Старова Н. В. Селекция ивовых. М.: Лесн. пром-сть, 1980. 208 с.

- Царев А. П., Царева Р. П., Иванников С. П. Создание плантационных насаждений тополя: Обзорная информация. М.: ЦБНТИ Госкомлеса СССР, 1988. С. 48.

- Энергетические леса [Электронный ресурс]. URL: http://www.woodheat.ru/energy_pellet/pellet_forest.html/. (дата обращения: 14.05.2020).

- Подмосковные плантации берёзы [Электронный ресурс]. URL: https://lesprominform.ru/jarticles.html?id=4236 /. (дата обращения: 14.05.2020).

- WBA Global Bioenergy Statistics 2016 [Электронный ресурс] // World Bioenergy Association, 2020. 80p. URL: http://www.worldbioenergy.org/uploads/WBA%20Global% 20Bioenergy%20Statistics%202016.pdf. (дата обращения: 15.05.2020).

- Prade T., Svensson S., Andersson A., Mattsson J. Biomass and energy yield of industrial hemp grown for biogas and solid fuel // Biomass and Bioenergy. 2011. Vol. 35 (7). Pp. 3040—3049.

- Борматенков А. М., Сюнёв В. С. Рекультивация полигонов ТБО с целью плантационного выращивания биоэнергетической древесины // Экономические аспекты управления инновационным развитием аграрного сектора России в региональных аспектах: Материалы междунар. научно-практич. конф. Сыктывкар, 2019. С. 404—408.

- Графова Е. О., Паршин Н. В. Исследование методов обработки осадков сточных вод петрозаводских очистных сооружений [Электронный ресурс] // Resources and Technology. Петрозаводск, 2019. Т. 16, № 4. С. 94—118. URL: https://rt.petrsu.ru/journal/article.php?id=5042. ISSN 2307-0048.