Использование спецпрокладки в воротниковой зоне комбинезона для детей-инвалидов

Автор: Дуйсебаева А.Б., Жаунгарова А.А.

Журнал: Вестник Алматинского технологического университета @vestnik-atu

Рубрика: Техника и технологии

Статья в выпуске: 2 (103), 2014 года.

Бесплатный доступ

В данной статье рассматривается вопрос оптимизации условий жизнедеятельности детей с ограниченными возможностями, для которых необходимо разработать комфорт-ную адаптационную одежду, способствующую повышению качества жизни. Описаны результаты исследования положений тел и видов движений больных детей с ДЦП, дошкольного возраста, проводимые в специальных учреждениях. Целью данных исследований является разработка рекомендаций по проектированию конструкции деталей одежды. Был сделан вывод, что использование спецпрокладок в верхней одежде для детей-инвалидов способствует устойчивому состоянию детей-инвалидов и придает комфортность. Предложена конструкция воротниковой зоны комбинезона.

Детский церебральный паралич, адаптационная одежда, спецпрокладка, двигательные отклонения, рациональная конструкция

Короткий адрес: https://sciup.org/140204718

IDR: 140204718 | УДК: 687.13

Текст научной статьи Использование спецпрокладки в воротниковой зоне комбинезона для детей-инвалидов

Введение. На сегодняшний день возникает проблема обеспечения детей-инвалидов в удобной одежде с эстетичным внешним видом, которой не занимается швейное производство в РК. В связи с этим актуальным становится создание функциональной и эстетичной одежды для физической и моральной реабилитации детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями.

Основными проблемами у больных детей дошкольного возраста с детским церебральным параличом являются сложности с поддержанием равновесия, выполнением целенаправленных действий, а также с произвольными движениями в пораженных конечностях.

В зависимости и распространенности детских церебральных параличей различают следующие формы: спастическая диплегия, спастическая гемиплегия, двойная гемиплегия, параплегия, моноплегия, атонически-астатичес- adaptation clothing, special gasket, motor кий синдром («вялая» форма), гиперкинетическая форма [1].

В специальных (коррекционных) образовательных учреждениях г. Алматы, г. Кентау, также в Реабилитационном центре дневного прибывания для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями города Алматы проведено визуальное, фото-, видеонаблюдение за детьми с различными формами ДЦП.

Дети-инвалиды, больные ДЦП, имеют различные деформации движения, отличающиеся многообразием и сложностью.

В результате выявлено, что у каждого ребенка разные двигательные нарушения в зависимости от формы заболевания. Характеристика исследуемых детей приведена в таблице 1. При спастической диплегии (частая форма детского церебрального паралича) у детей ограничены движения в верхних и нижних конечностях. Ребенок стоит на полусогнутых ногах, при ходьбе ноги перекре- щиваются. При спастической гемиплегии наблюдаются двигательные нарушения в локтевом, плечевом суставах (руки согнутся, кисти сжимаются в кулак). При гиперкинетической форме ДЦП произвольные движения маловыразительны, замедленны. Гиперкинезы сильнее выражены в мышцах лица, нижних отделах конечностей и мышцах шеи [1]. При ходьбе наблюдаются вращательные движения ногами и руками. При двойной гемиплегии ограничены движения во всех конечностях. Дети, страдающие этой формой болезни, не могут себя обслуживать, сидеть и ходить, не могут держать голову.

Таблица 1 - Характеристика исследуемых детей по формам заболевания

|

№ |

Пол ребенка |

Возраст |

Форма заболевания |

|

1 |

М |

7 |

ДЦП, левый гемипарез, средней степени тяжести |

|

2 |

М |

6 |

ДЦП, смешанная спастико-гиперкинетическая форма, средней степени тяжести |

|

3 |

М |

5 |

ДЦП, гиперкинетическая форма средней степени тяжести |

|

4 |

М |

7 |

ДЦП, спастическая диплегия средней степени тяжести |

|

5 |

М |

5 |

ДЦП, атонико-астатическая форма |

|

6 |

Ж |

6 |

ДЦП, спастическая диплегия средней степени тяжести |

|

7 |

Ж |

5 |

ДЦП, правый гемипарез |

|

8 |

Ж |

7 |

ДЦП, диплегическая форма |

|

9 |

М |

4 |

ДЦП, диплегическая форма |

|

10 |

М |

5 |

ДЦП, спастическая диплегия |

Дети, которые в ходячей группе, могут обслуживать себя, удержать предметы, самостоятельно ходят, но у них нарушена походка, не могут сохранять равновесие, и у них наблюдаются насильственные движения. У детей в лежачей группе не сформированы навыки самообслуживания, некоторые из них могут передвигаться с помощью ортопедических приспособлений, а некоторые не могут принимать вертикальное положение тела и передвигаются ползком. При сокращении мышц шеи у детей возникают вращение туловища и повороты головы.

Все перечисленные формы заболевания детей с ДЦП должны найти отражение в ассортименте и конструктивном решении верхней одежды, предназначенной для прогулок.

Объекты и методы исследований. Объект исследования - разработка комфортной адаптационной одежды, способствующей повышению качества жизни ребенка-инвалида. Так как дети основную часть времени проводят в сидячем положении, необходимо учитывать «высоту шеи». В результате исследования нами предложено усилить воротниковую зону и использовать спецпрокладку в области воротника для того, чтобы создать комфортность.

Результаты и их обсуждения. Создание психологического комфорта для ребенка– инвалида, страдающего детским церебральным параличом – сложная многоуровневая задача. Физические особенности и неудобство, доставленные заболеванием, должны в максимальной степени компенсироваться условиями жизни. Для этого предусмотрено множество специализированных приспособлений. Исключением не должна являться и одежда, при проектировании которой необходимо предусмотреть все особенности физического развития, характер движений ребенка, предпочтения детей и родителей, модные тенденции в области детской одежды. Костюм ребенка, страдающего ДЦП, не должен внешне отличаться от одежды здоровых детей, чтобы не доставлять дополнительный психологический дискомфорт[2].

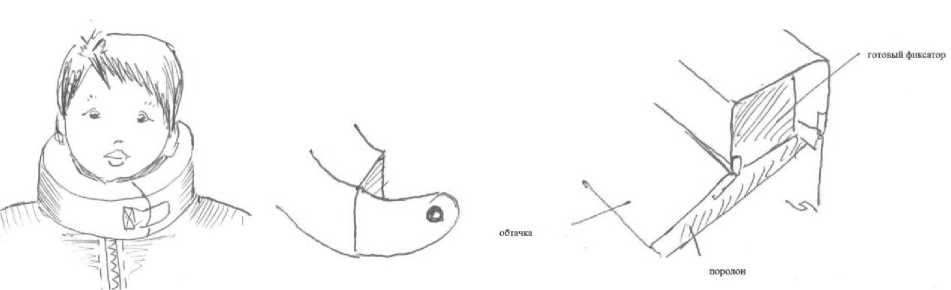

На сегодняшний день для этой категории детей существуют бандажи для легкой фиксации шейного отдела позвоночника, которые обеспечивают умеренную фиксацию шейного отдела позвоночника и головы, а также ограничение движения в шейном отделе. В связи с этим, рекомендуется использовать готовые фиксаторы в качестве прокладки в воротниковой зоне комбинезона (рис. 1).

Рисунок 1 – Конструкция воротниковой зоны комбинезона

Детский ортопедический воротник – это специальное ортопедическое средство для шейного отдела позвоночника и выглядит, как поролоновый круг, с застежкой velcro (липучки). В состав сырья входят: пенополиуретан -90%, хлопок - 10%. Ширина поролона 2 см, высота 5 см. Ортопедический воротник-фиксатор бывает 3-х видов: жесткий, полужесткий и мягкий. В качестве прокладки в воротник мы использовали мягкий фиксатор – поролон. Поролон традиционно используется в швейной промышленности.

Заключение. Для проверки возможности достижения этой цели, то есть использования готового фиксатора в качестве прокладки, была разработана конструкция комбинезона с усилением воротниковой зоны (рис. 1). В толщине воротника расположена полость, в которую вставляется половина фиксатора. При этом толщина стенки, отделяющая образовавшуюся полость (камеру) от пододежного пространства, сокращается с толщины воротника до толщины обтачки с прокладкой в 1-1,5 см. Такая конструкция должна обеспечивать устойчивость воротниковой зоны, не изменяя исходных параметров одежды.

Таким образом, предложенная конструкция комбинезона обеспечивает более стабильные условия в пододежном пространстве и во время прогулок голова ребенка сохраняет устойчивое положение.

Список литературы Использование спецпрокладки в воротниковой зоне комбинезона для детей-инвалидов

- Бадалян Л.О. Невропатология: Учебник для студ. дефектол. фак. высш. пед. учеб. заведений, -2-е изд., испр. -М.: Издательский центр «Академия», 2001. -384с.

- Андреева Е.Г., Харлова О.Н., Миронова Е.А., Панферова Е.Г. Гармонизация цветовых отношений в одежде детей-инвалидов//Швейная промышленность, 2008. -№2. -С. 39-40.