Использование статистических методов интерпретации потенциальных полей для изучения структурно-тектонического строения нефтегазоперспективных территорий

Автор: Калинин Д.Ф., Яновская Ю.А., Долгаль А.С.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Геофизические исследования

Статья в выпуске: 2, 2021 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены возможности компьютерных технологий интерпретации гравитационного и магнитного полей, позволяющих осуществлять выделение и оконтуривание элементов глубинного структурно-тектонического строения нефтегазоперспективных территорий. Предложен вариант комбинированной обработки геофизических данных, основанный на взаимодополняющих математических методах статистического зондирования и эмпирической модовой декомпозиции. Приведен пример комплексного анализа геолого-геофизических материалов, определяющих возможную взаимосвязь между геологическим строением фундамента и унаследованными от него структурными формами осадочного чехла. Представлены результаты выявления скрытых аномалий геопотенциальных полей, связываемых с возможной миграцией и концентрацией углеводородов в пределах локальных участков интерпретационного профиля

Предпосылки нефтегазоносности, геопотенциальные поля, статистическое зондирование, дисперсионный разрез, модовая функция, структурный элемент, разлом, фундамент, осадочный чехол, интерпретационный профиль

Короткий адрес: https://sciup.org/14128828

IDR: 14128828 | УДК: 550.382.4 | DOI: 10.31087/0016-7894-2021-2-27-36

Текст научной статьи Использование статистических методов интерпретации потенциальных полей для изучения структурно-тектонического строения нефтегазоперспективных территорий

Неотъемлемой частью прогнозных исследований на наличие УВ является комплексный анализ потенциальных полей посредством современных компьютерных технологий с использованием разномасштабных данных магнито- и гравиразведки, а также сопутствующей геолого-геофизической информации [1]. Результаты прогноза перспективных участков, увязываемых с региональными и локальными предпосылками нефтегазоносности, могут служить основанием для последующих поисковых работ. Прогнозно-геофизическим исследованиям, как правило, предшествуют структурно-тектонические построения, основанные на совокупном анализе потенциальных полей.

Расширенное изучение структурно-тектонических особенностей осадочного чехла и фундамента, выявляемых как в исходных потенциальных полях, так и в их различных трансформантах, позволяет уточнить региональное геологическое строение апробируемой территории. Одна из целей выборочного сопоставления совокупности трансформант и глубинных разрезов состоит в анализе существования возможных предпосылок нефтегазоносности.

На поисковом этапе прогнозирования УВ, как правило, рассматриваются структурно-литологические предпосылки, не всегда определяемые однозначно. Однако отдельные элементы геологического строения территории могут выступать в качестве предпосылок, обусловливающих возможную миграцию и концентрацию УВ на локальных участках.

В качестве прогнозируемых региональных предпосылок (критериев) нефтегазоносности следует выделить:

-

– зоны воздействия мантийного плюма;

-

– зоны рифтов, над которыми образовались авлакогены, а также тектонические депрессии;

-

– зоны образования инверсионных вулканотектонических структур;

-

– зоны сосредоточения кимберлитовых объектов;

-

– глубинные разломы разных порядков (от разломов мантийного заложения и структурообразующих до разломов кровли кристаллического фундамента);

-

– узлы пересечения разломов, являющиеся зонами дегазации и флюидопроницаемости (в том числе системы радиально-кольцевых тектонических нарушений);

-

– области распространения трапповых образований различного типа и различной структурной позиции.

Прогнозируемыми локальными предпосылками нефтегазоносности являются:

-

– локальные структурные формы рельефа поверхности кристаллического фундамента (поднятия) и его останцы, наследуемые структурами осадочного чехла с учетом возможных тангенциальных смещений;

-

– разломы фундамента, проникающие в осадочный чехол;

-

– зоны разуплотнения и размагничивания горных пород в верхней части разреза;

-

– наличие локальных минимумов поля силы тяжести с амплитудой 0,5 мГал и более.

Существует предположение, что в результате растяжения земной коры под влиянием мантийного плюма в ней преобладают нисходящие движения (сбросы), что приводит к образованию грабенов и смежных с ними горстов. Происходит утонение земной коры. В результате образуются синеклизы и закладываются внутриконтинентальные рифтовые зоны, осложненные грабенообразными впадинами, которые разделены структурными перемычками. Многие рифтовые зоны сопровождаются вулканизмом центрального и трещинного типов вдоль осей структурообразующих разломов. Магматизм по глубинным разломам может возобновляться неоднократно в течение геологического развития региона, вызывая внедрение интрузий и лавовые потоки [2].

Описываемые в статье специализированные преобразования потенциальных полей проводятся для более целенаправленного выявления региональных и локальных предпосылок (критериев) нефтегазоносности. Следует подчеркнуть, что преобразования основаны на современных математических алгоритмах и процедурах. Они были опробованы в различных нефтегазоперспективных регионах c весьма сложным геологическим строением (Западная и Восточная Сибирь, п-ов Камчатка, Республика Коми). Результаты преобразований позволяют выявить геологически информативные «структурные» компоненты полей, построить соответствующие графические схемы и глубинные параметрические разрезы. Интерпретация результатов нелинейной трансформации полей дает возможность предположительно оценить пространственное размещение поверхности кристаллического фундамента, фиксировать разнопорядковые дизъюнктивные нарушения, выделить участки распространения траппов и др.

Приведем результаты количественной интерпретации потенциальных полей в пределах одной из потенциально нефтегазоносных площадей Западной Якутии. Расчеты осуществлялись двумя независимыми (взаимодополняющими) методами: а) пространственного статистического зондирования потенциальных полей [3]; б) эмпирической модовой декомпозиции — EMD [4, 5] в модификации [6]. Целями интерпретации явились базовая оценка глубинного строения и последующий анализ структурно-тектонической обстановки вдоль интерпретационного профиля, пересекающего анализируемую территорию.

Статистическое зондирование потенциальных полей

Математическая процедура статистического зондирования сводится к вычислению центральных моментов распределений значений геопотенциального поля в двухмерных скользящих окнах с последо- вательно увеличивающимися размерами. Алгоритм предусматривает оценку радиуса корреляции значений поля в скользящем окне и дает возможность предположительно оценить условную глубину аномалиеобразующих объектов [7].

В процессе зондирования создается трехмерная модель, состоящая из смежных горизонтальных слоев. В узлах гридов, моделирующих нижние кромки слоев, рассчитываются значения статистических характеристик обрабатываемого поля (среднее, дисперсия, асимметрия, эксцесс). Условная глубина каждого слоя увязывается с размерами двухмерного базового скользящего окна, содержащего конкретное число узлов. Верхний слой модели представляет результат расчета статистических параметров в базовом окне с минимальными размерами (3×3), следующий — в окне с размерами базы (5×5) и т. д. Последний, нижний слой модели корреспондирует с максимальными размерами базового окна, задаваемыми интерпретатором. При заведомо известном шаге следования узлов, образующих грид (равномерную сеть) значений исходного поля, например Δ x = Δ y = 0,5 км, нетрудно оценить последовательно увеличивающуюся условную глубину горизонтальных слоев: при базовом окне (3×3) условная глубина слоя составит 1,5 км, при окне (5×5) будет равна 2,5 км и т. д. При конечных размерах базового окна (21×21) условная глубина слоя составит 10,5 км. Скользящее окно перемещается через определенный интервал, который совпадает с шагом следования узлов грида, моделирующего исходное геопотенциальное поле.

Подобное представление результатов имитирует пересчет значений статистических характеристик «вниз», так как с увеличением размеров окна анализируются все более низкочастотные составляющие поля, индуцируемые глубинными геологическими объектами. Многослойные модели зондирования позволяют проследить относительное изменение статистических характеристик в зависимости от частотных составляющих поля. Экстремальные значения характеристик позволяют выявить области нарушения стационарности и определить при этом формы (границы) аномалий, обусловленных глубокозалега-ющими телами, что невозможно при стандартном визуальном анализе наблюденных потенциальных полей и их компонент.

Таким образом, изменение размеров базовых окон зондирования при оценке статистических параметров геопотенциальных полей преследует цель обнаружения плотностных и магнитных неоднородностей строения геологического разреза, приуроченных к границам интерпретируемых аномалий. В частности, весьма важно проследить изменение дисперсии значений аномального магнитного поля в базовых «окнах». Экстремальные значения дисперсии контролируют положение участков с нарушениями стационарности поля, вызванными, например, дизъюнктивными нарушениями, инверсионными вулканотектоническими структурами, крупными интрузивами, сводовыми поднятиями фундамента, складчатостью, интрузиями и штоками в зонах глубинных разломов фундамента. Ряд выявленных нарушений может быть предположительно связан с нефтегазоносностью.

Эмпирическая модовая декомпозиция потенциальных полей

Другим перспективным методом, позволяющим выявить в сложных геолого-структурных условиях предполагаемые тектонические элементы, является эмпирическая модовая декомпозиция (ЕMD) геопотенциальных полей. Поскольку наблюденные геопотенциальные поля в большинстве случаев нестационарны, им свойственно естественное изменение статистических характеристик в пространстве. В силу использования адаптивного базиса разложения (декомпозиции) метод EMD все чаще применяется для анализа нестационарных полей, что в большей степени соответствует реальной геофизической практике по сравнению с традиционными методами спектрального Фурье-анализа (СПАН).

Предполагается, что анализируемый сигнал f ( x ), зарегистрированный вдоль профиля наблюдений, состоит из серии ортогональных составляющих с различными частотами. Эти составляющие получили название — « модовые функции» (Intrinsic Mode Functions — IMF). Они обладают следующими свойствами: 1) число локальных максимумов и локальных минимумов функции, а также число пересечений нулевого значения отличаются не более, чем на единицу; 2) среднее значение огибающих p ( x ) и q ( x ), построенных по локальным максимумам и минимумам, близкó к нулю [6]. В отличие от гармоник, получаемых при представлении дискретного сигнала рядом Фурье, каждая модовая функция IMF может иметь переменную амплитуду и частоту в разные моменты времени t (или в разных точках профиля x).

Если в качестве сигнала f(x) использовать геопотенциальное поле U(x), определяемое в точках наблюдений с постоянным шагом, то в пределах профиля можно локализовать все максимумы и минимумы поля, по которым затем провести огибающие: p(x) — по максимумам и q(x) — по минимумам. На основе огибающих в каждой точке наблюдений определяется функция средних значений ϕ(x) = [p(x)+q(x)]/2. Вычисляемая в точках наблюдений разность ψ(x) между исходным полем U(x) и функцией средних значений ϕ(x) является первым приближением IMF1. Затем уже первое приближение IMF1 выступает в качестве исходного сигнала и описанный процесс повторяется. В результате многократного уточнения во внутреннем итерационном цикле (отсеивание), который завершается по достижении заданной погрешности или после осуществления требуемого числа итера- ций, рассчитывается первая окончательная модовая функция — компонента IMF1. Для построения IMF2 необходимо организовать новый подобный цикл, используя теперь в качестве исходных данных разность между исходным полем и уже рассчитанной компонентой IMF1. Дальнейшее вычисление новых IMF-компонент с постепенно увеличивающимися номерами проводится во внешнем итерационном цикле (разложение) на основе последовательного исключения из сигнала предыдущих компонент, уточняющихся в циклах отсеивания.

Таким образом, значения U ( x ) геофизического поля, полученные в точках наблюдений на профиле с постоянным шагом Δ x , можно представить в виде суммы нескольких IMF ψ( x ) и остатка r ( x ), уже не подлежащего разложению. Следует отметить, что декомпозиция поля происходит по конечному адаптивному базису, не имеющему аналитического описания. Этот базис является полным, ортогональным и единственным [4].

Отличительной особенностью использованного авторами статьи итерационного алгоритма EMD является замена традиционных кубических сплайнов на гармонические (потенциальные) функции при построении огибающих сигнала p ( x ) и q ( x ) для уменьшения искажений в краевых частях сигнала [6]. Для еще большего подавления краевых эффектов и микширования мод в настоящее время апробируется алгоритм, использующий кусочно-постоянное представление огибающих p ( x ) и q ( x ) при рассмотрении исходного поля U (x) в серии последовательно расширяющихся окон, подобно кратномасштабному вейвлет-преобра-зованию [8]. Существует предположение, что усовершенствованный алгоритм повысит управляемость и устойчивость процесса декомпозиции полей даже в условиях относительно коротких интерпретационных профилей с небольшим числом мод.

На этапе геологической интерпретации целесообразно проводить эвристическое сопоставление как отдельных внутренних модовых IMF-компонент разложения поля, характеризующих разноглубинные источники аномалий, так и ряда суммируемых компонент, сходных по динамике и частотному диапазону. В сочетании с другими построениями анализируемые комбинации IMF-компонент могут характеризовать структурные элементы среды, связываемые с предпосылками нефтегазоносности. В определенных частотных диапазонах комбинациям суммируемых IMF-компонент разложения геопотенциальных полей соответствуют различные структурные элементы (в том числе и при площадном варианте обработки [9]). Суммы высокочастотных (не шумовых) IMF-компонент аномального магнитного поля могут отражать зоны разломов в осадочном чехле, а также внедрение траппов, интрузий и штоков по магмовыводящим разломам. Суммы среднечастотных IMF-компонент поля силы тяжести могут харак- теризовать зоны разломов в кровле фундамента. Суммы низкочастотных IMF-компонент аномального магнитного поля, как правило, отражают разноранговые (чаще всего крупные) структуры фундамента, частично наследуемые в осадочном чехле. При этом суммы низкочастотных IMF-компонент поля силы тяжести, по всей вероятности, характеризуют наиболее погруженные структуры фундамента. Особое место занимает интерпретация фонового остатка r(x), далее уже не подлежащего декомпозиции. Для платформенных областей остаток r(x) разложения аномального магнитного поля отражает кровлю (рельеф) фундамента, в то время как остаток r(x) разложения поля силы тяжести предположительно обусловлен влиянием наиболее глубинных источников и может характеризовать обобщенный рельеф древнего (палео) фундамента.

Выявление структурно-тектонических предпосылок нефтегазоносности

Совместное применение методов статистического зондирования и EMD позволяет определить возможную взаимосвязь между геологическим строением фундамента и унаследованными от него структурными формами осадочного чехла. Интерпретация выявляемых структурных элементов носит во многом условный характер, поскольку основана на гипотетических геологических представлениях о среде в районе исследований. Однако в условиях дефицита информации результаты интерпретации вполне могут быть использованы при прогнозной оценке нефтегазоносности [10].

Следует подчеркнуть, что разрезы зондирования дисперсий и модовые функции IMF рассчитываются в результате однозначных статистических преобразований наблюденных потенциальных полей. Выявленные структурные элементы могут рассматриваться в комплексе с морфологическими особенностями полей, с глубинными параметрическими построениями (результатами решения обратных задач геофизики). Однако для более объективной геологической интерпретации необходимо сопоставление указанных построений с сейсмическими структурными планами, а также с данными глубокого бурения при наличии последних.

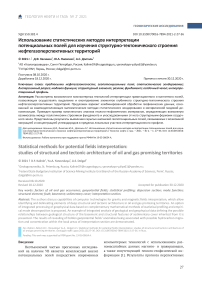

Рассмотрим пример использования указанных методов обработки потенциальных полей для выявления структурно-тектонических предпосылок нефтегазоносности на одной из площадей Западной Якутии (рис. 1, 2). Следует подчеркнуть, что приведенная геофизическая интерпретация получена с привлечением априорной геологической информации, содержащейся в литературных источниках. В пределах изучаемой территории априорная информация (в основном результаты профильных сейсмических работ и данные бурения) накапливалась на протяжении десятилетий для разведки верхних и глубоких

Рис. 1. Результаты преобразований поля силы тяжести и их геологическая интерпретация

Fig. 1. The results of gravity field transformations and their geological interpretation

фундамента

Дисперсия поля Ад, мГал уровне.

1 — сумма EMD-компонент (IMF3 + IMF4) разложения

ИнтПр5&10 11

П р 5, П р 1 0 12

A — сопоставление разнометодных локальных компонент разложений поля силы тяжести, B — сопоставление наблюденного поля силы тяжести и его расчетных трансформант, C — разрез дисперсий поля силы тяжести с предполагаемыми структурными элементами геологического строения, D — cейсмический структурный план кровли фундамента изучаемой территории на фоне гравитационного поля в условном

поля силы тяжести; 2 — первая локальная компонента (Δ g лок) разложения поля силы тяжести методом энергетической фильтрации; 3 — наблюденное поле силы тяжести (Δ g ); 4 — региональная компонента (Δ g рег) разложения поля силы тяжести методом энергетической фильтрации; 5 — фоновый остаток r EMD-разложения поля силы тяжести (Δ g ); 6 — псевдогравитационное поле (Δ g ps), характеризующее кровлю палеофундамента; кровля фундамента ( 7 , 8 ): 7 — обобщенного по результатам обработки наблюденных потенциальных полей (Δ g ) и (Δ T a), 8 — по данным сейсморазведки 2D; 9 — известные по геологическим данным трубки взрыва (кимберлитовое поле); 10 — разломы фундамента по данным сейсморазведки; профили ( 11 , 12 ): 11 — интерпретационный, 12 — сейсмические; 13 — глубинные разломы фундамента, предполагаемые по результатам обработки потенциальных полей

A — comparison of various method local components of the gravity field decomposition, B — comparison of the observed gravity field and design transformants thereof, C — section of the gravity field variances with the assumed elements of geological structure, D — seismic structural geometry of the Basement Top in the study area against the gravity field background (at the reference level).

1 — sum of EMD-components (IMF3 + IMF4) of gravity field resolution; 2 — first local component (Δ g лок) of gravity field resolution using energy filtering technology; 3 — observed gravity field (Δ g ); 4 — regional component (Δ g рег) of gravity field resolution using energy filtering technology; 5 — background residual r of EMD-resolution of gravity field (Δ g ); 6 — pseudogravity field (Δ g ps) describing the paleobasement top; Basement Top ( 7 , 8 ): 7 — generalized using the results of the observed potential fields processing (Δ g ) и (Δ T a), 8 — based on 2D seismic data; 9 — volcanic pipes known from geological data (kimberlite field); 10 — faults in the Basement according seismic data; survey lines ( 11 , 12 ): 11 — interpretation, 12 — seismic; 13 — deep-seated faults in the Basement expected according to the results of potential fields processing

горизонтов на выявленных месторождениях алмазов (до максимальных глубин около 1600 м). Точки заложения скважин, их глубины и направление бурения определялись с необходимостью подсечения контактов рудных тел с вмещающими породами на опорных горизонтах и обеспечения наиболее полного опробования кимберлитов.

Материалы, приведенные в данной статье, опираются на результаты как профильного, так и площадного комплексного анализа потенциальных полей, отражая существенно бόльшую глубинность. В частности, с использованием программного комплекса COSCAD-3D [3] были построены три структурнотектонические схемы:

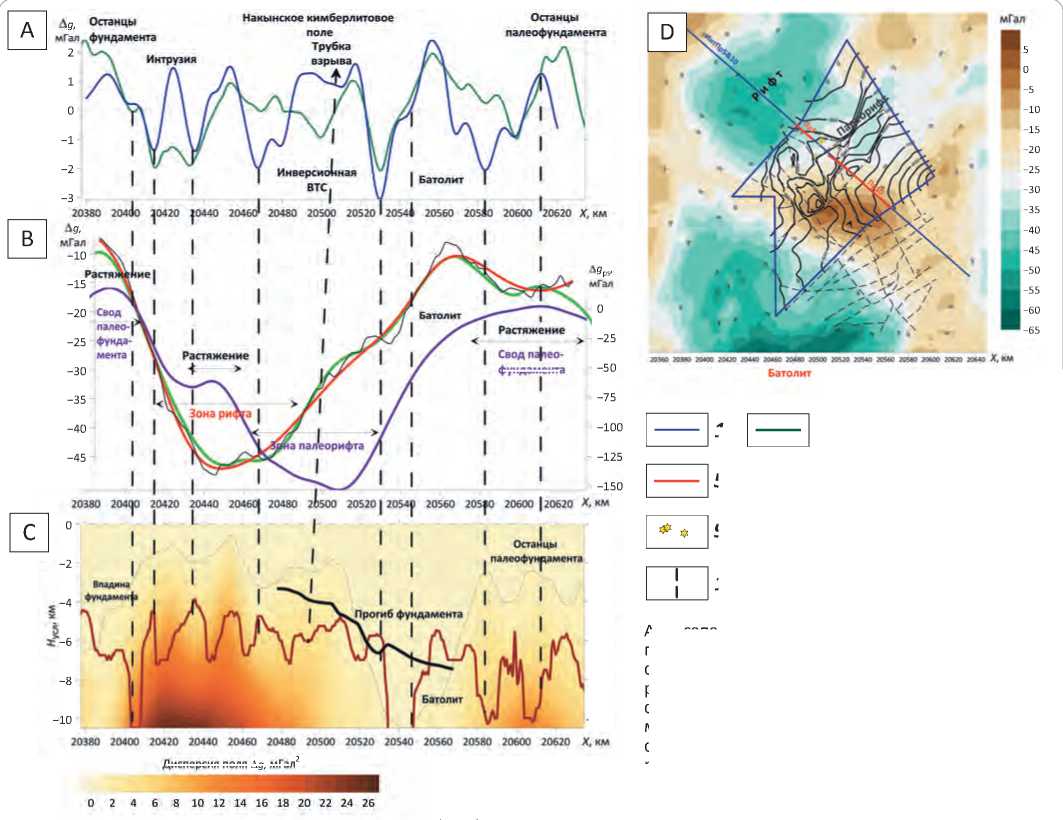

Рис. 2. Результаты преобразований аномального магнитного поля и их геологическая интерпретация Fig. 2. The results of anomalous magnetic field transformations and their geological interpretation ф унда м е н т а |имвер<ионн»и

B

A — сопоставление наблюденного аномального магнитного поля и его расчетных трансформант, B — разрез дисперсий аномального магнитного поля с предполагаемыми структурными элементами геологического строения, C — сейсмический структурный план кровли фундамента изучаемой территории на фоне аномального магнитного поля.

Свод палеофундамента

-

1 — наблюденное магнитное поле (Δ T a); 2 — региональная компонента (Δ T рег) разложения магнитного поля методом энергетической фильтрации; 3 — сумма EMD-компонент (IMF4 + IMF5) разложения магнитного поля; 4 — фоновый остаток r EMD-разложения магнитного поля (Δ Т а); 5 — кровля фундамента по результатам обработки магнитного поля (Δ T a); 6 — предполагаемый по данным потенциальных полей структурообразующий разлом рифта; 7 — предполагаемые по данным потенциальных полей магмоподводящие разломы фундамента (кимберлитовый магматизм в пределах известного по геологическим данным кимберлитового поля).

Остальные усл. обозначения см. на рис. 1

A — comparison of the observed anomalous magnetic field and design transformants thereof, B — section of the anomalous magnetic field variances with the assumed elements of geological structure, C — seismic structural geometry of the Basement Top in the study area against the anomalous magnetic field.

-

1 — observed magnetic field (Δ T a); 2 — regional component (Δ T рег) of magnetic field resolution using energy filtering technology; 3 — sum of EMDcomponents (IMF4 + IMF5) of magnetic field resolution; 4 — background residual r of EMD-resolution of magnetic field (Δ Т а); 5 — the Basement Top according to the results of magnetic field (Δ T a) processing; 6 — structure forming rift fault expected according to potential fields data; 7 — magma conduits in the Basement expected according to the potential fields data (kimberlite magmatism within the kimberlite known from geological data).

For other Legend items see Fig. 1

– глубинных структур фундамента, отражающая современные рифтовые зоны и их грабенообразные впадины, палеорифтовую зону, прогиб фундамента и приуроченный к нему глубинный батолит, а также вулканотектонические структуры (на основе алгоритма знаковой классификации компонент Δ g рег и Δ Т рег );

– кровли фундамента, отражающая его блоковое строение (на основе алгоритма знаковой классификации компонент Δ Т рег и Δ g лок). Следует отметить, что к северу от интерпретационного профиля фундамент был вскрыт скв. Мархино-Андойская на глубине 2673 м;

– отражающая структуры осадочного чехла (на основе знаковой классификации компонент Δ g лок и Δ Т лок ).

Перечисленные структурно-тектонические схемы, содержащиеся в отчетных материалах (2019– 2020), легли в основу геологической интерпретации. Схемы не противоречат данным сейсморазведки, а скорее дополняют и детализируют их. В частности, поверхность фундамента, обобщенная по результатам обработки наблюденных потенциальных полей Δg и ΔTa, носит более детальный характер и в целом согласуется с положением кровли фундамента, определяемым по данным сейсморазведки. В пределах анализируемой территории структурно-тектонические схемы сопоставлялись с результатами EMD-разложений потенциальных полей вдоль 16 интерпретационных профилей (включая обсуждаемый в статье), пространственно сопряженных с сейсмическими профилями.

Резкое погружение фундамента с 3 до 7,5 км, фиксируемое по сейсмическим данным, связано со склоном вулканотектонической структуры Накын-ского кимберлитового поля, переходящим в прогиб фундамента (см. рис. 1, 2). Погружение вполне приемлемо согласуется с наблюденными потенциальными полями и учитывается при их интерпретации. В частности, на картах знаковой классификации компонент, определяющих положение кровли фундамента и осадочного чехла, проявлен выступ, который подтверждается выходом фундамента на условной глубине 3,5-4 км и согласуется с сейсмическим структурным планом кровли фундамента, отображенным на рис. 1 D и 2 C.

Следует отметить фиксируемое на рис. 1,2 противоречие между достаточно резкими пространственными изменениями глубины кровли фундамента по данным обработки потенциальных полей и относительно плавным ее изменением по данным сейсморазведки. Сглаженный характер кровли фундамента может быть обусловлен процессами физического и химического выветривания. Несмотря на то, что сейсморазведку в общем случае принято считать приоритетным источником информации, наиболее достоверно реальные глубины фундамента определяются только по скважинным данным. Последние, к сожалению, отсутствуют вдоль рассматриваемого интерпретационного профиля. В таких условиях обработка и интерпретация как потенциальных полей, так и данных сейсморазведки являются приблизительными, в их основе лежат различные физические свойства пород, используемые в соответствующих геофизических методах.

Для более полного понимания геологических процессов, происходивших в пределах изучаемой территории, посредством аппроксимационных преобразований наблюденного магнитного поля Δ T a было дополнительно рассчитано псевдогравитаци-онное поле A g ps (программа APPROX, автор А.С. Дол-галь). Характер поля, по всей вероятности, отражает положение кровли палеофундамента.

В результате совокупного анализа профильных и площадных данных в пределах анализируемой территории был сделан ряд предположительных геологических заключений.

Сопоставление графиков наблюденного поля силы тяжести Δg, его региональной компоненты Δgрег, выделенной методом энергетической фильтрации (программа COSCAD-3D [3]), фонового остатка r(x) EMD-разложения поля силы тяжести и псевдограви- тационного поля Agps показывает явный сдвиг минимума Agps вправо по оси x вдоль интерпретационного профиля (см. рис. 1 В). Положение профиля относительно площади исследований отражено на рис. 1 D. Таким образом, зона предполагаемого рифта, сопряженная с отрицательной аномалией Δg амплитудой до -48 мГал, смещена к северо-западу от палеориф-товой зоны, отмечаемой крупной отрицательной аномалией Δgps с амплитудой до -152 мГал. К зоне палеорифта, вероятно, приурочено кимберлитовое поле, отмеченное на рис. 2 А, С и известное по геологическим данным1.

Сопоставление графиков аномального магнитного поля Δ T a, его региональной составляющей Δ T рег, фонового остатка r ( x ) EMD-разложения аномального магнитного поля с псевдогравитационным полем A g ps вдоль интерпретационного профиля выявило инверсию структур (см. рис. 2 А). Объяснить эту инверсию, отраженную также на рис. 1 D, можно растяжением сводов палеофундамента под влиянием мантийных диапиров (плюмов), активизацией магматических (вулканических) процессов с предполагаемым внедрением крупного интрузива — батолита. О проявлениях мантийных диапиров на древней Сибирской платформе хорошо известно из литературных источников [11, 12]. Известно также, что кристаллический фундамент в разное геологическое время подвергался переработке в результате нескольких стадий вулканизма.

В результате растяжения земной коры под воздействием мантийных диапиров в местах сводовых поднятий палеофундамента образовались впадина и прогиб современного фундамента (см. рис. 2 А). Наряду с этим, в депрессионной впадине палеорифта активизировались вулканические процессы, что привело к образованию инверсионной вулканотектонической структуры. Она известна по геологическим данным, проявляется как кимберлитовое поле с установленными трубками взрыва и подтверждена сейсморазведкой (см. рис. 2 С). В обобщенном виде эту структуру отражает фоновый остаток r ( x ) EMD-разложения магнитного поля Δ Т а, сопрягаемый со сводом современного фундамента на рис. 2 А. Сумма среднечастотных компонент (IMF4 + IMF5), образующихся при EMD-разложении магнитного поля, более контрастно отражает наличие отдельных купольных структур по сравнению с региональной компонентой Δ T рег, выделяемой методом энергетической фильтрации.

С помощью статистического зондирования поля силы тяжести на условном глубинном разрезе отчетливо выявляются высокие и повышенные значения дисперсий в рифтовой и палеорифтовой зонах, что, вероятнее всего, обусловлено разломами и сбросами фундамента, а также магматизмом (внедрением интрузий и штоков) и вулканизмом в этих зонах (см. рис. 1 С). Глубинный батолит (крупный интрузив, вероятно, основного состава), предполагаемый вследствие повышенных значений поля силы тяжести на площадной схеме (см. рис. 1 D), проявляется в то же время низкими значениями дисперсий поля Δg, что косвенно свидетельствует об относительной однородности плотностных свойств слагающих его горных пород. Как следует из рис. 1 C, батолит приурочен к прогибу фундамента, подтвержденного сейсморазведкой. Вдоль профиля батолит с двух сторон ограничен глубинными разломами. Разломы определяются по минимумам суммарных компонент (IMF3 + IMF4), образующихся при EMD-разложении поля силы тяжести, и приемлемо согласуются с провалами условной кровли фундамента, обобщенного путем специализированной обработки исходных потенциальных полей (см. рис. 1 А).

Одна из трубок взрыва находится в зоне Накын-ского кимберлитового поля и пересекается интерпретационным профилем (см. рис. 1 D, 2 C). В пределах апробируемой территории чехол сложен преимущественно вулканогенно-осадочными породами и осложнен трапповыми неоднородностями [13]. О связи кимберлитовых объектов с возможной нефтегазоносностью в настоящее время хорошо известно [14]. В пределах Накынского поля разведанные кимберлитовые трубки и кимберлитовые дайки имеют небольшие размеры, характеризуются слабой намагниченностью, перекрыты мезозойскими осадками мощностью от 50 до 80 м [15]. Как следствие, поиск новых подобных объектов традиционными сейсмическими методами практически невозможен. Однако прогнозирование подобных структур вполне может опираться на современные методы обработки потенциальных полей. Указанная трубка взрыва согласуется с относительным понижением значений первой локальной компоненты Δ g лок поля силы тяжести, выделяемой при разложении поля Δ g методом энергетической фильтрации (см. рис. 1 А). Менее рельефно она проявляется в понижении значений суммарной компоненты (IMF3 + IMF4), образующейся при EMD-разложении поля Δ g . Понижение значений компонент, рассчитанных независимыми методами декомпозиции, логично увязывается с наличием разуплотненных (рыхлых и трещиноватых) осадочных пород. При этом положение трубки взрыва четко соотносится с локальным минимумом суммарной компоненты (IMF4 + IMF5), образующейся при EMD-разложении магнитного поля Δ T a (см. рис. 2 А). Последнее может быть связано с наличием зоны размагничивания, характерной для кимберлитовых тел.

Разрез, построенный в результате статистического зондирования аномального магнитного поля, демонстрирует высокие значения дисперсии в пределах кимберлитового поля, приуроченного к своду фундамента, а также к инверсионной вулканотектонической структуре. Вместе с тем высокие значения дисперсии зондируемого аномального магнитного поля отмечаются в зоне внедрения предполагаемого глубинного батолита в прогибе фундамента, а также в юго-восточной оконечности профиля — зоне растяжения свода палеофундамента. Вероятнее всего, они связаны с останцами палеофундамента (см. рис. 2 В). Низкие значения дисперсий фиксируются в зоне предполагаемой впадины фундамента, установленной по результатам обработки аномального магнитного поля (северо-западная часть профиля). Для этой впадины одновременно характерны и низкие значения дисперсий зондируемого поля силы тяжести (см. рис. 1 С).

Заключение

Преимуществом дисперсионных разрезов, построенных в результате зондирования потенциальных полей, является то, что в пространственном распределении аномальных дисперсий можно предположить существование глубинных структур фундамента и чехла, косвенно характеризующихся повышенной изменчивостью плотностных и/или магнитных свойств по отношению к вмещающей среде. Дисперсионные разрезы с различной степенью выраженности характеризуют зоны неоднородности плотностных и магнитных свойств. Участки среды с относительно слабой изменчивостью свойств проявляются малыми или практически нулевыми значениями дисперсий зондируемых полей. Несомненно, что интерпретация разрезов, построенных на основе статистического зондирования потенциальных полей, очень сложна. Как правило, она носит вероятностный характер и ее результаты необходимо сопоставлять с данными других методов (прежде всего, сейсморазведки). Стоит, однако, отметить, что при отсутствии бурения структурные границы и элементы, восстанавливаемые исключительно по сейсмическим данным, также далеко не во всех случаях отражают реальное состояние среды в силу упрощенных модельных ограничений, особенностей расчетных алгоритмов и субъективизма интерпретаторов.

В заключение следует подчеркнуть, что совместное использование указанных выше статистических методов трансформации потенциальных полей способствует опережающему выявлению разноглубинных структурных предпосылок нефтегазоносности до проведения затратных и трудоемких сейсмических полевых работ.

Список литературы Использование статистических методов интерпретации потенциальных полей для изучения структурно-тектонического строения нефтегазоперспективных территорий

- Методические рекомендации по геофизическому обеспечению геологосъемочных работ м-ба 1:200 000 / Под ред. М.Н. Столпнера. -СПб.: ВИРГ-Рудгеофизика, 2000. - 240 с.

- Кочетков О.С., АлисиевичЛ.Н., Гайдеек В.И., Юдин В.М. О путях формирования месторождений нефти и газа // Геология нефти и газа. -2000. - № 5. - С. 44-49.

- Петров А.В., Трусов А.Н. Компьютерная технология статистического и спектрально-корреляционного анализа трехмерной геоинформации COSCAD-3D // Геофизика. - 2000. - № 4 - C. 29-33.

- Huang N.E., Shen Z., Long S.R., Wu M.C., Shih H.H., Zheng Q., Yen N., Tung C.C., Liu H.H. The empirical mode decomposition and the Hilbert spectrum for nonlinear and non-stationary time series analysis // Proceedings of The Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences. - 1998. - T. 1971. - № 454. - С. 903-995. DOI: 10.1098/rspa.1998.0193.

- Hassan H.H., John W.P. Empirical Mode Decomposition (EMD) of potential field data: airborne gravity data as an example [Электронный ресурс] // CSEG Recorder (Canadian Society of Exploration Geophysicists). - 2008. - Т. 33. - № 1. - Режим доступа: https://csegrecorder.com/ articles/view/empirical-mode-decomposition-emd-of-potential-field-data (дата обращения 27.11.2020).

- Долгаль А.С., ХристенкоЛ.А. Применение эмпирической модовой декомпозиции при обработке геофизических данных // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. - 2017. - Т. 328. - № 1. - C. 100-108.

- Серкеров С.А. Корреляционные методы анализа в гравиразведке и магниторазведке. - М.: Недра, 1986. - 247 с.

- Долгаль А.С., Ворошилов В.А. Адаптивный алгоритм разложения геофизических полей на составляющие [Электронный ресурс] // Геология и полезные ископаемые Западного Урала: сб. науч. статей / Под ред. П.А. Красильникова. - Пермь, 2020. - Вып. 3(40). - 321 с. -Режим доступа: https://www.psu.ru/files/docs/science/books/sborniki/geologiya-i-poleznye-iskopaemye-zapadnogo-urala-40.pdf (дата обращения 27.11.2020).

- Chen Y., Zhao B., Huang J., Zhang L Application of BEMD in Extraction of Regional and Local Gravity Anomalies Reflecting Geological Structures Associated with Mineral Resources [Электронный ресурс] // Gravity — Geoscience Applications, Industrial Technology and Quantum Aspect. - 2017. - Режим доступа: https://www.intechopen.com/books/gravity-geoscience-applications-industrial-technology-and-quantum-aspect/application-of-bemd-in-extraction-of-regional-and-local-gravity-anomalies-reflecting-geological-stru (дата обращения 03.12.2020). DOI: 10.5772/intechopen.71222.

- Калинин Д.Ф., Яновская Ю.А., Долгаль А.С. Результаты профильной комплексной интерпретации геопотенциальных полей методом эмпирической модовой декомпозиции (EMD) с целью оценки перспектив нефтегазоносности // Геофизика. - 2019. - № 1. - С. 2-12.

- Пустозеров М.Г. Элементы глубинного геологического строения и их связь с полезными ископаемыми на юго-западе Сибирской платформы // Георесурсы. - 2006. - № 1. - С. 37-39.

- Ярмолюк В.В., Никифоров А.В., КозловскийА.М., Кудряшова Е.А. Позднемезозойская магматическая провинция Востока Азии: строение, магматизм и условия формирования // Геотектоника. - 2019. - № 4. - С. 60-77. DOI: 10.31857/S0016-853X2019360-77.

- МигурскийА.В. Крупные останцовые поднятия фундамента на Непско-Ботуобинской антеклизе (Сибирская платформа) и нефтегазо-носность осадочного чехла над ними // Недропользование. Горное дело. Направления и технологии поиска, разведки и разработки месторождений полезных ископаемых: сб. мат-лов Международной научной конф. - Т. 1. - Новосибирск: СГУГиТ, 2017.

- Каширцев В.А., Парфенова Т.М., Моисеев С.А., Черных А.В., Новиков Д.А., БурштейнЛ.М., Долженко К.В., Рогов В.И., Мельник Д.С., ЗуеваИ.Н., Чалая О.Н. Прямые признаки нефтегазоносности и нефтематеринские отложения Суханского осадочного бассейна Сибирской платформы // Геология и геофизика. - 2019. - Т. 60. - № 10. - С. 1472-1487. DOI: 10.15372/GiG2019119.

- Коробков И.Г., Проценко Е.В., Коробкова А.И. Структуры осадочного чехла высокопродуктивных кимберлитовых полей Вилюйско-Мархинской минерагенической зоны (Якутская алмазоносная провинция) // Вестник ВГУ. Серия: Геология. - 2015. - № 1. - С. 22-28.